中国学术的时代面孔

闻声

拍摄顶尖科学家是一件很酷的事,摄影师可以和最聪明的大脑一起工作,但同时也颇费思量。一方面,虽然他们的学术成就和研究内容正在或将要改变世界的某个方面,但是理解科技前沿并能够在照片中加以表现,摄影师需要比拍摄其他名人做更多的案头工作;另一方面,虽然很多顶尖科学家经常接受媒体采访,但是相比文娱名人,有特点的环境肖像并不多见,可借鉴的影像资料也不多。

2013年11月,新华社摄影部开始有计划地拍摄各领域的顶尖科学家,至今仍在继续。以下,我们采访了摄影记者金立旺,分享如何用环境肖像表现中国学术脊梁。

什么时候开始拍摄这个系列照片?选择拍摄对象有什么标准?

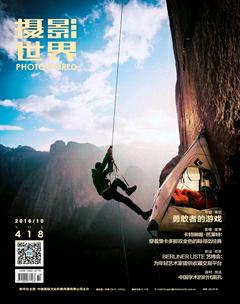

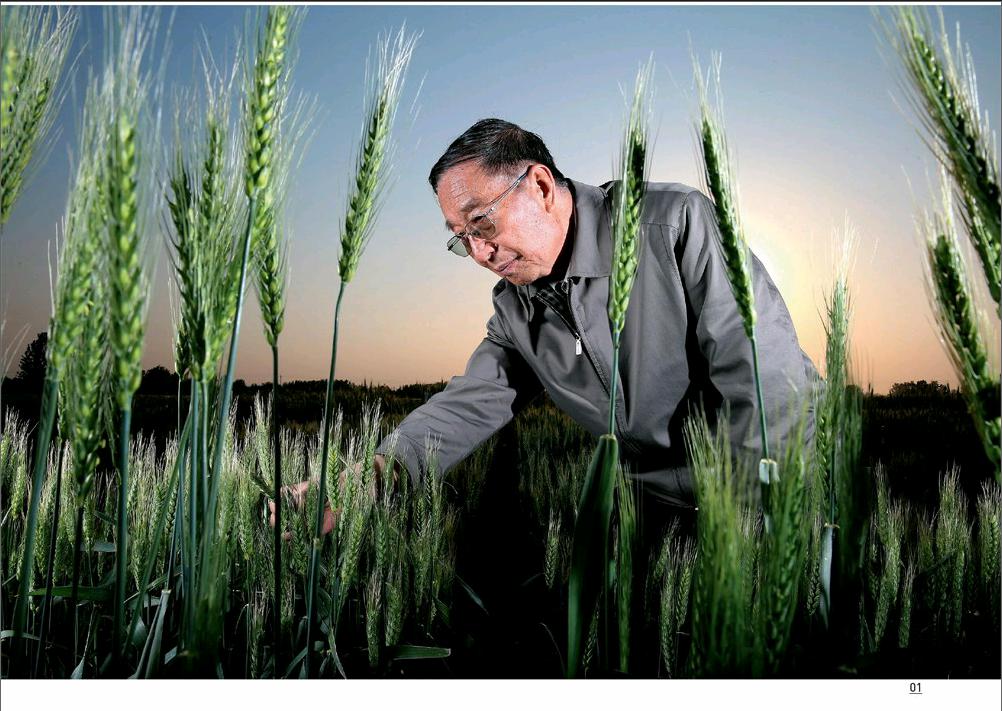

最早一次拍摄是在2013年11月11日,正好借助首批“万人计划”名单出炉的机会开始拍摄,第一个拍摄对象是卢柯院士。拍摄比较集中的时间段是2014年3月~7月。拍摄对象都以科技界德高望重的院士为主,比如获得过国家科技大奖的吴文俊、闵恩泽、郑哲敏等院士,同时也拍摄在一段时间内有新闻性的院士,比如当时入选万人计划的卢柯、周忠和院士等。

如何制定拍摄计划?

在拍摄之前,我们有一个小团队进行策划,列出拟拍摄名单,并收集每位备选拍摄院士的年龄、经历、成就、爱好等背景信息,以及以前拍摄过的照片,然后针对每位院士提出多种拍摄创意,进行头脑风暴。之后,会把需要对方配合的内容,比如拍摄场地、服饰衣着、道具设备等,结合“框架式”的10个采访问题,初步形成拍摄方案,通过中科院的工作人员发给院士秘书或院士所在研究所办公室负责人,由他们提前协调安排。

如何确定和安排拍摄流程?一般情况下。一个人物的拍摄需要花费多长时间?各个环节各需要多长时间?

条件许可的话,我会对院士所在研究所办公室、实验室、野外工作台站或家里进行踩点。拍摄当天,一般会提前半小时左右抵达,在拍摄场地按照创意设置背景及灯光效果,试拍之后,才邀请院士本人参加拍摄。通常每个画面拍摄约需要30分钟左右。一个创意拍摄完毕之后,请院士先休息,调试好下一个画面后,再邀请院士过来拍摄,如此反复。通常采访每位院士时都准备2~3个拍摄创意。拍摄静态照片需要30分钟至2小时不等。拍摄完毕之后,我们会布灯录制视频,就之前提供的10个问题进行采访,需要一小时左右。

对于不同的被摄对象。拍摄灵感从何而来?

所谓灵感并不是空穴来风、拍脑袋就能想出来的。好的创意至少有三个基础:首先是对被摄对象的熟悉程度。你越熟悉被摄对象,就越有可能想出新创意,特别是在了解一些细节的时候,每个细节都可以成为一个很好的创意来源。其次是摄影技术水平,使用不同的相机、镜头,不同的曝光模式及布灯效果都可以拍出新效果。再次是对视觉素材的积累程度。头脑里对国内外人像摄影发展史及当代肖像摄影大师的作品有一定的积累,不是模仿,而是借鉴。在拍摄之前,根据个人情况,可以反复翻看一些作品,进行“预想化的拍摄”,把自己的感觉清晰化。

请举个例子吧。

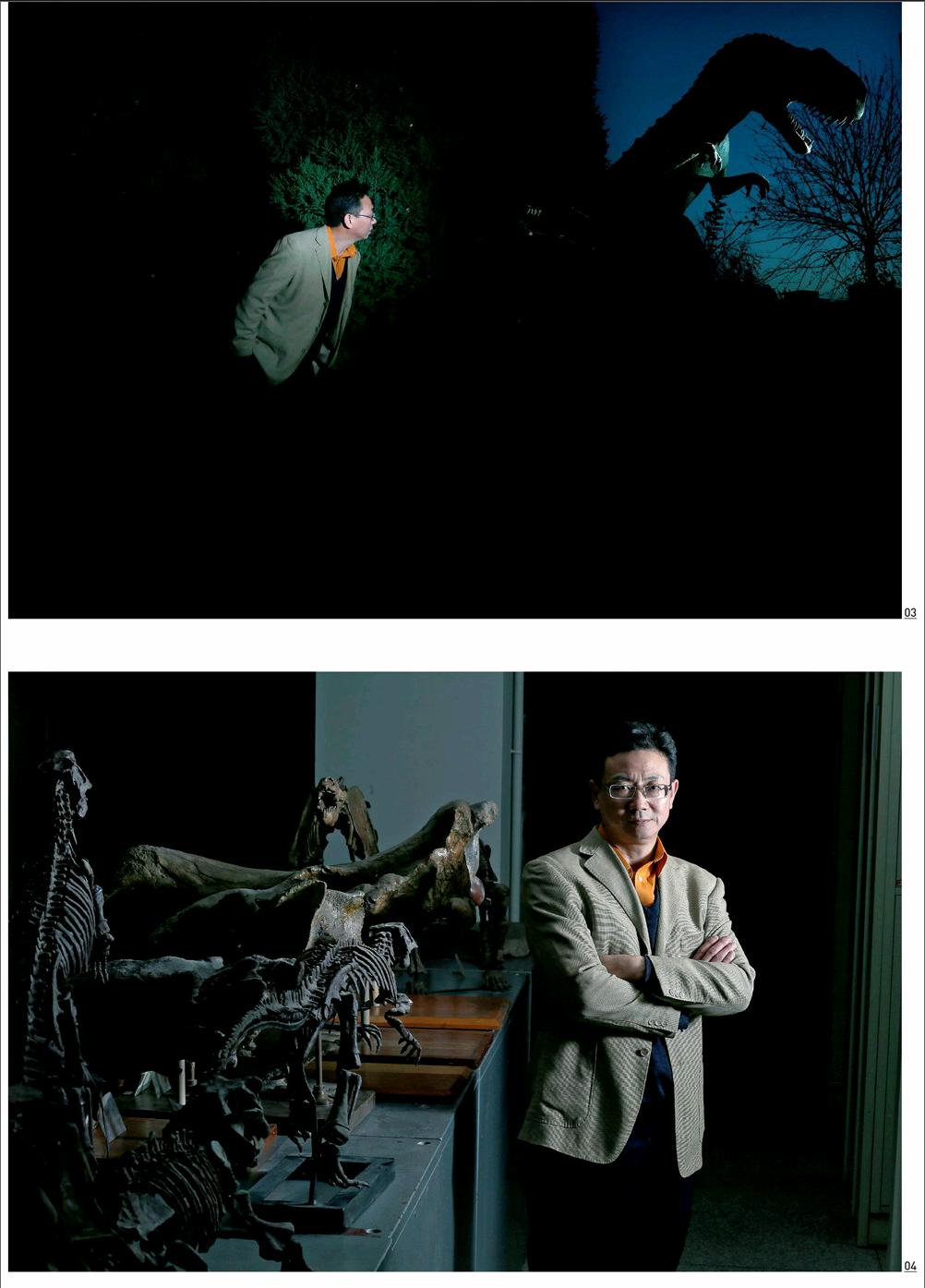

周忠和是世界知名古鸟类专家,但准备过程中我们发现,他最先研究的却是古鱼类化石,之所以从古鱼类化石转向古鸟类化石的研究,他说那是“一个偶然的机会”。1990年,他与两位同事在野外发掘时发现了长江白鲟祖先的鱼类化石。之后,他一个人又回到发现地点希望能有更多收获,结果没找到更多鱼类化石,反而找到了两块乌的化石。后来证明这是迄今为止已知的类似化石中保存最完整的、距今1.2亿年左右的鸟类化石,其中一件被命名为“华夏乌”。

2013年,周忠和入选国家“万人计划”首批名单,是仅有的6名杰出人才之一。拍摄是在2013年11月17日,中科院当天组织了集体采访,十几家媒体在上午聚集到中科院古脊椎动物与古人类研究所一间会议室。

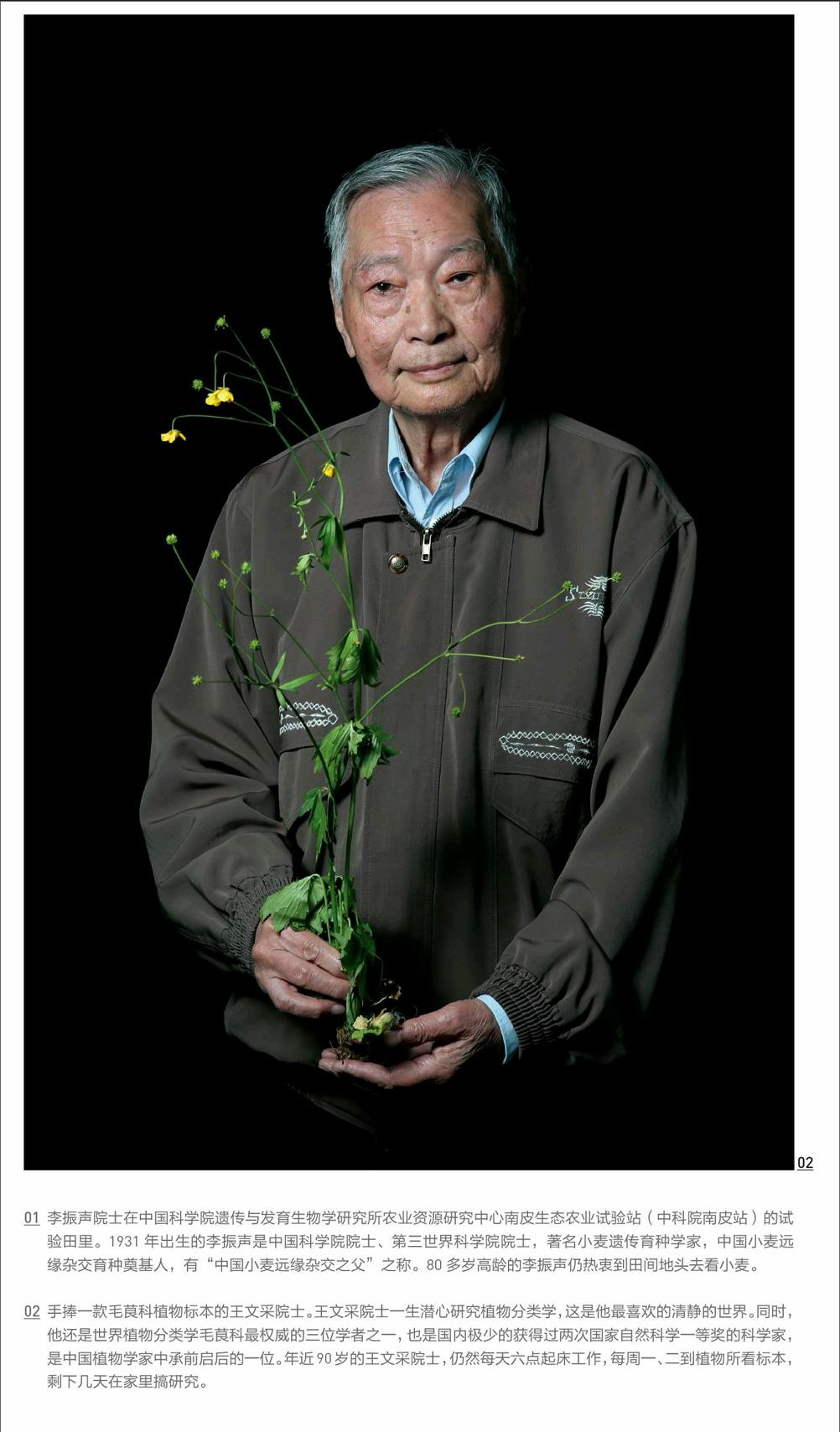

按照惯例,先是周忠和院士用PPT的形式介绍团队和研究经历,然后集体提问采访。在他放PPT的时候,我特意留心了他的研究成果,尤其是一篇发表在《科学》(Science)杂志上研究乌类卯巢起源的独创成果非常吸引眼球。当时我就在想,如果能把这张图片全屏放大,让他站在前面拍摄就好了。在他接受集体采访的间隙,我和同事在古脊椎所的朋友带领下踩点。最后预设了四个画面:1在投影仪前;2在化石标本馆里和化石在一起的画面;3他和“华夏鸟”化石在一起的画面;4他在研究所外面的恐龙模型和树丛边。

我们在他办公室看到了“华夏鸟”复原模型。如何把他与它联系在一起?当时正好是中午时分,光线从楼道窗户边投射过来,阳台上一盆绿植的影子在墙上摇曳,颇有感觉。何不把模型拿过来,把它也投影在墙上?我们找了几个角度,最后比较恰当地安排好位置之后,请周院士过来,利用现场光拍摄了几张。

我们还看到研究所外布置了一些恐龙雕塑,在都市里非常显眼。我们用了两只闪光灯,一只照射在周院士身上,一只照射在恐龙上,压低整体曝光,请周院士做出探头张望的姿势,最后获得了比较满意的照片。

怎样和被摄对象交流?

和被摄对象交流其实在开始查阅他们的背景资料时就已经开始了。形成的拍摄方案就是对他们的一个认识。院士们也会从中看到我们的付出及准备的充分程度,对我们会形成一个判断。同时,在前期,我们也会通过中科院工作人员传达或者“灌输”拍摄的意义,以及我们团队的专业性,让院士及相关人员重视这次拍摄。在具体拍摄的时候,根据不同院士的性格特点,我们也会进行现场沟通,有些是直接沟通,有些是间接沟通,最后基本上都能达成目标。

在拍摄过程中。会面临哪些困难?如何解决这些困难?

首先,不好约拍摄时间。拍摄院士最大的困难在于和他们约定拍摄时间。因为他们都很忙,我们也有其他采访任务,所以约定拍摄时间是最大的问题。解决这个问题,最好的方式就是把方案尽可能做细一些。

其次,让院士接受“大胆”的创意。没有大胆的创意,照片就不太可能让人眼睛一亮。院士们眼界开阔,一直在科研创新的前沿,其实,他们很乐意接受富有创意的拍摄方法。作为摄影师,不能首先进行自我约束。在做说服工作的时候,要有坚实的专业基础,拍出样片,直接拿效果说话,通常会取得比较好的效果。

再次,拍摄过程中还会遇到人手不够、需要照顾院士身体、调整拍摄节奏等问题,通常都需要我们在现场根据实际情况加以处理。

拍摄时最常用到哪些器材?

拍摄器材主要有:佳能EOS-1 D X和EOS 5D Mark III机身,24~70毫米变焦镜头,35毫米和85毫米定焦镜头,变焦镜头使用的最多。还会用到三只佳能600EXRT闪光灯,普威引闪器和接收器4个(后来基本只用佳能闪灯互相引闪,不用引闪器),2米高的黑白面的背景板(也可以做反光板使用),五合一反光板,闪光灯柔光箱,以及若干支架。

你喜欢在室内拍摄还是在室外拍摄?在布光时,有哪些注意事项?

选择室内还是室外,主要看哪里的环境能够表现被摄者。受条件限制,大部分照片是在室内拍摄完成的,主要是他们的实验室、家里或者办公室。有条件时,我会尽量在和院士研究领域相关的野外台站或者户外环境里拍摄。

这些照片是否经过后期处理。做了哪些调整?

我的理念是尽量把工作做在前头,在布光和拍摄的时候解决问题,后期处理不多。

在你看来。什么样的人像照片能被称作“好照片”?

好的肖像要拍出被摄对象的特点,最理想的状态是被摄者本人散发出来的特质能够充溢整个画面,而其他一切都是配角。