二战后归国华侨复员菲律宾的交涉*

凌彦

二战后归国华侨复员菲律宾的交涉*

凌彦

二战结束后,归国菲律宾华侨迫切想返回原侨居地复业,国民政府就此问题与菲律宾政府进行交涉。华侨重返原侨居地不是简单的移民问题,也符合联合国救助战争难民的政策,然而复员结果却差强人意。独立后的菲律宾基于其自身的考虑,虽不敢公开反对华侨复员,却利用甄审侨民资格、分期分批返回等手段加以拖延,尽量减少侨民的入境人数。美国的袖手旁观,联总的有心无力,加上国民政府因时局动荡而自顾不暇,华侨复员工作未能取得积极成果。

华侨 复员 菲律宾 交涉

二战期间,日军南下进占东南亚,迫害当地华侨,致使大批华侨逃难回国。1945年8月日军战败投降后,这批东南亚难侨迫切想返回原侨居地,这就是二战后国民政府华侨复员问题的由来。近年来,学界关于此问题的研究不多,原因是资料缺乏(华侨复员交涉的外交档案多运至台湾)。2004年,台北国史馆整理出版了《战后遣返华侨史料汇编——暹罗菲律宾篇》,本文即以此材料为中心,结合相关的资料,对二战后围绕着华侨复员问题国民政府与菲律宾的交涉过程进行梳理,并作一分析。

一、华侨复员菲律宾的背景

1945年8月日本宣布投降,国民政府行政院善后救济总署(简称行总)对于战后华侨重返原侨居地就已开始积极筹划。为顺应广大避难华侨的出国复员要求,侨务委员会发布通告:“查战事结束,海外各地收复,所有归侨亟应举行出国登记,预备遣送复还原居留地以便复业。”①在国民政府的努力下,华侨复员也纳入了二战后联合国的难民救济工作中。

接到侨务委员会的通饬后,福建省侨务处从11月5日开始登记侨民人数的工作。1946年5月,侨委会委员长陈树人莅沪对记者谈话称:“即日办理闽广归侨复员,除救济总署发给交通工具及食宿免费外,每名归侨由政府发给救济费美金二百元或罗比五百盾。”②6月14日的《星光报》报道:“侨务委员会应联合国善后救济总署及行政院善后救济总署之邀,特派侨务管理处处长甘沄来沪协助遣送华侨返回原居留地,联总已应拨轮船十五艘专为遣送华侨之用,各地归侨将以香港为集中点,然后由香港分批运送,本月廿日可开始工作。凡欲回原居留地之华侨,在登记时携有证件,若证件在战时遗失,经由侨委会向该地领馆调查属实后亦可登记。”③消息公布后,散居国内各地的归侨闻讯雀跃,或典卖财物或高利借贷,换取路费,以便早日回原侨居地,索偿战争期间所失财产。各地归侨携老扶幼接踵云集各登记处,以待政府遣送出国。截至1946年8月12日,菲律宾归侨出国复员人数为有证件者8930人,遗失证件者72人,见下表1。④

表1 菲律宾归侨出国复员登记人数统计表

菲律宾方面的情况则是,1898年美西战争后菲律宾沦为美国殖民地,太平洋战争爆发后被日本占领,1945年7月美国又重新夺回菲律宾。以麦克阿瑟为首的美军镇压了菲律宾人民抗日军,遣散所有的抗日游击队,重建对菲的殖民统治。美国这一赤裸裸的行径,激起了菲律宾人民的反抗。在菲律宾人民要求民族独立运动的压力下,美国政府不得不同意“给予”菲律宾独立。1946年7月4日菲律宾宣布独立,美国支持下的罗哈斯当选总统,成立菲律宾第三共和国。显而易见,新生的菲律宾政府并没有在政治上和经济上获得完全彻底的独立。

国民政府就是在这样的背景下展开对菲律宾的华侨复员工作的,但是对因菲律宾国内形势的变化而给华侨复员工作带来的困难,则显然认识不足,这是造成华侨复员交涉成效不显的原因之一。

二、华侨复员菲律宾的交涉

在菲律宾宣布独立前,就华侨复员事宜,国民政府的交涉对象是美菲当局。

1940年8月31日,《菲律宾移民法案》经美国总统罗斯福签署后生效。⑤该移民法案第13条规定了每年赴菲移民数额不得超过1000人,第14条规定非熟练劳工虽有资方雇聘也不得入境,第29条规定15岁以上的外侨如不能阅读所选定的任何一种文字的书报也不得入境。⑥后两条对入境菲律宾的规定显然对华侨复员不利,因为华侨中苦力多、文盲多。

有鉴于此,1945年8月23日,侨委会委员长陈树人函请外交部“分别向各当地政府洽商确定办法,迅予见复,以凭根据情形办理侨民复员事宜”。⑦9月15日,外交部电饬驻马尼拉总领事段茂澜查明美菲当局对归侨入境手续办法。段茂澜向菲律宾劳工部移民处咨询后于10月5日电复外交部:“入境手续照旧。惟于来菲前,最好将姓名、资格、年龄电知本馆,转达该部。由本馆查明确系旅菲侨民,然后由菲政府电达驻华美领事馆签证。”⑧10月23日,外交部就归侨返菲入境手续函复侨务委员会。⑨侨委会希望外交部“迅予见复”,然而等到外交部回复时已2个月之久,国民政府官僚机构的低效可见一斑。

“入境手续照旧”使侨委会松了一口气,美菲当局已取消中国侨民返回菲律宾的限制,所要求的就是“侨民应先得菲律宾官吏签证许可后,方可返回居住。”⑩

因此,按美菲当局的规定,复员华侨入境手续是,首先递交申请书,附上本国政府所发的身份证或护照,获得美驻华领馆签证后,即可入境。入境时缴纳入境税16比索,并在菲律宾政府指定的医院或医生处接受身体检查。

然而,1946年7月菲律宾宣布独立后,华侨复员工作却陡增许多变数。

8月,联合国善后救济总署(简称联总)应侨委会之请,计划遣送厦门侨务局登记的8654名归侨返菲。对此,段茂澜建议外交部:“以菲岛目前生活状况困苦,归侨来菲,如无就业把握,必流为难民,痛苦不堪。已电请厦门市政府晓谕归侨,勿轻易来菲。”对段茂澜的提议,行总署长蒋廷黻则认为,虽然菲律宾的经济很萧条,但菲政府允许华侨返菲,机会难得,应及时把握机会,担心“菲政府之允许以后恐不易再得”。后来的事实也证明了蒋廷黻的预见。

1946年9月15日,荣旋(HALEAKLA)轮从厦门载归侨667人到达菲律宾。其中147人是1945年和本年返回厦门的,持有有效重行返菲证,经检查后放行。另外520人是1941年返回厦门的,返菲证书过期且无驻沪美国领事馆的签证,菲律宾政府拒绝其入境,坚持遣回荣旋轮并处分该轮船公司。

经轮船公司及有关华商的贿赂,520人暂时登陆并拘留于菲律宾移民局所设的审查所里。9月24日,中国驻马尼拉总领事馆副领事薛毓麒前往菲总统府与菲外长季里诺交涉,经3小时的会谈,季里诺才同意这批侨胞有条件地登陆。菲方的条件有三:“第一,须经菲外交部与移民局会同审查该批侨胞之入口字;第二,由移民局方面分批准许该批侨胞登陆,送入巴西扣留所审查入口文件;第三,凡系1940年以前回国而此次再来菲者,则无法登陆。”即对这批520个未获得签证的华侨,菲方由最初的拒绝入境到同意审核后放行,态度有很大的转变,另外明确告知中方1940年以前回中国者,菲方不会接纳。荣旋轮事件的处理,表面上是中方外交交涉的胜利,即首批归侨全部入境,其后果却是菲政府对复员华侨入境条件的收紧。

受荣旋轮事件的影响,华侨复员菲律宾一度停滞。菲移民局于10月3日宣称,“在上周非法入境之华侨未审查完竣前,停止其他外侨入境”。直至10月20日,菲移民局才对这批华侨审查完毕。

早在1946年8月,大量聚集在厦门的华侨因未获得美国领事馆的签证而无法赴菲。经中方交涉,菲方答允于8月18日派出移民局副局长、总统府代表、外交部代表、移民稽查员和指印专家组成的五人归侨审核代表团赴厦门查验归侨返菲资格。就在代表团即将成行之际,外长季里诺突然下令暂时中止。在其看来,派菲代表团赴厦纯粹为华侨谋返菲之便利,应由中国政府正式邀请。对此,8月30日中方指示驻马尼拉总领事馆“向菲方表示,奉本国政府令,我对菲派员赴厦办理华侨返菲手续事,极表欢迎。”

中方外交姿态既已作出,菲方仍迟迟未动。9月间的荣旋轮事件给菲方以口实,在代表团来华时间上迟迟未决。10月4日,中方就菲方派员来厦办理华侨返菲事宜向菲方强调:“该员等之任务,纯系协助联总工作,我政府自表欢迎,但不能视为承认该员等代表菲政府在我境内行使检查移民之权。”中方之所以强调此点,是希望菲方明白,华侨复员菲律宾是在联合国框架下的战争难民问题,而非国家间的移民问题。

然而,菲方藉口忙于办理荣旋轮华侨的审查,迟迟不派人员来厦。考虑到联总运送归侨工作将于1947年6月结束,中方于10月17、19日两次致电菲方催促速派人员赴厦。在迭次催促下,24日季里诺外长才表态,一周内可以派出人员来厦。

面对菲方的言而无信和归侨滞留的巨大压力,中方于11月6日向菲方交涉,能否援用新加坡的方法,即准许华侨持联合国善后救济总署的证件代替入境签证。迟至23日,菲方才回电拒绝中方的请求,提出“菲政府移民法对于入境外侨应持证书有确切之规定,联总香港办事处发给证书与菲移民法不符,外侨回菲须依照移民法。”同时又表态会于12月内派遣领事赴厦门办理。到了12月28日,菲政府代表还未抵厦。此前,中方为加快办理华侨复员事宜曾向菲方提出早日派驻华公使及驻厦领事的要求,菲方则表示在未签订中菲条约前,不会委派驻华使领馆。

直至1947年1月25日,菲方派驻厦门领事尼力(Neri)一行十余人才登上轮船,2月3日到厦门后始筹设领事馆。尼力重申菲方规定即只准持有1941年回头纸的华侨返菲,而且所有归侨申请书须先寄回马尼拉审核。

其实,在返菲华侨是战争难民还是移民身份问题上,菲方内部的认识也不一致,菲律宾移民局和外交部的看法就截然相反。移民局认为归侨“可凭战前取得的重行入境许可证、居留证、居留税证、付清租税证,或政府发给的其他证件,任何一种,取得居留权。”归侨返菲本来是战后复员性质,按照菲律宾移民法应准入境,不受移民限额限制,但是菲外交部坚决主张1941年以前离菲者为新移民,应依照限额来办理。两部门意见不一,互相牵制,结果就是华侨遭殃。

中国驻菲公使陈质平对菲方内部的态度不一迅即展开行动,“当即与移民局长密洽,促其务必坚持,并将情形随时见告,以便于必要时向外交部交涉。”菲移民局长甚至把呈送副总统的反对外交部态度的意见书给陈质平过目,并对其获胜甚有把握。

然而,罗哈斯执政以来,排华措施层见叠出。1947年1月27日,总统罗哈斯在议会演说,提及商业及零售业大部分尚在外侨手中,议会随即提出劳工暨零售商菲化两项法案。素以反华为旗号的菲律宾参议员维森特·苏图(Vicente Sotto)在参议院提出法案,将现行移民法律每年限额移民500人的规定改为50人,其目的在解除外侨对菲律宾的经济“压迫”。1月29日,法案在参议院一读通过。

对于菲律宾政府的做法,2月24日陈质平公使照会菲外交部表示强烈抗议,指出“依照菲律宾一九四○年移民法,只须外侨证明其过去曾依法入菲居住及并未放弃其在菲之住所,即足定其归侨之地位。”陈质平再度重申归侨返菲系战后复员性质,应准许入境,不应视为新移民受限额的限制。

围绕华侨复员问题,中菲双方各自表述,交涉陷入僵局,致使联总的遣侨工作受阻。3月,联总驻香港代表克拉克(C1arke)赴厦门与菲驻厦领事尼力商谈,指出厦门在1938年5月被日军占领后,难民无法买舟返回原居留地,故1938年至1941年间的华侨可视为难民。早在1937年就有华侨回国,或保护眷属或回国参战。为此之故,各国皆赞同遣送因1937年中日战争发生后的难民返回其原居留地的原则。25克拉克希望尼力能向菲政府力陈对华侨采用较为宽大的政策。

对于1941年以前离菲的华侨可否返回菲律宾,菲移民局与外交部意见不一。4月8日菲移民局长提出由菲总统亲自决定。13日,在碧瑶与季里诺外长就恢复中菲友好条约谈判时,陈质平公使再就此问题询问,季里诺表示1941年前离菲的华侨,若能提出迟返菲的正当理由,经菲领事审查后可以返菲。菲方的立场似乎有所松动,其实即便归侨有正当理由,审查也照样不通过,日军攻占厦门后就封锁了东南沿海的交通,这理由难道还不正当!

然而,4月28日形势出现逆转。当天菲总统府对外表态,大批华侨入境与菲移民政策不符,反对联总所说的华侨复员。菲外交部也对报界表示,归侨既在其国内,不能认为是流亡人民,而且其所持返菲证件均已过期,不同意接收入境。移民局长也态度突变,以目前菲国内粮食房屋缺乏、物价高涨、失业众多为理由,拒绝华侨大量返菲。菲方内部各方意见的突然统一,使得陈质平公使的外交努力付诸东流。

5月6日,陈质平继续就归侨返菲事拜会罗哈斯总统,9日得到总统秘书长的复函,以房屋、粮食、失业等问题为由拒绝同意大批归侨复员,但驻厦领事馆会尽量考虑归侨个人的申请。由此可见,菲方坚持以移民角度对待华侨的返菲,一直不同意把归侨返菲视为战后复员性质。同月,厦门有800名归侨申请返菲,经菲政府核准入境者仅200名。

联总对菲政府的态度转变也相当不满。国际难民机构筹备委员会秘书长阿特梅耶(A1tmeyer)根据5月19日大会通过的第22号决议案,要求有关各国政府尽早接纳华侨,并在现行移民体例下,保留华侨的战前身份,避免蒙受不利的影响。8月8日,出席联合国国际难民组织筹备委员会中国代表吴南如致函阿特梅耶,请其根据上述决议案,再度电催菲政府尽快同意华侨返菲。9月2日,秘书长回复云菲政府对第22号决议案的质询答非所问,已请求该会驻美办事处向美外交部协助。

7月1日,联合国国际难民机构筹备委员会远东办事处在上海成立,同时接办联总在华的遣侨工作。由于对华侨复员菲律宾,中方“迄无有效办法打开僵局”,联总驻菲代表奉令再给予菲政府压力,与菲总统面谈无果,亦对菲政府的表态颇为不满。联总遣送华侨赴菲,由于菲方拒绝接收集体遣送华侨,故遣侨工作一直没有开始办理。

在中国驻菲使领馆和联总多次与菲政府交涉均无收效的情况下,11月1日,中国驻美大使顾维钧奉令“商请美国代表转促美国务院协助交涉”。13日,美方回复中方云,菲方表示中国侨民持有在1941年12月7日尚未截止有效之回头纸者,经菲驻厦门领事查明属实,均可返菲。美方认为菲方的这项原则尚属公允,且此事宜中菲两方直接交涉。显然,美国不愿对菲施以影响。

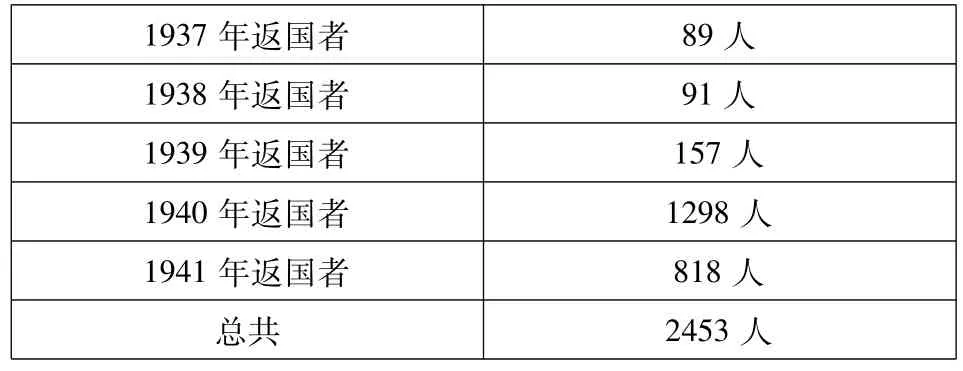

12月13日,侨委会把1937年至1941年间菲律宾返国华侨2453名(见表2)以及1941年及其后回国现待遣送返菲的归侨人数是1229名(见表3)告知外交部以备交涉遣送,这也是外交部为什么一再与菲方交涉要把1941年以前离菲返国的华侨纳入复员的原因。

表2 1937年-1941年间菲律宾待遣返国华侨统计表

表2 1937年-1941年间菲律宾待遣返国华侨统计表

1937年返国者 89人1938年返国者 91人1939年返国者 157人1940年返国者 1298人1941年返国者 818人总共 2453人

表3 1941年及其后返华现待遣送返菲归侨一览表

表3 1941年及其后返华现待遣送返菲归侨一览表

机构名称 登记人数厦门侨务局998广东侨务处62福建侨务处32江门侨务局117云南侨务处7上海侨务处13合计1229

截止1948年2月,菲副总统表示“十八个月来,归侨已有三千至四千人返菲,现尚留厦者,恐均为生计无着之人。”3月13日,中方照会菲方,要求凡于1937年及该年以后回国华侨,在菲有居留权者应准予返菲。在国际难民组织远东局和中方多次交涉下,菲外交部决定准许1941年归侨返菲,每月100名。7月3日,中方再次照会菲方,要求将名额由每月100名放宽到250名,并请重新考虑准许1937年至1940年的归侨返菲。到了8月20日,菲方回复,凡1941年及以后离菲华侨,在菲有永久居留权者,准其返菲,每月以100名为限,其中75名来自厦门。菲方坚持认为,1941年以前离菲华侨已放弃在菲居留权,故必须按照移民申请入境。至于名额放宽要求,菲方借口因菲驻外领馆人员不多而审查入境资格数额也有限制而拒绝。

即便如此,中方的外交努力仍未放弃,电令驻菲公使“相机向菲政府交涉,准1936年后滞留中国之归侨返菲,并设法增加1941年以后归侨每月审查人数。”到1949年1月,陈质平公使经过近一年的交涉,依然没有结果,菲律宾政府还是拒绝1941年前返国的归侨复员返菲。

三、复员工作差强人意的原因

国民政府对华侨复员工作的评价是:“就整个人数比例观之,行总似只达成协助半数复员之任务;如以工作成效衡之,除去入境困难无法协助之因素,其可能复员之各地归侨,大都均获协助,返回原侨居地。吾人于此,差堪自慰。”归侨复员菲律宾只是国民政府华侨复员工作的一个缩影,其结果差强人意,岂能自我安慰?

归侨复员菲律宾,虽如菲副总统所言有四千数之多,但并没有达到中方的要求,尤其在1937-1940年间离菲归侨返菲问题上。在国民政府看来,七七事变后日本发动全面侵华战争,中国的抗战成为世界反法西斯战争的重要组成部分。海外侨民归来或保家卫国或避乱求存,就此而言,侨民实属战争难民,在战争结束后重返原侨居地乃正常不过的。在1943年11月召开的联总救助战争难民会议上,中国政府充分利用其在二战中的重要作用和日渐提升的国际影响力,最终把华侨复员纳入到联总协助战后难民回籍的框架下。因此,二战后华侨重返原侨居地不是简单的移民问题,也符合联合国救助战争难民的政策。菲律宾政府以1941年太平洋战争爆发为界划分归侨返菲事宜,显然无视中国之前的抗战。

即便如此,华侨复员菲律宾也非一帆风顺。在美菲当局时期,对侨民返菲并无限制,只要得到签证即可入境。菲律宾独立后,华侨复员工作出现波折。荣旋轮事件使得菲方对华侨入境严加控制,用入境资格审查取代了签证许可,并拒绝了1940年以前回国的中国侨民返菲。1947年1月菲参议院通过法案,大幅减少每年入境移民数额,这显然对复员工作不利。菲外交部不承认1941年以前离菲者为归侨,这既与菲移民局的意见相左,也让中方始料未及。在归侨返菲是战后复员性质还是新移民入境以及1941年以前离菲华侨可否返回问题上,中方、联总、菲外交部和移民局展开多方博弈,最终罗哈斯总统采纳了外交部意见并统一了移民局的认识,其实时任菲外长的季里诺亦兼菲副总统之职,故而外交部意见终占上风也在意料之中。对菲方的决定,中方和联总的不满也在情理之中。

华侨复员菲律宾未能如中方和联总所愿,可从以下几个方面分析:

一是菲律宾方面。首先,在东南亚国家中,菲律宾遭受到的战争破坏最为严重。二战后菲律宾的许多城市变成废墟,百业凋敝,通膨严重,社会动荡不安。得到美国支持的罗哈斯总统,其首要任务就是恢复菲律宾的和平与秩序。在罗哈斯看来,限制华侨返菲,尤其是大规模的复员,是防止因华侨入境而加剧菲律宾困境的有效手段。其次,二战后菲律宾民族独立运动的高涨也带来了盲目的排华情绪。菲律宾独立后,国内经济状况持续恶化,《菲化市场令》等系列排华法案的出台即是明证。最后,菲律宾国内政治乱象使政务废驰,官吏贪污严重。在华侨复员交涉中,最为明显的莫过于外交部与移民局之间不正常关系。两部门意见不一,甚至总统府与外交部对华侨复员也各自表述,其结果就是华侨遭殃。在华侨入境中,许多菲律宾议员都乘机向华侨勒索,以之为生财之道,这也是议会部分议员反对同意华侨复员入境的原因。

二是美国的袖手旁观。1946年7月菲律宾的独立,在美国人看来是“美式民主”在东方的胜利。美国政府通过扶持罗哈斯上台,继续拥有操控菲律宾种种事务的特权。在华侨复员陷入困境之际,中国、联总和联合国国际难民组织远东局都希望美国能伸出援手,但是美国却以菲律宾已经是一个主权独立的国家为由,拒绝给予任何帮助。

三是联总与联合国国际难民组织远东局的有心无力。这两机构纯粹是联合国框架下的慈善性质组织,目的都是解决因二战而流离失所的难民问题。它只能从人道主义立场劝导菲律宾政府通融开放,并无其他可以借用的力量来推进华侨复员,由于菲律宾并未加入联合国国际难民组织远东局,无法对其有任何的牵制,使之得以规避其责任。虽然菲律宾不敢公开反对华侨复员,却利用甄审侨民资格、分期分批返回等手段加以拖延,尽量减少侨民的入境人数。

四是中国方面,1947年4月虽与菲方签订《中菲友好条约》,但这无助于归侨复员返菲。签约前后,双方就归侨入境时限展开多次交涉。由于菲政府对华侨复员态度冷淡,中方的交涉并没有取得任何进展。时值国内解放战争时期,国民党政权在内战中溃败而自顾不暇,大厦将倾之残局更使菲方对中方的外交照会充耳不闻。

总之,围绕着华侨复员菲律宾,国民政府并没有取得积极成果。然而,国民政府因华侨重返原侨居地而与菲律宾当局进行的外交交涉,凸显了政府对华侨的重视。历史上华侨曾被清廷视为“弃民”,不让他们回国,后来清政府态度发生转变,把华侨视为大清的“臣民”,但在保护侨民权益方面却鲜有作为。民国创建过程中,孙中山盛赞“华侨为革命之母”。民国时期,政府两次救济和安置回国难侨,这也是近代中国规模较大的社会救济行动。抗战胜利后,国民政府为华侨重返原侨居地进行一系列的对外交涉,这是中国历史上首次由政府出面协助的侨民出国。因此,围绕着华侨复员问题进行深入探究,对研究国民政府与东南亚新独立国家的外交关系,对中外关系史和华侨史的研究都有重要的学术意义。

①“侨务委员会关于办理归侨复还原居留地举行出国登记并发给登记证明书以备遣送的通告”,福建省档案馆编:《福建华侨档案史料》(上),北京:档案出版社,1990年,第184~185页。

②③“福建缅甸归侨联合会代电”,福建省档案馆编:《福建华侨档案史料》(上),第256、257页。

④“侨务委员会函复外交部关于归侨返菲登记人数事”(1946年8月17日),谢培屏主编:《战后遣返华侨史料汇编》②(暹罗菲律宾篇),台北:国史馆整理出版,2004年,第272~273页。

⑤该法案于1939年菲律宾议会通过,1940年5月28日由该国总统签字。

⑥“外交部亚东司关于中菲外交重要案件(节录)”(1946年7月29日),《战后遣返华侨史料汇编》②(暹罗菲律宾篇),第268~269页。

⑦“侨务委员会委员长陈树人函请外交部向各当地政府洽商归侨入境办法”(1945年8月23日),《战后遣返华侨史料汇编》②(暹罗菲律宾篇),第261页。

⑧“驻马尼拉总领事段茂澜电复外交部关于归侨返菲入境手续事”(1945年10月5日),《战后遣返华侨史料汇编》②(暹罗菲律宾篇),第262页。

⑨“外交部函复侨务委员会关于归侨返菲入境手续事”(1945年10月23日),《战后遣返华侨史料汇编》②(暹罗菲律宾篇),第262页。

⑩“外交部驻广东广西特派员郭德华电外交部为菲政府取消华侨返菲限制”(1946年4月21日),《战后遣返华侨史料汇编》②(暹罗菲律宾篇),第263~264页。

[责任编辑 李振武]

D829.14

A

1000-114X(2016)04-0141-09

凌 彦,广州大学历史系副教授,历史学博士。广州 510006

*“复员”一词,源自当时的官方文书,指抗战胜利后把难侨重返侨居地称为华侨“复员”,本文沿用此意。