利用GC-MS和电子鼻研究超微粉碎对姜风味物质的影响

曲清莉,傅茂润*,陈庆敏,代红飞,邵秀芝,岳凤丽

(1.齐鲁工业大学 食品科学与工程学院,济南 250353;2.山东农业工程学院 食品科学与工程系,济南 250100)

利用GC-MS和电子鼻研究超微粉碎对姜风味物质的影响

曲清莉1,傅茂润1*,陈庆敏2,代红飞1,邵秀芝1,岳凤丽2

(1.齐鲁工业大学 食品科学与工程学院,济南 250353;2.山东农业工程学院 食品科学与工程系,济南 250100)

姜作为调料在世界范围内被广泛应用,其挥发性物质对风味有重要影响。研究采用气质联用技术(GC-MS)结合电子鼻对不同粒径的姜超微粉的风味物质进行鉴定分析。结果表明:姜超微粉的挥发性物质主要由烯类和醇类组成,随着姜超微粉粒径的减小,检出的挥发性物质种类逐渐增加,各种挥发性物质的含量总体上逐渐增加;电子鼻能将不同粒度的姜粉样品很好地区分开,粒径为45.5 μm和156.3 μm的姜粉样品在气味上差异性较小,这与气质检测结果符合。

超微粉碎;姜;风味;GC-MS;电子鼻

姜(Zingiberofficinale),蘘荷科姜属,为多年生草本宿根单子叶种子植物,原产于东南亚热带地区,开有黄绿色花并有刺激性香味的根茎[1]。根茎鲜品或干品可以作为调味品。姜是重要的中药药材之一,辛性微温,归肺、脾、胃经,有解表和中,促进血液循环,散寒发汗的作用[2],还能够促进胃液分泌,增强消化能力。姜汁亦可用来制成甜食如姜糖、姜汁撞奶、姜母茶或冲泡为草本茶[3]。

由于鲜姜不易储藏且纤维较多,口感不佳,20世纪90年代我国就有关于调味姜粉[4]和速溶保健姜粉[5]的研究。近年来,超微粉碎技术因为其特殊的粉体性质和富集作用,被广泛应用于食品医药等行业,而姜中挥发性风味物质对姜制品的风味和品质具有很大影响[6]。目前测定样品挥发性物质主要是通过气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)来实现的[7]。

电子鼻是20世纪80年代发展起来的一种用于分析识别气味物质总体特征的人工嗅觉识别技术[8,9]。电子鼻的设计原理相当于生物感受嗅觉的机制。电子鼻系统中的传感器阵列相当于生物系统中的鼻子,感受不同的风味物质,采集各种不同的信号信息输入电脑,电脑代替了生物系统中的大脑功能,通过软件进行分析处理,针对不同的风味物质进行区分辨识,最后给出各个物质的感官信息。传感器阵列由多个金属氧化物传感器组成,每个独立的传感器具有交互敏感作用,即一个独立的传感器并非只感受一种风味物质,而是感受一类风味物质[10]。

目前国内外学者对鲜姜、干姜、姜精油和姜汁饮料中风味物质已经进行了大量研究[11-16],但是对不同粒径姜超微粉中挥发性风味物质的变化未见报道。本研究采用气质联用技术(GC-MS)结合电子鼻对不同粒径姜超微粉中挥发性风味物质进行鉴定分析,以期为姜粉的开发及风味的改善提供基础实验数据。

1 材料和方法

1.1 材料与处理

干姜,购自济南漱玉平民大药房,姜粉由济南倍力粉技术功能有限公司制备,干姜样品先粗磨后再进入超微粉碎机(PF-1型冲击式超微粉碎机),分别粉碎2,10,20,30,40 min;由激光粒度仪(Winner2000型激光粒度分析仪,济南微纳颗粒仪器股份有限公司)测定得知,对应的粒径(D90)分别为368.5,156.3,89.7,45.5,20.3 μm。

1.2 实验方法

1.2.1 风味物质测定

1.2.1.1 气相色谱条件

色谱柱为BR-5MS (30 m×0.25 mm×1 μm);升温程序:40 ℃保持3 min,然后以5 ℃/min升至280 ℃,保持10 min;载气:氦气,流速:1.0 mL/min。

1.2.1.2 质谱条件

EI离子源;温度 250 ℃;电子能量 70 eV;扫描范围 35~550 amu。

1.2.2 电子鼻检测

本试验采用上海瑞玢国际贸易有限公司的iNose电子鼻(智鼻),它是一种由一组复合化学传感器和识别软件组成的分析仪器,其硬件结构主要包括传感器阵列、采样及清洗通道、数据采集系统及计算机。

仪器采用动态顶空方式进样。将准确称取的不同粒径姜粉5.0 g放在玻璃进样瓶中,旋上瓶盖,根据固气平衡及固液平衡原理,静置一定的顶空时间使香气成分充满上部的顶空空间。设置稳定的气体流速,纯净空气通过试样瓶,携带姜粉散发出的挥发性成分经过传感器阵列。电子鼻能够检测到气味物质的整体响应特征,通过主成分分析(PCA)和判别函数分析(DFA)得到测试结果图,传感器响应信号经过数据采集系统进入计算机进行数据处理。

电子鼻扫描参数:空气清洗传感器时间为120 s,进气速度为0.8 L/min,检测时间为200 s,等待时间为10 s。每个样品重复测定3次。

2 结果与分析

2.1 风味物质测定

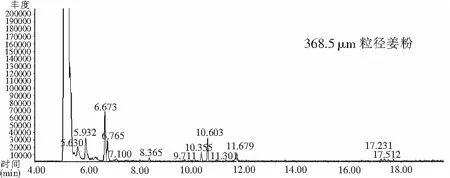

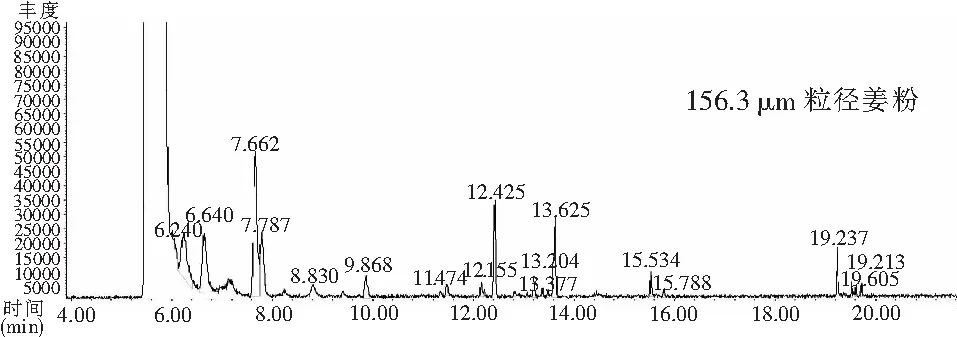

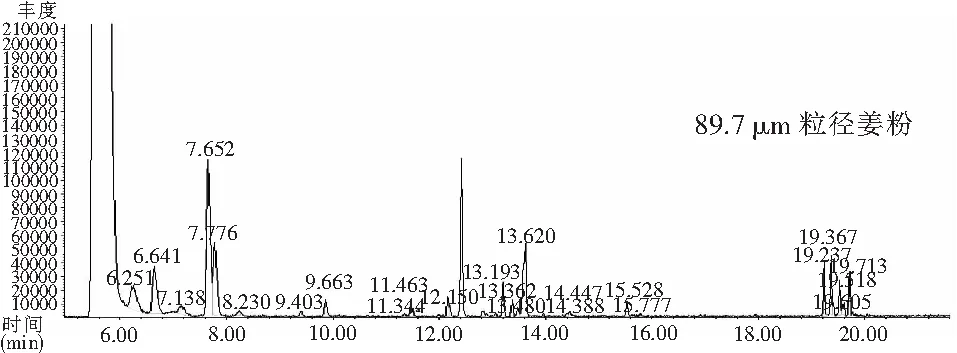

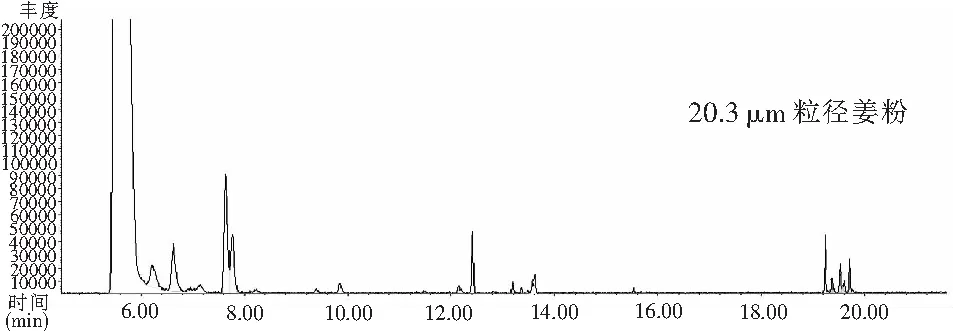

采用GC-MS 对不同粒径姜粉中挥发性风味物质进行分析,得到的总离子流色谱图见图 1。

图1 不同粒径姜粉GC-MS总离子流图Fig.1 Total ion current chromatogram(TIC)of ethanol extract from ginger superfine powder with different grain diameters

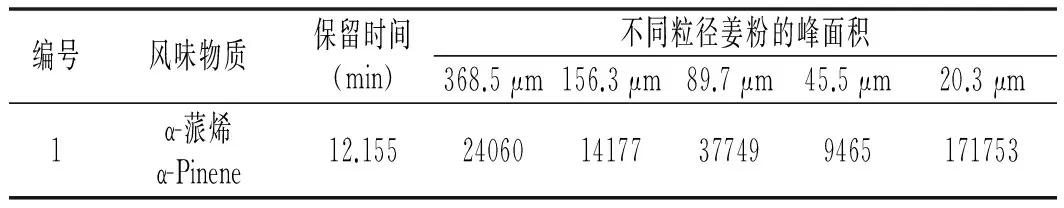

通过对总离子流色谱图中各峰进行分析,并根据NIST和WILEY图谱库进行检索,结合文献最终确定各挥发性风味物质,见表1。

表1 不同粒径姜粉中挥发性风味物质

Table 1 The volatile compounds in ginger superfine powder with different grain diameters

编号风味物质保留时间(min)不同粒径姜粉的峰面积368.5μm156.3μm89.7μm45.5μm20.3μm1α-蒎烯α-Pinene12.1552406014177377499465171753

续 表

注:“-”表示未检测出。

在姜超微粉中共检出14种风味物质,其中主要为烯类12种(α-蒎烯、莰烯、α-水芹烯、罗勒烯、β-水芹烯、α-雪松烯、异丁子香烯、香橙烯、α-荜澄茄油烯、α-金合欢烯)等,醇类2种(桉树脑和龙脑)。不同粒径的姜粉均检出α-蒎烯和莰烯;除粒径为368.5 μm的姜粉外,均检出α-水芹烯、桉树脑、龙脑;除粒径为156.3 μm的姜粉外,均检出α-雪松烯;除粒径为45.5 μm的姜粉外,均检出α-金合欢烯,可能上述物质是姜超微粉的主要挥发性成分。

粒径为368.5 μm的姜粉共检出5种风味物质,其中α-蒎烯和莰烯的含量最高,峰面积分别为24060和90121;粒径为156.3 μm的姜粉共检出7种风味物质,其中莰烯和桉树脑的含量最高,峰面积分别为84792和83714,相比粒径为368.5 μm的姜粉,虽然多检出了α-水芹烯、桉树脑、龙脑和α-荜澄茄油烯,但未检出α-雪松烯和α-甜没药烯,且α-蒎烯和莰烯的峰面积有所减小;粒径为89.7 μm的姜粉共检出8种风味物质,其中莰烯和桉树脑的含量最高,峰面积分别为283206和206530,与前2种较大粒径的姜粉相比,虽然未有新物质检出(比粒径为156.3 μm的姜粉少检出α-荜澄茄油烯),但每种风味物质含量大大增多;粒径为45.5 μm的姜粉共检出9种风味物质,其中莰烯和桉树脑的含量最高,峰面积分别为89636和56223,虽然新检出罗勒烯和丁子香烯,但未检出α-金合欢烯,且风味物质整体含量较低,大致仅与粒径为156.3 μm的姜粉持平;粒径为20.3 μm的姜粉共检出12种风味物质,其中莰烯和异丁子香烯的含量最高,峰面积分别达到1145340和436212,相比大粒径姜粉仅未检出α-甜没药烯和丁子香烯,而且所有风味物质的含量均为最高。

综上所述,随着姜超微粉粒径的减小,检出的挥发性物质种类逐渐增加,各种挥发性物质的含量总体上逐渐增加。

2.2 电子鼻检测

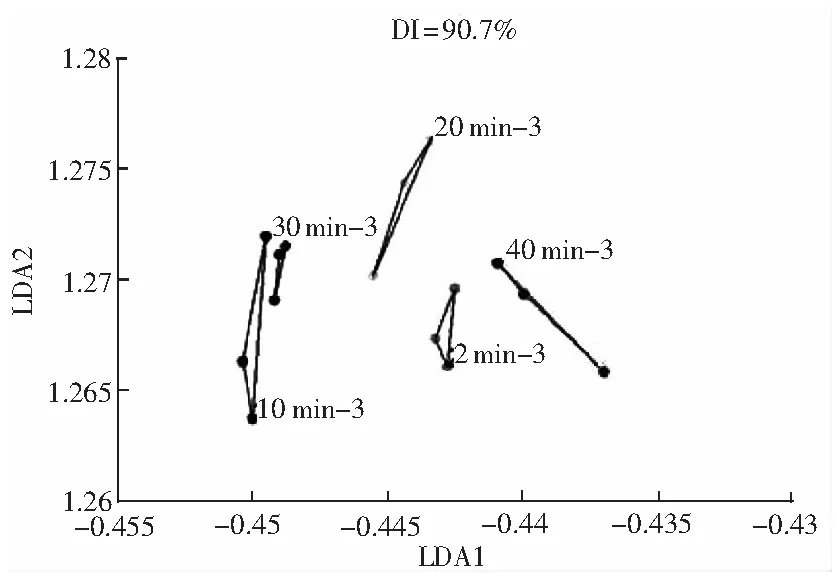

iNose电子鼻含有10个金属氧化物传感器,对其进行传感器优化,得出不同粒径姜粉样品的最优传感器组合为S2S5S8S9,DI值为90.68。

电子鼻所测得的数据使用其自带的Winmuster软件进行主成分分析(PCA)和判别函数分析(DFA)。

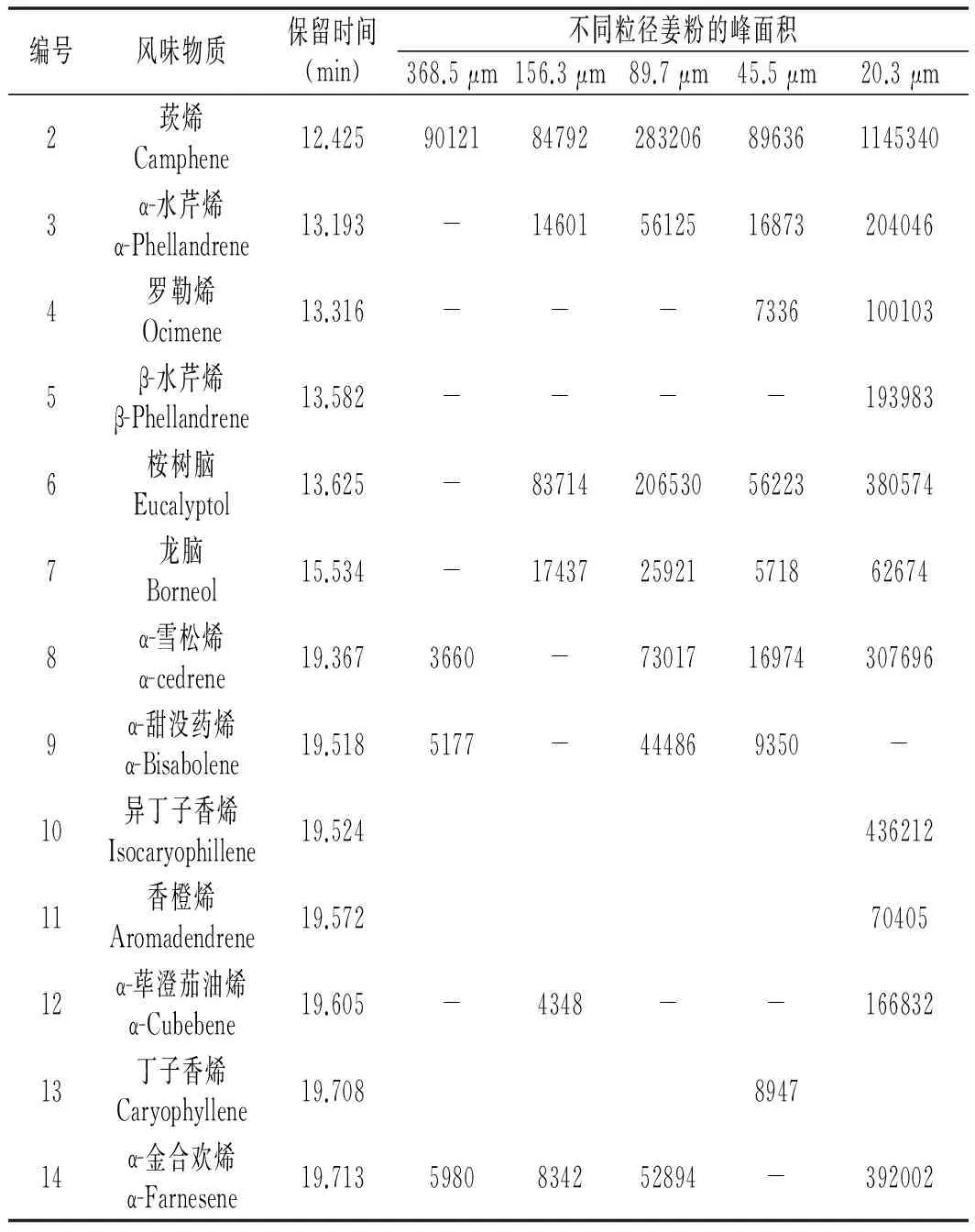

图2 不同粒径姜粉主成分分析图Fig.2 Principal component analysis (PCA) of GSP with different grain diameters

主成分分析(PCA)是将多个变量通过线性变换以选出较少个数重要变量的一种多元统计分析方法,又称主分量分析,DI值反映整体区分效果。由图2可知,主成分1(PC1)和主成分2(PC2)的贡献率分别为48.5%和22.7%,总贡献率为76.4%,基本可以代表样品的整体信息。5个姜粉样品分布在图中的不同区域内,相互之间没有重叠,且DI值大于90%,为90.7%,说明5个不同粒度的姜粉样品的整体区分度较高,电子鼻能将这5个姜粉样品很好地区分开。此外,超微粉碎10 min和30 min的姜粉样品(粒径为156.3 μm和45.5 μm的姜粉)在图中距离较近,说明它们在气味之间较相似,差异性较小。

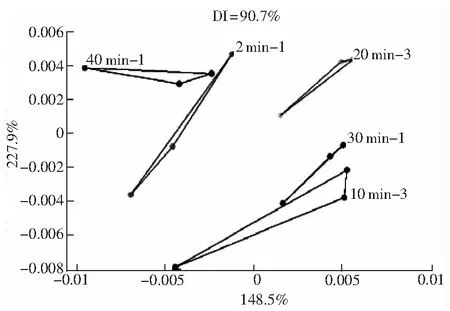

图3 不同粒径姜粉判别函数分析图Fig.3 Discriminant function analysis (DFA) of GSP with different grain diameters

判别函数分析(DFA)又称“分辨法”,是在分类确定的条件下,根据某一研究对象的各种特征值判别其类型归属问题的一种多变量统计分析方法。由图3可知,DI值在90.7%,且5个姜粉样品分布在图中的不同区域内,互不重叠,说明姜粉样品整体的区分度很高。但超微粉碎10,20,30 min的姜粉(粒径为156.3,89.7,45.5 μm的姜粉)在图中距离较近,说明它们在气味之间较相似,差异性较小。

综上所述,通过主成分分析法和判别函数分析法,电子鼻可以对不同粒径的姜粉样品进行有效的区分;从区分效果来看,判别函数分析法对5个姜粉样品的区分效果优于主成分分析法。粒径为45.5 μm和156.3 μm的姜粉在气味上差异较小。

3 讨论

超微粉碎技术是物料加工工艺的一次重要革新。经过超微粉碎的物料不仅具有更好的加工特性[17],而且更易溶出某些营养成分。胥佳等[18]发现葡萄籽经超微粉碎后原花青素含量大大增加;杨春瑜等[19]发现绿茶经超微粉碎后黄酮类提取率提高,但风味物质没有太大变化;周禹含等[20]发现经过超微粉碎的冬枣粉比普通冬枣粉的风味物质种类明显增加;本试验发现随着姜超微粉粒径的减小,风味物质种类逐渐增加,各种风味物质的含量总体上逐渐增加。

目前已定性测定的姜的风味物质超过200多种[21],汪莉莎等测得四川白口姜仔姜含有63种挥发性物质、老姜含有68种挥发性物质;史先振等测得铜陵白姜嫩姜含有47种挥发性物质;王强伟等测得铜陵白姜鲜姜含有51种挥发性物质、姜粉含有56种挥发性物质;宋国新等测得上海鲜姜含有36种挥发性物质;Huang等测得上海鲜姜含有45种挥发性物质、姜粉含有46种挥发性物质;黄雪松等测得广东鲜姜含有58种挥发性物质、姜粉含有54种挥发性物质;袁观富等测得广东鲜姜含有38种挥发性物质、姜粉含有49种挥发性物质;本试验测得山东姜粉共14种挥发性物质,可能与姜的产地、成熟度、干燥方式和提取、测量方法不同有关;粒径为45.5 μm的姜粉与粒径为156.3 μm的姜粉的风味物质含量比较接近,电子鼻不但很好地区分开不同粒度的姜粉,并且显示上述2种姜粉气味相似。

4 结论

姜超微粉的挥发性物质主要由烯类和醇类组成,随着姜超微粉粒径的减小,检出的挥发性物质种类逐渐增加,各种挥发性物质的含量总体上逐渐增加;电子鼻能将不同粒度的姜粉样品很好地区分开,粒径为45.5 μm和156.3 μm的姜粉样品在气味上差异性较小。

[1]李莉峰,徐立伟.生姜综合利用研究进展及前景分析[J].农业科技与装备,2011(7):17-19.

[2]李时珍.本草纲目[M].北京:人民卫生出版社, 2005: 385-386.

[3]Ding S H, An K J, Zhan C P, et al.Effect of drying methods on volatiles of Chinese ginger(ZingiberofficinaleRoscoe)[J].Food and Bioproducts Processing, 2012, 90(C3):515-524.

[4]雷淑萍.新型调味姜粉的制作[J].食品工程,1994(3):21.

[5]闫亚梅,卢长润.保健糖姜粉的生产工艺[J].食品科技, 1995(2):27.

[6]黄雪松,陈雅雪.GC-MS法比较鲜姜与干姜的风味物质[J].中国食品学报,2007,7(5):133-138.

[7]张鹏,李江阔,陈绍慧.气质联用和电子鼻对1-MCP不同处理时期苹果检测分析[J].食品与发酵工业,2014,40(9):144-151.

[8]陈岭,张星海,周晓红,等.基于电子舌和电子鼻技术的茶树花保健鲜啤酒辨识分析[J].浙江化工,2014,45(5):45-49.

[9]Persaud K, Dodd G.Analysis of discrimination mechanisms in the mammalian olfactory system using a model nose[J].Nature,1982,299(5881):352-355.

[10]戴鑫,于海燕,肖作兵.电子鼻和电子舌在饮料酒分析中的应用近况[J].食品与发酵工业,2012,38(8):114-118.

[11]史先振,王强伟,李永仙,等.固相微萃取-气相色谱-质谱法比较铜陵白姜与白姜蜜饯的风味物质[J].食品与发酵工业,2014,40(12):150-155.

[12]宋国新,邓春晖,吴丹,等.固相微萃取-气相色谱/质谱分析生姜的挥发性成分[J].复旦学报:自然科学版,2003,42(6):939-944, 949.

[13]汪莉莎,陈光静,张甫生,等.顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用法分析仔姜与老姜的挥发性成分[J].食品科学,2014,35(10):153-157.

[14]Huang B, Wang G, Chu Z, et al.Effect of oven drying,microwave drying, and silica gel drying methods on the volatile components of ginger [J].Drying Technology, 2012, 30(3): 248-255.

[15]王强伟,史先振,王洪新,等.鲜姜、姜粉和姜汁饮料中挥发性风味物质分析[J].食品与发酵工业,2015,41(4):174-179.

[16]袁观富,韦杰,郑二丽,等.干姜和鲜姜水溶性风味物质的GC-MS研究[J].安徽农业科学,2014,42(34):12304-12306.

[17]傅茂润,赵双,曲清莉,等.超微粉碎对红米理化性质和加工特性的影响[J].食品与发酵工业,2013,39(4):96-100.

[18]胥佳,魏嘉颐,李锦麟,等.超微粉碎处理对葡萄籽中原花青素和脂肪酸成分的影响[J].中国农学通报,2011,27(17):92-97.

[19]杨春瑜,薛海晶,夏文水.超微粉碎对绿茶黄酮类物质提取率及风味物质含量的影响[J].食品科学,2007,28(9):319-324.

[20]周禹含,毕金峰,陈芹芹,等.超微粉碎对冬枣粉芳香成分的影响[J].食品工业科技,2014,35(3):52-58.

[21]吴天霞, 郭盛助, 邓哲明,等.从姜制备含抗发炎、抗血小板凝集或抗菌活性的有效成分的产品及方法和产品的医药组成物[P].中国专利: 01118661.5, 2001-06-07.

Effect of Superfine Grinding on Flavor Substances in Ginger Using GC-MS and Electronic Nose

QU Qing-li1, FU Mao-run1*, CHEN Qing-min2, DAI Hong-fei1,SHAO Xiu-zhi1, YUE Feng-li2

(1.College of Food Science and Engineering, Qilu University of Technology, Ji'nan 250353, China;2.Department of Food Science and Engineering, Shandong Agriculture and Engineering College,Ji'nan 250100, China)

Ginger is widely used in food as spice around the world. The volatile components of ginger play essential role in its flavor. In this present work, the changes of volatile compounds of superfine grinded ginger are studied by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and are also differentiated by electronic nose.The results show that the volatile substances of ginger superfine powder (GSP) are mainly composed of alkenes and alcohols.With the decrease of GSP particle sizes, the detection of volatile substances are gradually increasing, the content of volatile substances generally increases gradually.Electronic nose is well in distinguishing different granularity of GSP.GSP samples with particle sizes of 45.5 μm and 156.3 μm have little differences in the smell, which is in accordance with the results obtained from GC-MS analysis.

superfine grinding; ginger; flavor;GC-MS;electronic nose

2016-06-02 *通讯作者

国家农业科技成果转化资金项目(2012GB2C600263);山东省农业重大应用技术创新项目(2013)

曲清莉(1992-),女,在读硕士,研究方向:食品科学基础;

傅茂润(1981-),男,山东泰安人,副教授,硕士生导师,博士,研究方向:农产品加工和贮藏。

TS201.56

A

10.3969/j.issn.1000-9973.2016.12.005

1000-9973(2016)12-0020-05