基于两种公平的农民工集体行动双路径分析

董延芳 刘传江 赵晓梦

基于两种公平的农民工集体行动双路径分析

董延芳 刘传江 赵晓梦

文章运用公平理论,从人们对不满的反应入手,探讨了公平及其两个分类即程序公平、分配公平和人们的集体行动之间的关系,并结合集体行动分析的愤怒路径和效能路径提出了相关假设。利用2010年湖北省流动人口动态监测数据,讨论反映分配公平感的工资评价以及或与程序公平感有关的合同、关系对农民工集体行动的多重影响,总结农民工的维权行动策略,建议更多依靠相关制度的完善,促使这一社会问题自然走向终结。

农民工; 集体行动; 公平感; 愤怒路径; 效能路径

一、 背景和文献

时至今日,我国仍有数以亿计的农业转移人口未能实现市民化,成为游走在城乡之间的边缘人。他们在生活和工作中作为公民和劳动者的权利在很多时候遭到侵害,使各种形式的抗争逐渐频繁,尤以被称为农民工群体性事件的集体行动引人注目,给社会管理和社会稳定带来不小冲击。而政府长期以来的“维稳”体制既不在理想化的法治政府蓝图中,也不在更为中立的服务型政府范畴内,在加重财政负担的同时,也并不能从源头上解决问题。堵不如疏,这些情况使将农民工视作行为主体,研究其对集体行动“参与”/“不参与”的决策如何得来成功了必要。而其中的后者,即农民工的集体行动“不参与”如普遍出现,将导致该社会问题直接走向终结。从这个意义上讲,研究“不参与”比研究“参与”更为重要,这是促成笔者对农民工的集体行动侧重于从其“不参与”角度做出解释的原因。

但研究“不参与”的基础和起点依然是“参与”。对人们的集体行动参与,经典理论认为这是出于由相对剥夺、挫折、不公平感而产生的不满(Berkowitz,1972:77-91),效能、资源和机会也与之有关(Klandermans,1984:583-600),其他影响因素还包括集体认同(De Weerd & Klandermans,1999:1073-1095)和情绪(Goodwin,et al.,2000:65-83)。迄今,整合这些观点的框架被陆续提出(Van Stekelenburg & Klandermans,2007:157-204;Van Zomeren,et al.,2008:504-535),一些新观点和变量也在不断出现。这些成果大多针对弱势群体,学者们更敏锐捕捉到未来研究在动态过程方面的挑战(Becker,2012:19-23),极具启发性。

由于中国当代社会冲突的特殊性,国内致力于相关研究本土化的成果往往也采用集体抗争、群体性事件等概念表述。在以农民工为对象的研究中,学界广泛运用了案例研究(汪建华,2013:206-227;徐永祥、胡兵,2013:115-143;卢晖临、潘毅,2014:1-24)、统计和计量分析(蔡禾等,2009:139-161;王晴锋,2010:51-62;刘传江等,2012:87-94;梁宏,2013:48-58)得出了丰富结论,这在一定程度上解决了我国农民工集体行动研究的理论缺乏,但农民工对集体行动的“不参与”依然很少受到关注。事实上,在很多存在不公平和歧视的场合,大部分人都会消极接受自身的处境,而那些有所行动以改善自身处境的人往往也更倾向于采取个人策略而非集体的(Wright,et al.,1990:229-250)。考虑到这些情况,从实际发生的事件数量上看,集体行动的“参与”相较于“不参与”无疑处于绝对劣势,如在2010年一项对“珠三角”和“长三角”的农民工调查显示,仅有2.84%的受访者在调查前一年参加过维权行动(梁宏,2013),而这再次显示了研究“不参与”的重要性以及目前相关研究的欠缺。

从某种意义上讲,“不参与”就是“参与”的另一面,所以致力于解释人们集体行动参与的理论基本上都可以用来对人们的集体行动不参与进行解释,当然它们不会是全部。Klandermans & Van Stekelenburg(2014:341-352)在这方面进行了开创性的尝试,提出动力缺乏(lacking motivation)和不支持的环境(unsupportive environment)充分解释了人们的集体行动不参与。但由于和“参与”一样,人们对集体行动的“不参与”也是一个动态过程,该项研究较之于复杂的现实,更像是提纲挈领式的抛砖引玉之作。笔者试图在此框架下,重点结合为经典文献所强调的公平理论以从动力角度出发,根据该问题的中国版本进行一些实证研究,以期对该领域的现有理论进行检验和补充。此外,就本文公平角度研究的现实意义看,改革开放以来,农民工作为我国工人的重要组成部分,为我国经济社会的发展做出了巨大贡献,然而由于历史原因,现阶段他们同时又是我国社会最底层的劳动者和最弱势的社会群体。我们必须在理论上牢牢把握社会公平正义,在实践中大力促进社会公平正义,通过积极的制度创新,努力克服针对农民工的各种有违公平正义的现象,维护他们的应有权利。

二、 理论分析和假设提出

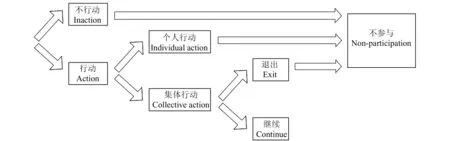

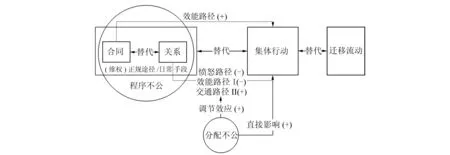

如前所述,在很多存在不公平和歧视的场合,消极的“不行动”往往是更多人的选择,即使部分人选择了“行动”,在接下来对“个人行动/集体行动”的选择中,人们也通常会出于改善个人状况而非集体状况的目标而选择“个人行动”,进一步,纵使人们选择了“集体行动”,中途退出也是常有的事。借鉴并修改自Wright(2009:859-879)对不满的反应的分类,人们至少可以在图1的三个节点选择,导致共同的集体行动“不参与”。

图1 对不满的反应和集体行动的不参与

为研究的方便,在图1中,集体行动被简化为一个黑箱。首先考察第一节点。在文献部分,我们曾提到不满是集体行动领域分析框架的基础因素之一。在此,公平理论曾被应用于解释不满和人们的抗争之间的关系,即不公平感对人们的“行动”具有正向意义,也即,公平感将促使人们选择“不行动”进而“不参与”。再考察公平的分类,分配公平指的是结果公平,程序公平指的是决策程序的公平,人们对两种公平的感受之间可能存在交互作用,共同影响他们的选择。接着考察第二节点。以人们拥有分配公平感和程序不公平感的情境为例,即使后者对“行动”的激发没有被前者抵消,然而考虑到一旦参与集体行动,就可能失去自主权和个人控制——即使有时无论采取任何形式的行动,个人和企业关系的改变都不可避免,但人们也可能更倾向于选择较为自主和可控的“个人行动”而非“集体行动”(Blader,2007:108-126),从而导致“不参与”的出现。至于人们在第三节点的选择,由于笔者对集体行动的黑箱处理,故而暂不讨论。

至此,我们从理论上初步分析了公平和人们的集体行动“不参与”之间的关系。简言之,对人们集体行动的“不参与”,公平感的影响不可忽视,但考虑到公平有程序公平和分配公平之分,两种公平感的作用应当进一步考察。在此,本文将首先分析程序公平感的影响。不过,由于所使用的调查数据没有直接涉及该问题,我们初步打算用样本与企业签订劳动合同的状况替代它,其逻辑是,与劳动者签订合同的企业可能更遵守《劳动合同法》,劳动者也许因此体验到更强的程序公平,从而在第一节点选择“不行动”。这一逻辑被称为合同的愤怒路径*在Van Zomeren等(2008:504-535)提出的工具理性和群体愤怒的双路径模型中,工具理性路径包括群体效能和行动支持,群体愤怒路径包括不公平感和社会观点支持。由于本文实证部分对因变量的界定,行动支持不在我们的考虑范围,又由于数据缺乏,本文对社会观点支持也不进行分析。此外,由于本文着重研究集体行动的不参与,不参与本身即表现为一种个人行动而非集体的,故而群体效能被我们改为效能,群体愤怒被我们改为愤怒,相应的路径也去掉“群体”而称为效能路径和愤怒路径。这里的效能更多地指个人化的成本-收益,愤怒也更多地指个人的不公平感。事实上,在集体行动研究领域,个人化的成本-收益从来没有淡出研究者们的视野,如集体性动机中的奖赏动机;而个体剥夺感和个人行动相关,群体剥夺感则不必然引发集体行动(陈浩等,2012:127-136)。更多地从个体而非群体角度进行本文的分析是合理的。,我们由此提出假设1.1。但从第二节点看,由于不同类型合同下劳动者集体行动和个人行动的相对成本和收益不同,合同也有可能是从效能路径影响劳动者的决策。这一逻辑下,签订合同就有可能改变劳动者的集体行动不参与倾向。由此,我们提出基于合同的效能路径的假设1.2,而假设1.1也受到这一路径的支持。

假设1.1:与企业签订合同的人可能更多地不参与集体行动。(合同的愤怒路径/效能路径)

假设1.2:与企业签订合同的人可能更少地不参与集体行动。(合同的效能路径)

然而现实中,合同的签订可能只代表企业对程序公平实施的承诺,劳动者对程序公平的体验固然可能与企业做出这种承诺有关,但或许其更依赖于他们在遇到每一个具体问题时与企业交涉的过程和结果,所有这些具体问题的解决构成了他们的在职经历,他们据此评价自身和企业的关系。由此,我们提出假设2.1,其背后的逻辑称为关系的愤怒路径,适合于分析劳动者在第一节点的选择。与此同时,注意关系不仅反映过去和描述现在,也预示着将来,由关系而诞生的关系资本*关于“关系诞生关系资本”,举例说明——“如果某商店有许多购物者抢购某种商品的话,那么为了让每个人都能满足利益,只有通过公平公正的方式来解决,这就是排队购物;但中国人要考虑的是他如何能用最短最有效的方式得到此货物。结果便是疏通关系。假如他认识售货员,那么售货员就会为他把货备好,他不用排队就可以得到;如果他认识排队的人,那他就会插队,而不需要从头排起。”(翟学伟,2009:109-121)另外,关系资本不同于社会资本。关系资本的运用经常是绕过正式制度解决问题,而社会资本的运用则不强调这一点。关系资本和社会资本的更多区别请见上述翟学伟的相关研究。,将改变劳动者在第二节点选择集体行动和个人行动的相对成本-收益状况,从而改变他们的集体行动不参与倾向。由此,我们提出基于关系的效能路径的假设2.2,而假设2.1也受到这一路径的支持。

假设2.1:与企业关系好的人可能更多地不参与集体行动。(关系的愤怒路径/效能路径)

假设2.2:与企业关系坏的人可能更多地不参与集体行动。(关系的效能路径)

至于程序公平和分配公平的交互作用,Tyler和Smith(1995:595-629)曾就人们的社会运动提出,程序公平相较于分配公平更为重要,这也是本文首先分析程序公平感的原因。但他们未曾对此进行检验,而Blader(2007:108-126)的相关工作到目前为止依然是其孤证,我们并不肯定其成立。考虑到该问题中国版本的特殊性,主要是现阶段“工人的行动尽管存在着个体/集体之分,其诉求也包含权利/利益/制度几个层面,但本质上他们都是作为市场参与者争取自身的利益”(汪建华,2013:206-227),我们认为对农民工的集体行动而言,分配公平比如令人满意的工资待遇,反而相较于程序公平更为重要,这可能表现为分配公平感的调节效应。但严谨起见,我们也将检验反过来的情况,即程序公平感的调节效应。由此提出假设3.1和3.2。

假设3.1:用于反映分配公平感的工资评价调节了程序公平感和集体行动不参与的关系。

假设3.2:程序公平感调节了用于反映分配公平感的工资评价和集体行动不参与的关系。

三、 数据和变量

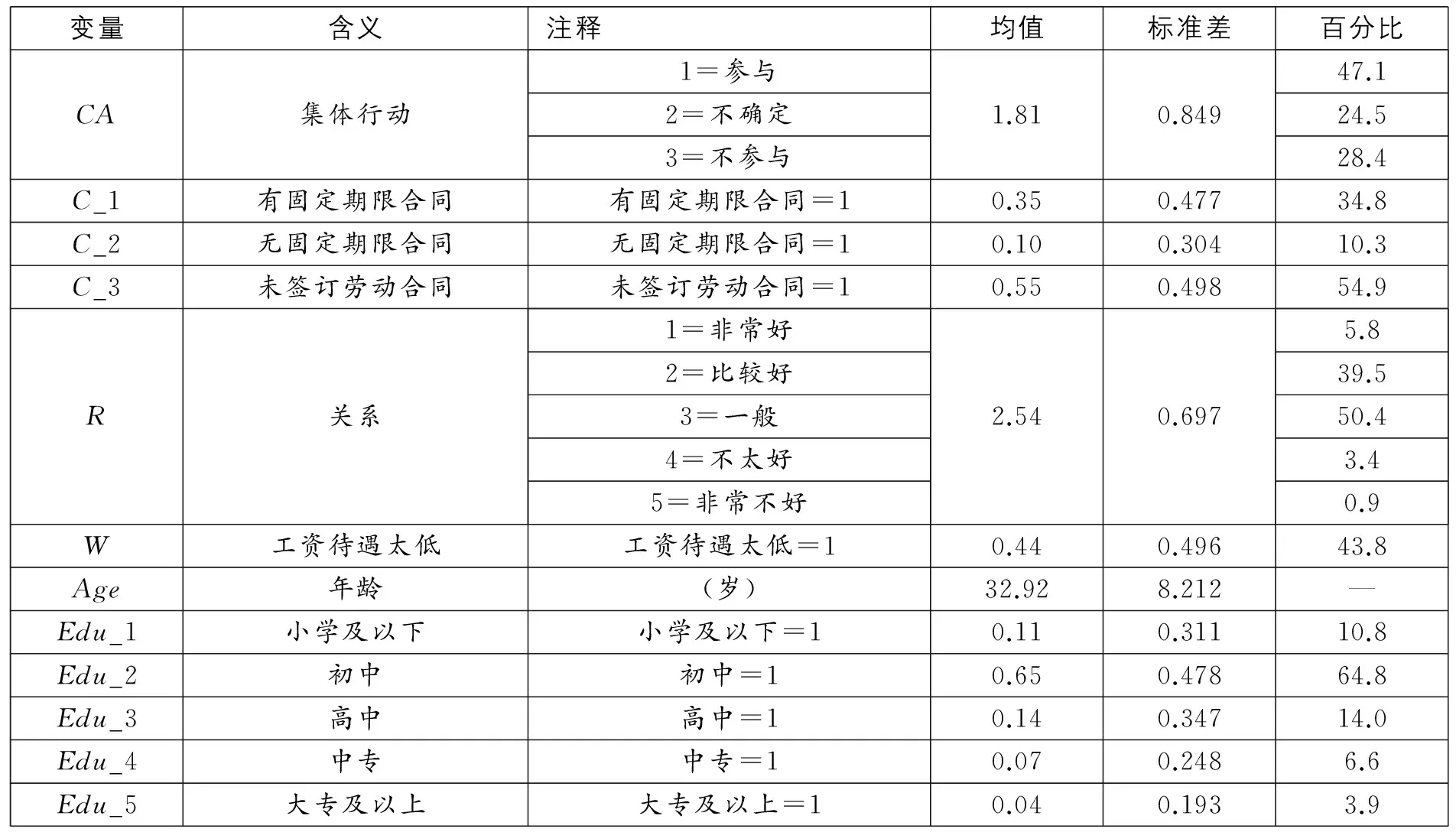

为检验上述假设,我们利用了2010年下半年的湖北省流动人口动态监测数据。该调查在武汉市、黄石市、宜昌市、恩施市4个监测城市的居委会和行政村展开,共回收4200份流动人口有效问卷,其中符合农民工身份定义的样本达751个。

1.集体行动(CA)。问卷询问了受访者“如果您所在单位发生了劳动争议的群体性事件,您会采取何种行动”问题,备选回答为“有这样的事件就参加”、“多数人参加才参加”、“涉及自身利益时才参加”、“不参加”、“说不好”。我们希望对样本的集体行动不参与倾向排序,为此将“集体行动”界定为样本所在单位发生的关于劳动争议的多数人参加的、涉及样本自身利益的群体性事件。基于这样的设定,原始分类中的“有这样的事件就参加”、“多数人参加才参加”、“涉及自身利益时才参加”合并为“参与”,同“不参与”即原始分类中的“不参加”相对。至于原始分类中的“说不好”,有理由认为,选择该项的受访者其倾向介于“参与”和“不参与”之间,是为“不确定”——在该问题上,人们的态度可能是连续的,就像我们经常采用量表解决这类问题的衡量,如1代表“非常强烈地愿意”,10代表“非常强烈地不愿意”,从1到10的分数增加,意味着人们的态度从绝对肯定走向绝对否定,这时可能就大致存在三个并列的区段依次为“参与”、“不确定”、“不参与”。我们据此把对该问题的回答分类,其排序代表人们集体行动不参与倾向的升序。

2.合同(C)。问卷询问了受访者“您与目前工作单位签订何种劳动合同”问题,备选回答为“有固定期限”、“无固定期限”、“完成一次性工作任务”、“试用期”、“其他”、“未签订劳动合同”、“不清楚”。由于该原始分类中,751个农民工样本里,“完成一次性工作任务”、“试用期”、“其他”、“不清楚”项分别仅有1.3%、0.4%、2.9%、2.0%的受访者选择,我们选择在比例进而现象上更有价值的“有固定期限合同”(32.5%)、“无固定期限合同”(9.6%)、“未签订劳动合同”(51.3%)进入以下的分析。经此处理,本文所使用的样本量剩余701个。

3.关系(R)。问卷询问了受访者“您目前与所在单位的关系如何”,备选回答为“非常好”、“比较好”、“一般”、“不太好”、“非常不好”。虽然问卷强调这里的关系“主要指工资发放、社会保障等方面”,但有理由相信,受访者回答时凭借的是自身对和企业劳资关系的笼统印象,因为其一,工资发放、社会保障等方面构成了劳资关系实践的主要内容,其二,劳动者通常也无法将劳资关系中的其他方面和工资发放、社会保障等方面准确区分而割裂评价。此外,为研究的方便,后文的分析将该变量视为连续变量。

4.工资(W)。问卷询问了受访者“您认为目前您所在企业影响您发展的主要问题是什么”,备选回答为“晋升机会少”、“工作时间太长没有精力照顾其他”、“缺少培训机会”、“工资待遇太低”、“其他”。我们感兴趣的是其中的“工资待遇太低”。这是一个单选题,如果在许多并列的回答中,受访者依然选择了“工资待遇太低”,那必然是因为比起其他或许也令人不满意的方面,工资状况更加令人不满意,这符合我们对愤怒路径的理解——不是所有程度的不满都能激发人们的行动。我们据此创建“工资待遇太低=1”虚拟变量,以反映样本的分配公平感。

5.控制变量。后文的分析还将控制样本的年龄(Age)、年龄的平方(Age2)、教育程度(Edu)。其中,关于教育程度,考虑到原始分类中“未上学”比例仅占0.4%,我们将其和“小学”合并为“小学及以下”,同理,将比例仅占0.7%的“大本”和0%的“研究生”与“大专”合并为“大专及以上”。此外,我们没有将通常使用的性别、工作经验和技能变量放入模型,因为性别变量并非我们关注的重点,其作用经后文检验亦不显著,而农民工的职业流动性又决定了工作经验和技能变量在衡量上的困难,且其不放入回归也不至于影响本文的主要结论。

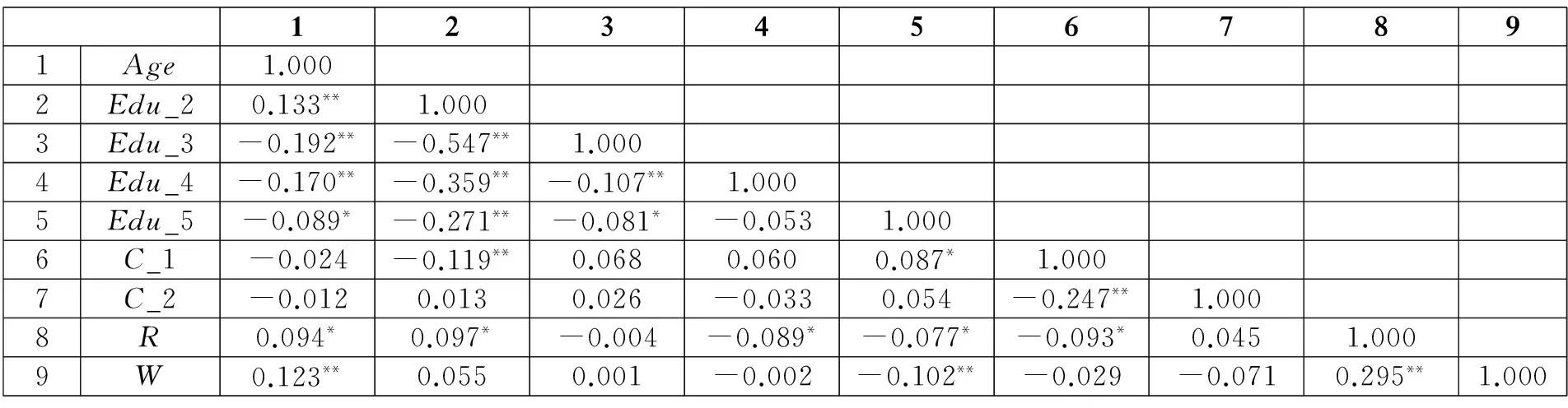

表1列出了变量描述,包括虚拟变量基组。表2列出了自变量的相关矩阵。其中,初中(Edu_2)和高中(Edu_3)的Spearman相关系数达到-0.547并在p<0.01的水平上显著,但对此显然无需考虑太多。其他相关系数的值则均未超过0.5。

四、 模型和结果

(一) 对假设1.1和1.2的检验

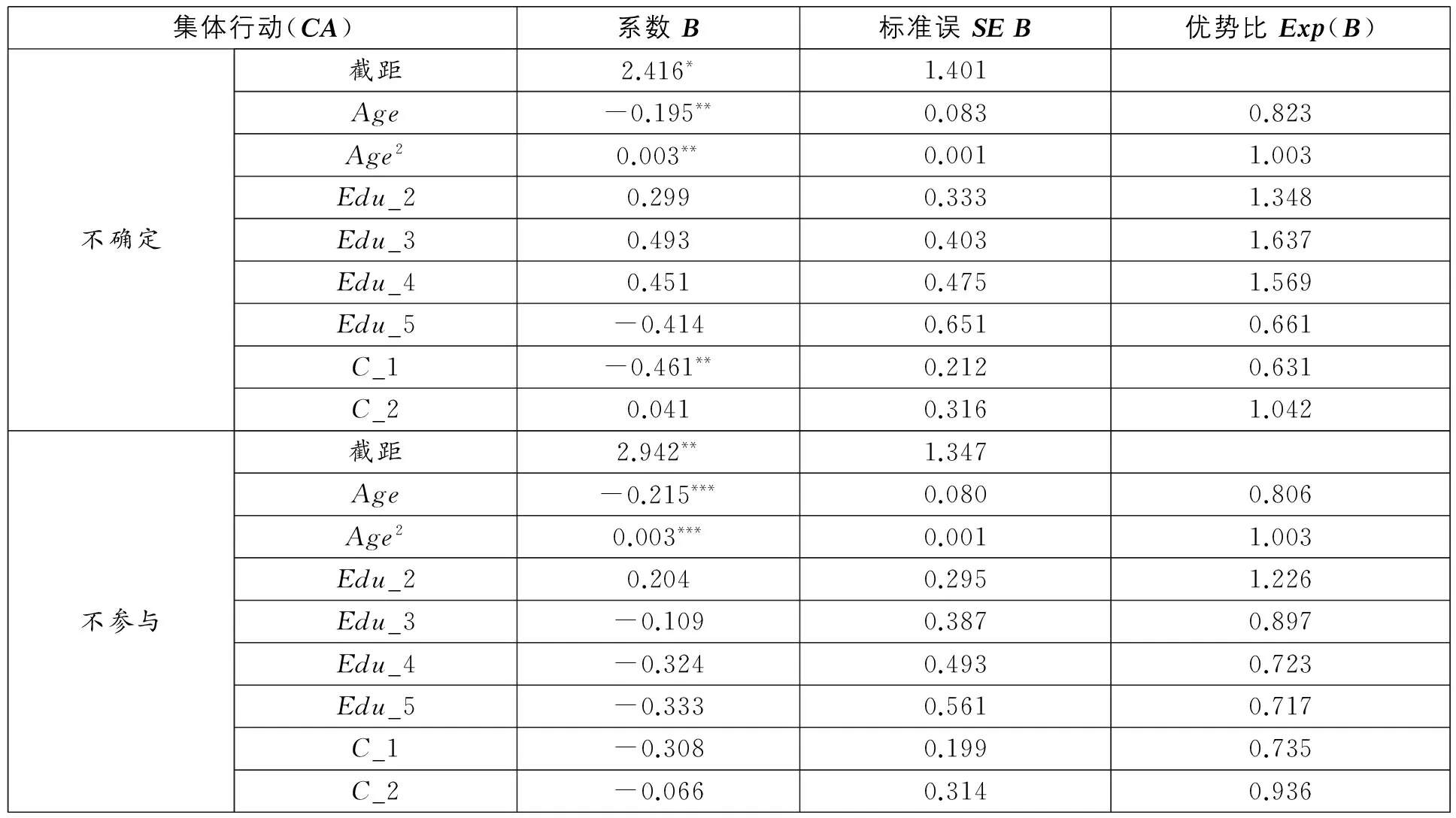

将集体行动(CA)作为因变量,将有固定期限合同(C_1)、无固定期限合同(C_2)作为自变量,并放入控制变量年龄(Age)、年龄的平方(Age2)、初中(Edu_2)、高中(Edu_3)、中专(Edu_4)、大专及以上(Edu_5),采用多分类Logistic回归进行分析。表3列出了回归结果。似然比卡方检验的P值为0.063,说明模型整体是显著的。自变量中,年龄(Age)、年龄的平方(Age2)、有固定期限合同(C_1)分别以p=0.010、p=0.010、p=0.064通过了似然比检验,其余自变量未通过似然比检验。

表1 变量描述

表2 相关矩阵

表3 劳动合同对集体行动参与的影响

观察表3可以发现,年龄(Age)和年龄的平方(Age2)的影响在所有时候都是显著的,随着年龄的增长,样本的不参与倾向有先降后升的趋势。并且,根据一次项和二次项系数的相关比值计算,这种先降后升的转折分别发生在32.5岁和35.8岁。这和我们对年龄常识的理解一致,该年龄组的人通常被形容为“年富力强”,挫折-攻击理论和有关劳动者势力的原因(刘传江等,2012:87-94)让他们无论从愤怒路径还是效能路径,都将更倾向于参与集体行动而非相反。另外,一如之前未通过似然比检验,此处教育程度变量的影响均不显著。一个可能的解释是,农民工身处次属劳动市场,工作性质决定了他们往往不需要经过太多学校的正规教育训练,或者说,由于局限于次属劳动市场,更多地接受学校的正规教育对农民工状况的改善并没有太大帮助,这导致他们之中受教育程度不同的人对改善现有状况的努力没有太大分别,包括对以集体行动维权这种努力的态度。

再观察合同(C)的影响。表3显示,和未签订劳动合同的样本相比,有固定期限合同(C_1)的样本更倾向于参与而非不确定,即和企业签订有固定期限合同降低了农民工的集体行动不参与倾向。从效能路径分析,以人们在第二节点的选择为例,比较和企业签订有固定期限合同的人和未签订劳动合同的人:从成本角度看,未签订劳动合同的人不受合同保护,选择集体行动很有可能失去工作,集体行动相比个人行动成本高;从收益角度看,未签订劳动合同的人无合同依凭,选择集体行动成功的可能性较小,集体行动相比个人行动未必收益高。这意味着未签订劳动合同的人往往由于较坏的集体行动成本-收益状况而更倾向于不参与集体行动。进一步,考虑到有固定期限合同在全部签订劳动合同的情况中占比超过3/4,也即一般情况下,合同可能都是从这一效能路径影响农民工的决策的,此即假设1.2的逻辑。

那么,如何解释与企业签订无固定期限合同(C_2)的影响不显著?原因可能在于,无固定期限合同是一种较为特殊的合同,人们往往认为这种合同具有很强的稳定性,而稳定性对迁移流动中的农民工尤其希望在城镇安家落户和市民化的农民工,无疑具有吸引力。照此推断,理论上,他们一旦和企业签订无固定期限合同,违约的代价就是不可忽略的。参与集体行动虽然不总等于违背合同,但人们有理由担心因此造成实际上的违约,这将改变集体行动的成本-收益状况,增加农民工对参与集体行动的犹豫,更确切地,这将意味着假设1.1的效能路径——但遗憾的是,本文暂无法证实这一点。与此同时,现实中,无固定期限合同的强稳定性又是受到争议的。上述两方面的原因可能使得,即便和企业签订了无固定期限合同,农民工个体面临的合同的真实状况和集体行动的成本-收益状况可能差别甚大,当同未签订劳动合同比较,他们也许难以在集体行动的参与上显示出较为一致的不同。

然而,在此可能有争论说,假使无固定期限合同的强稳定性是真实的,那么由于这一强稳定性针对劳资双方,鉴于任何一方违约都将付出较大代价,企业提供更好的程序公平不足为奇,农民工则将因此体验到更好的程序公平从而更倾向于不参与集体行动,这就是假设1.1的愤怒路径。由于数据的局限,我们无法肯定这一逻辑的成立。但首先,劳动合同的签订至多只代表企业对程序公平实施的承诺,这种承诺在很多时候没有被有效执行,因为企业对劳动合同的遵守并非天经地义,并且这种承诺本身对程序公平的涵盖也不可能是完全的,多维性决定了完全的劳动合同只存在于理想中;其次,如前所述,无固定期限合同的强稳定性是受到争议的,实际上更像人们的幻觉,何况强稳定性也不一定意味着更好的程序公平。

此外值得一提的是,蔡禾等(2009:139-161)经实证研究认为:“与企业签订有合同的农民工有机会通过内部协商解决劳动纠纷,因此参加利益抗争行为的可能性会下降。”怎样看待这一观点?首先,本文对合同类型有所区分,如果笔者所使用的调查数据中无固定期限合同比例高,而且特别地,这些无固定期限合同的真实状况接近于理想,或者由于时空因素导致调查中其他类型合同的真实状况也更接近于这种理想,那么依照未经证实的假设1.1的逻辑,本文预计也可以得到相似结论,进而完成对假设1.1的论证。然而,对合同类型不加以区分似乎是欠缺谨慎的做法,当然这是指在数据允许的情形下。其次,该观点中的“与企业签订有合同的农民工有机会通过内部协商解决劳动纠纷”,更像是在陈述农民工凭借“与企业签订有合同”的“关系”在第二节点选择成本-收益状况更好的个人行动即“内部协商”而非集体行动以达成目的。对关系问题的讨论详见下文。

(二) 对假设2.1和2.2的检验

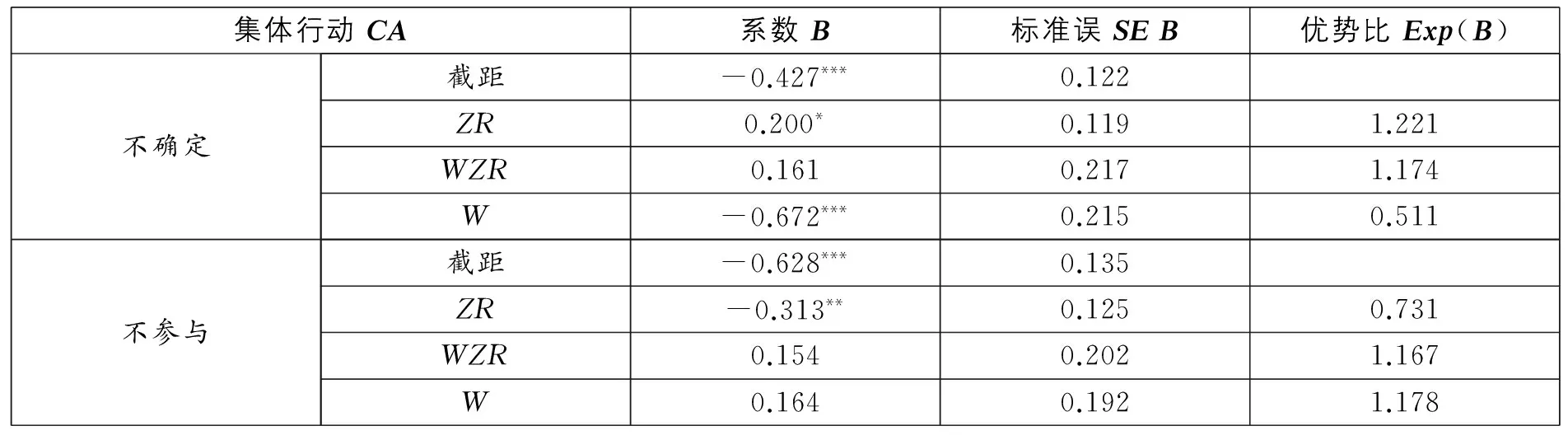

仍旧将集体行动(CA)作为因变量,将有固定期限合同(C_1)、无固定期限合同(C_2)作为自变量,增加关系(R)作为自变量,并放入控制变量年龄(Age)、年龄的平方(Age2)。教育程度变量不再进入回归,原因见对假设1的检验。以下采用多分类Logistic回归进行分析,表4列出了回归结果。似然比卡方检验的P值为0.000,说明模型整体是显著的。自变量中,年龄(Age)、年龄的平方(Age2)、有固定期限合同(C_1)、关系(R)分别以p=0.012、p=0.013、p=0.045、p=0.001通过了似然比检验。

表4 关系对集体行动参与的影响

观察表4可以发现,年龄(Age)和年龄的平方(Age2)的影响如故。样本的不参与倾向先降后升的转折虽然稍有改变,分别为36.3岁和31岁,但基本仍属同一年龄组。同样地,和企业签订有固定期限合同仍然降低了农民工的集体行动不参与倾向:和未签订劳动合同的样本相比,有固定期限合同(C_1)的样本更倾向于参与而非不确定,并且,也更倾向于参与而非不参与。不过这里,我们感兴趣的是样本和企业的关系(R)对其不参与集体行动倾向的影响。表4中,当在“不确定”和“参与”中进行比较,随着R值的增加即和企业的关系变坏,样本更倾向于前者;当在“不参与”和“参与”中进行比较,随着R值的增加即和企业的关系变坏,样本更倾向于后者。

考察人们对自身和企业关系评价的实质。如前所述,农民工的程序公平感,也许真正依赖于他们在劳动关系的实践中,遇到每一个具体问题时与企业交涉的过程和结果,所有这些具体问题的解决构成了他们的在职经历,他们据此评价自身和企业的关系。上述回归结果中,随着R值的降低即和企业的关系变好,样本更偏好“不参与”而非“参与”,这也许是因为和企业的良好关系代表了样本截至目前对程序公平的良好体验。意即,农民工和企业的关系可能反映了其程序公平感,和企业关系好的人相比和企业关系不那么好的人,也许由于程序公平感更强而更倾向于不参与集体行动,这就是假设2.1的愤怒路径。

但正如前文指出,假设2.1的愤怒路径更适合于分析劳动者在第一节点的选择。由于关系不仅反映过去和描述现在,也预示着将来,因关系而诞生的关系资本会改变劳动者在第二节点进行不同选择的成本-收益相对状况,从而改变他们的集体行动不参与倾向。此效能路径同样可被用于解释上述回归结果:和企业关系好的人拥有更多的关系资本,更多的关系资本让个人行动往往就能解决问题,相较而言,集体行动不仅前景不明,还有可能破坏关系和损失关系资本,导致未来个人行动在解决其他问题上的失效,而这或许正是劳动者的忌讳——作为中国社会的特产,依靠“关系”的“个人变通”是农民工最容易选择的抗争方式,当其他方法都解决不了问题时,集体行动才成为无奈的最终选择(徐永祥、胡兵,2013:115-143)。并且,前文的理论探讨中,与企业签订无固定期限合同也许会增加农民工对参与集体行动的犹豫,其背后也可能存在基于关系的这种效能路径解释:签订无固定期限合同的农民工往往可以考虑选择依靠藉由这种稳定关系积累形成的关系资本,以成本—收益状况更好的个人行动解决问题*尽管表2没有显示关系(R)和无固定期限合同(C_2)的显著相关性,但这可能只表明,无固定期限合同的特殊性没有被和企业签订该类合同的样本作为评价自身和企业关系的指标之一。。

当然,由关系而诞生的关系资本对劳动者在第二节点进行不同选择的成本—收益状况的作用也有可能是从相反的方向施加,这意味着和企业关系好的人可能由于更好的集体行动成本—收益状况而更少地不参与集体行动,反过来即,和企业关系坏的人可能由于更坏的集体行动成本—收益状况而更多地不参与集体行动。观察劳动者在第二节点的选择:(1)和企业关系坏的人可能面临一个两难处境:由于缺乏关系资本,他们选择个人行动成功的可能性小从而收益不佳,同样由于缺乏关系资本,他们选择集体行动则很有可能失去工作从而成本不佳。这种情况下,“不确定”也许成为他们的最优选择。(2)当和企业的关系更坏因而更缺乏关系资本,他们选择个人行动可能没有什么收益,但比起同样可能没有什么收益还会让他们失去工作的集体行动,个人行动在成本方面也许更占优势,此时“不参与”将成为最优选择。为表述方便,我们将关系的这一作用方向称为关系的效能路径Ⅱ(关系越坏,集体行动相比个人行动的成本-收益状况越坏,越不参与集体行动)。与之相对,我们将上一段中关系的作用方向称为关系的效能路径Ⅰ(关系越好,个人行动相比集体行动的成本—收益状况越好,越不参与集体行动)。相关分析详见下文。

(三) 对假设3.1和3.2的检验

对程序公平和分配公平的交互作用,我们提出了假设3.1和3.2。我们所使用的数据中,反映样本分配公平感的变量“工资待遇太低”(W)是一个哑变量,反映程序公平感的变量最终被确定为“关系”(R)——诚然“关系”的作用不仅是沿着愤怒路径,但其效能路径的双向作用也是我们感兴趣的。另外为使结论简明,以下舍弃控制变量年龄和未通过愤怒路径检验的合同变量。

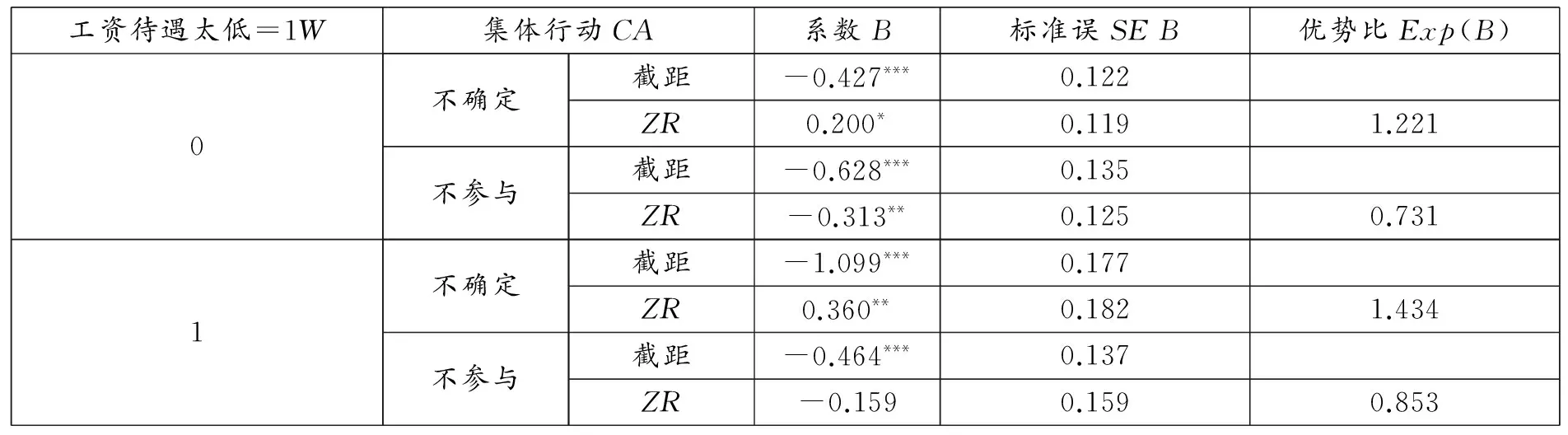

首先检验假设3.1,即分配公平感对程序公平感和集体行动不参与之间关系的调节效应。由于自变量程序公平感“关系”(R)是一个连续变量,调节变量分配公平感“工资待遇太低”(W)是一个哑变量,以下进行分组回归。按调节变量“工资待遇太低”(W)的取值将数据分组,做因变量“集体行动”(CA)对自变量“关系”(R)的多分类Logistic分析,并且,为使结论更具解释性,我们将“关系”(R)标准化处理为“关系(标准化)”(ZR)。回归结果显示,两组方程似然比卡方检验的P值分别为0.001和0.030,模型整体显著,“工资待遇太低”(W)变量具有调节效应。自变量“关系(标准化)”(ZR)也分别以p=0.001、p=0.030通过了似然比检验,表5则显示其对因变量“集体行动”(CA)有显著的预测作用。

表5的回归结果显示:(1)在不表示工资待遇太低(W=0)的样本中,关系(标准化)(ZR)增加一个单位即样本和企业的关系(R)变坏一个标准差,样本选择“不确定”的概率与选择“参与”的概率之比是原来的1.221倍(p<0.1),选择“不参与”的概率与选择“参与”的概率之比是原来的0.731(p<0.05);(2)在表示工资待遇太低(W=1)的样本中,关系(标准化)(ZR)增加一个单位即样本和企业的关系(R)变坏一个标准差,样本选择“不确定”的概率与选择“参与”的概率之比是原来的1.434倍(p<0.05)。

表5 分配公平感的调节效应

为什么分配公平感差的组相比分配公平感不那么差的组,当和企业的关系变坏,样本选择“不确定”的相对概率更大,而“不参与”也不再是其确定的最劣选择?表面上看这是一个悖论,然而,考虑到关系的双路径影响,上述结果则可能表明,对分配公平感差的样本,关系更从效能路径Ⅱ发挥作用。这和我们的常识并不违背:对分配结果相对不满意的劳动者,往往更注重成本-收益以期改善相对不满意的分配结果,“损失厌恶”则导致人们越对分配结果不满意就越会竭力避免损失,这将夸大集体行动的不利,一方面让“不参与”摆脱作为关系变坏时的最劣选择,一方面也让“不确定”选择对“参与”选择的优势比提高。相较而言,对分配结果相对满意的劳动者固然也注重成本-收益,但“损失厌恶”程度较轻,同时也往往可能更注重程序公平,以期持续获得这种相对满意的分配结果,此时关系就可能更从愤怒路径和效能路径Ⅰ发挥作用。这就是假设3.1中用于反映分配公平感的工资评价对程序公平感和集体行动不参与之间的关系起调节作用的逻辑。

再检验假设3.2,即程序公平感对分配公平感和集体行动不参与之间关系的调节效应。由于自变量分配公平感“工资待遇太低”(W)是一个哑变量,调节变量程序公平感“关系”(R)是一个连续变量,检验方法为:(1)将“关系”(R)标准化处理为“关系(标准化)”(ZR);(2)计算“关系(标准化)”(ZR)和“工资待遇太低”(W)的交互项(WZR);(3)做“集体行动”(CA)对“工资待遇太低”(W)、“关系(标准化)”(ZR)及其交互项(WZR)的多分类Logistic回归。回归结果显示,似然比卡方检验的P值为0.000,说明模型整体是显著的。自变量中,“工资待遇太低”(W)和“关系(标准化)”(ZR)都以p=0.001通过了似然比检验,但其交互项以p=0.651没有通过似然比检验。表6中,该交互项的系数也不显著,假设3.2中程序公平感的调节效应没有通过检验。

表6 程序公平感的调节效应

此外,表6中:(1)关系(标准化)(ZR)增加一个单位即样本和企业的关系(R)变坏一个标准差,样本选择“不确定”的概率与选择“参与”的概率之比是原来的1.221倍(p<0.1),选择“不参与”的概率与选择“参与”的概率之比是原来的0.731(p<0.05);(2)表示工资待遇太低(W=1)的样本更不倾向于选择“不确定”而非“参与”(OR=0.511,p<0.01)。前一个结果是在控制了“工资待遇太低”(W)变量的条件下,这和表5中不表示工资待遇太低(W=0)的组情况相同,故而结论相符。后一个结果则是对表5结果的补充:无论间接影响如何,当正面的工资评价用于反映分配公平感,其对人们集体行动不参与倾向的直接影响是正向的。

至此,假设3.2没有通过检验,而假设3.1部分通过了检验——毕竟我们暂时没有办法区分关系的愤怒路径和效能路径Ⅰ,但一种看起来合理的设想是,这两种路径的作用通常共存。并且无论如何,从某种意义上讲,上述对比表明对农民工的集体行动不参与倾向而言,分配公平感的作用超过了程序公平感。如前所述,对程序公平和分配公平的交互作用,Tyler和Smith(1995:595-629)曾就人们的社会运动提出,程序公平相较于分配公平更为重要,但他们未曾对此进行检验,而Blader(2007:108-126)的相关工作到目前为止依然是其孤证。考虑到该问题中国版本的特殊性,他们的这一结论是值得怀疑的,不过这在很大程度上或许是因为分析角度的不同*Blader对程序公平和分配公平的重要性在其论文中给出比较的逻辑是:程序公平对“联合资格的支持”(support for union certification)和“选举投票”(vote cast in election)两个因变量都影响显著,而与分配公平相关的资源评价只对“联合资格的支持”一个因变量影响显著。但这其实并不能得到程序公平一定比分配公平更重要的结论——谁能肯定这里另一个因变量的价值?Blader在此的结论也仅仅是:“这给出了应当关注程序公平的强劲证明。”而这的确是解读Tyler和Smith观点的角度之一。。

五、 进一步的讨论和结论

通过上述分析,笔者得出了不少尚需学界进一步讨论的结论,归纳如下:

首先,在不少时候,与企业签订合同也许无关程序公平感,反而从效能路径降低了农民工的集体行动不参与倾向。劳动合同对程序公平的促进可能只是在理论上,实际中,合同本身的不完全以及相当一部分合同的流于形式使农民工维权困难,劳动合同更有可能是作为抗争的依据改善了集体行动的成本-收益状况,使农民工们更愿意参与其中。总的来说,劳动合同对农民工权益的维护,不能根据劳动合同本身的条款以正规途径实现,反而需借助集体行动达成,表明根本性的问题还是劳动合同法及其配套的监管措施没有落地。

其次,和企业的关系与程序公平感有关,从愤怒路径影响了农民工的集体行动不参与倾向,但其效能路径的双向作用可能同时存在。就愤怒路径看,与企业关系好的人可能由于更强的程序公平感而更多地不参与集体行动;就效能路径看,与企业关系好的人可能由于更好的集体行动成本-收益相对状况而更少地不参与集体行动,但也有可能由于更坏的集体行动成本-收益相对状况而更多地不参与集体行动。此处暂抛开关系的愤怒路径和效能路径Ⅱ,重点分析其效能路径Ⅰ,结合上一结论,我们不难发现农民工的矛盾:“关系”替代“合同”成为权益维护的日常手段,如果“关系”不奏效,那么权益维护将转而以凭借“合同”的集体行动这一非日常手段实现。考虑到“关系”的互动性,我们也不难发现企业的矛盾:明明可以通过制度化的公开的“合同”的完善落实而解决的问题,却更倾向于让劳动者个人和企业自己以“关系”这种非制度化的途径来一对一私下协调。这也许依然说明劳动合同法及其配套的监管措施执行不到位,但上述企业角度的分析还表明劳动合同法及其配套的监管措施可能本来也“缺乏地气”。这些原因可以从历史和文化方面追寻,但农民工的素质和对法律法规的认识状况不能忽略,现阶段雇佣农民工企业的规模、绩效尤其制度环境下的生存状况也应考虑在内。

此外,反映分配公平感的工资评价对农民工集体行动不参与倾向的直接影响显著,并通过对关系作用的调节而同时具有显著的间接影响。其中,分配公平感显著的直接影响也许显示了我国大量农民工集体行动的经济行为本质。样本中表示工资待遇太低的比例为43.8%,考虑到我们所使用的数据只是样本对工资待遇的“额外”不满,现实中农民工对工资待遇不满的情况可能远超这一比例,这意味着许多潜在的农民工集体行动发生的可能。再从间接影响看,普遍存在的分配不公平感可能又使“关系”更从效能路径Ⅱ发挥作用,让普遍习惯于以“个人变通”解决问题的农民工们出于对成本-收益状况改变的考虑而走向集体行动。无论如何,现阶段我国农民工的集体行动基本上都是为捍卫生存底线,诸如劳资关系里个人是否在决策程序中受到尊重这样的“抽象”公平问题、劳资关系是否符合法律法规甚至法理这样的“宏大”公平问题,重要性也许都不及一个简单而尚过得去的经济结果。这和农民工的个人特征进而在劳动市场的处境有关,也和我国的民主法治进程有关。

图2 程序不公、分配不公对农民工集体行动的双路径作用和农民工的行动策略

总括而言,本文在开篇提到,对于近年频繁发生的农民工群体性事件,政府堵不如疏。所谓疏,指的是在现行的“维稳”体制外,更多依靠上述分析所涉及的各种制度的完善,引导农民工做出不参与集体行动的决策。按照我们的理解,农民工的集体行动是对“合同”这一正规途径和“关系”这一日常手段不能有效维护其权益的替代。此时,如果集体行动也不能奏效,比如因为某些不求根本解决问题的“维稳”,农民工则可能实施以再次迁移流动或返乡为形式的集体撤退,等同于“罢工”,以使企业“重新评估他们的市场价值”(汪建华,2013:206-227),而这正是现实中“民工荒”出现的一个缘由——2011年广州增城“6.11 事件”中,由个体事件引发的本地治保队员与上千外来打工者的激烈冲突被认为是“棍棒下20 年的治安积怨”,造成了务工人员心中的裂痕,一定程度上导致2012年该地的开春招工难(刘传江等,2012:87-94)。这些理论和现实中的堵不住、不能堵,表明了疏的重要,要设法让人们回到依靠正规途径维护权益中去,并且是更依靠“合同”这种制度化的解决途径而非普遍作为日常手段的“关系”。这就给劳动合同法及其配套监管措施的执行提出了要求,但又不仅如此,给企业生存创造更好的制度环境、向农民工提供文化和法制教育也是为必须。

[1] 蔡 禾、李超海、冯建华(2009).利益受损农民工的利益抗争行为研究.社会学研究,1.

[2] 陈 浩、薛 婷、乐国安(2009).工具理性、社会认同与群体愤怒——集体行动的社会心理学研究.心理科学进展,1.

[3] 梁 宏(2013).生存还是发展,利益还是权利?——新生代农民工集体行动意愿的影响因素分析.中国农村观察,1.

[4] 刘传江、赵颖智、董延芳(2012).不一致的意愿与行动:农民工群体性事件参与探悉.中国人口科学,2.

[5] 卢晖临、潘 毅(2014).当代中国第二代农民工的身份认同、情感与集体行动.社会,4.

[6] 汪建华(2013).实用主义团结——基于珠三角新工人集体行动案例的分析.社会学研究,1.

[7] 王晴锋(2010).农民工集体行动因素分析.中国农业大学学报(社会科学版),2.

[8] 徐永祥、胡 兵(2013).以“可行能力”剥夺看待农民工抗争行动——以上海为例的一项研究.复旦政治学评论,1.

[9] 翟学伟(2009).是“关系”,还是社会资本.社会,1.

[10] Becker J. C (2012).Virtual Special Issue on Theory and Research on Collective Action in the European Journal of Social Psychology.EuropeanJournalofSocialPsychology, 42(1).

[11] Berkowitz L (1972).Frustrations,Comparisons,and Other Sources of Emotion Arousal as Contributors to Social Unrest.JournalofSocialIssues, 28(1).

[12] Blader S. L (2007).What Leads Organizational Members to Collectivize? Injustice and Identification as Precursors of Union Certification.OrganizationScience, 18(1).

[13] De Weerd M & Klandermans B(1999).Group Identification and Political Protest:Farmers’ Protest in the Netherlands.EuropeanJournalofSocialPsychology, 29(8).

[14] Goodwin J,Jasper J. M,& Polletta F (2000).Return of the Repressed:The Fall and Rise of Emotions in Social Movement Theory.Mobilization:AnInternationalJournal, 5(1).

[15] Klandermans B & Van Stekelenburg J(2014).Why People Don’t Participate in Collective Action.JournalofCivilSociety, 10(4).

[16] Klandermans B(1984).Mobilization and Participation:Social Psychological Expansions of Resource Mobilization Theory.AmericanSociologicalReview, 49(5).

[17] Tyler T. R & Smith H. J (1998).Social Justice and Social Movements.In Gilbert D,Fiske S T,& Lindzey G (eds.).HandbookofSocialPsychology. New York:Mc Graw-Hill.

[18] Van Stekelenburg J & Klandermans B(2007).Individuals in Movements:A Social Psychology of Contention.In Klandermans B & Roggeband C M (eds.).TheHandbookofSocialMovementsacrossDisciplines.New York:Springer.

[19] Van Zomeren M,Postmes T,& Spears R (2008).Toward an integrative Social Identity Model of Collective Action:A Quantitative Research Synthesis of Three Socio-Psychological Perspectives.PsychologicalBulletin, 134(4).

[20] Wright S. C,Taylor D M,& Moghaddam,F M (1990).The Relationship of Perceptions and Emotions to Behavior in the Face of Collective Inequality.SocialJusticeResearch,4(3).

[21] Wright S. C (2009).The Next Generation of Collective Action Research.JournalofSocialIssues, 65(4).

■责任编辑:刘金波

A Dual Path Analysis on Peasant Workers’ Collective Action: Based on Two Types of Justice

DongYanfang&LiuChuanjiang&ZhaoXiaomeng

(Wuhan University)

Since the 1980s, in the process of China’s large-scale rural-urban population transfer that lasted more than 30 years, there are still hundreds of millions of peasant workers who have not yet fully become urban citizens. As marginalized migrants wandering between urban and rural areas, faced with right infringements in the daily life and work, when becoming more and more aware of their rights as citizens and workers, peasant workers are taking an increasing number of protests in various forms, in which the one known as “peasant workers mass incident” attracting public attentions especially, and it brings impacts to China’s social management and social stability. However, the Government’s “stability maintenance” system, while increasing the financial burden for a long period, seems to be of not much effect on solving this problem ultimately, as far as it goes. This gives rise to the necessity of the study on peasant worker’s “non-participation” in collective actions, considering that the collective action “non-participation” will directly lead to the end of the social problem. In this sense, as far as people’s collective action is concerned, the study of “non-participation” is more important than the study of “participation”. That is the reason why the paper attempts to focus on peasant workers’ “non-participation” perspective to explain their collective actions.

10.14086/j.cnki.wujss.2017.01.008

F24

A

1672-7320(2017)01-0062-13

2016-01-28

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD790044);国家社会科学基金青年项目(14CJL043)

Nevertheless, as compared with people’s participation in collective action, people’s non-participation in collective action does not receive enough attention from researchers in related fields. It is usually considered that non-participation is the other side of participation, but this is not the whole story, and, as participation, people’s non-participation in collective action is also a complex dynamic process. In order to simplify analysis, the paper set collective action into a black box. Next, based on justice theory, starting with people’s responses to grievances, the paper investigated the actions of people in the three nodes, including “inaction/action”, “individual action/collective action”, and “exit/continue”, and especially in the first two nodes, “inaction/action” and “individual action/collective action”, and then explored the relationship between people’s collective action and justice, as well as the classification of justice, that is, procedure justice and distributive justice. Finally, combined with anger path and efficacy path for collective action analysis, the paper adopted people’s conditions including sighing contract with enterprise, relationship with enterprise, and their wage evaluation, as three core factors influencing their collective action, and so put forward six related hypotheses. Hypothesis 1.1: person who signs a contract with the enterprise may be more likely not to participate in collective action (contract anger path/contract efficacy path); Hypothesis 1.2: person who signs a contract with the enterprise may be less likely not to take part in collective action (contract efficacy path); Hypothesis 2.1: person who has a good relationship with the enterprise may be more likely not to participate in collective action (relationship anger path/relationship efficacy path); Hypothesis 2.2: person who has a bad relationship with the enterprise may be more likely not to take part in collective action. (relationship efficacy path); Hypothesis 3.1: the wage evaluation, which is used to reflect people’s sense of distributive justice, regulates the relationship between people’s procedural justice perception and their non-participation in collective action; Hypothesis 3.2: people’s procedural justice perception regulates the relationship between their wage evaluation that are used to reflect their sense of distributive justice, and their non-participation in collective action.

Using 2010 Hubei migrant population dynamic monitoring data, with multivariate logistic regression and moderating effect analysis, the paper tested these six assumptions. It shows: Hypothesis 1.1 has not been confirmed; Hypothesis 1.2 is verified; Hypothesis 2.1 is verified; Hypothesis 2.2 has not been confirmed; Hypothesis 3.1 is partially verified; Hypothesis 3.2 has not been confirmed. According to these results, the paper found that: (1) In some cases, signing contract with the enterprise does not relate to peasant worker’s procedure justice perception, which on the contrary decreases their non-participation inclination in collective action through efficacy path; (2) peasant worker’s relationship with the enterprise relates to their procedure justice perception, which influences their non-participation inclination in collective action through anger path, but meanwhile its two-way impacts through efficacy path may also exist; (3) reflecting distributive justice perception, peasant worker’s wage evaluation has both a significant direct impact on their non-participation inclination in collective action, and a significant indirect impact by moderating the impact of relationship with the enterprise on their non-participation inclination in collective action.

Based on these conclusions, the paper summarized the dual influencing paths of procedure injustice and distributive injustice on peasant worker’s collective action, and so analyzed the tactics of their actions. With further discussions, especially on the lack of efficiency of China’s current “stability maintenance” system, the paper suggested more relying on the improvement of relevant systems, such as, to strengthen the implementation of Labor Contract Law and its supporting regulatory measures, to create better institutional environment for enterprises survival, and to provide peasant workers with more cultural and legal education. These will induce peasant workers to return to normal channels to protect their rights and interests, and to be more dependent on institutionalized solutions, for instance, contracts, and therefore reduce the occurrence of peasant workers mass incidents, and improve China’s social management and social stability.Key words:peasant worker; collective action; justice perception; anger path; efficacy path

■作者地址:董延芳,武汉大学人口·资源·环境经济研究中心;湖北 武汉 430072。Email:yfdong@whu.edu.cn。 刘传江,武汉大学经济发展研究中心。 赵晓梦,武汉大学经济与管理学院。