把自己交付给能看到的现实

顾文豪

1972年,因为周恩来总理的邀请,封闭的中国给意大利导演安东尼奥尼开了一扇小门,让他朝里头张望了207分钟。这207分钟的中国,笼罩在蓝、灰、黑三色之中,一片沉寂。但沉寂并不是这次张望的主题,相反它构成了那些一闪而过的人性灵光的巨大暗影:长安街上一位边打太极拳边骑自行车的老大爷,婉约如画的苏州园林,人头攒动的上海百货大楼,南京街头的素颜美人,一头被高音喇叭里的样板戏搅了酣然好梦而吓到浑身哆嗦直摇头的猪,还有那数百张被特写的人脸,天真的、紧张的、麻木的抑或害羞的。

安东尼奥尼说:“我没有坚持去寻找一个想象中的中国,而是把自己交付给能看到的现实,我觉得是做对了。”也就是说,重要的或许不是急于去批判那个前现代中国严酷的现实禁忌,而是去发现作为政治结构的抽象中国背后具体的生活经验,是在一个充满罗兰·巴特所说的“砖块”的话语体系中牢牢把握住那稍纵即逝的人性闪光,是在刻意熨平“褶皱”的生活规训中仍旧能看见那一张张普通人的脸。

“把自己交付给能看到的现实。”这是一种观察方式,更是一种文化立场——相信眼睛,不随意屈从大脑;相信现实,不迷信大人物与大事件。就像瑞典知名汉学家林西莉在她的中国日记《另一个世界——中国记忆1961~1962》中所描述的那样,让那些具有决定性意义的大事件和现象退居次席,而将一个青涩的西方青年人对中国的最初印象完整地保留下来:保留下她对这个国度最初的恐惧与厌恶,也保留下她曲折的理解与认同,以及经由文字、音乐、各种有趣的人物叠加生成的对中国的爱。

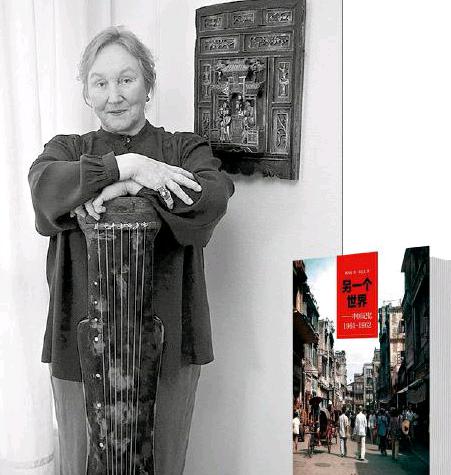

瑞典汉学家林西莉与她的著作《另一个世界——中国记忆1961~1962》

是的,对时年29岁的瑞典姑娘林西莉来说,1961年的中国完全是“另一个世界”,一个完全陌生的世界。最初跃入林西莉眼帘的正是一个乏味单调的中国:清一色的服饰,清一色的发型,没有广告,没有娱乐,随处可见各种政治标语,今天人潮如涌的故宫那时却寂静荒凉,而闻名亚洲的上海俱乐部也只剩一个孤零零的专售纪念品的小柜台,不复当年英名了。更显著的感觉则是人们的状态。到处都能听到人们对食物和日用品的期待,“总算又开始卖东西了”。此外,更多的时刻是让林西莉这样的外国人感受到自己永远被注视着,人们静静地站着,仔细看着她,但又“装作没事儿一样,或者干脆朝别处看”。对1961年的中国人来说,金头发、蓝眼睛、白皮肤的林西莉不折不扣是一个天外来客,同样,对后者来说,1961年的中国也未尝不是一个需要细细盯着看的难以理解的神奇国度。

这让我忆起罗兰·巴特1974年春对中国的造访。动身之前,他说自己“前往中国,脑子里装着成百上千个迫切,而看起来又那么自然的问题:那边的性、女性、家庭、道德怎么样?其人文科学、语言学、精神病学又如何?”但带着一大堆好奇而来的巴特,出于可想而知的原因,最终却只带回了“空无”,“什么也没有落下来”。

在《中国行日记》中,巴特记述了这种“空无”,和林西莉最初的感觉一样:零度的衣饰,整齐划一的生活方式,转瞬即逝的“性格”显露,儿童化的成人,成人化的儿童——一言以蔽之,前现代的中国是一处“权力地带”,一个没有偶遇、没有褶皱的地方,一个话语中充斥着大量“俗套”“砖块”的国度。

换句话说,很长一段时间之内,外国人眼里的中国大抵都是一个“停滞的帝国”——停滞的社会经济状态,停滞的文化,停滞的国际交流,以及停滞的普通人的生活。因此,当林西莉与前现代中国相遇,与其说这是两个世界的相遇,不如说这是两种历史时差的相遇——在不同的历史状态下,对话和理解变得如此艰难而珍贵,双方都需要以最大的努力去缩短这种差距,这种努力既是政治的,更是文化的。

而对林西莉这个北京大学外国留学生而言,恰恰是她学习的那些课程——中国文学、音乐和中国艺术——帮助她摆脱了对中国最初的不解和厌恶,最终形成了对中国的深切认同。这似乎提醒我们,在那个看似密布着无数“砖块”和“俗套”的时代,在冰封的时代表层之下,其实仍旧涌动着文化的汩汩活水。

例如1952年成立的古琴研究会。这家旨在调查、收集和重新编辑出版流落四地的古琴典籍的文化机构,坐落在北京护国寺街的一个静雅的四合院里。简朴静谧的宅院里,丝竹之声隐约可闻,溥雪斋、管平湖平日都在此研究、工作。迥异于院子外巨大的政治声浪,古琴研究会就像是一处与世隔绝的文化桃源,“没有一句时下政治状况的废话,从来不讲政治空话和口号”,而不论林西莉提出什么问题,这里的学者都能回答,“不管是诗词歌赋、瓷器、哲学、建筑学、音乐,还是养兰花的技巧”。

事实上,正是古琴研究会那些迥脱流俗、博雅温蔼的前辈学者,使此前一直处于晕眩中的林西莉感觉自己找到了真正的中国。悠然平远的古琴之音,“更像是两位亲密的朋友在交谈或者在互诉衷肠”,“丝弦醉人的颤音直入我的内心”。这个带有小花圃,贤人辈出的四合院,为林西莉打开了一扇通往中国文化的小门,成为她一生最伟大的经历之一。

我忽然明白了。书名“另一个世界”其实暗藏着“两个世界”:一个是千篇一律的乏味、无处不在的俗套共同堆砌而成的世界,这个世界无限制地浪费抑或压抑人性的资源与梦想;另一个则如同茨威格笔下的“昨日的世界”,一个因为时代的动荡多变而不断遭到吞噬的世界,一个在最恶劣的环境下仍设法护守住文化的一丝微光的世界。林西莉真正想要记录的并不是那个充斥“砖块”,毫无“褶皱”,让她在第一时间感到害怕的世界,相反,她期待在这个被权力全盘占据的空洞世界中发现“文化中国”气若游丝的珍贵履迹。

于是,我们看到每天晚上,年轻学生会在北大鲍勃·温斯尔教授的灰色小房子里聚会,聆听巴赫的音乐,分享莎士比亚、狄更斯的故事,饥饿的年代,这栋小房子里却整日举行着文学、思想与中国问题的精神飨宴;而尽管整个上海散发着一股“霉气”,却仍旧不时有人在大街上忽然用英语或法语与林西莉交谈起来;一个居停在旧时法租界洋房里的老人,“心满意足地抽着一支古巴雪茄”,桌上放着纸笔,“我每天早晨都要写一小时的字”;一个苏州小女孩欢喜地拉着林西莉在自己的笔记本上题诗留念。而中蒙边界的一个海关人员仅仅凭着不知谁落在火车上的一册《三个火枪手》,借用辞典,自学了法语,他对林西莉说:“我很少有机会听别人讲法语,能遇到你非常开心!”

“能遇到你非常开心!”多么平常的一句感喟,却揭示出多么不平常的事实:每个人都被部分限制乃至彻底剥夺了想象另一个世界的权利与可能。换言之,如果说林西莉透过白描的文字与黑白的照片记录下来的是“另一个世界”,那构成这个世界的最大特点,恰恰在于这是一个不可能有“另一个世界”的世界——它只允许有“一个世界”。这时,那些倏忽而来倏忽而去的文化人事,就像吉光片羽般无比珍罕了。

让我们回到对中国之旅失望透顶的巴特。在《中国行日记》中,他指出西方人观察中国通常有两种眼光:一种是被中国生活规训了的,所谓“来自内部的目光”,“一个劲儿地以中国的观点来谈中国”;另一种则仍然以西方人的视角看待中国。巴特认为这两种眼光都是错误的,好的目光是一种“斜视目光”——让眼睛说话,让表面说话。

卡尔维诺说,深度是隐藏的,藏在哪里?藏在表面。年轻的林西莉未必有巴特这般的观察自觉,但正是她诚恳记录下来的琐碎印象,日常流水,为我们带来一次关于“乏味”的现象学考察,一次安东尼奥尼式的对日常中国的追索与唤醒——就像米尔斯那样,透过看清时代与个人的整体联系,最终重建起“社会学的想象力”,恢复我们久已失落的心智品质。

(《另一个世界——中国记忆1961~1962》,林西莉著,中华书局)