福州右卫百户吴铭下西洋史料新证

李国宏

福州右卫百户吴铭下西洋史料新证

李国宏

《吴斌墓志铭》记载合肥人吴保驻守福州右卫及其子孙世袭百户的史实,涉及屯田、下西洋、卫所官职承袭等内容。尤其是明确提及吴铭“宣德中,选下西洋,遍历诸国”的经历,填补《卫所武职选簿》的缺失,具有重要的史料价值。结合《明宣宗实录》等其他史料的记载,证实福州卫所官军与郑和下西洋活动有着密切的关系。

吴斌 墓志铭 吴铭 下西洋

一、吴保镇守福州卫

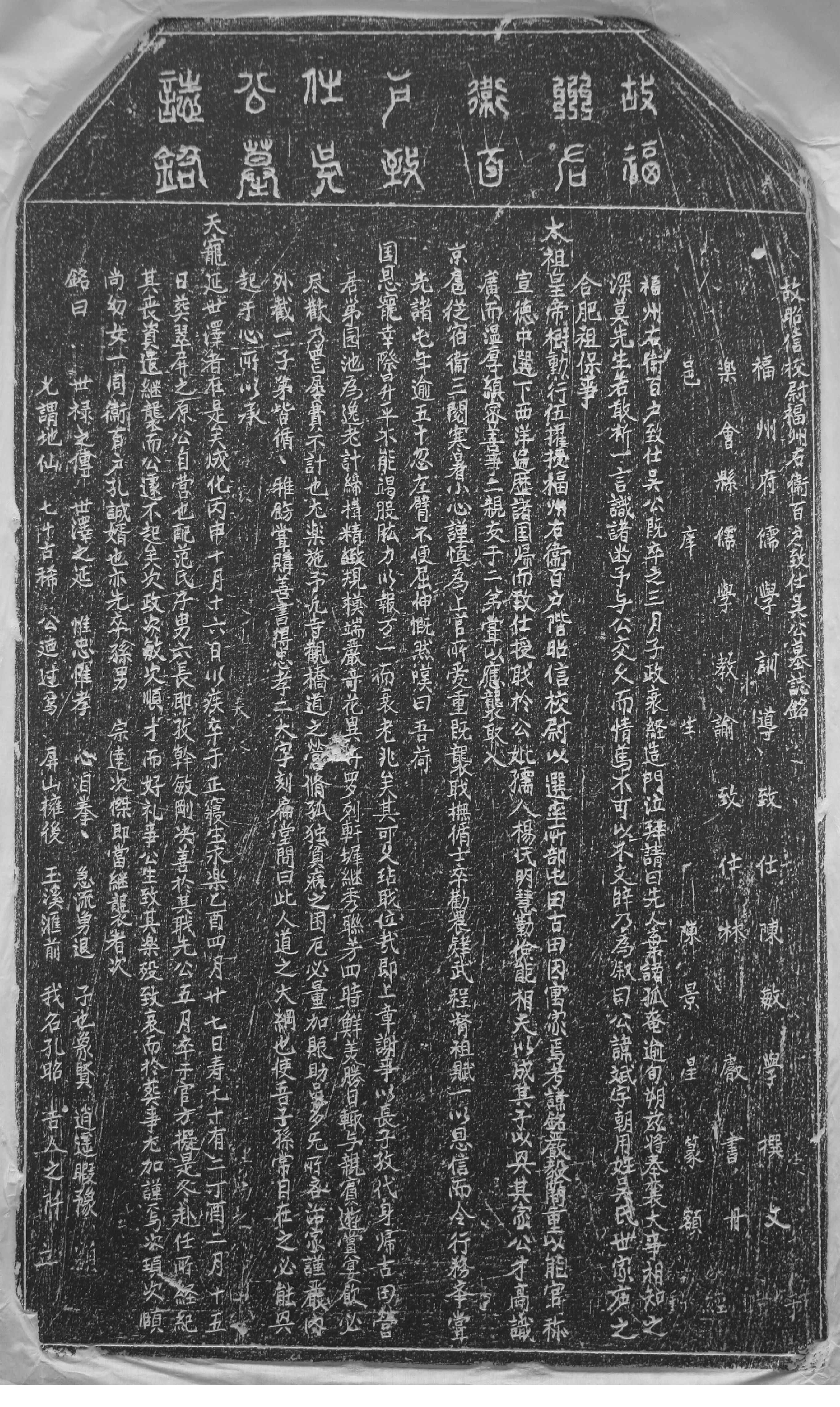

2015年,石狮市博物馆征集一方明代《故昭信校尉福州右卫百户致仕吴公墓志铭》(以下简称《吴斌墓志铭》),高61厘米,宽42厘米,圭首。撰文陈敏学,正统年间(1436—1449),任福州府儒学训导。*(明)喻政:(万历)《福州府志》卷41,《官政志》。书丹林献,字舜察,莆田上林人。其从叔父林文,宣德五年(1430)探花,任太常寺少卿兼翰林侍读学士,缙绅推为醇儒,人称上林先生。林献,正统三年(1438)岁贡。*(明)周瑛、黄仲昭:(弘治)《兴化府志》卷19,《礼纪五》。天顺年间(1457—1464),任乐会教谕。*(清)程秉慥:(康熙)《乐会县志》卷3,《官师志》。篆额陈景星,古田县庠生。通过解读《吴斌墓志铭》,发现福州右卫前所百户吴铭于宣德六年(1431)随从郑和下西洋。墓志铭所载史实与明代《卫所武职选簿》、《明宣宗实录》等史料相互佐证,表明福州卫所官军与郑和下西洋有着密切的关系。

《吴斌墓志铭》记载:“世家庐(州)之合肥,祖(吴)保事太祖皇帝,树勋行伍,擢授福州右卫百户,阶昭信校尉。”合肥人吴保从军履历,见于《卫所武职选簿》第64册《福州右卫》:

《外黄》查有:吴铭,合肥县人。有祖父吴大旺,丁酉年(1357)从军。洪武元年(1368)征,伤。父吴保,旧名保儿,代役。十六年,充小旗。二十年,升总旗。二十九年,以年深,钦授福州右卫前所百户。三十二年(即建文元年,1399),故。*中国第一历史档案馆、辽宁省档案馆编:《中国明朝档案总汇》第64册,广西师范大学出版社,2001年,第336页。

据此,吴保从军的经历就清晰了,同时明确记录吴保的任职时间(洪武二十九年1392)和职务(福州右卫前所百户)。这与《吴斌墓志铭》及《闽书》卷68《武军志》有关“吴保,合肥人,洪武中以功升任”的记载相符。

二、吴铭下西洋

福州右卫《武职选簿》关于吴铭(吴斌之父)的记载很简略:“洪武三十三年(即建文二年,1400)九月,吴铭系福州右卫前所故世袭百户吴保嫡长男。”而《吴斌墓志铭》则披露了吴铭下西洋的重要经历:

考讳铭,严毅简重,以能官称。宣德中,选下西洋,遍历诸国。归而致仕,授职于公(吴斌)。*《故昭信校尉福州右卫百户致仕吴公墓志铭》,福建省石狮市博物馆藏。

宣德五年(1430)六月,郑和第七次下西洋。据祝允明《前闻记》记载,郑和船队于宣德六年(1431)二月二十六日抵达福建长乐港,在此候风。*(明)祝允明:《前闻记》,丛书集成初编本,商务印书馆,1937年,第73页。五月,郑和、王景弘等人,“发心铸造铜钟一口”供奉于长乐南山寺三清宝殿,“永远长生供养,祈保西洋往回平安,吉祥如意者”。十月,郑和等人重修长乐南山寺天妃宫,并刊立《天妃之神灵应记》。同时,郑和又率领兴化卫、平海卫官军,买办木石,重修湄洲天妃宫。*郑鹤声、郑一钧编:《郑和下西洋资料汇编》(上),海洋出版社,2005年,第600—604页。十二月九日,郑和船队从福州五虎门出海,航行16日,抵达占城。*(明)祝允明:《前闻记》, 第73页。据此推断,吴铭应是郑和在福建候风期间,经挑选,随从下西洋。《吴斌墓志铭》的记载为郑和第七次下西洋曾在福建停留并筹办相关事务提供佐证,也填补福州右卫《武职选簿》的一段空白,具有重要的史料价值。

宣德八年(1433)四月,郑和病逝于古里,船队由王景弘等率领返航。六月十日,“望见望郎回山”,船队通过台湾海峡。*(明)祝允明:《前闻记》, 第75页。按,“望郎回山”一名见于《顺风相送》:“泉州港口玳瑁门,有望郎回山上姑嫂塔门,洋中三十托水。”*向达校注:《两种海道针经》,中外交通史籍丛刊,中华书局,2000年,第32页。据此,可确认“望郎回山”即今福建省石狮市宝盖山。有姑嫂塔耸立山巅,被往来船舶视为航标,如《八闽通志》记载:“宝盖山,在永宁里二十都。上有石塔甚宏壮,商舶自海还者,指为抵岸之期。”*(明)黄仲昭修纂:《八闽通志》(上),福建地方志丛刊,福建人民出版社,2006年,第175页。六月二十一日,下西洋船队返回太仓港。七月六日,使团回到京城。七月十一日,赏赐下西洋官军衣物及宝钞。据《明宣宗实录》卷67记载,此次西洋之行,访问忽鲁谟斯、锡兰山、古里、满剌加、柯枝、卜剌哇、木骨都束、喃渤利、苏门答剌、剌撒、溜山、阿鲁、甘巴里、阿丹、佐法儿、竹步、加异勒及旧港宣抚司。以上国家与地区,即是《吴斌墓志铭》所载的“遍历诸国”。吴铭下西洋后,“归而致仕”,将世袭百户之职传与吴斌。据福州右卫《武职选簿》记载:“宣德九年(1434)十月,吴斌系福州右卫前所世袭百户吴铭嫡长男。”*《中国明朝档案总汇》第64册,第336页。《卫所武职选簿》档案与《吴斌墓志铭》史料相符,佐证了《吴斌墓志铭》记载的真实性。

范金民教授从《卫所武职选簿》摘录180位下西洋官军的史料,其中属于福州右卫的官军共有13人,即左所总旗韩大(升试百户)、士卒李隆戍(升试百户)、总旗蔡肃(升试百户)、总旗夷得名(升试百户)、总旗林拱(升试百户);右所总旗罗垒伍(升试百户);中所总旗万将军保(升试百户)、试百户朱俊(升实授百户);前所副千户王忠(升正千户)、士卒陈真生(升试百户);后所士卒李进保(升试百户)、总旗蒲妈奴(升试百户);中左所士卒郑受保(升试百户)。从《卫所武职选簿》功次记录来看,以上诸人均为永乐年间“下西洋”立功,升授现职。*范金民:《<卫所武职选簿>所反映的郑和下西洋史事》,载《明史研究》第13期,2009年,第64—66页。

经核对《卫所武职选簿》第64册《福州右卫》原档,发现其中有一人被遗漏。此人是福州右卫左所总旗武进人刘荣(旧名刘官保)。据福州右卫《武职选簿》记载:

第二世伯祖刘官保代(役),永乐五年(1407),升总旗。七年(1409),西洋升职。

二辈刘宣,《旧选簿》查有:永乐二十年(1422)二月,刘宣系福州右卫左所故百户刘荣旧名官保亲弟。*《中国明朝档案总汇》第64册,第352页。

如果,加上此次发现的《吴斌墓志铭》所披露的“吴铭下西洋”。那么,福州右卫下西洋官军可考人数就增至15人。从范金民教授摘录的180位下西洋官军史料来看,绝大部分是在永乐年间下西洋,立功受奖。有关宣德年间郑和第七次下西洋的史料,在《卫所武职选簿》中比较少见。所以,《吴斌墓志铭》记载的吴铭“宣德中,选下西洋,遍历诸国”的资料就显得特别有意义。

明初,福州设置福州左卫、福州右卫、福州中卫三个卫。可惜,现仅存福州右卫《武职选簿》,福州中卫《武职选簿》散佚。幸好万历《福州府志》和《闽书》保留福州中卫下西洋官军的史料。据此得知,永乐年间,福州中卫下西洋官军有百户刘贵(升指挥佥事)、沈斗保(升左所试百户)、百户董智(升右所副千户)、屠俊(升右所百户)、镇抚庄辉(升右所副千户)、瞿斌(升中所百户)、姚政(升中所百户)、张剪住(升中所试百户)、罗福生(升中所试百户)、百户邓惠(升前所副千户)、百户孙起(升前所副千户)、谢拴住(升前所试百户)、严观(升前所试百户)、王通保(升后所试百户)、赵智(升后所试百户)、胡贵(升后所试百户)、陈连生(升后所试百户)。*(明)何乔远:《闽书》卷68,“武军志”,福建人民出版社,1994年,第1988—1993页。

可是,万历《福州府志》和《闽书》都没有记录福州左卫官军下西洋的史料。此次发现一则福州左卫左所副千户赵清出使苏禄等国的资料,为探讨福州左卫官军下西洋提供难得的线索。据《闽书》记载,赵清,安东县人,洪武末年,调任福州左卫左所百户,以功升副千户。传至赵銮,嘉靖中,以平倭功,升任正千户。*(明)何乔远:《闽书》卷68,“武军志”,第1974页。赵清出使苏禄等国的史料见于《明宣宗实录》卷32:

宣德二年(1427)十月壬戌,赐奉使苏禄等国回还福州左等卫千户赵清等及朝鲜使臣安寿山、金乙贤等四十一人钞、彩币、表里、绵布有差。*《明宣宗实录》卷32,“中研院”史语所影印本,1968年,第818页。

明初福州左卫、右卫、中卫官军不仅护卫郑和下西洋,屡立功勋。并且,福州卫所官军也曾担当出使外国的重任。明代黄景昉《国史唯疑》记载:“太监郑和使诸夷,舟自福州五虎门发,历数万里,所至二十余国。有不共命者,俘其王归。张骞、谷吉之能,殆兼之矣。闽呼(郑)和三宝大人,不敢名。今三山(福州)故家间蓄异器,或发自地下伏藏,侈曰:此三宝大人物。遗烈可知。”*(明)黄景昉:《国史唯疑》卷2,上海古籍出版社,2002年,第45页。可见,郑和下西洋对于福建的影响是深远的,而且是全方位的。

三、吴斌定居古田

吴斌,字朝用,生于永乐三年(1405)四月,因其祖父吴保任福州右卫前所百户,“以选率所部屯田古田,因寓家焉”。*《故昭信校尉福州右卫百户致仕吴公墓志铭》。其父吴铭宣德间下西洋,“归而致仕”,吴斌于宣德九年(1434)十月承袭百户之职。据《吴斌墓志铭》记载:

公才高识广而温厚缜密,善事二亲,友于二弟。曾以应袭,取入京师。扈从宿卫,三阅寒暑,小心谨慎,为上官所爱重。既袭职,抚循士卒,劝农肄武,程督租赋,一以恩信而令行务举。*《故昭信校尉福州右卫百户致仕吴公墓志铭》。

景泰六年(1455),吴斌手臂伤痛,自认难以履职,遂将世袭百户之职传与长子吴孜。《吴斌墓志铭》记载:“年逾五十,忽左臂不便屈伸,慨然叹曰:吾荷国恩,宠幸际升乎,不能竭股肱力以报万一,而衰老兆矣,其可久玷职位哉?即上章谢事,以长子孜代。”*《故昭信校尉福州右卫百户致仕吴公墓志铭》。据福州右卫《武职选簿》记载:“《旧选簿》查有:景泰六年(1455)十二月,吴孜,年二十七岁,合肥县人,系福州右卫前所世袭百户吴斌嫡长男。”*《中国明朝档案总汇》第64册,第336页。《卫所武职选簿》档案与《吴斌墓志铭》的记录相互印证,再一次证实《吴斌墓志铭》的可靠性。

吴斌“治家谨严”,曾取“忠孝”两字刻匾悬挂于厅堂。离任后,定居古田,优游林下,乐善好施。《吴斌墓志铭》记载:

身归古田,营居第园池,为逸老计。缔构精致,规模端严。奇花异卉,罗列轩墀。继秀续芳,四时鲜美。胜日辄与亲宾游赏,宴饮必尽欢乃罢,屡费不计也。尤乐施予,凡寺观桥道之营修,孤独贫病之困厄,必量加赈助,虽多无所吝。*《故昭信校尉福州右卫百户致仕吴公墓志铭》。

吴孜,“干敏刚决,善于其职”。成化十二年(1476)五月,卒于任所。同年十月十六日,吴斌卒于古田,享年72岁。吴斌次子吴政,“才而好礼,事公生致其乐,殁致哀,而于葬事尤加谨焉”。成化十三(1477)年二月,吴政将父兄灵柩安葬于古田翠屏山。*《故昭信校尉福州右卫百户致仕吴公墓志铭》。

诚如范金民教授所说:“在有关郑和下西洋的文献中几乎湮没无闻的广大官军,至少有180余人的名字有赖《卫所武职选簿》这一原始档案保留下来,其行迹得以与郑和远航事业一起彪炳于世。”*范金民:《<卫所武职选簿>所反映的郑和下西洋史事》,第57页。《吴斌墓志铭》深埋翠屏山下长达500余年,也将一段“吴铭下西洋”的历史掩藏在尘土中。如今,当我们的手指轻轻地触摸那段文字时,油然而生一种莫名的欣喜与敬重感。

作者李国宏:石狮市博物馆馆长、副研究馆员(石狮:362700)

The epitaph of Wu Bin (WuBinMuzhiming)records about Wu Bao, a native of Hefei and a youwei (a military title) in Fuzhou and also about his descendants. It provides information about soldiers opening up land, about voyages to the South Seas (xia xiyang), and about military title inheritance, etc. It mentions that Wu Ming going to the South Seas during Emperor Xuande’s reign, travelling to many foreign countries.His experience of travels allowed him to fill in the gaps inWeisuoWuzhiXuanbu, providing significant historical materials.TheEpitaphofWuBin, together with other historical records likeMingXuanzongShilu, show that military officers in Fuzhou were involved in Zheng He’s voyages.

Wu Bin; Epitaph; Wu Ming; Westward Voyages

《故昭信校尉福州右卫百户致仕吴公墓志铭》拓片 (姜玉荣制作)