川西和川东北地区差异构造演化及其对陆相层系天然气成藏的影响

于冬冬, 汤良杰, 余一欣, 陈 茜

(1.中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室, 北京 102249;2.中国石油大学(北京)盆地与油藏研究中心, 北京 102249)

川西和川东北地区差异构造演化及其对陆相层系天然气成藏的影响

于冬冬1,2, 汤良杰1,2, 余一欣1,2, 陈 茜1,2

(1.中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室, 北京 102249;2.中国石油大学(北京)盆地与油藏研究中心, 北京 102249)

川西和川东北地区处于扬子地台西北缘,均具有褶皱冲断带-前陆盆地的二元结构,其构造特征具一定相似性。根据地震资料解释和典型气藏解剖,再结合前人研究成果,分析了川西和川东北地区构造演化差异性及其对各自成藏特征的影响,结果表明:川西地区主要受龙门山造山带影响,从印支期中晚期开始发育前陆盆地,之后主要受燕山中晚期和喜马拉雅期构造运动的影响;而川东北地区从燕山早期开始发育前陆盆地,之后在燕山中期和晚期受大巴山、米仓山和雪峰山联合作用影响,最后大巴山造山带在喜马拉雅期的强烈活动使其最终定型。上述差异构造演化对川西和川东北地区陆相层系的成藏特征的影响主要表现在4个方面:烃源岩的发育、输导体系的形成、气藏的保存和天然气成藏过程。川西地区主要发育须家河组烃源岩,形成了以NE向和SN向断裂及其伴生裂缝为主的输导体系,多期构造运动形成的大型通天断裂影响了山前断褶带气藏的保存,成藏经历了印支晚期、燕山中期、晚期和喜马拉雅期4个关键时刻。川东北地区发育须家河组和下侏罗统两套烃源岩,输导体系以NW向断裂为主,隆升剥蚀和大型断裂造成了山前断褶带较差的保存条件,成藏经历了燕山中期、燕山晚期和喜马拉雅期三个关键时刻。

前陆盆地;差异构造演化;控藏作用;陆相层系;川西;川东北

0 引 言

四川盆地具有丰富的天然气资源,包括海相层系和陆相层系两个勘探领域。川西地区陆相层系勘探较早,自20世纪70年代至今已发现了新场、大邑、平落坝、中坝、马井等多个大中型气田,而近年来在川东北的元坝、通南巴和宣汉—达县地区陆相层系的勘探也取得重大突破,获得高产工业气流[1-5]。自晋宁运动基底固结形成以后,四川盆地经历了海相碳酸盐岩台地沉积与陆相碎屑岩沉积两个发展阶段,具有典型叠合盆地的特点[6-7]。多期构造运动对烃源岩的发育、圈闭和输导体系的形成以及保存条件都有重要影响[8]。晚三叠世以来,四川盆地进入陆相碎屑岩沉积和构造演化阶段,川西和川东北地区受周缘造山带活动的影响,都发育了典型的褶皱冲断带-前陆盆地二元结构,其构造变形特征具有一定的相似性[9-15],但是近年来的勘探工作表明二者陆相层系成藏特征具有较大的差异性。本文在前人研究的基础上,对川西和川东北地区构造演化史进行分析,再结合典型气藏的解剖,分析川西和川东北地区构造演化特征的差异性及其对各自天然气成藏的影响。

1 地质背景

四川盆地是上扬子准地台内的一个菱形构造-沉积盆地,整体呈NE向。盆地四周被造山带所围绕,盆地西部为龙门山造山带,北部为米仓山—大巴山造山带,东部为雪峰山造山带,南部与右江褶皱带相接。盆内及邻区发育多条NE向和NW向交叉的区域性大断裂,这些断裂控制了盆地内断褶构造的发展[6]。按照现今盆内构造特征,将四川盆地分为5个次级构造单元,即川西前陆盆地区、川东北前陆盆地区、川中隆起区、川西南平缓构造区和川东高陡褶皱区(图1)。

图1 四川盆地构造分区及研究区位置图Fig.1 Map showing structural division and the location of the study area in Sichuan Basin

川西前陆盆地区位于四川盆地西部,与西侧的龙门山造山带、东部的龙泉山前缘隆起,构成典型的前陆盆地系统,总体呈NE向延伸。大型断裂带、构造转换带和滑脱层的存在使该区呈现典型的分带、分段、分层差异变形特征[10-13]。从东西向上看可分为龙门山前断褶带和前陆坳陷带,龙门山前断褶带构造运动活跃,断裂和褶皱十分发育,以薄皮逆冲构造为主;前陆坳陷带地层较平缓,只见小型断裂和褶皱,上三叠统至白垩系地层发育,是一个典型的中新生代盆地。

川东北前陆盆地区位于秦岭南侧,四川盆地东北缘,与大巴山和米仓山褶皱冲断带构成前陆盆地系统,呈NW向延伸,整体构造面貌以向盆地凸出的弧形构造为主。与川西类似,同样具有显著的分带性和分层性,在平面上包括山前断褶带和前陆坳陷带,山前断褶带构造变形强烈,以推覆构造为主,古生界至侏罗系均有出露;前陆坳陷带内变形相对较弱,发育小型断裂和褶皱,地表出露侏罗系—白垩系地层。

2 构造演化特征

四川盆地构造演化主要受周缘造山带差异隆升活动的影响,龙门山、大巴山、米仓山和雪峰山造山带交替向盆内逆冲推覆,影响了沉降中心和沉积中心的迁移,同时产生了不同方向的构造应力,并相互叠加改造,形成了复杂的构造形迹。针对川西和川东北地区而言,自中生代以来经历了印支期、燕山期和喜马拉雅期等多期构造事件[16-20](图2)。

2.1 印支期

四川盆地印支期构造运动可分为早、中、晚三期。印支早期构造运动发生于中三叠世末期,龙门山开始缓慢抬升,四川盆地由海相盆地向陆相盆地逐渐转变,扬子台地西缘发育大陆边缘盆地。此时,川西地区中三叠统雷口坡组遭受不同程度的剥蚀,在中三叠统与上三叠统须家河组之间形成了角度-平行不整合。

印支中期构造运动又名为“安县运动”[21],主要发生在上三叠统须三段沉积末期和须四段沉积初期。龙门山造山带向盆内逆冲推覆,四川盆地海相沉积全面结束,川西地区进入前陆盆地演化阶段。该期构造运动对川西中北部影响较大,发育逆冲推覆构造,形成了龙门山冲断带的雏形。在地震剖面上,须三段遭受了较明显的剥蚀作用,与上覆须四段呈不整合接触。川西前陆盆地以滨浅湖沉积为主,部分地区发育河口沙坝和水下分流河道,龙门山的全面崛起为其沉积提供了丰富物源。

图2 川西和川东北地区晚三叠世以来主要构造事件图Fig.2 The main tectonic events in the western and northeastern Sichuan Basin since Late Triassic

印支晚期构造运动发生在上三叠统须家河组沉积末期,须家河组顶部遭受了强烈的剥蚀作用,缺失须六段,须五段只在川西中南部发育,以滨湖相沉积为主。在地震剖面上表现为侏罗系削截下伏须家河组,两者呈明显的角度不整合接触关系(图3)。受该期运动的影响,川西地区形成了大量NE向断裂,例如关口断裂和彭县断裂等。此时,北侧受秦岭造山带向盆内俯冲的影响,米仓山和北大巴山开始隆升,沉积中心也逐渐向川东北地区迁移。

图3 Jiang-S-2(1)测线显示侏罗系与须五段之间的角度不整合接触关系Fig.3 Angle unconformity between Jurassic and the fifth member of the Xujiahe Formation showing in seismic line of Jiang-S-2(1)

2.2 燕山期

进入燕山期后(早、中侏罗世),龙门山造山带构造活动趋于平静,川西前陆盆地以河流-三角洲相沉积为主,局部发育滨浅湖相。大巴山和米仓山造山带强烈活动,向盆内逆冲推覆,使山前地区发生强烈的挠曲变形,川东北地区开始发育前陆盆地,沉降中心已迁移至此,并以滨湖、浅湖和半深湖相为主。

燕山运动中期,大巴山造山带和雪峰山造山带都处于活跃时期,前者形成的NE—SW向应力与后者形成的NW—SE向应力相互叠加,使川东北地区发生强烈变形,形成了“收敛双弧”构造。大巴山造山带为川东北前陆盆地提供了丰富的物源,沉积了巨厚的中下侏罗统地层。此后,大巴山造山带活动平稳,川东北地区处于相对稳定期,而龙门山造山带再次活动,川西地区隆升,蓬莱镇组遭受不同程度的剥蚀,沉积中心已迁移至川西前陆盆地。

燕山运动晚期,整个四川盆地受到不同程度的剥蚀。早白垩世,盆地西缘的龙门山继续活动,川西地区下白垩统遭受剥蚀,并且形成了SN向断裂系统。晚白垩世,盆地北缘的大巴山、米仓山也相继发生逆冲推覆作用,形成了大量的断裂(图4(a)),川东北地区上白垩统严重缺失,反映川东北地区在该时期发生了大规模的构造运动,而龙门山中南段活动强烈,北段相对稳定(图4(b)),沉降和沉积中心分布在龙门山和米仓山山前地区。

图4 川东北地区NE向和SE向地震剖面解释Fig.4 Interpretation of NE and SE seismic profiles in the northeastern Sichuan Basin

2.3 喜马拉雅期

喜马拉雅期,龙门山造山带和大巴山造山带再次活动,强烈隆升,向盆地内不断推覆,断裂继续发育,川西地区遭受最为强烈的一次剥蚀,新生界和下伏白垩系被大量地剥蚀,剥蚀厚度可达2 000~4 000 m,地表出露侏罗系、白垩系和新生界。川东北地区以大巴山造山带推覆产生的NE—SW向应力场为主,米仓山和雪峰山活动相对减弱,形成了大量的NW向构造,并对燕山期形成的NE向构造叠加改造,同时其远程效应对川西地区也有影响,形成了NW向小型断裂系统。该期构造运动使川东北古近系地层剥蚀殆尽,地表出露白垩系。之后,整个四川盆地强烈抬升,前陆盆地衰亡,进入以抬升剥蚀为主的构造演化阶段。最终,四川盆地形成了现今的构造格局。

3 天然气成藏特征

四川盆地陆相气田主要分布在川西、川东北和川中地区。在川西地区发现了中坝、平落坝、新场、马井、洛带、大邑等气田,川东北陆相层系气田主要集中在前陆坳陷中的元坝、通南巴和宣汉—达县地区[1-5],米仓山山前断褶带的南江地区也有油气显示。

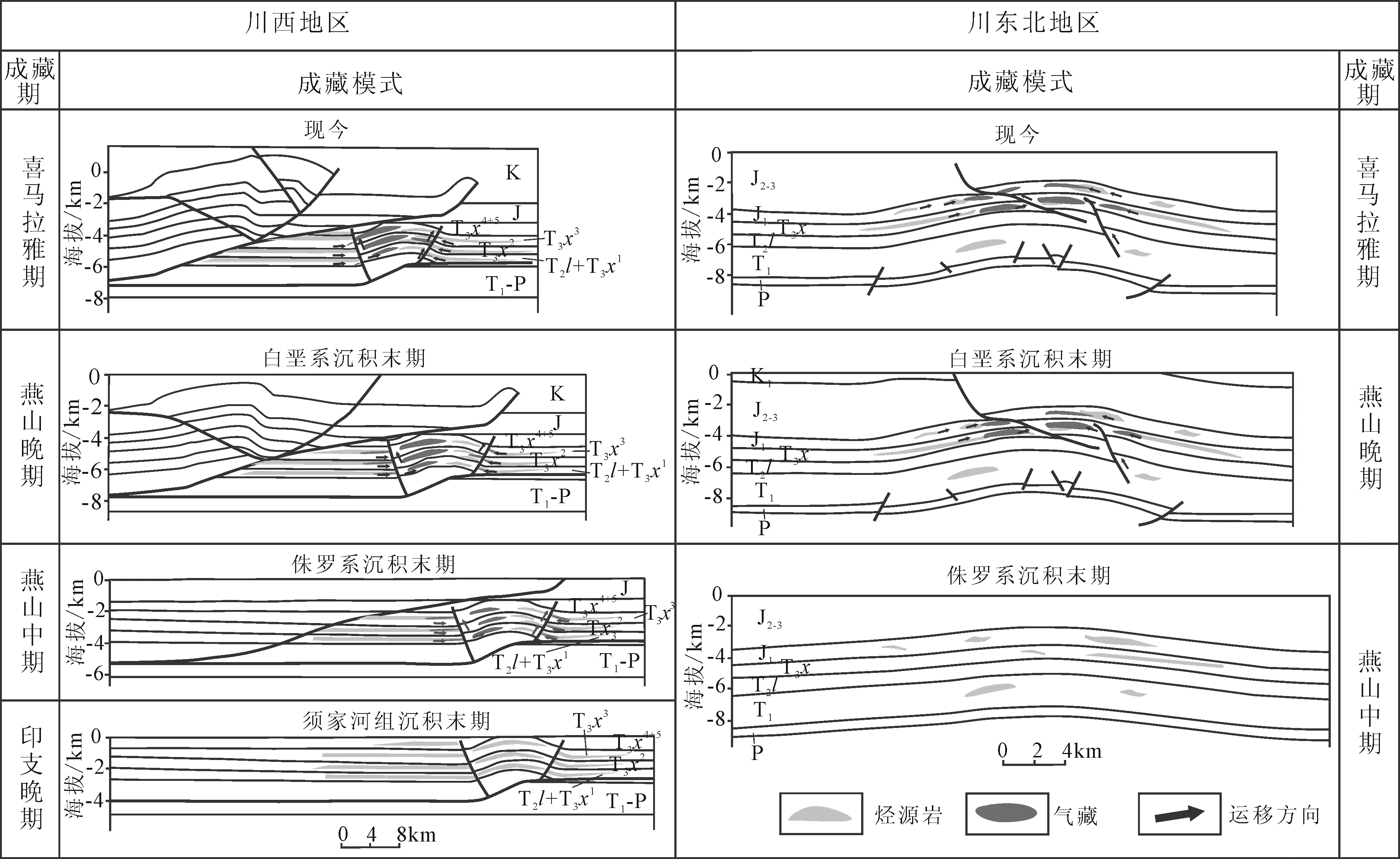

通过对川西和川东北地区陆相气田成藏特征进行统计,发现二者具有较大差异性[5,22-31](表1)。首先表现在含气层系方面。川西地区主要产气层位有:上三叠统须二段和须四段,侏罗系沙溪庙组、遂宁组和蓬莱镇组,须家河组气藏和侏罗系气藏气源主要为须家河组。川东北地区产气层位主要有:上三叠统须二段和须四段,侏罗系自流井组大安寨段、千佛崖组和沙溪庙组,川东北须家河组气藏的天然气主要来源于须家河组烃源岩,有少部分下伏海相烃源岩的贡献,侏罗系气藏天然气主要来自自流井组和千佛崖组烃源岩。其次,从盖层的分布来看,除须三段和须五段作为川西和川东北须家河组气藏的主力盖层外,川西地区侏罗系气藏的主要盖层为上白垩统灌口组,而川东北侏罗系气藏的盖层为千佛崖组和遂宁组。再次,输导体系也具有差异性。川西地区输导体系主要为NE向和SN向断裂及伴生裂缝,而且不整合面也起到了输导作用。川东北地区的NW向断裂构成了其输导体系的主体。最后,成藏关键时期也不尽相同。川西地区成藏主要经历了印支晚期、燕山中期和晚期及喜马拉雅期4个关键时刻,而川东北地区稍晚,以燕山中期、晚期和喜马拉雅期为主。

4 典型气田解剖

为了进一步分析川西和川东北地区天然气成藏特征的差异性,分别选取孝泉—新场气田和通南巴气田进行详细解剖(气田位置见图1)。

4.1 孝泉—新场气田

孝泉—新场—丰谷构造带位于川西前陆盆地中段,该构造带走向为NEE向,整体表现为西高东低的形态,西南端与龙门山冲断带的金马—鸭子河构造带相交,中部与合兴场—石泉场近南北向构造带发生交错、复合,形成较复杂的构造形态。通过平衡剖面恢复,发现孝泉—新场—丰谷构造带在印支中期(安县运动)开始具有古隆起雏形,并在印支晚期得到加强,主体构造形成于燕山运动中期,喜马拉雅期发生全面隆升改造,并最终定型。

表1 川西和川东北地区陆相气田成藏特征对比表

Table 1 The hydrocarbon accumulation characteristics of the continental gas fields in the western and northeastern Sichuan Basin

地区名称烃源岩储层盖层输导体系成藏关键时刻川西 中坝T3m/T3xtT3x2T3x3NE向断裂印支晚期、燕山中期、喜山期大邑T3m/T3xt、T3x3、T3x5T3x2、T3x4T3x3、T3x5NE向断裂及伴生裂缝印支晚期、燕山中晚期、喜山期孝泉—新场T3x3、T3x4、T3x5、J1zT3x2、T3x4、J2s、J3s、J3pT3x3、T3x5、J3s、K2gSN向、NE向和EW向断裂断层及伴生裂缝,不整合面印支晚期、燕山中晚期、喜山期马井T3x4、T3x5J2s、J3pK2gNE向断裂燕山中晚期、喜山期新都—洛带T3x5J3s、J3pK2gNE向断裂及伴生裂缝燕山晚期、喜山期川东北元坝T3m/T3xt、T3x3、T3x5、J1z、J2qT3x2、T3x4、J1z、J2qT3x3、T3x5、J2q裂缝燕山早期、燕山晚期、喜山期通南巴T3x3、T3x5、J1z、J2qT3x2、T3x4、J1zT3x3、T3x5、J2qNW向断裂及伴生裂缝燕山中期、燕山晚期、喜山期宣汉-达县T3m/T3xt、T3x3、T3x5、J1z、J2qT3x2、T3x4、J2sT3x3、T3x5NW向断裂燕山中期、燕山晚期、喜山期南江T3x3、T3x5、J2qT3x2、T3x4、J2sT3x3、T3x5、J3sEW向断裂燕山早期、燕山晚期、喜山期

孝泉—新场气田目前已发现的气藏有须二段、须四段、上沙溪庙组和蓬莱镇组,其中须家河组气藏为自生自储型,成藏经历三个关键时刻:第一个关键时刻为印支晚期(须家河组沉积末期),烃源岩开始生烃;第二个为燕山中期(侏罗纪末期),须家河组烃源岩进入排烃高峰,为主要的成藏期[5,21,24];第三个为喜马拉雅期,对先前形成的气藏进行调整改造。侏罗系气藏天然气来源于下伏须五段,为下生上储型,其成藏经历了两个关键时刻:第一个为燕山晚期,须五段烃源岩开始大规模生排烃;第二个关键阶段为喜马拉雅期,对气藏调整改造(图5)。

4.2 通南巴气田

通南巴地区主体构造为NE向的通南巴背斜,位于米仓山—大巴山前陆坳陷区,核部出露中侏罗统沙溪庙组,翼部为下白垩统剑门关组,发育NE向和NW向两组断裂。通南巴背斜在印支期开始形成,构造幅度较低,在燕山运动中晚期,背斜基本定型,同时产生了大量裂缝,喜马拉雅期构造幅度进一步加大,发育NW向断裂,使背斜最终定型。

图5 孝泉—新场气田成藏事件图[5]Fig.5 Hydrocarbon accumulation event of Xiaoquan-Xinchang gas field[5]

通南巴地区在须二段、须四段、大安寨段、千佛崖组和下沙溪庙组获得工业气流或油气显示。须家河组气藏天然气主要来源于须一段和须三段,局部地区有海相烃源岩贡献,侏罗系气藏气源主要为下侏罗统自流井组,为自生自储型。须家河组气藏和侏罗系气藏成藏过程大致都经历了三个关键时期[27-28,30]:第一个时期为燕山运动中期,须家河组进入生烃高峰;第二个为燕山运动晚期,天然气沿裂缝向高部位运移成藏;第三个为喜马拉雅期,该期形成的NW向断裂成为天然气运移的主要通道,气藏被调整改造(图6)。

图6 通南巴气田成藏事件Fig.6 Hydrocarbon accumulation event of Tongnanba gas field

5 差异构造演化与天然气成藏

通过对川西和川东北地区构造演化和成藏特征进行分析,认为川西和川东北地区的构造演化差异性对天然气成藏的影响主要体现在以下几个方面。

5.1 对烃源岩发育的影响

前陆盆地中碎屑沉积物主要来自造山期相邻造山带的隆升和剥蚀[32]。前陆盆地的沉积演化控制了盆地的埋藏史和热演化史。印支期,龙门山隆升强烈,川西地区沉积了巨厚的须家河组,厚度为1 000~4 000 m,川东北地区恰好相反,须家河组厚度只有400~900 m(图7(a)—(c));燕山期,大巴山和龙门山交替活动,川西地区侏罗系厚度为2 000 m左右,而川东北地区侏罗系厚度高达3 000~5 000 m(图7(d)—(f))。巨大的沉积厚度和埋深,为烃源岩的发育奠定了基础。

图7 四川盆地晚三叠世至中侏罗世时期岩相古地理图①Fig.7 Lithofacies paleogeographic maps of Sichuan Basin from Late Triassic to Middle Jurassic periods*杨克明, 朱宏权,李书兵,等.四川盆地碎屑岩层系大中型油气田形成规律与勘探方向研究成果附图册.成都:中国石油化工股份有限公司西南油气田分公司, 2010.(a)须家河组三段岩相古地理;(b) 须家河组四段岩相古地理;(c) 须家河组五段岩相古地理;(d) 珍珠冲—东岳庙段岩相古地理;(e) 马鞍山—大安寨段岩相古地理;(f) 千佛崖组—沙溪庙组岩相古地理

另一方面,龙门山、大巴山、米仓山和雪峰山的交替造山运动控制了川西和川东北前陆盆地的演化过程,各演化阶段具有不同的沉积学响应[33]。勘探实践证明,湖泊沉积有利于陆相烃源岩发育,而且在滨浅湖环境中更适合形成天然气和煤。从图7可以看出,川西地区须家河组和川东北地区侏罗系都以滨浅湖和半深湖沉积为主,是各自成藏的主力烃源岩。

5.2 对输导体系形成的影响

四川盆地储层普遍致密化,在这种致密储层中,油气运移以垂向为主,侧向为辅。四川盆地在多期构造运动中形成了多个区域和局部不整合面以及多期断裂和伴生裂缝,它们构成了油气运移的主要通道。在川西地区,安县运动使须三段和须四段之间形成了一个局部不整合,为后期油气运移提供了优势通道。印支期形成的NE向断裂、燕山期形成的SN向断裂和喜马拉雅期重新开启的断裂及伴生裂缝也是天然气运移的主要通道。川东北地区燕山运动中晚期形成的区域裂缝改造了储集空间,并且成为天然气向高部位运移的有效通道,而喜马拉雅期受大巴山推覆形成的NW向断裂是主要油源断裂。

5.3 对气藏保存条件的影响

四川盆地经历了多期构造变形,对盖层的封盖条件产生了重要影响,一方面大型断裂发生多期活动,容易形成大规模通天断裂,导致油气的散失;另一方面多期构造隆升造成的剥蚀作用,使盖层的完整性遭到破坏[34]。川西和川东北地区的不同构造带上气藏的保存条件有较大差异(表2)。在川西地区,龙门山前断褶带发育大量逆冲断层,多数断至地表,形成通天断裂,对侏罗系成藏造成破坏,如大邑气田。从地层剥蚀程度来看,只对局部地区气藏的保存有影响,印支晚期运动使川西北部地区的须四段和须五段地层几乎被剥蚀殆尽,严重的地层剥蚀影响了盖层的区域分布,如中坝气田须五段泥页岩就被剥蚀殆尽,只在须家河组下部发育一个生储盖组合。前陆坳陷带内地层发育较完整,小型断裂只在部分地区对侏罗系气藏有破坏,整体保存条件良好;在川东北地区山前断褶带,以推覆构造为主,断裂多断至地表,保存条件较差,而且地层被严重剥蚀,出露侏罗系、须家河组和古生界地层。在前陆坳陷带内变形程度较弱,一些小型断层只发育在须家河组和侏罗系地层内,并未对气藏造成破坏。燕山晚期运动使白垩系地层大量剥蚀,地表出露侏罗系蓬莱镇组和下白垩统,但未对侏罗系气藏造成破坏。

表2 川西和川东北地区不同构造带保存条件对比

Table 2 Preservation conditions of different structural zones in the western and northeastern Sichuan Basin

地区变形强度剥蚀程度保存条件评价川西 山前断褶带强烈较强一般前陆坳陷带较弱较弱良好川东北山前断褶皱强烈强 较差前陆坳陷带较弱较弱良好

5.4 对天然气成藏过程的影响

前人研究认为,海相盆地中油气具有多期成藏的特点[35],同样四川陆相盆地也具有此特点。多期构造运动对天然气成藏过程有明显的影响作用,其中关键构造变革期与天然气成藏关键时刻相对应。

从上述构造演化史可以看出,川西地区经历了印支晚期、燕山中晚期和喜马拉雅期多期构造运动,这与气藏的成藏关键时刻正好匹配,在印支晚期须家河组烃源岩开始生烃,燕山中晚期须家河组烃源岩都进入大规模生排烃阶段,这一阶段也是储层、盖层和圈闭的形成时期,最后喜马拉雅运动使先前形成的气藏调整改造。川东北地区的关键构造变革期为燕山中期、晚期和喜马拉雅期,同样也控制了天然气成藏的关键时刻(图8)。

图8 川西和川东北地区成藏模式图Fig.8 Hydrocarbon accumulation model in the western and northeastern Sichuan Basin

6 结 论

(1)受控于周缘造山带的交替运动,川西和川东北地区的构造演化具有差异性。川西地区主要受龙门山造山带影响,在印支中晚期率先发育前陆盆地,之后经历燕山早中期平稳期,最后受燕山晚期和喜马拉雅期强烈构造运动影响;川东北地区在燕山早期开始发育前陆盆地,之后在燕山中期和晚期受大巴山、米仓山和雪峰山联合作用影响,最后在喜马拉雅期大巴山造山带活动强烈,使其最终定型。

(2)差异构造演化造成了川西和川东北地区成藏特征的差异性,主要表现在影响了烃源岩的发育、输导体系的形成、气藏的保存和天然气成藏过程4个方面。川西地区主要发育须家河组一套烃源岩,印支期形成的不整合面和NE向断裂、燕山期形成的SN向断裂和喜马拉雅期再生断裂及其伴生裂缝构成了输导体系的主体,多期构造运动形成的大型通天断裂影响了山前断褶带气藏的保存条件,成藏经历了印支晚期、燕山中期和晚期及喜马拉雅期4个成藏关键时刻;川东北地区发育须家河组和下侏罗统两套烃源岩,输导体系以喜马拉雅期形成的NW向断裂为主,隆升剥蚀和大型断裂造成了山前断褶带较差的保存条件,成藏经历了燕山中期、燕山晚期和喜马拉雅期三个关键时刻。

[1] 郑和荣, 尹伟, 胡宗全, 等. 中国中西部碎屑岩领域油气富集主控因素与勘探方向[J]. 石油与天然气地质, 2010, 31(6): 753-762.

[2] 马永生, 蔡勋育, 赵培荣, 等. 四川盆地大中型天然气田分布特征与勘探方向[J]. 石油学报, 2010, 31(3): 347-354.

[3] 刘树根, 邓宾, 李智武, 等. 盆山结构与油气分布——以四川盆地为例[J]. 岩石学报, 2011, 27(3): 621-635.

[4] 金文正, 万桂梅, 崔泽宏, 等. 四川盆地陆相碎屑岩层系油气成藏模式[J]. 西南石油大学学报(自然科学版), 2012, 34(5): 49- 58.

[5] 杨克明, 朱宏权, 叶军, 等. 川西致密砂岩气藏地质特征[M]. 北京: 科学出版社, 2012:1-50.

[6] 童崇光. 四川盆地构造演化与油气聚集[M]. 北京: 地质出版社, 1992:1-10.

[7] 郭正吾, 邓康玲, 韩永辉, 等. 四川盆地形成与演化[M]. 北京: 地质出版社, 1996:1-50.

[8] 汤良杰, 黄太柱, 金文正, 等. 叠合盆地差异构造变形与油气聚集[J]. 地学前缘, 2009, 16(4): 13-22.

[9] 蔡立国, 刘和甫. 四川前陆褶皱-冲断带构造样式与特征[J]. 石油实验地质, 1997, 19(2): 115-120.

[10] JIN Wenzheng, TANG Liangjie, YANG Keming, et al. Segmentation of the Longmen Mountains thrust belt, Western Sichuan Foreland Basin, SW China[J]. Tectonophysics, 2010, 485(1): 107-121.

[11] 金文正, 汤良杰, 杨克明, 等. 川西龙门山褶皱冲断带分带性变形特征[J]. 地质学报, 2007, 81(8): 1072-1080.

[12] 金文正, 汤良杰, 万桂梅,等. 川西龙门山冲断带构造油气藏类型及分布预测[J]. 现代地质, 2009, 23(6):1070-1076.

[13] TANG Liangjie, YANG Keming, JIN Wenzheng, et al. Multi-level decollement zones and detachment deformation of Longmenshan thrust belt, Sichuan Basin, southwest China[J]. Science in China Series D: Earth Sciences, 2008, 51(2): 32-43.

[14] LI Zhiwu, LIU Shugen, LUO Yuhong, et al. Structural style and deformation mechanism of the southern Dabashan foreland fold-and-thrust belt, central China[J]. Frontiers of Earth Science, 2007, 1(2): 181-193.

[15] 汪泽成, 赵文智, 徐安娜, 等. 四川盆地北部大巴山山前带构造样式与变形机制[J]. 现代地质, 2006, 20(3): 429-435.

[16] LI Y, ALLEN P A, DENSMORE A L, et al. Evolution of the Longmen Shan foreland basin (western Sichuan, China) during the Late Triassic Indosinian orogeny[J]. Basin Research, 2003, 15(1): 117-138.

[17] 雍自权, 刘庆松, 李倩. 川西前陆盆地的发展演化、地层充填及其对油气成藏的意义[J]. 天然气工业, 2008, 28(2): 26-29.

[18] 乐光禹. 大巴山造山带及其前陆盆地的构造特征和构造演化[J]. 矿物岩石, 1998, 18(增刊): 8-15.

[19] 汪泽成, 邹才能, 陶士振, 等. 大巴山前陆盆地形成及演化与油气勘探潜力分析[J]. 石油学报, 2004, 25(6): 23-28.

[20] 沈传波, 梅廉夫, 徐振平, 等. 四川盆地复合盆山体系的结构构造和演化[J]. 大地构造与成矿学, 2007, 31(3): 288-299.

[21] 王金琪. 安县构造运动[J]. 石油与天然气地质, 1990, 11(3): 223-234.

[22] 杨克明. 川西坳陷须家河组天然气成藏模式探讨[J]. 石油与天然气地质, 2007, 27(6): 786-793.

[23] 沈忠民, 刘涛, 吕正祥, 等. 川西坳陷侏罗系天然气气源对比研究[J]. 高校地质学报, 2008, 14(4): 577-582.

[24] 冷济高, 李书兵, 杨长清. 利用流体包裹体确定川西坳陷孝泉—丰谷构造带须家河组天然气成藏期[J]. 天然气工业, 2011, 31(8): 38-42.

[25] 陈冬霞, 黄小惠, 李林涛, 等. 川西坳陷上三叠统烃源岩排烃特征与排烃史[J]. 天然气工业, 2010, 30(5): 41-45.

[26] 陈冬霞, 王雷, 庞雄奇, 等. 断裂对川西坳陷致密砂岩气藏天然气运聚的控制作用[J]. 现代地质, 2013(5): 1137-1146.

[27] 盘昌林, 刘树根, 马永生, 等. 川东北地区中浅层天然气勘探潜力[J]. 油气地质与采收率, 2012, 18(5): 9-13.

[28] 盘昌林. 四川盆地元坝地区上三叠统须家河组天然气成藏条件研究[D].成都: 成都理工大学, 2011.

[29] 张巍, 关平, 韩定坤, 等. 川东北地区三叠侏罗系陆相烃源岩评价及油源对比[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2013, 49(5): 826-838.

[30] 李军, 陶士振, 汪泽成, 等. 川东北地区侏罗系油气地质特征与成藏主控因素[J]. 天然气地球科学, 2010, 21 (5): 732-741.

[31] 刘若冰, 郭彤楼, 邵明莉. 川东北元坝地区中浅层天然气气源及成因类型[J]. 天然气工业, 2011, 31(6): 34-38.

[32] ALZAGA-RUIZ H, LOPEZ M, ROURE F, et al. Interactions between the Laramide Foreland and the passive margin of the Gulf of Mexico: Tectonics and sedimentation in the Golden Lane area, Veracruz State, Mexico[J]. Marine and Petroleum Geology, 2009, 26(6): 951-973.

[33] 郑荣才, 李国晖, 戴朝成, 等. 四川类前陆盆地盆-山耦合系统和沉积学响应[J]. 地质学报, 2012, 86(1): 172-179.

[34] 汤良杰, 郭彤楼, 田海芹, 等. 黔中地区多期构造演化, 差异变形与油气保存条件[J]. 地质学报, 2008, 82(3): 298-307.

[35] 赵文智, 朱光有, 苏劲, 等. 中国海相油气多期充注与成藏聚集模式研究——以塔里木盆地轮古东地区为例[J]. 岩石学报, 2012, 28(3): 709-721.

Differential Structural Evolution and Its Influence on the Natural Gas Accumulation of Continental Strata in the Western and Northeastern Sichuan Basin

YU Dongdong1,2, TANG Liangjie1,2, YU Yixin1,2, CHEN Qian1,2

(1.StateKeyLaboratoryofPetroleumResourcesandProspecting,ChinaUniversityofPetroleum,Beijing102249,China;2.BasinandReservoirResearchCenter,ChinaUniversityofPetroleum,Beijing102249,China)

The west and northeast of Sichuan Basin, located at the northwestern margin of the Yangtze Platform,both developed typical fold-thrust belts and foreland basins, and shared certain similarities in relate to structural characteristics. Based on the interpretation of seismic data and anatomy of typical gas fields and in combination with previous study results, this study analyzed differential structural evolution and its influence on natural gas accumulation characteristics in the west and northeast of Sichuan Basin. Consequently, the western Sichuan Basin was mainly affected by the Longmenshan orogenic belt and the corresponding foreland basin formed from the Middle and Late Indosinian,then mainly influenced by Late Yanshanian and Himalayan tectonic movement; but the northeastern Sichuan Basin from the Early Yanshanian began to develop foreland basin, then was influenced by the combination of Dabashan, Micangshan and Xuefengshan in the Middle and Late Yanshanian, finally formed in the intensive movement of Dabashan orogenic belt in the Himalayan. Above differential structural evolution affected the hydrocarbon accumulation characteristics in the continental strata of the west and northeast of Sichuan Basin respectively, which are reflected mainly in source rocks, pathway system, preservation condition and natural gas accumulation process. The western Sichuan Basin mainly developed Xujiahe Formation source rocks, and its pathway system consisted of NE and SN trending faults and relational fractures and its large faults formed by multi-period tectonic movements affected the preservation of gas fields in piedmont fault-fold zone, experiencing four key accumulation periods, i.e. Late Indosinian, Middle and Late Yanshanian and Himalayan. The northeastern Sichuan Basin developed two sets of source rocks,i.e.Xujiahe Formation and Lower Jurassic, and its NW trending faults were the main pathway system, and its erosion and large faults caused poor preservation condition of piedmont fault-fold belt, experiencing three key accumulation periods, i.e.Middle Yanshanian,Late Yanshanian and Himalayan.

foreland basin; differential structural evolution; control on hydrocarbon accumulation; continental stratum; western Sichuan Basin; northeastern Sichuan Basin

2015-02-10;改回日期:2016-09-14;责任编辑:潘令枝。

国家自然科学基金项目(41172125, 40972090);国家科技重大专项项目(2011ZX05002-006-007HZ,2011ZX05002-003-001,2011ZX05029-002);国家“973”计划项目(2012CB214804)。

于冬冬,男,硕士研究生,1989年出生,构造地质学专业,主要从事含油气盆地构造研究工作。Email:kobeyudong@126.com。

汤良杰,男,教授,博士生导师,1957年出生,构造地质学专业,主要从事含油气盆地构造研究工作。Email:tanglj@cup.edu.cn。

P548

A

1000-8527(2016)05-1085-11