北巴颜喀拉山1∶5万区域地质调查中的遥感解译应用

张志军,刘世华,孔 迪,祁万强,徐得忠

(武警黄金第六支队,青海 西宁 810000)

北巴颜喀拉山1∶5万区域地质调查中的遥感解译应用

张志军,刘世华,孔 迪,祁万强,徐得忠

(武警黄金第六支队,青海 西宁 810000)

遥感技术是地质填图的一种重要手段,充分运用遥感技术能够有效提高填图效率和质量。本研究以北巴颜喀拉山地区SPOT5、ETM系列数据为基础影像,从岩性、构造解译入手进行最大程度的信息挖掘。从4个方面详细阐述岩性判识依据,建立北巴颜喀拉山可视化解译标志系统,并对地层岩性进行基于影像的重新厘定,细分了各地层岩段或岩性组合。通过构造详细解译,识别了多种、不同级别的构造形迹,建立研究区新的构造格架,并对构造块体进行详细划分。本研究翔实、细致的工作,为北巴地区地层岩性对比、构造重新认识提供新视角,为该区区域地质调查提供新资料。

巴颜喀拉山群;岩性遥感解译;解译标志;构造块体;SPOT5

0 引 言

遥感技术在构造解译、岩性识别、蚀变异常提取等方面具有速度快、质量高、成本低等优势[1-5],“遥感先行,地质现象引导地质路线”的填图方法被普遍采用[6-7]。先期进行地质解译,可快速掌握基本岩性信息,部署最佳踏勘路线,梳理地质现象[8-9]。在区域地质调查技术要求及其它规范中都明确提出了运用遥感技术的必要性和紧迫性[10]。本研究利用北巴颜喀拉山地区SPOT5和ETM数据,采用人机交互目视解译方法,对岩性、构造进行详细解译,并做基于影像的重新厘定,帮助解决在区域地质调查过程中遇到的重重阻碍(海拔较高、岩性单调、覆盖较大、断裂发育等),节省人力、物力,解决路线连图困难等问题,以期为北巴颜喀拉山地区地质调查提供研究指导和佐证资料。

1 区域地质概况

研究区位于阿尼玛卿山脉南坡,隶属青海省果洛州玛沁县管辖,距西宁—玉树G214国道100 km;属高山深切割地貌,总体地势北高南低,平均海拔多在4 500~5 300 m之间。

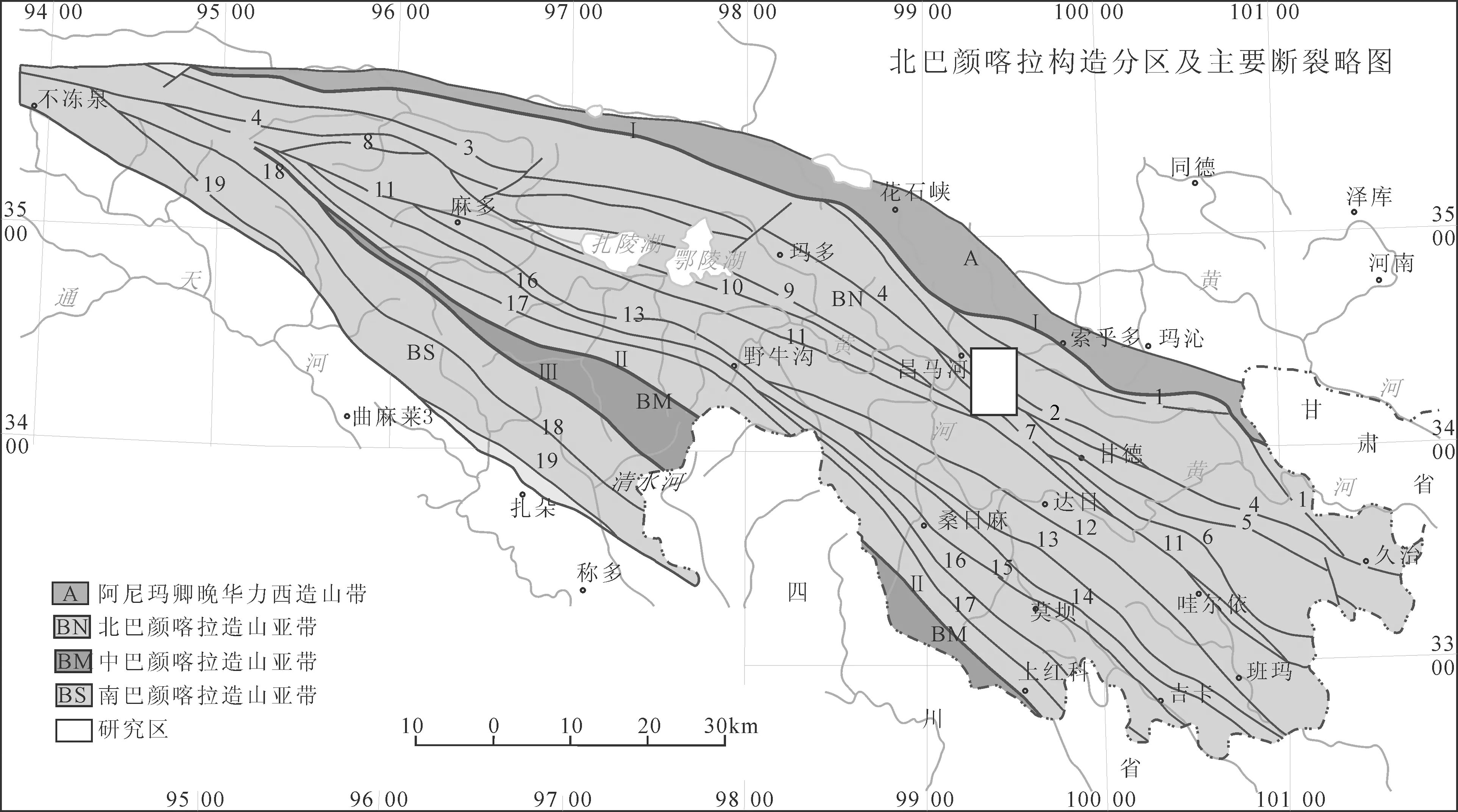

图1 测区构造位置图Fig.1 Geotectonic location graph of the study area(图中数字为断裂编号)

研究区大地构造位置由北向南横跨昆仑山口—昌马河俯冲增生楔和巴颜喀拉山边缘前陆盆地两个单元[11]。地层属巴颜喀拉—羌北地层区的巴颜喀拉山分区[12-13],巴颜喀拉山群自下而上划分为昌马河组、甘德组、清水河组。该地层主要为砂泥质类复理石沉积,厚度巨大,浅变质,多为半深海-深海相浊流沉积[14]。由于后期断裂发育,变形复杂,化石稀少,岩性单调,覆盖较大,剖面不完整,且各地出露的层位不一致,地层划分对比相当困难[15]。

测区岩浆活动发育,以燕山期中酸性侵入岩为主[16]。中酸性侵入岩具有多期活动性和连续演化的特点,主要包括吾和玛黑云母花岗岩岩体、南木它黑云母花岗岩岩体和下仓界黑云母石英二长岩。这三处岩体均呈岩株状产出,NWW向排列分布,与区域构造线走向一致。

2 遥感数据预处理

2.1 遥感数据配置

研究区积雪、草被覆盖严重,经多种多时相数据对比,最终选定的遥感信息源主要为SPOT5数据与ETM数据。SPOT5数据用于地质解译,ETM数据主要用于区域认识和蚀变信息提取。除了上述遥感数据外,还采用Google Earth平台数据做补充。

2.2 预处理

图2 SPOT5数据增强处理结果示例Fig.2 Results of optimizing and enhancement processing for SPOT5 data

遥感数据地理配准、增强处理、信息提取均在ENVI下进行,人机交互解译则依托ARCGIS、PHOTOSHOP平台进行。

(1)正射纠正:SPOT5数据包内含DIMAP 文件,包含了拍摄时间、侧摆角度、坐标等信息,帮助提高几何校正的精度。

(2)数据融合:SPOT5数据选用全色波段及近红外、红、绿(蓝)波段以色度空间转换的方式进行融合[17]。

(3)图像增强:针对不同对象选取不同处理方法,如针对岩性解译进行的数据镶嵌、色度空间扩展,针对构造解译进行的纹理卷积与边缘锐化,针对构造块带划分的3D高程模型建立等(图2)。

由于冰雪覆盖的干扰,并且侵入体等地质体的解体需宽谱数据支撑,解译基准影像采用不同数据镶嵌形成。数据主体以SPOT5为主,其空间分辨率高,具层理纹形辨别优势,但冰雪分布多。侵入体发育区使用对岩石响应好、具岩体宏观判别优势的ETM数据替换。

3 研究区遥感地质景观

研究区位于北巴颜喀拉山构造带东中部,处在北巴构造带NW、NWW向展布的沉积变形地层构成的断块山地中,北部跨入NW向中酸性岩浆侵入带中,地势高亢,坐落有高山-极高山山体,总体呈环块状。中南部NW向线理密集,呈线理带,表明其发育各类断裂及平行层理,总体呈块带状。构造线主要沿NW、NWW向延伸,并有大量NE向和其它方向断裂与之截切,使区内影像形成菱形格状、条带状、团块状及环状,显示出巴颜喀拉构造带总体向东挤出逃逸形成的菱形断块走滑逆冲构造区的特点(图3)。

图3 区域宏观影像展示的地质景观Fig.3 Geological landscape of regional macro images

不同岩石组合、结构构造的地质体在影像上反映的空间信息和波谱信息具有明显不同的影像特征:三叠纪碎屑岩出露区色调较深,沟壑发育,纹形细而均一,呈NWW向线性展布,主要分布于与山前盆地接触的中山地区[18];其中能干性较强的石英砂岩、杂砂岩则构成基岩山地的主体;能干性较弱的板岩、页岩类岩层,纹理和山脊线平直,地势低洼。吾和玛岩体具明显的环形轮廓,色调鲜明,放射状水系发育,凹形坡面明显,并可见冰蚀槽谷、冰碛垄等冰川地貌。新近系陆相沉积受断陷地形控制明显,部分抬升呈台地或丘陵[19]。

4 地层岩性解译

4.1 主要面状地质体的遥感解译标志

由于岩石能干性、矿物构成、结构构造等要素的差异,面状地质体在图像上反映为不同色调、形态和影纹结构的块(带)状影像单元。本着解译尽可能细化的原则,本次解译将原资料[11-15]所述的各地层群组及侵入体按岩性推断解译的方法,依据影像的地质表现力做了最大程度的划分,选取基于影像可辨识的各影像单元或影像体作为可视化解译标志对比划分参照系统。

4.1.1 主体地层

巴颜喀拉山群的昌马河组、甘德组、清水河组共被划分为20个岩性组合,它们具备各自的影像特征。下面仅以甘德组为例进行说明。

研究区巴颜喀拉山群(上—中三叠统)甘德组(T1-2gd)解译划分如下:(1)上部石英砂岩、粉砂质板岩互层岩性组合(qss-stl),局部见粉砂质板岩(stl),据资料描述为灰色厚层状粉砂质板岩为主的岩性组合,局部还见石英砂岩(qss,灰色厚层状岩屑石英砂岩)为主的岩性组合;(2)上部石英砂岩夹粉砂质板岩岩性组合(qss>stl);(3)下部石英砂岩夹板岩岩性组合(qss>sl),局部见强蚀变石英砂岩(mqss,局限于侵入体的围岩及顶盖)为主的岩性组合,局部见石英砂岩(qss,青灰色变质岩屑石英砂岩)为主的岩性组合,局部见板岩(sl,深灰色薄层状板岩)为主的岩性组合;(4)下部石英砂岩、板岩互层岩性组合(qss-sl),局部见板岩(sl,灰色厚层状板岩)为主的岩性组合。

上述参照系统使得解译标志具备了可视化,不同地质体的影像特征一目了然。同时解译已达到米级分辨率,主要依据图像解析力和解译者的地质洞察力以及对背景资料的掌握。故此,传统的基于低分辨率影像(MSS、TM等)的解译标志文字性、模糊性描述(色、纹等)已失去原有意义,在此采用可视化的“遥感描述”方式。

4.1.2 新近系曲果组(Nq)

该地层抬升剥蚀,影像上依稀可辨,推测为砂岩夹泥岩岩性组合(ss>ms)[19]。

4.1.3 吾和玛侵入体

图4 影像上对吾和玛侵入体、冰川活动的解译Fig.4 Image interpretation of Wuhema intrusion and glacier activities

图5 本区解译中用野外路线调查结果建立直接解译标志示例Fig.5 Key example of direct interpretation by means of geological reconnaissance in the study area

参考近期完成的“青海省矿产资源潜力评价”编图,根据ETM影像可粗略识别出该岩体内部与边缘地带以及外围小岩株的岩性不一致(图4),相对划分为:(1)侏罗纪似斑状二长花岗岩(πηγJ);(2)侏罗纪二长花岗岩(ηγJ);(3)侏罗纪花岗闪长岩(γδJ)。其中似斑状二长花岗岩侵入体基本居于岩体中部,二长花岗岩侵入体位于岩体边部,花岗闪长岩侵入体大多处于岩体外围或边部[16]。岩体中部快速结晶,粒度较大,向外由于温度渐变,冷凝速率慢,粒度较小,岩体边部有后期的偏中性侵入体侵位。

4.1.4 冰川活动的识别

在吾和玛岩体附近识别出多处现代山岳冰川及残存的晚更新世冰川活动的遗迹(图4),主要包括以吾和玛岩体为中心呈放射状分布的宽阔冰蚀槽谷、沿冰蚀谷两侧分布的侧碛垄、冰川前缘呈半环状的终碛垄,还有冰斗、刃脊、角峰等冰川地貌。上述冰川地貌在ETM影像上特征明显,易于识别。

4.2 岩性组合判识、划分依据

4.2.1 区域地质资料揭示的岩性及组合特征

根据“全国地层多重划分对比研究——青海省岩石地层”[20]以及“青海省板块构造研究——1∶100万青海省大地构造说明书”[21]、“青海省矿产资源潜力评价(1∶25万,2010)”,兼顾1∶20万区调资料和关于巴颜喀拉山群的最新研究成果[22-25],将本区可能出露的各地层的岩性及组合进行梳理。“青海省矿产资源潜力评价”采用昌马河组、甘德组和清水河组的划分方案,其地层沿革及岩性描述,在此不做赘述。

4.2.2 野外实地调查的岩性及组合特征

实地见到多处标志性岩石及组合(图5),对解译建标的作用重大。根据野外调查结果直接锁定解译标志的岩性及组合主要有:北部吾和玛侵入体外接触带(残留顶盖)的强蚀变石英砂岩(mqss)、青灰色变质岩屑石英砂岩(qss),中部基性岩脉岩墙(v)、灰岩块体(ls)等。

4.2.3 归纳、建立基于影像的区域岩石及组合的分布规律

4.2.3.1 昌马河组

其岩性组合下部以岩屑砂岩夹板岩为主,局部夹砾岩;上部出现粉砂质板岩;以岩屑砂岩夹粉砂质板岩为主,局部夹灰岩透镜体。在影像上呈亮白色、点状色斑。

4.2.3.2 甘德组

其岩性组合下部以石英砂岩夹板岩或互层为主,上部以石英砂岩夹粉砂质板岩或互层为主,岩体接触带及顶盖部位出现强蚀变的石英砂岩。在影像上呈山脊线平直,表现为线状纹理极为发育的条带状特征,宽度较大、表面平滑的岩段以板岩为主。

4.2.3.3 清水河组

其岩性组合下部以变砂岩夹粉砂质板岩为主,局部变砂岩较宽;上部以砂岩、板岩互层为主,局部出露宽度达数百米的粉砂质板岩。在影像上,主要表现为浅蓝色色块夹极细的深蓝色线,平行线理发育,凹形坡,坡面相对光滑,岩石能干性较弱。

4.2.4 基于知识经验的岩性及组合的推断识别

据《遥感图像目视解译原理与方法》[26]及解译经验,较多粉砂岩构成的岩段易于剥蚀夷平,表面相对光滑,反射值较高因而色调较浅。变砂岩的物理特性趋向于片岩类的变质岩,平行层理或片理发育,表现在高分辨影像上会缺失其砂岩特有的爪状纹形,这类块层状岩石易形成岩层三角面。页片状板岩以影像上密集平行线理发育为主要特征,表现为易于剥蚀形成相对负地形,坡面呈直线或凹形,岩石因泥质、钙质、碳质含量不同而呈现不同的色调。

5 构造解译

5.1 线性构造的主要特点及构造块体划分

依据解译断裂的规模、延伸和控制地质体分布的状况可区分为区域性断裂或构造块体边界断裂、一般断裂、小断裂、隐伏断裂(图6)。按断裂性质可区分为逆断层、正断层、平移断层。按延伸方向分为NW向组、NE向组,及近EW向组、NNW向组、NEE向组。

断裂以NW向为优势组[24],NE向次之,近EW向、NNW向、NEE向少量。NW向断裂一般呈逆冲推覆性质,是区域主干断裂构造,控制了地质体的空间分布。NE向、NNW向、NEE向断线多具雁列走滑性质,对其它各组断裂及地质体有破坏作用。近EW向断裂形成得相对古老,区域上金的矿化与其关系密切[27]。

依据全区的断裂、层理等线性影像、环块构造的解译,可对本区的构造块体做出划分。北部吾和玛一带以较大的环形构造为中心,是一个岩浆活动隆起带。测区中部在影像上反映为NWW向展布的挤压隆起带,从层理看岩层的变形程度,其南部岩石变形较强,可以横亘工作区中部的NWW向区域性断裂为界,将该挤压隆起带分为北侧挤压隆起块体(主要为昌马河组地层)和南侧挤压变形隆起块体(主要为甘德组地层)。南部形成楔状挤压块体,物质构成推断为清水河组砂板岩。北东端逆冲块体出现较老的马尔争组地层。在这些块体之间,镶嵌有多处走滑拉分构造盆地及断陷宽谷盆地,说明构造块体之间的差异性运动表现强烈。

本区解译出少量环形构造,并排除了地表地形干扰(滑坡、冰蚀等)和断裂干扰(弧形断裂等),可初步确定为与围岩蚀变或下部热源活动有关的“环”。

5.2 其它构造现象的识别

本区褶皱构造也较为发育[25],解译标志特征明显(图7),主要发育在清水河组,甘德组地层也有发育,褶皱以平行密集的圆滑曲线为骨架,不同的色调、纹形对称重复出现,线理转折端显示清晰,多呈浑圆状,构成封闭或半封闭的弧状影像体系,褶皱形态受其附近较大的线性构造制约,局部地段由层理产状可识别一些地面上不易识别的紧闭倾竖皱褶。

图6 测区构造块体划分图Fig.6 Division map of tectonic block in the study area

图7 测区褶皱构造的解译Fig.7 Interpretation of fold structures in the study area

图8 野外实地查证照片Fig.8 Photos of verification in field

6 野外验证

遥感解译与实地验证是动态、反复、不断完善的过程。通过实地验证,使先期解译成果得到检验,更是对误判、错误之处进行修正。通过野外实地建标后,从遥感影像上又发现3处类似影像特征的疑似灰岩块,并一一进行了实地查证(图8(a))。测区内断层密集发育,图8(b)为野外查证断层的实地照片。由于断层的错动,使此处为负地形,断层位置岩石破碎,地表岩块表面多见擦痕,另外还可见较多石英细脉。

7 结 论

(1)基于岩性构造的翔实解译获取了丰富的地质信息,总结归纳了北巴颜喀拉山地区岩性组合划分依据:区域地质资料揭示的岩性及组合特征;野外调查结果显示的岩性及组合特征;根据已有资料与野外调查获取的认识,初步建立基于影像的区域岩石及组合的分布规律;基于经验知识的岩性及组合的推断识别。

(2)通过构造详解,建立了研究区的构造体系,将构造格架详分为挤压隆起块体、挤压变形隆起块体、岩浆活动隆起带、逆冲推覆块体和滑脱构造块体,识别了2个走滑拉分盆地。上述遥感划分对地面调查指示意义明确,如走滑拉分盆地边界断裂都易于在野外追索,从而丰富了区域地质调查成果。

(3)解译出一些复式、紧闭褶皱。地面调查时,一般在山体垂坡面看不到褶皱,很难在地面调查中掌握其地层真实厚度。这也说明遥感俯瞰岩石展布(垂直角度的调查)和水平角度的地面调查有着很好的互补性。

(4)圈划、推断了5处有热源意义的环形构造,推测其均与下部岩浆活动有关;解译本区的冰川活动,识别了晚更新世规模较大的冰川活动形成的终碛垄、冰蚀槽谷,还区分了现代残存山岳冰川及冰碛物。

致谢:在本文形成过程中,得到了青海省地质调查院庄永成高级工程师的悉心指导,在此致以诚挚的谢意!

[1] 张绪教,李团结,王陆平,等. 卫星遥感在西藏安多幅1∶25万区域第四纪地质调查中的应用[J]. 现代地质,2008,22(1):107-115.

[2] 张志军,甘甫平,李贤庆,等. 基于ASTER数据的蚀变矿物信息提取——以哈密黄山铜镍矿区为例[J]. 国土资源遥感,2012,24(2):85-91.

[3] 张渊,钱建平,谢彪武,等. 遥感蚀变和线性构造信息提取在西藏阿里住浪矿区一带的找矿应用[J]. 现代地质,2013,27(1):99-107.

[4] 吴志春,郭福生,刘林清,等. 遥感技术在区域地质调查中的应用研究——以江西省1∶5万陀上幅区调应用为例[J]. 东华理工大学学报(自然科学版),2013,36(4):364-374.

[5] 张志军,庄光军,杨涛,等. 遥感找矿信息提取及靶区预测——以青海祁连县红土沟—川刺沟地区为例[J]. 遥感信息,2015,30(4):66-74.

[6] 安国英. 遥感技术在新生代水文地质调查中的应用:以喀喇昆仑山温泉幅1∶25万区域水文地质调查为例[J]. 现代地质,2013,27(6):1445-1453.

[7] 赵福岳,方洪宾,张瑞江. 遥感在1∶25万区域地质编图工作中的应用效果和作用[J]. 国土资源遥感,1997,9(3):15-18.

[8] 于学政,刘刚,李述靖. 遥感技术在内蒙古苏尼特左旗1∶5万区调中的应用[J]. 现代地质,1995,9(2):254-260.

[9] 王大鹏,李林川,鲍东明,等. 遥感在辽宁丹东地区1∶5万区域地质调查中的应用[J]. 地质与资源,2014,23(2):184-187.

[10] 张洪涛,庄育勋,其和日格,等. 区调提速的紧迫性和可行性[J]. 中国地质,2002,29(1):1-6.

[11] 张雪亭. 青海省大地构造格架研究[D]. 北京:中国地质大学(北京),2006:1-114.

[12] 张以茀.可可西里—巴颜喀拉三叠纪沉积盆地的划分及演化[J]. 青海地质,1996(1):1-17.

[13] 潘桂棠,丁俊,姚东生,等. 青藏高原及邻区1∶150万地质图说明书[M]. 成都:成都地图出版社,2004:1-133.

[14] 朱迎堂. 可可西里—巴颜喀拉三叠纪沉积盆地的形成及演化[D]. 成都:成都理工大学,2006:1-166.

[15] 张以茀. 对巴颜喀拉区三叠纪地层系统的认识[J]. 中国区域地质,1995(1):21-31.

[16] 沙淑清,王宗秀,郭通珍,等. 巴颜喀拉山东段花岗岩锆石SHRIMP定年及其地球化学特征[J].地球学报,2007,28(3):261-269.

[17] 杨丽萍,林广发,陈友飞. 不同季相SPOT5影像镶嵌前色调处理方法研究[J]. 遥感技术与应用,2009,24(2):140-145.

[18] 钱程,韩建恩,朱大岗,等. 基于ASTER—GDEM数据的黄河源地区构造地貌分析[J].中国地质,2012,39(5):1247-1260.

[19] 杨欣德,鄢犀利. 青海达日—久治地区巴颜喀拉盆地研究进展[J]. 地层学杂志,2011,17(1):79-90.

[20] 青海省地质矿产局. 青海省岩石地层[M]. 武汉:中国地质大学出版社,1997:1-340.

[21] 张雪亭,杨生德. 青海省板块构造研究——1∶100万青海省大地构造说明书[M]. 北京:地质出版社,2007:1-213.

[22] 杨欣德,王宗秀,郭通珍,等. 青海巴颜喀拉山三叠系复理石沉积粒度概率累积曲线的特征[J]. 地质通报,2008,27(4):477-490.

[23] 陈守建,李荣社,计文化,等. 巴颜喀拉构造带二叠—三叠纪岩相特征及构造演化[J]. 地球科学——中国地质大学学报,2011,36(3):393-408.

[24] 宋晚郊,张绪教,高万里,等. 东昆仑造山带巴颜喀拉山群ASTER岩性信息提取[J]. 现代地质,2013,27(1):116-123.

[25] 陈长云,任金卫,孟国杰,等. 巴颜喀拉块体东部活动块体的划分、形变特征及构造意义[J]. 地球物理学报,2013,56(12):4125-4141.

[26] 濮静娟. 遥感图像目视解译原理与方法[M]. 北京:中国科学技术出版社,1992:1-226.

[27] 张东林,庄光军,高仁品. 青海东乘公麻金矿区成矿条件分析[J]. 黄金科学技术, 2014,22(5):10-17.

Application of Remote Sensing Interpretation on 1∶50,000 Regional Geological Survey of North Bayan Hara Mountain

ZHANG Zhijun, LIU Shihua, KONG Di, QI Wanqiang, XU Dezhong

(NO.6GoldGeologicalPartyofCAPF,Xining,Qinghai810000,China)

Remote sensing technology is an important means of geological mapping. The efficiency and quality of mapping can be effectively improved through making full use of remote sensing technology. By using remote sensing method, and starting with the lithological and structure interpretation based on the SPOT5 and ETM data of Bayan Hara Mountain, the research obtained information to the greatest degree. The basis of lithology interpretation was carried on the detailed elaboration from four aspects in this research. The visual interpretation key system was established for the research area. And then the formation lithology was delimited through visual interpretation key. The rock section and lithological association were subdivided on each stratum. Various different levels of structural features were identified. New tectonic framework was established, and the tectonic blocks were divided for the research area. A perspective recognition of lithostratigraphic correlation and structure was obtained by painstaking research work. This would provide new materials for regional geological in Bayan Hara Mountain.

Bayan Hara Mountain Group; lithological remote sensing interpretation; remote sensing interpretation key; tectonic block; SPOT5

2016-03-09;改回日期:2016-09-20;责任编辑:潘令枝。

中国地质调查局地质调查项目“西昆仑与青东基础地质调查”(12120114009001,12120115041401)。

张志军,男,工程师,1986年出生,地球探测与信息技术专业,主要从事遥感技术在地质调查中的应用研究。Email:zhangzhijun-0001@163.com。

P548;P627

A

1000-8527(2016)05-1141-09