星辰陨落

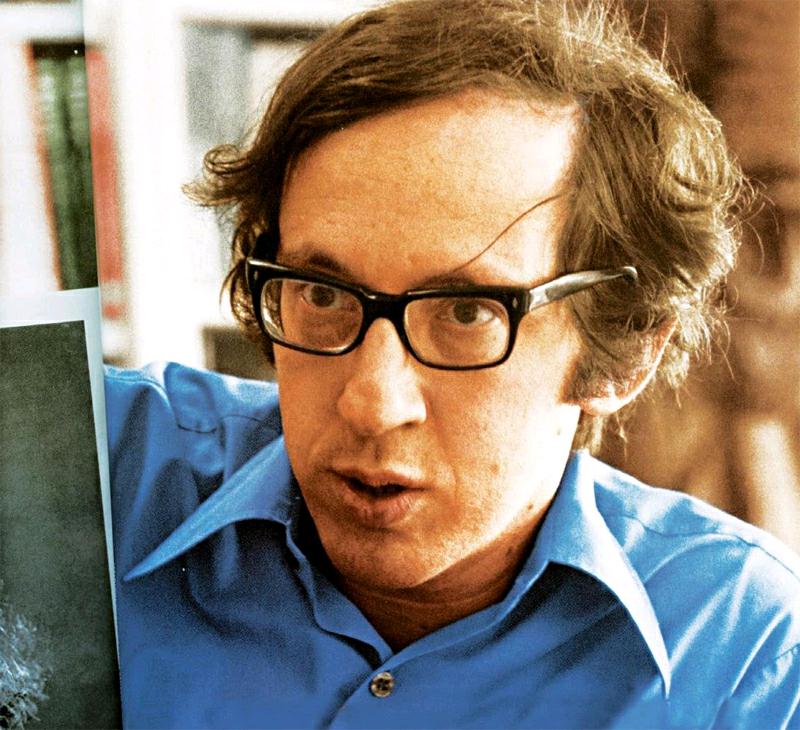

罗伯特·哥特列波++谢廖沙

离开著名的克诺夫出版社,就职于《纽约客》杂志之前,罗伯特·哥特列波为3名好莱坞女星编撰了回忆录。这3名女星分别是:劳伦·白考尔、艾琳·塞尔兹尼克和凯瑟琳·赫本。罗伯特在他即将出版的自传中,讲述了他与她们之间的往事。

连我自己都惊讶,我竟然会为一些名人写作传记——进入出版行业的时候,我还不曾预料会有这一天。这3本传记中,我认为最具可读性的要数劳伦·白考尔的传记《我自己》了。我无法抗拒她的魅力——也许是因为,最初几次与她见面,我就能够理解她的感受,并且愿意有朝一日与她一起工作。她是个聪明的犹太女孩,生于纽约北部的布朗克斯,毕业于茱莉亚·里奇曼高中。如果不是她比我大几岁,我也许会与她约会。最初,是好莱坞经纪人欧文·拉扎尔介绍我们认识的。他们是一对欢喜冤家,那时候我得经常听他们抱怨彼此。

劳伦不需要一个合作者,她也几乎不主动与他人建立合作关系,她只是需要一种工作方式。开始写传记一两个月后,她告诉我,她无法在家工作了,因为太容易分心了。所以我给她在克诺夫出版社安排了一间办公室,她每天都会来城里——每天到了办公室以后,她就开始工作——在黄色的便笺上写作,穿着长筒袜在办公室里踱来踱去,自己泡咖啡喝。每逢节日,她就会给大家带甜甜圈。工作完毕,她就把手稿交给办公室前台,前台把她的手稿输入到电脑里,给我看。

虽然她在好莱坞是出了名的执拗和不随和,但是和我们在一起的时候,她放松而慷慨:尽管她魅力四射、名利双收,但是她依然认为自己在演艺圈的地位不稳定——她的确是明星,但是不如第一任丈夫博加特,或是他的第二任丈夫杰森·罗巴兹那样地位稳固,她需要她的整个工作室为她捧场,给她支持,她才能获得安全感。她对自己的公众形象非常在意。我怎么会忘记,我去亚特兰大美国书商协会大会采访她的时候,最重要的事情不是采访,而是给她捎来卷发夹。

她不费吹灰之力就写完了自己的传记——她对书籍的编辑工作要求很苛刻。这并不是说,我需要重新整理她的故事,或是重新安排叙事顺序。实际上,我们之间最大的争执就是这本书的主题——劳伦·白考尔。这本书的封面是她自己的照片,但是我决定在封底用她和博加特的照片。她说:“这怎么可能?这是我的书,而不是他的。”这实在令我恼火:“听着,白考尔,人们都好奇你和博加特之间的故事,而且你也用了很大的篇幅写了你和他的往事。我的任务就是帮你卖书,博加特是个大卖点,所以他得出现在封底。”“好吧。”她说。和其他很多演员一样,她在传记出版的整个过程中,也要事事过问。在这个过程中,我们发展出了真挚的……友谊?也不算是吧,因为我认为她不太会处理亲密关系,她有些谨慎。但可以说,我们是很好、很忠诚的伙伴,而且这种关系持续了几十年之久。

《我自己》获得了巨大的成功——几个星期位列畅销书排行榜首位,精装版销量超过30万册,更令人惊讶的是,这本书还获得了美国国家图书奖。劳伦很激动,但是她对自己的成功并不惊讶。我为她的成功感到高兴,但是我没想到她会获得如此巨大的成功。我没预料到,她的回忆录比其他明星的回忆录赢得了多得多的犹太读者。直到她最近去世,读者们的忧伤和怀念,才让我意识到她的成功曾经鼓舞了那个时代那么多的犹太女性。

我清楚地记得,1993年拉扎尔死后,她叫来了拉扎尔生前的密友开追悼会。在洛杉矶,追悼会的声势很大,但是在纽约,却没有举行类似的追悼活动。我们中的十几人——包括凯蒂·哈特、贝蒂·科姆登和阿道夫·格林——到白考尔位于达科塔的家追忆欧文·拉扎尔。每个人都回忆了一段自己与拉扎尔之间的往事。我讲的故事是这样的:

有一天,他一如既往地大嗓门叫我:“嘿,哥们儿,我一般不会把小说发给你,但是我拿到了一手材料,我保证这本小说高于你们出版社的水准。你想要的资料,我都能第一时间给你,其他人可不会对你这么好。到时候,这就是你的独家作品。”一开始,我对他说的“一手资料”并没有太大的兴趣,但是那天晚上读过之后,我竟喜欢上了这部小说,他的小说可谓真实细致,尽管其中也有些平淡。早上,我给他打电话,告诉他,我觉得这部作品很不错,我也乐意为他出版,但是这部作品可能无法获得巨大的商业利益,我最多花两万美元买下这本书的版权。我的话音未落,他就高声尖叫道:“好,就这么定了。”这就是博加特叫他斯威夫特的原因。不过,我从来没这么叫过他,因为我觉得这个名字有些戏谑的成分。虽然有时候,他的确做了让人当作笑柄的事情,但是不可否认的是,他是个聪明、有风度、性格坚韧的男人。他在事业上顺风顺水,在生活中,却有不少伤心事。

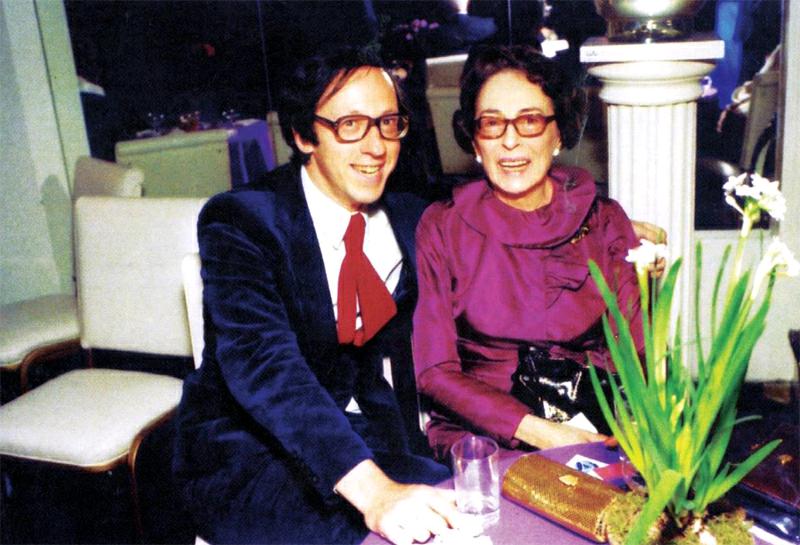

我的好朋友艾琳·塞尔兹尼克在事业上与劳伦和欧文没有什么交集——她处于好莱坞的另一端。我通过沃尔特和吉恩·克尔与她相识,他们两人都非常崇拜艾琳。她是路易斯·梅耶的女儿,大卫·塞尔兹尼克的前妻,好莱坞的大牌明星。与大卫分手,搬到纽约后,她出演了《欲望号街车》,并因此成为了百老汇的大牌明星。她来我办公室之前,我对她几乎一无所知,她安静、大方、从容。她跟我说,她决定写作一部回忆录。尽管她不喜欢暴露自己的个人生活,透露自己的隐私,但是这本书的名字还是耐人寻味——《个人视界》。出于家庭原因,她决定打破沉默:自己写作一部生活记录。但是她真的会写作吗?她给我看了她口述给助理,让助理写作的手稿,等待我的答复。她不是个苛刻的人,也没有跟我摆架子,她是唯一一个在我看完手稿后,愿意送出门,并送上车的人。那一年是1975年,她68岁。

我们约好第二天到她家讨论回忆录出版的事情。她的公寓位于皮埃尔酒店,房间布局怪异,四面都有窗户,她在那里生活了几十年。我6点到她的公寓,我们边喝边聊,一直聊到半夜,甚至没抽出时间去吃饭。出版回忆录的事很快就敲定好了。她的故事非同寻常,语言也独具一格,最重要的是,她的作品情感真挚,体现出她强烈的自我认知。这种作品,我当然会出版。但是让我们聊了6个小时——甚至是15年之久的——却是我们之间的共鸣。她比我大24岁,但我们总有一种惺惺相惜之感,相同的人生观成就了我们的忘年之交。

艾琳以一种严肃的心态开始了她的写作历程。她想要写一部回忆录,于是就去写了,专心致志,一丝不苟,这种精神的确难得。“我打算办一次聚会,让所有朋友都来参加,就当作是写完书前的最后一次见面。接下来,我就要沉潜待发,闭关写作了。”她也的确这么做了。接下来的几年,她一直和助理安妮·格罗斯曼(也有人叫她酷奇)潜心写作。助理安妮聪颖又具同情心,她几乎每天都来找艾琳,记下她零零散散的回忆,督促她,鼓励她,忍受她的情绪波动。(和艾琳在一起,每件事情都很戏剧化——尽管艾琳在百老汇很有名,但是她并不善于处理生活琐事。)艾琳零散的回忆有时只是只言片语,助理安妮都会记下来,并按照讲述的主题贴上标签:妈妈、布兰多、妹妹艾迪……这些回忆的片段最终集结成册,取名《随风而逝》。

几年下来,每个主题的故事都渐渐丰富起来,艾琳和安妮开始把故事串连起来。这部回忆录是由零散的回忆拼凑的,但是成品是完整而流畅的。她们开始整理的时候,我加入了进来,我们对彼此都充满信心。那时,我决定在她家住3天,为她整理手稿。除了睡觉以外,我们一直在梳理手稿——不出门,饮食从简。我浏览了一遍内容最多的主题,发现有几个相同的事件出现了不同的故事版本,每一个版本又都是不同的年份写就的。第三天,我们完成了工作,我想这本书会有适当的商业利润——尽管艾琳害怕在公众场合露面,为新书开发布会。她以前说话口吃,在公开场合讲话对她是一种折磨,而且她讨厌舞台灯光。但就是这样的艾琳,却是父亲和前夫的精神依靠,他们常常询问艾琳的建议,艾琳是那些伟大灵魂背后的力量。

她写书的那几年,以及她出书后的六七年里,我们一直在保持联系。每周至少一次,通常是在深夜,我们会聊上一两个小时,一般都是我到皮埃尔酒店找她,我们聊彼此的家庭,聊好莱坞,聊过去、当下和未来。她严肃的判断和丰富的情感持续不断地吸引着我。我的判断能力与她旗鼓相当,这让我们的谈话总能擦出火花,也让我们对彼此保持着敬佩之情。我们唯一持不同看法的事情就是她对待儿子杰弗瑞和丹尼尔的方式。她的儿子们对她爱恨交加。我极其不赞同她用金钱去控制她的孩子们,这一点她和她的父亲竟如出一辙。她的父亲也曾用金钱来控制她和妹妹艾迪。有一次,她和父亲说:“爸爸,我负担不起你的金钱了。”但是她却不能换位思考,理解她的儿子们的苦衷。她的儿子们都已经40多岁了,她还是把他们当成孩子。让她改变想法,我实在是无能为力。她的父亲路易斯·梅耶极大程度上干涉了她的人生,不让她上大学,告诉她大学里会遇到混小子,她就会失去处女之身,扼杀她学医的梦想。她关于年少的记忆就是中学时的姐妹会,以及沦为废纸的韦尔斯利大学录取通知书。她背着父亲申请了大学,但她父亲却拒绝让她入学。

她对我的家庭和生活很感兴趣。她很欣赏我的妻子(尽管我妻子有些嫉妒她)。她认为我们的女儿利兹很可爱,但是她更喜欢我们的儿子尼克,并对他投入了很深的感情。她自己没有孙子孙女,所以她对尼克视如己出。尼克出生于英国南安普顿医院,他刚出生一两周的时候,艾琳就到医院看他。她看了尼克一会儿,就下了判断说:“他让我想起了我的父亲路易斯。”我很惊讶,我刚出生一两周的儿子怎么会和路易斯·梅耶有相似之处呢?但是,很快我们就发现,尼克有着异于常人的执拗和决心——他强迫自己走路,尽管他走向的那个人并没有逗弄他,这有可能是一种精神异常。这时,我们又回味了一番艾琳的话。

艾琳每年圣诞节都和我们一起度过,有时也和我们一起过感恩节。我们对于礼物的争论总是翻来覆去,她对礼物的审美也异于常人。她经常考虑到遗嘱的问题,这也是她的家族传统。她顾虑自己的身后事,不断过目遗嘱,让她的律师抓狂。她一次又一次地询问我关于她的遗嘱的意见,但是我没法给她意见。“我不想考虑如果你死了,会发生什么。”我说。“不是‘如果我死了,而是‘当我死后。”她纠正道。6年后,我勉强同意帮她清算财产——虽然她能留给我的只有一张人造皮革的苏丹躺椅——我曾经在那张躺椅上度过了漫长的时光。她还留给我一席绿色的阿富汗针织毛毯,让我躺着的时候可以暖和一点。

我还有一件能为艾琳做的事,就是加入路易斯·梅耶基金会的董事会。那时,她的儿子杰弗瑞是董事会的主席,但是无需多说,她实际上掌控着杰弗瑞的决策。我最终松口说,如果基金会投入旧片修复的资金与医疗研究的资金相当的话,我可以加入——但那时我哪里懂什么医疗研究呢,我只知道梅耶先生一直致力于此。随着时间流逝,基金会的规模日渐缩小,杰弗瑞死后,临时董事长意欲让我和卡罗·法尔克斯中的一人接手基金会。卡罗推荐我接手。此后的20年里,我依然在运营着梅耶的基金会,与董事会的卡罗(卡罗死后,是他的女儿朱迪)和埃利奥特·卡塔罗拉相处和谐。我们在旧片修复领域和医疗领域投入了不少,我想艾琳会因此而欣慰。

我通过艾琳认识了她的朋友凯瑟琳·赫本。她们都生于1907年,30岁出头的年纪成为了好友。她们曾着装随意地外出闲逛,也曾只是为了一时有趣而闯入别人家的泳池。路易斯很赞赏凯瑟琳——凯瑟琳曾经果断地把《费城故事》的版权给予米高梅制片公司,在此之前她和米高梅公司没有任何商业来往,路易斯对此印象深刻。

艾琳是寥寥几个了解凯瑟琳与屈塞秘密恋情的人之一。过去,凯瑟琳很注重保护隐私,也从来不为好莱坞和演艺圈中的浮华所迷惑,这一点深受艾琳的欣赏。凯瑟琳·赫本不喜欢在加州生活,也不喜欢演绎生涯中的起伏(时而被捧红,时而票房低迷)。她认同自己是纽约人。她30多岁时在纽约曼哈顿城买了房,此后就常穿梭于曼哈顿城和位于康乃迪克州的老家。巧合的是,我们在纽约的房子都位于海龟湾花园,所以我们成了邻居。

凯瑟琳知道艾琳在写回忆录,也要找我写一部回忆录。艾琳提醒我说,凯瑟琳控制欲强、争强好胜,但是她工作认真、信守承诺。艾琳没有想到的是,凯瑟琳想把我“从她身边抢走”。也许这样说,实在荒唐。凯瑟琳·赫本又不能从我这里获得什么。经过一段时间以后,我才发现,她需要的不仅是关注,还有一位崇拜她的助手。

赫本的回忆录起名为《非洲女皇号》。我们一起工作的条件很便利——穿过我们的公共花园,就可以到她家的后院了。我们可以一起写作新内容。她一般都在卧室接待我,她喜欢半卧在床上。就在手稿快写完的时候,新闻爆出我即将从克诺夫出版社离职,并就职于《纽约客》的消息。一天上午,她气愤地闯入我的办公室,问我新闻上的消息是怎么回事。她认为,我明明有离职的打算,无法跟进她的回忆录的出版,还欺骗她签下了出版合约。我马上安慰她,并道出了实情(尽管实情并不是她所期待的答案):我离开克诺夫出版社才不到一周,除了家人、关系最紧密的同事玛莎·卡普兰(她也同样有离职打算)和两个要好的朋友,没有人知道我离职的计划。而且任何情况下,我都会继续监督她的回忆录的出版。克诺夫出版社和《纽约客》杂志是两个媒体,一个老板,我不会完全扔下过去未尽的工作不管的。我只是到了另外一个办公室而已。她的心情终于平静下来,我们之间的合作也得以维系。

一段时间后,我发现她想获得公众关注的心情越来越强烈。她开始频繁地出演电影,或出席电视节目,尽管那些节目根本够不到她的水准,她也并不缺钱。她不再保护自己的隐私,而是高调地出现在公众面前:她曾经摇下小轿车的车窗,朝人群挥手,站在49号街她的住宅的门前,享受着别人的注视。她出格的行为激怒了艾琳。因为随着时间流逝,隐私对艾琳来说更重要了。一次,凯瑟琳参加电视专访,采访她和屈塞的往事,电视台还邀请了我和艾琳到百老汇录制那期节目。根据凯瑟琳的描述,屈塞临死时,她跪在他的床边,然后,她准备在屈塞夫人到达之前,收拾自己的东西离开。凯瑟琳描述这段故事的时候,我觉得艾琳一定感到凯瑟琳很不可理喻。屈塞对于自己女儿的事情很少提及,但在那期节目中,凯瑟琳还曝光了关于屈塞的女儿的事情,好像这么说就使他们的爱情神圣化了。“真卑鄙。”艾琳嘟囔着,与我一起逃离了节目现场。

从那以后,艾琳就尽量避免与凯瑟琳来往了,但是凯瑟琳并不知趣。凯瑟琳经常邀约艾琳,甚至到皮埃尔酒店找她。一天上午,艾琳往我的办公室打电话——这种情况极少发生,因为她一直谨遵她父亲的教诲,不打扰正在忙碌工作的人——她情绪很激动地告诉我:“你一定想不到,她竟然邀请我赴迈克尔·杰克逊的晚宴。她是不是疯了?”对艾琳来说,凯瑟琳想要去迈克尔·杰克逊的晚宴,只不过是她仍然想保持高调和获得关注的举动。“你怎么说的?”我问。“我说我高攀不起她了。”艾琳回答说。正面争执不是艾琳的风格,她只是选择渐渐疏远凯瑟琳,她觉得凯瑟琳并不值得她付出友谊。艾琳觉得自己被利用了。我一直觉得艾琳有些夸张了,直到艾琳去世前,她把和凯瑟琳之间的通信拿给我看,我才改变了想法。我看到她们之间并无真挚的交流,通信内容空洞,甚至如完成任务一般。凯瑟琳拍一部电影时,想要住进艾琳位于比弗利山庄的住宅,于是就在信里理所当然地提出了这个要求。“我不想让错误的人保存这些信件,”艾琳说,“尤其是她。”这也是她让我保管她的遗嘱的原因之一。

她们之间最后一件纠结的事就是艾琳的比萨拉比亚地毯。那条地毯长到可以覆盖艾琳公寓里的整条走廊。凯瑟琳想要那条地毯,所以很多年前就让艾琳在遗嘱里边写明这条地毯归她。后来,艾琳犹豫了:“她不会拿到那条地毯的,她什么也别想要。”我觉得这很滑稽。艾琳的儿子丹尼尔给我打电话说:“你千万要拦着点我妈妈。如果她要对自己的遗嘱反悔,肯定会落下笑柄,我和杰弗瑞还得去处理。”于是,我试着去劝说艾琳。艾琳说:“好吧,我是得留给她点什么,但是她别想要那条地毯。”最后艾琳同意把一面镀金的小镜子送给凯瑟琳,名声算是保住了。

艾琳去世时,凯瑟琳拒绝在她的葬礼上讲话,尽管她也出席了葬礼。追悼会在巴里摩尔剧院举行,那里是大获成功的戏剧《欲望号街车》演出的地方。追悼会结束后,凯瑟琳勉强地对我说:“你的讲话很好。”从那时起,我彻底嫌恶她了。尽管她依然有让我钦佩的地方——即使是她对生活永无止尽的贪婪,也有让人肯定的地方。

我们第一次见面的时候,我为她的美貌而惊艳,我说:“前一段时间,我看了你的一部电影,你在电影中美丽的扮相仅次于嘉宝的……”“《寂寞芳心》。”她接道。但是,给我印象最深的一次对话,是我们之间的一通电话。那天,暴雪席卷纽约,雪堆得很厚,整个纽约都瘫痪了。凯瑟琳的助理和厨师不能像往日的早晨一样,赶来她家了。她那时已经太老了,所以我决定给她打个电话,问问她是否需要帮助。电话响了很久,在我开始担心她出事的时候,她接了电话。“抱歉,我费了好半天才走到电话边,”她边说,边急促地呼吸,“我刚才在屋顶上,把雪推下去,我必须得这么做。如果你不知道怎么打扫屋顶上的雪,我可以到你那里帮你。”她是怎样的女人啊,就算她只是跟我演戏,也足以令我钦佩了。我离开克诺夫出版社很久以后,她的另一部更长更完整的回忆录《我》出版了。我很庆幸,那时我已经离职了,因为那本书充满着虚伪和自恋。但至少书名是切题的,从最初到最后,她始终是她自己。

[译自美国《名利场》]