创造与融合:港厨启示录

邱杨

香港是座典型的半唐番城市,一半华人,一半外国人,民族多样性自然也为这座城市的饮食和文化添加了别样的味道。如今的港厨出品已不再是各种菜系的机械结合,而成为浑然一体的新的有机体。更难能可贵的是,在吸收西式元素的同时,不失中餐的主调和根基,与香港的融合文化有异曲同工之妙。

“一个厨师最坏的情况就是拒绝求变”

陈恩德今年近60岁,人称德哥。法国一位美食评论家曾说:“对人类幸福而言,创造一道新菜比发现一颗恒星的意义还要大。”如果按照这样的逻辑,作为华人世界第一位米其林三星中餐主厨,陈恩德或许早已创造了一个银河系。

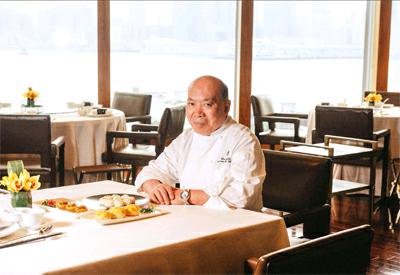

但眼前的德哥却丝毫没有名厨的架子。他个子不高,看上去憨厚敦实,笑容可掬。同行的摄影记者想为他安装耳麦,贴身穿着的厨师服有些不便,他就顺从地解开衣服前襟扣子,没有丝毫的不耐烦。老人的普通话不太好,每每有词不达意时,就朝我连连摆手,语带歉意地说:“不好意思!我不太会说话。”若不是身处龙景轩亲眼所见,我或许很难将声名显赫的米其林三星主厨和眼前谦逊温和的老人联系起来。

龙景轩深藏于香港四季酒店四层,门脸低调优雅。一进门,我就被面朝维多利亚港的全画幅落地窗景所吸引。窗外此刻薄暮冥冥,鳞次栉比的摩天大楼顺着蜿蜒的海岸线起伏,霓虹灯光在维港的臂弯中陆续点亮,忽明忽暗远远近近地闪烁着,一切都是静谧美好的样子。米其林红色指南对三星的定义是:值得为了美食,专程买张机票,千里迢迢前往的餐厅。而已经连续9年摘得米其林三星的龙景轩,或许是全香港最难预订的餐厅之一了——工作日时段至少得提前一个月预订,而周末档期甚至要提前3个月以上预订。

自2002年开业以来,龙景轩就由行政总厨陈恩德掌勺。米其林红色指南的负责人简-卢·纳瑞对这位谦逊低调的名厨曾有过这样的评价:“这位香港厨师有着登峰造极的手艺,我们已经追踪了他10年,他的厨艺令我们十分赞赏。”这样的溢美之词,不禁让我心痒痒想一探究竟,这位米其林星厨的手艺到底是怎样一种好法?

德哥对米其林却是端着一颗平常心。“拿不拿奖,一样要做饭给客人吃。我服务的,不只是一桌两桌的米其林秘密试菜探员,而是每一个来捧场的客人。”这是他自13岁入行起就明白的道理。“中餐厨师必须从底层历尽辛苦做起,每天工作十三四个小时稀松平常,慢慢累积经验才能往上爬。”他出师后,辗转历经大三元、丽晶轩等知名餐厅,后来被赏识,到长江中心的天山阁做总厨,城中名流、高官巨富都曾是他的座上客。

恰恰是这样一位冉冉升起的星厨,却曾经为了照顾家庭而提前退休。1999年德哥的妻子刚刚去世,为了照顾尚在读中学二年级的小女儿,德哥毅然决然地选择了离开厨师行业,提前退休。彼时的德哥还不到50岁,事业正处于黄金上升期。“说实话,在当时那个年纪,内心深处是舍不得退休的,因为一退休,整个人就无所事事了。”直到2002年,在四季酒店的反复劝说下,德哥才重出江湖,担任香港四季酒店中餐厅龙景轩的行政总厨。

重新回到热爱的厨房,德哥更加勤勉。始终保持水准的稳定,是他孜孜不倦的目标。在德哥看来,维持水准最重要的基础是人员稳定。他的厨房团队从始至终几乎没什么人员流动,里面有和他合作了几十年的老拍档,也有自龙景轩开业起就在一起的老员工,这是他特别珍视的情谊和默契。在人才流动频繁的餐饮业里,念旧已经变成了一种可贵的品质。“人心稳定了,菜品的稳定就不会差到哪里去。”有了彼此间的默契,德哥总是能从团队的智慧中吸取养分。他真诚地表示,创新菜品是团队共同思考磨合的结晶。

而关于菜品品质,德哥有自己的一套理念:“一热遮三丑。”在他看来,粤菜最重要的是热和鲜。“只有热吃,才能尝到烹饪过后,每样食材被最大程度激发出来的鲜味。”为了最大限度地保证热度,德哥从不过分重视摆盘装饰。“为了摆盘好看而耗费大量时间,反而耽误了客人吃到菜品时本身的热度,这是本末倒置。”德哥不喜欢,也不需要,这是他的底气。在他看来,“好看不好吃是没有用的”,以至于他常常调侃自己的菜是“实而不华”。

听完德哥的话,我和我的同事们都忍不住心有戚戚焉地使劲点头。连日来每每有热菜端上桌,为了保证图片质量,摄影记者都得先拍照,以留住最鲜亮热烈的瞬间。摄影记者最可怜,明明饿得两眼发昏,还得被迫不断地直面美食诱惑。往往等到拍摄完毕真正能吃时,我们早已饥肠辘辘,菜品也早已凉透,大家伙儿只能再就着嘴温尝一尝。而德哥却慷慨热心地让我们先趁热吃,吃完了再上一盘专门用来拍照。在德哥对“热”的执着关切下,我们心怀感激,终于可以吃到热腾腾的美味啦。

除了热之外,那么鲜从何来?德哥强调,要做出出色美食,先决条件是食材新鲜。为了“新鲜”二字,他敢当面跟酒店管理层据理力争。“我一直跟他们说,第一就是货源。入货的时候不需要便宜,最重要的是质量好,而且适用,绝对不能因货就价。”实际上,在餐饮行业里,越是昂贵的食材反而越是没什么钱赚。德哥在食材的挑选上,也很舍得丢弃,只选最好最靓的部分。他的同事告诉我,有一次和德哥去台湾,要在香港买好海蜇头带过去。买回来的时候是10公斤,带过去却变成了6公斤,惹得同事直好奇:剩下那4公斤去哪里了?德哥却回答得云淡风轻:“其他4公斤都不够靓,我只选最好最鲜的。”我忍不住叹服,这可真是为了品质而执着“任性”啊!

如今德哥已经很少亲自下厨,更多是充当指导出品和创作菜品的角色。但他仍然每天都坚持在餐厅里盯场,也乐于跟客人聊聊天听取意见,熟客们常常叫上一壶茶和两件点心,就和德哥拉起家常来。或许正是这种谦逊谨慎、精益求精的性格,让临近花甲之年的德哥,仍然保持着旺盛的创造力。米其林美食家曾先后10多次造访这里,他们对餐厅常变常新且细致非凡的菜单赞许有加。事实上,龙景轩完整的菜单上共有130多道菜肴,每年根据季节的变化而更替,总厨陈恩德的推荐菜,被细致地用红色Logo标记出来,这些菜肴绝大多数都出自德哥的创造。

其中一道招牌点心鲍鱼鸡粒酥,就是德哥的原创。灵感来自于嫁女饼,在香港传统习俗中,女儿出嫁要有嫁女饼,其中就有鲍鱼酥这道点心。但传统的鲍鱼酥并没有鲍鱼,有一天德哥突发奇想,凭什么鲍鱼酥不可以有鲍鱼呢?便研制出了这道顶着真鲍鱼的鲍鱼鸡粒酥。在原材料上,他选用目前香港最好的15头南非原汁鲍鱼。鲍鱼汁也不用寻常的蚝油汁,而是用老鸡、排骨、火腿、葱姜等多种食材,连同煮鲍鱼的汁水一起熬煮,熬上七八个小时方成就这浓浓的极品鲍鱼汁。这道点心研制出来后,外面餐厅模仿者众多,却始终难以学到精髓。

在我眼前的鲍鱼鸡粒酥,小小一只,轻巧可爱。镶在酥皮挞体之上的鲍鱼,有纵横三道切口,据说这是德哥在试吃时,发现鲍鱼咬下去很容易粘在牙齿上,而下方的挞体容易碎烂,便细心地在鲍鱼上划出切口,方便食客小口享用。一口咬下去,酥皮崩裂开,化作满口浓郁的牛油芳香,搭配着软嫩弹牙的鲍鱼和咸香适口的鸡粒,三重味觉和口感在口腔中碰撞,却出人意料地交融契合,层层美妙仿佛在舌尖起舞,果然名不虚传。

龙带玉梨香也是德哥早年创作的经典菜品。底层是啤梨,中间是鲜弹虾胶,上层是鲜带子,三种食材拼合成馅,扑上薄粉轻轻一炸。吃起来,啤梨的鲜甜、虾胶的鲜弹和带子的鲜美融合为一体,外脆里嫩,浓郁鲜香。德哥一贯坚持食材至上,这里选用的虾一定要是缅甸虾,而带子则是极少见的南澳带子。“相比之下,日本带子和加拿大带子都不适合中式料理,甚至连西澳带子的品质也不及。但因为地震海啸等原因,货源品质下降得厉害,像这种品质的南澳带子,如今是有钱也买不到,我们用的还是多年前的存货。”

传统的菠萝包是没有馅料的,但德哥制作的菠萝叉烧包却创造性地将菠萝和叉烧结合了起来。仅仅是单吃皮,我就已经笃定,这是难得一尝的上好菠萝包,偏偏还加了肥瘦适度、鲜香适口的叉烧和松子来帮衬,松子将叉烧熏染上干果的清香,热乎乎的菠萝包更将内馅的甘香推至一个全新的境界。我不禁感慨,米其林三星主厨的出品果然更能找准馋嘴食客的味觉痛点,挠得你嘴里、心里和胃里都畅意盎然。

德哥还擅长把鱼子酱、黑松露、鹅肝等西式经典食材,天马行空地应用在传统粤菜菜式之中。比如这道鲍汁花胶鹅肝,鹅肝指定要用法国货,而花胶则是早年存货巴基斯坦大花胶。德哥用鲍汁来处理花胶,直煮至黏稠软糯,再别出心裁地搭配上经过低温慢煮锁住肝油的鹅肝,鹅肝的入口即化与花胶的香滑软糯相得益彰,更妙的是配上一丝丝上等老陈皮提味,更添别样风情。

将意大利米和中式烹饪结合起来的“非同饭响”,是德哥坐飞机时无意得来的灵感。“空姐问乘客要饭还是要面,乘客说要面,却发现自己的面和别人要的饭看上去竟然一样,乘客质问空姐怎么回事,这才知道原来这是样子似米饭的意面。”受到启发的德哥回来后,就研发出了这道奇妙的炒饭。“这里的主食很有趣,是意大利Pasta做成了米饭的形状,看上去像米,但却更加柔韧弹牙,嚼劲十足。”德哥将它用中式炒饭的做法烹制出来,吃起来竟然毫无中式炒饭惯常的油腻,口感惊艳,层次分明,让人连连赞叹这绝不是一碗简单的炒饭。

在德哥的创意世界中遨游,还可以见到黑松露焗鸡的搭配,鱼子酱与中式鸭肉的相遇,中西合璧精彩纷呈。更难能可贵的是,在吸收西式元素的同时,不失中餐的主调和根基,与香港的融合文化有异曲同工之妙。

“一个厨师最坏的情况就是拒绝求变。假如你不愿意求变,那就表示你不想再改进。”德哥视烹饪为生命的一部分,不断向前扩展宽度。在他看来,一个真正的大厨不应只顾跟随固有的烹饪模式,相反,“厨师应该在需要时做出改变,务求提供最佳的饮食享受”。

德哥如今很少去别的餐厅试菜,担心被五花八门的菜式所左右,反而无法专注于自身的灵感和创造力。一直被模仿,从未被超越——这句话很适合德哥的辉煌战绩。连米其林的工作人员都太爱他,还专程送了一枚带有米其林标志的手表给德哥作为私人礼物,以对他多年始终如一的品质水准表示钦佩。我们见到他时,他正好戴着这块象征着大厨荣誉的手表。

德哥的一生都在香港度过,在他眼里,“香港是做厨师的好地方”。香港是座典型的半唐番城市,一半华人,一半外国人,民族多样性自然也为这座城市的饮食和文化添加了别样的味道:英国绅士的下午茶,在这里演变成了具有香港本土符号的鸳鸯奶茶;加入颜料和西洋透视法的岭南画派,在香港结出硕果;连最传统的粤剧,也在香港融入了不少西洋乐器和曲谱;如今的港厨出品也不再是各种菜系的机械结合,而成为浑然一体的新的有机体。采访的当天恰好是冬至,德哥还得继续忙碌至深夜,对此他甘之如饴。“做厨师就是这样咯,别人最开心的时候,就是我们最忙的时候。”

研习食材,达者为先

身处半岛酒店二楼的中餐厅嘉麟楼之中,仿佛置身于20世纪20年代老上海浓浓的怀旧气息里:木质屏风、琉璃彩窗、东方地毯和柚木地板交相辉映,墙上挂着殖民地时代的老照片,案头摆着上年头的老物件。当梁燊龙快步从厨房门后走出来,和我打招呼时,他特意整了整雪白的厨师服,一如他对菜品和食材的严谨。这位行政总厨2016年6月才刚刚入职嘉麟楼,就在年末为餐厅摘下了米其林一星。梁总厨看上去很年轻,说起话来彬彬有礼,完全猜不到他竟然已入厨30多年了。

梁燊龙最早进入厨房,还是受兄长的影响。他的兄长是一名上海菜厨师,他曾跟随兄长一起移居德国。在兄长的耳濡目染下,18岁的梁燊龙渐渐对厨房产生了兴趣。“每天都可以见到很多新的食材、新的调料,这太有趣了。”他开始进入一家中餐馆,学习传统粤菜烹饪之法,但入厨却是一条艰辛之路。每天都要连轴转地工作14个小时以上,洗菜、杀鸡、切肉、卸货……一切的脏活累活粗重活都要做。“手指由于长时间泡在冷水里,每天下来手指甲都是麻木的,一碰就疼。”

老师傅们教得少,梁燊龙只能自己悄悄观察偷师,等到夜里老师傅们都下班了,他再尝试自己模仿摸索。“师傅们要求很严格,他觉得你炒得不对,就剥夺你出菜的机会了。”在诸多浑浑噩噩混日子的学徒中,梁燊龙显得与众不同。他肯动脑筋,愿意真正沉进去,下工夫琢磨钻研,仅仅3年半就迅速出师了。此后,他于1995年进入香港福临门酒楼,一干就是21年,直到今年才加盟嘉麟楼担任行政总厨。在他看来,入厨最重要的是兴趣和热忱,不能只是为了讨生活而已。

梁燊龙多年来始终不忘自己当厨师的初衷——食材是他为之痴迷的根源。“每一样食材都有不同的个性,厨师必须花大量心思去钻研和理解这些特性,和食材深入对话,才能了解食材本身,进而激发出不同的口感和味道。比如说鲍鱼要有嚼劲,吃鱼头要滑,焖煮要入味……”他喜欢亲自逛街市挑选食材。“中餐煮食方法千变万化,每道菜色、每款食材都各有千秋,唯有能表达个中真味的方能称为良厨。”

研习传统粤菜出身的梁燊龙,却并不排斥创新。“关键要看食材本身的特性,适不适合创新的搭配组合和烹饪方式。”他也会琢磨研发新菜品,“现在的人好东西吃多了,就想吃一些新鲜的东西、新鲜的做法,如果不去琢磨,就会跟不上。”他常常去供应商那里搜罗食材,一旦有新的食材供应,他就会带回家去仔细研究,从食材上找灵感。“如果可以尝试,不妨加入一些创新元素,尝试新的配搭和组合。但如果整道菜品会因此而失掉食材的本味和根基,这是我无法接受的。”

大厨见到新鲜靓材的兴奋劲儿往往是掩饰不住的。就在昨天,梁燊龙还亲手烹煮了156只日本鲍鱼。“自从日本海啸以来,往往见到的鲍鱼都比较新,不够水,我已经很久没见过这么好的鲍鱼了!”一见靓材就心生喜悦的梁燊龙,还特意拍了照片,献宝似的跟我们热切分享,我甚至能看到他眼睛里瞬间迸发出的光亮。“越是高级的食材,做法越是简单。”梁燊龙告诉我,其实当食材足够优质时,反而不需要太多调料的配合和繁复的烹饪,就能激发出它本身的鲜味。

梁燊龙对食材的要求也很高,一旦发现有品质不佳的食材进入餐厅,他会立刻停掉,坚决不容许这样的食材被送到客人嘴边,这是他作为厨师的底线。

“以前的食材比较稳定,相对来说更容易掌握,而现在的食材比较多元化,不断有新的东西冒出来。”香港向来是个中西文化融合之地,不同时代不同地域的人汇入这里,也把不同的文化和习俗渗透进这片土地之中,融合一直没有停止过。香港的饮食文化也是东西文化交融之所在,同时显现出香港本土的特色,在传统性与国际性之间维持着动态平衡。这是个新旧交融的时代,梁燊龙也会更多地尝试了解新式食材,取长补短。

蜜椒汁炒特级韩牛粒就是创新菜品的最佳范例之一。“以前我们常常用日本黄牛肉或香港本地牛肉,日本牛肉吃起来口感软滑,但近年以来,香港盛行吃油脂少的韩国牛,这种牛的牛肉味更重一些。”梁燊龙便尝试用百花蜜与黑胡椒特制的蜜糖黑椒汁来配搭,没想到竟然激发出令人惊喜的新口感,备受推崇。

与此同时,他也坚持用传统方式料理鸭肉。“乾清八宝鸭这是很古法的做法了。先将鸭子炆大约1小时15分钟,时间的长短要掌握得当,时间短则生,时间长则烂。”他强调炆的过程中一定要把鸭肉鸭骨间的汁液锁住,这样吃起来才不会柴。馅料则以莲子、薏米、火腿、肉粒、咸蛋、百合、栗子和冬菇这八种材料熬制约一个半小时,再加入现熬的头抽鲍鱼汁,将馅料的香味激发出来,如同打通了馅料彼此之间的筋脉。吃的时候,将馅料搭配着鸭肉一口吃下,馅料中的莲子薏仁口感绵密,与鸭肉鸭皮的酥香充分渗透、缠绕……

嘉麟楼如今的菜单,全是粤菜中最经典的菜色。梁燊龙坚持选用最新鲜的当季优质食材,尊重食材的本味和特性,做出恰到好处的烹调,以展现食材的独特味道。在厨师这个圈子里,像梁燊龙这样几十年的老师傅已经越来越少了,但他仍然坚信学无止境。“有一句话叫学无长幼,达者为先。我们一定要不断地去找,去看,去钻研……”

“复杂是最有趣的部分”

“怎么才能把菜做出新意?”这个问题显然很对陈勇的胃口。我明显看到他的眼睛发亮,连嗓门听起来也大了几号。“做这一行的兴趣就全在这里了。”这是陈勇给我的答案。他笑起来声如洪钟,仿佛整个房间都在随之震动,露出他松鼠般可爱的大门牙。

我见到陈勇时,他刚刚和家人休假回来,这在他身上是极其少见的情形。作为新同乐酒家的行政总厨,他其实有很多假期,但多年来他却几乎拒绝给自己休假。这不,刚回来,他就马上投入到即将开始的冬至圣诞高峰期的准备事项里去了。在同事们眼中,陈勇一直很勤奋,对自己的要求也很高。“平时别的师傅和伙计在午休时,他还会在厨房里切菜。”其实作为总厨,这些琐碎的工作完全不需要他亲自去做,但他仍然愿意亲力亲为。

和陈勇握手时,他那如同锯齿般粗粝的大手掌让我印象深刻。陈勇今年已经50多岁,头发也几乎全部花白了,功成名就的他原本不需要如此努力。但或许正是因为这样的勤奋进取,让他效力的新同乐酒家已经连续几年摘得米其林二星,更在2011年跃居米其林三星,成为当年和龙景轩并驾齐驱的三星中餐厅。

陈勇在生活中风趣幽默,爱开玩笑,但在厨事上却要求极为严格。按照餐厅的惯例,老板会要求每隔1个多月便更换一次主厨推荐的菜牌,但陈勇有自己的标准,必须推出他真正满意的作品,绝不应付了事。有时创意灵感不到位,或对菜品品质不够满意时,他宁愿违逆老板的意见,坚决不换。厨房是厨师们的领地,不相关的人不容许随意进入,哪怕是其他部门的同事也不行。同事们悄悄告诉我:“如果不经允许乱闯,可能会被他骂的哦。”有时候媒体想要进入厨房拍摄,他也不一定同意,是位极有性格的大厨。

如今让陈勇如此捍卫的厨房领地,在当年他第一次进来时,却只感觉到了脏和热。陈勇年少时就被隔壁师傅带着入厨。“每天从早上6点干到晚上12点半,只觉得厨房里又脏又热又累。没想到,一晃眼,竟然一直做到了现在。”他有些感慨,用粗粝的大手抚了抚花白稀疏的头发。当学徒时,师傅教陈勇的并不多,直到后来他辗转到了马来西亚,才真正长了见识。“原来食物还可以有这么多变化!东南亚餐厅的厨房,也和中餐厨房粗犷的风格不一样,更干净更系统。”因为见识了很多高手,这段经历对陈勇影响很深,回来后他开始重新提升自己。

如今的陈勇,早已今时不同往日。让我惊讶的是,作为一家海鲜酒家的总厨,他现在却已经不再做常规的海鲜类菜品了。或许是我惊讶的样子逗乐了他,他爽朗地大笑起来,轻轻松松丢下一句话:“清蒸、白灼这些常规做法,实在太普遍太简单了,连我妈妈都会做,对我来说早已经没有挑战的乐趣了。”在他看来,只要食材够好,海鲜料理是容易的,难做的反而是小菜。陈勇继续告诉我,事实上很多传统海味食材在料理上也不需要太多变化。“客人已经习惯了这种传统口味,如果你加入一个创新元素进去,他就觉得不是他要的了。比如一个鲍鱼几千块,你去搞创新吃法,客人可能会跳脚骂人,质问你在做什么?”

对于陈勇来说,他现在醉心于如何把菜品做出新意。“复杂是最有趣的部分。”即便是最最传统的烧乳猪,也要吃出复杂和新意,就如同摆在我面前的这道百花脆皮乳猪件。这道菜看上去貌不惊人,摆盘也很朴素,但一上桌,浓厚的香味便扑鼻而来,只见乳猪皮色泽金黄,质感细腻,分外诱人。可诱人是诱人,但乍看之下,这和我平日里吃到的乳猪似乎并没什么太大区别啊?或许是看出了我的疑惑,陈勇又露出了他那标志性的迷人笑容,笑容里却写满了笃定。我将信将疑地夹起一块,一口拦腰咬断,随着乳猪皮碎裂的咔嚓声,隐藏在猪皮之下的虾胶露出了真容——这下面竟然藏着一整只圆乎乎肥嫩弹牙的虾胶,酿在乳猪皮之中。这太惊喜了!饱满多汁的虾胶和脆到爆裂的乳猪皮完美地融合在一起。

他甚至还将四川的代表菜水煮鱼进行了“改造”。“香港人不怎么爱吃辣,但奇怪的是姜的辣味却是可以接受的。”陈勇便烹制出老姜版水煮鱼,用姜的辣味替代辣椒的辣味。对于我来说,这样奇特的水煮鱼,也算是“活久见”了。

陈勇不认为自己有什么招牌菜,“厨师最重要的是每一道菜都要有所变化”。在厨师的武林江湖中,如果说憨厚达观的陈恩德,像是武林第一大门派少林寺德高望重的住持,那么陈勇给我的感觉,就更像是风清扬似的人物,醉心武学的世外高手,招式变化莫测。陈勇的菜式以粤菜为基础,大胆加入其他菜式元素,如泰国、日本及西方用料和烹调元素。在他看来,“饮食应该世界大同,味道决定一切”。

“有时候我们创作的菜品,可能只有三成的客人喜欢,而剩下七成都是负面的声音。”即便如此,陈勇说也应该去面对,千万不要害怕和退缩。“每一个厨师都想创作出好菜,但未必每个客人都认同。但好不好吃,要倾听自己内心的声音。”说到底,一家餐厅做到最高级就没有秘密了,无非是一年365天都要保持同一个水平。陈勇对好菜的标准其实很简单——好吃,大道至简,这两个字却又包含着无上的复杂和变化。

回归基础,不忘初心

不似老派厨师内敛谦逊的风格,Eddy身上充满年轻一代厨师的活力——他进取心强,表达能力也很强,说起话来滔滔不绝,言谈举止间并不刻意掩饰自己的鲜明个性。配上他圆乎乎的憨厚形象,Eddy给人的感觉就像是一团行走的正能量。

不像老辈厨师多数是为了讨生活而入厨,Eddy却是从小就自己打定主意要当厨师。“小学三年级时,其他同学的志愿都是长大后想当警察、医生之类的,只有我一个人想当厨师。老师问我为什么?我说我很喜欢做菜给朋友吃,那种感觉很开心。”Eddy小时候住在九龙湾最古老的屋村,由于父母工作忙,还在上小学的他就得学会自己照顾自己。“妈妈每天上班前,就把米淘好,肉切好,放在电饭煲旁边,每天我一按电饭煲开关过半个小时就可以吃了。”就这样连续吃了一年多的“饭煲肉”,实在受不了的Eddy开始自己尝试着炒饭炒肉。没想到,做出来的饭菜竟然有模有样,他满心欢喜地打电话叫住在同楼的同学来吃,这个同学便成了小Eddy的第一位客人。上中学后,他的每一份暑期工也都跟餐饮有关。

中学毕业时Eddy成绩不好,想去读厨师学校。“女朋友跟我说,当厨师不会有出息,就跟我分手了。我叔叔的老婆甚至说,读书不成的三大害——赌、嫖、喝,这样的人才去当厨师。”在20世纪80年代,厨师在整个香港的社会地位并不高,甚至可能背负着人们的偏见。Eddy那个时候就立誓,一定要做给这些看低厨师的人看,自己一定会成功。

但Eddy的会考成绩只有3分,英文等级也只有U级,本不合资格报读职业训练局的下属学校。在他的反复哀求下,导师终于被他感动,同意让他入学。1988年的香港,西餐在香港社会中远不如今天这般普及,能做好西餐的中国人更是少之又少,Eddy从中看到了自己的目标——要做香港数一数二的西厨。Eddy在补习班的英语老师对他印象深刻:“他很爱发问,晚上下课后,还特地跑来问,怎么提高英语。”

Eddy的努力没有白费,他拼命学习Fine Dining理论,学校老师见他勤奋,就把他推荐到半岛酒店的西餐厨房实习。“当时是从洗碗开始做起,外籍大厨火气很大,也只能默默忍受。”他开始偷偷在洗盘子时,通过剩菜剩汁来学习,这个是红酒汁,那个是黑菌汁……尽管辛苦却有不少收获。“我在搬货卸货时,从中认识了5000多种干货和调料酱汁,什么意大利醋啊、红酒醋啊,让我眼界大开。”

那段时间里,因为长期在厨房里洗碗、洗菜、削土豆皮,Eddy的手指总是黑黑臭臭的,连呼吸都透着油烟味,洗澡也冲不掉。和女生约会时,他想去牵手,女生却立马把手缩回了,惊讶地问,你的手上为什么有这么多茧?Eddy只得苦笑,安慰自己没女朋友也没关系,反而更加拼命地工作。

Eddy算是一个有天分的学生,4年时间就出师了。毕业后,他顺理成章地留在半岛酒店工作。他的师傅彼得·哈特(Peter Hatt)在回瑞士之前,交给他一个小小的信封,叮嘱他,在最艰难的时候才能打开。一直等到3年后,Eddy才把信封打开,里面是一个名字和电话号码。他由此认识了他的第二位师傅斯特凡·赫尔佐格(Stefan Herzog),并跳槽到其主理的赤柱西餐厅工作,师傅带着他参加世界比赛,并很快加入了香港国际厨师队。

为此Eddy甚至还跟父亲闹翻了,父亲想不通为什么放着体面的星级酒店工作不做,反而去那小小的餐厅?Eddy却并不留恋一眼看得到头的工作,他需要更大强度的挑战。为了参加比赛,每天晚上等到餐厅生意结束后,夜里12点他才能开始专注练习,直至凌晨3点半才去睡觉,第二天早上8点半又继续爬起来干活——这样的日子他坚持了整整2年半。彼时22岁的Eddy,多次代表香港参加国际性的厨艺比赛,开始崭露头角,屡获殊荣。也是直到这时候,他才获得父亲的真正理解,当年儿子的决定并没有错。

2001年时,Eddy率先在香港城里开设了最早的法式私房菜餐厅,彼时的香港尚未流行吃私房菜,也正是在他的带动下,私房菜的潮流才开始在香港慢慢热起来。Eddy的餐厅也受到诸多明星的追捧,成为他们的聚会之地,以至于每天晚上都有狗仔队在餐厅楼下趴着。那个时候,Eddy连开7家餐厅,买食材、请人工都不计成本,一时之间意气风发。

直到2003年遭遇“非典”,所有餐厅全部关门,几乎是在一夜之间,Eddy的全部积蓄就赔光了,甚至到了要用信用卡透支给员工发工资的地步。“其实当时也可以选择破产,但想要在这行立足,就必须要保持信用。”祸不单行,Eddy的合作伙伴也在这时因病去世,只留下他一人苦苦支撑。他不得不变卖餐厅和房子,几年后才彻底还清供应商的全部债款。这个惨痛的洗礼,让他陷入人生低谷之中,天天喝酒麻醉自己。直到有一天他突然意识到,不能再这样颓废下去,便重新振作起来,回到酒店当行政总厨。身为行政总厨,开会的时间永远多过做菜,这让他怀念以前的日子。

2012年,他再次创立了法式私房菜馆CHEZ ED,重出江湖。这间低调的餐厅藏身于耀华街的一座食厦之中,电梯门一打开就进入餐厅的范围。整个餐厅以黑白为主色,搭配多块彩色布幕。电梯的左手边,是一个开放式厨房,食客们在享受美食的同时,也可以欣赏到Eddy的高超厨技。我却被墙壁上一幅醒目的题字所吸引——“用心梁厨”。Eddy的中文名姓梁,这4个字或许就是无论遇上多少挫折,他也总能重新站起来为大家烹调美食的秘诀吧。

我们在这里见到Eddy时,他正在和一位明星朋友聊天。Eddy今年当选了香港厨师协会的会长,很多明星开餐厅都愿意找他咨询帮忙。这里也常常是明星爱来光顾的私人空间,谭咏麟、刘嘉玲等都常常是这里的座上客。

Eddy擅长法餐,无论是鹅肝、松露、鱼子酱,还是牛肉、海鲜,处理起来都是游刃有余。在这家餐厅里,每天的餐单根据当日能采购到的最佳食材去设计,客人吃什么,由厨师说了算。因此,即便是常常光顾的客人,也总能尝到新的惊喜。Eddy做的法餐,必定要用最优质的食材,菜式则全是心思之作。比如鹅油浸鲑鱼,用自制的鹅油把鲑鱼慢火浸熟,鲑鱼吸收油分后,更突显鲜味。新西兰鲜带子配鱼子酱则以自家熬煮的清汤,把带子煮熟,带子不韧且保持鲜嫩。果木烟熏白鸽是以果木把白鸽熏香多个小时,未吃已闻到烟熏的香气。Eddy做起菜来一丝不苟,连摆盘也精细精准。他天生热爱厨房,这种精细到精确的讲究,才是传统法国菜的精髓。

除了路线高端的传统法式私房菜,Eddy还热衷于法式料理和港式茶餐厅的混搭。在龙虾宝宝这家港式茶餐厅里,他就以龙虾做主打,所有出品都与龙虾有关,价格却很亲民,符合茶餐厅的定位。“把传统的西餐和贵的食材放入平民化的餐饮方式中来,让香港老百姓都可以吃到。”Eddy开玩笑说,小时候大人们常常把龙虾当早餐来形容有钱人家的日子,现在龙虾宝宝,所有人都可以轻松实现了。

招牌龙虾肠粉,就是将法式大龙虾与粤式点心肠粉有趣地结合起来。Eddy将米浆倒在白布上,蒸成像纸一样的薄片,然后把龙虾熬制而成的浓郁汤汁淋在肠粉之上,加上分量十足的澳洲龙虾肉,卷成圆筒状的肠粉,最后再撒上一层虾子增添鲜味。还有龙虾汤碗仔翅,用龙虾清汤来做碗仔翅的汤底,加入些许龙虾肉,就实现了香港人爱吃的街头小吃与龙虾的创意混搭。Eddy将龙虾肠粉与龙虾碗仔翅的组合称为“龙虾妈宝”。

而在我眼前这碗龙虾浓汤乌冬面里,最吸睛的无疑是占据汤碗半壁江山的龙虾肉了,连壳带肉的样子粉嫩可爱。另外半边则铺着粟米粒、小番茄、蘑菇和煮得恰到好处的溏心蛋,白玉稚拙的乌龙面松松铺在汤碗底部。最精彩的瞬间,由Eddy亲手来完成,他端起一碗熬得鲜亮浓香的龙虾浓汤,细心注入汤碗之中,一瞬间,所有食材都在浓汤的滋润氤氲下舒展开来,更显诱人。

“龙虾浓汤采用最传统的法餐做法,先将龙虾头烤一下,加入红萝卜、番茄、洋葱、白兰地等材料,小火熬制4个小时,最后再放一点点新鲜的奶油,方做成这传统法式龙虾浓汤。”连看上去不怎么起眼的配菜,蘑菇和小番茄都是用慢煮的方式制成,用橄榄油、蒜头、香草、罗兰叶等配料一并熬制而成。鸡蛋选用的是日本鸡蛋,精心煮成溏心蛋,点缀一点桂花和上海黄酒来提鲜。

另一道龙虾泡饭,则采用龙虾清汤作为汤底。龙虾清汤用洋葱、胡萝卜等若干种蔬菜和龙虾头小火慢煮6个多小时,闻起来清香淡雅。还有一道滋味浓烈的龙虾Laksa,将龙虾、浓汤与源自槟城的Laksa奇妙地拼合在一起。这两碗摆在一起,一个像高雅的白玫瑰,一个像艳丽的红玫瑰,让肚子容量有限的我一时之间难以取舍。Eddy特地跑来提醒我,必得先吃龙虾清汤做底的泡饭和碗仔翅,再吃龙虾浓汤乌冬面,最后才是滋味浓烈的龙虾Laksa,从淡至浓,方不掩食材和清汤之本味。

在Eddy看来,好的厨师一定要重视基本功。“我们做事情就像打功夫一样,一开始就要把基本功打牢。”烧汁是法国菜的灵魂,但现在很多年轻人都做不好了,既没有耐心也没有时间来熬煮新鲜烧汁,而是以现成烧汁来取代,这是Eddy无法认同的。“要制作出让人念念不忘的浓味,必得经过长时间的熬煮,方能逼出食物原本的鲜味,而不是一味求快,用现成材料缩短制作工序。”在Eddy看来,“Back to Basic(回归基本)才是好厨之道”。比如Eddy所用的龙虾浓汤和龙虾清汤,就必须是每天新鲜熬制。在龙虾宝宝的厨房里,就一直在熬制着各种各样的新鲜汤底。

香港这个国际大都会,吸引了众多国际名厨来此开设餐厅或担任大厨,各国传统与新派融合风味近年来百花齐放,令“食在香港”有了更丰富的内涵。Eddy像无数勤奋拼搏的香港人一样,他如今和同事在一起的时间远比跟9岁的女儿相处的时间多,这多少有些让他心怀愧疚。女儿已经开始展现出味觉的天分,品评起菜式来头头是道,但他还是希望女儿以后不要再做厨师了,太辛苦。

对于厨师来说,怎么样才能一直保持创造力?Eddy的答案是热忱。“做厨师最重要的还是要有热忱,如果你自己都不热爱你的工作,只觉得很辛苦,又何谈拥有创造力呢?”Eddy相信人器合一,每当他买来新的厨具,都要花时间和厨具聊聊天,沟通情感。有时候看到Eddy一个人抱着一把铲子在自说自话,身边的人都以为他脑子短路了。时间久了,再看到这样的情景,也就习以为常了。Eddy今年46岁,正是厨师的黄金期,他坚信香港的明天会更好,自己还会继续拼搏10年。他的故事就像是每一个香港人的缩影:出身低微不要紧,最要紧的是有做到最好和永不放弃的决心。

(感谢香港旅游发展局、半岛酒店对本次香港之行提供的大力帮助)