皖江音乐文化的生存现状初探

○ 刘 蕊 徐 冉

绪 论

皖江地区是指长江流域安徽段两岸地区,覆盖地域涉及现行行政区划的沿江八市,即:安庆、池州、铜陵、芜湖、马鞍山、巢湖、宣城(除绩溪县)和滁州市东部。

皖江地区的历史文化源远流长,前推至新石器时期的薛家岗文化,后经西周古皖国、秦代衡山郡、东汉庐江郡、南宋安庆城,直到1667年安徽建省。自先秦至现今,皖江文化就没有中断过,其范围广泛、内容丰富、底蕴深厚,涉及历史重要人物和重大事件,以及文学、戏曲、书画、政治、经济、科技、宗教、民俗风情、生态环境等众多领域。

皖江音乐文化在历史的发展过程以其独特的表现形式,和彰显出的地域文化特点得以生存,如何做好皖江音乐的传承,一方面要挖掘和保持很纯正的皖江音乐,通过某种方式恢复它,一方面也要鼓励一些新的创新形式,音乐文化只有不断的重复和传播中才能得以生存和发展。

一、皖江音乐文化的历史发展脉络

1、皖江音乐文化历史上经历的几个发展阶段

(1)远古时期

皖江地区音乐在考古发现中可见早期石磬、龠等乐器,围绕于此而存在的乐舞、民歌亦有记载。如皋陶发明龠而创作的乐舞《夏龠》曾是大禹时代的重要乐舞之一,而民间祭祀乐舞中模仿鸟兽、征战、宗教的舞蹈在《淮南子》等书的记载中有所反映。[1]

从史料来看,《吕氏春秋·音初篇》记载了一首名为《候人兮猗》的南方民歌,它的歌词很简单,只有四个字,且只有前两个字有实意。这首篇幅甚为短小的歌曲被称为“南音之始”,相传是大禹妻子涂山氏期盼大禹早日归来而吟唱的,足见其年代久远。[2]而从文物来看,庐江出土的商代大铙,潜山出土的西周大铙、寿县出土的春秋时期的编钟等都是音乐悠久的有力证明。

(2)先秦时期

到先秦时期,皖江身处楚、吴、越等诸侯国的辖制下,以钟鼓祭祀音乐为主体的音乐文化在此亦有记载。如这一时期出土的的青铜乐器:合肥的商代铜铃、青阳的编钟等。在民歌方面,居于楚都陵阳九年之久的屈原完成了《九歌·招魂》篇,为安徽成为今天的民歌之乡留下了历史的踪迹。[1]

(3)中古时期

中古时期,歌舞艺术得到发展。百戏中的“角抵”在望江县志中有记载,这种以舞蹈动作和说唱结合来演绎故事的形式在皖江地区也得到了发展。乐舞艺术中,马鞍山出土的漆器中所绘制的宴乐歌舞图可比曹植《箜篌引》篇中的奢华舞容,而合肥近郊曾流行有“筝笛浦”的传说,叙说了曹操和歌伎宴乐歌舞的盛况。这些歌舞艺术与汉唐歌舞伎乐的旺盛发展态势是相合一致的。[1]

(4)近古时期

自宋代开始,民间俗乐艺术得到了很大发展,说唱、戏曲、民歌逐渐走到了艺术的前沿而取代宫廷乐舞的统治地位。宋大观年间(1107-1110)流行于芜湖、当涂、繁昌等地的傩舞,将民间祭祀歌舞普及化发展成为戏曲而发展至今。其中有影响的剧种,如黄梅戏、京剧、徽剧、文南词、傩戏、青阳腔等。

民国时期,民间传统音乐各种体裁结合战争需要进行了题材创作的发展,产生了时代风貌的曲艺、戏曲等。新中国成立后,民间艺人的社会地位得到尊重,巢湖、繁昌民歌甚至走进了中南海演出。

从以上发展历程可以看出,皖江地区的音乐艺术一直与中国历史发展中的音乐艺术步调一致,呈现出鲜明的历史特点,彰显出地域文化中某些个性特点。

2、研究皖江音乐文化现状的必要性

皖江流域有着长江的哺育,其音乐文化不可忽视,岳西高腔、黄梅戏、皖南花鼓戏等都是皖江地区具有特色的音乐部类,对他们现状的研究和探讨,关系到皖江音乐文化血脉的延续,是保护皖江音乐的重要理论支撑。艺术各个部类本就是一个相互依存、相互借鉴发展的裙带关系,能否保护甚至是挽救皖江音乐,是维持健康的文化环境和完整的文化圈层的重要因素。

二、皖江音乐文化的生存现状分析

皖江音乐文化在几千年的发展历程中逐渐形成了多元的音乐艺术风格。其中包括:桐城时兴歌、繁昌民歌、铜陵牛歌、断丝弦锣鼓、全椒民歌、当涂民歌等传统民歌大约10项;十二月花神 、花棒舞、莲湘舞、东至花灯、手龙舞、秧歌灯、跳和合等传统舞蹈大约8项;目连戏、黄梅戏、岳西高腔、池州傩戏 、青阳腔、洪山戏以及曲艺等传统戏剧大约12项。直到目前为止,皖江音乐除了部分戏曲剧种保留了社区化的演出形式,其它音乐种类的表现形式保留和传承的较少,其传承主要依附于民间艺人的口头传授或少量乐谱为参考。[3]

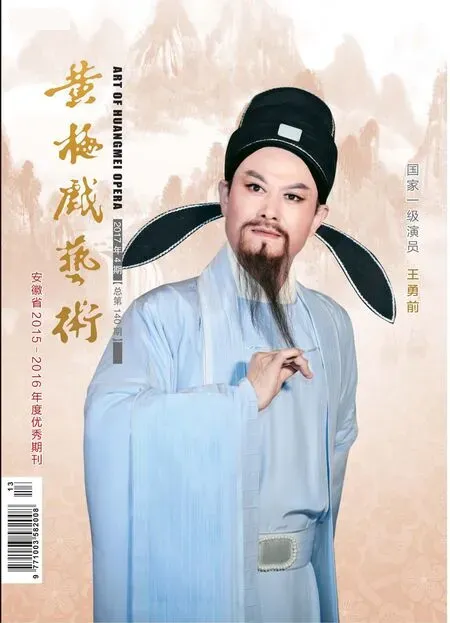

1、多元化的演出形式——黄梅戏

黄梅戏旧称黄梅调或采茶戏,是中国五大戏曲剧种之一。[4]也是与徽剧、庐剧、泗州戏并列的安徽四大优秀剧种之一。

黄梅戏以唱腔淳朴流畅,明快抒情见长,具有丰富的表现力。表演质朴细致,以真实活泼著称。

黄梅戏的发展历史,大致分为三个阶段:第一阶段,约从清乾隆到辛亥革命前后。这时期从一些小戏发展到故事完整的本戏。第二阶段,是从辛亥革命到1949年。这一阶段,黄梅戏演出活动渐渐职业化,并从农村草台走上了城市舞台。第三阶段,是1949至今。多年来造就了一大批演员,如黄梅戏演唱艺术有突出成就的严凤英、王少舫等老一辈艺术家,中青年演员马兰、韩再芬等相继活跃在银幕上和舞台上。2006年5月20日,黄梅戏经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录,分布地以安庆为中心,遍及中国。

表演形式:

黄梅戏萌芽阶段的表演形式是只有表演者,没有表演团体。[5]他们多是在庙会上或过年过节时演出,演员自由结合,这种演出纯粹是自娱自乐。早期的黄梅戏,还没有形成真正的表演团体。

黄梅戏早期阶段的表演形式是短期的、季节性的演出。[6]有服装、道具等戏剧所需要的程序和要求,演出人员相对固定、人员很少、形成业余或半职业的班社。

黄梅戏后期阶段的表演形式主要从山歌、茶歌、采茶灯、凤阳花鼓调的演唱,发展到有简单故事情节的二小戏、三小戏。[5]这个时期的班子,基本是业余性或半职业性的,从农村进入城市。黄梅戏到了清末民初,兼收并蓄,已经发展成比较完整、成熟的剧种。

20年代到30年代,是黄梅戏职业班社发展比较多的时期。 1932年,丁永泉与艺友们一起,带班子进入安庆市,结束了黄梅戏只在农村演出的历史。1949年,中华人民共和国成立后,人民政府的文化事业管理部门,通过对艺人组织学习、培训等方式,将他们重新组织起来,置于政府领导之下,使之更好的学习和演出。

现如今黄梅戏在传承和发展的过程中得到了政府及社会各界给予的支持。黄梅戏表演艺术通过专业团体下基层传播,也通过黄梅戏会馆开展演出来丰富人民的精神文化生活,同时戏迷们在公园、江边、市民广场 、社区等地方进行自娱自乐表演,这也是黄梅戏得以发展的有效途径。为传承黄梅戏表演艺术,安庆地方高校已成立相关专业,招生并培养黄梅戏专业学生。而对于非专业学生则开设选修课,以完善学生的知识结构。戏曲人才的培养为黄梅戏发展的明天提供了广阔的前景,更为传统的戏曲艺术培养了市场。现如今黄梅戏已成为一种地方文化,更是一种大家热爱的艺术。

2、口头传授——民歌

皖江民歌是皖江文化的一个重要组成部分,其风格多样。包括当涂民歌、桐城歌、铜陵牛歌、繁昌民歌、全椒民歌等地方音调色彩浓郁的民歌。

其中还有部分民歌列入国家非物质文化遗产名录,如:桐城歌。2008年,桐城歌经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

桐城歌,起源应上溯至唐以前的历史时期。到了明代,桐城歌开始编印成书,《明代杂曲集》里采集桐城歌25首。明代著名文学家冯梦龙的《山歌》辟专卷"桐城时兴歌",录桐城歌 24首。[7]并谓之:"乡俚传诵"。桐城歌的传承主要是以民间和官方进行,民间的“口传心授”,这部分的民歌资源如不及时记录整理将会失传。

自2008年桐城歌成功申报国家级非物质文化遗产成功后,地方部门已先后多次举办桐城歌音乐会、馆藏的简谱手印稿以及先后出版的桐城歌,如《桐城歌谣》(中国歌谣集成安徽卷桐城分卷);《桐城传统儿歌三百首》(中国歌谣集成安徽卷桐城分卷);《桐城歌》等。

五河民歌:作为第二批国家级非物质文化遗产的五河民歌,无论是从文化价值、学术价值、 实用价值来看对淮河流域文化的产生发展以及文化构成的研究是难得的宝贵财富。五河民歌的语言艺术、旋律结构均来自大自然和艺人的创作,每首歌因人而异,韵味风格也各有不同之处,且五河民歌多是以口头传唱来完成,如何进行传承和保护显得尤为突出。

除此之外还有铜陵牛歌。铜陵牛歌是铜陵人民在长期的生产劳动过程中,以放牛对歌的形式,“口传心授”的方式而流传下来的珍贵音乐文化遗产。自2009 年以来,铜陵牛歌先后代表铜陵市参加第二届中国农民歌会、安徽省首届民俗文化节、安徽省第四届金色晚霞合唱比赛、参加44届亚洲举重锦标赛演出等等。[8]

国家首批非物质文化遗产名录包括当涂民歌。当涂民歌数量众多,题材广泛,它有歌颂、有叙述、有倾诉,也有风趣幽默和辛酸表白,内容几乎涉及到社会生活的各个方面。但总体上严谨流畅、轻盈明快、质朴纯厚、温柔细腻,易懂善记,深为当地人民所喜爱。

1954年冬,《打麦歌》被选为全国首批民间音乐舞蹈会演优秀节目,灌制成唱片,风靡全国。其它地区的民歌就不一一列举。

每一种非物质文化遗产,每一种艺术都是中华民族不可多得的瑰宝,保护、抢救和发掘皖江地方音乐,也是中国非物质文化遗产保护与研究的一个缩影。

三、皖江音乐文化生存现状的几点思考

皖江音乐文化的其它音乐种类的表现形式保留和传承的较少,其传承主要依附于民间艺人的口头传授或少量乐谱(如:桐城时兴歌)为参考。根据皖江音乐文化生存现状,笔者提出了以下几点思考。

1、音乐文化生存环境

随着21 世纪信息网络时代的到来,中国经济文化、各个领域发生着很大的变化,与此同时,地方戏曲音乐文化生存环境发生了较大改变。经济的进步可以为艺术的保护和发展提供必要的物质条件,但工业化的前进势必会影响着艺术生存的环境,造成艺术氛围的破坏,使艺术在经济大潮中迷失方向。这种影响首先表现在“地”和“人”上。工业占据了土地,使得群众性的歌舞场地受到挤压,一些传统音乐没有了可以任之发挥的空间,渐渐萧条下去。在经济进步工业发展的同时,如何使艺术不丢失其原来的本色,能将音乐文化传承保存下来是一个很大的挑战,同时也对传统艺术的保护提出了新的要求。

2、市场与观众

本土的民间民俗文化受到现代多元文化的剧烈冲击,其传统的经典曲目内容陈旧,加之音乐本体的局限性,使得曲调简单时代感不强,形式新颖、娱乐性极强的作品较少,戏曲演出缺乏市场,条件简陋,且多为老年人,出现了严重的断层现象。

3. 文化多元

文化的多元,使得观众在悄悄地分流。年轻人由于受到各种新文化思潮以及网络等新兴媒介和娱乐活动的影响,对传统的民间音乐感到陌生,他们更青睐于电影、电视、电脑网吧、家庭影院、流行音乐等等,他们已不愿从事或者没有兴趣接触传统的音乐。

4. 人才与教育

学校教育自古以来就是中国教育中最主要的形式。依托学校资源,把学校教育与传统文化的传承结合起来,一方面为皖江音乐的传承提供了优质的后备人才,另一方面,这种学中有研、教研结合的方式也提高了皖江音乐研究的理论水平。其实无论是戏曲音乐还是地方音乐,传承和保护另一个重要途径就是,皖江音乐创作人员的培养。皖江音乐创作人员后继有人,会使皖江音乐不会处于截流断源的地步。

5、创 新

很多的艺术形式,都是经过改革创新之后,迎来了生命中的黄金时期。但对于传统音乐,我们的创新也是要有尺度的,在继承民族传统的基础上,做超前的探索试验和创新,才能使皖江音乐能依托文献载体永远存活下去。

结 语

皖江音乐文化是在皖江特殊的自然地理和人文地理的交织下产生的,皖江悠久的历史和文化底蕴成就了皖江音乐文化独特的地域风格。但皖江音乐文化在当今经济迅猛发展下受到了前所未有的挑战,皖江音乐文化的传承和发展,是必须面临的一个问题,政府级别的非物质文化遗产是一个有效的解决措施。除此之外,还应该探索保护的新方法、新策略,同时,还需要调整保护观念,把握好创新的尺度,做好学术研究和曲谱整理两项工作。皖江音乐文化是一个特殊的文化群,对它本身规律以及传承与保护的措施方面,还需要做进一步的探讨和研究。