屈原像:新中国成立初期的“和平使者”

◇ 仇盛 吴晓欧

屈原(约前340—前278)是中国文学史上爱国主义与浪漫主义并存的诗人,也是一位具有悲剧命运的谏臣。屈原留下以《离骚》为代表作的诗歌二十五篇,作为宝贵的文学财富,后世知识分子无不从这些诗篇中得到精神与文化滋养。司马迁在《史记》中为屈原立传,并以“屈原放逐,乃赋《离骚》”的精神来激励自己。普通民众更是在每年的端午节寄予对屈原的追思与纪念。从文化传播的广度、深度来讲,“屈原”这一符号形象在中国社会各阶层深入人心。新中国成立之初,国际局势依然紧张,国内环境也错综复杂,并不安定太平。在争取和平稳定的过程中,中国政府努力在国内和国际上开展维护和平之事务,1949年10月中国人民保卫世界和平委员会成立,郭沫若(1892—1978)任主席,又在1950年11月参加第二届世界保卫和平大会,并加入同年成立的世界和平理事会,法国人F.约里奥·居里(1900—1958)任主席,中国人郭沫若等其他国家的和平人士任副主席。在郭沫若等人的推动下,借“世界四大文化名人”评选的机会将屈原这一爱国诗人,介绍到世界舞台。在推举屈原这一形象的过程中,艺术家蒋兆和(1904—1986)、傅抱石(1904—1965)、刘旦宅(1931—2011)等人均为外交需要或个人理想追求绘制屈原像,由此屈原像成为新中国成立初期在世界舞台上的“和平使者”名片。

一、蒋兆和《屈原像》与世界和平理事会

在一定程度上,世界和平理事会可以说是一个政治性组织,在新中国成立初期,世界和平理事会及其世界和平大会一直是中国政府重要的外交舞台。1953年,正值屈原逝世2230周年,此时郭沫若正任世界和平理事会的副主席,加之他对屈原已有较长时间的关注与研究,便极力在世界范围内宣传屈原这一历史人物。该年的世界和平理事会通过决议将屈原与波兰天文学家哥白尼(1473—1543)、法国文学家拉伯雷(1494—1553)、古巴作家何塞·马蒂(1853—1895)作为年度世界四大文化名人,并在各国展开了一系列纪念活动。根据1953年《光明日报》报道显示:会场悬挂了由蒋兆和绘制的巨幅《屈原像》,这也是蒋兆和所绘屈原形象在国际舞台上的首次亮相。从报纸上可知会场悬挂的《屈原像》为半身像,而非蒋兆和所绘制作的屈原全身像。同年9月,世界四位文化名人屈原、哥白尼、拉伯雷、马蒂纪念展览会在北京图书馆开幕,1953年9月29日的《光明日报》报道情况:

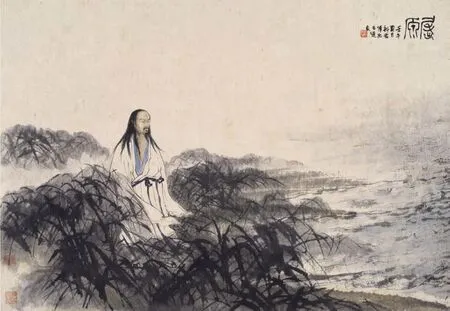

傅抱石 屈原像图卷 58.2cm×83.7cm 纸本设色 1942年 南京博物院藏

在北京图书馆展出的世界四位文化名人纪念展览会已在二十八日开幕。展览厅的正中悬挂着屈原、哥白尼、拉伯雷、马蒂四幅巨大的画像,画像下面布满了鲜花。在这里陈列了近百幅有关这四位文化名人的图片和著作、他们的原著和各国文字的译本。这些图片、书籍都有详细的说明和解释。

展览会分为四个部分。第一部分是有关屈原的图片。其中有蒋兆和绘的屈原像和木刻的屈原像,有清代门应兆绘的屈原的《离骚》插图多幅……

可以得知蒋兆和所绘《屈原像》再次在国内展出。借此大会,中国邮电部发行了纪念邮票《C25K世界文化名人》,由孔绍惠、唐霖坤雕刻制版,该版邮票的屈原形象则直接取貌于刊于明弘治十一年(1498)《历代古人像赞》中的屈原形象。

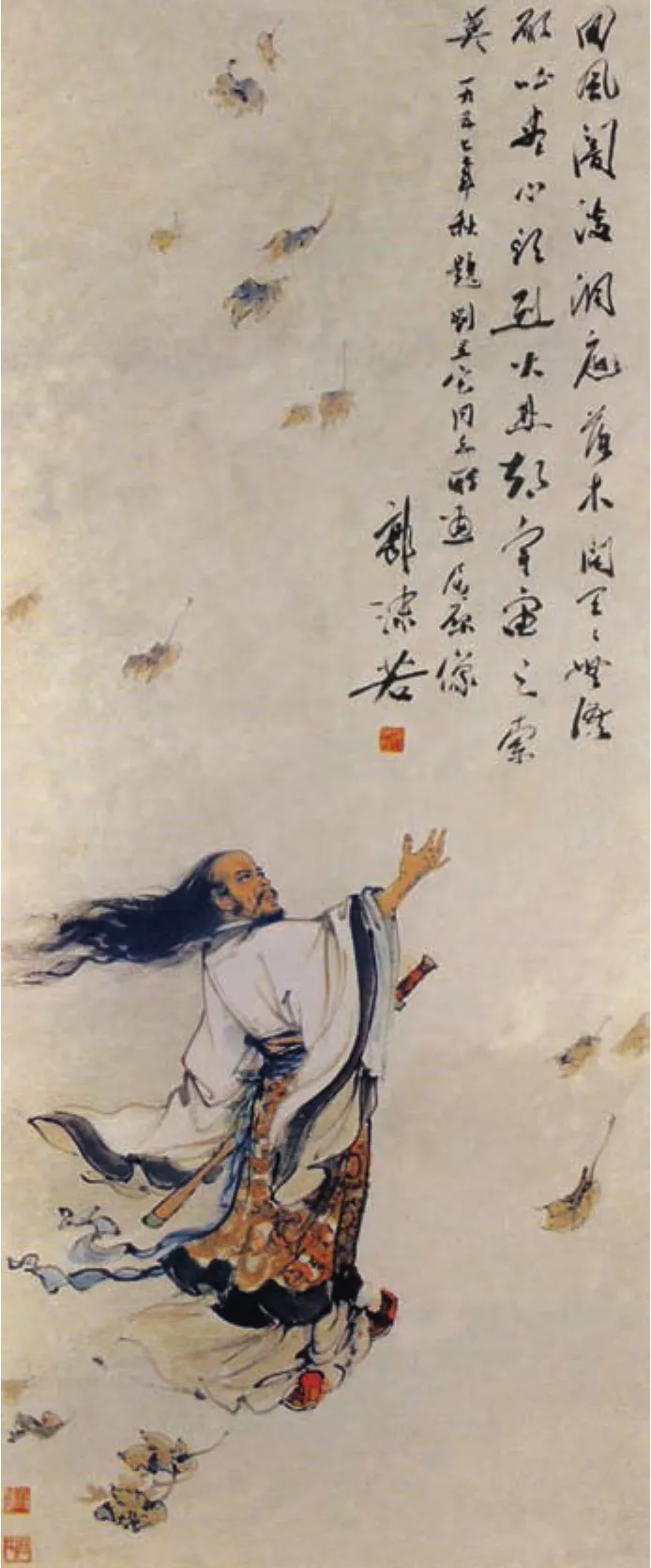

郭沫若题刘旦宅画屈原像 1957年

蒋兆和 屈原像图轴 纸本设色 1954年

蒋兆和之所以绘制屈原像,且绘制多幅,起因与郭沫若的邀请密切相关。谢蔚明(1917—2008)的回忆文集《杂七杂八集》和《那些人 那些事》有如下记载:

……纪念屈原逝世二千二百三十周年大会在中国首都北京举行,主办单位是中国和大、全国文联、中国作家协会等五个团体。郭老(沫若)是中国和大主席,又是全国文联主席,1951年底他继宋庆龄副主席后获得“加强国际和平斯大林奖金”,蜚声国内外,所以由他亲自抓这件事。9月下旬开会,会场上要挂屈原的画像,本来是请蒋兆和(中央美院教授)画好的,郭老看后认为不理想……为什么不满意这幅画呢?郭沫若说:“蒋兆和画了不少很好的人物画,在国画界也是大家,这次请他画屈原像,他也尽了很大努力,连画了好几幅,这一幅就是从中挑选出来的,人物气质性格都表现出来了,笔墨技巧也好。我觉得美中不足的是,从人体解剖学角度看,人物肢体的长短比例,是经不起推敲的。”郭沫若一边讲,一边指点着让两人看,谈话大约近一小时,结论是时间紧迫,赶快把蒋兆和找来,请他按照人体比例把这幅画修订好使用。〔1〕

可以得知这是蒋兆和为“世界四位文化名人大会”绘制屈原像之后再次为“纪念屈原逝世二千二百三十周年大会”所作的屈原全身像。大会上展出的《屈原像》的具体面貌因材料缺失无从观其真容,但我们从带有郭沫若1953年题词的《屈原像》便可知一二。此画作中屈原的形象更接近于明代陈洪绶(1599—1652)的木刻版画《屈子行吟图》中的屈原,在无背景衬托下着重对人物进行写真式的描绘。蒋兆和笔下的屈原面貌清癯,眉宇间汇集着愁满山泽的纠结,人物因内心活动而牵连的面部表情的细微变化,蒋兆和将其跃然纸上。这种表现手法是蒋兆和进行历史人物创作的惯用方式,从他的著述中便可见其心迹:

塑造一个形象,和社会有关系,当然在造型上怎样体现个人情感是主要的。用旧形式倒无所谓,但现代画家画古人,不管从造型上、手法上都要有时代精神。画古人也要从生活出发,离开了现实生活,就不能体会古人的思想感情。可根据现实人物的形象,修改、充实其内在精神,不然就是一个概念的形象,画出来就不能感人。〔2〕

蒋兆和受世界和平理事会之托创作的多幅《屈原像》,一方面在国际外交舞台上确立新中国爱好和平及文化悠长的良好形象,另一方面蒋兆和创作的单幅《屈原像》被印制成宣传画全国发行,也满足了社会公众对屈原这一爱国诗人的喜爱和敬仰之情,一定程度上提升了中国在世界文化中的地位和形象以及维护世界和平的文化自信。

二、傅抱石《屈子行吟图》与郭沫若之屈原研究

如果说蒋兆和所绘制的《屈原像》是应世界和平理事会的命题创作,那么傅抱石所绘的多幅《屈子行吟图》则是他个人对屈原历史价值之认同,也是对郭沫若研究屈原、积极宣传推广屈原文化的反映。傅抱石首幅有关屈原形象的画作灵感来源并不是受世界和平理事会的倡导影响,早在1942年便创作了多幅《屈原像》,其中之一现藏南京博物院。首幅《屈原像》的创作动机与郭沫若的屈原研究息息相关。1942年“在《屈原》剧本完成后的两三个月间,郭沫若又完成了系统的长篇著作《屈原研究》,并将《离骚》译成白话文,显示出过人的才情和旺盛精力。为了表达对郭沫若的支持和对国家的热爱,傅抱石在《屈原》公演不久后,深受鼓舞,产生了强烈的情感共鸣。两个月后,他苦心经营了他生平第一幅《屈原像》,旨在共同唤醒国民的抗战情绪与民族精神”〔3〕。同年7月,傅抱石邀请郭沫若为该幅《屈原像》题跋:“拙作《屈原像》大幅,曾四易其稿,画屈原之江滨将投入前情景也。……此裱已装成,拟求公赐长题。”〔4〕郭沫若欣然接受了傅抱石的请求,遂即兴创作三十八句五言长诗:

屈子是吾师,惜哉憔悴死。三户可亡秦,奈何不奋起?吁嗟怀与襄,父子皆萎靡。有国半华夏,筚路所经纪。既隳前代功,终遗后人耻。昔年在寿春,熊悍幽宫圮。铜器八百余,无计璧与珥。江淮富丽地,谀墓亦何侈!无怪昏庸人,难敌暴秦诡。生民复何辜,涂炭两千祀?斯文遭斫丧,焚坑相表里。向使王者明,屈子不谗毁。致民尧舜民,仁义为范轨。天下安有秦?遑论魏晋氏。呜呼一人亡,中国留污史。既见鹿为马,常惊朱变紫。百代悲此人,所悲亦自己。中国决不亡,屈子芳无比。幸已有其一,不望有二矣。

此后,傅抱石将屈原这一历史形象及其文学作品作为他艺术创作的重要线索。每逢端午节,以示对屈子纪念,傅抱石多创作“屈原像”,几乎已成习惯。1953年,在郭沫若等人推举下屈原入选当年度世界文化名人,作为好友的傅抱石随即便做出反应。傅抱石1955年10月曾给郭沫若夫妇书信:

沫公、立群夫人:

……上月廿六日晚,又一次光荣地接受了保加利亚画家韦涅夫同志、诗人彼得若夫同志(得以五五年文化协定的执行来华访问参观)的专诚访问,对我□公四二年赐题之《屈原像》(画像已换,用□公原题,重裱)及五三年所作的《抢渡大渡河》《更喜岷山千里雪》诸拙画,备至称许。因曾索观五四年、五五年的创作,晚今年无所成,只举去年为“和大”诸作,谓现在北京云。顺此奉闻,想必邀嘉许也。……〔5〕

傅抱石将1953年创作的《屈子行吟图》与1942年郭沫若所题的五言长诗重新裱为一体,常年留存身边。

通过对比傅抱石分别于1942年创作的和1953年创作的《屈子行吟图》可以发现:二者皆将主人公形象定格在《楚辞·渔夫》之“屈原既放,游于江潭,行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁”句上,但构图形式与空间表现则完全不同。前者《屈原像》将屈原置身于葱郁杂乱的芦草丛中,芦草几乎掩住人物的三分之一,屈原披发行吟淹没在占据画面二分之一的“沧浪之水”与芦草丛中,画面笼罩着凝重苍凉的气氛,屈原被放置在一个被仰视的角度,中锋用笔,具有沉重的力量感,傅抱石通过透彻了解和严谨创作表达了对屈原的仰慕和崇敬。后者《屈子行吟图》则明显具有陈洪绶之遗风,人物形象偏于清瘦修长,弱化了之前江水和芦草丛占据画面的空间范围与表现程度,以接近于平视的视角着重刻画屈原的面部表情与精神状态。在此画中可看出傅抱石一改之前的中锋用笔,而是用其擅长的散锋,以松动的笔意,描绘出屈原心中的愤懑,较1942年的《屈原像》更为深沉含蓄,直抵屈原的内在精神境界。

傅抱石在屈原这一形象塑造上,一方面集结了他对历史人物画创作的深刻体验,这离不开他对中国美术史的研究,了解古人思想而萌生的心灵互动,他曾言:“刻画历史人物,有它的方便之处,也有它的困难之处,画家只有通过长期的广泛而深入的研究体会,心仪其人,凝成而像,所谓得知于心,然后形之以笔,把每个人的精神气质性格特征表现出来。”〔6〕另一方面,有郭沫若这样在世界上大力推举屈原作为和平与文化使者形象的挚友高频度的研究与宣传,傅抱石对屈原及其文学作品的关注与创作热情只增不减,推动了屈原成为新中国成立初期“和平使者”形象的进程。

刘旦宅绘《屈原》连环画泰文版本内页

三、刘旦宅《屈原》连环画与和平外交政策

刘旦宅与蒋兆和、傅抱石相比,按年龄应属晚辈。因其画工精良,20世纪50年代初他进入上海人民美术出版社供职,1954年刘旦宅为该社绘制《屈原》连环画,并于1955年连续出版了中文、英文、泰文三个版本。50年代初正值郭沫若为宣传屈原的炙热时期,根据《郭沫若题画诗存》记载:“回风暗淡,洞庭落木,问天天无语。愿吐尽心头烈火,焚却宇宙之索莫。一九五七年秋题刘旦宅同志所画屈原像。”〔7〕身处上海的刘旦宅也因创作屈原像而引起郭沫若的注意,并为其画作题词。

结合刘旦宅《屈原》连环画的创作时间和发行时间的国内与国际时局背景来看,上海人民美术出版社的发行行为,为屈原这一历史人物作为新中国成立初期的“和平使者”名片发挥了不可替代的文化内传与输出的作用。究其原因有二。其一,在1953年以来国内“屈原热”的大文化背景下,上海人民美术出版社于1955年发行的《屈原》连环画,是新中国成立以来最早的一部介绍屈原生平的图文并茂的连环画册,在为社会民众普及文史知识的同时树立了爱国典范,为国内自上而下的屈原宣传起到锦上添花的作用。其二,该社出版发行的连环画内文语种:英语、泰语,似乎与当时的国际时局有着密切的联系。使用英语发行,相对比较容易理解,为了与欧美国家进一步在文化上进行沟通,作为一种文化输出的手段,用欧美国家惯用的英文发行,在文化接受与辨识上更为便捷,这一点无可厚非。但是为何用泰语发行,可能与当时中国与东南亚外交有一定程度上的关联。20世纪50年代,中泰两国在意识形态上分属社会主义和资本主义两大阵营。美国在东南亚组建集体防务条约组织,总部设在曼谷。泰国披汶·颂堪政府追随美国,并不承认新中国。根据新华网报道:“1954年10月和12月,毛泽东主席、周恩来总理在会见来访的印度总理尼赫鲁、缅甸总理吴努时,请他们转告泰国政府,中国愿意在和平共处五项原则基础上同泰国建立和平友好关系。”〔8〕由此可见,中国政府努力向近邻泰国伸出橄榄枝。1955年万隆会议后,同年12月中国驻缅甸大使姚仲明和泰国总理披汶·颂堪的首席顾问桑·帕他诺泰在仰光签署了共同声明。声明指出:“中泰两国愿意在互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利与和平共处五项原则的基础上发展友好关系。”〔9〕

通过以上中国与泰国的外交背景的分析,可以明确一点,新中国在成立初期积极向近邻国家建立和平共处的外交关系,借用世界和平理事会的平台,以屈原形象为使者,中国已在世界和平理事会内的国家树立了“和平外交”的形象。上海人民美术出版社于1955年出版发行的泰文版《屈原》连环画便合乎情理,具有深远的政治意义。

综上,无论是1953年在毛泽东提议下,中国人民保卫世界和平委员会特向第二届世界保卫和平大会赠送由徐燕孙所作的《屈原像》〔10〕,还是世界和平理事会会场上频频出现的蒋兆和所作《屈原像》,乃至傅抱石受郭沫若鼓舞所作多幅《屈子行吟图》以及为和平外交做出努力的上海人民美术出版社出版发行刘旦宅所绘泰文版《屈原》连环画,都可以看出艺术作品参与社会生活的作用,中国古代屈原这一历史人物,转换为新中国成立初期和平外交的一张名片,圆满完成了其“和平使者”的使命,从这个角度来讲,图像的力量是伟大的。

注释:

〔1〕谢蔚明《杂七杂八集》,武汉出版社2000年3月版。

〔2〕蒋兆和《名家讲稿—蒋兆和写生讲义》,蒋代平编,上海人民美术出版社2016年1月版,第18—19页。

〔3〕万新华《傅抱石绘画研究(1949—1965)》,人民美术出版社2014年10月版,第85页。

〔4〕郭平英《郭沫若与傅抱石:交相辉映诗画魂》,《新文学史料》1999年第6期,第61页。

〔5〕叶宗镐《傅抱石美术文集续编》,上海书画出版社2014年6月版,第550页。

〔6〕傅抱石《陈老莲〈水浒叶子〉序》,《傅抱石美术文集》,上海古籍出版社2003年9月版,第449页。

〔7〕郭平英《郭沫若题画诗存》,山西教育出版社1998年1月版,第30页。

〔8〕〔9〕 新 华 网 国 际 频 道,http://news.xinhuanet.com/world/2015-04/23/c_127725553.htm。

〔10〕魏洲平《向世界和平大会赠送屈原画像始末》,《中华读书报》,1999年8月4日,第5版。