课本插图与小学生语文素养的培育

潘峰+刘燊祺+张敏

小学语文课标要求要注重培育语文素养。语文素养就是学生在语言文字或文学学习过程中,通过自身领悟探究与外界的教育刺激所达到的一种综合水平,主要表现在语文知识、人文素养、语言文字的积累、语文能力的提升和学习习惯的养成等方面。本文拟用统计、调查、文献论证等方法,研究人教版小学语文教材中的插图特征及利用现状、对培育语文素养的作用及其教学策略这三个问题。

一、课本插图的统计分析及利用现状

(一)课本插图的分类统计

插图是“插在文字中间帮助说明内容的图画,包括科学性的和艺术性的。”(《现汉》2012年版p134)语文课本的插图是插在其中帮助形象地说明课文内容,起补充说明或艺术装饰作用的图画、图标或其他绘制的具有视觉表征的图像。依据位置、形式和内涵,本文将人教版小学语文的课本插图分为四类:课文插图(如六下p60[1]《一夜的工作》图、一上p10“认知字母”图)、问题导图(如四上p141“成长”图)、语文园地插图(如三上p48《白鹅》图)、装饰图(如三上p146“青鹤展翅”图)。问题导图是指插在课文或园地中云形对话框和人物图像,装饰图是指没有实际的教学意义而插在空白的地方起装饰美观作用的图片。

课本插图的统计办法是:文中重复出现的按多幅计算,构成连环画的分开计算,单独的云形框也视作一幅问题导图。据此,人教版小学语文课本共有1606幅插图(见表1)。

(二)课本插图的数量特征

根据表1可见,小学语文课本插图的数量具有以下几个特点:

第一,插图数量总体趋势随着年级的攀升而逐渐减少(参见图1)。

从表1可计算出,一到六年级的插图所占分别为23.6%、20.7%、16.6%、15.7%、11.8%、11.6%,六者之比为2.0:1.8:1.4:1.3:1.0:1;小学低学段(1-3年级)与高学段(4-6年级)分别占60.6%、39.4%,其比为3:2。这些说明,课本插图是随着自年级的攀升而逐渐减少。这种编纂方式是符合小学生的认知发展规律的。

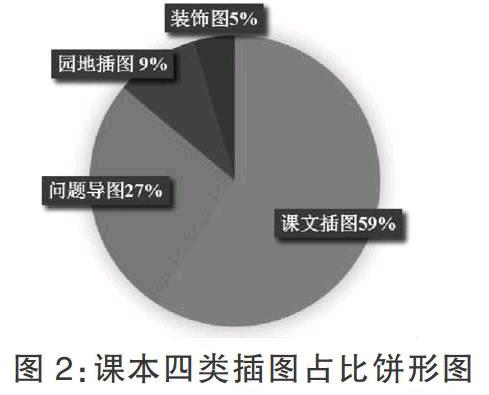

第二,插图以内容性的为主、形式性的为辅。从内容来看,具有一定认知性内容的课文插图(947幅)、问题导图(435幅)、语文园地插图(149幅),起着美化性内容的装饰图(75幅),分别占总插图数的59%、24%、9%、5%(参见图2),其四者之比为13:6:2:1,前三者之和为1531幅(95.3%),前两者之和为1382幅(86.1%)。这些说明小学语文课本插图以内容为主、形式为辅,其中又以课文插图和问题导图为绝对优势,语文园地插图为补充的插图格局。这种编纂方式是与教材本质属性密切相关的。

第三,中低年级问题导图所占比例较大(参见图3)。由图3可以看出,二至四年级的问题导图分别为:150幅、107幅、69幅,分别占该类插图(435幅)的34.5%、24.6%、15.9%,三者共占74.9%。这三个年级的问题导图分别占年级教材中总插图数的45.0%、40.2%、27.4%,几占1/2、2/3、1/4。可见,问题导图在该学段所占比重较大。此学段重点培养和发展学生的思维能力,也是培育语文素养的关键学段。如《爬天都峰》(三上p10)问题导图,云形框里写着“从‘终于这个词,我体会到……”,它的作用是为了引起学生的思考。在没有老师讲解的情况下,学生初读、预习课文,就可以展开思考,体会爬天都峰的不易、艰险,同时自觉地感悟到,要做一个坚持、努力、不畏困难的人,这样就初步把握课文大意。

第四,绘画形式的插图数量随着年级的增长而逐渐减少,照片形式的插图却呈现出逐渐增多的趋势(参见图4)。

这些插图所表现的主要内容是人物图像(如《一夜的工作》图)、祖国山川风景(如四下p7《桂林山水》图)、现实场景(如一下p151-153《小蝌蚪找妈妈》图),都是以实物图为主。课本中的绘画插图(共814幅,占50.7%)一般都是写意性,是课文内容形象化的展示。课文中的照片插图(共133幅,占8.3%)是写实性的内容。随着年龄的增加,学生理解能力逐渐增强,写意性绘画插图减少,而写实性照片插图增多,但其理解能力还是有限,所以,照片插图总占比还是不少。这说明,随着社会实践能力、审美能力的提升,学生已经能够从纯图画的想象模式过渡到实物联想的模式。照片形式实物图的增加,对于培养学生的文学审美能力极具帮助意义,它引导学生理解美、感受美,理解课文中人物的人性美,感受祖国大好河山的自然美,逐步提升学生的语文素养。

第五,“语文园地”存在较多的插图(共149幅,占比9%)。笔者在统计分析插图时发现,每一个语文园地里都有许多绘画形式的插图(如一下p85《司马光》图)。语文园地主要是开展习作、讨论、展示及综合性学习的模块,插图对习作或交流的内容起到很好的启发、示范作用,学生通过观察其内容,充分发挥想象,可以增强表达欲望和兴趣。从《司马光》图可以看出,司马光破翁救小朋友的真实情形,形象、直观,较好地启发了小学生的想象思维。

(三)课本插图的内容特征

仔细观察课本插图,它在内容上具有四个明显的特征:

第一,写实性。课本插图反映事物真实特点,不会随意做出有悖于事物发展特点的臆造和虚构,这样才有利于师生准确理解课文的内容。

第二,直观性。课本插图与一般的绘画有很大的区别,直接、鲜明地把与文章内容相关的部分展示出来,以便能够探索到课文的主要内容。

第三,审美性。插图以其独特的教育功能出现在语文课本中,可以帮助学生加强对课文的理解、感悟,同时又带来特殊审美感受。

第四,创新性。课本插图是专家严格地根据事物本身特征绘制的,来源于其物,却又高于本身,创造出新的图画世界。人物、动物、植物经过加工后,鲜活地呈现在学生眼前,这时候,一条小鱼也可以有人的神态、人的表情,一颗小树也能开心的绽开笑容。

(四)课本插图的利用现状

关于小学语文教材插图的利用现状,笔者曾对某县一实验小学的三至六年级80名学生[2]进行了调查,基本情况见表2。

表2所反映的主要问题是:

第一,学生对课本插图的关注度高。三到六年级的学生对课文插图的关注度是很高的,绝大多数学生临摹过课文插图。这说明课文插图有利于激发学生学习兴趣和模仿创造能力。

第二,教师对课本插图利用率较低。从表2可以看出,语文老师对于课文插图的运用率并不高,教学中插图的确没有引起重视。通过访谈了解到,其主要原因有三:一是担心引导学生观看插图会分散注意力,完不成教学内容;二是现代教学手段的运用,课件已插入精美图片,再不需要课本插图;三是现代的应试教育,教师对学生培养的重点主要集中在知识的积累上,而轻视人文素养和能力的培育,所以,教师习惯重视教课文,轻视教插图。也有部分老师认为,运用课本插图进行教学,是培育学生想象、创造、理解、记忆等能力的好方法,但是苦于没有好的教学方法相结合,总是达不到预期的效果。

总的来说,课本插图的利用呈现出“高关注度,低利用率”的现状。为此,必须全面挖掘课本插图的价值,为语文素养的培育提供优质资源。

二、插图对于培育语文素养的作用

长久以来,受单轨制应试教育的影响,小学生语文素养普遍不高,甚至缺失,文字理解、语言表达、文字记忆能力弱,知识面狭窄是其主要表现。而遍植于语文教材中的插图,对培养小学生语文能力具有突出作用。

(一)可以培养学生理解课文内容的能力。课本插图与文字搭配,互相说明,可以增强学生的领悟力。对于认知经验较少的小学生来说,如果没有课本插图的描绘、示意,往往一个字、一个词的不理解,就会影响整篇课文的理解。以《找骆驼》图(三上p62)为例,如果没有在课文中配上骆驼的图画,小学生可能很难理解骆驼是怎样的一种动物,长得什么样,有什么作用,那么理解课文就有困难:老人是怎样找到骆驼的?丢失骆驼后,商人为什么非常着急?观看插图这些简单的问题不需读懂课文内容也可以回答。《一次成功的实验》图(三上p121)也可以很好地说明这个问题,如果不把做实验的图画展示在课本中,仅通过课文的描述,是很难理解这次实验成功的可贵。

(二)可以提高学生的语言表达能力。一到二年级的语文教学还没涉及到作文,只以写句子和写话的形式锻炼学生的表达能力。值得注意的是,此类训练通常会以看图写话的形式出现。这符合人的认知发展规律,可以启发学生的创作。同样一幅插图,作为写话的题目展示给学生,能激发兴趣,使学生能够主动地开展表达交流活动,学生在描述、想象、表达的过程中会有不同的看法和结论。

(三)可以提高学生的文字记忆能力。调查显示,插图的运用有利于再识记。运用插图来背诵课文内容比死记硬背要简单许多。教学过程中,教师充分利用插图,对课文内容多进行复述、解释、强化记忆,这样看图述文,图文并茂,能有效地克服学生背诵的畏惧心理,提高文字记忆能力。

(四)可以培养学生的语文学习习惯。小学语文课标要求“根据学生的身心发展和语文学习特点……关注个体差异和不同的学习需求,积极倡导自主、合作、探究的学习方式。”语文学习是一个长期的、具有独特体验的过程,学习方式至关重要。要让学生自主学习课本插图,特别是语文园地里的学习内容,是需要学生自主探究、交流的。如在语文园地中,“口语交际”“我的发现”等模块,都有一些与伙伴讨论交流的要求,每一个模块都会配置一幅与讨论交流或是启发思考相关的问题导图(如二上p139“汉字真有趣”图、三上p48“秋天的快乐”图)。这些插图信息资源非常丰富,给出讨论的示例,营造出情景氛围,调动学生的积极性,让学生主动去学,会逐渐养成良好的学习习惯,提高学习能力。

(五)可以培养学生的文学审美能力。语文教学可以发挥插图的美育功能,引导学生感受事物的美,以美引善。课本插图大都出自名家之手,极具艺术性,是值得欣赏的。如《白鹅》课文中插入丰子恺的《白鹅》图(三上p48),简练、朴素、率真的风格,很符合小学生的审美情趣,能引起他们对白鹅的喜爱之情。《桂林山水》课文中插入桂林的漓江和象鼻山,让学生在图中欣赏祖国的山水,能引发他们热爱祖国的大好河山之情。《一夜的工作》课文中插入伟大的总理周恩来的照片,就是一个很好的榜样示范。插图以其独特的生动性、感染性,一步一步地培育学生的审美能力。

三、运用插图培育语文素养的教学策略

根据上文分析,对于如何利用插图资源来培育小学生语文素养,本文提出几点教学策略:

第一,以图为点,激发语文学习兴趣。小学生的注意转移快,不感兴趣的不太注意。调查表明,绝大部分小学生对课本插图是喜爱的、感兴趣的。教学中要结合注意发展的规律,利用插图来进行课堂导入,是提高学生兴趣的方法之一。如教《司马光》课时,可让学生观察课文插图(图一下p85),发挥自己想象,这是怎样的一个故事,用自己的话说一说。这样的导入设计能满足他们的好奇心和探索心,激发学习兴趣,将为课堂教学注入一股源动力。

第二,以图作引,增强语言表达能力。小学生的记忆发展规律表明:对具体图形的再认是高于语言文字的。语文学习中,初小的看图写话、看图作文(如一下p12“看图写几句话”图),就是一种很好的培育语文表达能力的方式。在语文表现手法、表达方式的理解过程中,高小的学生也可以图为“引”,训练语言表达能力,可以让他们对照课本插图复述课文大意,或是让学生对照教材中插图的提示,进行口语交际活动。如《小蝌蚪找妈妈》课文要求学习结束后,将故事讲给身边的人听。此时,学生可以看着插图(一下p151-153),复述课文,这既是对课文内容熟记,又是对故事的新演绎。

第三,以图设问,锻炼文学思维能力。思维发展规律要求教师在教学过程中将抽象的知识与具体的事物联系起来进行教学。教师教学中可根据插图对课文内容进行提问,让学生对照具体、形象的图画来思考抽象的问题,可以更好地引起学生思考,理解课文内容。如学习《赵州桥》课过程中,让学生对照课文内容在图片(三上p74)中分别找出赵州桥的大拱、小拱,仔细观察它们的位置关系,思考理解桥的耐用、精美,体会古代劳动人民艰苦创业的勤劳与聪慧。

第四,以图补画,培养语言创新能力。知觉发展规律揭示了生活经验、认识水平等因素对学生认知的影响。根据表2可知,插图很吸引学生。当充分理解课文后,他们可以根据自己独特的情感体验对课本插图进行再创作,特别有利于培养学生的语言创新能力。学习《夜书所见》古诗时,为了理解诗人描述的环境特点和表达的感情,可以结合课文插图(图三上p35)发挥想象,加深对诗文的理解,弥补生活认识上的不足。学习《矛与盾的集合》课文时,了解到矛与盾各自的功能可以“发明”坦克。课文中并没有坦克的插图(图三上p101),可以让学生根据二者的长处,画出自己心中“坦克”样子。这样既可以加深对内容的理解,又可以培养学生的语言创新能力。

第五,以图取名,强化文字理解能力。游戏是激发学习兴趣的一个好方法,促使学生养成爱动脑的好习惯。教师授课让学生对照插图,结合内容,大胆想象人物所处的环境、外貌、动作神态、历史背景,人物的形象便会逐渐出现在脑海之中,再让学生给插图取一个恰当的名字,并结合课文内容说明为什么要这样取名。以《巨人的花园》课为例,让学生给其中两幅图片取名,如“冷漠的巨人”“可怕的巨人”“冷清的花园”“可爱的巨人”“美丽的巨人花园”等(图四上p42-43)。这样既能调动学生的学习积极性,又能让学生在对比中理解巨人的态度转变前后花园的差异性,明白只有宽容、善良、有爱,才会让世界充满温暖和阳光。

注释:

[1]为了行文不占用较多篇幅,本文所引证的插图没有引用插图,而只标明在教材中的出处。如“六下p60”是指该图出自人教版小学语文教材六年级下册第60页,下同。

[2]由于一二年级的学生认知水平较低,无法独立自主的完成调查问卷,所以,采样数据没有将其包含在内。