旧城更新中传统文化特色的保护与再生

——以成都少城片区为例

吴欣玥

(成都市规划设计研究院,四川成都610041)

旧城更新中传统文化特色的保护与再生

——以成都少城片区为例

吴欣玥

(成都市规划设计研究院,四川成都610041)

旧城承载着城市的历史记忆与传统风貌特色,同时也是成千上万城市居民的栖身之所。少城自筑城以来就是成都“三城相重”历史格局的重要组成部分。随着城市快速发展,其独有的空间格局、街巷尺度以及居民的生活状态发生巨大变化,仅剩现有路网保存完好。规划通过对少城传统风貌要素进行探寻与挖掘,从文态、形态、生态、业态和交通五方面提出其传统文化特色保护与再生策略,在延续和保护旧城历史遗迹和民俗风情的同时,与城市现代功能实现“融合再生”。

旧城更新;传统文化;城市风貌;市井文化;文化保护与再生;成都少城

0 引言

旧城是一个城市发展变迁的历史见证者,任何一个城市都有其值得回忆的过往。随着我国城市化进程的快速发展,大规模的城市建设如火如荼,不少城市由于急于改变城市面貌,在追求以焕然一新的城市物质空间为目标的背景下,许多城市的历史街区和文物古迹濒临泯灭,以至于各个城市形成“千城一面”的城市风貌危机。

对于像成都、南京、西安这样既是历史文化名城又是区域中心的城市而言,旧城区不仅仅是传统历史文化保护的中心,亦是城市社会、经济和环境建设发展的重心[1]。在过去几十年的发展建设过程中,这些城市的旧城区都进行过不同程度的改造和整治,如拆除城墙、扩宽街巷、拆除传统破旧民居,旧城传统风貌与空间格局已不复存在,真实性、完整性较差。如何在积极保护城市历史文化的同时满足现代城市发展和建设的需要,是这类旧城区所要面临的主要问题[2]。本文以成都少城片区为例,通过分析旧城区现状主要问题,挖掘传统文化要素,运用有机更新理念提出传统文化保护的策略,并完善实施机制。

1 少城现状问题

少城,又称满城,位于成都天府广场以西,西郊河以东。自张仪筑城以来,两千年来一直城名不改,城址不变,自古以来就是成都“三城相重”历史格局的重要组成部分,是“老成都、最成都”的代表,被誉为一座城池的人文胎记。清代之前少城即为成都商贸中心,清朝时期少城(即满城)是八旗驻军之地,民国时期则以居住功能为主[3],热闹非凡。几经变迁,形成了目前最能体现老成都生活氛围的文化社区。数千年来其街巷格局自满清时期起再无大的变动,一直延续至今。由于其整体风貌延续了清代川西民居特色,所以在新修编的《成都历史文化名城保护规划(2015-2020)》中该片区被列为特色风貌片区。

1.1 历史文化资源丰富,但展示利用有待加强

图1 清代少城城墙及城门图

少城片区历史文化资源丰富,但受城市建设影响,除宽窄巷子历史建筑保存稍好,其他区域历史建筑不复存在,同时区域内的历史元素缺乏展示。在这其中,一方面由于建设思路的差异和展示设施的缺乏,现有历史遗存未能很好地展示其所具有的历史文化。另外一方面,许多历史建筑和文化活动已经随着城市的建设逐渐灭失,包括少城的城墙、城门以及诸多历史传统都已经难见踪影。

1.2 少城片区缺乏具备文化展示功能的核心业态

虽然少城具有悠久的历史,但缺乏能够展示其特色文化的核心业态。少城“宽窄巷子”已经成为成都的文化地标和著名景区。但其过于浓郁的商业氛围无法让游客感知到少城乃至成都丰富的文化内涵。根据对宽窄巷子的业态调查分析,其有近90%的业态为传统的餐饮、零售等业态,并且缺乏如博物馆、戏院等能够直接展示少城文化的核心业态。在整个少城片区,其业态构成同样以零售、餐饮等生活服务类为主,无法将少城悠久的历史文化和成都的地域文化特色展现出来。

同时少城片区内集聚了大量文化创意产业,片区内的明堂创意工作区以及许多文化餐饮与住宿业态已取得一定的成功。但目前存在三个重要问题:一是现有文创产业体量较小,难以进一步发挥带动作用;二是少城片区内文创产业链不完善;三是少城片区现有空间资源有限,产业发展受到空间制约。

1.3 传承路网格局,但新建建筑造成片区风貌混杂

近十几年如火如荼的城市建设过程中,新建建筑对少城片区的传统风貌产生一定的冲击,主要表现在两个方面:一是不断出现的高层建筑影响了少城片区的宜人空间感受;二是新建建筑以及老旧建筑的建筑立面风貌混杂。

1.4 街道绿化覆盖较好,但环境品质仍有提升空间

少城片区的街道绿化覆盖较高,但从整体环境品质来讲,还存在三方面的问题。一是西郊河水质不佳、两岸人行环境和植被景观条件较差;二是由于城市可利用空间有限,缺乏公共绿地和开敞空间;三是部分街道还存在一定比例的消极立面。

图2 西郊河环境品质不佳

1.5 路网密度高,但道路体系不够完善、公共停车空间较为缺乏

与其他老城区一样,少城片区存在交通通行难、车辆停放难和交通管理难等问题。片区内绝大多数街道为长约400m的东西向道路,缺乏南北向道路联系,造成整个片区停车难、局部路段交通拥堵等问题。

通过梳理各条道路等级、车道数和现状车流量大小计算其服务水平,对现状各街道停车位进行统计计算发现,少城片区共有停车位约5000个,其中路边停车位仅占1/6,地下停车位将近1/2,停车位数量无法满足该片区居住人群出行车位需求。

2 传统文化要素探寻与挖掘

通过研究和分析少城片区的人文资源和空间环境,可将少城传统文化特色的主要构成要素归纳为以下几个方面。

2.1 空间肌理

在两千年历史中,成都一直有的大城套小城的格局一直未变,这在我国历史上也是独一无二的。少城片区内“平行街道+主干路”的“鱼骨状”空间格局自清康熙年间就已经形成,是少城城市街道空间形态的一个鲜明特色。城市内部方格路网的平行是不区分主次的垂直平行结构,而少城的平行路网强调了单一方向的平行。主干路只是联系和转换的结点。这种独特的平行路网成为现代少城内独特的城市肌理,也是少城片区作为宝贵的城市空间遗存的重要特征。街巷整体布局以鱼骨状街巷为主脉,在鱼刺两侧则为尽端式的胡同,片区内街巷宽度较窄。

据记载,少城内现有的34条街道名字来源于满清、民国时期,其命名依据包括以方位数字、名人古迹、祠庙、市场作坊、吉祥雅语、物景特色、往昔建筑、居民特色和风物传说等,各具特色的街巷名称是当时生活片段的文脉传承,如红墙巷、支矶石街、长发街、多子巷等。

图4 满清时期的少城路网格局

图5 如今的少城路网格局

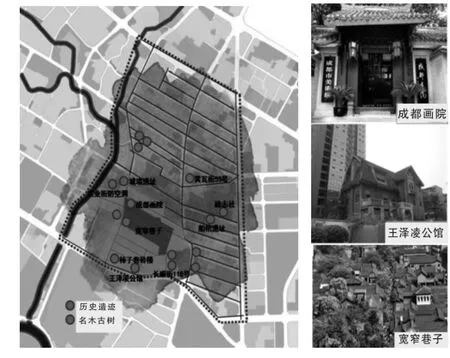

图6 少城片区历史遗存分布图

2.2 历史文脉

少城作为成都文化的代表片区,其千年传承的文化内涵是极为丰厚的。片区内保留了包括东周出土的船棺遗址、柿子巷砖楼、具有川西民居典型特征的成都画院、城墙遗址、励志社、长顺街118号、实业街防空洞等在内的诸多国家、省、市级文物保护单位,具有非常深厚的历史积淀。

2.3 市井文化

自秦朝开始少城就成为商业聚集地点,北宋“月月市”、“赶场”时节,买卖生意声势浩大,茶馆、集市、戏院等文化在其间生根发芽,流传至今。成都茶馆除了休闲之外,也是重要的社交场所。在旧社会,三教九流相聚在此,不同行业、各类社团在此了解行情、洽谈生意、看货交易。文化活动交流也催生出一批批民间手艺人,涵盖掏耳朵、剃头、四川皮影、川剧变脸等活态遗产。

现状片区内,随处可见悠闲的居民在路边聊天、喝茶、吃饭、打麻将,街头巷尾也可以听见此起彼伏的叫卖声和吆喝声。当地居民也自发地用植物来装点街道和墙面等公共区域,彰显着少城片区的活力。在城市中心区域仍然存在这样一块生活气息十足、活力旺盛且秩序井然的旧城区,对于成都市展现独特的文化魅力是一种不可多得的财富。

2.4 诗文风俗

少城内有着司马相如凭借一曲《凤求凰》与卓文君产生一段流韵千古的爱情佳话,故事情节充满神秘色彩,让人无限遐想;也有张骞出使西域带回来的支矶石,被学者严君平说是天上织女用来垫织机的,后人一直流传至今。少城亦是众多文人墨客逗留居住的地方,在各个年代都催生出辉煌的诗词文学作品,涵盖少城内的景观、饮食、传说、节庆和市井文化,包括耳熟能详的《蜀都赋》、《成都赋》、《晚登子城》等。

在少城如此丰富多彩的生活背景下,亦呈现出四季欢歌的节庆活动。例如,农历三月初三“娘娘会”,是庙会也是集市,方圆十里处处是货摊,吃穿用玩玲琅满目;清明时节会举行传统的“城隍出驾”仪式,抬着城隍的雕塑穿过街头,这个活动每年春天由社区组织,社会各阶层广泛参加。

3 传统文化保护与再生策略

3.1 制定文化体验步行地图,增强文化感知度

承载着城市记忆和印记的旧城,是最具有城市个性的地方,是很多人寄托乡土情怀的地方。在今天大规模城市建设的形势下,文化传承已成为许多城市面临的发展难题。因此保护旧城,做好城市文化修补工作,意义重大。

规划通过对传统文化的整理,提出“十说少城”,分别从历史、传说、风物、街巷、市井、诗文、人物、节庆、技艺、美食等十个方面对少城文化进行了系统性的梳理,并在规划策略上提出制定文化体验步行地图,形成“一轴两环四门”的空间布局结构。

图7 现状可利用空间梳理

图8 文化体验步行地图

规划通过立面改造、行道树补植和人行道铺装改造将长顺上街打造成为少城民俗国际体验区的脊梁,形成一条文化景观廊道。在外环人行道上,融入文化意蕴的创意铺装,还原少城城墙意象,形成少城文化体验外环。沿内环打造文化体验游线,形成少城步道,串联不同的历史文化资源,展示少城内蕴。

3.2 以文化引领产业转型升级

少城片区内,宽窄巷子是成都市最为知名的文化名片之一。随着宽窄巷子的发展,也在一定程度上带动了少城片区内文化创意产业的萌发。在泡桐树街、小通巷、奎星楼街、吉祥街等街道,分布着非常多的文化餐饮与住宿业态。这些业态的集聚形成了独特的品牌效应,吸引了更多的城市居民到访少城。更为突出的是,文化创意产业的链条在少城片区内已经得到进一步的延伸。位于奎星楼街的明堂创意工作区融合了产业孵化、文化展示等功能,每年举办的集市活动也吸引了成千上万的游客前往体验,目前已经成为少城片区文创产业的代表。这些自主萌发的文化创意产业,已经为老少城增添了新活力。

规划在深入研究了目前小通巷、奎星楼街等街巷中初步萌发的文创业态后,提出发挥文化的引领作用,实现片区产业转型升级,构建创新多元业态体系的总体思路。以国土地籍为基础,通过叠合待建用地+产权集中的建筑+旧城改造区域+有意向出租房屋+单位配套的未建用地(停车场等),找到产业发展的可利用空间。为落实产业项目,在空间上,重点形成“环宽窄巷子文化产业及功能带”以及“文化创意发展区”等两个产业发展区,通过有机更新的形式实现产业转型发展,规划形成“三巷一里,四街三院落”的特色街巷空间结构。

规划通过翻阅史记、文献资料挖掘少城文化典故,结合宽窄巷子东西两侧可利用空间打造两广场。西广场结合支矶石传说,联动地铁站重塑宽窄巷子系门户。广场设计运用旱喷灯带、树阵广场等手法,营造空间活力,划分动静休憩空间。

图9 环宽窄巷子文化产业及功能带:三巷一里两广场

3.3 宜居水岸生态修补,绿化空间环境提升

基于河流生态修复的理念,充分利用河流生态系统的自我调节能力,并采取适当的人工措施如对排污口进行截污,实施深邃排水系统等,缓解区域污水系统带压问题,消除污水溢流下河问题,恢复一个自然、能自我调节的水网体系。于水质污染较严重河段种植具有净化作用的草类、灌木和乔木等多样性的植物种群,从而真正实现保障城市水网生态系统的同时,促进社会经济效益发展。

通过驳岸的生态化改造并增加两岸的公共活动空间,结合特色树种种植和文化展示项目,强化该段的历史文化特色。梳理西郊河沿岸可利用空间,设置座椅器材、维持积极的底层商业氛围、打造小广场等形式,提升西郊河岸的游憩活力。结合街道或广场共同形成的开敞空间或带状公园,增添晨练、健身设施,品茶、赏鸟、下棋场所点,为市民邻里交往、集散游乐提供活动空间。

图10 中水回用及截流污水示意图

图11 西郊河游憩空间改造效果图

图12 少城片区行道树综合提升

另外,根据历史记载及街道名称,对片区植被景观进行修整,种植成都特色植物芙蓉花、银杏、槐树等本土植物,还原少城街道中的特有行道树。规划遵循有机更新理念,对现有植物采取如下三措施:其一,对现有绿化较好的行道树进行保留;其二,维护现状行道树混种的街道;其三,控制宽度较窄的街道不进行行道树种植。

3.4 控制建筑高度,统筹片区风貌

少城片区控规中仅对宽窄巷子历史街区进行了高度控制,要求核心保护范围高度控制为12m,建设控制地带高度控制为15~60m不等。在保护方面,《成都历史文化名城保护规划》提出需要对少城片区的北偏东30°老街的格局肌理、少城传统街道的宽度、走向和空间尺度,少城整体尺度氛围进行重点保护。在特色风貌片区保护中,规划提出“少城-青羊宫风貌片区”是成都12片城市特色风貌片区之一,并提出了以下保护措施:不减少街道数量、强化片区的特色风貌、保护特色街道格局、不增加高层建筑、不破坏建筑风格和色彩的整体性、逐步整治特色风貌片区内部街道界面等要求。

规划将少城划分为商住两片,运用统筹管控与分区风貌整治的策略对旧城进行特色风貌保护。在片区统筹管控上,建筑风貌统一为现代中式,其中创意文化风貌区可局部根据文化展示需求进行打造;为更好地保护少城风貌与尺度,对建筑高度控制分为宽窄巷子历史街区和其他区域,宽窄巷子核心保护范围及建设控制地带的建筑高度按照《成都历史文化名城保护规划(2015-2020)》和片区控规相关内容进行控制;宽窄巷子历史街区以外的地区,新建及改扩建建筑高度不超过24m。同时,规划建议将上述控制要求纳入《成都市规划技术管理规定》进行专章控制。

图13 建筑强度及高度控制示意图

居住片区立面改造以黑白灰为基础色调,局部可用木色点缀,同时提升居住区街头绿地品质,利用街头空间增加活动设施,打造精品街角小品。商业片区设置外摆控制区,提供驻足停留空间,或利用消极地带,营造半私密休憩空间。亦可结合产业项目共同打造,激发片区活力。

3.5 构建人车慢行体系,打造示范小街区

由于少城片区路网多为东西向道路,南北向连通较不畅,造成整个片区停车难、局部路段交通拥堵等问题。为缓解这一矛盾,规划应当将城市交通与老城区和谐相融,着眼于城市交通对老城区的保护、发展与配套功能,依托待建用地、棚户区改造以及打通南北向通道的空间,结合滨河绿道整治打造“井”字型街巷体系。将规划单向单车道道路与干道交叉口缘石线改为直角,将两侧停车改为单侧停车释放更多的道路资源,方便车辆通行并给予行人更多步行空间。同时,拓展现有地下空间新增停车位;新建项目配置地下停车场;利用交通管控措施,新增夜间路边公共停车位。

图14 街巷模式示意图

4 结语

图15 交通组织优化图

旧城承载着城市的历史记忆与传统风貌特色,同时也是成千上万城市居民的栖身之所,它对于一座城市和每一个居民都具有非同寻常的意义。对传统特色风貌进行挖掘和保护正是为了激发人们对传统风貌的回忆、怀念和归属感、认同感。因此,延续和保护这些在旧城中不再完整的历史遗迹,并与城市现代功能实现“融合再生”,是当下城市传统风貌特色和旧城更新保护中的关键所在。

(注:本文基于成都市规划设计研究院的《成都少城片区有机更新规划》,项目组成员包括:吕梁、杨凯、吴欣玥、郑玉梁、谢航,文中图表除特别标注外,均来自该项目。)

[1]林雪琼.浅议旧城区传统风貌的保护与再生[J].建筑设计管理,2008(5):48-50.

[2]周俭,张松,王骏.保护中求发展发展中守特色——世界遗产城市丽江发展概念规划要略[J].城市规划汇刊,2003(2):32-38,95.

[3]张霜霜.“再见少城”——成都“少城”片区城市空间及其变迁研究[D].成都:西南交通大学,2014.

责任编辑:孙苏,李红

Conservation and Regeneration of TraditionalCulturalFeatures in Old District Renewal

The old district,embracing so much historicalmemories ofa city and the traditionalculturalfeatures,is also the shelter for tens ofthousands of urban dwellers.Shaocheng has been part of the"most important districts"in Chengdu since its establishment.With the rapid development of Chengdu, great changes have taken place to its unique spatial pattern,street scale and people's life condition,leaving the road network preserved completely.Exploring from the traditionalelements of Shaocheng,the planning proposes strategies of protecting and regenerate the traditionalculturalfeatures from the five aspects of morphology,ecology,industry,culture and traffic.The goal of"regenerating and integrating with"modern urban functions is achieved while lasting and protecting the historicalrelics and folk customs.

renewalofold urban districts;traditionalculture;city visage;culturalprotection and regeneration;Shaocheng districtof Chengdu

TU984

A

1671-9107(2017)02-0008-06

10.3969/j.issn.1671-9107.2017.02.008

2016-12-05

吴欣玥(1991-),女,四川成都人,研究生,工程师,主要从事景观规划设计。