中国贫困程度的再估计

——基于中国综合社会调查的空间异质性分析

周玉龙 孙久文 梁玮佳

中国贫困程度的再估计

——基于中国综合社会调查的空间异质性分析

周玉龙 孙久文 梁玮佳

利用中国综合社会调查2003—2013年的数据,消除空间物价差异和家庭规模经济的影响,对我国城乡、四大板块以及国家扶贫重点工作县的贫困程度进行的分析发现,忽视家庭规模经济和空间物价水平差异会导致对贫困程度的误读。2002—2012年,我国的贫困程度虽然有所起伏,但整体有大幅度的缓解,尤其是2007—2009年的贫困程度降低了50%。到2012年我国农村贫困率为14.8%,城镇贫困率为3.8%,全国仍然有1.02亿贫困人口。相对于城镇地区,农村低保覆盖率的提高显著降低了农村的贫困广度;相对于东部和东北地区,中西部地区仍然需要依靠经济总体增长来进一步摆脱贫困;持续的扶贫开发投入对国贫县的脱贫影响显著。

贫困程度;等值规模调整;空间物价差异;空间异质性;中国综合社会调查

一、引言

伴随改革开放以来经济的快速发展,扶贫开发成为我国发展的重要议题并取得了巨大的成就。根据世界银行的估算,以1.9美元/日生活费为贫困标准,我国的贫困率从1990年到2013年降低了近65个百分点,但从绝对体量上看,2013年按照每日生活费3.1美元贫困线计算的我国贫困人口仍有1.5亿人。基于巨大的减贫成就和严峻的贫困问题共存的事实以及全面建设小康社会的要求,中共中央、国务院于2015年年底发布了《关于打赢脱贫攻坚战的决定》,强调消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕,是社会主义的本质要求,是我们党的重要使命,提出“2020年让7 000多万农村贫困人口摆脱贫困”的目标。

2020年目标能否顺利实现,依赖于对过去减贫速度和现有贫困程度的准确估计,已有研究从不同角度对此进行了分析。一方面,有研究从动态角度考察了中国贫困的演进情况。他们主要利用中国家庭收入调查(CHIP)[1]、中国健康与营养调查(CHNS)[2]等微观调查和总量或收入分组数据[3],估算了2005年之前我国贫困的动

态演化或对应年份的贫困状况。另一方面,一些研究利用特定年份的截面数据详细考察了我国的贫困状况,发现利用官方数据估算的贫困率远远低于其他数据库估算的贫困率[4],另外,家庭资源共享会大大降低所估算的贫困率[5]。

以上研究虽然从不同角度对我国的贫困状况进行了解读,但仍然存在一些不足。一是多数研究使用了个体收支或算术平均后的家庭人均收支来计算贫困率,没有考虑家庭的规模经济,可能高估了贫困程度。[6]二是对城乡和区域间的物价差别考虑不足,使用城乡或区域一致甚至全国统一的贫困线并不能真实反映贫困程度。[7]三是一些研究数据代表性不强,以此为基础估算的贫困率用于对全国贫困程度进行推断的可信性值得探讨。四是已有文献大多关注的是20世纪90年代以及21世纪初我国的贫困情况,2005年以来农业税减免以及最低生活保障制度的逐渐铺开对我国贫困情况产生重要影响,而已有研究对此关注不够。五是作为扶贫开发政策执行最重要的空间单元,国家扶贫开发工作重点县(简称“国贫县”)的贫困状况是否得到缓解是评判我国扶贫开发政策成效的重要维度,但多数调研数据并没有公开县级地理信息,针对国贫县和非国贫县的异质性研究也无先例。

针对以上问题,本文试图对我国2002—2012年的贫困程度进行更准确和全面的研究。首先,考虑到家庭规模经济的影响,引入等值规模调整;其次,排除城乡和区域的物价差异,利用多项价格指数对不同水平的贫困线进行调整;第三,利用覆盖全国31个省级行政区的中国综合社会调查(CGSS)数据*作者非常感谢中国人民大学经济学院杨继东教授慷慨的数据支持。,研究2002—2012年我国城乡和区域贫困的动态演进情况;第四,得益于数据中的地理信息,本文将微观与宏观信息结合起来,从城乡、四大板块以及扶贫开发政策影响等不同角度研究贫困特征的异质性,并初步探讨异质性背后的主要影响因素。

二、数据和估计方法

(一)数据介绍

本文的数据主要来源于CGSS数据,原因在于除了它包括必要的信息外,更重要的是在众多包含生活水平相关信息的微观调查数据中,CGSS的抽样覆盖面最广,有利于全面地估计我国的贫困情况。CGSS历年的样本情况具体见表1。

(二)估计方法

研究贫困的基本问题是对贫困程度的度量,需要明确反映生活水平的指标、计算该指标的个体水平、确定贫困线以及选择度量贫困方法。

1.选择反映生活水平的指标

在反映贫困的各项指标中,家庭消费支出和收入两个货币性指标最为常用。[8]

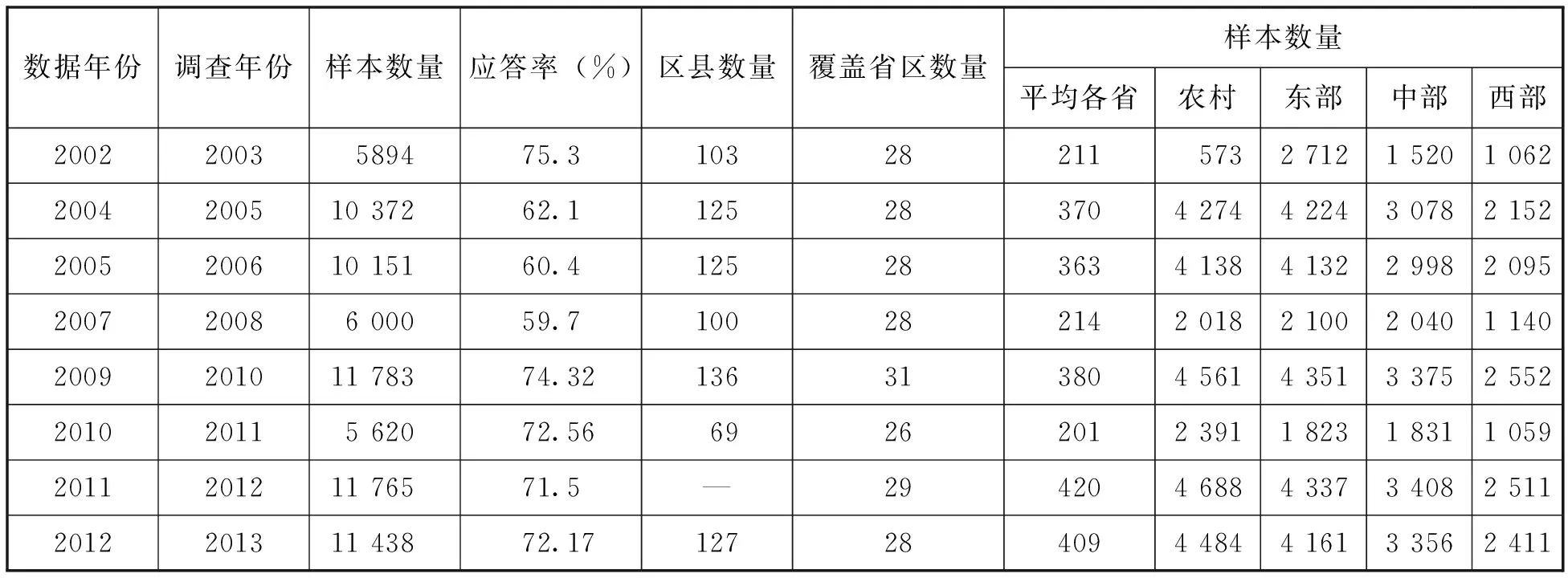

表1 CGSS历年数据样本情况

注:2011年数据中没有区县信息。2002年农村样本数量指被采访者为农村户口的样本数,其余皆为被采访者居住在农村地区的样本数。东部、中部、西部和东北的区域划分参照《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》。

CGSS调查数据中包括了所有调查年份的家庭收入指标,但只有2010年之前的调查报告了支出指标,且口径不同,同时考虑到中国较高的储蓄率以及农村地区存在的大量“人情消费”可能导致支出反映生活水平的误差较大,因此本文主要使用人均家庭收入作为福利指标。

2.度量个体贫困程度

不同家庭的基本生活成本会因家庭规模和成员年龄构成而有所差别,但已有文献在测度贫困程度时没有考虑这种影响,导致贫困程度被高估。[9]因此,在度量个体贫困程度时有必要考虑共享收支成员的数量和年龄构成,本文利用国际通用的等值规模(equivalence scales)方法对家庭收入或支出进行调整。

等值规模的原理是基于不同情况的家庭达到相同的福利条件成本不同,利用家庭规模和年龄结构的信息将家庭成员数量调整为等值个体数量AE,调整后的人均收支即为家庭总收支与AE之商。例如,一个家庭有Nadults个成年人,Nchildren个儿童,则等值规模调整按照(1)式进行。

AE=1+α(Nadults-1)+βNchildren

(1)

其中α和β分别为每增加一个成人和儿童*指14岁以下的家庭成员。需要增加的收支系数。目前最常用的等值规模标准按照提出时间由远及近分别为牛津规模(又称OECD等值规模)、OECD调整规模和平方根规模,前两种标准的α和β分别为0.7、0.5和0.5、0.3,最后一种标准的等值个体数量为家庭成员数量的平方根。

通过比较三种方法可以发现,随着时间的推移,等值规模的弹性越来越小,即随着经济发展水平的提高,家庭的规模经济会越来越强。*这应该与家庭共享物品使用强度的提高有关。鉴于这三种方法是针对OECD国家提出的,在应用时需要考虑其对我国的适用性,因此本文选用经济发展水平与当前中国最接近的20世纪80年代OECD使用的牛津规模。

进行等值规模调整,首先需要计算家庭人口数量和构成。考虑到同一家庭的成员未必住在一起而无法享受家庭规模经济,本文将居住在同一地址的人数而非某一家庭有多少人作为参与共享经济的人口数量*本文删除了相关变量答案为“不适用”“不知道”以及“拒绝回答”的观测值,下同。,并通过个体的出生年推断其是否为儿童*CGSS2003和CGSS2008的数据没有各家庭成员出生年份的问题,本文用18岁以下的家庭成员作为儿童。。

3.确定贫困线

目前研究我国贫困问题的文献多数采用了国家统计局设定的全国统一的农村贫困线或世界银行等机构设定的国际贫困线,但这些标准都没有考虑城乡和物价差异。有的研究利用城市居民最低生活保障标准(简称“低保线”)作为城市地区的贫困线[10],但由于低保支出大部分需要由地方政府负担,各地(以区县为单位)低保线的制定与自身的经济发展水平密切相关,发达地区的低保线往往高于落后地区[11],因此直接使用以上标准不能准确反映不同地区的生活水平,从而导致对贫困情况的误读。为了使贫困标准适应我国的城乡和区域间物价水平的差异,本文从国际、城乡和区域三个方面对常用贫困线进行了调整。

首先,尝试消除国际贫困线的国别购买力差异。参考世界银行的建议,本文利用购买力平价(PPP)而非汇率对贫困标准进行调整。*一些研究认为我国贫困线的汇率调整值过低,但这种调整并未考虑中国和其他国家物价的差异,因此本文认为使用购买力平价调整的比较更加合理。其次,本文利用PPP转换后的亚洲开发银行和世界银行贫困线作为中国的城镇贫困线,并根据能够反映城乡生活成本差异的比例*本文参考了王有捐和胡赛因计算的我国城镇贫困线,将二者取平均后的城镇一般贫困线与统计局公布的农村贫困线之比作为调整系数。参见王有捐:《对城市居民最低生活保障政策执行情况的评价》,载《统计研究》,2006(5);A. Hussain. “Urban Poverty in China: Measurements, Patterns and Policies”. Geneva:ILO,2003。调整获得农村贫困线。最后,利用全国消费品价格指数,获得各年的全国城镇和农村贫困线。

从表2可见,除了世界银行2015年设定的稳定温饱线外,我国2011年设定的农村贫困标准高于调整后的亚洲开发银行与世界银行设定的其他贫困线。为了体现不同贫困线的差异和与已有研究的可比性,本文主要利用世界银行2008年公布的1.25美元/日基本温饱贫困线(简称“08世行低标准”)、亚洲开发银行2014年设定的1.51美元/日贫困线(简称“14亚开行标准”)、中国国家统计局2011年公布的2 300元/年农村贫困线(简称“11中国标准”)、世界银行2015年公布的3.1美元/日稳定温饱贫困线(简称“15世行高标准”)以及文献中的食品贫困线(简称“文献食品标准”)进行研究。

表2 不同机构设定的农村贫困线比较

在调整国际和城乡差别的基础上,本文考虑到各省的物价差异,利用已有研究[8]计算的全国各省空间价格指数调整而得到各省的城镇和农村贫困线。

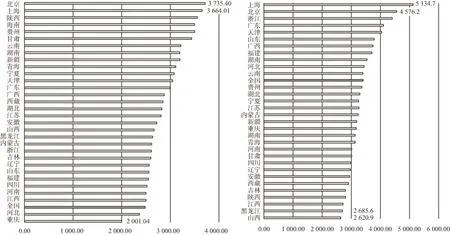

如图1所示,经过时空物价调整的2012年农村贫困线中,北京和上海的标准最高,都超过了3 600元,而重庆的标准最低,仅为2 001元,各省贫困线的标准差为425。城镇贫困线方面,上海和北京的标准分别为5 135元和4 576元,而最低的山西和黑龙江仅为2 600余元。相对于农村标准,城镇的贫困标准差异化更强,标准差为582。

图1 各省区2012年价格的“11中国标准”(左)农村和城镇贫困线

4.确定衡量贫困的指标

Foster-Greer-Thorbecke(FGT)指数是已有研究中衡量地区贫困程度利用最为广泛的指标,其计算公式如(2)式。

(2)

其中,α衡量对贫困的敏感度,z为贫困线,N为总人口数,Gi为贫困缺口即个体收入与贫困线之差,当个体收入大于贫困线时取值为0。此指数的优点在于可以转换为多个常用的贫困指标:当α=0时,P0为贫困发生率;当α=1时,P1为平均标准化贫困距;当α=2时,P2为平均平方标准化贫困距。α越大,表明生活水平改善的人越穷对指标的贡献度越大。

另外,测量贫困的指标还有Watts指数、Sen指数、Sen-Shorrocks-Thon指数等,这些指标尽管性质良好,但解释起来往往不够直观,因此在实践中并不常用。基于此,本文汇报FGT包含的3个指标来衡量我国的贫困程度。

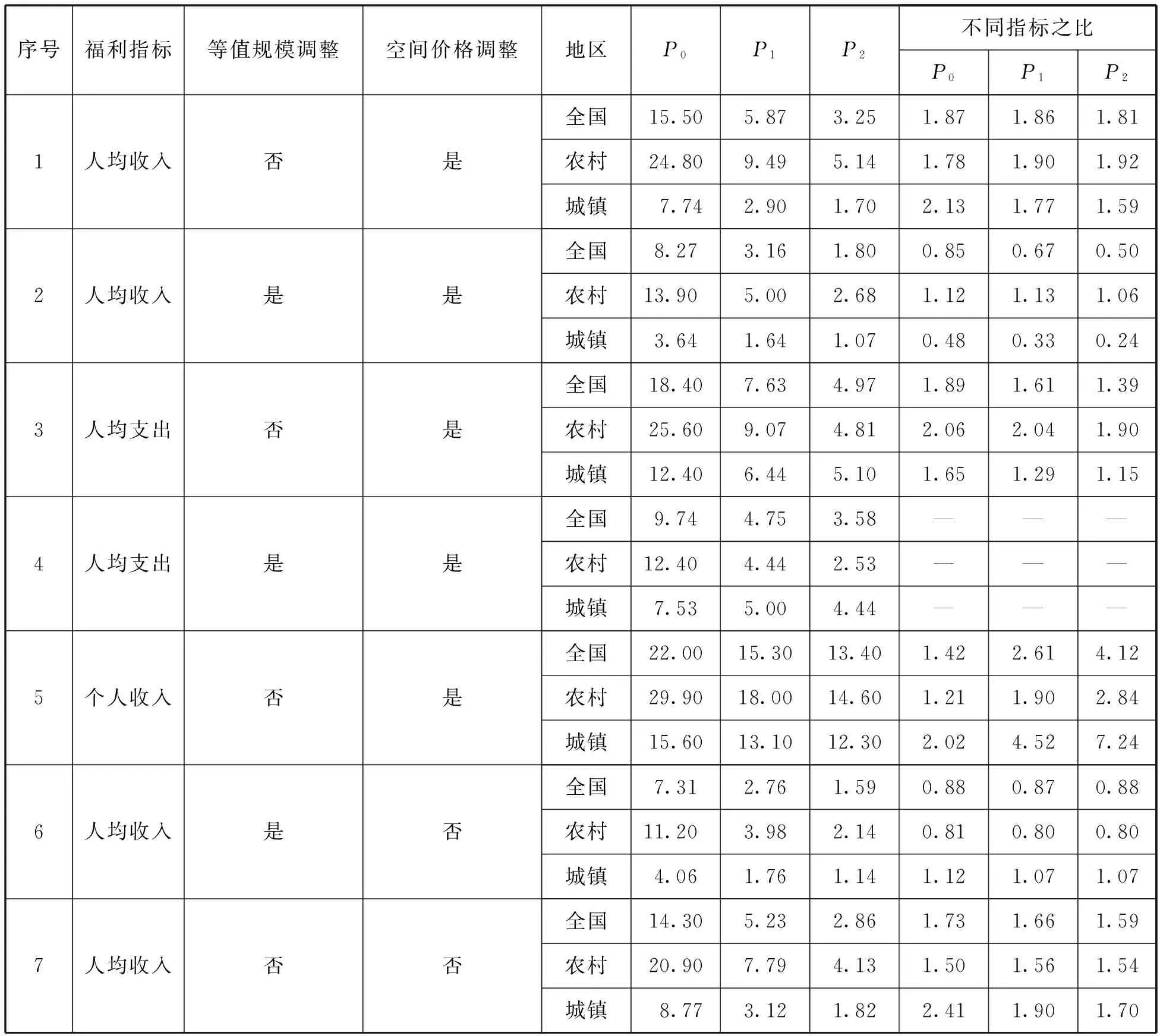

三、指标和方法差异对估计结果的敏感性分析

为了比较使用不同福利指标以及引入等值规模和空间价格调整对贫困程度估计的影响,本文基于2010年的数据,以2011年中国标准的贫困线为标准,根据不同福利指标以及是否进行等值规模和省级空间价格调整,对2009年我国的全国和城乡贫困指标进行了估算和比较。从表3中的估算结果可以看出,利用不同的福利指标以及是否考虑等值规模和空间物价差异,会对贫困指标的估算产生显著的影响。

表3 利用不同福利指标估算的2009年我国的贫困程度

首先,将收入作为福利指标估算的贫困率总体上要低于支出指标的测算结果,但城乡情况不同。全国和农村地区贫困指标之比均小于1,表明利用收入指标计算的贫困率会低于支出指标计算的贫困率,且农村地区低估程度更为严重,原因可能在于农村地区的市场化程度较城市要低,导致大量支出并不需要货币支付,而是通过人情关系进行交易,因此人均支出反映的生活水平会低于实际情况。而城镇地区情况则相反。尽管与农村居民相比,受访者报告的支出低估可能性较小,但由于城镇居民的收入来源更加多元化,因此收入低报的可能性大大提高,导致用收入估算的贫困率反而高于支出贫困率。

其次,未经过家庭等值规模调整的贫困率会大大高于实际贫困水平。其中等值规模调整前的全国收入贫困率为15.5%,调整后为8.27%,前者是后者的1.87倍。农村和城镇贫困率调整前分别为调整后的1.78倍和2.13倍,表明不考虑家庭规模经济会导致贫困程度被高估80%以上。而利用个人收入估算的贫困率则比利用家庭人均收入估算的贫困率高出42%。

第三,不考虑空间物价差异会造成总体和农村地区贫困水平的低估,但可能高估城镇贫困水平。其原因可能在于现有的贫困线是基于最贫困地区的消费水平设定的,其物价水平偏低,因此造成不进行物价调整的贫困线对其他农村地区来说偏低。而城镇地区估计的偏差幅度较小,原因在于本文之前采用的城镇贫困线的设定已经考虑了空间物价差异,从而使得城镇贫困率估计相对一致。

第四,第7行最后一列的数值为未进行等值规模和空间价格调整的贫困率与进行了调整的贫困率之比,数值都超过1.5,表明以往的部分文献大幅高估了我国的城乡贫困水平。

四、贫困特征及其空间异质性分析

(一)总体的贫困演化

本文首先考察进入21世纪以来我国整体贫困的演进情况,具体做法是在等值规模调整的基础上,利用空间价格指数调整各省城乡地区不同的贫困线标准,再通过抽样权重加权获得全国总体的贫困指标。

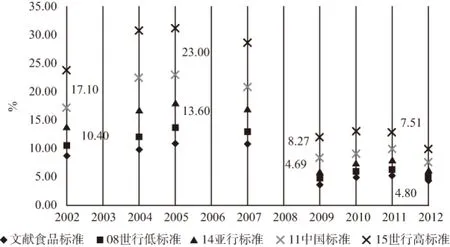

如图2所示,进入21世纪以来,以不同标准估算的我国的贫困率演变趋势较为一致,总体呈现出较明显的下降趋势,但在不同年份波动明显。其中2002—2005年的贫困率不降反升,2005年之后贫困率迅速降低,这可能与我国2006年对农业税全面减免、最低生活保障制度逐渐完善以及家庭规模缩小有关;2009—2012年贫困率又出现了先升后降的态势。总体来看,我国的贫困广度大致以2007年为界分为两个阶段:2007年以前贫困广度较高,而之后贫困广度下降到了前期的一半以下,以1.25美元/日的世界银行低水平贫困线为例,2002—2007年我国的贫困率超过11%,而2007年以来的平均贫困率仅为约5%。2012年以“11中国标准”计算的全国贫困率为7.51%,也就是说,全国范围内仍然有约1.02亿人生活在国家统计局设定的贫困线之下,扶贫开发的任务仍然十分艰巨。

图2 2002—2012年我国贫困广度的演进

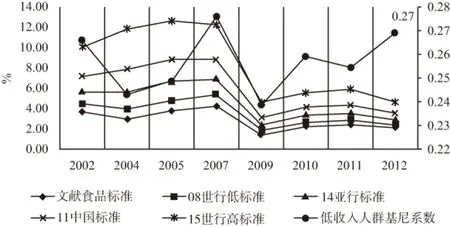

而以不同贫困标准构建的贫困距的变化体现了一定的差异性。如图3所示,2002—2007年间,低贫困标准构建的贫困距水平先降后升,而高水平贫困标准的贫困距则是先升后降。以“08世行低标准”和“11中国标准”为例,2002—2004年间,收入水平低于“08世行低标准”的家庭平均收入与“08世行低标准”贫困线的差距由4.45%缩小到3.93%,而收入水平低于“11中国标准”的家庭平均收入与“11中国标准贫困线”的差距则从7.29%提高到7.95%,说明贫困家庭的收入在较低水平的收入附近呈现出收敛性,差距缩小。而2005—2007年则呈现了相反的趋势,低标准贫困距扩大的同时高标准贫困距缩小了,可能的解释是贫困家庭出现了收入分化,最贫困家庭的收入仍然低走,但一部分稍高收入家庭的收入提高幅度较为明显,贫困群体内部的基尼系数在不断扩大。图3中右侧坐标轴表示人均家庭收入水平在世界银行3美元/日贫困线之下人群的基尼系数,2002—2004年以及2005—2007年分别呈现了下降和上升的趋势,恰好证明了以上的解释。

图3 2002—2012年我国贫困深度的演进

图4展示的平均标准化平方贫困距表明我国的综合贫困水平在2004—2007年以及2009—2011年两个阶段都提高了,而其余时间段则有所下降。值得注意的是,除了2010年之前,平均标准化平方贫困距指标与次坐标轴表示的低收入群体基尼系数的变化趋势体现了高度的一致性,表明此指标对收入分配差距的敏感度很高。2010年之后,二者的变化趋势则相反,其原因可能是贫困广度和深度的缓解抵消了收入分配对贫困综合水平的恶化效果。

图4 2002—2012年我国综合贫困水平的演进

(二)城镇和农村贫困的异质性特征

二元属性是我国经济的重要特征,我国贫困主要集中在农村地区,但随着劳动力流动的加速和城镇化进程的推进,城镇地区的贫困现象也逐渐凸显,其研究意义愈发重要。因此本节对农村和城镇的贫困特征进行对比研究。

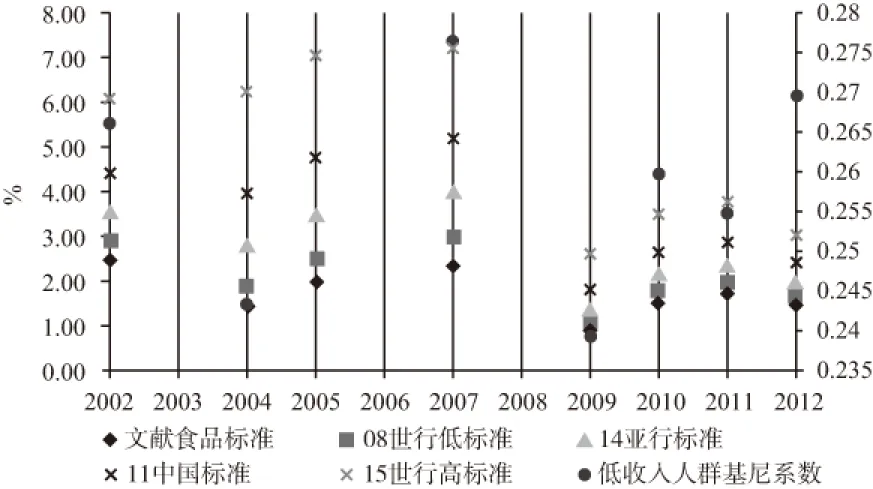

利用经过城乡物价水平调节的中国标准贫困线*其他贫困线标准的结果类似,囿于篇幅不在此汇报,感兴趣的读者可向作者索取。,本文对农村和城镇地区的贫困指标进行了测算,并做了对比研究,具体结果如图5所示。

图5 我国城乡贫困指标演进

总体来看,2004年以来,我国城市和农村的贫困程度都有一定程度的缓解,其中农村贫困发生率由2002年的35.1%降低到2012年的14.8%,贫困人口减少了近1.8亿人,但2012年的农村贫困人口仍然超过9 500万人,略低于我国政府估算的9 899万人的农村贫困人口数量,这应该归因于等值规模调整对贫困率的纠正。同期的城镇贫困率则由9.68%降至3.4%,2012年城镇贫困人口还有2 420万人。

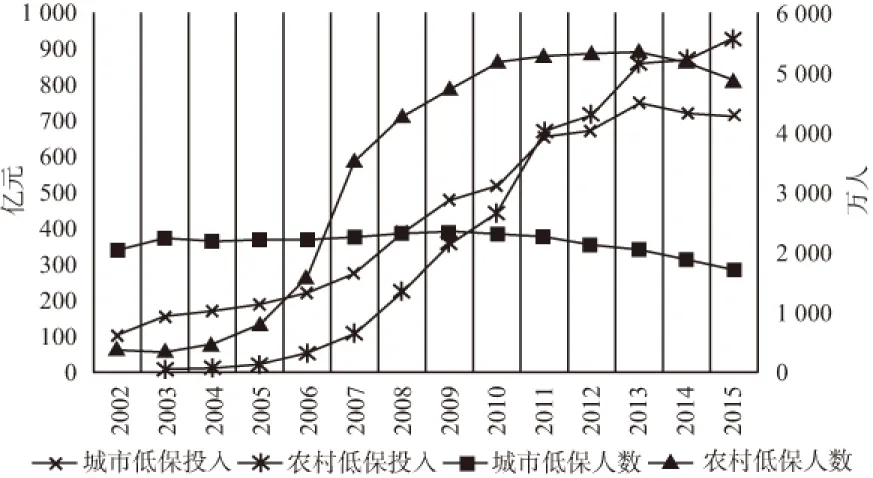

城市居民和农村最低生活保障制度是进入21世纪以来我国建立的最大规模的“无条件转移支付”体制,具有“兜底脱贫”的重要作用。如图6所示,2002年以来,农村低保的覆盖人数和投入都有了大幅度提高,尤其是2005—2007年各地逐渐从无到有地建立起农村低保制度,覆盖人数大幅度增加,2010年之后,农村低保覆盖人数稳中有降,但总投入仍然不断提高,而且2011年后农村低保投入开始超过城市。相反,由于城市低保制度建立时间较早,因此2002年以来的覆盖人数较为稳定,且有下降趋势,但直到2013年,城镇低保投入仍然在持续增加。

截至2012年年底,全国共有城市低保对象2 143.5万人,占本文估算城镇贫困人口总数的88%,人均补差为3 146元/年,此标准为当年城镇贫困线的93%。农村低保对象5 344.5万人,占本文估算农村贫困人口总数的56%,人均补差标准为1 343元/年,为当年农村贫困线的54%。可见,城市和农村低保制度的覆盖面和投入力度差距较大,但相对于贫困的广度和深度都十分可观,理应能有效缓解贫困。

图6 我国城乡低保的发展

数据来源:历年《民政事业发展统计公报》。

表4中的数据显示,贫困与低保指标在统计上呈现出显著的相关性。农村地区的贫困广度和深度与低保人均支出、覆盖率以及投入相关系数都在-0.7以上,且关系显著,可以初步认为农村低保制度显著缓解了贫困状况。但更能反映最贫困人口生活水平是否改善的贫困综合强度指标与低保关系并不显著,表明低保可能并未有效瞄准最穷的人群。贫困指标滞后一期后,则只有贫困率与低保覆盖率的关系高度显著且相关系数进一步提高,这表明在2002—2012年间,农村低保覆盖率的提高有效降低了农村地区的贫困率,这与2007年前后农村低保制度的迅速铺开和2007—2009年农村贫困率的迅速降低保持一致。对于城镇地区,由于低保制度在2002年之前就已经普遍建立,因此低保覆盖率的提高并没有降低城镇贫困程度,导致其与贫困指标的相关系数并非显著为负,且贫困率滞后一期后,其与低保覆盖率的关系不再显著。同时,不管是否滞后,低保人均支出和低保投入与贫困指标的相关系数都高于农村地区,这表明城市低保制度对城镇贫困的缓解作用更强,其原因可能在于我国的扶贫开发政策仅仅面向农村地区,因此城镇脱贫对低保制度的依赖性更强。

表4 我国贫困程度与低保的相关系数

注:*表示在10%水平上显著。

(三)不同区域贫困的异质性特征

我国的经济发展水平存在巨大的地区差异,“东部率先、西部开发、东北振兴、中部崛起”的四大区域板块战略构成了我国“十一五”和“十二五”规划的区域发展总体战略,其贫困情况也必然具有不同特征。

从表5可以看出,东部地区的人均收入最高,但贫困人口的人均收入和贫困距在四大板块中却是最低的,表明东部地区的不平等状况可能最严重。除了西部地区外,其他地区2012年的贫困距占贫困人口收入之比远高于2002年,这说明西部地区的贫困人口的收入相对于贫困线在提高,而其余板块的贫困人口收入的增长却赶不上物价水平的提高,脱贫难度在加大。

贫困分布方面,2002年贫困人口在四大板块分布较为均匀,但到2012年,东部和东北地区的贫困人口份额降低,而中西部的贫困人口份额则相对增加,这表明中西部的脱贫步伐相对于东部和东北地区较为缓慢。在此基础上,本文继续研究四大板块贫困程度的绝对水平演进。

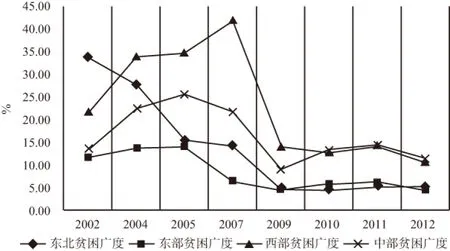

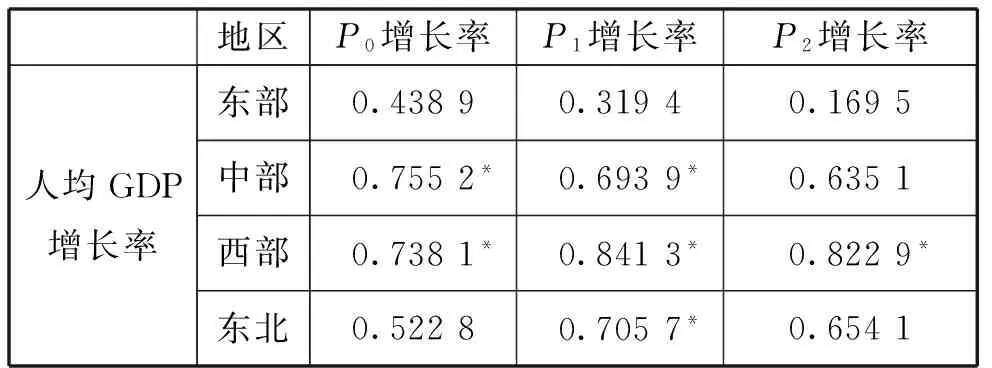

图7展示了以贫困率表示的四大板块2002—2012年的贫困广度演进情况*值得指出的是,四大板块三类贫困指标的演变趋势较为一致,因此仅以贫困率作为代表指标进行分析。,可以发现,2010年之前,不同区域的贫困率变化趋势存在较强的异质性,但到2010年,东部和东北地区的贫困率水平有趋同倾向,而中西部的贫困水平和变化逐渐趋于一致。具体来看,东部和中部地区的贫困率变化趋势较为一致,2002—2005年贫困率上升,到2009年迅速下降,之后又是先升后降的过程。西部地区的贫困率起伏较大,2007年之前提高速度较快,之后则出现了较大幅度的下降,总体来看,2002—2012年西部地区的贫困率下降了50%。2010年之前,东北地区的贫困率一直在快速下降,但之后贫困率又开始抬头,与东北地区整体的经济增长较为同步。[11]为了进一步考察贫困与经济增长的关系,本文计算了贫困程度变化率与人均GDP增长率的关系,如表6所示。

表5 我国四大板块贫困程度描述性统计表

图7 我国四大板块的贫困广度演进

表6 我国贫困程度与人均GDP增长率的相关系数

注:*表示在10%水平上显著。

从相关系数的显著性可以看出,中西部和东北地区的贫困水平与经济增长水平相关性较强,而东部地区则相对不明显。这表明经济增长对发展相对落后地区的脱贫作用仍然比较显著,而不平等程度的加剧以及产业结构的升级都可能减弱增长对减贫的作用[12],这导致经济发展水平较高的东部地区已经不能主要依赖经济增长的推动来减贫,应该寻找结构化的路径进一步缓解贫困状况。

(四)国贫县贫困的异质性特征

长期以来,国贫县一直是我国扶贫开发政策的主要着力点,尽管进入21世纪以来贫困村以及集中连片特困地区逐渐成为扶贫开发的“主战场”,但592个国贫县仍然是政策瞄准的基本空间单元,获得了多数扶贫开发资源。鉴于此,本文利用CGSS2005—2011年数据中精确到区县的地理信息,以国务院2001年公布的国贫县名单为准,将样本分为国贫县和非国贫县两类,对其贫困程度的特征进行对比分析。

从表7可以看出,国贫县人口的人均收入仅为非国贫县的一半左右,但贫困人口的收入和贫困距差别不大。2004—2010 年国贫县贫困率由38.8%下降到10.8%,而非国贫县贫困率则降低了10.2个百分点至8.79%。

由于国贫县和非国贫县在扶贫开发中最大的差别是前者能够获得中央和地方额外的扶贫开发资源,因此,我们接下来研究扶贫开发投入与国贫县贫困程度的关系,初步回答国家的政策倾斜是否有利于国贫县脱贫的问题。

表7 国贫县与非国贫县贫困描述性统计表

表8展示了2005—2010年国贫县贫困程度变化率和扶贫开发投入变化率的相关系数,其中贫困率变化与当期的贫困开发投入关系不显著,与滞后一期和两期的扶贫开发投入关系显著为负,与滞后三期的扶贫开发投入则显著为正。这表明扶贫开发投入之后的当年贫困广度并不会相应降低,但之后第二年和第三年的贫困率会显著降低,而当年的扶贫开发投入会伴随着第四年贫困率的进一步上升。其原因可能在于扶贫开发的大部分投入并非直接到贫困户的转移支付,而是通过以工代赈、劳动力培训等开发项目的形式进行,因此其建设和发挥作用需要一到两年的时间,但在这之后扶贫开发项目持续性不够强,反而造成了贫困地区的路径依赖,导致贫困抬头。另外,贫困深度和强度的变化与扶贫投入之间的关系并不显著,表明扶贫开发政策未能有效改善贫困的深度和强度。

表8 国贫县贫困变化与扶贫开发资金投入变化的相关系数

注:*表示在10%水平上显著。

五、结论

本文的研究表明,不考虑家庭规模经济会导致贫困程度被显著高估,空间物价差别也会影响对农村贫困程度的估计。

使用改进的估计方法,本文发现,一方面,2002—2012年,我国的贫困程度虽然有起伏,但整体上有大幅度的缓解,以年收入2 300元(2010年不变价)为标准的全国贫困率降低了近10个百分点,尤其是2007—2009年贫困广度、深度和综合强度都降低了超过一半;另一方面,2012年,全国仍然有1.02亿人生活在国家统计局2011年设定的贫困线之下,扶贫任务仍然艰巨,而且2009年以来贫困程度的减缓速度明显下降,表明剩余的贫困“库存”人口脱贫难度较大。

分城乡看,2002—2012年我国农村贫困率降低了超过20个百分点,至14.8%,城镇贫困率则降低了超过6个百分点,至3.8%。与城乡低保发展的相关性分析表明,相对于城镇地区,农村低保覆盖率的提高显著降低了农村的贫困广度,但整体的贫困风险有加剧的趋势,而城镇地区的贫困深度和综合强度的变化与城市低保的投入增长关系更加紧密。

分板块看,2009年以来,东部和东北地区的贫困率在5%上下波动,而中西部地区的贫困率仍然居高不下,多数年份都高于10%。从动态角度看,东北地区的减贫速度最快,而中部地区减贫速度最慢,但东北地区是2002—2009年唯一贫困程度持续缓解和2010—2012年唯一贫困程度持续加剧的板块。另外,与经济增长的相关性分析表明,2002年以来中西部和东北地区脱贫速度与人均GDP增长密切相关,而东部地区则没有显著的相关性。

相对于非国贫县,享受了较多扶贫开发政策扶持的国贫县脱贫效果较为明显。2004—2010年,国贫县贫困程度的缓解显著高于非国贫县,二者的贫困率差距从2004年的近20个百分点降低到了两个百分点,且这种差距缩小与滞后一期和滞后两期的扶贫开发投入呈现出显著的相关性。

最后要指出的是,由于本文的重点并非讨论导致贫困程度变化的内在原因,其中涉及的关系分析仅使用了统计分析手段,因此相关的原因分析只是初步的,并非对因果关系的识别,这也正是后续研究所要关注的内容。

[1] Meng, X., Gregory, R.,and Wang, Youjuan. “Poverty, Inequality, and Growth in Urban China, 1986—2000”.JournalofComparativeEconomics, 2005,33(4): 710-729; 夏庆杰、宋丽娜、S. Appleton:《中国城镇贫困的变化趋势和模式: 1988—2002》,载《经济研究》,2007(9)。

[2] 林伯强:《中国的经济增长、贫困减少与政策选择》,载《经济研究》,2003(12)。

[3] 胡兵、赖景生、胡宝娣:《经济增长、收入分配与贫困缓解——基于中国农村贫困变动的实证分析》,载《数量经济技术经济研究》,2007(5);Ravallion, Martin, and Chen,Shaohua. “China’s (uneven) Progress against Poverty”.JournalofDevelopmentEconomics, 2007,82(1):1-42.

[4] Zhang, C., Xu, Q., Zhou, X., Zhang, X.,and Y. Xie. “Are Poverty Rates Underestimated in China? New Evidence from Four Recent Surveys”.ChinaEconomicReview, 2014,31(C): 410-425.

[5] 宋扬、赵君:《中国的贫困现状与特征: 基于等值规模调整后的再分析》,载《管理世界》,2015(10)。

[6] Brandt, L.,and C. A. Holz. “Spatial Price Differences in China: Estimates and Implications”.EconomicDevelopmentandCulturalChange, 2006,55(1): 43-86.

[7] S. R. Khandker. “Microfinance and Poverty: Evidence Using Panel Data from Bangladesh”.TheWorldBankEconomicReview, 2005(19): 263-286.

[8] de Ree, J.,Alessie, R., and M. Pradhan. “The Price and Utility Dependence of Equivalence Scales: Evidence from Indonesia”.JournalofPublicEconomics, 2013,97(C): 272-281.

[9] 陈宗胜、沈扬扬、周云波:《中国农村贫困状况的绝对与相对变动——兼论相对贫困线的设定》,载《管理世界》,2013(1)。

[10] Meiyan Wang. “Emerging Urban Poverty and Effects of the ‘Dibao’ Program on Alleviating Poverty in China”.China&WorldEconomy, 2007,15(2):74-88.

[11] 高国力、刘洋:《当前东北地区经济下行特征及成因分析》,载《中国发展观察》,2015(10)。

[12] 汪三贵:《在发展中战胜贫困——对中国 30 年大规模减贫经验的总结与评价》,载《管理世界》,2008(11);罗楚亮:《经济增长、收入差距与农村贫困》,载《经济研究》,2012(2)。

(责任编辑 武京闽)

Re-estimate Poverty in China: A Spatially Heterogeneous Analysis Using CGSS

ZHOU Yu-long1, SUN Jiu-wen1, LIANG Wei-jia2

(1.School of Economics, Renmin University of China, Beijing 100872;2.Lingnan College,Sun Yat-sen University,Guangzhou, Guangdong 510275)

This paper eliminates the spatial price disparity and family scale economy, estimates and analyzes the poverty level and characteristics of different categorized Chinese regions using CGSS 2003—2013 data. The conclusion shows that the poverty level would be biased without considering the spatial price disparity and family scale economy. The poverty severity see big decrease during the period of 2002—2012, especially between 2007 and 2009. The poverty rate in 2012 for rural area is 14.8% and 3.8% for urban, which means that there are 0.12 billion poor people still. Compared with the urban area, the increasing coverage of the rural minimum subsistence guarantee system markedly decreases the poverty extension. Compared with the eastern and northeastern regions, the western and central regions still rely on the economic growth to relieve poverty, and sustainable investment for poverty reduction influences the speed of poverty reduction significantly.

poverty severity; scale equivalence; spatial price disparity; spatial heterogeneity; CGSS

中国人民大学2015年度拔尖创新人才培育资助计划项目;国家自然科学基金应急项目“中国扶贫开发的战略和政策研究”(71541029)

周玉龙:中国人民大学经济学院区域与城市经济研究所博士研究生(北京 100872);孙久文:中国人民大学经济学院区域与城市经济研究所所长,教授,博士生导师(北京 100872);梁玮佳:中山大学岭南学院博士研究生(广东 广州 510275)