樟子松固沙林更新迹地草本植物多样性及其对土壤理化性质的影响

吕 刚,王 婷,李叶鑫,魏忠平,王 凯

1 辽宁工程技术大学环境科学与工程学院,阜新 123000 2 辽宁工程技术大学矿业学院,阜新 123000 3 辽宁省林业科学研究院,沈阳 110036

植被恢复是严重退化生态系统土壤逆转的主要途径[1- 2],荒漠化土地在植被重建过程中,经过植被-土壤两个生态系统双重的交互影响后向正向发育,从而使荒漠化土地土壤特性得以改良[2- 3]。退化生态系统重建与恢复的主要内容是植被恢复过程中植物多样性的恢复[4]。植被恢复重建后,在气候条件相对一致的条件下,因生存环境及植物体间固有的差异,不同植被重建类型林下土壤理化性质具有一定的差异,而不同的土壤理化性质改变土壤养分状况,反之又会作用于群落内的诸多生态过程[5],间接影响到地上植被物种多样性及演替进程。刘道锟等[6]研究表明物种丰富度指数与容重呈正相关,与土壤含水量及养分呈显著负相关;盛茂银等[7- 8]认为土壤有机质、氮素、钾素、持水状况、孔隙度和植物多样性均匀度指数等是喀斯特石漠化地区基于土壤理化性质和植物多样性评价土壤石漠化程度的关键指标,且土壤理化性质与植物多样性指数具有明显的相关性;罗亚勇等[9]研究青藏高原东缘高寒草甸退化过程表明,植物多样性和土壤碳、氮的降低存在明显的正相关;文海燕等[10]研究了科尔沁退化沙质草地不同沙漠化阶段物种多样性的变化表明有机碳、全氮、全磷、有效氮与植物多样性达显著或极显著相关;目前关于植物多样性与土壤理化性质及其关系的研究主要集中在内蒙古高原退化坡地、喀斯特石漠化地区、高寒草甸区及科尔沁退化沙质草地等植被退化区[6- 10],而植被恢复区的植物多样性与土壤理化性质的关系研究较少。

彰武县章古台樟子松在“三北”防护林体系工程中发挥了巨大效益[11]。然而,由于受单一树种栽培及森林衰退病的影响[11-13],自20世纪90年代初开始,樟子松林大量衰退枯死。辽宁省固沙造林研究所更新造林模式及造林种,在樟子松林采伐迹地上营造新的造林树种。目前有关科尔沁沙地的研究主要侧重于植被恢复过程中植物特性、土壤特性及影响该区植物生长的环境因子等研究[14- 16]。而不同植被类型对土壤性质、植物生长速度等的影响具有明显差异[17]。因此,研究植被恢复区不同植被重建类型下的土壤特性,对评价土壤环境质量的改良效果、筛选较优植被重建模式具有重要意义。本文以樟子松固沙林采伐迹地为对照,调查和分析樟子松固沙林更新迹地13年的山杏、彰武小钻杨、白丁香(Syringaoblata)、五角枫、樟子松、彰武松(Pinusdensiflora)和红刺榆7种植被重建类型下的土壤特性及植物多样性指标,比较分析各指标间的差异及相关性,探讨土壤理化性质与植物多样性在植被恢复过程中的变化规律与响应机制,对控制该区土壤进一步沙化、加速科尔沁沙地生态系统的恢复与重建具有重要的理论价值与指导意义。

1 研究区概况

研究区位于被称为“辽宁沙窝子”的彰武县。研究地点位于辽宁省固沙造林研究所章古台实验林场万亩林工区(122°22′E, 42°43′N)。古代河流沉积而成的章古台沙地位于科尔沁沙地东南端,分为半流动、流动和固定沙地,属季风大陆性气候区,年均气温6.2℃,干旱多风,最大风速达25 m/s。最大年降水量为744.8 mm,最小年降水量为262.3 mm,年均降水量500 mm左右,且多集中于6—8月份,年蒸发量约为降水量的3倍,空气相对湿度60.4%。每6—7年出现一次干旱年,近年来干旱频率增大。土壤为风沙土,典型的沙地地貌,土壤呈弱碱性,土壤质地粗,养分含量较低。研究区植被为蒙古植物区系、华北植物区系和长白植物区系的交替地带,多为抗旱性较强的沙生植物,地带性植被主要有小黄蒿(Artemisiaannua)、差巴嘎蒿(Artemisiahalodendron)、狗尾草(Setariaviridis)、绿珠藜(Chenopodiumacuminatum)、细叶胡枝子(Lespedezahedysaroides)、猪毛蒿(Artemisiascoparia)、马唐(Digitariasanguinalis)、中华隐子草(Cleistogeneschinessis)、羊草(Leymuschinensis)等,林地主要造林树种为油松(Pinustabuliformis)、小叶锦鸡儿(Caraganamicrophylla)、樟子松、彰武松、山杏、彰武小钻杨、白丁香、红刺榆、五角枫等。

2 研究方法

2.1 植物多样性研究方法

2.1.1 样地的选取

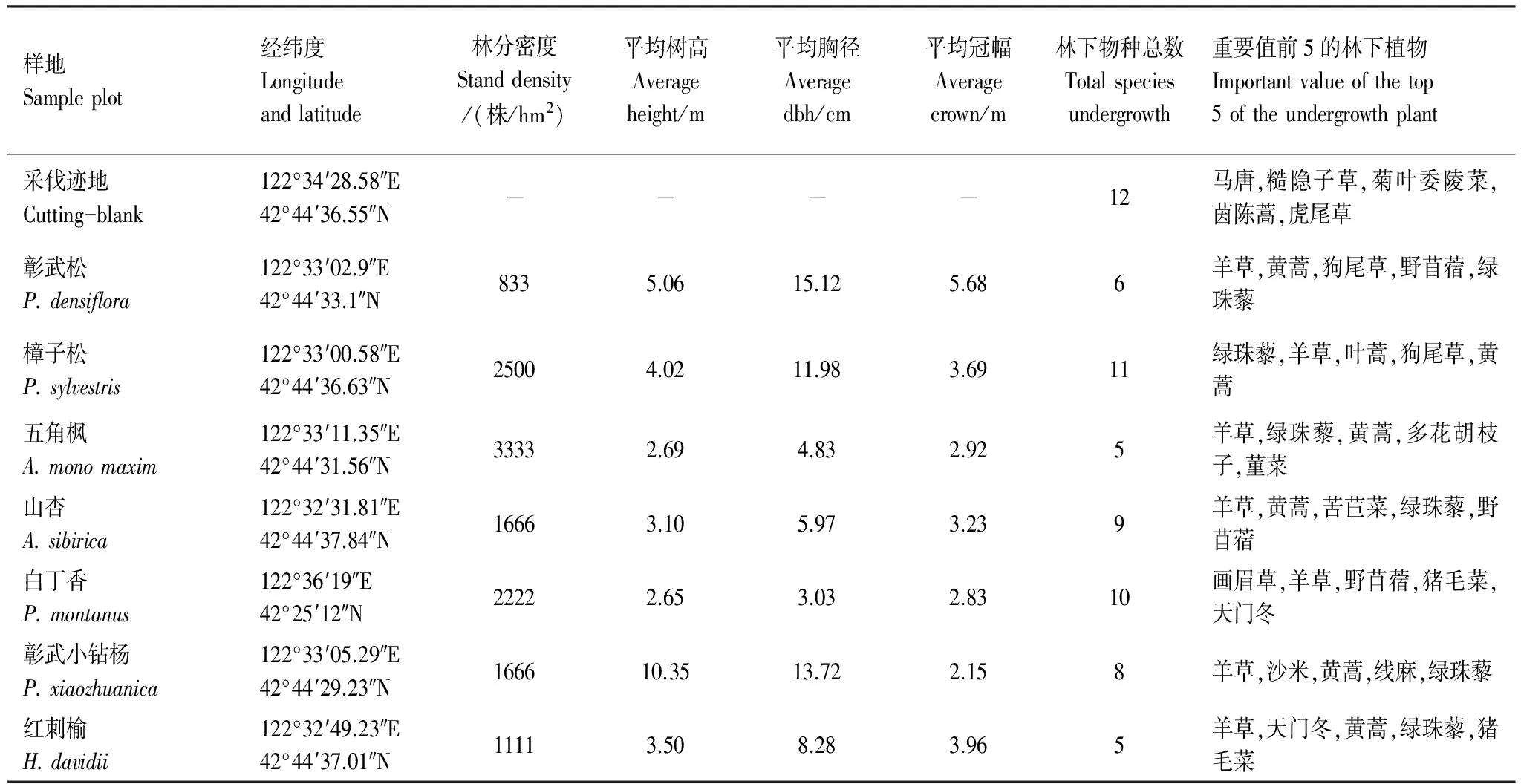

万亩林为辽宁省固沙造林研究所在樟子松林采伐迹地上营造新的造林树种,通过对研究区详细踏查,在万亩林中选取典型样地为研究对象,样地调查基本特征见表1。

表1 样地调查基本特征

2.1.2 植物多样性分析

试验于2014年7月—9月开展。在试验区设置8个样地,每个样地设置3个20 m×20 m的固定样地,3个样地相互平行,间距50 m。每个固定样地内均匀设置4个1 m×1 m的调查样方,每个样地共设置12个调查样方。在样方内调查物种多样性,记录植物种类、多度、高度和盖度。用密度、高度、频度和盖度四者相结合的重要值作为指标,反映该草本植物种群在群落中的具体情况。

物种多样性指标采用物种丰富度(S)、Simpson优势度指数(D)、Pielou均匀度指数(J)和Shannon-Wiener信息统计指数(H)。相关计算公式如下[18]:

物种丰富度(S)=物种数

Pielou均匀度指数

J=-H/lnS

Shannon-Wiener信息统计指数

H=-∑(Pi·lnPi)

式中,Pi种的群落中个体数占总个体数的比例,Pi=Ni/N,N为样方中各物种多度指标总和,Ni为第i个种的多度指标。

2.2 土壤样品的采集及其理化性质分析

(1)土壤样品的采集

试验与植物多样性调查试验同期开展。以采伐迹地为对照,彰武松、樟子松、五角枫、山杏、白丁香、彰武小钻杨和红刺榆7个植被重建林地为研究对象(林龄均为13 a),在草本植物调查的4个样方里,采用人工挖剖面的方法用环刀取0—10 cm和10—20 cm土壤样品,并采集1 kg混合土样,各样方混合后得到一个土壤样品,测定土壤理化性质。

(2)土壤理化性质测定

土壤容重、田间持水量用环刀法测定[19]。有机质用重铬酸钾加热法;全氮用重铬酸钾-硫酸消化、凯氏定氮法;全磷用NaOH熔融后钼锑抗比色法;全钾用火焰光度计;碱解氮采用扩散皿中加FeS04和NaOH、水解反应后用酸滴定;速效磷采用碳酸氢钠浸取、钼锑抗比色法;速效钾用醋酸铵浸取后火焰光度计[20]。

2.3 数据统计与分析

运用SPSS 21.0软件对数据进行相关分析、方差分析、多重比较(LSD法)分析,运用Excel软件作图。

3 结果与分析

3.1 林下植物物种组成特征及植物多样性

丰富的林下植物资源有利于各种动物、微生物等活动,对人工林养分循环有促进作用。此外,林下植物在保持水土、改良林地土壤质量方面起着重要作用,能维护整个生态系统的物种多样性。各人工林林下植物物种组成受光照、林龄、土壤条件等的影响有一定差异[21]。

3.1.1 林下物种组成及丰富度分析

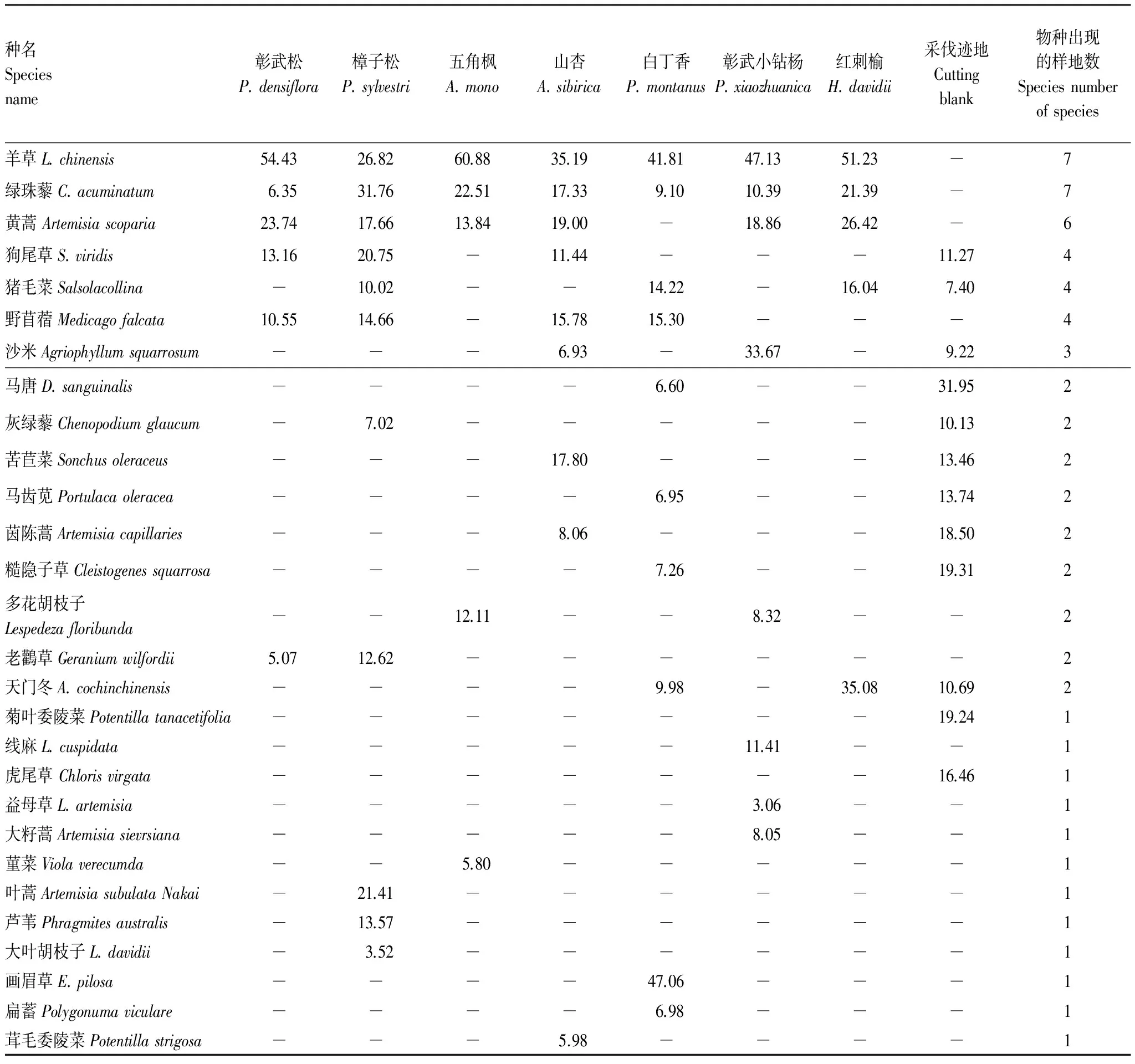

经调查统计,樟子松固沙林采伐迹地更新并进行植被重建后,8个样地共有植物种29种,23属,13科。由表2可知,羊草、绿珠黎和黄蒿在超过半数以上(5个)的调查样地出现,此外,白丁香林地的画眉草(Eragrostispilosa)和红刺榆林地的天门冬(Asparaguscochinchinensis)等新物种已成为更新林地的优势种。

各林分林下植物种有5—12种,采伐迹地物种最多。各样地物种丰富度排序为采伐迹地(12)>樟子松(11)>白丁香(10)>山杏(9)>彰武小钻杨(8)>彰武松(6)>五角枫(5)=红刺榆(5),各个样地的林下植物种类差别较大,羊草(7)、绿珠藜(7)和黄蒿(6)出现的样地数目相对较多,为该地区林下植物常见种,而瓦松(Orosta.chysfimbriata)、线麻(Laporteacuspidata)、画眉草、益母草(Leonurusartemisia)等13种草本植物在8个样地中未重复出现,且不同人工林有10种出现,占76.92%,其余出现在采伐迹地,占23.08%。

表2 不同植被重建类型林下植物统计及其重要值

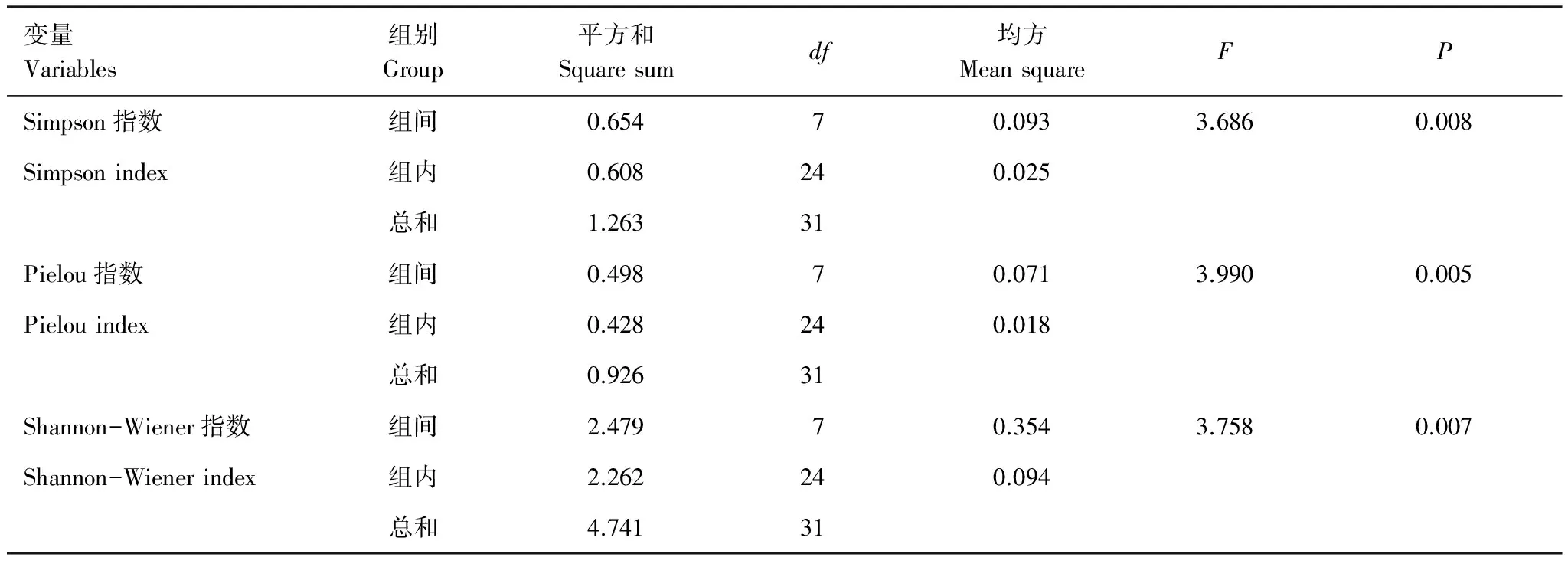

3.1.2 林下植物多样性指数分析

不同植被更新类型林地,林下植被多样性指数均存在极显著差异(P<0.01)(图1和表3),这是因为在所有样方调查到的29种林下植物中,有13种在8个样地中的不重复出现,各样地间植物种的差异性显著。多样性指数在各样地均表现为五角枫林最小,樟子松林最大。

表3 物种多样性指数方差分析

图1 物种多样性指数Fig.1 Species diversity index

3.2 樟子松固沙林更新迹地土壤理化性质研究

作为植被赖以生存和发展的基础,土壤理化性质对植被的更新有重要作用[22]。林木根系的伸展以及根系对水肥的吸收受土壤容重、孔隙度等影响;土壤有机质能改善土壤物理化学性质,促进土壤团聚体的形成,直接影响土壤抗蚀力、土壤肥力、孔隙度和土壤容重等[23],有利于植物生长和养分吸收。

3.2.1 土壤物理性质

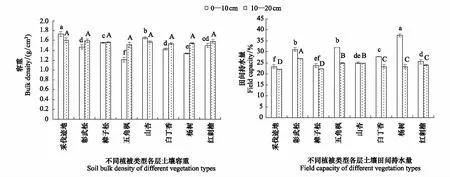

土壤物理性质是表征土壤质量的重要指标[17],植被恢复过程中,地表枯落物及地下根系的增加,可以有效改善土壤物理性质。本研究主要分析了各样地土壤容重、田间持水量的变化(图2)。

土壤容重、田间持水量在不同植被重建类型下差异显著。不同植被重建类型林下土壤容重均低于采伐迹地,且除采伐迹地和山杏林地外均表现为上层低于下层,其中0—10 cm层植被重建后各林地土壤的容重均与采伐迹地达到了显著差异水平;10—20 cm土层土壤与采伐迹地差异均不显著,五角枫林地土壤容重改良效果最好,相较采伐迹地减少5.6%。田间持水量是对作物有效的最高含水量,是农业、水文等方面的关键常数。研究区不同植被重建类型林下土壤田间持水量的平均值在23.05%—30.45%之间,且均表现为上层高于下层,且除樟子松外其他植被重建类型均与采伐迹地达显著水平。

图2 不同植被重建类型土壤物理性质Fig.2 Soil physical properties of different vegetation types不同小写字母表示0—10 cm土层差异显著(P<0.05),不同大写字母表示10—20 cm土层差异显著(P<0.05)

3.2.2 土壤化学性质

对不同植被恢复类型下土壤化学性质的研究,可反映出土壤养分的变化状况[24]。本研究分析有机质、氮磷钾及其有效性等与土壤肥力有密切关系的化学性质的变化特征(图3)。研究表明,各植被重建类型下,不同土层养分含量均高于采伐迹地,且表现为上层养分含量均高于下层。

图3 不同植被重建类型土壤化学性质Fig.3 Soil chemical properties of different vegetation types

由图3可知,不同植被重建类型0—10 cm土层有机质含量与采伐迹地差异均显著,其中五角枫林地有机质含量增加最多,约是采伐迹地的2倍。五角枫、彰武小钻杨、白丁香林地全氮含量与采伐迹地差异显著,分别提高了42.62%,32.79%,40.98%,土壤碱解氮与采伐迹地的差异均达到了显著水平。全磷含量增幅均较小,各林分之间差异性均不显著;而彰武松、樟子松、山杏、白丁香林的有效磷与采伐迹地差异显著。红刺榆林地全钾含量与采伐迹地的全钾含量差异性达到了显著水平,增幅为55.83%;除樟子松林地外,其他植被重建类型土壤速效钾含量与采伐迹地差异均显著。

10—20 cm土层土壤有机质含量除樟子松和山杏林地外,其余均与采伐迹地达显著差异水平,彰武小钻杨林地增加最多,相比采伐迹地提高了82.27%。白丁香林地全氮含量增幅最大,彰武松和彰武小钻杨,与采伐迹地差异显著,相比采伐迹地增加了51.85%,25.93%;碱解氮与采伐迹地的差异均达到了显著水平。土壤全磷含量在各林分之间差异性均不显著,有效磷仅山杏、白丁香林地与采伐迹地差异显著。各林地全钾含量与采伐迹地均不显著,彰武小钻杨林增幅最大,相比采伐迹地增加9.13%;土壤速效钾含量除樟子松、红刺榆林地外,其他林地与采伐迹地均达显著差异,其中五角枫林地速效钾增幅最大,为49.54%。

3.3 土壤理化性质的相关分析

本文采用Pearson相关系数描述各指标间的相关性,由表4可以看出,土壤有机质与容重呈极显著负相关关系,与田间持水量呈显著正相关关系,可见在改良土壤结构方面,有机质起重要作用,与其他学者[5]研究结果一致。速效钾含量与容重、田间持水量呈显著相关关系,说明其受土壤物理性质影响较大。此外,容重与碱解氮含量呈显著负相关关系;田间持水量与全磷含量呈显著正相关关系。

表4 土壤理化特性相关系数矩阵

X1:土壤容重,soil bulk density;X2:田间持水量,field capacity;X3:有机质,organic matter; X4:全氮,total nitrogen; X5:碱解氮,alkaline nitrogen; X6:全磷,total phosphorus;X7:有效磷,available phosphorus;X8:全钾,total potassium;X9:速效钾,available potassium

3.4 林下物种多样性与土壤理化性质的相关分析

不同的自然环境条件下林下物种多样性与土壤各性质的关系有很大区别,物种多样性的研究必须基于一定的自然环境条件,只有在特定的环境条件下讨论其与土壤理化性质的关系,才是有意义的[25]。作为植物生长的重要物质基础,土壤理化性质显著影响植物多样性[26- 27]。

由表5可知,全磷含量与物种丰富度呈极显著负相关关系,与其他学者[28]的研究结果一致。这可能是因为采伐迹地土壤磷流失比较明显,而全磷含量的恢复是一个长期而又缓慢的过程;优势度低表明有更多的物种能适应生境,分析表明优势度指数与容重、有机质分别呈显著正相关关系、极显著负相关关系,与全磷、田间持水量呈显著负相关关系,说明植被重建后樟子松固沙林更新迹地适生性更强,有更多的适生物种;均匀度指数与容重显著正相关,与田间持水量、有机质显著负相关;信息统计指数与容重、田间持水量分别呈显著正相关、负相关关系,与有机质、全磷极显著负相关。研究表明,植物多样性与有机质之间存在密切的关系,这与杨小波等[29]研究结果一致。

表5 林下物种多样性与理化特性相关系数矩阵

**:P<0.01;*:P<0.05;S:物种丰富度;D:优势度指数,Simpson;J:均匀度指数,Pielou;H:信息统计指数,Shannon-Wiener

4 讨论

沙地的植被重建与恢复,是保护区域生物多样性,防止沙地植被退化、沙漠化加重的有效途径。沙地更新迹地的植被恢复实质上是群落的次生演替,是群落由单一到复杂,物种多样性逐渐增加的过程[30]。研究表明,植被重建后草本植物物种多样性发生很大改变,偶见种数目增多,羊草、绿珠藜、黄蒿成为植被重建后人工林林下第一优势种。可以看出,禾本科、藜科、菊科在科尔沁沙地环境中分布较广,显示出这种类群对科尔沁沙地环境具有较强的适应性,系科尔沁沙地植被群落的适生种、群落优势种与建群种。不同植被重建类型林下植物种类有一定差异,其中种数最多的是采伐迹地,即采伐迹地物种要比人工林更为丰富,这与采伐迹地受人为干扰的影响小,且通风透光条件好有关,植被重建后,林木的生长消耗了大量的土壤养分和水分,林下物种对生存竞争加剧[31],此过程中可能淘汰一些物种。与其他学者对煤矸石山及尾矿废弃地植被恢复的物种多样性指数研究结果一致,优势度、均匀度、信息统计多样性指数的值虽然存在一定差异,但其变化趋势完全相同[32- 33],说明樟子松固沙林更新迹地植被重建后的环境是趋于稳定的。

植被演替作用于土壤,能不断地改善土壤理化性质[34]。通过研究樟子松固沙林更新迹地植被重建13年后土壤的理化性质发现,植被重建后土壤容重降低,田间持水量、有机质、氮磷钾及其速效养分含量增加,各林下土壤理化性质显著改善,这种变化与杨宁,彭东海等的研究结果一致[33,35]。更新迹地植被重建后在林下植物根系固土和枯枝落叶分解的作用下土壤结构改良,容重降低,田间持水量提高。植物根系与土壤形成的根系-土壤复合体以及植物根系间相互缠绕、团结形成的根系网,都能有效固结、黏聚土壤颗粒促进土壤团聚体形成。土壤物理性质的改良,有利于土壤中粉粒和粘粒含量增多、砂粒含量减少[36],土壤吸附水分增强,形成充满粘粒间细微的孔隙的吸附水膜,借助毛管作用保持少量水,细微颗粒的不规则排列形成曲折的毛细管,毛管力增强促使保水能力变强,已有研究同样表明,田间持水量的提高与土壤质地密切相关,土壤中粘粒含量越多、砂粒含量越少,田间持水量就越大[37]。土壤持水性随植被恢复逐渐改善,这种变化在半干旱少雨区意义重大[36]。此外,植物枯枝落叶分解和根系分泌物是土壤有机质的重要来源[38],有机质含量明显提高可能是因为樟子松固沙林采伐迹地更新并进行植被重建后,产生大量的枯枝落叶,随分解产生的营养元素逐渐释放到土壤中,而作为土壤肥力的物质基础,有机质为各种营养元素提供养分来源[31],土壤理化特性相关系数矩阵也表明,全氮含量与有机质含量呈显著正相关。

研究表明,植被重建后相比采伐迹地各植被恢复区土壤理化性质均有所提高,不同植被恢复类型对土壤理化性质的改良效果因累积方式及作用机理的不同[34]有一定的差异。彰武小钻杨和五角枫林下土壤理化性质的改善较好,而彰武松和樟子松的改良效果较差。这是因为与针叶林相比,阔叶林郁闭度较大,林下植被丰富,枯枝落叶量大,保水能力强,能合理分配降雨,减少地表径流,增加地下径流,对保持该地区地下水位和水量平衡及改善土壤理化性质具有重要作用。因此,该地区日后的植被恢复工作可以考虑加大彰武小钻杨及五角枫等对该区适应性强的树种,或适当种植针阔混交林,增强群落物种多样性,以便有效恢复和提高该区的土壤肥力。

5 结论

植被恢复与重建是生态系统恢复的重要内容。本研究中更新迹地不同植被重建模式下植物多样性和土壤理化性质的关系研究基于相同的地理及气候条件。植被重建后,相比采伐迹地草本植物物种多样性增加,林下偶见种数目增多,13种草本植物在8个样地中未重复出现,且更新迹地上新物种数目较多,占76.92%。不同植被类型之间的植物多样性、土壤理化性质及其关系存在显著差异,并有一定的相关性,表明不同植被重建类型对土壤的改良效果有一定的差异,彰武小钻杨和五角枫林地改良土壤容重、田间持水量、有机质、全氮、碱解氮、速效钾效果较好,而全钾和有效磷分别在红刺榆林、山杏林地改良效果最佳。优势度、均匀度、信息统计多样性指数的值虽然存在一定差异,但其变化趋势完全相同,说明樟子松固沙林更新迹地植被重建后的环境是趋于稳定的。

[1] 吴薇. 近50年来毛乌素沙地的沙漠化过程研究. 中国沙漠, 2011, 21(2): 164- 169.

[2] 张玉兰, 陈利军. 沙漠化逆转过程中土壤性状演变综述. 生态学杂志, 2010, 29(7): 1440- 1450.

[3] 段民福, 廖超英, 孙长忠, 李陆平. 毛乌素沙地樟子松人工林土壤物理性质的时空变异规律. 西北农业学报, 2012, 21(3): 188- 192.

[4] 李裕元, 邵明安. 子午岭植被自然恢复过程中植物多样性的变化. 生态学报, 2004, 24(2): 252- 260.

[5] 魏强, 凌雷, 柴春山, 张广忠, 闰沛斌, 陶继新, 薛睿. 甘肃兴隆山森林演替过程中的土壤理化性质. 生态学报, 2012, 32(15): 4700- 4713.

[6] 刘道锟, 孙海龙, 甘秋妹, 那萌. 大兴安岭干旱阳坡不同植被退化阶段土壤理化性质与物种多样性研究. 森林工程, 2016, 32(2): 1- 6.

[7] 盛茂银, 熊康宁, 崔高仰, 刘洋. 贵州喀斯特石漠化地区植物多样性与土壤理化性质. 生态学报, 2015, 35(2): 434- 448.

[8] 李瑞, 王霖娇, 盛茂银, 郭杰. 喀斯特石漠化演替中植物多样性及其与土壤理化性质的关系. 水土保持研究, 2016, 23(5): 111- 119.

[9] 罗亚勇, 孟庆涛, 张静辉, 赵学勇, 秦彧. 青藏高原东缘高寒草甸退化过程中植物群落物种多样性、生产力与土壤特性的关系. 冰川冻土, 2014, 36(5): 1298- 1305.

[10] 文海燕, 傅华, 赵哈林. 退化沙质草地植物群落物种多样性与土壤肥力的关系. 草业科学, 2008, 25(10): 6- 9.

[11] 焦树仁. 辽宁省章古台樟子松固沙林提早衰弱的原因与防治措施. 林业科学, 2001, 37(2): 131- 138.

[12] 吴祥云, 姜凤岐, 李晓丹, 薛杨, 邱素芬. 樟子松人工固沙林衰退的主要特征. 应用生态学报, 2004, 15(12): 2221- 2224.

[13] 吴祥云, 姜凤岐, 李晓丹, 薛杨, 邱素芬. 樟子松人工固沙林衰退的规律和原因. 应用生态学报, 2004, 15(12): 2225- 2228.

[14] 罗永清, 赵学勇, 丁杰萍, 冯静, 苏娜, 周欣, 岳祥飞. 科尔沁沙地不同类型沙地植被恢复过程中地上生物量与凋落物量变化. 中国沙漠, 2016, 36(1): 78- 84.

[15] 高亮, 高永, 王静, 罗凤敏, 吕新丰. 土地覆盖类型对科尔沁沙地南缘土壤有机碳储量的影响. 中国沙漠, 2016, 36(5): 1357- 1364.

[16] 刘新平, 何玉惠, 魏水莲, 赵学勇, 张铜会, 岳祥飞. 科尔沁沙地樟子松(Pinussylvestrisvar.mongolica)生长对降水和温度的响应. 中国沙漠, 2016, 36(1): 57- 63.

[17] 杨凤群, 齐雁冰, 常庆瑞, 姚亚庆, 黄聪. 农牧交错带植被恢复对土壤物理性质的影响. 水土保持通报, 2014, 34(2): 57- 62.

[18] 魏天兴, 陈志富, 赵健, 郑江坤, 朱文德. 低效低质人工林优化改造后林下植被多样性研究. 生态环境学报, 2012, 21(5): 800- 806.

[19] 胡慧蓉, 田昆. 土壤学实验指导教程. 北京: 中国林业出版社, 2012.

[20] 鲍士旦. 土壤农化分析(第三版). 北京: 中国农业出版社, 2000.

[21] 陶福禄, 李树人, 冯宗炜, 王建文, 刘金良. 豫西山区日本落叶松林下植物物种多样性的研究. 生态学杂志, 1998, 17(4): 1- 6.

[22] 王长庭, 龙瑞军, 王根绪, 刘伟, 王启兰, 张莉, 吴鹏飞. 高寒草甸群落地表植被特征与土壤理化性状、土壤微生物之间的相关性研究. 草业学报,2010, 19(6): 25- 34.

[23] 鲁如坤, 时正元. 退化红壤肥力障碍特征及重建措施Ⅲ.典型地区红壤磷素积累及其环境意义. 土壤, 2001, 33(5): 227- 231, 238- 238.

[24] 何斌, 黄承标, 秦武明, 刘运华, 苏有文, 施福军. 不同植被恢复类型对土壤性质和水源涵养功能的影响. 水土保持学报, 2009, 23(2): 71- 74, 94- 94.

[25] 江小雷, 李伟绮, 岳静, 郝敏, 张卫国, 刘允佳, 李飞. 土壤有效空间对物种多样性——生产力关系的影响. 兰州大学学报: 自然科学版, 2010, 46(3): 62- 67.

[26] 刘旭. 川西亚高山针叶林植物多样性与土壤理化性质关系的研究[D]. 雅安: 四川农业大学, 2010.

[27] Givnish T J. On the causes of gradients in tropical tree diversity. Journal of Ecology, 1999, 87(2): 193- 210.

[28] 王琳, 张金屯, 上官铁梁, 樊龙锁. 历山山地草甸的物种多样性及其与土壤理化性质的关系. 应用与环境生物学报, 2004, 10(1): 18- 22.

[29] 杨小波, 张桃林, 吴庆书. 海南琼北地区不同植被类型物种多样性与土壤肥力的关系. 生态学报, 2002, 22(2): 190- 196.

[30] Cain M D, Shelton M G. Secondary forest succession following reproduction cutting on the upper coastal plain of southeastern Arkansas, USA. Forest Ecology and Management, 2001, 146(1/3): 223- 238.

[31] 崔宁洁, 张丹桔, 刘洋, 张健, 欧江, 张捷, 邓超, 纪托未. 不同林龄马尾松人工林林下植物多样性与土壤理化性质. 生态学杂志, 2014, 33(10): 2610- 2617.

[32] 许丽, 樊金栓, 汪季, 周心澄, 杨传兴. 阜新矿区孙家湾矸石山阳坡物种多样性研究. 水土保持研究, 2006, 13(4): 246- 249, 252- 252.

[33] 彭东海, 侯晓龙, 何宗明, 刘露奇, 蔡丽平, 林静雯, 江瑞荣, 黄福才, 钟均华. 金尾矿废弃地不同植被恢复阶段物种多样性与土壤特性的演变. 水土保持学报, 2016, 30(1): 159- 164.

[34] 康冰, 刘世荣, 蔡道雄, 卢立华, 何日明, 高妍夏, 迪玮峙. 南亚热带不同植被恢复模式下土壤理化性质. 应用生态学报, 2010, 21(10): 2479- 2486.

[35] 杨宁, 邹冬生, 杨满元, 林仲桂, 宋光桃, 陈志阳, 赵林峰. 衡阳紫色土丘陵坡地植被恢复阶段土壤特性的演变. 生态学报, 2014, 34(10): 2693- 2701.

[36] 曹成有, 蒋德明, 全贵静, 耿莉, 崔振波, 骆永明. 科尔沁沙地小叶锦鸡儿人工固沙区土壤理化性质的变化. 水土保持学报, 2004, 18(6): 108- 111, 131- 131.

[37] 贾芳, 樊贵盛. 土壤质地与田间持水率关系的研究. 山西水土保持科技, 2007, (3): 17- 19.

[38] 周印东, 吴金水, 赵世伟, 郭胜利, 路鹏. 子午岭植被演替过程中土壤剖面有机质与持水性能变化. 西北植物学报, 2003, 23(6): 895- 900.