从“悲情公益”和“快乐公益”看当代中国公益文化的变迁*

摘要:20世纪90年代以来,中国内地的公益文化可以划分为两种理想类型,即“悲情公益”和“快乐公益”,典型案例分别为“希望工程”和“多背一公斤”。“悲情公益”推崇无私奉献的价值理念,多以利他性动机为主,参与群体以中老年人为主,多采用间接式的参与方式,激励方式主要靠道德勉励,过程互动上表现为权威式互动,参与门槛较高,传播导向上偏重受助者的悲惨境遇,公益参与充满庄重与悲情格调。“快乐公益”奉行以人为本,讲求微行大益,表现出利己性与利他性结合的复杂动机,参与群体以青年人为主,多采用直接式的参与方式,更侧重个人精神满足,过程互动上表现为参与式,尊重受助者自身利益的表达,参与门槛较低,传播导向偏重施助者身心体验,公益参与轻松快乐。公益文化变迁是经济发展、技术进步以及国内外环境等多种因素共同影响的结果。

关键词:公益文化;悲情公益;快樂公益;代际价值观;文化变迁

中图分类号:C913.7文献标识码:A文章编号:1003-0751(2017)02-0081-06

改革开放30多年来,随着经济社会的快速发展以及新一代人群的成长,中国公益事业发展迅速,公益文化也正经历变迁。传统的公益文化具有庄重严肃的悲情基调,如20世纪90年代初的“希望工程”“春蕾计划”等,公益项目充满悲悯情怀和奉献精神,参与主体具有强烈的道德热忱,我们可以将其命名为“悲情公益”。新世纪以来,各类创新性公益模式层出不穷,如“多背一公斤”、公益徒步活动(“善行者”“一个鸡蛋的暴走”等)、APP公益软件平台(如行善APP、益云等)、“冰桶挑战”等公益行动,强调“主题之微小与个体力量之微弱”,强调“积少成多,采取举手之劳、轻松娱乐的方式”①,传播“人人公益”的理念,公益行动变得简单、易行、有趣,与传统的公益模式形成鲜明对照,打破了公众对公益的刻板理解,我们可以将其命名为“快乐公益”。这两种公益文化是否截然对立?各具有怎样的特征?究竟是什么因素引起公益文化的变迁?本文将集中探讨这些问题。

一、公益文化描述框架

为描述两类公益文化,我们需要首先界定公益文化,并在此基础上建立公益文化描述框架。

1.公益文化

“公益”作为西方的概念,英文中对应的词汇是charity和philanthropy。Charity源自拉丁文的caritas,本意即为基督之爱,表现为博爱和乐善好施。Philanthropy源自于古希腊神话,有“爱人类”的意思。②根据美国印第安纳大学慈善研究中心被广泛接受的定义,公益是指个人或组织基于价值观来实现公共利益的志愿行动。③

文化的概念,有广义与狭义之分。“广义的文化”涵盖了人类生活的全部,“狭义的文化”仅包括人类生活的精神层面,主要是价值观、行为规范、社会科学理论、风俗习惯等。马克斯·韦伯认为,文化是关于某个社会的意义、价值、规范、观念与符号的总体。魏思纳认为:“文化其实涵容了共有的价值和

收稿日期:2016-09-10

*基金项目:中国人民大学行政管理国家重点学科资助项目、中国人民大学公共管理学院研究生科学研究基金项目“当代公益文化变迁研究”(2015004)。

作者简介:韩沛锟,男,中国人民大学公共管理学院博士生(北京100872)。

信仰、一些日常生活惯例所组成的活动以及那些带有情感交流意义的互动经验。”④亨廷顿的文化概念较泛化,认为文化就是价值观、态度、倾向以及整个社会普遍的观念。⑤

本文将公益界定为一切有利于社会公众福祉和利益的组织化或个人的行为,采用文化的狭义界定,即价值观、理念与行为规范的总和,将公益文化界定为一切利他行为背后的价值观、理念和行为规范;将研究对象限定为20世纪90年代以来中国内地公益文化。具体来说,公益文化是公益项目与公益机构本身、个体参与公益项目以及组织推动项目运行所体现的公益理念和行为规范。

2.公益文化描述框架

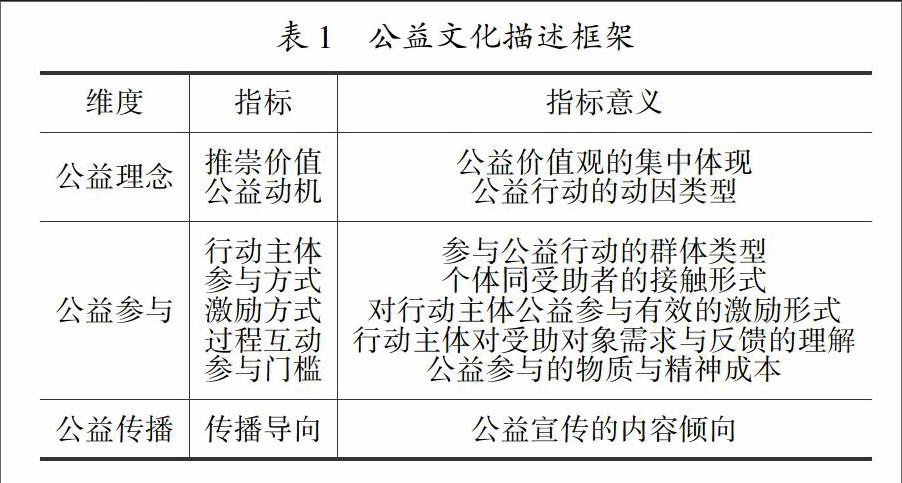

基于公益文化定义,本文从“公益理念”“公益参与”“公益传播”三个维度描述公益文化,并针对三个维度设计相应指标,建立一套公益文化描述框架。其中,“公益理念”影响“公益参与”,是公益价值观的集中体现,主要包括“推崇价值”“公益动机”两个指标;“公益参与”描述公益行动主体的属性与参与情况,主要包括“行动主体”“参与方式”“激励方式”“过程互动”“参与门槛”五个指标;“公益传播”是指公益机构或个人对公益项目的宣传推广,在此只描述公益传播的内容倾向,包括“传播导向”一个指标。

二、“悲情公益”:基于“希望工程”的描述

“希望工程”由中国青少年发展基金会(以下简称青基会)1989年10月发起,旨在救助贫困地区失学少年,主要资助方式是为失学儿童提供小学阶段的书本费和学杂费、援建希望小学、捐赠希望书库,切合20世纪90年代初中国紧迫的社会需求。“希望工程”对中国的公益事业影响深远,具有里程碑意义,在描述“悲情公益”上具有典型性。下面我们按照公益文化描述框架对“希望工程”项目所反映的“悲情公益”文化进行描述。

1.公益理念

“希望工程”所反映的公益理念集中表现为推崇牺牲与奉献精神,具体表现为“毫不利己,专门利人”“雷锋精神”,带有革命英雄主义特征,体现为纯粹的利他性公益动机。“希望工程”中涌现了大量有关捐赠人无私奉献的感人事迹,为青基会广泛宣传,并被社会大众普遍认可。例如,施惠群给时任青基会秘书长徐永光的信中写道,“希望救助一个失学孩子上学,并愿意一包到底。如果能考上大学,也继续承担其学杂费以及思想品德的指导”,并表示“我是一个老共青团工作者,有45年党龄的老党员,对孩子我并无个人的企求,只愿奉献”,这种利他性公益动机具有普遍性。康晓光1997年对“希望工程”捐赠人动机的调查显示,捐款人的捐款动机首要表现在对国家利益的关切(43.0%),其次是对贫困儿童利益的关切(29.5%),再次是对中介机构的管理水平的信任(10.5%),最后是对自身利益的关注(4.5%)。对于捐款人来说,爱国主义高于人道主义,国家利益高于个人利益。⑥

2.公益参与

从行动主体上看,资深党员、退休干部表现出较高的参与热情。从《“希望工程”调查报告》有效样本中捐赠人的年龄结构来看,“希望工程”的捐赠人以30岁以上的人群为主(63.1%),50岁以上也占有相当比重(20.9%)。⑦

从参与方式上看,以间接式为主。“希望工程”刚起步时,捐赠者和受益者之间没有结对援助,受益者以“希望工程受助生”署名,捐赠人以“希望工程捐赠人”的身份收信,捐赠的受益人是“无特定指向的多数”。后来,“希望工程”实现了“一对一”结对援助。无论是否结对援助,公众募捐都是通过机构间接捐款捐物,少有面对面的直接互动。

从激励方式上看,公众参与“希望工程”的募捐,主要受到来自社会与机构的道德激励。捐款助学的捐赠人被树为道德榜样,為个体带来强烈的满足感。青基会《关于向“希望工程”捐赠者颁发捐赠证书的规定》中要求,接受捐赠的“希望工程”执行机构必须向“希望工程”捐赠者颁发捐赠证书,凡捐款20元以上的个人和捐款100元以上的单位,均颁发捐赠证书。这种社会道德勉励对捐赠人的公益参与形成有效的激励。

从过程互动上看,在对受助者需求的分析上,“希望工程”的项目设计自上而下展开,青基会的领导团队组织人员摸底调查,把握受助者需求。在对受助者反馈方面,为调动捐赠人的参与积极性,青基会在《关于做好给“希望工程”捐赠者复信工作的意见》中做出了带有强制性的规定:凡受到“希望工程”资助的学校和学生,都有向捐赠者复信的义务。总体来看,“希望工程”的项目设计与管理体现着精英主义逻辑,具有较高的效率。

从参与门槛上看,“希望工程”的公益参与门槛相对较高。一方面,捐赠成本相对较高。如1995年“1+1助学行动”结对资助标准为500元,而1995年我国职工年平均工资仅为5500元⑧,因此,对处于工薪阶层的捐赠人来说,捐赠开支所占比例较高。另一方面,活动对捐赠者的道德要求相对较高。“希望工程”所反映的公益理念、项目激励方式直接说明了这一点。

3.公益传播

“希望工程”的公益传播导向,就是将失学儿童的悲惨境遇、捐赠人与受助者之间的感人故事以文字、影像等形式予以表达,依靠悲情基调打动人心。如项目最早的“募捐广告”,就是通过描述失学少年的悲惨境遇和强烈的读书意愿进行社会募捐。⑨此外,解海龙的经典摄影作品(如“大眼睛姑娘”苏明娟的形象)、黄传会的报告文学、各种相关的电视专题片,都将这种触动人心的沉重基调和悲情色彩渲染到极致,使每一个良知未泯的人无法无动于衷。这样的公益传播导向,激起了捐赠者的同情心、社会责任感、集体主义思想和爱国热情,对项目募款产生了巨大的推动作用。

三、“快乐公益”:基于“多背一公斤”的描述

“多背一公斤”是安猪2004年发起的民间微公益组织,是中国公益界首次称“玩为先,益其次”的公益组织,在描述“快乐公益”上具有典型性。该组织以“发现和满足乡村学校需求,为乡村教育带来一点一滴的改善”为宗旨,以“贫困、偏远地区的儿童”为目标人群,用“公益旅行”的方式,给乡村孩子带去帮助。下面我们按照公益文化描述框架对“多背一公斤”所反映的“快乐公益”文化进行描述。

1.公益理念

“多背一公斤”在公益理念上集中体现为“微行大益”:公益是善行的积累,积少成多;公益是快乐的叠加,成人成己。因此,公益简单易行,人人可以参与。“多背一公斤”强调“旅行为主,公益其次”,让旅行者在旅途中顺便给乡村孩子带去帮助,同时也使自身收获了更丰富的身心体验。1kgers(“多背一公斤”的参与者)淡化道德光环,并不认为自己的行为多么神圣和高尚,不认同中国公益慈善带给人们的“悲天悯人”的印象。他们认为公益不需要背负沉重的道德负担,而应是快乐和轻松的生活方式。

2.公益参与

从行动主体上看,参与者以年轻人为主,多是一些青年“驴友”。

从参与方式上看,多为直接方式。“多背一公斤”借助互联网社区力量,动员参与者在旅行途中探访乡村学校、传递物资和知识,收集学校信息和需求,通过线上与线下相结合的方式,落实“传递”“交流”“分享”三个步骤,与受助对象进行面对面沟通。

从激励方式上看,参与者主要源自个人的精神满足。“多背一公斤”实现了将公益与一种具体活动——旅行相结合,给行动主体带来实在的价值。行动主体的公益参与,混杂了行动者的利己动机与利他动机。例如,1kgers认为,“活动不是我们带给了孩子多少,反而是孩子带给我们的感动更多……遇到他们,我们旅途中的快乐也更多了”。在这样的公益模式之下,行动者在旅行过程中,时刻有一种强烈的效能感,能够获得高度的精神满足。因此,公益参与行动的利他性增加了行动的意义,行动的利己性又构成公益参与的持续动力。

从过程互动上看,在对受助者需求方面,“多背一公斤”所采取的是参与式互动。“参与式”是源于西方并为时下中国公益界普遍认同的工作理念与方法,其前提假设是,只有受益者才最了解自己的需求、最了解问题的具体情境,其对问题的把握以及问题解决方案有效性的判断最有发言权。这里面的基本哲学就是,施助者与受助者的地位是平等、民主的。传统上,很多志愿者拥有“救世主”心态,在参与公益活动前都把受助群体看成弱势、无助的。安猪和他的团队在前期调研中深深感受到每个人都有其能力、天赋,施助者和受助者之间应是一种朋友关系。基于此,“多背一公斤”的“学校信息收集表”中,有关学校的信息及其需求情况,都在实地调研基础上确定。随着对孩子需求的深入挖掘,项目重点也由文化用品捐赠调整为同孩子平等的精神传递与关爱表达。在受助者反馈方面,1kgers对受助者不求回报,淡化自身行为的崇高性。

从参与门槛上看,“多背一公斤”的行动主体投入成本低,所付出的主要为闲暇时间,物质投入较少,不担负过重的道德压力,公益参与门槛低。

3.公益传播

“多背一公斤”拒绝走悲情路线,而是采取新策略,用轻松快乐的内容吸引公众参与。这种策略选择切合当下青年人的文化需求。其传播导向具有以下特点:第一,传播快乐。主要体现在传播图像突出受助对象的笑颜。这样一方面消除了传统募捐带给人内心的道德压抑感,另一方面作为一种超前反馈,激发行动主体参与热情。第二,传播时尚。主要体现在传播文字上吸纳网络文化和流行术语。这让公益不再显得严肃古板,容易博得广大青年和学生群体的认同。第三,分享体验。主要体现在公益模式注重行动主体的用户体验。“多背一公斤”运用社会化媒体,每次公益旅行后注重组织驴友的论坛互动,建立公益参与主体间的深度联系,通过分享、优化用户体验,拓展公益行动网络。

四、“悲情公益”与“快乐公益”文化特征归纳比较

在通过典型案例分别描述“悲情公益”“快乐公益”两种衍生于不同时代的公益文化的基础上,我们可以对两种公益文化特征进行归纳比较。

1.公益理念

“悲情公益”奉行集体主义,尊崇道德,所推崇的价值理念是牺牲与奉献精神,提倡大无畏的英雄主义和牺牲精神。公益动机多以利他性动机为主。

“快乐公益”奉行以人为本,讲求微行大益,提倡力所能及、自愿自为、人人参与、积少成多,更强调人与人之间的平等关系,具有较强的人本主义关怀。公益动机表现为利己性与利他性结合的复杂动机。

2.公益参与

“悲情公益”的参与者以中老年群体为主,参与方式主要为间接式,行动主体多通过专业机构捐款捐物,激励方式主要靠道德勉励,过程互动上表现为权威式互动。在社会、机构的宣传感召下,个体的公益参与担负较大的道德压力,投入的物质成本较高,公益的参与门槛较高。

“快乐公益”的參与者以青年群体为主,参与方式主要为直接式,行动主体的活动内容超越捐款捐物,不拘泥于形式,更侧重精神关怀与社会价值传播。激励方式上,新颖有趣的活动内容与形式带来的优秀的用户体验、个人的精神满足对个人的公益行为具有较好的激励效果,空泛的道德要求对参与者的激励作用式微。过程互动上表现为参与式,在面对受助者的需求与反馈时,平等和民主的逻辑贯穿其中,公益机构和个人以平等的姿态参与互动,尊重受助者自身利益的表达,在公益行动中淡化行动的崇高性,对受助者的反馈不做硬性要求。行动主体的公益参与简单易行、自主自由,门槛较低。

3.公益传播

“悲情公益”的传播导向偏重受助者悲惨境遇,以文字、影像等形式刺激眼球,激发人内在的同情心,公益参与充满庄重与悲情格调。“快乐公益”的传播导向偏重施助者的身心体验。在扶贫济困的项目传播上,以更灵活和更人性化的方式,充分给予受助者尊重,减少施助者内心的沉重感;在社会价值倡导的项目传播上,灵活运用网络话语,以时尚活泼的形式传递公益精神,更能因应青年群体的文化需求。

总体上,我们可以将两种公益文化的特征归纳如下表:

低公益传播传播导向偏重受助者悲惨境遇偏重施助者身心体验公益基调庄重严肃轻松快乐

正确理解“悲情公益”和“快乐公益”,必须注意以下几点:第一,在差异程度上,二者虽然在“公益动机”“行动主体”“参与方式”等指标上存在差异,但指标的取值并非绝对冲突。二者虽然在特征上有差异,但终极目标都指向“公益”,因此并不存在本质冲突。第二,在发展进程上,两者都属于现代化进程中公益文化的衍生和发展,“快乐公益”不是对“悲情公益”的替代,这两种公益文化可以共存。随着时代变迁,它们的表现形式也会不断变化。例如,1998年后,“希望工程”的宣传策略也有所调整,不再进行大规模劝募。近年来,“希望工程”也利用互联网平台发展了许多附属的创新性项目。第三,在功能应用上,“悲情公益”和“快乐公益”是两种不同模式的公益文化,各有其不同的文化受众,二者不存在优劣之分,彼此的攻击和压制不多。

五、公益文化的变迁机制

文化变迁是一个缓慢的过程。英格尔哈特的代际价值观转变理论中的社会化假设表明,个人或者社会整体价值观的转变是渐进式的,并且随着新老年龄群体在某个社会的成年人口中的更替而发生。⑩因此,文化变迁的速率是缓慢的,会存在代际差异。大变革的时代背景下,虽然新的公益模式与文化发展强势,但改革开放以来,中国现代公益事业发展至今也不过30多个年头,公益文化的代际转变仍需要一个相当长的时期。因此,目前的公益文化格局呈现“悲情公益”和“快乐公益”并存的“时空压缩”局面。从总体上看,我国公益文化的变迁是多种因素共同作用的结果,其中经济发展和技术进步对公益文化的塑造发挥着根本性的作用,国内外环境对公益文化变迁产生了重要的影响。

1.经济发展引起需求层次和价值优先性变化

经济发展主要指收入水平的提高及生活条件的改善。按照英格尔哈特的代际价值观转变理论,收入的提高和物质的富足会带来人们需求层次的提升,从而引起人们价值优先性排序的变化。这种需求的变化影响着文化变迁的内容。中国的经济发展在整体上改变着人们的需求结构。

首先,公益所聚焦的紧迫的社会需求在发生变化。第一,中国的扶贫局面有了很大改善,受助者的需求结构在发生变化。传统的“悲情公益”主要关注的是“扶贫济困”。中共中央和国务院提出2000年基本消除农村绝对贫困、基本普及九年义务教育的行动方案,到20世纪末,中国农村的贫困状况得以缓解,贫困地区农村基础教育也获得较大发展。因此,整体看来受助对象的需求已不仅仅是生存问题,更多的是发展问题。一方面,以公众筹款等形式解决弱势群体生存问题仍很必要;另一方面,公益领域开始关注弱势群体的发展需求,进行“精细”扶贫(如情感、理念、知识的传播)。第二,中国的公益领域紧随时代需求得以拓展。公益不仅仅是扶贫济困的利他行为,更包括气候变化、野生动物保护、儿童营养健康等诸多价值倡导性主题。总之,固有的社会需求得到较好实现,新生的社会需求多元呈现。

其次,公益参与群体的公益需求也在发生变化。第一,民间公益意愿与公益慈善资源日益丰富,越来越多的人愿意利用闲暇时间参与公益,充实精神生活。“人人公益”“快乐公益”的理念基于公众需求自然产生,降低公益参与门槛顺理成章。第二,青年文化引领公益文化。80后青年价值观总体上具有复杂性和多元化特征,表现出强烈的自我意识和主体意识,甚至带有一定的后物质主义色彩,强调平等、开放、自由,热心公益,追求趣味和意义。有学者提出80后人群(又称第五代人)拥有开放透明的心态,强调个性平等和权利观,表现出积极的休闲态度。因此,80后青年更为认同“快乐公益”,做公益不希望背负太大的压力,反感刻板的道德宣传,追求充满意义感和趣味性的生活。青年人的公益文化需求也正影响和塑造着全社会的公益文化。

2.技术进步为新需求的满足提供条件

首先,技术进步为“快乐公益”模式提供了必要条件。技术进步主要是指互联网的运用以及新媒体的发展,包括手机移动互联网络的普及和社会化媒体的新发展。“快乐公益”之所以“快乐”,很大程度在于公益项目的新颖有趣、公益参与的便捷有效等。而这一切都离不开互联网和新媒体技术的支撑。创新性公益项目借助博客、微博、社交网络等社会化媒体平台,打破时空限制,发挥“1-N-N”的几何级数传播效应,使得公益项目随时随地的线上沟通与线下行动成为可能,丰富了公益的内涵与范围,降低了公益项目运营成本和公众参与门槛,推动了“人人公益”“快乐公益”理念的实践与传播。

其次,技术进步影响着代际权威关系。米德的代沟理论认为,技术推动下的大变革时代,权威在代际间会发生反转,从而引起社会化机制的变化。这种权威关系的转变,会增进后辈文化在整体文化中的主导地位。拉葛雷也认为,在技术进步背景下,“社会化机构及其框架的功能正在弱化,社会化媒体的作用在社会化方面的功能凸显”。我国目前正处在这一时期。一方面,社会化媒体大大加快了信息的传播,而青年人对新技术的熟识度远远超过父辈,最接近网络信息源,也更容易接受新事物;另一方面,正如米德所描述的那样,在社会进入后喻文化时期时,父辈开始向晚辈学习,缓解代际间价值观的冲突,也同时表现为对后辈文化一定程度的理解与认同。因此,技术进步下代际权威关系的反转,促进并巩固了青年人主导的“快乐公益”文化的发展。

3.国内外环境对公益文化变迁的影响

首先,本土政治环境的变化为公益文化的发展创造了良好的条件。改革开放后,中国真正意义的现代公益开始起步。改革开放初期,中国处于计划经济向市场经济过渡时期,“大政府、小社会”的治理逻辑依然存在,官办非政府组织(英文缩写NGO)构成公益领域主体,集体主义、奉献精神等官方主导价值强势引导社会价值观,社会公益带有深深的“国家烙印”,显得庄重而严肃,公益领域的行动空间也亟待拓展。随着改革的深入,市场经济得以建立并不断完善,政治、经济体制改革不断推进,社会价值观更加注重以人为本,政府职能转变与社会治理创新的时代要求,都极大拓展了公益領域的行动空间。中国公益领域充满自由、平等、民主的氛围,打破了“悲情”的单一面孔,实现了多元发展,并不断创新。

其次,全球化为本土公益文化发展提供了有益借鉴。西方公益事业发展比较成熟,开放与交流促进了国外先进的行业工作理念与方法在中国本土公益领域的传播。“快乐公益”的理念及许多案例形式,都来自国外较成熟的实践启发。例如在“多背一公斤”之前,“公益旅行”(Voluntourism)在2005年前后就流行于美国媒体。2014年风靡一时的“冰桶挑战”活动更是自美国直接扩散开来。全球化为本土公益文化注入有益的养分,也为本土公益文化向世界的传播提供了机遇。

注释

①杨文华:《公益理念与实践的发展演变》,转引自王秀丽:《微行大益:社会化媒体时代的公益变革与实践》,北京大学出版社,2013年,第31页。②何莉君:《慈善为何:〈读理解慈善——意义及其使命〉》,《开放时代》2009年第4期。③朱健刚:《中国公益发展报告(2011)》,社会科学文献出版社,2012年,第2页。④魏思纳:《撒哈拉沙漠以南非洲的文化、童年与进步》,哈瑞森、亨廷顿:《为什么文化很重要》,联经出版事业有限公司,2005年,第184页。⑤亨廷顿:《序:文化有重要意义》,哈瑞森、亨廷顿:《为什么文化很重要》,联经出版事业有限公司,2005年,第1页。⑥康晓光:《创造希望——中国青少年发展基金会研究》,漓江出版社,1997年,第409页。⑦康晓光等:《希望工程调查报告》,漓江出版社、广西师范大学出版社,1997年,第4页。⑧国家统计局:《中国统计年鉴1995》,中国统计出版社,1995年,第113页。⑨中国青少年发展基金会:《让所有的孩子都拥有美好的童年和幸福的明天》,《人民日报》1991年5月25日。⑩[美]罗纳德·英格尔哈特:《发达工业社会的文化转型》,张秀琴译,社会科学文献出版社,2013年,第69页。沈杰:《中国青年社会人格的变迁:世代理论的视角》,北京青少年研究所:《中国青年研究的回顾与前瞻:三代学者的观点》,人民出版社,2012年,第131页。王秀丽:《微行大益:社会化媒体时代的公益变革与实践》,北京大学出版社,2013年,第3页。[美]玛格丽特·米德:《文化与承诺——一项有关代沟问题的研究》,周晓虹等译,河北人民出版,1987年,第78页。[法]让-查尔斯·拉葛雷:《青年与全球化:现代性及其挑战》,陈玉生、冯跃译,社会科学文献出版社,2007年,第5页。

责任编辑:采薇

Look at the Changes of Chinese Philanthropy Culture from Sadness Philanthropy

and Joyfulness Philanthropy

Han Peikun

Abstract:The research differentiates the philanthropy culture in Mainland China since 1990s into two ideal types: sadness philanthropy culture and joyfulness philanthropy culture, and set Project Hope and One More Kilo as the typical cases of describing the two ideal types respectively. Sadness philanthropy is featured with stressing the value of selflessness, mainly altruistic motives, middle-aged and aged people as the main participating groups, indirect type as the main participating mode, moral encouragement as the main incentive mode, authoritative interaction as the process interaction, and high participation barriers. Sadness philanthropy creates a kind of solemn and sad style, focusing on propagating the miserable condition of recipients. Joyfulness philanthropy is featured with stressing the value of humanism, emphasizing that small actions achieve public interests, altruistic and self-interested motives, young people as the main participating groups, direct type as the main participating mode, personal spiritual fulfilment as the main incentive mode, participatory approach as the process interaction, and low participation barriers. Joyfulness philanthropy creates a kind of relaxed and happy style, focusing on propagating the feelings and experiences of participants. The change of philanthropy culture is mainly attributed to the economic development, the technical progress, and the domestic and international environment.

Key words:philanthropy culture; sadness philanthropy ;joyfulness philanthropy; intergenerational value; cultural change

中州学刊2017年第2期道德哲学成果与伦理学的发展路径2017年2月中 州 学 刊Feb.,2017

第2期(总第242期)Academic Journal of ZhongzhouNo.2