VSD应用于重症颌面颈部多间隙感染的疗效评价

刘小利 王玲 李新磊 阿地力·莫明

[摘要]目的:回顾性分析在重症颌面颈部多间隙感染中应用VSD的疗效。方法:分析2011年5月-2016年5月笔者科室35例重症颌面颈部多间隙感染患者病例资料,其中18例使用传统切开清创引流(传统组),17例使用VSD(改進组),对比炎症指标[白细胞(white blood count,wBc)、c-反应蛋白(c-reactive protein,CRP)]和住院天数变化,评估疗效。结果:①改进组与传统组比较,术前WBC、CRP水平差异均无统计学意义(P>0.05),经治疗后两种指标呈下降趋势,改进组比传统组下降更明显,统计结果具有统计学意义(P<0.05);②改进组与传统组住院天数差异存在统计学差异(P<0.05)。结论:①在重症颌面颈部多间隙感染疾病中应用VSD技术利于临床医生快速控制炎症,有利于患者病情稳定;②在颌面部多间隙感染伴严重基础性疾病应用VsD持续负压引流技术可以减少患者住院天数,减轻患者痛苦。

[关键词]持续负压引流(VsD);切开引流;颌面颈部;多间隙感染;VsD应用

[中图分类号]R782.4

[文献标志码]A

[文章编号]1008-6455(2017)01-0080-04

重症颌面颈部多间隙感染患者多因年龄偏大,体质低下,伴严重的基础性疾病(如:糖尿病、高血压、肾病、心脑血管等),个别患者服用免疫抑制药物,导致感染发展快速,且难以控制。由局部症状快速发展至全身症状,多引起张口受限,呼吸困难,还存在向上至颅内,向下由颈部至纵隔扩散的风险,所以重症颌面部间隙感染的患者在治疗中存在很大的生命风险,甚至导致死亡,传统的方法切开引流后全身支持治疗,控制感染速度较慢,增加了患者死亡风险、痛苦和医护人员的工作量。

VSD(vacuum sealing drainage)是一种新型的外科引流技术,自德国Ulm大学Fleischmann博士首创以来,大量的基础研究和临床实践都显示其在软组织损伤和感染的治疗中,不仅有引流彻底、保持创面清洁从而预防创面感染,而且有缩小创面,消灭死腔的作用。刺激肉芽组织快速生长,促进创面愈合和缩短修复时间等方面效果确切。适用于创面和软组织缺损、皮肤移植固定、烧烫伤、溃疡、坏疽、骨折创面等领域。同时,许多学者将VsD用于治疗各种皮肤软组织创伤、体表脓肿、化脓性感染、较大的血肿或积液、胰腺破裂修补术后胰漏、骨髓炎开窗引流、关节腔感染切开引流、开放性骨折怀疑合并感染者,减轻患者行传统换药的痛苦,缩短病程,均取得了良好的临床效果。笔者科室对重症颌面部多间隙感染患者的治疗方案进行了改进,在严重颌面部多间隙患者的治疗中使用VSD持续负压引流,取得了可观的疗效,本研究对笔者科室近5年来的35例重症颌面颈部间隙感染患者病例资料进行回顾性分析,观察炎症指标(WBC、CRP)的客观变化及住院天数并进行对比分析,评价其疗效,现报道如下。

1.资料和方法

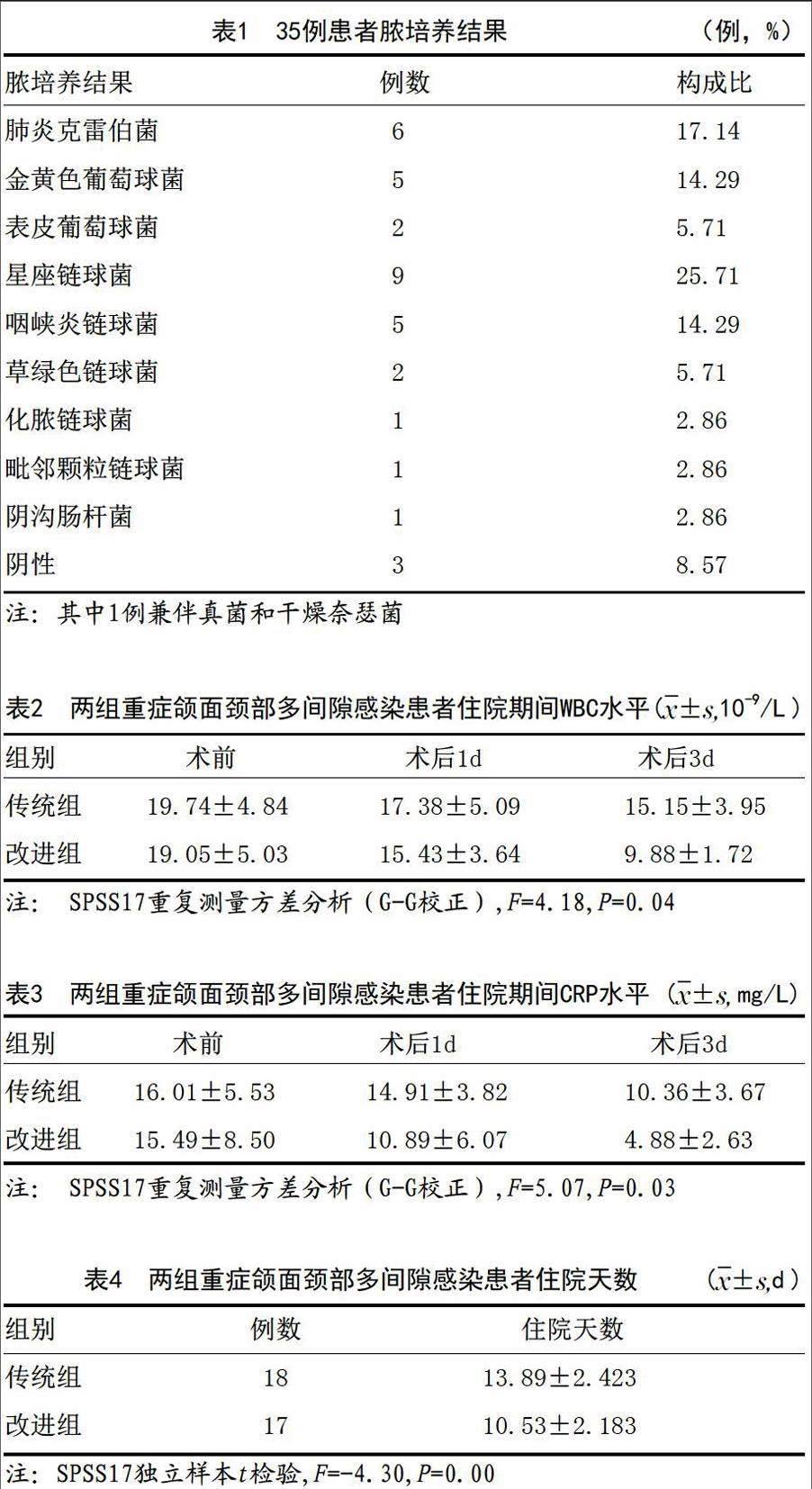

1.1一般资料:收集笔者科室2011年5月-2016年5月经治疗的35例重症颌面颈部多间隙感染患者病例资料,其中男23例(占65.7%),女12例(占34.3%)。据纳入、排出标准收集资料,根据患者治疗方法分为两组:传统组:18例(男12例,女6例),年龄(63.33±12.96)岁,入院前发病天数:(10.94±4.47)d,累及间隙:(4.72±1_23)个,脓肿体积:(182.394±70.02)cm3,术前WBC:(19.74±4.84)×109/L,术前CRP:16.01±5.53mg/L,切开清创+冲洗换药+抗生素治疗;改进组:17例(男11例,女6例),年龄(60.82±13.65)岁,入院前发病天数:(10.18±3.71)d,累及间隙:(5.24±1_20)个,脓肿体积:(195.764±65.90)cm3,术前WBC:(19.05±5.03)×10-9/L,术前CRP:(15.49±8.50)mg/L,切开清创+负压引流+抗生素治疗。

1.2纳入标准:①由各种原因引起的颌面部重症感染;②局部B超或cT等检查提示有脓肿形成的患者;③感染诱发或加重基础性疾病的患者(如:电解质紊乱、心肾功能不全);④病程中出现脓毒血症、菌血症等严重感染并发症的患者。

1.3排除标准:①临床资料无法收集完整的患者;②伴有难以控制的糖尿病患者。

1.4治疗方法:两组患者入院后,脓肿未形成者积极保守治疗,脓肿形成者应在急诊下行手术治疗,脓肿未形成者择日安排手术,不能耐受全麻的患者,局麻下切开引流。①传统组的处理:清创后传统组给予放置橡皮引流条或橡胶引流管,根据患者基本病情决定是否行气管切开,并在术后每日间隔6~8h给予患者进行局部冲洗换药,更换无菌敷料,直至患者病情好转、术区无明显脓液渗出后,酌情调整换药次数;②改进组处理:清创后改进组于脓腔内植入VSD。两组患者根据病情决定是否转往重症监护,同时给予营养补液对症治疗,均行脓液培养,根据结果更换药物。

1.5VSD使用方法:颌面颈部多间隙感染行切开引流清创后存在多个脓腔、腔道,测量其大小并将VSD高分子聚乙烯醇组成的泡沫材料修剪成相应大小,植入其中,要求:①达到脓腔最底部,创建有效引流;②清创应彻底,避免遗留太多坏死组织,导致堵塞引流。各个脓腔外露部分用定皮机连接固定,外接负压吸引管,清洁皮肤,表面覆盖生物半透膜,连接负压吸引装置检查负压装置有无漏气;给与120~150mmHg持续负压吸引,5~7d更换VSD装置,待患者局部全身感染症状消失、无脓液及坏死物渗出、创面长满新鲜肉芽组织后,根据患者情况选择在局麻或全麻下取出VSD,并行清创缝合手术或二期植皮。

1.6观察指标:观察两组患者术前,术后1d,术后3d,血液WBC(10-9/L)、CRP(mg/L)、住院天数并比较。

1.7统计学方法:数据采用SPSSl7.0统计软件进行分析。计量资料以均数±标准差(x±s)表示,组间比较用独立样本t检验进行统计分析;多组间比较采用重复测量方差分析进行统计分析,计数资料比较采用X2检验。

2.典型病例

患者,张某,男,45岁,农民。于2014年1月29日以“上呼吸道感染8d伴左侧下后牙痛6d”为主诉入院,病史:8d前患者因上呼吸道感染,自行口服抗生素2d,疗效欠佳;6d前出现左侧下颌牙痛伴同侧面部肿痛,遂就诊于当地医院,行抗炎补液,切开引流等对症治疗6d,因效果欠佳,遂当地医院建议转入笔者医院行专科检查治疗,入院时专科检查示:双侧颌面部不对称,比例不协调,左侧面颊部、颌下区及腮腺咬肌区弥漫性肿胀,触压痛明显,表面皮温高,皮肤色泽发红,左侧颌下区有一约3cm的切口,内放置引流条,挤压有脓性分泌物溢出,张口度一横指,感染累及(左侧颊间隙、咬肌间隙、翼下颌间隙、舌下间隙、双侧颏下间隙、双侧颌下间隙、咽旁间隙、累及锁骨上窝、双侧斜方肌,颈部累及甲状软骨区、两侧累及颈鞘、下至胸骨后方),完善检查示:白细胞21.27×10-9/L;中性粒89.4%;淋巴细胞5.5%,血红蛋白75g/L,血小板计数188×104/L,体温:39.2°C,血压133/74mmHg,完善其他检查。入院诊断:重症感染;左侧颌面部间隙感染;低蛋白血症;重度贫血原因待查;高血压;双侧股骨头坏死;胸椎韧带骨化并双下肢不全瘫;强直性脊柱炎。完善相关检查后,排除全麻手术禁忌证,1月31日在全麻下行颌下区、颈部、胸部脓肿切开引流术,术后转重症监护,给与营养补液抗感染对症治疗,每日3次冲洗换药,疗效欠佳,于2月20日检测指标WBC为32.9×10-9/L,降钙素原为16.63,感染未控制,局部壞死后肉芽组织生长缓慢(图2),遂于2月21日后植入VSD负压引流,感染逐步控制,28日更换VSD装置。患者于3月9日转入烧伤科分别于11日、20日行术区植皮。患者住院期间一共输注入血白蛋白注射液482.5g,输注悬浮红细胞13.5u,血浆3740ml。见图1~4。

3.结果

传统组与改进组脓培养结果,送检35份脓培养,检出32例阳性结果,3例阴性。其中链球菌为主要致病菌(见表1)。传统组与改进组患者术前、术后1d、术后3d WBC数据比较差异有统计学意义(P<0.05)(见表2)。改进组与传统组患者术前、术后1d、术后3d CRP数据比较差异有统计学意义(P<0.05)(见表3)。传统组与改进组患者住院天数比较差异具有统计学意义(P<0.05)(见表4)。

4.讨论

VSD的优点:①为创面形成一个密闭引流系统,隔离创面与外界,预防细菌入侵,降低创面感染率;②封闭使作为负压引流的动力可以持续进行,彻底清除创面及腔隙内的渗液,促进创面渗液的排出,加速组织消肿,有利于创面感染控制;③提高创面的血流量,改善局部微循环,促进创面肉芽组织生长,增强局部组织的抗感染能力;④减少术后换药次数,减轻医务人员工作负担,同时减轻患者因反复换药带来的痛苦。缺点:①VSD装置增加了患者的医疗费用;②VSD容易出现堵塞引流不畅。

本研究回顾性分析笔者医院5年以来收治的重症颌面颈部间隙感染35例,结果显示:①改进组WBC、CRP在术前、术后1d,术后3d指标变化经SPSSl7统计软件,采用重复测量方差分析,结果具有统计学意义(P<0.05);②改进组住院天数明显低于传统组住院天数,同样用t检验分析,两者差别具有统计学意义(P<0.05)。由此,可证明VSD在重症颌面颈部间隙感染中具有确切疗效。

综上所述,在重症颌面颈部间隙感染中使用VSD,能帮助临床医师快速控制感染,稳定患者病情,从而降低重症感染患者的死亡率,同时减少患者住院天数及换药次数,减轻患者痛苦,减少医护人员负担,故VSD值得在重症颌面颈部间隙感染中使用推广。另外,根据本次临床观察发现VSD在颌面颈部间隙感染中应用的不足:头面颈部组织结构复杂,突出部分较多,活动频繁,VSD生物膜的封闭作用较其他部位效果差,漏气风险增加;颌面颈部感染与口内、咽旁相通时,应严密缝合,有利于建立局部负压,防止局部形成瘘道;有学者认为一般VSD的更换天数为5~7d,但在颌面部使用,应注意VSD使用疗程,颌面部血运丰富,感染控制后肉芽组织生长迅速,改进组有患者在第二次更换VSD后5d,肉芽组织长入生物泡沫材料中,造成取出困难,取出时损伤己形成的肉芽组织,在使用时应当注意。最后,笔者认为VSD运用于化脓性炎症有利于脓液引流,从而达到了更好地控制感染,但由于感染的控制有许多干扰因素,例如:抗生素的合理运用、患者的年龄、伴随基础性疾病、感染间隙的多少等,在后续的研究中可对此进行原因分析。