赵忠贤:不违初心的“超导”贤才

文|余 玮

赵忠贤:不违初心的“超导”贤才

文|余 玮

赵忠贤,著名超导物理学家,中国高温超导研究奠基人。1941年1月出生于辽宁新民,1964年毕业于中国科学技术大学技术物理系。历任中国科学院物理研究所研究员、超导体材料研究室副主任、超导国家重点实验室主任等职,出任过中国科学院学部咨询委员会主任、中国物理学会副理事长、中国发明协会副会长、中国科学技术协会副主席、世界科技工作者联盟副主席,系中国科学院院士、第三世界科学院院士、国际陶瓷科学院院士,第八届、第十届、第十一届全国政协委员。

1911年,荷兰物理学家昂内斯意外发现,将汞冷却到4.2K时,汞的电阻突然消失。昂内斯称之为超导态,他的这一发现两年后获得了诺贝尔奖。

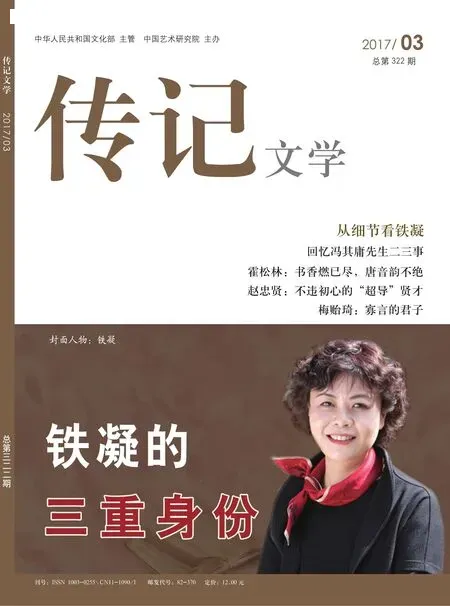

2017年1月9日,在北京人民大会堂,赵忠贤凭借在超导领域的研究贡献,站上国家最高科学技术奖的领奖台。

半个多世纪以来,赵忠贤的名字一直与我国超导事业的发展紧密相连。他在我国最早提出要探索高温超导体,最早建议成立国家超导实验室,在高温超导研究中两次实现重大突破……荣誉等身,而赵忠贤从未自满。他常说,自己就是个普通人,荣誉归于国家,成绩属于集体,自己只是其中的一份子。他还常常提醒前来采访的记者:“别光报道我,多看看我身后那些没露面的人。”面对媒体的聚焦,老先生坦率而诚挚。

低调的赵忠贤,从事的是超导研究,保持“超导”状态也是他的人生哲学。一路走来,许多人看到的是鲜花,其实他的科学之路上不乏阻力。研究物质世界超导现象的他,在生活的世界里也在寻找一种方式进入“超导”状态。他把每一次遇到的绊脚石,都当作使自己不断攀升的垫脚石。

在许多人眼里,赵忠贤就是个带着东北口音的逗趣老爷子。走近赵忠贤,我们对“超导”、对“生命的阻力”会有全新的认识。

客串翻译,乐为“四分的学生”

8岁那年,赵忠贤的家乡辽宁新民解放了。“刚解放不久,政府就开办了小学。大家都可以上学,不要钱。那时,好像我的年纪在班里比较小,有比我大10岁的大姑娘、小伙子跟我一班。因为他们过去没有钱上学,解放以后都能上学了。”

上小学的时候,一位苏姓老师教自然课,“给我们做了一个实验。他拿了一个玻璃钟罩,里面放了一个老鼠。他通过改变玻璃钟罩里面氧气的含量来证明,没有氧这老鼠不行,氧多了老鼠也受不了,只有在合适的时候,老鼠活得才是正常的。刚开始那老鼠活蹦乱跳的,一会儿就完了。这个印象我是特别深”。赵忠贤说,这次自然课实验对自己的影响很大,使自己渐渐爱上了科学,尽管“并不等于那天我就决定搞自然科学”。

赵忠贤曾经就读于辽宁省阜新市高中。该校已经退休的老校长王兴文说:“赵忠贤院士在阜新市高中上学时,是个全面发展的学生。他比较喜欢的是篮球,虽然出生在新民市,后来他的全家来到了阜新。他是1955年到阜新市高中的。”

赵忠贤的父母去世后,他还有一个姐姐在阜新。近年来,赵忠贤经常回阜新看望姐姐,并回母校作过演讲,还曾为母校题词“春催桃李”。

高中时代,赵忠贤被国家提出的“向科学进军”的号召深深地影响着。他从一本苏联杂志中了解到“老大哥”在科学技术领域的很多新进展,如卫星、火箭、半导体等。这让赵忠贤对科学的兴趣更加浓厚,也萌生了科技报国的梦想。

高中毕业时,赵忠贤最初想报考地质专业,为祖国寻找矿产资源,但体检时被误诊为平足,没有资格报考;想考哈军工,因被指反对卫生“大跃进”而失去报名的机会。在向副校长(兼任班主任)申述政治表现时,偶然被一份招生简章所吸引,在个别同学的“激励”下,决定报考中国科学技术大学,而且第一和第二志愿都是该校。

“那个时期我们还很穷,一个县可能都没有一所中学,几个县才有一所高中。学生能上大学的比例极低。我的同龄人很多都没有机会上大学。”1959年,赵忠贤以优异的成绩考入中国科学技术大学技术物理系。“开始我念物理系是奔着半导体去的。但是等到最后分专业的时候,一看低温物理,是研究物质在低温下的性质,觉得挺奇妙的,就选择它了,选了一个冷门,但它对我走上搞超导这条路是非常重要的。”

大学时代,他坚持体育锻炼,还参加了学校的管乐队,学会了吹小号、拉手风琴。但对他影响最大的,还是中科大的学习氛围。

赵忠贤学的是低温物理专业,著名物理学家张宗燧曾教过专业课。来作报告的,有陈毅这样的领导,也有钱三强这样的科学家。沐浴阳光雨露,聆听教诲熏陶。“大学里,尖子太多。不过我觉得压力也不是很大,钱三强先生到我们大学去作报告时说:‘我就喜欢四分的学生。’既然这样的话,那我三分半到四分,或者四分多一点,好像也可以了。”

1964年,学有所成的赵忠贤被分配到中国科学院物理研究所工作,被安排在低温室洪朝生研究组,开始从事低温物理和超导电性的研究。当年,他参与了超导计算机器件的研制工作。有经验的同志们一对一地带新来的年轻人,几个新同事也自己组织起来,学习有关的业务,基本上每天晚上11点之前没有人回宿舍。在分配的工作中,赵忠贤大胆地将半导体的光刻技术应用于金属超导薄膜器件的制备工艺上。但也发生过差错,由于他在制备薄膜的时候唱“洪湖水浪打浪”,一不留神导致水管破裂,水流满地。教训促使他把提高实验系统的水准和安全运行放到最重要的位置上。

鲜为人知的是,赵忠贤在物理所曾客串过60多场外国专家作讲座和报告的现场翻译。尽管这是义务劳作,但他视“当翻译的过程是一个学习的过程。比如有些讲座所涉及的专业是我不懂或知之甚少的,那么为了当好翻译,我就得抓紧一切时间给自己补课。外国科学家作报告不是拿着现成的稿子上去念,而是现场发挥。所以,我还得将他们每个人以前发表的、与报告内容相关的文章找出来‘恶补’。这样当然会很累,但我却学了不少东西,还开阔了自己的眼界和视野,扩大了自己的专业面”。赵忠贤强调,我们每一个人,特别是年轻人,都不要斤斤计较一时的眼前之利,更不要把付出仅仅当作是一种牺牲,因为付出往往意味着得到。

赵忠贤在实验室做实验

“醒得早”的“北京的赵”走上世界舞台

超导,即超导电性,是指某些物质在一定温度条件(一般为较低温度)下电阻突然降为零的性质。通常状态下,导体中的自由电子都是“单兵作战”、单独行动,这时候就有了电阻;如果电子们紧紧地手挽着手,联结成对子,连接的越多、越紧密,就越通畅,电阻就越小,最终达到零,也就是超导。

说起这个20世纪最伟大的科学发现之一,许多人可能觉得陌生,但说起核磁共振和磁悬浮列车等,就会觉得超导其实离我们很近。它在信息通讯、生物医学、航空航天等领域有着巨大的应用潜力,一旦这种技术得到广泛应用,将为人类创造相当可观的效益。可是,超导临界温度很低,广泛应用就受到影响。因此,超导竞赛一直在全世界悄悄进行着,吸引了无数科学家的目光。

赵忠贤说:“超导体几千种,应用的没有几个,原因在哪呢?因为好多材料还有其他性能,譬如说你超导性有了,通电流怎么样、加磁场怎么样、力机械性能怎么样等等,这都有其他问题,在其中选择一个能用的材料很少,所以要不断地找,还要找更好的。”

令科学家困扰的是,超导体的转变温度有一个极限值。科学家麦克米兰根据获1972年诺贝尔奖的BCS理论计算,认为超导临界温度最高不大可能超过40K(K为开尔文温度常用符号,40K约为零下233摄氏度),他的计算得到了国际学术界的普遍认同,40K也因此被称作“麦克米兰极限”。寻找更高临界温度的超导体,一直是全世界物理学家的研究热点。

1973年,经周恩来总理批示,我国一批学生和年轻学者被派往国外学习。次年2月,赵忠贤借此机会到英国剑桥大学冶金与材料科学系超导组进修。在剑桥大学,他的指导老师艾维兹博士提出了一个供他选择的研究范围,于是他开始了有关第Ⅱ类超导体中磁通流动问题的研究。

在不到一年的时间里,赵忠贤发现了第Ⅱ类超导体量子磁通线在不可逆运动过程中,从非线性区到线性区转变的临界点和临界电流呈线性关系。最初他的导师艾维兹博士对这一结果很怀疑,为了证明普适性,赵忠贤又从实验室找到其他类型的材料做实验。那是已经被很多小组研究透彻的合金,能否看到他所观察到的现象,是个考验,但结果成功了。对此,艾维兹博士说:“如果我的博士生能在三年内做出这样的结果,那就会令我非常满意了。”他还推荐赵忠贤到第十四届国际低温物理学会上作报告,因当时赵忠贤不能去,就由一位同事代为报告。

1975年春节于剑桥大学

1975年9月,赵忠贤回国后,中科院物理所老所长施汝为专门找他谈话:如果愿意继续剑桥大学的题目也可以,如果做其他方面的研究也好,他会尽力给予支持。这时,赵忠贤认为当时所里的实验条件还不适于开展他在剑桥大学做的工作;同时,他觉得还是要找意义更大些、“进可攻退可守”的课题。所谓“进”指的是基础和兴趣,所谓“退”是指万一不让搞基础研究,也可以讲清楚有应用价值的理由。经过所里一些同事的讨论,认为“探索高临界温度超导材料”的研究会更合适——第一,物理内涵丰富;第二,一旦有突破,将有非常大的应用价值。从此,赵忠贤坚定地走上了探索高临界温度超导体之路,直至今日。

随后几年,赵忠贤的研究几度受阻,项目批不下来,甚至连“摊儿”都被解散了。但梦想总在冥冥中召唤,指引他历经阻难,初心不变。

赵忠贤的工作就是在与阻力做无休止的抗争,寻求克服阻力的条件和方法。当一个温度极限被突破,电流畅通无阻地流动起来时,另一个阻力极限又已经在等着他了,好像就爱给他制造点小麻烦,来一点障碍,而他则在不断地寻找阻力和消灭阻力。事业追求与科研对象,于他竟然在一种阻力的辩证统一中达到了和谐。

1977年,赵忠贤在《物理》杂志上撰文,指出结构不稳定性又不产生结构相变可以使临界温度达到40K—55K,并提出复杂结构和新机制在某些情况下甚至可以达到80K。挑战由经典理论推导出的“麦克米兰极限”,令当时不少人认为“赵忠贤胆子实在是太大了”。

1979年,赵忠贤参与组织筹建物理所超导体材料研究室。好在他作为当时极少数的“归国人才”得到了支持,“探索高临界温度超导体”研究最终得以在全国组织推广。他带领团队在世界科学界数十年的“超导竞赛”中不为浮躁所动、不被质疑所困,始终瞄准科学前沿,在坚守中不断创新突破。截至1986年年底,他已组织召开了6届研讨会,克服了多种困难,为我国在高温超导研究领域的突破奠定了重要基础。

“现在我国超导研究能跻身世界前列,与我们对超导的认识比较早有很大关系。”如今再谈超导,赵忠贤一直庆幸我国“醒得早”。

科学研究是一项需要极大毅力的工作。也许是对“阻力”有更深刻的了解,赵忠贤不喜欢夸大研究中遇到的困难。他说:“相对于其他科学研究来讲,超导材料探索不需要特别高级复杂的仪器,我愿意充分利用现有条件去研究。”

多少个不眠之夜,反反复复地试验——累了,赵忠贤就在椅子旁、桌子上靠一靠;饿了,就煮面条吃。在最困难的时候,他和团队成员相互鼓励:“别看现在这个样品不超导,新的超导体很可能就诞生在下一个样品中。”终于,1986年年底,赵忠贤的团队和国际上的少数几个小组几乎同时在镧钡铜氧体系中获得了40K以上的高温超导体,一举颠覆被奉为圭臬的“超导临界温度最高不大可能超过40K”的“麦克米兰极限”!世界物理学界为之震动,“北京的赵”在国际著名科学刊物上崭露头角。

与此同时,赵忠贤的团队还发现了70K的超导迹象,这已经离77K液氮温区不远了。由于当时没人能够重复70K迹象,海外有学者质疑中国的研究结果,并来信、打电话施压。

后来经过反复试验,赵忠贤意识到:由于实验样品用的原料含有很多杂质,70K迹象的出现可能是杂质发挥了某种作用。顶着巨大的压力,赵忠贤并没有放弃,他开始主动“引入杂质”。他清楚地记得,1987年2月19日深夜,团队在钡钇铜氧中发现了临界温度93K的液氮温区超导体!23日,他们研制出第二批样品,由此证明了制造工艺的可重复性。24日,中国科学院数理学部举行新闻发布会宣布了这一发现,并在世界上首次准确公布了材料的组成成分。

赵忠贤成功了!赵忠贤等人的发现使得超导体低温环境的创造由原本昂贵的液氦替代为便宜而好用的液氮。从此,在世界范围内刮起了液氮温区超导体的旋风。赵忠贤所在集体因此荣获1989年度国家自然科学集体一等奖,他也作为团队代表获得了第三世界科学院物理奖。

赵忠贤及其团队的研究成果在国际超导研究史上写下了灿烂的一笔,为中国在国际超导领域取得一席之地赢得了话语权。1987年,美国物理学会年会在纽约举行,大会临时增加了“高临界温度超导体专门会议”。赵忠贤是当晚51名报告人中最耀眼的5人之一,“只有5个是特约报告,其他人都是每个人讲5分钟”。当时,中国科学家在国际上有如此高的待遇极属罕见。

能容纳1100人的大厅里,挤进了3000多人,分会场也是人满为患,就连走廊里的闭路电视也被团团围住。赵忠贤没有想到,被高温超导突破吸引来的物理学家们挤满了整个会场,狂热的场面持续了7个多小时,报告一直持续到次日凌晨3点15分。这场会议后来被称作“物理学界的摇滚音乐节”。几千人参加的年会上,赵忠贤向世界展示了中国在超导研究领域的重大突破。

这一年,赵忠贤当选为第三世界科学院院士。1991年,又当选中国科学院学部委员(院士);1998年,当选为中科院数学物理学部主任。

无论是经历辉煌,还是面对低谷,赵忠贤都能保持一份平和的心态,潜心研究,厚积薄发。也是这种对科学的孜孜以求,让赵忠贤在20年后再次引领世界热潮,收获了超导研究的第二次突破。

2008年,日本科学家发现掺氟的镧氧铁砷材料具有26K的超导性,与赵忠贤“在具有多种相互作用的四方层状结构系统中会有高温超导电性”的新思路一致。赵忠贤立刻意识到,这一类铁砷化合物(后来被称作“铁基超导体”)很可能是新的高温超导体。

赵忠贤根据压力实验结果提出了高温高压合成结合轻稀土元素替代的方案,带领团队全力以赴攻关。团队里,有负责高温高压合成的,有负责测量以鉴别超导电性的,还有做常压合成、高压物性研究和单晶生长的。他们用从淘汰的设备中捡回来的设备做实验,一台被大家叫做“土炮”的压机坏了修、修了坏,他们把有限的条件用到了极限。

很短的时间内,他们先是做出了52K的镤铁砷氧氟超导体,紧接着,51K的钕铁砷氧氟和55K的钐铁砷氧氟超导体也相继做出来了,整个团队非常兴奋。很快,他们又合成了绝大多数50K以上的系列铁基超导体,创造了大块铁基超导体55K的最高临界温度纪录并保持至今,为确认铁基超导体为第二个高温超导家族提供了重要依据。没有久坐“冷板凳”的深厚积累,就不会有成果的爆发。当时已67岁的赵忠贤带领年轻人们熬了3个通宵,完成了铁基超导研究最关键的三篇论文。“现在可不敢熬夜了,身体受不了。”谈及此事,赵忠贤并不当回事儿,“别把我报道成劳模,我就是在做本职工作。”

赵忠贤的研究获得了国际科学界的高度评价。美国《科学》杂志前后3次报道赵忠贤及其团队的工作,并将其列入“2008年十大科技进展”,评论说:“中国如洪流般不断涌现的研究结果,标志着在凝聚态物理领域中国已经成为强国。”

2)然后针对通过一致性检验的专家进行统计分析方法-聚类分析法进行分析,不同类别之间包含的信息或权重不同,同时类别中数量较多的则比较符合实际真实情况,类别中数量小的与之相反,求解各个权重系数,求解权重系数具体公式为:

2014年年初,赵忠贤等人再次凭借高温超导研究问鼎象征中国基础研究原始创新能力的国家自然科学奖一等奖,此前这一奖项已经连续空缺了3年。2015年,赵忠贤被授予“马蒂亚斯奖”,这是国际超导领域的重要奖项。

2016年9月,我国研制出全球首根百米量级铁基超导长线。这一消息在业内引起了极大轰动,它被认为是铁基超导材料从实验室研究走向产业化进程的关键一步,在美、日、欧等国家的铁基超导线制备还处于米级水平的时候,我国已走在了世界最前沿。这一切,与赵忠贤8年前在铁基高温超导研究上实现的突破是分不开的。

意外“落选”背后的责任与担当

1987年,为适应国际超导研究的迅速发展,赵忠贤与其他科学家联名向国务院建议成立国家超导研究开发中心和国家超导实验室。同年,国家计委批准在中科院物理研究所建立国家超导实验室(后改名为超导国家重点实验室)。实验室于1988年开始筹建,1991年4月通过验收,列入国家重点实验室管理系列。从1991年4月到2000年10月,赵忠贤担任超导国家重点实验室主任。

在赵忠贤的领导下,实验室积极承担国家超导研究和攻关任务,开展国际合作研究,并在新超导体材料的探索、高温超导体物理性质和超导电性机理研究及应用的关键技术等方面,逐渐形成了自己的特色和主攻方向,达到了国际领先水平。在担任国家超导实验室主任期间,赵忠贤还担任了“863”“攀登”和“973”等国家科技计划的专家组成员,并负责基础方面的研究。

起步之初,中国超导研究比国外晚了50年。而今非昔比,通过几代科学家的不懈努力,中国在超导研究领域目前稳居世界一流水平。在我国,超导材料已在电力传输等领域试用,可提高电流传输容量5倍至10倍,能耗降低三分之二。由我国自主研发的第二代高温超导带材已实现千米级生产。对于中国超导的成就和发展,赵忠贤满心自豪:“现在我们已经具备了在超导领域作最原创性贡献的条件了!”

从1994年到2000年,赵忠贤还一直担任数学物理学部主任和常委委员。2004年,中国科学院成立学部咨询评议委员会,赵忠贤当选为首届主任。该委员会承担着向国家提交咨询报告的重任。讨论题目、听取院士的意见、组织院士们就中长期科学规划作咨询……当主任的他忙得不可开交,经常是当天晚上到一个地方,第二天上午听取意见后就乘飞机离开。可赵忠贤认为这是他应尽的义务,觉得很充实。

多年来,赵忠贤感到有一个问题是不容忽视的,就是一线科研人员负担太重。“虽然经常加班加点,但真正能用在科研上的时间还是太少。”赵忠贤认为,这主要是两个原因造成的:一是科研管理要一线科技人员成为“多面手”,科研人员什么都得会干,如采购、财务、统计等;二是客观环境需要应付各种非学术的事情。“各种非学术会议,很多杂事也需要一线人员去办,包括鉴别发票真伪。我们都知道搞科研必须要全身心地投入,要废寝忘食才能有所成就,甚至需要有‘不食人间烟火’的‘怪人’,能连续一段时间静下心来是极为必要的。太世俗了,很难做出原创性的成果。”赵忠贤说,如何为科技人员服务、减轻他们的负担、激发潜能、调动主观能动性和创造性,是当前最重要的事情之一。他希望国家完善科研管理,创造让科研人员不受干扰、潜心研究的宽松环境。

2006年6月,在中国科学院数学物理学部常委会的换届选举上,常委会委员候选人赵忠贤意外“落选”了。其实,他的“落选”是“自找”的。3天前,在向大会报到时,他得知自己将被学部的院士们推举为常委,于是给学部写了一封“陈情书”,请求院士们不要推选自己当常委。赵忠贤的理由很简单:没有那么多的时间。

有人不理解,现在多一个头衔就多一份荣誉,人家给你一个头衔,并非要求你一定做事,何必这样认真?而赵忠贤的态度是:这是很简单很正常的选择,荣誉意味着责任,如果不能尽自己的义务,那这个荣誉不要也罢。

数十年的研究生涯中,不论物理学界热点如何变换,赵忠贤一直初心不改,只踩着超导发展的节奏前行。自20世纪80年代的铜氧化物高温超导浪潮到本世纪初的铁基高温超导热流,他总是能迅速斩获问题的突破点,引人注目,让人敬畏。

赵忠贤非常注意给年轻人创造机会,使他们能有机会脱颖而出,包括尽可能相对独立地开展工作,平等、宽松地参加国际学术交流,加强与所内外、国内外的合作等。每位参加国际会议的人都要总结会议情况并向全室介绍。

“超导研究经常要自己磨样品,在毫米量级甚至更小的材料上接引线,这些活年轻人才能做。”赵忠贤解释说,自己眼也花、手也抖,要说还在科研一线工作已不符合实际。他风趣地跟团队成员们开玩笑说,在老年痴呆之前他还能帮着出出主意,探讨一下科研方向,而一旦发现他出现老年痴呆的前兆,必须马上提醒他闭嘴。在他的衣兜里,时常揣着一个小本,随时记录研究思路,“现在年纪大了,有什么想法得赶紧记下,怕忘记了”。

如今,赵忠贤把更多的精力投入到为年轻人指导科研方向和营造好的科研环境上。他说:“虽然超导研究的两次热潮我都赶上了,而且也都做出了成绩,但仔细分析我也错过了好多机会。我希望将自己的这些经验教训分享给年轻科研工作者,让他们能少走些弯路,取得更大的成绩。”如今,赵忠贤仍保持着旺盛的工作热情,也时常去实验室,但“原则上只出出主意”,期望帮助年轻人找到研究超导机理问题的切入点。

创新不止,薪火相传。到现在,赵忠贤还带着四名博士生,因为他实在喜欢年轻人,喜欢跟他们交流,听他们的想法。“我鼓励实验室里的年轻人什么都可以做,不怕失败,要不断创新、不断尝试。”赵忠贤说,他的团队在20世纪90年代就曾做过和铁基超导体结构相同的材料,只不过用的是铜。“铁具有磁性,不利于超导,所以我压根没往那上想。现在回过头来看,思想应该再解放一些。”

有学生的研究志向偏离了超导“主业”,赵忠贤也支持学生按兴趣大胆研究。“但你们别像穆桂英一样,身上插好多旗子,做事情要集中一点,不要太精力分散,不要选太多,这个也干那个也干。”赵忠贤说,要选一件事坚持,扎下根去,才能枝繁叶茂。

1987年9月,第三世界科学院Salam院长授予赵忠贤TWAS奖

在赵忠贤眼里,现在的年轻人“有激情,肯吃苦,能战斗,可信赖”。在团队成员眼中,赵老师直爽、开朗、乐观、大度。他总为年轻人营造不拘束的环境,对超导史如数家珍,也爱“八卦”超导科学家们的奇闻异事,让大家在欢笑间掌握知识。通宵工作时,他也会请客给大家买吃的。

“忠诚超导数十载,后学尽忙挠耳腮。哲贤升温铜雀台,人皆仰止齐喝彩”。中科院物理所超导八组成员在赵忠贤七十大寿时所写的祝辞,巧妙嵌有“忠”“贤”二字。赵忠贤对于“忠”的理解,与他大学时师从严济慈、张宗燧等中国物理先贤一脉相承。他说,中国的科技实力花钱买不来,白送更别想,只能立足于自己咬牙攻关,知识报国,把个人志趣与国家命运结合在一起。

“人活着要吃饭,将个人的兴趣与生计结合起来是最理想的选择,而我恰巧很幸运。”赵忠贤说,“快乐在于每天都面对解决新问题的挑战。”科研之路艰难漫长,正因为这些挑战所带来的快乐,他从不灰心、不放弃,总是满怀希望。

超越的不只是科研前沿

赵忠贤在国际超导界享有盛誉:1997年担任第5届国际超导大会主席,2011年担任第26届国际低温物理大会主席,2018年还将担任第12届国际超导大会主席。作为国际物理学界中代表中国的符号,在赵忠贤看来,得奖从未被当作研究的目的。“我做研究从来没想过拿奖,从来没有。至于诺贝尔奖,有这个情结也挺好,但别太过了,毕竟诺贝尔奖并不是唯一的科学标准,不能把它当作科学研究的唯一目的,也不是所有重大的科学研究成果都能拿到诺贝尔奖。我的个人想法,我们做科学研究其实是为人类的文明添砖加瓦,可能添砖加瓦大了点,就加上一滴水吧,汇集到人类文明的长河之中。第二是满足国家的科技发展需求。”从事超导研究多年,赵忠贤在不懈的追求中体验着人生的“超导”状态。对于他而言,超导已不仅仅是科学研究的一个领域,更是人生旅程中的一种超然境界。

人们常说,兴趣是最好的老师。赵忠贤在几十年的科研工作中就是由兴趣牵引,一步一步地登上了高温超导领域的科学之巅。而兴趣带来的除了成果,还有快乐。

有人问赵忠贤:你搞的高温超导研究很枯燥吧?他说:“我没感到枯燥。因为我每研究一段时间后就能看到新的东西,也就是一个崭新的世界。”“每个人的幸福感觉不一样。我能够看到崭新的世界,我就感到很幸福、很高兴。虽然有时生活苦一些,干活累一些,但做我自己愿意做的事,我就感到很快乐。”

曾经有一个年轻人,大学读的是物理系,在中关村开了家公司,生意很红火,也有不少赢利。突然有一天,这个年轻人感觉腻了。他辗转找到赵忠贤,说:“赵老师,我不想在生意场上混了,我想跟着您搞科研。”赵忠贤笑了笑,说:“做科研可是一件很苦很累的事情呀,你能坚持吗?”这个年轻人很坚定地说:“放心吧,赵老师!给我三个月时间,我会做给您看!”赵忠贤用质疑的目光看着他,说:“不用三个月,你能坚持一个月就可以了。”随后,赵忠贤让他做一个简单的小课题,结果是,不到20天他就受不了,临阵脱逃了。原来,每天他一个人待在冷清的实验室里重复着枯燥、单调的实验程序,烦了,又没个人陪他说话、聊天,他自然就干不下去了。赵忠贤清楚,做科研不可能成为这个年轻人的最佳选择。

如今,年事已高的赵忠贤头发花白,科研仍然是他的一项乐事。即使在周末,也时常能在实验室里看见他的身影。别人说赵忠贤为科学付出了一辈子,赵忠贤却说:“没有觉得自己做科学是在付出,因为我喜欢。”

赵忠贤要做科研,但也同样为人父,早些年他就“发明”了带孩子的独特方法:把孩子放在床上,撒一把苞米花,让孩子乱爬着拣。孩子一粒一粒地拣苞米花时,他就看书。拣完了,再撒一把。孩子再接着拣,他再接着看书。等孩子长大了,他才看到这样的说法:“爬得多的孩子聪明。”没想到自己的育子经歪打正着!

“院士蹬板车”照片

在中科院物理所,一张“院士蹬板车”的照片一直被传为美谈。照片中那位骑在板车上、拖着一车蜂窝煤的朴实的人,就是赵忠贤。那是1987年,赵忠贤作为特约代表出席美国物理学会年会时,向世界展示中国超导研究的成果。他载誉回国的当天,有记者赶来采访,却不知道赵先生去哪儿了。经过反复“侦查”,人们发现他和孩子一起用板车拉煤去了,照片就摄于那个时候。看着照片上的自己,赵忠贤回忆道:“在国外开会,你作报告很神气对吧,结果到家了没蜂窝煤了,怎么办呢?又没有人给你服务,所以就必须得自己蹬板车,我们家就我一个人能蹬板车。正好我在美国买了台照相机,当时我儿子试试看好不好用,我一蹬板车他啪地一摁,照片就这么来的。”

在国际上获得广泛公认后,赵忠贤的生活条件完全可以变得更好。但是,当国务院领导问他有什么困难的时候,他却对领导说:“我没什么困难,吃喝照旧,工作照旧。”

赵忠贤是个很有情趣的科学家,他喜欢诗词,喜欢书法。他收集了大量诗词、书法和考古方面的书籍——这是他的一项业余爱好。“我喜欢书法,更愿意欣赏别人的字。在外出差,有时会抽空买几本字帖,也是一种享受。”在诸多书法大家的作品中,他偏爱米芾的字。问其缘由,他笑言:“可能是自己不喜欢写得整整齐齐的字吧。”

“我在念书的时候,不管是大学中学还是小学,还喜欢玩。小学时候我吹号,就是解放军号兵吹的那种号。到了高中我就吹西洋的号。”赵忠贤爱好音乐,他喜欢莫扎特、威乐第的音乐,也喜欢中国的小提琴协奏曲《梁祝》和王立平创作的《红楼梦》曲,而且很自豪地将中国的民族音乐推荐给外国朋友听,“有些人觉得好听,有些人……我看他也听不懂”。

在赵忠贤的书架上,摆着一张十分显眼的照片。照片上,赵忠贤身着红白色滑雪服,双臂夹紧滑雪杆,身体微屈向前。就像做科学研究一样,这位“北京的赵”喜欢挑战——前几年身体状况比较好时,对于滑雪、漂流等年轻人喜欢玩的刺激运动,赵忠贤有时也会去体验一把,他始终觉得“自己的心理年龄还很年轻”。

赵忠贤说,快乐在于新问题带来的挑战。他打了一个比方:“我们口袋里装着许多把钥匙,同时还在不断地制造出新的钥匙,而只有其中一把能够开启科学之门。我们要做的,就是不懈努力,制造、修改每一把钥匙,直到打开这扇大门。也许,此前试验过的那么多钥匙都失败了,于是有人选择了放弃——但谁又能肯定,接下来这把钥匙不会解开未知之谜呢?”在赵忠贤看来,搞科研最重要的一点是能够迅速抓住问题的本质,并以自己的知识和能力去解决它。赵忠贤时常勉励后辈,要有远大的目标,更要脚踏实地地工作。“现在社会上各种诱惑很多,但既然选择了科研这条道路,就要安下心来,不要心猿意马。”

赵忠贤系第八届、第十届、第十一届全国政协委员。作为政协委员,他一直致力于推动中国的教育、科技体制改革,提高资源的利用效率,希望能为科教兴国、建设创新型国家建言献策。

赵忠贤坦言,阻碍我国科技事业健康发展的桎梏还存在——“国家投入的钱多了,资源丰富了,却没有发挥应有的作用,重复建设、力量分散、胡给乱花的问题始终没有解决,而且有愈演愈烈的趋势——有钱了,不去想怎么通过与同行合作把项目做得更深更好,而是单位追求大而全、个人追求小而全,造成了社会资源的浪费。”

对于当前不少单位采用的科研评价方法,赵忠贤并不认同:“发表论文并非评价科研工作的唯一标准——如果要说有唯一标准,那也要看是否很好地解决了科学问题和工程技术问题。”他坦言,尽管旧的问题解决了,新的问题还会发生,但对于中国科技事业的明天,自己始终持乐观态度。“只要科技体制改革能够贯彻实施下去,目前的种种弊端就一定能够得到根治,我国的科技事业也一定会朝向好的方向发展。我希望在有生之年,看到中国成为一个真正的创新型国家,为人类的文明作出新的贡献。”

赵忠贤在科学研究领域给我们的社会创造了许多财富,他的人生经历、生活体验同那深奥的超导理论也十分契合。是科研成就了他的人格魅力,还是他的个性魅力使那些看上去枯燥的科学理论平添了感性的光彩,我们不得而知……

2017年1月9日,习近平向获得2016年度国家最高科学技术奖的中国科学院物理研究所赵忠贤院士(右)和中国中医科学院屠呦呦研究员(左)颁奖

责任编辑/于溟跃