我的新闻学导师林钢

文|钱 江

我的新闻学导师林钢

文|钱 江

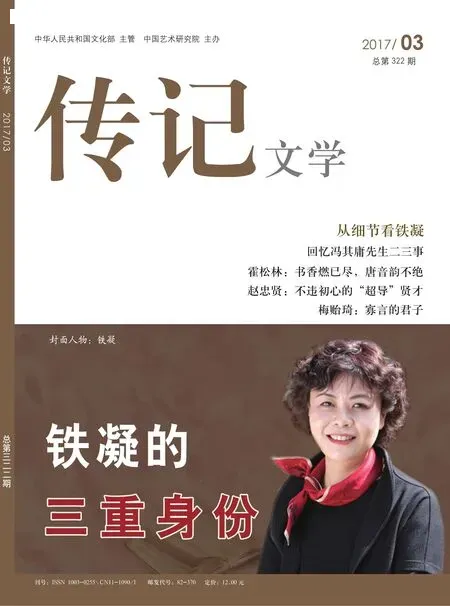

上图:林钢(1926-2016)

2016年1月30日,我的导师、原《人民日报》记者部主任林钢先生永远放下了手中的笔,无需再为新闻而奔走了。

天地之间,除父母家人,老师是天下学子心目中尤为亲近、尊敬的人。师生之间没有血缘,师者以道相传,尽心授业,点燃薪火,照亮后来者的前程。我在新闻道路上的领路人林钢先生就是这样的一位导师。他将我领入新闻之路,送进记者队伍,又看着我在这条道路上跋涉30年,时常为我指点迷津。不仅如此,他身为典范,离休之后将“官帽”一抛,执记者之笔,热诚而坚韧地当了一回专业“汽车记者”,而且当出了名堂,佳作迭出,遂有综合性报纸“中国汽车记者第一人”之称。

导师一生跌宕起伏,经历过两段新闻采写高潮期:一是20世纪50年代初;一是90年代当“汽车记者”。他晚年出版新闻作品选集《踏遍青山》,入选的文章主要选自这两段时期所采写的内容。

林钢老师与世长辞了,享年90高龄。他一生的经历,本身就是一本生动的新闻教科书。凝视导师刻印在漫漫新闻路上的足迹,看苦难和坚韧是怎样陶冶这位新闻界的老战士,自是学生义不容辞的责任。

1950年,林钢在武汉

踏着战争烽火一路走来

林钢原名沈士雄,1926年9月出生在上海近郊一个小镇上。父亲沈云圃、母亲徐桂贞经营一家夫妻小铺。他们共有6个孩子,林钢排行老三,有两个哥哥、两个妹妹和一个弟弟,生活压力不小。后来林钢看了夏衍导演的电影《林家铺子》, 就觉得像在拍自己家的故事那样。

少年时,沈士雄勤奋好学,喜欢画画和拉手风琴。1937年日本侵华战争全面爆发,上海沦陷,原先平静的学习环境被打破了。

小学毕业后,沈士雄进入中华职业学校学习土木建筑,大概有营建屋宇乃至高楼大厦的愿望。没想到一场大病迫使他休学一年,病愈后在乡镇小学当教师。1942年,沈士雄考入刘海粟创办的上海美术专科学校学习绘画,萌生了将来当画家的志向。

在美专学习时,沈士雄接触了一批中共地下党员,还阅读了进步书刊。他读到的第一本启蒙著作是艾思奇的《大众哲学》,随后读了从后方传过来的毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》,并在寒夜里搓着手抄写了一份送给老师。

沈士雄的思想被激活了,他再也不能忍受日军铁蹄下的生活,他要冲出去,到敌后根据地去抗击侵略者。1945年4月,由唐弢先生介绍,从来没有出过远门的沈士雄瞒着父母,走秘密通道潜离上海,月底到达皖中新四军七师根据地投身革命。报到这天,19岁的沈士雄更名为沈徐禾。

革命并非都是直上云天飘逸激昂的高音,儿女情长亦是漫漫长路的伴奏曲。沈徐禾来到新四军第三天,就不可抑制地想家了,感情如激浪一般拍击脑海,使他寝食难安,他只好壮起胆子,找到首长说自己想回家。首长厉声大喝道:“这怎么可以!”

沈徐禾跑上山大哭了一场。哭过之后胸襟大开,下山的时候就不想家了。他随即到师政治部主办的报纸《大江报》当助理编辑。受过高中教育的沈徐禾被当作新四军中有“文化”的人才,边干边学,在战争风云中迅速成长。

1946年6月,内战全面爆发。粟裕统率华中野战军七战七捷后转战山东,沈徐禾随军北撤,进入大众日报社,在匡亚明的领导下工作。1947年夏,沈徐禾参加土改工作队,同年8月入党。

战略反攻开始后,沈徐禾随大军行动,经胶东、渤海、鲁西南,穿过太行山,从洛阳渡黄河入豫西,于1948年年初来到《中原日报》,任新华社中原总分社编辑、记者。总分社领导是李普,沈徐禾对这位著名战地记者十分钦佩,曾说他青年时代头脑中的新闻观点,都是这位领导灌输的。

以李普为榜样,沈徐禾下意识地锻炼自己的新闻写作。后来,他向我谈起在战争环境中每一次写稿,哪怕只写一个“豆腐块”——“都怀着像写一首诗、写一篇创作作品那样虔诚的心情,一拿起笔来,耳边就响起李普的律令:‘精练、精练、精练。’”

新华社用电报发稿,要求行文简短、书写清晰,对青年记者沈徐禾恰是极好的锻炼。

1949年5月27日,解放军攻克武汉,沈徐禾随军入城,先在新华社中南总分社,后调到《长江日报》当记者。当时的报社负责人是熊复、陈楚等。从那时起,沈徐禾改用林钢的笔名,一直用到了今天。

林钢与上海工人作家殷慧芳

风云记者文学梦

1952年6月初,林钢从《长江日报》调入《人民日报》。到职后写了第一篇报道《毛泽东之鹰,和平之鹰》,记述解放军第一届运动会上的跳伞队表演,刊出后受到好评。

同年6月17日,《人民日报》上又刊出林钢的通讯《一个农家的悲喜剧》,以白描手法写出河南鲁山县让河街媳妇暴同花的婚姻遭遇。

“无论地里活、家里活,都做得漂漂亮亮;街坊邻居都夸奖她利亮,可是在家里她却是奴隶。”婆婆凶恶,丈夫“家暴”,铁锨、扁担、杆杖……暴同花常被打得头破血流。新中国成立后,暴同花当选为县农民代表大会代表,跟丈夫分了家,带着儿子单过。她自力更生,生活逐渐由贫困到温饱有余。后来国家颁布婚姻法,婆婆和丈夫对她的态度才有了转变。

这是一篇倡导女性改变自身社会地位的文字。作者原本熟悉的是江南杏花烟雨一般的语言,这篇通讯却饱含浓郁的北方乡土气息。通讯很快被改编成漫画《暴同花》,在《人民日报》连载5天。

那几年,林钢随彭德怀元帅赴旅顺口,全程报道了苏军撤离中国东北的历史事件。又跟随陈毅元帅率领的中央代表团奔赴西藏,他是第一个走上“世界屋脊”的《人民日报》记者。

一帆风顺之时,1955年胡风一案牵连到了林钢。记者部副主任把林钢叫去,要他交代与“胡风集团”的关系。

林钢并不认识胡风,只是胡风欣赏的诗人——《长江日报》文艺组组长绿原曾是林钢的上级。林钢喜欢绿原的诗,绿原赏识林钢的写作,彼此谈得来。林钢调到北京以后,和绿原有过十几次通信,谈诗谈文谈友谊,互致问候,如此而已。那时谁有来信,信封往桌上一放,一眼就可以看到。绿原被诬称“胡风集团骨干”“中美合作所特务”,有人揭发林钢与这个“骨干分子”“有联系”。

这场“审查”持续了将近一年,搞得林钢不能外出采访,笔下渐生荒草,这使他非常气愤。后来,记者部“以组织的名义”向林钢宣布:“经审查,你和‘胡风集团’没有组织联系,望放下包袱,端正态度,安心工作。”

1956年,“百花齐放、百家争鸣”的口号一时间乘风破浪而来。这些日子,也是林钢写新闻最出彩的时候。

1957年5月,《人民日报》负责文艺事务的编委林淡秋给林钢派下任务:近日文化部为促进“双百”,有具体政策和措施,开放了一批剧目。林淡秋知道林钢深好京剧,来北京后和京剧界名角们很熟悉,要他去报道。

林钢得令后马上投入采访。他本来就是《长江日报》两大“快手”之一,写京剧更是如鱼得水,出手就有故事。他在5月14日《人民日报》第2版登出访谈记《筱翠花说:“我要唱戏!”北京市文化局竟置之不理》;5月18日,《人民日报》又在第1版刊登了林钢写的消息,主标题《文化部发出通令,禁演戏曲节目全部解禁》,副标题《筱翠花重演“马思远”》。导语写道:“文化部已经正式发出通令,将所有原来禁演的戏曲剧目全部解禁。”然后列举了解禁剧目。接下来,写京剧演员于连泉(筱翠花)演出《马思远》的场景:

京剧著名花旦于连泉(筱翠花)昨天在一个晚会上演出了“马思远”。这个解禁才两天的老戏,日内将在北京舞台上同观众见面。

“马思远”是筱翠花的拿手杰作之一,绝响于舞台已近20年。这个戏写的是清末在北京轰动一时的一桩奇案,真人真事。筱翠花在戏里饰演荡妇赵玉,旦角身上忌讳的仰脸、挺胸、大步、活胯、翻眼看人等身段、眼神,在这个角色中都有表演。这位优秀的表演艺术家在戏中把这个泼辣、狠毒的女流氓,表演得淋漓尽致。

息影舞台数十年的老艺人雷喜福、王福山、高福远、于永利以及著名老艺人李洪春等参加了这出“群戏”的演出。饰演奸夫贾明的,是得到筱翠花赏识的青年演员田喜秀。

晚会结束后,文化部副部长钱俊瑞、夏衍及著名演员叶盛兰、杜近芳、新凤霞等曾到后台去看筱翠花,祝贺他的演出。

其实,那天观看晚会演出的,还有《人民日报》总编辑邓拓,林钢没有把他写入消息。

1957年5月,林钢采写文艺界落实“双百”方针之时,首都新闻界报道了苏联部长会议主席伏罗希洛夫访华时发生的“左叶事件”,事情或许不大,但在5月“鸣放”期间,这件事被放大了。林钢在采访中遇到过类似的事,他听当时在场的摄影记者高粮描述了现场情况。心气正旺的林钢向总编室提意见,希望《人民日报》转载上海《文汇报》5月12日的社论《尊重新闻记者》。他还将几家报纸关于此事的评论和报道的剪报贴在墙报上,并另贴一纸,以“人民日报对这件事采取什么态度”为题写道:“我们继续冷眼旁观,还是等事情结束了做结论?”“我们再不吭气,全国新闻战线的同志该会怎样想我们?”

谁知6月初风云突变,这两篇并未署名的报道,成为将林钢划为“右派”记者的主要罪证。

无休无止的批判压了下来。林钢不愿意连累别人,决心一个人担当,把一切罪名承担下来,换取短暂的平静。但他没有想到,这场风暴竟会耽误自己20多年的光阴。

唐海柏各庄海滩之难

1957年9月14日,报社编委会第一次划出了11名“右派”,林钢名列其中。

1958年春,林钢被开除党籍,调入资料室,行政级别从15级降为18级。倔强的他不愿意坐在资料室烦心,自愿要求随着同难的人们一起到河北唐海县柏各庄农场,经历艰苦劳动。

这一去其实有性命之虞。那里是渤海之滨遍布盐田的苦脊之地,付出辛勤劳作只有低微收获。“右派”要遭受政治歧视,劳动之后还要无止境地检查乃至“揭发”。有些人在盐碱滩上受折磨而死,患病者无法统计。

1959年庐山会议,彭德怀被批为“右倾”,这使得在柏各庄劳作的人们曾期盼的对“右派”的“甄别”遥遥无期了。林钢在盐碱滩上接到了妻子来信,妻子宣布离婚,最初应允留下一个孩子,但后来把3个儿子全部带走了。

林钢的妻子也是新四军老战士,他们的爱情原本是战争烽火的结晶,3个儿子也是林钢心灵的寄托和未来的希望。现在,林钢为了不牵连他们,痛苦地同意了离婚。

一个初秋的傍晚,受尽精神煎熬的林钢一个人埋头在海边农田里干活。一个放羊的农民突然冲过来对他大喊:“你快跑,快跑!”林钢抬头一看,乌黑的海潮已经铺天盖地地卷了过来。

本能驱使着林钢拔腿就跑,海潮很快就淹没了他刚刚所在的地方。几十年后,林钢重返故地,想寻找这位救命的农民,但是一无所获。

大饥荒伴随着60年代一起到来,附近的农村都有人饿死。柏各庄农场里,从北京下来的中央机关“右派”们虽不至于饿死,但整天饥肠辘辘,严重营养不良。林钢饿得身体浮肿,体质极差。最饥饿的时候,他想到过自杀。因为他知道,附近有农民因为不能堪受饥饿而自杀了。

那年林钢回京过春节,上了火车,看到一个旅客上车时将一张油饼挂到行李架边上。一种强烈的念头从他的心底里迸发出来,他要扑上去抢下这张油饼,并且吞进肚子。然而理智从头顶上压下来,压制了本能,接着,本能又翻腾起来盖过了理智。他几乎就要扑上去抢油饼了!但在最后一秒钟,理智胜利了。他忍着饥饿回到了北京。

1960年秋,林钢摘掉了“右派”帽子,回到报社,被分配到内蒙古,辗转到包头医学院图书馆工作。

此时正值“三年困难”时期,到处是饥饿的人群。塞上风高,举目无亲,林钢的境遇十分糟糕。好在天无绝人之路,一位新四军老战友恰好任职故乡上海县县长,他伸出了援助之手,接纳林钢回家乡供销社当店员。

林钢回到县里报到,心里却还有一股倔强劲,他说:“安排我当农民吧。”接待者看了他一眼,大声说:“农民是没有工资的!”

于是,林钢当了乡镇小店店员,售卖油盐酱醋,一干就是16年。

晚年林钢

挥之不去的梦想

1972年初春,尼克松总统访华后经上海回国。林钢正在卖酱油,突然见到镇上的治安员探进头来,然后自言自语地说:“在店里。”

林钢心里明白,治安员是特地前来确定他是不是身在店里,没有外出。

林钢哑然失笑,他压根儿没有想过尼克松总统会和他有什么关系。其实他心里确有一个挥之不去的梦想:采访和写作。卖了一天酱油,他在晚上常做采访的梦;梦醒时分,他闭着眼不愿醒来,希望自己仍在梦中。

对这段生活,林钢在致友人的一封信中讲述道:

从1957年—1978年底,整整22年,我成了一个完全意义上的“贱民”,人人可以向你吐吐沫,而你却不敢说“不”。我干的是体力劳动,种田、站柜台、蹬三轮,完全放下了笔。除了“检查”“交代”“认罪书”,未著一字。心境极度恶劣,学非所用,生命中最好的时光完全虚掷了。

大约是“文革”初起之时,有一天林钢来到川沙县(今浦东)的一个小镇上寻访战友,在书店里居然发现了几本关于林镇南的书,作者署名林钢,著名画家颜梅华为该书配有多幅插画,书的装帧精致而简约。

看到这本书,林钢不由得热泪盈眶。那是1955年“胡风之案”发生前,他采写的以中苏友谊为主题的通讯《林镇南和维加》获得好评,很快被编入小学教科书。时任文化部副部长的钱俊瑞读到这篇通讯后,亲笔写信给林钢,希望他把这个故事改编成电影剧本。

林钢不熟悉电影,觉得勇气不足,电影剧本没有写成。但上海少年儿童出版社的编辑随即向他约稿出书,他欣然答应,开了几个夜车,把通讯改写成一篇儿童文学作品寄给了编辑部。但等到该书出版时,林钢已被打成右派,离开记者队伍,耕作于渤海滩上。饥饿的日子里,他完全忘记了世上曾有一部书稿的命运与自己有关。

现在,林钢看到了书,立即掏钱将店里的几本全都买了下来。

1966年“文革”前夜,林钢与邻县嘉定的姑娘顾世芬结婚了,不久有了女儿海燕。婚姻的幸福美好使林钢感受到了家庭的温暖,纵然风浪再大,他总有一个避风避雨、舔护伤口的地方。亲情的爱抚和支持,使他挺过了一系列煎熬,也获得了晚年的幸福。

为记者们锻造“黄金时段”

1979年1月4日,《人民日报》党组宣布林钢一案为错划,予以平反。52岁的林钢归队,再当记者。

林钢蹉跎了20年,归队再干记者又是20年。而这20年是他人生闪亮的20年。

他先在《人民日报》驻上海记者站当记者,接着做了站长,很快就成为上海新闻界的重量级人物。他的工作热情火一样的迸发了出来。

1983年,林钢调任《人民日报》记者部主任。此时的记者部老中青结合,恰值鼎盛时期。过去因各种原因离开《人民日报》的老记者们回来了,错划的“右派”回来了,一批崭露头角的新闻研究生也充实进来。当时,除了驻各地记者站逐步恢复,派出记者驻站采访之外,在北京的记者部内,设立了“机动记者组”,《人民日报》的优秀记者汇聚一堂:有田流、林里、顾雷、商恺、张潮、纪希晨、刘时平、华山、刘滨雁、胡思升、东生、陈勇进、金凤、柏生、丛林中、王艾生等,还有艾丰、孟晓云、洪天国等后起之秀,老将新锐,人才济济。我也在这个时期成为林钢老师的研究生,有机会看到他调兵遣将、各用所长。他经手审改、推出了大批优秀报道,有些报道刊出后,在当地一度“洛阳纸贵”。这些名篇佳作,为改革开放历程留下了闪光篇章。

然而,有时报道也会出现差错。这时,林钢总是勇于承担责任,有问题他来澄清,先写检讨,然后引导记者吸取教训。由此上下齐心,1983年至1986年成为记者部的“黄金时段”。这些日子,林钢写作不多,热心为他人做“嫁衣”,指挥和协调记者队伍,让他们写出好报道甚至传世之作。

80年代正是国内改革开放吹响号角的时代,林钢指挥协调记者部工作如钢琴十指联弹,指挥采访报道时,调兵遣将指挥自如。这正是林钢最出色的品质和担当。

还有一段插曲深深地划过了林钢的心灵:他终于见到了20多年没有见面的儿子。见面并不顺畅,岁月已经在他和孩子们之间挖开了一道深深的感情沟壑。孩子们离开的时候尚幼小、不懂世事,哪里知道父亲的心头在滴血。20年来,林钢一直将一张与孩子们的合影照片放在自己的抽屉里,一拉开就能见到孩子们。

回到北京不久,林钢拨通了大儿子的电话,没想到回音淡漠,听筒里传来了儿子失望的声音:“我们在吃苦的时候,你在哪里?”林钢放下电话,泪水潸然而下。

毕竟是“文革”刚刚结束,人的思想要慢慢复苏。好在这一天终于来了。几年以后,已经长大成人、幡然领悟了那段往事的孩子们一起上门相认,打开房门,他们清脆而又亲切地呼唤道:“爸爸!”

林钢和孩子们相拥在一起,抱头痛哭。人世间,只有一个“情”字最生了得。

其实,这里面有许多故事。林钢老师几次向我说起此事,话题一旦接近,他就哽咽得说不下去。我怕他太伤心,总是劝他不要说了。老师越到高龄,我越不敢在他面前提及这段往事。我身为他的学生,按说应该记录下这段最值得刻录的人间经历与真情,但是我没有做到。我不知道在他的伤心时刻,我是应该止口不言,还是应该忍住痛苦,用笔触来清理他的创口。或者说,我确实没有履行好一个记者的职责。这个问题我思考至今,也没有肯定的答案。

“汽车记者”的晚年绝唱

1986年年底,林钢离休时认定了新的采写目标——中国汽车。他预感中国汽车业将有大发展,将很快进入每个中国人的家庭。他的笔又驰骋起来,前后差不多15年的“汽车记者”生涯中,他在汽车生产、销售、服务和使用者各个环节进行采访,写出大量报道,很快就成了国内权威的“汽车记者”,他的报道也推进了中国汽车工业的发展。

这些汽车工业报道大致从1987年6月开始。这年6月26日的《人民日报》第1版刊登了林钢采写的消息《中国汽车工业联合会成立》。1987年12月28日的《人民日报》在第1版又刊登了他的《国家经委副主任朱镕基在上海宣布,从桑塔纳国产化入手,发展轿车零部件生产体系》。在这篇新闻消息中,他记录了中国汽车工业迈出的重要一步。

1990年2月12日,《人民日报》第2版报道《经国务院批准中国汽车工业总公司成立》,到1994年11月15日的《人民日报》第2版刊登的《中国如何发展家庭轿车,中国和国际汽车界名流云集北京展开研讨》,林钢前后在多篇消息中论断,轿车将很快进入中国人的家庭,我们应该张开双手欢迎。他的不少通讯更加细致地介绍和探讨了中国汽车的发展之路。可以肯定,如果撰写中国汽车发展史,林钢的报道就必然被引用。这是比“获奖”更高的荣誉。

进入21世纪,林钢封了笔,作品汇集成《踏遍青山》一书出版。他赠书给我时感慨道:“如果不是20年虚度,我总结一生的书,怎么会是这样薄薄一本?”

对已经过去的岁月,林钢以8个字概括道:“半生坎坷,有怨无悔。”早年投身革命,他立志为自由平等、民主法治的祖国而奋斗;晚年,他依然抱着这个信念。耄耋之年,他患上了帕金森症,仍坦然地奋力抗争,他告诉我:“这肯定是最后的斗争了。”

现在,他不再与沉疴抗争,长辞而去了。我写了一副挽联,献到他神采奕奕的照片之下:

饮浦江水勇渡扬子投笔从戎淮海转战诗文激昂无端蒙难炼狱

耕渤海田怅行塞北落叶归根东山再起桑榆凝辉永记垂范懿德

责任编辑/胡仰曦