来自百鸟衣故乡的惊艳之美

河西

去年11月,赵薇来到苗妹非遗博物馆。当赵薇第一次看到手工的苗绣时,她震惊了,艳丽的色彩,细密的针脚,土,又神秘,原汁原味的传统风格,古朴浓郁的民族风,让赵薇爱不释手。

无字的史诗

苗族地区山高林密,交通较为闭塞,苗族的祖先来到这里,主要是为了躲避战乱。《博物志》:“三苗国,昔唐尧以天下让于虞舜,三苗之君非之。帝杀之,有苗之民叛,浮入南海为三苗国。”所以苗族刺绣的线是自纺的,布是自织的,染料来源于一些含有各种色素的物体,多出于植物的根、茎、叶、皮、种子。自给自足,却也成就了苗绣的特色。

苗绣到底是怎么来的呢?也有很多传说。

一种说法是,苗绣其实是文身的变体。苗族的《古老话》记苗族古代的雕题文身大师是嫁嘎。到了濮人的后裔南蛮,发明了蚕桑之术后,雕题文身开始从残酷的保身艺术形成美的装饰艺术,出现了“描”。描就是用朱砂等色彩仿生物色彩在蚕帛上描绘花纹。骨针、铜针、骨织板、铜织板出现后,雕题文身艺术又进一步演变成挑花和织花。到周代有了铁针,濮人后裔的挑花技艺便发展到了相当可观的程度。挑花只是在蚕帛上经纬线的垂直交叉网格,挑出物体的象征图案来,这也满足不了濮人后裔—— 南蛮对美化生活的要求,便往鑿花、绣花技艺发展。濮人后裔凿花、绣花技艺到春秋、战国时期,形成了湘绣、蛮绣。湘绣以居住在湘江流域的濮人后裔相柳一支为主体,其绣花技艺向写实逼真的艺术境界发展。楚亡后,湘氏很快融合于华夏,经过秦、汉时期,组成汉族,湘绣也就成了中华民族绣花技艺的一个重要组成部分。

蛮绣以居住在沅江流域、乌江流域的六蛮、七戎的蛮氏为主体,其凿花、绣花、织花技艺向幻想的艺术境界发展,保持了濮人后裔挑花、绣花、织花的对称图案格局,形成苗绣、苗锦风格。

苗绣是由驩兜部与南蛮部结合;三苗部与西戎结合组成,即《尚书》说的:“串三苗于三危,以变西戎;放驩兜于崇山以变南蛮。”因为组成苗族的氏族部落大多居住分散,不相同属,各氏族均形成各自的文身装饰艺术。到了元、明清,汉籍中不断出现了按照服饰特点将苗民分为红苗、花苗、白苗、青苗、黑苗的记载。红苗以七戎、六蛮为主体,以龙凤为氏族徽;花苗以凿齿民为主体,以蝶为其氏族徽;白苗、青苗以人夷、九夷为主体,以夔麟为其氏族徽;黑苗以盘瓠蛮为主体、以狗为其氏族徽。他们均以某一动物作自己氏族的代表,崇拜的图腾。这种图腾崇拜极大地影响了氏族绣品装饰纹样的主体物象的表现和风格的形成。另一方面,随着各氏族间频繁的交往、装饰纹样的相互借鉴、补充、渗透的现象也日渐增多。

苗绣集大成之作非百鸟衣莫属。百鸟衣的渊源可以追溯到苗族远古时期,苗族古史神话《十二个蛋》讲述了枫树生蝴蝶妈妈,蝴蝶妈妈生十二个蛋,十二个蛋由脊宇鸟孵化成自然万物和人类。所以苗族把鸟作为始祖来崇拜;在该地区苗族祭祖活动的“鼓藏节”上,主祭服为百鸟衣,“旗幡”用长幅蜡染布和织锦做成,上面满是鸟纹,还有沾满白色鸟羽毛的祭祀树。

居住在丹寨县境内的苗族支系自称“嘎闹”,即鸟的部族之意,他们是上古蚩尤集团中以鸟为图腾的“羽族”之一的后裔。唐贞观三年,黔东南地区苗族首领谢元琛身着“百鸟衣”入朝参见唐太宗,所带的使团满身“卉服鸟章”,惊动长安,唐太宗命画师阎立德等临摹,名为“王会图”,这是百鸟衣较早见于文献的记载。

而著名作家阿城在研究后发现,苗绣(特别是巫师穿的服饰)中存在大量洛书、河图、天极、苍龙、朱雀等符形。这些符形的出现早于青铜文明,远古时代,因为战乱,苗族的祖先逃到贵州山区,印证了《博物志》中的记述。这些古老的习俗在符号中得以保存,穿越万年留存于世,而它们的意义却因年代久远已没有多少人知晓。所以,有人说,苗绣是苗族人的无字史诗。

绣法与蜡染

为了满足市场需求,现在的苗绣,也开始机器生产了,年轻人去大城市闯荡的越来越多,在当地,也就是一些上了年纪的绣娘还在坚守这门手艺。

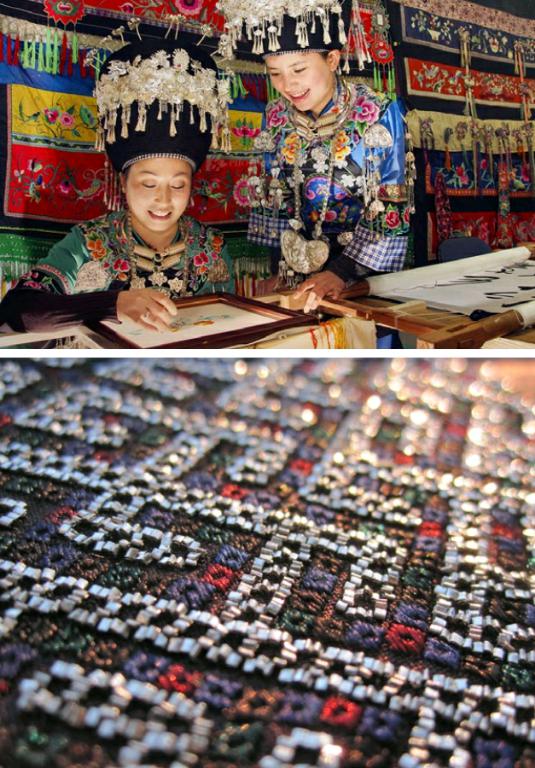

上一辈的苗族妇女个个是刺绣的能手,她们早在十岁左右,就跟自己的母亲学刺绣。吴通英在当地被称为苗乡“计朵”,“计朵”苗语的意思是指像仙花一样的贵重难得。她自五岁开始学绣,至今已有五十余载绣艺生涯。因为“文化大革命”,吴通英失去了读书识字的机会,那时的她跟母亲、奶奶、外婆专心学织绣,跟苗族古歌师学古歌,如今,她已成为苗绣的非遗传承人,她虽然不识字,但她从苗族古歌中汲取灵感,用苗族特有的五色彩线,平绣、辫绣、结绣、缠绣、绉绣、贴花、抽花、打子、堆花,各种技法她都信手拈来,也不必先描画草图,全凭自己天生的悟性,娴熟的技艺和非凡的记忆力,数着底布上的经纬线挑绣。

2006年苗绣被列入国务院批准公布的我国“第一批国家级非物质文化遗产”名录。吴通英也被命名为苗绣项目国家级非遗代表性传承人。一晃十年过去了,如今,她已成为中国工艺美术大师,她制作的苗族妇女民族服饰,一整套,她一个人要绣3到4年,加上银饰,各个部件也全部是手工制成,总重5公斤,光成本价就超过11万元,绝对可以说是贵州最贵的衣服了。

贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县,是苗族的主要聚集地之一,全县苗族人口占总人口的83.6%。雷山县因所辖的雷公山和苗寨闻名。因常年在桃源般的雷公山怀中生息,雷山苗的苗绣自然也就有了一番不一样的风情。雷山苗族的服饰至今仍保留着原汁原味的传统风格,精美绝伦的刺绣技艺和璀璨夺目的银饰让人赞叹不已。

雷山苗装由苗衣,百褶裙、和极富特色的彩带裙组成。衣服上的刺绣装饰位置同台江苗衣一样,但色泽运用上就比台江的丰富许多。技法上也是百花争鸣,辫绣、平绣、皱绣、堆绣、拼贴都经常能在雷山苗绣中看到。纹饰上多数是各种动植物和吉祥之物,除此之外,还有一种极为少见的文字衣。

苗族锡绣主要分布于贵州省剑河县境内的南寨、敏洞、观么等乡镇,已流传了五六百年。苗族锡绣以藏青色棉织布为载体,先用棉纺线在布上按传统图案穿线挑花,然后将金属锡丝条绣缀于图案中,再用黑、红、蓝、绿四色蚕丝线在图案空隙处绣成彩色的花朵。银白色的锡丝绣在藏青色布料上,对比鲜明,明亮耀眼,光泽度好,质感强烈,使布料看上去酷似银质,与银帽、银耳环、银项圈、银锁链、银手镯相配,极其华丽高贵。

苗妹非遗博物馆位于黔东南的凯里,凯里苗绣的色彩多以紅、绿色为主,辅以其他颜色,而且花纹稠密,色彩艳丽浓烈,富丽堂皇。用色大胆,大红大绿,鲜亮夺目。

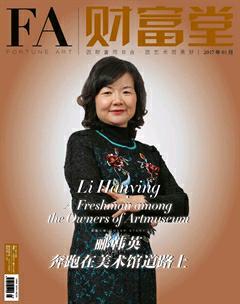

“苗妹非遗博物馆”是贵州省最大的苗族民间传统文化博物馆,分为民族服饰、古民居用品、手工艺品及银饰文化四个展厅,收藏有黔东南境内100余件自明、清以来的苗、侗等民族服装和手工刺绣品,还收藏了收藏的76件民间古家居用品和152件老银饰品,其中一些服饰上的绣法在民间早已失传,成为存世孤品。集中展现了当代苗族刺绣、蜡染等民间工艺品最新的研发生产成果。

苗绣之美,在赵薇眼中,美在“手工和智慧”。方寸之间,红色的线、蓝色的线、黑色的线,它们没有经过织绣的时候,就是一团线。绣女的手,就像画笔一样,经过她们的创作以后,这些线就变成了能够产生具体感受和审美喜悦的东西。

2011年,由中国宋庆龄基金会设立的“嘉人女性幸福基金”旨在保护濒临失传的中国传统手工艺,改善贫困女性的生活,5年来,一共扶持了贵州省8个苗族村寨、近千名绣娘。至2015年,“中国宋庆龄基金会嘉人女性幸福基金”和联合国开发计划署(UNDOP)联合推出了“指尖上的幸福”公益项目,作为联合国亲善大使的赵薇于是义不容辞地担当起这个项目的推广重任,希望用自己的力量带动大家 ,来帮助贫困山区的女性,让留守儿童的妈妈们可以回家,亦让传统手艺薪火相传生生不息。

大寨村地处温暖湿润的贵州省东南部,由于长年的农作和织染刺绣,绣娘们长期裸露在外的手部总会受到不同程度的损伤,皮肤粗糙干裂,尤其季节更替天气变化时更是苦不堪言。而宋庆龄基金会则用赠送凡士林的方式让苗族绣娘们学习正确地爱护自己的皮肤,去年11月23日,凡士林携手中国宋庆龄基金会嘉人女性幸福基金项目前往贵州省黔东南苗侗族自治州黄平县大寨村,开展凡士林“手护苗绣”公益行动,这不仅是一份手艺,更是一份责任。

苗绣最珍贵的价值在于自由和随性,承载了想象力、感知和人绣合一的灵性,一代代绣娘手中一针一线织就的技艺与爱,在手口相传的经年岁月里,才孕育出精美的技艺与灿烂的文化。