社区矫正运行状态与创新发展

——湖南实践视角的实证分析

王燕飞,吴荣羲

(湖南大学 犯罪学研究所,湖南 长沙 410082)

社区矫正运行状态与创新发展

——湖南实践视角的实证分析

王燕飞,吴荣羲

(湖南大学 犯罪学研究所,湖南 长沙 410082)

在全国全面推进社区矫正的大背景下,以湖南社区矫正实践为样本,实证分析社区矫正运行整体状态,结果显示:无论是社区矫正对象矫治、社区矫正机构与队伍建设,还是所形成的工作体系,都取得了很大成就,但在运行上也存在“片面抗战”、不均衡不协同发展以及“地基”不牢等缺陷。在实践创新方面,从制度层面上建构起了比较具有本土特色的体系,出台了多项在全国具有开创性的规范性文件,但是也面临着迈上法治化、形成一体化、内容多元性的挑战。未来推进的主要路径为:加强社区矫正文化建设、推进制度内生性生成与发展、累积地方自主性经验知识。

社区矫正;社区矫正法治化;社区矫正文化建设

对于社区矫正运行状态的总体把握是全面推进社区矫正工作的前提与基础。为了深入而准确地予以认识,我们试图以湖南省2008年试点至当下这一时间段的社区矫正实践为样本,进行广泛的实地调查,①2015年11月湖南省人大组织部分省人大代表以及相关专家进行了一次专项调研活动,笔者有幸作为专家参与此次活动。本文就是在此基础上完成的。同时适当结合全国社区矫正总体情况进行比较,从而在动态、多方位上剖析这个第二批试点的省份自社区矫正开展以来所取得的成绩与存在的缺陷,尤其是凸显其具有特色性和开创性或者富有挑战性的工作,从而总结与勾勒出其富有一方个性的概貌。在此基础上,我们试图提出向前推进的主要路径,期望为未来社区矫正稳健发展提供方向与智力支持,为推动该省乃至全国社区矫正工作上一个新台阶奉献微薄之力。

一、社区矫正运行整体状态:成绩与缺陷

2008年9月湖南省启动了社区矫正试点工作,首先在该省14个市州15个县(市、区)开始试点,2010年社区矫正试点区域扩大到所有市辖区,2011年10月底,试点区域扩大到所有县(市、区),2012年年底全省实现了所有乡镇(街道)全面推开[1]。2014年8月28日,随着《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于全面推进社区矫正工作的意见》出台下发,湖南省全面推进社区矫正逐步发展到规范运行的新的历史时期,但是也出现了不少新问题。

1.社区矫正运行整体状况

社区服刑对象状况、社区矫正机构与队伍的建设状况以及社区矫正的工作体系与相关的主要常态性活动,大体上反映出运行的整体状态。

(1)社区服刑人员状况。*在此笔者不再对社区服刑人员进行人口统计学的分析,主要是有不少学者与实务工作者已进行过这种分析,大体上接近于人们所认识的“社会下层犯罪特征”的结论,在此特别予以说明。据统计,该省自2009年到2012年年底的试点、试行期间,累计接收社区服刑人员3.47万人,从2012年年底全面推开社区矫正后,年内接收社区服刑人员数量持续上升。其中,2013年接收1.98万人、2014年接收2.14万人、2015年接收2.31万人。截止到2016年6月,已经累计接收社区服刑人员11万余人,累计解除矫正7万余人,现在册3.6万余人。社区服刑人员再犯罪率均保持在0.08%左右。*参见《部分省人大代表专题调研社区矫正中心资料汇编》,2015年11月,第23页。另外,以下有关直接引用的资料皆来自此处,不再说明。从全国情况看,2009年10月全国社区矫正工作会议召开前,全国各地累计接收社区服刑人员35.8万人,解除矫正人员17.1万人,当时有社区服刑人员18.7万人。而到2010年6月底,全国各地累计接收社区服刑人员48.6278万人,累计解除矫正人员25.53331万人,现在社区服刑人员23.0947万人[2]。但另有统计显示,从2003年试点至2013年这10年期间,全国累计接收社区服刑人员184.7万人,解除矫正人员113.8万人,而全面推进社区矫正以来,新接收社区服刑人员55万多人,历年累计接收243万人。其实,2012年以来,已连续3年每年新接收超过40多万人,社区服刑人员数量接近全国罪犯总数的1/3,矫正期间重新犯罪率一直处于0.2%左右。*参见“郝赤勇副部长在全国社区矫正教育管理工作会议上的讲话”,http://www.moj.gov.cn/sqjzbgs/content/2015-12/11/content_6395767_2.htm;孟建柱:“全面推进社区矫正工作 促进社区服刑人员更好地融入社会”,http://www.moj.gov.cn/sqjzbgs/content/2014-07/11/content_5663779.htm?node=30091。很显然,随着我国依法治国全面推进与宽严相济刑事政策的进一步落实,社区矫正适用的力度进一步加强了,因此无论全国还是湖南,近几年接收社区服刑人员数量都在大幅度增加。而湖南省社区矫正服刑人员数占全国总数大约为3.950%,在册人数大约为2.859%;而社区矫正人员再犯罪率控制在0.08%,与全国矫正期间重新犯罪率0.2%相比较,大体上可以反映出该省社区矫正的质量整体上是良好的。但是也不尽然,尚需进一步从社区矫正服刑人员的类型上与犯罪类型上进一步予以分析。

在这些社区矫正服刑人员中,不同类型的矫正对象可能影响到其再犯可能性。如对于假释犯,在社区矫正试点开始与推进后,在假释适用的宽严控制上存在较大差别,有的比率较低,仅占1.2%左右,有的高达8.5%[3]151。而从实务经验看,相对于管制、缓刑与监外执行的社区服刑人员,这类犯罪人,“相当一部分曾是重刑犯罪,虽接受过监禁矫正,但潜在的人身危险还是有的”[4]75,重新犯罪可能较大。从对全国2007—2011年各类社区服刑人员的初步统计可以得知:管制犯为3.2%,缓刑犯为73.48%,假释犯为10.22%,监外执行犯为3.2%,剥夺政治权利犯为10.0%[3]89-209。而在湖南,据不完全统计推算,大致分别为3.55%、85.29%、7.78%、3.36%,*该数据是从2015年11月进行统计予以推算的,故没有剥夺政治权利犯的类型,在此特别说明。表现出大致相似的比例分布,其中,在假释犯罪的适用上控制是较为严格的[5]。可见,随着假释适用的进一步加大,湖南社区矫正的水平依然可望进一步提高。

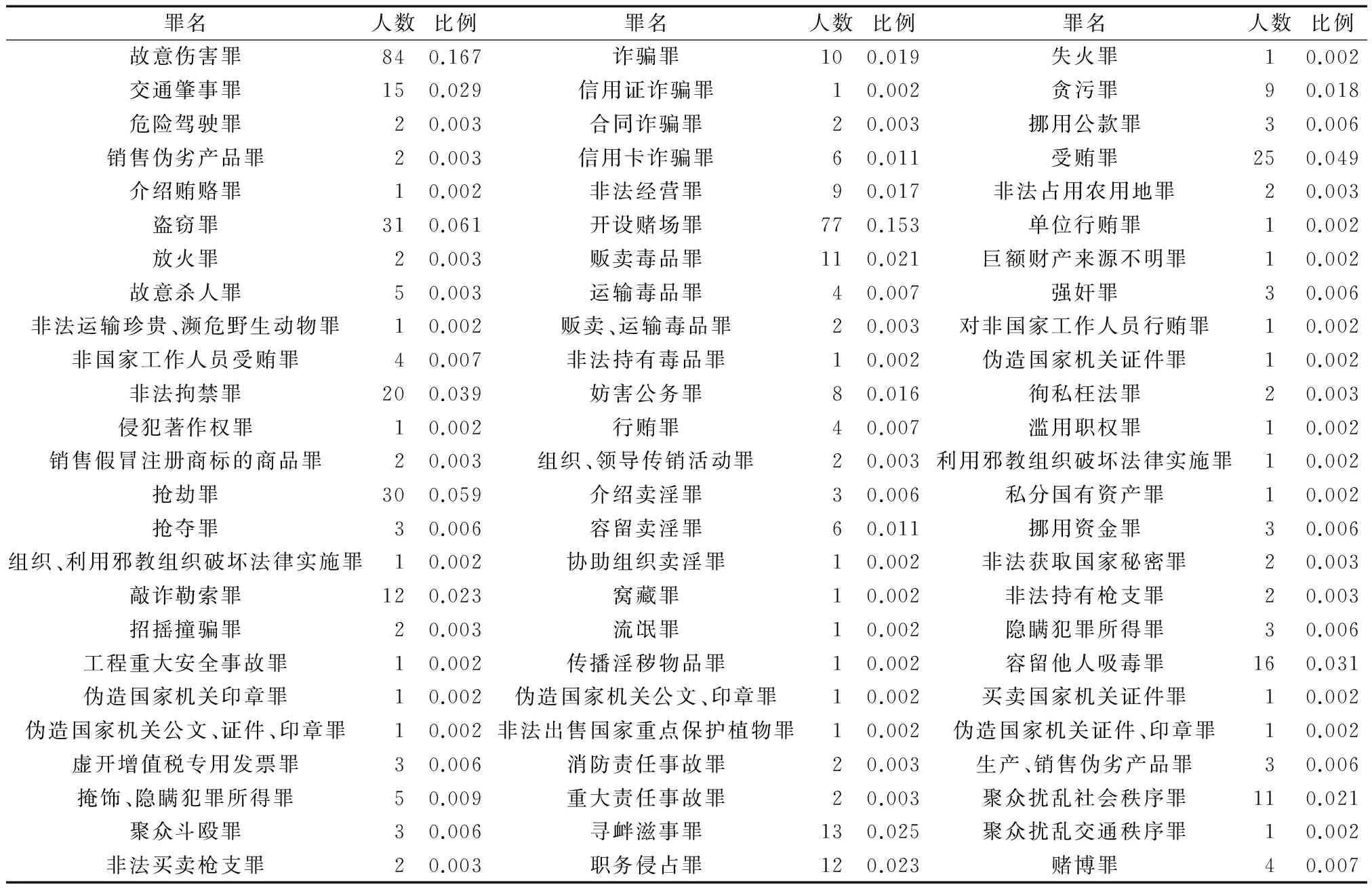

另外,在社区服刑人员犯罪类型上,各地区的情况也存在一定差别。在中部湖南地区,大体上以传统的犯罪类型为主。以下是对某区2010—2013年这3年接受矫正人员曾犯罪名进行的随机统计(见表1):

表1 2010年6月—2013年5月某区(县级)社区矫正中心502名接受矫正人员罪名分布表*该表中的流氓罪是我国79刑法规定的罪名,现行的97刑法已经将之分解为多种罪名分布于妨害社会管理秩序罪中,因此,在进行罪名分类时,流氓罪被归为妨害社会管理秩序罪。

可见,所占比例较大的依次分别为故意伤害罪占16.7%,开设赌场罪占15.3%,盗窃罪占6.1%,抢劫罪占5.9%,受贿罪占4.9%,容留他人吸毒罪占3.1%。对于这些主要类型犯罪,在入矫时“重整羞耻”难度不是很大,在社区重建家庭与社会纽带对服刑人员进行改造也较为可行,然而随着新的犯罪类型不断出现,如恐怖主义和极端主义犯罪、网络犯罪等,对其如何提高社区矫正水平,防止社区服刑人再犯恐怕是未来湖南社区矫正中所面临的棘手且亟待解决的新问题。

(2)社区矫正机构与队伍建设状况。随着社区矫正不断推进,社区矫正机构建设也在不断地提高与完善。在试点初期,湖南省成立了省级有关部门与领导组成的“临时班子”与“综合班子”,领导全省的社区矫正工作。之后,社区矫正机构渐次健全与规范化,在省司法厅设立了社区矫正处,各市州纷纷设立了社区矫正工作科,组织机构的架构大体上形成。截至目前,“省司法厅和14个市州司法局、123个县(市、区)司法局均内设了社区矫正工作机构,其中,省司法厅社区矫正处已经加挂“湖南省社区矫正管理局”牌子,长沙、湘潭、邵阳、衡阳、永州、怀化、岳阳、张家界8个市(州)司法局社区矫正科加挂了市州社区矫正管理局牌子,衡东县、溆浦县、长沙市天心区、开福区等17个县(市、区)成立了社区矫正工作局”。虽然从全省来看,社区矫正机构建设大致上趋向成型,但是目前仍在进行深度建构与探索之中,以迎接全面推进社区矫正所面临的挑战。主要表现在:其一,全省社区矫正中心建设。2015年,湖南省委、省政府将“年内在全省建成50个县(市、区)社区矫正中心”纳入年度“重点民生实事项目”,要求“由省政府整合资金、支持统筹,年内在50个县(市、区)建成社区矫正中心”,为此,还相应制定了配套的《关于推进县市区社区矫正中心建设的意见》文件,统一了建设标准,绘制了示范图例,促使中心建设统一了名称、功能、设施、标牌、色调等。2016年,湖南省委、省政府再次将社区矫正中心建设纳入“省重点民生实事项目”,要求“年内建成73个县(市、区)社区矫正中心”,并写入2016年省政府工作报告,向全省作出郑重承诺。应该特别指出的是,这里所指的中心,官方将其定性为:“县(市、区)社区矫正中心是县级社区矫正机构对社区服刑人员执行刑罚和开展监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶的工作场所。”其二,为了统一全省的社区矫正刑罚执法活动,决策者试图在各级社区矫正工作机构基础上加挂社区矫正执法总队、支队、大队牌子,在基层司法所加挂社区矫正工作站牌子,并确定支队(大队)编制,保障社区矫正各类执法活动执行到位。这项在决策层形成的提议虽然多次在不同场所提出,但是真正付诸实践,还有一个过程,是否妥当也有待进一步从理论与实践上进行探讨。

在社区矫正队伍建设上,湖南省迈出了坚实的步伐,取得了一定成效。目前,全省在编在岗专职从事社区矫正的工作人员,省本级为11人、市州级为44人、县市区级为458人。今年,省编办还专门为省级社区矫正机构增加编制6人,使省级社区矫正机构编制数上升到17个。针对司法所社区矫正工作人员严重不足的问题,正紧抓乡镇区划调整改革契机整合资源,采取多种方式配强司法所社区矫正专干。全省现有社区矫正工作者343人,社会志愿者3万多名。另外,从2014年到2016年,省、市社区矫正机构累计分三批从省直和市(州)监狱、强制戒毒所抽调了137名监所警察协助开展社区矫正工作。已初步建立起一支以执法工作者为主体、社会工作者为辅助、社会志愿者为补充的社区矫正者队伍。当然,对于这支队伍的建设与发展,2014年出台的一项制度政策有着很大影响。2014年湖南省司法厅、湖南省财政厅下发了《2014—2015年湖南省政府购买社区矫正服务实施方案》,所有试点地区都正在按照要求,通过购买服务项目、购买岗位等形式积极推进政府购买社区矫正服务,这样使得一些社会中间组织与社工参与到这项工作中,发挥其专长与技能,一定意义上推进了社区矫正队伍建设朝向多元方向发展。

与全国相比,尤其是与较为成熟的北京模式与上海模式相比[6],湖南还有不足之处。在借鉴它们的有益的经验基础上,湖南正在积极大胆地探索符合本省的社区矫正机构与队伍建设的道路,渐次显示出一定的湖南特色来。

(3)工作体系与相关的主要常态性活动的状况。社区矫正工作体系主要是围绕社区矫正三大基本任务即监督管理、教育矫正与帮扶适应建立起来的。这从基层更能反映出其运行的整体性状态。如一个完整的社区矫正工作流程就包括11个环节:报到及接收、入矫宣告、社区服刑人员心理矫正、日常管理及考核、教育学习、社区服务、奖惩、进入特定区域(场所)审批、请假外出、变更居住地审批、解除与终止社区矫正。而在实施社区矫正内容上有着具体的制度安排。如对于社区调查评估实行“指标量化式”、对于矫正接收报到实行“入矫剖析式”、对于矫正小组实行“5+X模式”、对于学习劳动实行“四周分配式”、对于社区居民参与实行“述矫评矫式”、对于矫正效果评价实行“进步阶梯式”、对于矫正期满解除实行“回归承诺式”。*参见长沙市天心区司法局:《社区矫正操作规程》,2014年。虽然各个基层单位操作不完全相同,甚至各式各样,但是所形成的工作体系大体上是相同的。总体上,主要存在监管、教育、帮扶三大基本工作体系,可谓三管齐下,三维运转,纵横交错,形成了较为复杂的立体型运行局面,促进社区矫正工作与司法机关、社会(区)组织以及政府、政党建立起密切的关系,从而渐次成为一项系统性的工程。目前,有一个被誉为标杆的基层单位,进行了如此经验总结:“通过高规格的领导机制、多层次的管理机制、强有力的投入机制、齐参与的联动机制来创新创优体制机制,夯实社区矫正工作基础;始终坚持刑罚执行理念、严格落实监督管理制度、切实提升监管信息化水平来严格规范日常监管,强化社区矫正刑罚职能;通过抓常规教育、开展心理矫正、注重特色教育来认真抓好教育矫正,发挥社区矫正改造作用;通过支持就业创业,主动排忧解难,定期回访帮扶来积极开展帮困扶助,打造社区矫正社会化特色。”*参见长沙市天心区人民政府:《关于社区矫正工作暨公共法律服务体系建设情况汇报》,2015年11月4日。很显然,这大致反映出湖南省一个成熟的、典型的社区矫正的工作体系模型与形态。

在这种工作体系中,还有一些较为突出的常态性活动,主要表现在:其一,社区矫正审前调查。2011年,湖南省法、检、公、司联合出台了《湖南省实行社区矫正社会调查评估实施办法》,在全国率先提出在判处、裁定社区矫正之前“应当”进行调查评估,将开展社区矫正社会调查评估作为一项必然的前置程序。审前调查作为社区矫正工作的一项前置程序,是社区矫正工作的一项重要内容。如某区自开展社区矫正工作以来,共受理法院、监狱、看守所等委托机关审前调查483件,委托机关采信率达到95%以上。其二,危险性评估。在对社区服刑人员的管理上,湖南实行分类管理,即对社区服刑人员进行危险性评估,根据评估结果将其分为严管、普管与宽管三种级别,加强对重点人、重点时期、重点时段的管理。其三,心理测量。对于罪犯心理或心理状况的把握成为社区矫正一个重要的根据,因此心理测量工作非常重要,可以依此对矫正对象“对症下药”。一般来说,通过对于社区矫正对象心理进行测量,按照健康程度,分为绿色(良好)、蓝色(一般)、黄色(轻微) 、红色(严重)予以标识,并进行分类辅导。对于绿色心理的社区服刑人员开展不少于8小时的心理教育培训,对于蓝色和黄色心理的社区服刑人员,进行团体心理辅导、开展小组活动,对于红色心理的社区服刑人员,则进行专门的个别辅导。

2.社区矫正整体运行中显示的主要问题或缺陷

湖南社区矫正整体运行的状况是常态化的,并且渐次在社会与政府之中发挥更大的作用,产生更为广泛的影响。但是,随着社区矫正深度发展与全面推进,运行过程中暴露出的问题也渐次明显,主要有:

(1)“片面抗战”,单面直行。本来按照2014年“全面推进社区矫正工作实施意见”,对于社区矫正工作体制机制的要求是,“建立和完善党委政府统一领导,司法行政部门组织实施、指导管理,法院、检察院、公安机关等相关部门协调配合,社会广泛参与的社区矫正领导体制和工作机制”。然而,在实践中,要真正建立起上述有效的领导体制与工作机制,从而开创全局性、综合性的社区矫正工作,是需要一个非常艰难的持续推进过程的。首先,这项工作属于司法部门内部刑罚执行制度改革范畴,在顶层设计上提到很高地位[7]。从这个意义上讲,这貌似只是一项专门性、单一性工作,而且这项工作缺乏广泛的群众性、社会性思想基础,甚至难以得到社会一时的理解与接受。因此,无论是试点还是全面推进,社区矫正实质上似乎是“自上而下”的单方面、单线性予以推进的“输入式改革”,在中部湖南这样的省份,在资源整合上、力量投入上,难能上升到影响全省经济、社会发展全局的重点工作之中。其次,社区矫正推进涉及司法体制改革的大问题,牵涉司法机关内部的职权与地位等各个方面的内容,也涉及其各自职能部门的利益,如何进行改革也就是一个牵一发动全身的整体问题。正是在这个利益博弈、职权优化配置的过程之中,社区矫正向前推进是非常艰难的,难以得到各方面自发的有效全力支撑,更难以单方面产生很大的推动力,因此往往本部门自成一套,甚至出现部门化的利益倾向问题。由此,导致社区矫正整体运行上呈现出“片面抗战”趋向,甚至表现出“军合而力不齐”、“五里一徘徊”的状态,无论是在思想观念上还是在制度设计上,尚处在源自上层司法部门威权性推进改革的内动力方面。从这个意义上讲,社区矫正工作作为社会一项综合性改革尚不够成熟,社区矫正整体运行上呈现出一种自上而下的单面性、司法推动的片面性,反映出当下社区矫正制度在社会推进的大道上尚处于初始起步状态之中,要达到制度设计的目标[8],路途还很遥远与艰难,尚需要加倍努力。

(2)法治化程度不高,各种规章制度纷纷出台,导致整体运行不均衡、不协调、不顺畅。对于社区矫正工作的开展,都是以《通知》《意见》等规范性文件来进行规范的,尚没有专门的社区矫正法律,因此,在这个过程之中,在不同地区的试点、试行甚至全面推进阶段,都主要是各自创制规范性文件来发挥“法律”的功能。由于湖南省的社区矫正在省内也是先后进行试点的,各地的建设情况各不相同,因此,各种规章制度建设也不一定统一,一度出现宽严有别的状况。即便是源自“两高”、“两部”的文件通知,在省内不同地区,在结合自己的实际照葫芦画瓢时也出现了走样变调的情况。而省一级制定的文件,下发到县市一级,经过翻版加工之后,改版改样现象时有发生。这样一层一层的规范性文件纷纷出台,如同天女散花一般,尤其是在允许“从实际出发,与本地的经济社会发展水平相适应,充分考虑本地区社区建设、社会资源、工作力量承受力……”情况下,各地区都在有选择性地、自主性地制定各自的不同层级的规范性文件。这虽然能够激发各地区探索适合本地区的社区矫正制度的积极性与创造性,但是引发的问题也不断呈现出来:第一,不均衡性。所谓不均衡,也就是不同地区在社区矫正执法上存在宽严差别,在场所建设上存在不一致,在工作措施上存在不统一等。最为明显的是,在社区矫正三项基本任务即监督管理、教育矫正与帮扶适应上出现重心、支点偏差:有的着力于监督管理,强抓刑罚执行性;有的重拳出击教育矫正,狠抓法治教育、道德教育,凸显人性关怀;还有的突出“实质性工作”,全力投入到帮扶适应,安置工作与破解贫困等救助性工作上。在实践上,一些地方特色较为明显地显示出来。如某地区对于社区服刑人员实行严格的“点训制度”,凸显其在“社会坐牢”的本质;有地方积极获得爱心企业赞助,建立安置基地,使得社区矫正人员得到一份工作安排;有地方推广国学教育,开设道德法治课堂,等等。从一定意义上讲,这种不协同性、不均衡性是由众多主、客观因素造成的,但是一个重要的原因是在其法治化的问题上尚没有形成一致,或者在精神实质把握上出现了摇摆不定的现象,从而在实际工作上一度陷入盲动,出现了工作上的偏差。第二,制度性失范问题。由于社区矫正相关规范性文件制定主要是自上而下推进的,在“两高”“两部”的《通知》或《意见》范围之外的社区矫正问题,地方往往是难以自行制定相关规范性文件的,即便进行了一些探索性工作,大体上也应该是有相关法律根据或者法律上授权的,否则就是制法无据,更没有权威性。因此,一方面,我们看到社区矫正推进后,各种规章制度纷纷出台,数量不少;另一方面,实务部门又不断反映出执法无据的窘迫状况。个中缘由就在于这种规章制度主体上是规制社区矫正工作的规范性文件,而规制社区矫正有关党委与政府职权主体的法律却没有明确的规定,导致党委与政府的相应职权尚未落实到具体法律制度层面。从这个角度上讲,社区矫正中就容易出现有关党政权责的制度性失范问题,从而难以保障其工作稳健、持续与协同发展。因此,为使社区矫正工作上一个新台阶,国家或者地方立法机关应尽快出台规范党委与政府职权主体的法律制度。第三,制度疲软乏力,没有付诸实施。从动态来看,无论是“两部”、“两高”的规范性文件,还是省级的规范性文件,在实际中,不少是写在矫正中心的墙上,挂在宣传横幅上,并没有实际操作,也就是说从来没有启动过。如在一些地区,有关社区矫正的检察监督制度、公益劳动制度、审前调查制度等,至今没有适用。从这个意义上说,在中部湖南省内,由于存在思想、经济等各方面复杂的因素,至今仍然不同程度上存在着社区矫正运作疲软乏力现象,个别地区甚至处于“半”运行的涣散状态。

(3)在总体上,“地基”不牢固、不扎实,使其运行在“底层”时有出现断裂的危险,更难以“稳着陆”,并发射出整合的强有力的冲击波。虽然在学界有学者一直呼吁将司法所作为社区矫正机构的基层组织不合适[9],但是直到现在,社区矫正工作依然主要由司法所承担日常性工作,湖南省也不例外。尽管近年来湖南省加强了县市区级社区矫正中心场所建设,但是在基层的矫正机构与队伍建设仍然非常薄弱。有人对其现状进行如下描述:“虽然我区从事社区矫正工作的人员有500多人,但是这些人员专职的少、专业的更少。一是年龄、知识结构与工作不相适应。50%以上的社区矫正工作者都是老治调主任,90%以上的矫正志愿者是退居二线的‘五老’人员,大部分文化程度偏低,知识结构不合理,特别是法律知识和素养适应不了矫正工作的需要。二是业务培训普及难度大。区本级组织的业务培训只局限在司法所长和矫正专干层面,无法普及到其他矫正工作者特别是志愿者层面。他们的培训主要是通过乡镇(街道)组织的工作例会进行交流学习。这种培训缺乏系统性、全面性和经常性。”[4]100可见,社区矫正机构的“底层”尚处于涣散、乏力的组织体系之中,难以完全承担起制度设定的社区矫正任务,从而使得社区矫正工作在“底层”发生了极大变化,退化为单一的登记报到的日常性工作。更为严重的是,由于缺乏相关专业知识与相应组织保障,更难以促进社会力量完成具体的社区矫正工作,由此还可能导致社区矫正运行机制在“底层”运转失灵,缺失及时、有效的信息反馈,导致社区服刑人员无人管理、难以治理的怪相。这种后果,在湖南,尤其是在一些偏远的农村地区,由于交通、信息等各方阻滞,表现得较为明显。

二、社区矫正创新发展:特色与挑战

社区矫正创新发展主要是通过社区矫正制度的定型化建构呈现出来的。在湖南,作为第二批试点地区,既可以借鉴第一批试点省份累积的经验,也可以立足本土实际进行大胆摸索。因此,湖南省社区矫正创新发展,既体现出制度上创新的成熟性,也表现出一定的具有本土特色的创造性。当然,随着社区矫正全面推进,也面临着来自现实与制度进一步创新等多方面的挑战。详言之,在总体上,湖南省先后出台了不同形态的有关社区矫正的规范性文件,建立起了一套以《湖南省社区矫正实施细则》为核心,各项具体业务工作制度为补充的社区矫正制度体系。据初步统计,2008—2016年湖南省出台社区矫正规范性文件和规章制度累积达21项。其中具有代表性的有2008年的《关于在我省开展社区矫正试点工作的通知》、2010年的《关于加强社区矫正衔接配合工作的若干规定》、2011年的《湖南省社区服刑人员奖惩暂行办法》、2011年的《湖南省实行社区矫正社会调查评估暂行办法》、2013年的《湖南省社区矫正实施细则》、2014年的《关于转发〈最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于全面推进社区矫正工作的意见〉的通知》以及2014年湖南省司法厅与湖南省财政厅联合出台的《2014—2015年湖南省政府购买社区矫正服务实施方案》。而在市县一级,根据上述规范性文件与结合各自实际,又制定出更为具体、有直接操作性的规范性文件,从而建构起多层级的规范性文件体系。择其代表性而述之:

1.特色

在21项规范性文件中,最具代表性、也具有一定湖南本土特色的大致有4项,具体而言:

(1)湘司法[2011]33号:《湖南省社区服刑人员奖惩暂行办法》介评。这一文件被制定者认为,“对社区矫正人员在矫正期间的行为评价、考核及奖惩予以规范,在全国首创了社区矫正执法主体与工作主体的统一”[10]。该办法共计46条,分为总则、奖励、惩处、奖惩程序、附则五部分。其中,在总则中确定了奖惩的根据、对象、定义、原则、实施机关、责任等。在奖励中确定了“对服刑人员的行政奖励包括表扬、记小功、记大功,司法奖励为减刑”,并对各种奖励给予分别规定。在惩处中确定了“对社区服刑人的行政惩处包括警告、记过、治安管理处罚;司法惩处包括撤销缓刑、撤销假释和收监执行”。在奖惩程序中,具体规定了奖励与惩处的具体程序。最后,在附则中进一步对文件中的概念进行了界定,对其他相关适用问题作了说明。很显然,这一文件与北京市2008年出台的《关于对社区服刑人员考核奖惩工作的暂行规定》等类似文件相比,更为规范、明确、完整,而且更突显程序性与民主性,是有很大进步的。在实践上,对于推进湖南社区矫正的规范化、严肃性以及公正性发挥了重要作用。

(2)湘高发[2011]27号:《湖南省实行社区矫正社会调查评估暂行办法》介评。这一文件是针对社区矫正社会调查评估所进行的专门规定,共计19条,主要是对社区矫正社会调查评估的概念、主体、实行程序、评估对象、评估内容、时间期限、评议程序、责任等内容作出了具体规定,在全国率先将社会调查评估作为社区矫正的必经程序。然而,离制定者的期望还有一定距离,在实际操作上不时暴露出一些问题来。主要是民众对于社区矫正审前调查工作缺乏理解与支持,调查中很难了解到真实情况,尤其是评估队伍水平参差不齐,更影响评估效果[4]110。2014年,这一文件修订为《湖南省适用社区矫正社会调查评估实施办法》,得到了进一步的发展和完善。

(3)2013年《湖南省社区矫正实施细则》介评。这可以说是湖南社区矫正的“根本大法”。这一文件不仅是对“两部”、“两高”的《社区矫正实施办法》的进一步细化,而且也是对省级相关规范性文件的进一步总结。该文件共计87条,分总则、社会调查评估、交接与接收、监督管理、教育矫正、社会适应性帮扶、考核奖惩、解除与终止社区矫正、未成年人社区矫正、执法监督、附则共11章。与《社区矫正实施办法》相比,这一实施细则得到了完善和发展,增加了很多内容。如在《总则》第六条第一款中规定:“各级应当建立完善党委政府统一领导、司法行政部门牵头组织、相关部门积极配合、社会力量参与的社区矫正领导体制和工作机制。”第二款规定:“人民法院、人民检察院、公安机关、司法行政机关应当切实加强对社区矫正工作的组织领导,健全联席会议制度,明确工作机构,配备工作人员,落实工作经费,保障社区矫正工作的顺利开展。”很显然,这些规定在实施办法中是没有涉及的。因此,可以说《湖南省社区矫正实施细则》立足湖南实际,根据相关法律、法规与规章,完整、全面地对湖南社区矫正工作的开展作出详细的规定,一定意义上填补了国内、省内没有立法的不足,对于推动湖南社区矫正工作发挥了巨大的作用。

(4)2014年《2014—2015年湖南省政府购买社区矫正服务实施方案》介评。此方案的制定是“为认真贯彻《湖南省人民政府关于推进政府购买服务工作的实施意见》及《湖南省人民政府办公厅关于印发〈2014—2015年政府购买服务试点方案〉的通知》文件精神,广泛吸收社会力量参与社区矫正工作,缓解我省当前社区矫正工作力量不足的难题,推进社区矫正工作科学、规范、健康发展,提高我省社会治理能力和治理体系现代化水平”。在此通知中,规定了政府购买社区服务的“指导思想和基本原则”“工作目标”“组织领导”“试点地区”“实施步骤”“购买主体”“承接主体”“购买内容”“购买程序”“资金安排”“考核评估”共11项具体内容。在全国,专门就政府购买社区矫正服务发文予以规范的,为数不是很多,也应算是湖南省一大创举。从目前试点情况看,存在3个主要问题:购买服务经费不足、社会组织培育不足、社工人才储备不够。但是,该文件的出台对于湖南省推进社区矫正管理创新与专业化发展发挥了不可忽视的作用。

此外,在市县一级,湖南省各级社区矫正领导机构也进行了不少社区矫正制度的创制工作,出台了一些相关文件,有些比省一级更为扎实、更为具体,有些是对上级文件的进一步创新发展、完善丰富,由此形成多元、多层级的规范性文件体系[11]。

2.挑战

尽管湖南省在大力推进社区矫正创新发展,积极支持市县区甚至司法所发挥各种主观能动性,进行大胆的制度、规章的创新发展,但是在这条探索之路上也面临着众多挑战,令人思考。

(1)融入全国法治化大架构中,消除潜在隐患,积极推进社区矫正法治化发展。在社区矫正推进过程之中,对于社区矫正法的呼声越来越高,这自然引发了国家层面的立法、司法权力与试点、试行而形成的地方自主权力的关系妥善协调问题。事实上,湖南省在进行社区矫正大胆创新之际,各地出台的规范性文件,甚至创新举动,有些不免会是所谓的“土政策”、“土办法”,如何避免其在全国法治化大架构下不相冲突,是至关重要的。更为严重的是,在社区矫正法出台后,在严格执法环境下,地方尤其是基层极有可能会一度出现消极抵制或者“上有政策、下有对策”的策略思想,从而保持惯有的一些地方做法,维护既得利益群体,形成地方保护主义隐形法网,最终阻碍全国法治化的深入发展。比如,湖南省大张旗鼓地进行123个县的“社区矫正中心”建设,投入的经费估计约2.5亿元,然而未来在社区矫正机构建设上如果主要需要诸如“中途之家”(halfway house)、“矫正训练营”(boot camp)等其他类型的社区矫正场所建设,政府又如何应对呢?在基层实施的考核奖惩机制,如果未来更多需要向社区服刑人员权利保护方面倾斜,基层组织是否能够应付得了呢?这些问题就值得进一步思考。因此,在湖南大踏步进行社区矫正制度创新之际,需要在全国的法治大环境下树立起全局的意识、全省整体性观念,谨慎而科学地进行大胆筹划,制定出战略性的发展规划,从而积极推进社区矫正向法治化方向发展。2014年4月21日,习近平总书记在听取司法部工作汇报时作出重要指示,要求把社区矫正作为司法行政的一项重要工作,科学谋划,深入推进,明确指出:“社区矫正已在试点的基础上全面推开,新情况新问题不断出现。要持续跟踪完善社区矫正制度,加快推进立法,理顺工作体制机制,加强矫正机构和队伍建设,切实提高社区矫正水平。”这是全国、也是湖南省在全力推进社区矫正工作中进行科学决策的重要指南,需要深刻领会,认真落实。

(2)对于多元、多层级文件存在冲突与矛盾之嫌,未能建立起科学的内部审查、备案制度,积极推进地方立法与创新发展的力度仍然有限。用法治引领社区矫正工作,用法治思维处理社区矫正中出现的问题,无疑是当代法治中国建设下社会进步的一个新里程碑。在这种大的社会环境下,对于社区矫正工作也应该从点滴开始,不断增强法治意识,使其能够向全面法治化方面发展,不断提高法治化的水平。但是,在实践中,这方面还做得很不够。第一,出台省级的社区矫正规范性文件,是否符合立法原则呢?这些可能需要进一步思考。如对于公、检、法之间涉及有关权力之间相互配合、相互制约等方面的内容,在省一级的规范性文件之中,加以重新确定是否妥当呢?第二,省市县区全面开放,均具有各自的规范性文件制定之“自主权”,导致各地各级文件纷纷出台,上下之间缺乏一定的监督与制约。更为重要的是,规范性文件如同一阵风,刮过去一阵又来一阵,成为一种“工作宣言之旗帜”,难以成为实践的纲要、指南针,有时一度导致文件是文件,工作是工作,各是各的一套。这种状况的出现,就在于社区矫正工作在中部湖南这样的地区其实仍然面临许多的阻力,群众、领导的思想观念仍然不解放,对社区矫正难以接受,有些领导甚至担心将犯罪人置于社区会影响社区的稳定,害怕出问题,害怕对自己的政绩产生直接影响而不愿为之;也可能是担心社区矫正不受老百姓的欢迎,将犯罪人放置于社区,会引起很大的社会反应以及社会矛盾与冲突,群众的工作不好做,等等,也就不愿意大胆尝试、推行。正是这样,许多文件的制定都是为了应付上级的检查,而不是为了推动工作的开展。第三,对于各级所制定的规范性文件,是否严格予以执行,存在怎样的问题,尚缺乏有效的监督机制,导致实际操作上可能大打折扣、行之无效。因此,在推进我国社区矫正规范化、法治化进程中,对于一系列的规范性文件进行严格审查或者确立上下级备案制度,推进其进一步完善与未来慎重出台,是很有必要的。在实践中,督促按照文件办事,促进规范意识形成,渐次增进法治意识,是非常重要的步骤与环节。当然,在时机成熟的情况下,对一些经过不断实践、不断成熟的重要的规范性文件,可以推动其在地方进行立法,保障社区矫正工作法治化水平不断提高。这对于中国这样一个大国,在社区矫正法尚不能草率仓促出台之际,各省实事求是,推进地方立法仍是较为明智的选择。

(3)改变“立法”控制性倾向的格局,加强有关社区服刑人权利保障的立法规定,凸显社区公众与被害人的利益,增加相关立法内容,从而最大程度上得到社会的积极支持。 无论是“两部”“两高”的《社区矫正实施办法》还是《湖南省社区矫正实施细则》,在规定之中更多倾向于对社区服刑人员的管控问题,而对于其权利以及相关的履行义务则较少作出明确规定,也就是在这两个规范性文件中,社区服刑人员是作为“客体”地位而存在的,没有将其作为“主体”来确定其与矫正机构、矫正措施等方面的权利义务关系,尤其是涉及“教育矫正”与“适应性帮扶”问题上更显示出“立法”控制倾向的误区,导致社区服刑人员的权益没有明确的制度规范作保障,反而蜕变为一种权力控制手段。从这个意义上讲,从社区矫正服刑人员的层面确定规章或者法律的制定路径与从国家或者权力主体层面上确定制定路径,两者存在“道”的不同,在现实价值上也有着较大差别。在实践上,将两者有机结合是必要的,有利于建立起社区矫正机构及人员与社区服刑人员双重主体身份,更为公正、平等地推进社区矫正制度的建设[12]328。此外,社区矫正在实践中需要发挥出平衡社会正义、恢复社会正义,尤其是被害人的正义,才能得到社区与被害人的支持,社区矫正才更加具有公正性[13],因此,在社区矫正中仍然需要增加相关内容的规定,这样有利于促进社区矫正的修复、矫治、分控等多元机能发挥,更大程度上保证社会或社区的积极支持与参与。

三、结论:向前推进的主要路径

正如有学者早就指出:“社区矫正制度是一个新名词、‘舶来品’,为使这项获得世界公认的刑罚执行的文明制度在中国开花结果,还必须结合中国的国情,根据不同省(市)社区的本土资源的特色与优势,予以科学消化与吸收,否则水土不服,使社区矫正走样,出现‘橘生淮南为橘,橘生淮北则为枳’的怪现象。”[12]338很显然,上述分析中提及的湖南社区矫正运行中出现的问题以及制度创新所面临的挑战,大体上可以归结于这种“大道理”。然而,如果进一步深究,结合我们的实际,从以下三个主要路径予以推进,促进社区矫正的完善与发展,则是未来向前奋进的方向。

一是加强社区矫正文化建设,使得社区矫正能够在一个良好的社会环境之中运行,大胆探索有中国特色的社区矫正制度。 既然我国对社区矫正制度尚存在很大的本土不服,那么在这项制度不断创新推进之际,我们也就需要加强对本土“土壤”即文化的改造建设,使其渐次有利于适应这项制度的发展。立足湖南的实际,我们在推进湖南社区矫正时,更需要高瞻远瞩,加强社区矫正文化建设,从而真正让社区矫正在湖南社会生根发芽,茁长成长。具体而言,主要包括:第一,推进观念转变的文化建设。在传统文化观念之中,沉淀着一种根深蒂固的观念,认为犯罪分子是十恶不赦的,是人民专政镇压的敌人,这种犯罪观与中国传统泛道德主义的犯罪观,与当下正在建构的法治中国社会中的犯罪观相比,有着很大不同。在法治化社会中,犯罪被认为是一种违反刑法规范的危害行为,犯罪人也是人,只不过是刑法规范意识缺失的人,等等。这种观念文化的建设需要在不断改造传统文化的过程中得到强化,也就是通过判例影响、通过典型案例宣传、通过社会教化等多种途径,渐次革新人们的观念、接受新的社会环境下新的观念。其实,这也是夯实社区矫正在湖南运行发展的社会文化思想基础。第二,不断加强“新社区”的结构文化建设,促进社区组织建设、社区人际关系整合等,改变社区匿名性或半匿名性。随着新农村建设与城市社区建设,抓住机遇,积极利用传统社区文化变迁,强化社区(农村)新文化的建设,推进新的组织结构建设,完善组织功能,尤其是建构起新的人际关系网络,整合各种社会资源,积极开展城市(农村)文化娱乐活动,增进社区交流交往,改变社区匿名或半匿名状态,从而提高社区的控制能力[14]。从长远来看,这是在湖南省甚至全国,推进社区矫正“健全体魄”的战略性文化工程,需要在政府的推动下加大力度深入开展,取得实效。第三,加强与社区矫正制度有关的法治文化建设。目前所进行的法治中国建设正在不断地推进,法治的意识、观念以及法律制度渐次进入到社区之中,运用法治思维维持社区的运行也渐次成为当下处理社区矫正中出现的矛盾与冲突的一种基本方式。政府对社区法治文化不断地进行催生、培育,从而使其慢慢地成为社区居民日常新生活方式的主要维系纽带。在此基础上,推进社区矫正的规范规则以及规则体系与具体制度建设,尤其是志愿者制度创建,使其发展壮大。第四,加强社区矫正象征性符号的建设。社区矫正的象征性符号承载着社区矫正文化内涵,因此在社区之中需要加强相应的建设。当然,对于社区矫正象征性符号如何创新发展,如同当下中国社区矫正种类如何与中国国情相结合一样,尚需要实践创制与发展,并经过实践的检验。总之,社区矫正的文化建设包括了观念、结构、规范以及符号等文化的多层面、多内涵的综合一体的建设,如同建设一项复杂的工程一样需要进行不懈的努力。

二是促进制度内生性生成,推动多元、多层级社区矫正制度体系在实践中内生演化,不断得到丰富、发展。“制度是内生的,这是制度经济学关于制度研究理论的重要观点。制度的内生性表明,研究制度必须考察制度在其存在的时域范围内的被需要和有效性。与仅仅把制度停留在机械移植的外生考察不同,制度的内生性让人意识到国情因素、历史与文化传承、社会结构、发展阶段、社会管理系统、人的心理和行为方式等条件对于制度生成和演变的重要意义。没有内生性支撑的制度形同虚设。”[15]很显然,在社区矫正经过试点、试行后进入全面推进与发展阶段之际,从这个视角展开社区矫正制度内生性的分析尤为重要。这一方面是由于社区矫正在进行试点、试行阶段,各地区、各级社区矫正领导机构均可以进行探索和尝试,制定适应各自社区矫正的具体规章制度;另一方面也就是在经过这样一个阶段后需要在进一步总结、累积社区矫正制度“试错后”的经验基础上予以不断完善、丰富、发展,促进其渐次演化为适应本地区的制度体系。在这个意义上讲,也就是要全面推动社区矫正制度内生性生成。进而言之,亟待进行如下两项推动性的工作:第一,总结各自社区矫正制度试行的经验,总结各种得失利弊,发现实践之中生成的社区矫正秩序规则,从而分析出其与制定之制度体系之间的内在互动关系,进一步揭示外生的社区矫正制度所存在的不足与缺陷。第二,从实践中提炼出社区矫正制度真正运行内在的与外在环境的地方自主性经验知识,并大胆推进其在实践之中完善与成熟,在此基础上,根据外在制度体系存在的不足,进一步创制出各种相应的外在更为完善、成熟的规章制度,从而最终促进适应各地区的制度体系渐次生成。因此,在全面推进社区矫正制度完善与发展的过程中,需要进行大胆改革:一方面在创制“制定法”方面需要不断进行推陈出新的改革创新,促进其体系不断完善;另一方面在实践形态上,也需要不断总结、不断提炼,在反复试错的基础上不断推进,从而形成公正、合理的秩序。只有这两种改革样态相互结合,不断推进,不断弥合,才能促进社区矫正制度内生性生成。可见,湖南省在当前全面推进社区矫正工作过程中,正面临着更为复杂、更为艰巨的制度内生性的改革推进任务。如果此项任务不能如期完成,湖南社区矫正工作就难以向纵深发展。

三是在尝试之中不断累积地方经验,成熟自我,从而促进地方社区矫正在法治的空间下形成地方具体制度自主决定权,为未来推进湖南社区矫正进一步创新发展奠定更为坚实的基础。就全国社区矫正大局而言,我国已进入全面推进的发展阶段,社区矫正法(草案)也几经论证,可望在未来通过施行。尽管如此,在社区矫正法出台之后,湖南社区矫正是否有必要以及如何继续探索适合湖南实际的特色道路呢?也可能有人质疑,在社区矫正法出台后,这应该已经不再是一个实践问题了。我们认为,如果这样看待,是较为幼稚与天真的。一方面,这是对作为第二批试点的湖南省近10年的社区矫正地方探索所付出的艰苦劳动与取得的成就、所累积的经验不予尊重;另一方面,即便全国出台统一的法律,如何结合湖南的实际,在既有的探索基础上继续创新发展,走出具有湖南特色的道路来,依然是湖南社区矫正所面临的一项紧迫的任务。这其中最为关键的是,如何累积出近10年湖南社区矫正的地方经验,如何合理界定地方自主创新的制度权力,让其既有利于自己特色道路的发展,又有利于全国法治化的统一,等等。这些是需要进一步深入研究与探讨的重大问题。具体而言,对如下问题就需要有透彻的认知:第一,湖南在推进社区矫正中,省情或者地方乡情中哪些本土资源对于推进其发展发挥出了重大的作用或影响?湖南省社区矫正服刑人员的整体情况尤其是这些人犯罪的总体特点与趋向是什么?哪些矫正项目在现实中是有成效的?湖南百姓对于社区矫正的认识是什么?抵制或者不赞成的是什么?在湖南传统观念中有哪些观念妨碍推进社区矫正工作?是什么文化、经济因素制约、影响人们这种观念的转变?等等。如果经过近10年的工作,对于这些直接制约、影响湖南社区矫正工作规律性的问题,没有总结出来,没有深入认识,对其下一步推进可能会造成严重的现实障碍。第二,在湖南社区矫正过程之中,湖南公、检、法、司所进行的制度性创制和协调性工作,其成就是什么?经验教训是什么?这在多大程度上推动了湖南司法体制的改革?在实践上,又呈现出什么样的问题?如何发挥出党委政府领导、司法行政部门主管、组织实施等运行模式的作用?这种模式在实践之中遇到的主要问题是什么?其保障措施尤其是长远措施是什么?政府其他部门,各级人大、政协如何发挥自己的职能作用,从而有利于推进社区矫正的发展?如何界定各级“制度权力空间”,从而推进社区矫正水平上一个台阶,并能够妥善处理好不断出现的社区矫正新问题?等等。经过近10年的探索后,湖南有了地方制度、地方道路的自信,有了适合的权力架构的制度空间,既能从容面对现实不断出现的问题,又能与中央、国家形成良性互动,共同发挥出集合体的功能[16]。但是,这对于一个中部省份,没有沿海特区经济建设的实践经验、也没有国际大都市先行先试的开放区范例,而只是在“政策”授权下进行了一种大胆尝试,地方制度性创新成为最为基本的常态与样态。因此,即便在全国统一的社区矫正法律出台后,湖南省未来仍要延续在具体制度与规章方面进行开创性工作。无疑,这就需要实事求是,总结经验,构建成本土地方经验知识,形成惯例与先例,以促进自身积极发展。这既是对自我过去成就的尊重,也是对本土实践经验的总结,更是一种政治智慧。

[1]王燕飞.社区矫正:罪犯管理创新的社会义举——以湖南省试点为切入点[J].湖南警察学院学报,2014(2):111.

[2]武玉红.社区矫正管理模式研究[M].北京:中国法制出版社,2011:2.

[3]吴宗宪,蔡雅奇,彭玉伟.社区矫正制度适用与执行[M].北京:中国人民公安大学出版社,2012.

[4]长沙市司法局,长沙市社区矫正工作管理局.长沙市社区矫正安置帮教工作资料汇编[G].2014.

[5]王宏玉.北京社区矫正实践的调研报告——从宽严相济刑事政策的视角[C]//王牧.犯罪学论丛(第六卷)北京:中国检察出版社,2008:271.

[6]熊贵彬,荣容.社区矫正“北京模式”新发展研究——以朝阳区阳关中途之家为视角[M].北京:中国社会科学出版社,2012:24-36.

[7]汤道刚.社区矫正制度分析[M].北京:中国社会出版社,2010:60-61.

[8]吴宗宪.社区矫正比较研究[M].北京:中国人民大学出版社.2011:23-29.

[9]刘强.社区矫正组织管理模式比较研究[M].北京:中国法制出版社.2010:247-248.

[10]阮占江.湖南三大亮点创新社区矫正模式[N].法制日报,2012-12-03.

[11]长沙市司法局.长沙市社区矫正工作手册[M].2010:2-42.

[12]王顺安.中国社区矫正的实践探索与立法呼唤[C]//王牧.犯罪学论丛(第三卷)北京:中国检察出版社,2005.

[13]李川.修复、矫治与分控:社区矫正机能三重性辩证及其展开.中国法学[J].2015(5):158-176.

[14]徐琦,莱瑞·赖恩,邓福贞.社区社会学[M].北京:中国社会出版社,2004:146-149.

[15]徐鹤喃.制度内生视角下的中国检察改革.中国法学[J].2014(2):88.

[16]邓正来.国家与社会:中国市民社会研究[M].成都:四川人民出版社,1997:20.

(责任编辑:刘 芳)

Community Corrections: Operation, Innovation and Development——An Empirical Analysis of Practice in Hunan Province

WANG Yan-fei,WU Rong-xi

(Institute of Criminology, Hunan University, Changsha Hunan 410082, China)

Under the background of promoting community corrections all over China, the practice of communication corrections in Hunan as a sample is empirically analyzed. The results reveals that great achievements have been accomplished in the correction of criminals and the construction of community correction facilities and team less than some imbalanced development of the operation system. The innovation point is that a system with local characteristics has been constructed from the institutional level and some standardized legal documents have been issued although facing some challenges about the rule of law, integration and diversity. There are main propulsions for the future path: to strengthen the cultural construction of community correction, to promote the endogenous formation and development within the system and to accumulate experience and knowledge of local autonomy.

community corrections; legalization of community correction; cultural construction of community correction

2016-09-16

湖南省哲学社会科学基金项目“社区矫正制度的生成与创新:湖南实践的实地调查与研究”(12YBB044)的阶段性研究成果之一。

王燕飞(1972— ),男,湖南新宁人,湖南大学犯罪学研究所所长,教授,主要研究方向为犯罪学、刑事司法;吴荣羲(1979— ),男,湖南会同人,湖南大学犯罪学研究所兼职研究人员,湖南省司法厅社区矫正管理局主任科员。

D616

A

1008-2433(2017)01-0032-12