怎么破亲密关系中的相爱相杀

孟迁

你对一个人满意,你对一个人喜欢,他有一件事做得挺普通的你也觉得挺好的,他犯了一个错你也说没关系;

你对一个人不满意,他做了应该的、他做得很好,你就会当作合格忽略不计,只是合格这没什么好说的,你就应该这样。

如果对方有一个没有达到你期待的,那马上就觉得对方像犯了天条一样不可忍受。

所以决定我们幸福与否的不在于对方,而在于我们自己。

甚至都不在于有没有对方这个人的存在,而在于我们自己,一个人也是可以很幸福的。

也只有一个人的时候他可以感到幸福,他才不会出于饥饿感向外面寻找。

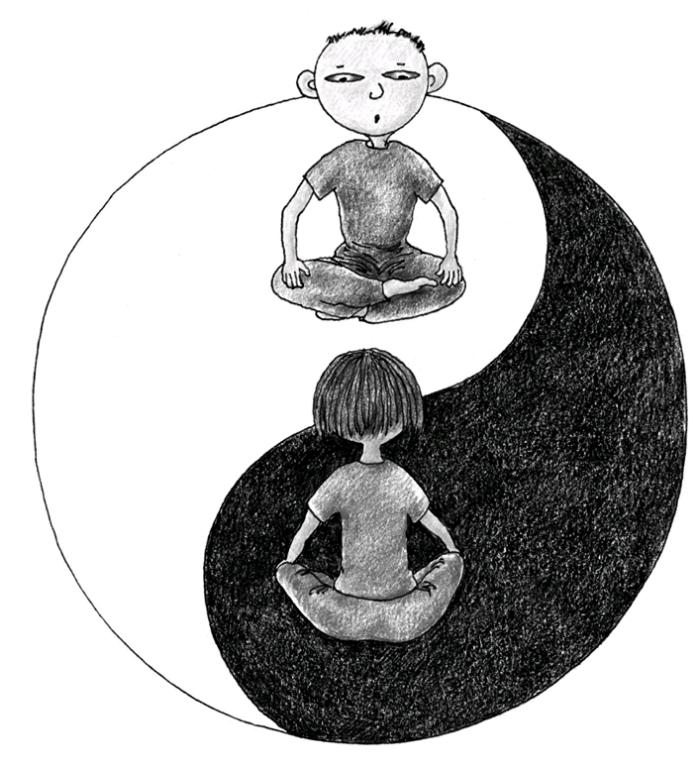

亲密关系中的相爱相杀就非常典型。

一种情况是:你满足不了我的需要你就和我无关。

人处在爱的匮乏当中或者某种匮乏当中,他关注的只会是能满足自己需要的。

如果对方不能满足自己的需要,基本上就忽视或者无视对方。

他们只关注自己的需求,其他的都放在其次。比如人们恋爱的时候,有时候会忽略家人或者是他们不是第一位的,恋人是第一位的。结婚有小孩之后,老公的地位又退居其次了,孩子又是第一位了,总是厚此薄彼。

但是我们心灵的本质是爱的状态,在哪里都是全然的爱。恋爱的时候可以恋爱,不恋爱的时候看陌生人也是全然的爱,吃饭时对服务员的谢意,看到陌生人微笑一下,都是带着全然的爱与真诚。不会被某个东西特别牵动,分分钟去想念一个人,然后无视自己当下的生活。否则就是明显的处在爱的匮乏感的脚本中。

一种情况是:你不同意我你就是反对我。你不听我的你就是我的敵人。

后面这句比较极端,这个是希特勒的话,但是并不是只有希特勒如此,我们所有人都会进入这样的频道。我们争吵的时候基本上就处于这样一个频道。

争吵的时候重在争,吵是争的手段。

争什么呢?争谁对。

然后通过“对”去获得掌控,获得服从或者获得顺遂。但是只要是争的话就不能双方都对,不能我对你也对。

只能是我对或者我对得多才行。

所以争吵的时候,会出现两个人都在讲道理,都想要对方听自己,可就是不愿意听对方。

明明知道对方某一个地方讲得是有道理的,但是不愿意往那儿看,非要把对方拉过来看自己。

这个争,就是一个匮乏的表现。

争是需要从对方那里得到什么,非常需要从对方那里得到什么,所以要去争。

如果不需要从对方那里得到什么,如果没有内在匮乏,就没有那么激烈,就没有那么强烈。

所以我们和家人争吵的时候,我们可以反问一下:“我想从对方那里得到什么,我想得到认可吗?我想得到接纳吗?我想得到对方的满意吗?我担心失去对方的爱吗?”

一种情况是:我的痛苦都是因为你。

当处在这个频道当中,指责和抱怨就几乎不能避免了。

这里我借用拜伦·凯蒂的一些说法,她的一些表达很好。她说:真正影响我们的不是事情而是我们对事情的看法、我们对事情的想法。

没有任何事情注定对我们产生任何影响,我们只要改变对那个事情的想法,我们所受的影响也就全然改变。

而选择我们对事情的想法是我们唯一的主权,我们没有其他的主权,只有这一个主权。

但是这个主权是决定性的,我们真拥有了这个主权就拥有了一切。

所以我们需要明白一个逻辑——我们所有的感受是因为我们的想法,我们所有的想法是因为我们选择。我们选择了这样看,我们选择了某个信念,然后这样去看、这样去想。

如果你只看事情的表面,比如说老公不和我说话、老公不支持我学习深造、老公整天就是钱钱钱,如果你在这个层面去争吵也好、去抱怨也好、去试图改变对方也好,或者是试图改变自己的感受也好,是非常的困难,基本上是没有希望的。

真正可以改变的是,你安静下来去看到这个感受背后的想法。你对这个想法觉察得越充分,你就越有机会去改变它,越有机会去重新选择。

我这里说的想法还不是泛泛的想法,比如说我想给谁打个电话之类,它不是这种很轻的想法,它是一个相对比较深的一个层次的想法。

比如说:男人都好色,或者男人没有好东西,或者对方不可能真正爱我,对方看待他的家人比看待我更重要,或者是对方就是什么什么样的人……像这样的想法都是比较深的想法。

我举一个例子:比如,我们抱怨对方不关心我,我非常生气对方不关心我。

真得感谢拜伦·凯蒂,这里我又要引用她的一些思想,“当你觉得你非常生气、对方不关心你的时候,你生气的不是对方,而是你自己。”

你对内在的愤怒很大,你无法承受才投射给了对方。

你内在的愤怒是什么呢:就是我不愿关心我自己,我不会关心我自己,我受不了自己这一点,我对自己非常生气。

这是个转念作业 ,试一试“反躬自问”。这个转念通常都是不符合我们的常规思维的,都是有一些逆向思维的,都是转方向的。很不习惯但是非常宝贵、非常有效。

假如当事人能够去转念的话,比如说:我接纳我有时候不懂得怎样关爱自己,我接纳我有时候不太能够倾听自己,或者面对自己,我接纳自己暂时在这样一个状态。

如果他能够去转念并且这样去对待自己的话,那他对外在的愤怒就消失了,他对对方绝对不生气了,因为他对自己不生气了。

类似的情况很多,比如说,“我很生气他不陪伴我”,其实是“我很生气我不懂得陪伴自己,我很生气我不肯陪伴自己”。

以上三个脚本怎么破呢?也是三点。

第一点:我是圆满的。

你对事情的结果没有任何的需要,你不必害怕什么,也不必盼望什么,你只需要去爱。

这有一个基本的思维视角,一定要说清楚:我刚才讲这句话的时候,是作为我们的自性来说的。

就是我们本质上是一颗心、心灵,不是把自己当作一个人。

如果当作一个人的话,那一大堆需求;当作一个性别,在人的基础上,又一大堆需求;当作一个角色,比如当成妈妈,又加一大堆需求;再当成一个社会身份,又一大堆需求……

人活着非常沉重,每个人活着,都非常沉重。

为什么沉重?加的东西太多了。

我知道这是一个很不被大众习惯的一个视角,大家也不必勉强非要自己相信我,也不需要这样做,你只要去试。

第二点:认出和感谢你拥有的。

只要思路往这方面一转,就是这么简单。只要你一转,你就跳出那个匮乏的频道。

想一想对方对你的好,只去想对方对你的好,只去看对方为你做了什么,然后去感谢。

有的时候只是一个陪伴,有的时候是为我们做了一些事情,有的时候只是对我们有一些接纳,他可能不是什么都接纳我们,但是他对我们是有接纳的。

我们只去看拥有的,只去感谢对方好的。

你只要在这个频道,你就等于把自己释放了。

匱乏感是一个囚笼,你扛着这个囚笼到处碰壁。

我们不需要过这样的人生,我们可以对自己说:“好,刑满释放。你过去做得好的、做得不好的,一笔勾销。从现在开始我决定不背着这个枷锁了,我决定释放自己。”

你一旦释放自己,你就释放了对方,你也释放了整个世界。

第二点比第一点更立竿见影,本质都是爱,但是第二点行动性更强。

第三点:给出你想从对方身上得到的。

我们非常常见的痛苦,就是对方不理解我们。

哎呀,对方就是非常固执啊,他就相信自己是对的。怎么跟他讲他都听不进去。

这个时候,用出第二招,就是给出我们想从对方身上得到的。

我们想得到认可、得到理解,对吗?那么我们去认可和理解对方。

对方的信念系统,一定是基于他过去的体验的。

比如:前两天我本家的叔婶来北京玩,他们从物质上来说,是毫不缺乏的,但是他们来北京这几天,住在旅馆里,像我婶,居然舍不得吃饭。早上吃两个煎饼,晚上吃两个煎饼,中午其实吃的也是两个煎饼。真的是这样。

如果放在之前,我就会批判:你何必对自己这么吝啬呢?你何必省吃俭用都到这个程度,何必呢?你应该改一下自己、应该学习一下对自己慷慨。

过去的话就会这样。但是当前天晚上我们一起吃饭的时候,当她这么说的时候,我当时不知道为什么我就不那么想了,我就对我婶说,“听起来好感动啊”。

感动什么呢?有漫长的岁月,你就是靠这样的精神、这样的意志过来的。

在那些漫长的经济不富裕、需要办的事情很多、收入少、支出多的时候,你就是靠这样的精打细算,把日子过下来的。

你现在的做法,完全是当时的投影。

我看到这个的时候,我看到的是那种感动、是那个爱。

再比如,有时我们特别想对方接纳我们,接纳我们暂时做不到、接纳我们有时候不符合对方的心意,接纳我们、继续爱我们,这是我们经常想从对方那里得到的。

那么反转过来——我们向对方给出这些:我们接纳对方暂时不能接纳我们,然后继续爱他;我们接纳对方不能理解我们,然后继续爱他。

最后简单总结下:其实这两点的本质是相通的。认出并感谢自己拥有的,和给出自己想要得到的,同时无形当中就在肯定我们圆满的自性,就是我们不是匮乏的。

你认出拥有并产生感谢,就是一个肯定,自己不匮乏。

然后你给出自己想要得到的,这个又直接扭转了你的匮乏感。

最后我想说,寻找幸福是个骗局。

我们给出幸福的时候,我们就能感到自己拥有的幸福。

我们本来就是幸福的,我们的头脑,被世界训练得充满匮乏感,充满外寻的冲动,和我们的本性是背道而驰的。

这时候,这两点可以让我们迅速转向——认出和感谢我们拥有的、对方为我们做的;给出我们希望从对方那里得到的。

有人说:我没有。怎么给?不可能!

我们不需要辩论,你愿意试一下吗?你愿意去试两次吗?

放下所有的判断,只是心甘情愿地试一次就好。

不要在判断和担忧里去尝试,先清理自己的判断和担忧,单纯去试,一次就见效。