触摸宋瓷

曾春凤

触摸宋瓷

曾春凤

梧州市作家协会中和采风作品选登

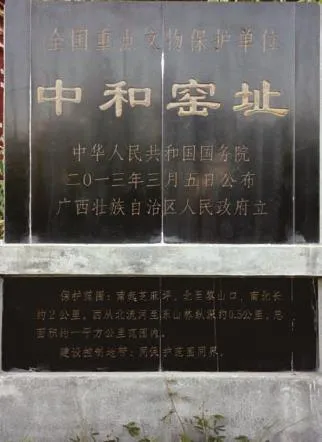

中和村中立有全国重点文物保护单位“中和窑址”石碑。

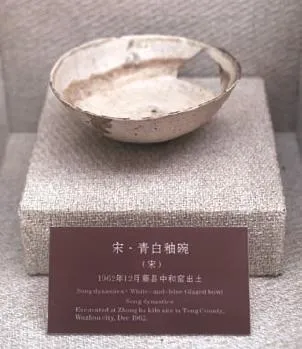

1962年12月,在藤县中和窑出土的青白釉碗(宋),现由梧州市博物馆收藏。

不知绣江碧水晕染了几回,才捧出中和村明艳如画的秋光,随处散落的宋朝瓷片,又惹起了谁的情思绵绵?田野、村庄、古窑、断垣颓墙,如串连着一根细线,生生地把人的神思,在前世今生的忘川渡口,拽去又拽回。

藤县藤州镇中和村,俗称老鸦塘,位于距县城十公里的北流河东岸,村中有二十多座瓷窑遗址,主要分布在沿江两公里长的小山丘上。到底是沾了北流河的灵气,中和村一派宁静祥和的秋韵。我们行走在溢满稻香的乡间小路上,一步步走进历史深处,千年古窑那滚烫的气息,似乎扑面而来。

中和窑为民窑,据说建于宋代,于元代被废弃,古窑烧造的青白瓷又叫影青、隐青,釉色介于青白之间,她的清姿丽影,蕴含着平实朴素而不失空灵的禅意,在宋代大放异彩。

如今的中和村里,虽寻不到青白瓷的惊鸿倩影,但残破的烧瓷模具——匣钵却随处可见。散落的匣钵,或三三两两,或聚集成堆,如长短句,平仄调,一瓷一字,叩响一阕清绝宋词,那么美丽,那么哀愁。大宋的天空,凉了千年,也温润了千年。一声叹息,一缕念想,不禁才下眉头,却上心头。

遥想当年,北流河水每年夏天发大涝,淹没村庄,泥砖砌就的房子经不起浸泡,聪明的村民就地取材,于是我们今天有幸目睹了这奇妙瓷墙。褐红色的匣钵碎片砌成的农舍墙壁,按瓷片的弧度,一排排正反错开,片与片之间用少量粘土粘连,墙的上部分改用泥砖,墙的转角处,码着坚硬的石块。轻轻触摸这些古物,仔细寻找那藏在碎片上的秘密,果然,匣钵表面镌刻的文字和数字清晰可见,文字以姓氏居多,数字则应是生产的数量吧,由此可见当时烧造瓷器规模之大,分工之精细。

走出深幽小巷,我的视野豁然开朗,秋日的夕阳祥和惬意,青砖黛瓦,抑或白墙铁栏的人家,炊烟已袅袅升起,炊烟飘过竹林,散入绣江。面对此情此景,我不禁遥想宋时的中和窑炉林立,烟火不息,“昼则白烟蔽日,夜则红光冲天”的繁荣景象。当时烧造的青白瓷,胎质细腻洁白,清凉莹润,薄而坚硬,叩之有金属声。中和窑烧造的品种之多,涵盖了所有的日用瓷器。据专家鉴定,从中和窑遗址出土的一对小花碗,无论是胎质、饰纹、烧制和造型都非常精美,可与江西景德镇湖田乡出土的宋代影青瓷媲美。

中和村临水而建,北流河是西江流域的支流,这保证了陶瓷能通过水路对外运输。站在留下无数古人足迹的古码头,远眺绣江两岸,只见烟笼竹海雾笼沙,河水清澈迤逦如绸。古码头几度修建,其中一段保留了原始的模样:弧形的匣钵瓷片,一排排镶进泥土中,像一道道粼粼的波光,夕阳下,那远古的盛景又浮光跃动,随水蹁跹。

民间传说,南宋时,北流河河水大涨,上游浮来许多木头,窑工捞起晒干放进瓷窑燃烧,用烧成的瓷碗盛水,碗里刻印的鱼虾竟然款款而动,活灵活现。窑工们大喜过望,奔走相告。经查实,鱼虾会游动的瓷器是用檀香木烧制的。这事轰动了全国,于是皇帝下令把瓷器呈上,窑工们唯恐再也烧不出鱼虾会动的瓷器而被斩首,纷纷逃亡,中和窑随之湮没。

传说只是传说,如今的我,攥紧一片粗糙的匣钵,触碰这千年古窑的神奇韵味,感受华夏文明的灿烂精髓。暮色中,氤氲的轻岚如梦如幻,我们渐行渐远,中和,仿佛还生活在远古的时光之中。

责任编辑:陈薇

匣钵碎片上刻有汉字。