大学生生命观:内涵、结构及教育导引

李志跃+许忠明

摘要: 大学生生命观的建构应该立足于达成本能、情感与智慧的完美结合,从自然生命、社会生命、精神生命三个层次上进行整体性的构建,以此促进自然生命、社会生命和精神生命三个维度的不断拓展和深度融合。长期以来,传统教育工作能够看到自然生命和社会生命的重要性,但对精神生命往往缺乏重视和探索。人的自然生命固然是精神生命的基础和原点,但精神生命对自然生命的维持、保护和引导却是至关重要的。精神生命是在动物本能生命基础上产生的高级生命形式,是自然界中绽放的最美丽“花朵”。教师是学生精神灵魂的指导者,他在学生的精神生命中占据着至高无上的地位,发挥着无与伦比的影响作用,并反过来对学生的社会生命和自然生命起到重要的引导作用。

关键词:大学生生命观;自然生命;社会生命;精神生命;教育导引

中图分类号:G640

文献标识码:A

文章编号:1672-0717(2017)01-0021-06

高等教育的目的是什么?印度哲学家泰戈尔说过:“教育的目的应当是向人类传递生命的气息。”随着我国改革开放的持续深入,高等教育事业的快速发展,新的历史时期大学生身心素质的变化,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》明确提出要重视大学生生命教育。生命观教育最早由美国学者杰·唐娜·华特士于1968年首次提出。生命观教育“是依据生命的特征,遵循生命发展的原则,以学生自身潜在的生命基质为基础,通过选择优良的教育方式,唤醒生命意识,启迪精神世界,开发生命潜能,提升生命质量,关注生命的整体发展的活动。”[1]生命观教育主要是帮助学生尊重和珍惜生命,扩展生命维度,丰富生命价值,实现自然生命、社会生命、精神生命三个维度的全方面拓展,让社会生命和精神生命牢牢扎根于自然生命之中,同时,把自然生命积极融入社会生命和精神生命之中,从而达成自然生命、社会生命和精神生命的圆满融合。

一、问卷分析——大学生生命观的现状调查

生命观包括人的自然生命、社会生命和精神生命三个层次。生命观教育就是让学生珍惜自然生命,懂得社会生命的价值和意义,追求和扩展人的精神生命,珍惜、爱护每一个独立的生命个体,最终使学生树立积极向上、健康科学、正确合理的生命观。“所有的生命都无法被另外的生命所代替,生命具有唯一性,所有的生命都有自己独特的密码,都令人肃然起敬,都值得敬畏;所有生命的行为都无法重复、无法再现、无法替代。”[2]正是基于这样一种思考,我们就大学生生命观涉及的一些问题面向齐鲁工业大学大二的496名本科生进行了随机问卷调查,获得了一些值得思考的第一手资料。

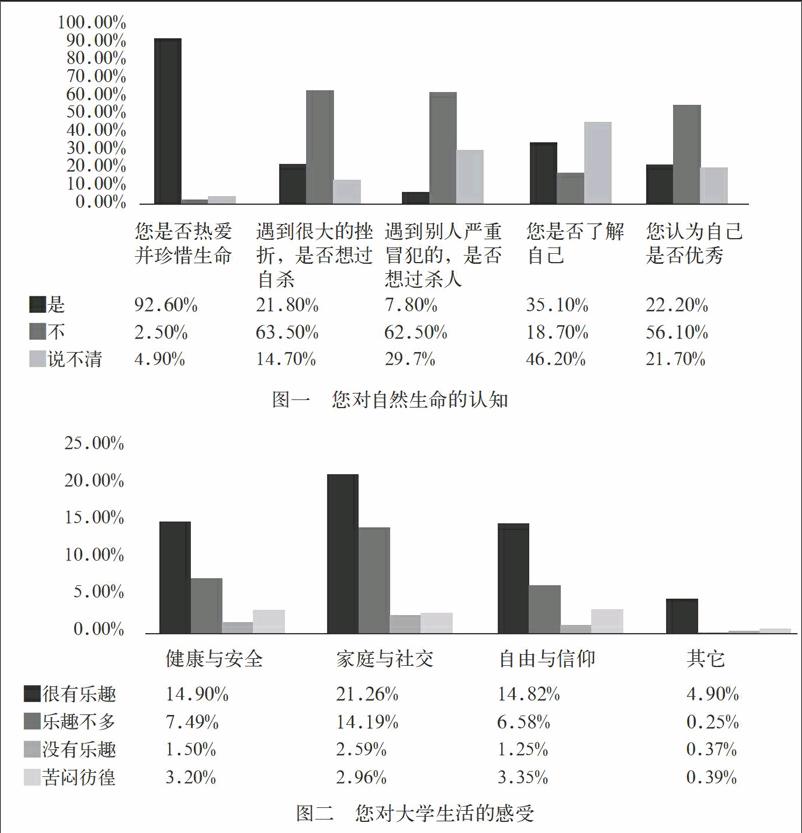

图一是五个选择题的调查统计。数据显示,绝大多数的学生能够珍惜和热爱人的自然生命,但2.5%的学生明确表示出对生命的漠视和无奈,21.8%和7.8%的学生甚至分别有过自杀或者杀人的念头,个别同学认为自杀是对生命的一种解脱。在涉及自我评价问题上,仅仅有35.1%的同学认为能够了解自己,而更多的同学处于模糊状态,甚至有18.7%的同学认为根本不了解自己。而对自己充满信心、自评为优秀的学生只有22.2%,不认为自己优秀的人竟然占到了一半以上,達到56.1%。数据说明,当代大学生对生命个体的认识存在着诸多问题。大学生对生命的敬畏感不够,对自己或他人的生命缺乏起码的珍惜和爱护,在遇到困惑和难以克服的困难时,有为数不少的同学会同情、甚至选择自杀或杀人的方式来解决。这个问题非常尖锐。有少数同学认为死亡是对人生的一种解脱。通过交叉分析还可以看到,脑中经常有自杀念头的大学生,大部分都认为死亡是必然要发生的事情,对死亡看得很坦然;而脑中从来没有自杀念头的大学生,大部分因为自己活着而倍感珍惜生命。由此看出,一个人对生命的认知最终会影响他对待生命的方式,因而加强大学生的生命认知,在很大程度上将有利于帮助其树立健康的生命观。

紧接着我们针对生命的社会价值进行调查,即探索人的社会生命问题。当问及您怎么看待生命的价值在于奉献而不在于索取时,43.5%的被调查者认为这种价值观开始慢慢淡化了,35.6%的被调查者赞成依然是主流价值观并值得推崇,12.8%的被调查者认为人活着就应该追求自我满足,还有8.1%的被调查者对此说不清楚。可以看出:当代大学生的价值观变得多元化、功利化、务实化、自我化。他们不再无条件接受传统的以社会为本位的价值观,在为社会奉献的同时更关注追求自我的满足,越来越多的同学更加强调个人的重要性,在个人和社会面前,更加追求实际,认为个人应该处于更本位、更中心的地位。一般而言,不论是以社会为重,还是以个人为重,都自然要求以生命为重,都需要热爱生命、尊重生命、珍惜生命。在生命价值方面的分化是社会快速变化的一个缩影,对个人价值的追求是社会进步的重要表现。毕竟,一个具有相当能力的个人方能支撑一个完满的社会,马克思的“自由人联合体”构想显然把自由人放置在共产主义这个“联合体”之前。当然,“联合体”也必然紧跟在“自由人”之后。

图二是一个复式选择题,在首次选择的基础上进行二次选择,目的在于寻求人生追求与大学生活的内在关联,侧重于分析人的精神生命对大学生活的影响。调查发现,大学生的人生目标与大学生活状态有着密切联系,呈现出一种高度的正相关性。在各种不同选项中的多数学生的大学生活充满阳光。看重自然生命与社会生命的学生占据比例最高,这与处于青春期的大学生尚未自立以及对社会充满期待有关,而注重理想追求、渴望自由的学生已经达到26%。虽然这个比例未能超过注重家庭与社交的人群,但在同龄人中或者是大众群落中,已经是一个非常可观的数据。经过私下进一步了解,发现这是一个精神追求最高的群落,具有相当发展前景,本群体中的幸福指数较为分散,呈现出一种高度分化状态,这从侧面反映出精神追求的空间较大,有利于学生的自由发展。

上述调查研究粗线条地勾勒了大学生群体中三种生命层次的基本状态和分布情况,这对于继续深入研究大学生生命观提供了起码的事实支撑。大学生的三种生命层次正处于迅速成长和快速分化时期,这对于探索大学生生命观问题提出了新的要求。在理论上进一步廓清生命观的内涵与结构,在实践上进一步推动大学生生命观的贯彻落实,已经成为当务之急。

二、内涵与结构——深化对大学生生命观的认识

大学生生命观包括大学生对自然生命的本体认知、对社会生命的价值关怀以及对精神生命的理性认识等诸多方面,延伸到教育理念中对人才的基本认识、衔接自然生命与精神生命的心理教育、人的社会生命的道德基础、构成精神世界的智慧与信仰等一系列问题。这些问题一起构成了生命观的丰富内涵。换句话说,知识、道德、心理、精神等要素均围绕生命而成,而生命则外化和延伸为不同的场域。大学生生命观的建构应该立足于达成本能、情感与智慧的完美结合,从自然生命、社会生命、精神生命三个层次上进行整体性的构建,以此促进自然生命、社会生命和精神生命三个维度的不断拓展和深度融合。

自然生命是生命观的内核和原点。大学生生命观中最为本质的内容仍然是如何善待生命的问题,但在理解自然生命的内涵时,应该有更为深远的思考和界定。对自然生命的重视,应该包含着以下三个层次:其一是对自身知、情、意等生命要素的体认和关怀,这些要素要在人的生命体中取得一种动态的平衡;其二是对他人知、情、意等生命要素的体认和关怀,每个人的生命都与他人的生命处于同等的位置,生命从本原上来说是平等的。实际上,自然生命的平等地位并不是自己单方面决定的,它是由他人给予的,每一个自然生命对其他的自然生命都处于一种天然的契约关系之中;其三是人类的生命观与自然界的生命观之间的关系。人类是有生命的,而自然界也是有生命的。黑格尔曾经提出“自然界自在地是一个活生生的整体”[3]的著名论断,而马克思曾经则指出,“人直接地是自然存在物”[4](P167),自然界是人的“无机的身体”[4](P95)。这些观点展示了人的生命所赖以存在的基础和支撑。人的自然生命当然是自己的,但却只有在他人的比照和支持下才能更好地展现自我,只有在自然界的大系统中才能得以存在和发展。大学生要塑造完美的自然生命,必然要对人本身、人与社会、人与自然的关系进行深入分析和理解。

就“大学生生命观”这一概念来说,“大学生”是作为社会身份出现的,而“生命观”是作为自然生命首先出场的,因而这一概念本身内含着人的自然生命与社会生命的关系问题。就高校人才培养的使命而言,“人才”本是一种社會定位和社会作用,因而大学生生命观客观上要求正确处理大学生的自然生命与社会生命的关系问题,尤其是更好地摆正“才”与“人”的辩证关系。众所周知,大学生是国家和社会的人才,而人才是当今社会的第一资源。然而,就“人才”二字而言,“人”在“才”前,而不是“才”在“人”前。才能是大学生生命的一个重要维度,但人的生命却不能说成是才能的一个重要维度。这个问题不能本末倒置。自然生命是一切物质财富和精神财富的基础和载体,没有它,一切都将无从谈起。说到底,它是“1”,后面的都是“0”;爱惜、尊重和敬畏人的自然生命,乃是人生的首义。人本身是知情意三者的完美统一,一个大学生如果只有智商而缺乏情商和意志力,那么充其量不过是存在缺陷的半成品,甚至可能成为贻害社会的危险品。震惊中外的复旦投毒案、清华大学朱令案、云南大学马加爵案等一系列校园刑事案件都是一个个残酷的案例,都曾经引发广泛的社会关注,值得教育者深思。

社会生命是生命观的重要内容,包括生活角色、权利义务、社会关系等等,属于社会学意义的层次。社会生命犹如人的躯体,背负着人生的诸多意义,承上启下,展现风采,位居生命的中间状态,有着10倍于“1”的生命质量,更精彩、更灿烂。道德是处理人际关系以及个人与集体关系的准则和规范。道德具有两方面的含义,一方面是指个人对社会的责任与义务,另一方面是指社会对个体的责任与义务。道德既内含着对个人的要求,也包含着对个人的支持。道德缺失,并不仅仅意味着一个人品质的低劣,而且说明其很可能不具备与他人和谐共处的能力,更重要的是,他更难以通过道德途径实现从自然生命向社会生命的跃升。杜尔凯姆在《自杀论》中得出一个结论:“自杀与由个人组成的社会团体的融合程度成反比关系”[5]。这里的“融合”强调的是个体在思想和感情上与集体意识相一致,而不仅仅是形式上的共处。当大学生陷入存在性危机,又无法获得道德的救赎,自杀与杀人的危险就开始显现。在说明道德与生命的关系时,必须特别强调,道德之所以能够得到社会的尊重和信守,还在于道德以承认人、保护人、尊重人为前提。道德是为了人们更好的生活,人不是为了道德而存在。进一步地说,生命是道德的发源地,而道德是生命的延伸,真正的道德必然“以学生的当下生活为出发点,它强调用生命去温暖生命,用生命去呵护生命,用生命去滋润生命,用生命去灿烂生命。在生命的根基上确定起人的内在的不可让渡的尊严,树立起生命神圣的观念”[6]。

精神生命是在动物本能生命基础上产生的高级生命形式,是自然界中绽放的最美丽“花朵”。党的“十八大”报告曾经专论共产党人的精神生命。“对马克思主义的信仰,对社会主义和共产主义的信念,是共产党人的政治灵魂,是共产党人经受住任何考验的精神支柱”[7](P44)。这就十分鲜明地指出了精神生命的极端重要性。当然,对于大学生来说,精神生命不仅包含着信仰和信念,而且更多地包含着对科学知识的忘我追求,要防止把人的精神生命异化为封建文化中的忠孝仁义。精神生命属于心理学和哲学层面,其精髓在于不停地奋斗,或拼搏终生、自强不息,或平淡守拙、厚德载物,或科学发现、感悟真理,或鞠躬尽瘁、肩担道义等等。精神生命是生命中的最高层次,至少有着百倍于“1”的生命质量,最精彩、最灿烂。精神生命是一个人最为高贵的品质。人区别于动物,其实不在于他的自然属性和社会属性,而在于他的精神生命。精神生命是一种能够超越“有限”的“无限”,是人类具有的一种伟大力量。只有精神生命才能把一个人从芸芸众生中超脱出来,只有精神生命才能让一个人更好地审察自然、体悟自身,只有精神生命才能让一个人走出小我,走出小家,走进大我,走进大家,融入自然,融入世界。

三、教育导引——重视和加强大学生生命观的渗透

生命观是世界观、人生观、价值观的基础支撑。如果说,世界观、人生观和价值观是生命观的“定位系统”和“导航系统”的话,那么生命观则是“三观”的生命寄托。马克思对此无疑有着深刻的洞见:“全部人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在”[8](P146),人类能够创造历史的第一前提是必须能够生活。遗憾的是,这个“第一前提”一直没有能够在我国高等教育中得到足够的重视。马克思坚决反对把意识形态置于现实的个人之前,认为现实的个人在一切意识形态面前具有优先的位置,是摆脱了观念、思想、概念等“枷锁”和“镣铐”的人。他说:“不是意识决定生活,而是生活决定意识”[8](P152)。“社会结构和国家总是从一定个人的生活过程中产生的”[8](P145)。这不仅说明个人的生命是一切历史活动和社会活动的源泉,而且提示,国家的政治品质只有进入个人的生活之中,国家才能获得长久的生命力。只有把生命观融于教育之中,或者说把教育渗透于生命观之中,才能为社会主义培养一个个鲜活的、充满知情意的个体。

高校教育工作要全面认识人的生命层级,一方面要充分认识精神生命对自然生命和社会生命的养护,另一方面要积极寻求自然生命、社会生命和精神生命之间的有效融合方法。长期以来,传统教育工作能够看到自然生命和社会生命的重要性,但对精神生命往往缺乏重视和探索。人的自然生命固然是精神生命的基础和原点,但精神生命对自然生命的维持、保护和引导却是至关重要的。校园刑事案件频发的原因不是自然生命出了問题,而是精神生命遭到了扭曲,“城门失火,殃及池鱼”,它直接导致了自然生命的毁灭。现在经常讲一些党员干部失去信仰,迷恋金钱、权力、地位、荣誉,实际上就是过度重视个体的社会生命,而轻视精神生命追求的一种表现,这就是共产党员精神上“缺钙”的鲜明体现。精神生命在三种生命中,应该是处于最高的层次。人作为一个个体,首先是一种自然生命,但是这种自然生命的养护必须在社会生命与精神生命的发展中展开,精神生命决定着人与其他动物区别开来,它具有无限的高度和广阔的活动领域,是人类灵魂的栖居地和活动场,超越了人的自然生命和社会生命的局限性,展示着未来发展的无限可能性。一个人在社会上可能是一个工人、一个农民、一个磨眼镜片的,但是他在精神上与其他人是一样的,正如亚里士多德早就揭示过的,一个奴隶与奴隶主在精神上是完全平等的。如果放弃了对于精神生命的塑造和追求,人生就会变得沉闷和无聊,很容易成为一个“单向度的人”。大学生作为时代骄子,不能仅仅满足于生活在自然生命和社会生命之中,而是应当十分关注自己的精神生命,精神生命的超越性对于弥补自然生命与社会生命的缺陷和不足是十分重要的。基于此,重视和加强精神生命教育,促进大学生牢固树立正确的世界观、人生观、价值观,增强廉洁奉公、诚信守法的意识,切实有效地开展大学生廉洁教育,是一个值得探索和实践的重大课题。同时,从自然生命到社会生命和精神生命之间,有一个重要的媒介必须得到足够的重视,这就是兴趣问题。兴趣起源于人的本性,即源于自然生命之中,却是实现人生价值和崇高理想的不竭动力。在兴趣中学习,思维最主动、最活跃,智力和能力都能得到充分的发展。在自然生命、社会生命和精神生命之中,兴趣是贯穿始终的一条生命线。教育工作应该始终关注、重视、培养和发展学生的兴趣,这是将三种生命融为一体的一个关键。

进行心理疏导不仅是传统教育的重要方法,而且是处理生命个体之中的感情、欲望和智慧之间矛盾的重要途径。心理学家统计,绝对意义上的好事和坏事只占了全部生活事件的5%,剩下的95%都被看问题的角度加工过,才会赋予了不同的性质和意义。过分敏感的人会看到更多负面事件,吸收更多负性情绪。这充分说明心理疏导的极端重要性。党的“十八大”报告中指出:“加强和改进思想政治工作,注重人文关怀和心理疏导,培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。”[7](P28-29)这一论断把心理疏导从医学和心理学的疏导、咨询、治疗层面上升到思想政治教育的层面,为思政教育提供了新的方法和途径。心理疏导重视受教育者的主体地位,遵循民主平等原则,反对以强制、压服、说教、灌输、洗脑等方式进行教育,它重视人的情感、意志、品质的形成过程,因而更容易全方位、多角度、立体化地实现对人的教育。如果在思政教育中缺乏一种积极的情感力量,整个教育活动就会了无生气。雅斯贝尔斯曾经说过:“教育,不能没有虔敬之心,否则最多只是一种劝学的态度,对终极价值和绝对真理的虔敬是一切教育的本质,缺少对‘绝对的热情,人就不能生存,或者人就活得不像一个人,一切就变得没有意义。”[9]可以设想,校园刑事案件如果提前得到有效的心理疏导,那么爆发恶性刑事案件的几率将会大大降低。

教师是学生精神灵魂的指导者,他在学生的精神生命中占据着至高无上的地位,发挥着无与伦比的影响作用,并反过来对学生的社会生命和自然生命起到重要的引导作用。不论是在专业知识的传授中,还是在思政教育的教化中;也不论是在心理疏导中,还是在实践活动中,教师作为教育活动的主导者,都在潜移默化中“磁化”着学生,教师始终是“磁场”的发起者,而这种磁力只能来源于深沉和广博的“爱”。“爱”不仅是教育学生的感情基础,而且是打开学生心灵大门的金钥匙;“爱”不仅是师德的灵魂,而且是塑造学生灵魂的巨大力量。每一个教师都必须深深牢记,从根本上来说,是学生赋予你一个教师的身份,没有学生,就没有教师,因而教师生命“显现在师生关系结构之中”,真正的教师是“向着学生而生”的[10](P77)。“教师宗教般的虔诚”乃是教育化成信仰的先决条件,也是一切教育能够成功的根本原因[10](P81)。教师只有心中有爱,行动有爱,时时献爱,才能更好地解放学生,成全学生,呵护好每一个学生的生命。

生命教育是以生命影响生命、以生命成就生命的事业,是伴随人类生存和发展全过程需要关注的主题,也是大学生人文社会科学素质修养中不可缺少的组成部分。重视和探讨生命观教育是一项关系子孙后代的重要工程。在目前形势下,在高校中深入探讨和推进生命观教育不仅是提高教育工作质量、防止突发事件的需要,而且是深入贯彻党的群众路线、维护学生切身利益的需要,同时还是新时期反腐倡廉教育、有效开展大学生廉洁教育的需要。只有把生命观的诸多要素渗入到高校教育之中,才能最终把生命观教育变成一种行之有效的教育机制,发挥其经常性和长远性作用。

参考文献

[1] 王煌,喻芒清.关于高校生命教育的再思考[J].学校党建与思想教育,2006(10):53.

[2] 陈轶.从大学新生的生命观调查看高校生命教育的必要性[J].思想政治教育研究,2010(2):138.

[3] 黑格尔.自然哲学[M].北京:商务印书馆,1980:34.

[4] 马克思和恩格斯.马克思恩格斯全集(第42卷)[M].北京:人民出版社,1979.

[5] 莫文斌.高校大学生生命价值观的异化与关怀[J].求索,2008(5):158.

[6] 肖川,陈黎明.生命教育:内涵与旨趣[J].湖南师范大学教育科学学报,2013(4):31.

[7] 本书编写组.十八大报告学习辅导百问[M].北京:学习出版社,2012.

[8] 马克思和恩格斯.德意志意识形态[M].//马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2012.

[9] [德]雅斯贝尔斯.什么是教育[M].邹进,译.上海:生活·读书·新知三联书店,1991:44.

[10] 刘铁芳,颜桂花.教师:活在师生关系之中[J].大学教育科学,2015(3).