艺术杂谈

童柯敏

不画没事

画画这件事,真是没事找事。不像今天的孩子,从小就“被艺术”了,爸妈花钱送你、逼你去热爱艺术,高中文化成绩不好了,又无奈地选择考艺术类院校,这是属于没办法的事。我小时候就不是这个情况,大人们有自己的事,我没事做了,所以没事找事地玩上了美术,不画就没事,一画就事来了,几十年光阴总有事。

首先,不是件轻松的事,只是沉重艰辛被你的热爱执着所化解,不知不觉、心甘情愿罢了。美术的政治教化、宗教教化功能是客观存在的,作用多大先不说,这种不轻松,有经历的人更能体会。其他的不轻松,就不一一列举了,圈内人都知道。

画画也还是件轻松的事,如果你在外面混得不好,在家里受老婆的气,一到了画面上还是可以纯爷们一个,自己说了算,俗的、雅的、愤的、哲的怎么玩都没人管你。画累了约个三五画友,茶桌上海聊一通,一顿乱侃。周末自驾游乡下,写生拍照吃农家饭,确实好玩。其他方面的轻松愉悦,圈内人也知道。

画画还是个矛盾的事,都知道人一辈子能干自己喜欢的事并将其作为职业,并以此能养家糊口、富足小康是件很幸福的事,以此为目标的话就来事了,能达到这个标准的还真不多,所以要把这个标准提升为境界了,因为想要达到这个境界,必然滋生出无数的事:一是你的学术水准要过得去,通俗点讲就是要画得好;二是有相应的平台并配以头衔或有一个收入稳定、专业对口的工作;三是有一定的市场;还有四是、五是……每个环节你恐怕都要与天斗与地斗与人斗,有人其乐无穷,有人烦恼无穷,所以说“不画没事”嘛。

情人眼里

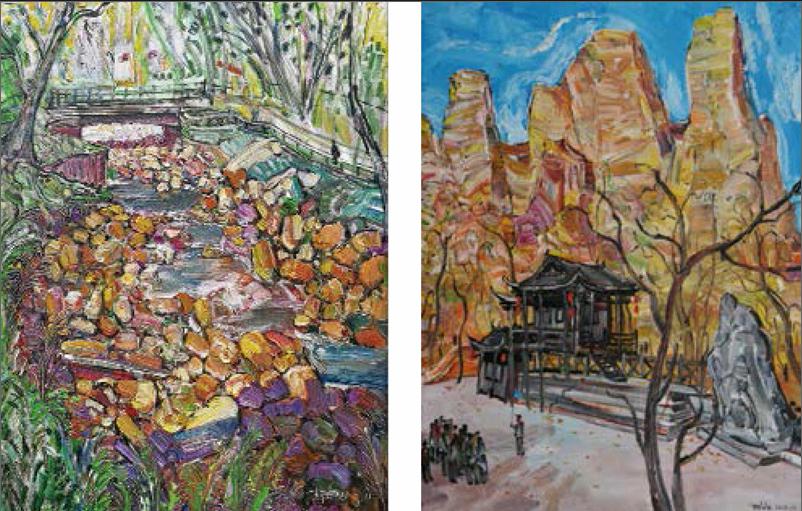

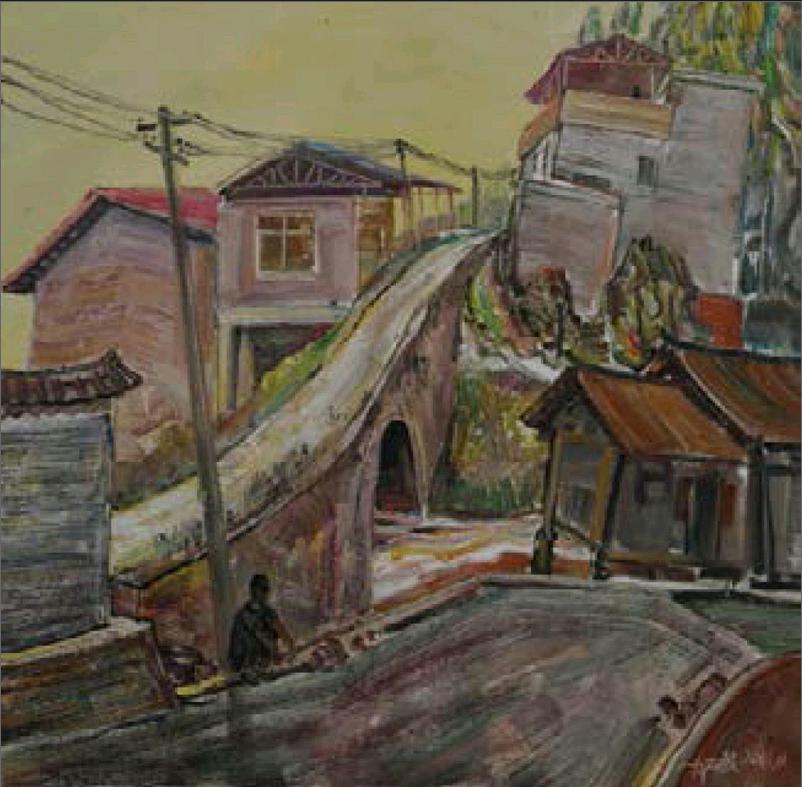

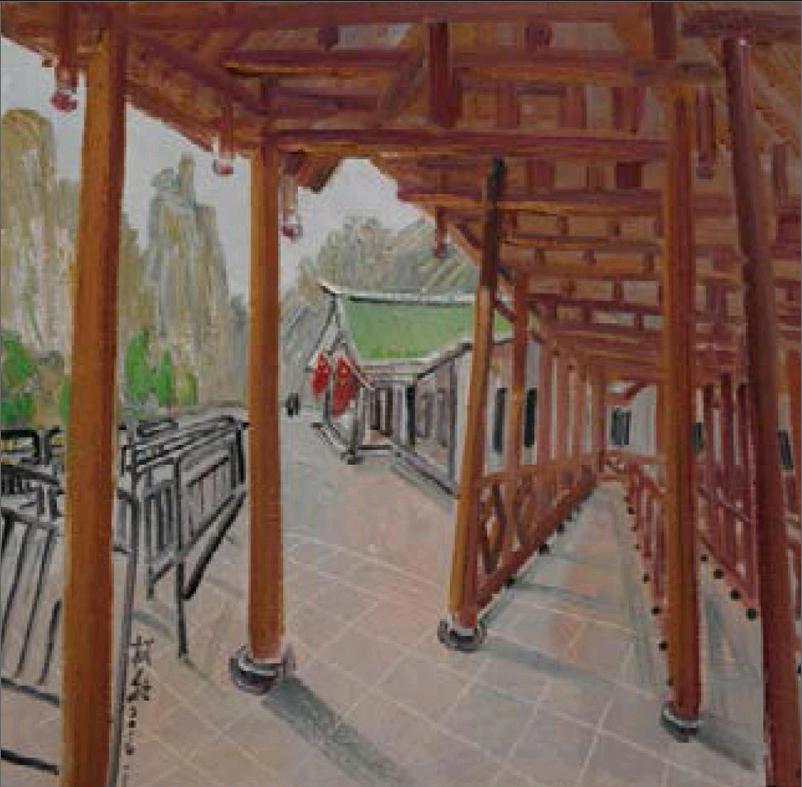

画风景写生的朋友经常相互传递哪个地方好写生的信息,于是蜂拥而至,于是“西施”就在眼前,于是集体“发情”,奋力把“西施”搂进画面,晚上回到宾馆,各自兴奋地把作品一字排开,品头论足,“西施”在画家的眼里已成了百变女郎,这是好事,是我们常挂在嘴上说画面风格拉得开的境界,也是俗语“情人眼里出西施”的涵义。面对风景,写生者都会有一个自主选择,尺度的两端是主观与客观,往哪边靠多点都不是问题,再客观的作品中也有主观的處理,再主观的作品中也有客观的元素。主客观都自始至终参与了你的写生活动。所以讨论主客观中度的问题没有意义。认识在于绘画语言的“技能化”、“操作化”习气,与“空谈化”、“观念化”的倾向在当下是互为补充的。前者捞取一些表面样式,梳理成操作方法、归纳出甲乙丙丁的程序,回避开精神层面的难题,“落实”为形而下的手头能力与直观视觉把握。后者轻视艺术创作中眼和手的作用,片面强调理念想法,甚至把精神生活中的观念因素孤立起来……(戴士和语)。出门写生真还不是踏青般的旅游,要把握好这个度那个度还真不容易,只是说“西施”肯定是美的,要争取达到情景交融那才是杰作。

上门功夫

做“上门功夫”在我们家乡是指请工匠来家里做事,或木工,或泥工,或电工什么的,他们都靠各自的手艺营生。画家有点不同,想的东西多些,技术技巧要掌握,艺术观念要提升,还要左顾右盼找市场,这样一来虚伪的可能性也就大一些,不像工匠那么直白简单,一个工多少钱把事做好了,给钱走人。画家就复杂一些。观念重要啊,这是作品的灵魂,是格调的体现,是学术超越的标志;技术也重要啊,这是进入美术江湖的基础、艺术表达的支撑、传达观念的手段;市场当然更重要喽,没有它让画家喝西北风呀。有趣的是我们的画家观念见长的喜欢自贴功底扎实的标签,技术见长的喜欢拼凑延伸强加作品的观念,市场好的更加是两顶帽子一起戴,所以就有了虚伪、矫情的画坛形态。

“套路”之套

“套路”与“风格”是两码子事,只是有关联而已。“套路”是个人作画的习惯,是题材选择、作画程序、构图、色彩等艺术本体方面的一个惯性。而“风格”是艺术家长期艺术创作中自然形成的艺术现象,与艺术家的生活阅历、思想、性格、审美趣味、艺术才能、文化修养密切相关,风格通过作品的内容与形式的统一而表现出来,不是一成不变的,因为任何的个人风格都与时代风格和社会思潮脱不了干系。形成独特的个人风格是非常不容易的,在中国无数的画家中归纳出若干组“千人一面”倒是不难的事。

至于“套路”,作为个人作画模式倒也无可厚非,但王琨先生有一段话可供“套中和没被套中的人琢磨”。他说:什么是“伪”作,画画的心里都清楚,就是不用心灵用“套路”作画,用已被社会承认的某种“风格”重复自己,貌似真情,实则装腔作势……用“自己的”样式替代生活中鲜活生动的感知,画家一旦形成“套路”,画笔必然远离心灵,“艺术”就变成了“画术”,作品就成了空壳,也就自然失去了应有的价值。这大概也是一些优秀画家艺术寿命短暂的症结所在吧!

“套路”画家在我们身边是不少的,犹如复印机般源源不断地生产批量的“套画”,何时解套,重新激活新的生命力,也只能靠“套中人”自己了。

胸无成竹

“胸无成竹”无疑是相对“胸有成竹”而言的。我起步学画时相继接触的都是国画,版画、水粉、漫画、连环画、宣传画……最终落在油画上恐怕也是必然,外在原因是上世纪80年代受军旅画家雷坦先生的鼓励,他认为我色彩感觉不错,还是定格画油画合适,内在原因是我觉得油画的材料本质自由度较大,程序上可控性较强,符合我“胸无成竹”的绘画习惯。“胸无成竹”用长沙方言来理解那叫“冒底岸”,就是没底的意思。但我认为绘画过程不是工艺流程,不是中药配方,它既有精神上的跌宕起伏,又有误打误撞的偶得趣味,也充满了娱乐游戏精神,是主动精神贯穿始终的。在画面上临时找“成竹”,“成竹”找到了,作品也就完成了。