语用学研究的关系转向

——人际语用学:范围、对象与方法

刘 平

(广东外语外贸大学,广州 510420)

1 引言

语用学对人际关系的关注始于Leech(1983)提出的人际修辞(interpersonal rhetoric)和Brown与Levinson(1978)对面子和礼貌的研究。Enfield(2009)和Spencer-Oatey(2011)把人际关系研究称为语用学的关系转向(relational turn)。Enfield指出,关系研究应成为语用学的关键点,因为关系是社会组织的首要构成(Enfield 2009:60)。作为语用学的分支学科,人际语用学源于语用学,但不再仅仅关注语言本质,而是采用后现代话语分析等多学科或跨学科视角和方法探究语言更具广泛意义的社会价值,所以在研究范围、对象与方法上逐渐背离传统的语用学。

人际语用学的概念最初由Locher和Graham提出,把它限定为研究社交场合如何使用语言塑造和建立人际关系(Locher, Graham 2010:2)。本质上,人际语用学是从语用学角度研究交际与互动中人际关系,属于不同学科间界面研究(Haugh et al. 2013:2)。与传统语用学相比,它的起点和终点都不同:传统语用学属于语言语用学,探究语言本质,分析始于语言,再到语境;人际语用学关注人际关系,分析始于语境,聚焦所有参与者、互动过程以及交际中关涉的社会文化因素(O’Driscoll 2013:170-181)。就方法而言,传统语用学多自上而下,用内省式哲学方法研究语言使用,而人际语用学则自下而上,多用话语分析和人种志话语研究法探究更具广泛意义的人际关系与联系。因此,人际语用学扩大语用学的研究视域,虽然依旧关注面子、礼貌等,但交际参与者的身份、地位、关系史、文化背景等因素在交际互动中的体现以及对交际中语言及非语言手段和策略选择的影响成为研究焦点。

2 人际语用学的研究范围与对象

人际语用学中人际的思想主要来自人际交际领域,传统上是在至少两人之间建立社交关系的过程(Fisher,Adams 1994:18)。人际语用学的跨学科和多学科性导致难以严格界定其研究范围与对象,因此有人称其为一种视角(perspective),从人际关系的不同方面、交际主体的构成、互动过程、语料特征以及分析层次等方面对其描述(O’Driscoll 2013:170-181,Haugh et al. 2013:8)。

人际语用学探究非语言本质的其他方面,如面子、礼貌、关系等(Brown,Levinson 1987;Eelen 2001;Watts 2003;Locher,Watts 2005,2008;Arundale 2006,2010;Spencer-Oatey 2013;冉永平 2011;冉永平 刘平 2015),分析视角从说话人意图和言语行为转移到听话人感受与评价,随后关注人际关系的建立、维持与改变,并且通过对参与者角色的细分,变革传统研究中操控性说话人与被动听话人的理想化交际模式。从面子、礼貌、不礼貌到关系研究,人际语用学与语言语用学渐行渐远,开拓出新的研究领域和范式。

2.1人际关系的概念化

人际语用学把人际关系单独概念化。迄今,对关系的语用学研究多围绕面子和礼貌进行(Spencer-Oatey 2013:122)。Brown和Levinson(1987)、Lakoff(1989)、Leech(1983)、冉永平(2011)等把不/礼貌概念化为面子维护、关系平衡、关系管理等。后来,Locher和Watts(2005,2008)以及Arundale(2010,2013a)等甚至把面子与关系等同,并提出应该把面子作为人际语用学的研究焦点。针对此,Spencer-Oatey认为,不应该通过面子、礼貌等研究关系,而要从更宏观、独立的视角对关系概念化(Spencer-Oatey 2013:122)。为突出人际关系的多方性及动态性,她不再沿用“关系”,而用“建立联系”(relating),因为前者隐含静态、二元含义,后者强调人际关系的建立、维持与管理,体现其动态性与多方参与的复杂性。目前,人际语用学被概念化为从语用学视角研究交际与互动中的人际关系(Haugh et al. 2013:2),虽较为宽泛,但毕竟可以摆脱对面子和礼貌的依附,确定独立研究地位。

2.2 人际关系关涉的方面

传统语用学研究语言的“所言”和“所含”,把交际看成“编码—解码”的推理过程,试图通过语言形式理解说话人意图。Leech(1983)的人际准则以及Brown和Levinson(1987)的礼貌策略帮助了解在何种意图下,应该遵守的规则或原则。虽然Leech进一步发展礼貌理论,把之前以Brown和Levinson,Leech,Lakoff等研究成果为基础的礼貌观视为经典,把以Eelen(2001),Watts(2003),Mills(2003,2009)等新兴礼貌观为基础的话语视角称为后现代视角,并基于语用语言和社交语用现象之分,提出“语用语言礼貌”(pragmalinguistic politeness)和“社交语用礼貌”(sociopragmatic politeness)。(转引自冉永平2011:765) 研究的出发点仍是说话人语言选择和意图表达。Grainger指出,如果只关注说话人意图会忽视交际中其他参与者的作用,特别是所言对听话人产生的影响,因为在交际中听话人也不完全被动,他们的反馈会影响交际的过程和效果(Grainger 2013:29)。另外,交际中除直接参与者外,还有间接参与者,他们的角色以及之间的关系、态度、情绪等都会影响交际。因此,人际语用学研究范围扩大到影响人际关系的多个方面。

具体而言,Haugh等提出,要从3个方面研究人际语用学:人际关系、人际态度/情绪、人际评价(Haugh 2013:4)。在礼貌和面子研究中有些是关于人际关系和人际评价的,除Arndt和Janney(1985)曾研究包含言语、声音等多模态情绪外,多数研究并未涉及情绪,情绪在不礼貌研究中受到较多关注。Kasper(1990:193)和Beebe(1995:154-168)讨论情绪驱动的不礼貌,Culpeper称之为情绪性不礼貌,并指出不礼貌与社会规范有关(Culpe-per 2011:65-70)。Langlotz和Locher从话语分析视角提出多模态框架,分析情绪在关系研究中的作用(Langlotz, Locher 2013:87-107)。O’Driscoll明确指出,在人际语用学研究中,语言分析不再占据唯一地位,如果仅仅关注语言,就可能遗漏情绪,而情绪线索对分析人际关系至关重要。他同时指出,识别和评判情绪有难度,因为情绪无法通过语言编码,只能依赖非语言线索(O’Driscoll 2013:170-181)。可见,人际语用学关注影响关系的多模态信息,但也不能本末倒置,把语言边缘化,因为语用学毕竟研究语言使用。恰当的做法是,在探究语言对人际关系的作用和影响时,不能忽视非语言因素,即使单独考察情绪、表情、手势等,也不可能完全把语言排除在外,因为除非在特殊情境中,非语言交际与语言交际总是如影相随,相互印证。

人际语用学对人际关系的考察采用共时与历时的方法,即不仅关注当下的人际关系状态,还追溯其历时演变。Haugh等指出,交际参与者之间的关系史(relational history)对互动过程或交流规范产生影响(Haugh 2013:6)。关系史包括交际者的前经历和社会关系网络。从历时角度看待人际关系,可以追踪某些交际行为的个人或群体方面的成因(O’Driscoll 2013;Kádár,Bax 2013)。

2.3 交际参与者的角色细分

传统语用学把交际参与者简单分为说话人和听话人,重点在说话人,甚至通过限定话语产出条件,如设定交际角色和情景,操控话语产出过程,试图把说话人理想化。后来,在面子、不/礼貌研究中,焦点转向听话人评价、回应等。在人际语用学研究中,说话人和听话人地位相同,有时听话人的反应和感受可能对评判人际关系更重要。实际上,人际语用学研究不再简单地区分说话人和听话人,而对参与者的角色进一步细分。

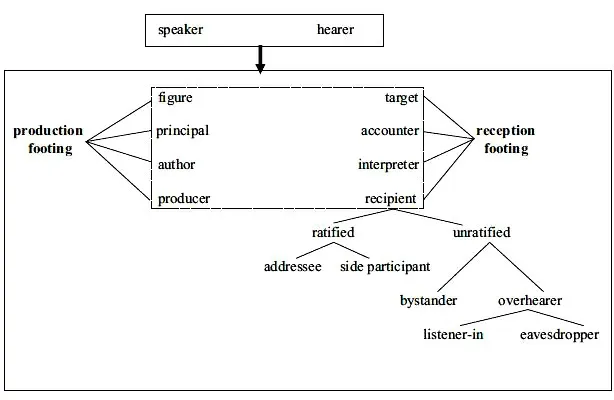

图1 交际参与者的参与秩序(Haugh 2013:62)

Haugh提出参与秩序(participation order)的概念,认为不/礼貌经常被概念化为听话人对说话人行为的评价,而评价是一种社会行为,不能用简单的说话人—听话人模式,而应该把交际参与者详细概念化(Haugh 2013:62)。他在Goffman(1981:144)的交际参与框架基础上,从话语产出和接收两方面把说话人角色概念化为发声者(animator)、作者(author)、责任者(principal)、谈及者(figure),并相应地把听话人概念化为接收者(recipient)、解释者(interpreter)、问责者(accounter)、目标者(target)。其中接收者又进一步细分为认可的和未被认可的,参见图1。

通过对参与者角色的层级概念化,可以更清楚地了解他们在交际中的地位以及与之相应的义务、责任和权利,继而深入探究不同参与者对交际中的人际关系及其动态变化的作用和影响。

3 人际语用学的研究方法

人际语用学的研究方法,从语料与分析单位的选择、分析路径与层次的确定以及分析框架的搭建等方面都体现出后现代与跨学科界面研究的特征。语料范围是真实发生的人际互动性交际事件,从中选择体现人际关系特征的语言及非语言交际单位,分析路径自下而上,综合考虑个人认知、互动过程以及更广泛的社会文化背景等多维语境因素,在此基础上,融合不同学科的理论搭建分析框架,探究人际关系的建立、维持以及变化。

3.1 语料的语境特征与分析单位

传统语用学沿用真值条件语义学传统,研究语言本质,语料多为杜撰的、内省式或通过实验控制诱导出的非真实语料。此外,传统语用学认为语言形式、言语行为与意义和功能存在内在联系(Mills 2011:26-27),因为要研究说话人意图和语言以言行事功能,必然要描述所言与所含以及用什么语言形式、做什么事情、产生什么效果,似乎有把语言形式与意图、功能、效果对应起来的倾向。人际语用学不再仅仅关注语言,所有与人际关系有关联的方面,包括情绪、肢体语言、副语言、环境因素(空间距离、时间)都可能提供证据和线索,成为分析单位。

人际语用学研究中选择语料的关键是适当语境条件的限定。O’Driscoll指出,人际语用学研究自然发生的、在身份可识别的交际者之间进行的交际活动,一般为小规模的人际互动(O’Driscoll 2013:170)。他把语境分为微观—社会语境和人际关系语境。此外,Arundale提出人际语用学研究的3点假设:(1)同时研究交际行为和语言;(2)用实证的方法;(3)研究面对面的交流(Arundale 2013b:13)。总之,典型的人际关系语境有以下特征:交际中关注焦点是人际方面,不是以完成任务或交易为目的;交际参与者的目的是建立、维持、改变人际关系,并在交际中有相应的语言和非语言方面的表现。即人际语用学研究重点是交际者的个人属性(personhood),而非社会和机构属性(Haugh et al. 2013:3)。

人际语用学的分析单位可以是交际中承载人际意义的多模态意义系统中任何一个交际行为或状态。O’Driscoll(2013:174)采用Goffman(1981)的术语“move”,指称人际语用学的分析单位。Goffman把“move”定义为任何对交际进程有影响的行为或状态(Goffman 1981:23-29)。因此,“move”是一个交际单位,可能是一个话语、话轮、言语行为、某个肢体语言或者某种交际状态。

3.2 分析层面与路径

传统语用学多采用自上而下的绝对主义视角,探究原则、准则等的普适性,如Brown和Levinson(1987)的积极面子与消极面子。而人际语用学采用自下而上的相对主义视角,认为交际与微观、中观及宏观语境息息相关,始终处于动态变化中,否认普适原则与准则存在的可能与必要。

在人际语用学研究中,对研究层面的选择有不同的看法。Levinson认为,分析复杂社会文化现象要在个体、互动、社会文化3个层面进行(Levinson 2006:85-93)。由于人际交际发生在个体间,不可避免受个人经历、心理、认知等因素影响,如交际者的前经验和知识、对语境制约的判断、交际意向的表达方式等都影响和制约交际的进行方式与功效。因此,对个体认知因素的探究在语用学研究中始终占据重要地位。Arundale则指出,人际语用学应摒弃长久以来的个人角度,从社会角度理解关系更为重要(Arundale 2010:137-169)。然而,Langlotz(2010:195-196)和Spencer-Oatey(2013:122)等把意义构建看成社会—认知过程,认为个体认知和社会共建同等重要。同样,Kecskes(2010:50)提出语用学研究的社会—认知视角(socio-cognitive approach),强调要把个体认知与社会文化因素结合起来研究语言使用。王寅提出新认知语用学的概念,指出语用学研究要有机整合社会和认知两大要素以便分析语用推理和会话含意(王寅 2013:1-4)。不过,Haugh 等(2013:4)指出,严格区分个体、互动、社会文化3个层面并非易事,社会文化层面的影响在个体和互动层面必然有体现,如交际者之间对社会文化常规认识的磋商(即互动层面与社会文化层面的交织),或者交际者通过语言行为对社会文化常规的确认、验证、挑战和改变(即个体层面与社会文化层面的交织),因此他们提出人际语用学研究应立足于互动层面。

在分析路径选择上,礼貌和面子研究分一级和二级。在礼貌研究中,Locher和Watts(2008)以及Watts(2003)区别两种情况:(1)交际者在具体交际情境中感受到的、在特定社会文化情景中的不/礼貌;(2)在理论层面,研究者从普适原则与准则角度判断的不/礼貌。Eelen把前者称为不/礼貌Ⅰ,是社会心理概念,研究路径从具体交际情景出发,自下而上;把后者称为不/礼貌Ⅱ,是社会语言学概念,研究路径从理论和概念出发,自上而下(Eelen 2001:31)。可见,不/礼貌Ⅰ指交际参与者的感知,本质是评价性的、文化特有的;而不/礼貌Ⅱ是研究者的分析,具有理论价值和文化普适性。与此一脉相承,Arundale区分一级面子和二级面子,主要采用一级面子视角,但同时也探讨如何把交际参与者对面子的感受融入到理论层面的解释中,即将一级和二级分析路径结合起来(Arundale 2013a:109)。因此,人际语用学研究也可以分一级关系和二级关系,目前研究多采用一级路径,即选择真实交际互动中的语料,自下而上,关注交际参与者的个人感知、反应和评价。Spencer-Oatey(2013:122)从“草根视角”调查在工作场所基层员工对工作中人际关系的看法,属于一级关系研究。Grainger指出,若要解释不同地方的人在不同语境中如何表现礼貌,须采用自下而上、相对主义的视角,即一级路径(Grainger 2013:32)。但如果要总结语言是如何调解人际关系,又是如何随着社会文化环境的变化而改变,就要自上而下地寻找普适原则,即二级路径。

3.3 人际关系研究的理论取向

人际语用学具有跨学科界面性质,因此会整合不同学科的相关概念和理论以搭建分析框架。以下简介Werner和Baxter(1994)有关人际关系研究的5个取向,对评价和理解相关理论和研究具有指导意义。

(1)特质取向(trait orientation):该取向把个人及心理过程作为分析单位,认为人独立于情境,行为动力存于个人内心。

(2)情景取向(situational orientation):该取向把个人和情景视为独立因素,认为人的行为既取决于个人也取决于社会和物质环境,个人和情景因素共同影响行为,但在事件发展过程中不变。

(3)有机系统取向(organismic orientation):该取向把研究者作为局外观察者,把整个系统作为分析单位,认为个体不能独立于整体单独研究,因为系统中各部分相互依存。然而,如果要了解个体因素之间以及个体因素对系统的作用,仍然可以对个体因素独立界定和观察。

(4)交易取向(transactional orientation):该取向把系统看成一个整体,系统中的各部分彼此限定,共同对事件进行界定和意义解读,因此不能独立研究系统的单独部分。研究者的任务是考察一段时间内系统功能发挥的作用,描述事件进展过程中呈现的模式、组织方式等。

(5)辩证取向(dialectical orientation):该取向除了认同交易取向对系统及其组成部分之关系的看法外,进一步聚焦系统中对立关系之间的张力,通过观察矛盾对立关系之间的动态博弈,描述事件进展中可观察到的模式及组织方式。

Werner和Baxter对以上5个取向的区分为从总体上审视关涉人际语用研究的理论提供有价值的工具(Arundale 2010:143-144)。在具体研究中,Arundale(2013a)和Spencer-Oatey(2013)都以交际传播学中的关系辩证理论(Relational Dialectics Theory, 以下简称RDT)(Baxter,Montgomery 1996)为分析框架。根据RDT,人际关系包括3对基本矛盾:联系与疏离、确定性与不确定性(或可预测性与新奇性)、开放性与封闭性。每对矛盾的两个对立面既相互吸引又相互排斥,充满张力,即人际关系总是在矛盾两极之间动态变化。这实际上就是Werner和Baxter的第五个取向。此外,RDT指出,只有在互动交际中,矛盾对立的张力状态才出现,而在个人认知层面不存在。在面子研究中,Arundale认为,联系—疏离这对矛盾关系最相关,不管是与陌生人建立联系,还是与熟人疏远关系,人际关系的联系与疏离总是相对而言,互为参照;并且联系与疏离的动态变化也是个人与社会关系的构成部分,因此有助于理解Brown和Levinson的面子普适原则和策略(Arundale 2013a:111)。Spencer-Oatey则把RDT与面子理论结合,调查基层员工对工作中人际联系的看法及关注点,并探究如何对草根观点概念化。她指出,RDT描述关系的内容和性质,面子理论提供动机阐释,即解释交际中个人需求以及个人需求如何影响人际联系的建立和管理,两个理论相辅相成(Spencer-Oatey 2013:121-137)。

4 结束语

人际语用学虽然源于语用学,但与传统语言语用学的研究目的、对象和方法不同,不再探究语言本质,而是更多地利用后现代话语分析、人类学和人种志话语研究等方法,关注语言以及非语言因素对人际方面的作用与影响,因此扩大语用学的研究视域。人际语用学交叉学科的性质丰富其内涵和外延,但对限定其研究范围、对象和范式造成困难。此外,在人际语用学研究中,言语行为、会话含意等经典语用学理论仍可以为其提供支撑。Grainger指出,人际语用学不应全盘否定传统语用学,不应将“婴儿与洗澡水”一起倒掉。他承认传统语用学的研究范式存在弊端,但同时指出后现代话语研究法也存在问题,主要是过分注重语境,弱化语言作用,致使话语分析与阐释缺乏直接的语言证据。他进一步阐明要进行人际语用学研究,就要将传统语用学理论、后现代视角以及基于民俗研究的方法3者结合(Grainger 2013:27-38)。由此可见,人际语用学应该传承和发展传统语言语用学,进一步拓宽语用学的研究视野,努力开辟新的研究领域和范式。

冉永平. 当代语用学研究的跨学科多维视野[J]. 外语教学与研究, 2011(5).

冉永平刘 平. 人际语用学视角下的关系研究[J].外语教学, 2015(4).

王寅. 新认知语用学:语言的认知—社会研究取向[J]. 外语与外语教学, 2013(1).

Arndt, H., Janney, R. Politeness Revisited: Crossmodal Supportive Strategies[J].InternationalReviewofAppliedLinguistics, 1985(23).

Arundale, R.B. Face as Relational and Interactional: A Communication Framework for Research on Face, Facework, and Politeness[J].JournalofPolitenessResearch, 2006(2).

Arundale, R.B. Relating[A]. In: Locher, M., Graham, S.L.(Eds.),InterpersonalPragmatics[C]. Berlin: Mouton de Gruyter, 2010.

Arundale, R.B. Face as a Research Focus in Interpersonal Pragmatics: Relational and Emic Perspectives [J].JournalofPragmatics, 2013a(58).

Arundale, R.B. Conceptualizing ‘Interaction’ in Interperso-nal Pragmatics: Implications for Understanding and Research[J].JournalofPragmatics, 2013b(58).

Baxter, L.A., Montgomery, B.M.Relating:DialoguesandDialectics[M]. New York: Guilford, 1996.

Beebe, L.M. Polite Fictions: Instrumental Rudeness as Pragmatic Competence[A]. In: Alatis, J.E., Straehle, C.A., Gallenberger, B., Ronkin, M.(Eds.),LinguisticsandtheEducationofLanguageTeachers:Ethnolinguistic,Psycholinguistic,andSociolinguisticAspects[C]. Georgetown: Georgetown University Press, 1995.

Brown, P., Levinson, S. Universals in Language Usage: Politeness Phenomena[A]. In: Goody, E.(Ed.),QuestionsandPoliteness[C]. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

Brown, P., Levinson, S.Politeness:SomeUniversalsinLanguageUsage[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Culpeper, J.Impoliteness:UsingLanguagetoCauseOffence[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Culpeper, J., Marti, L., Mei, M., Mevala, M., Schauer, G. Cross-cultural Variation in the Perception of Impoliteness: A Study of Impoliteness Events Reported by Students in England, China, Finland, Germany and Turkey[J].InterculturalPragmatics, 2010(4).

Eelen, G.ACritiqueofPolitenessTheories[M]. Manchester: St Jerome, 2001.

Enfield, N. J. Relationship Thinking and Human Pragmatics [J].JournalofPragmatics, 2009(41).

Fisher, A.B., Adams, K.L.InterpersonalCommunication:PragmaticsofHumanRelationships[M]. New York: McGraw-Hill Publishing Company, 1994.

Goffman, E.FormsofTalk[M]. Oxford: Blackwell, 1981.

Grainger, K. Of Babies and Bath Water: Is There Any Place for Austin and Grice in Interpersonal Pragmatics? [J].JournalofPragmatics, 2013(58).

Haugh, M. Im/politeness, Social Practice and the Participation Order [J].JournalofPragmatics, 2013(58).

Haugh, M., Kádár, D.Z., Mills, S. Interpersonal Pragma-tics: Issues and Debates [J].JournalofPragmatics, 2013(58).

Kádár, D.Z., Bax, M. In-group Ritual and Relational Work[J].JournalofPragmatics, 2013(58).

Kasper, G. Linguistic Politeness: Current Research Issues[J].JournalofPragmatics, 1990(14).

Kecskes, I. The Paradox of Communication: Socio-cognitive Approach to Pragmatics[J].PragmaticsandSociety, 2010(1).

Lakoff, R. The Limits of Politeness: Therapeutic and Courtroom Discourse[J].Multilingua, 1989(8).

Langlotz, A. Social Cognition[A]. In: Locher, M., Graham, S.L.(Eds.),InterpersonalPragmatics[C]. Berlin: Mouton de Gruyter, 2010.

Langlotz, A., Locher, M.A. The Role of Emotions in Relational Work[J].JournalofPragmatics, 2013(58).

Leech, G.PrinciplesofPragmatics[M]. London: Longman, 1983.

Levinson, S. Cognition at the Heart of Human Interaction [J].DiscourseStudies, 2006(1).

Locher, M., Graham, S. L. Introduction to Interpersonal Pragmatics [A]. In: Locher, M., Graham, S.L.(Eds.),InterpersonalPragmatics[C]. Berlin: Mouton de Gruyter, 2010.

Locher, M., Watts, R. Politeness Theory and Relational Work [J].JournalofPolitenessResearch, 2005(1).

Locher, M., Watts, R. Relational Work and Impoliteness: Negotiating Norms of Linguistic Behavior[A]. In: Bousfield, D., Locher, M.(Eds.),ImpolitenessinLanguage[C]. Berlin: Mouton de Gruyter, 2008.

Mills, S.GenderandPoliteness:StudiesinInteractionalSociolinguistics[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Mills, S. Impoliteness in a Cultural Context[J].JournalofPragmatics, 2009(41).

Mills, S. Discursive Approaches to Politeness and Impoliteness[A]. In: LPRG (Eds.),DiscursiveApproachestoPoliteness[C]. Berlin: Mouton de Gruyter, 2011.

O’Driscoll, J.The Role of Language in Interpersonal Pragma-tics[J].JournalofPragmatics, 2013(58).

Spencer-Oatey, H. Conceptualising ‘the Relational’ in Pragmatics: Insights from Metapragmatic Emotion and (Im) Politeness Comments [J].JournalofPragmatics, 2011(43).

Spencer-Oatey, H. Relating at Work: Facets, Dialectics and Face [J].JournalofPragmatics, 2013(58).

Watts, R.Politeness[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Werner, C.M., Baxter, L.A. Temporal Qualities of Relationships: Organismic, Transactional, and Dialectical Views [A]. In: Knapp, M., Miller, G.R.(Eds.),HandbookofInterpersonalCommunication[C]. London: Sage, 1994.