英语论说文教学的社会认知模式及其课堂运用

唐 磊,江晓敏

(1.遵义医学院外国语学院;2.遵义师范学院外国语学院,贵州遵义563006)

英语论说文教学的社会认知模式及其课堂运用

唐 磊1,江晓敏2

(1.遵义医学院外国语学院;2.遵义师范学院外国语学院,贵州遵义563006)

文章以论说文入手,借助语类理论和写作认知论,提出了大学英语论说文教学的社会认知模式,并探讨该模式在课堂中的运用。该模式以语类规范、思维训练和语法知识为教学重点,突出学生“读者意识”与“修辞目标意识”的培养,是大学英语论说文教学的一种新尝试。

论说文;社会认知模式;英语写作教学;课堂运用

英语写作是大学生英语综合运用能力的重要组成部分,同时作为一种表达性输出它也是二语习得中培养难度最大的技能[1]。尽管写作教师一直辛勤探索,学生的英语写作能力还是不尽如人意。单就英语四、六级考试数据反映的情况来看,目前学生写作成绩还很不理想[2],“学生作文写不出来,写不完,写不好的情况比比皆是”[3]。从语篇层面来看,高校学生的英语论说文写作还存在“读者意识薄弱”、“论证不深”和“结构欠合理”等诸多问题[4]。在此背景下,改进大学英语写作教学,探索新的写作教学方法刻不容缓。本文以论说文入手,借助Hyland等人的语类理论和Flower与Hayes的写作认知论,提出大学英语论说文教学的社会认知模式,并探讨该模式在课堂中的操作方式。

一、论说文:概念及传统教学方法

广义而言,论说文(expositoryessays)是一种有别于记叙文的文体,要求作者通过文章说明事理、阐发见解、宣示主张并论证,其中以议论文(argumentative essays)最为常见[5]。“以理服人”即“劝说性”与“推理性”是论说文最主要的特征。论说文中,作者需借助各种语言资源通过推理论证引导读者相信他所相信的东西,接受他所接受的东西。根据教育部2007年制定的《大学英语课程教学要求》,论说文是大学阶段学生应当掌握的主要文体也是大学英语写作教学的重点。与之相应,无论是全国性的英语标准化水平测试(如CET4/6)还是各学校组织的学业测试,通常都以写各种论说文的方式来考查学生的英语写作能力。

鉴于论说文在大学英语写作教学中的重要性,学界一直在不遗余力地探寻各种有效的教学方法。写作教学中常见的成果教学法、过程教学法和体裁教学法都普遍应用于论说文教学,并以后两种教学法为主流。成果教学法以行为主义为理论基础,教学重点关注学生写作静态的‘成果’。但该教学法仅局限于关注句子层面的修辞形式和语言的正确性,忽视培养学生的语篇意识和劝说策略[6]。过程教学法以交际理论为基础,弥补了成果教学法只关注静态写作成果的弊端,强调写作是动态的,包含写前准备、撰写、修改和定稿等多个往复性的过程。过程教学法虽然加强了学生写作中的过程意识和主观能动性,但由于整个教学步骤包含初稿撰写等七个教学步骤,课堂费时长,往往不能培养学生限时写作的能力(如考试中的论说文写作)[7];同时过程教学法忽视了写作的社会交际性,忽略了社会语境对写作的制约。

体裁教学法以语类理论(genretheory)为基础被广泛看作是对过程教学法缺点的“社会性回应”[8]。体裁教学法帮助学生掌握不同体裁所具有的社会功能及实现这些社会功能所需的被某个话语社区所广泛认可的语篇结构及语言特征。体裁教学法强调了写作的社会规约性,但对于生成这些规约性结构和语言特征时作者所经历的认知思维过程鲜有触及[9]。对作者写作中思维过程的忽略极易导致体裁教学沦为“机械的写作模板教学”,最终造成学生论说文的千人一面、千篇一律。鉴于过程教学法和语类教学法在论说文教学上的不足,本文以写作认知论和语类理论为理论支点,针对论说文的特点提出大学英语论说文教学的社会认知教学模式,并探讨该模式在课堂上的运用方式。

二、社会认知教学模式:定义、理论基础及特点

1.定义

本文提倡的社会认知教学模式是一种以写作的社会性和认知性为理论指导,专门针对英语论说文这一语类的写作教学方法。该方法以语类规范、思维训练和语法知识为教学重点(详见下文3.2),旨在帮助学生掌握各种常见论说文体的语类功能、语类规范、各语类规范背后作者的认知思维活动以及实现相关语类功能的语言资源及其组织规则。该教学模式强调培养学生论说文写作中的“读者意识”和“修辞目标意识”,从而帮助学生写出劝说性强,论证结构安排合理的英语论说文。

2.理论基础

写作的认知性与社会性是社会认知教学模式的两个理论出发点。就写作的认知性而言,该模式首先肯定写作是一种动态的心理活动,是一种包括构思、起草、修改等循环往复过程的认知活动。在这一点上与过程教学法的出发点是一致的。同时在认知性的认识上,本模式汲取了Flower与Hayes写作认知论的观点,特别强调作者写作中的主观能动性,认为写作是作者积极解决问题、制定目标与产生决策的过程[10][11]。Flower与Hayes认为在构思阶段,作者先要分析确定通过文本写作需要解决的问题;问题确定后,需制定一系列包括宏观与微观层面的修辞目标。宏观层面的目标是高层次的指导性目标,指导作者完成整个语篇的创作与语篇内部的衔接。微观层面的目标服务于宏观目标,在语步(move)及其以上层面产生意义。修辞目标确定后,作者还需做出决策,决定由何种方式实现修辞目标(是通过阐述个人主观看法、列举个人经历、引用客观事实、他人观点还是反驳对立观点?)。

就写作的社会性而言,社会认知教学模式还认为写作是一种社会意义建构[12]。换而言之,写作是一种社会交际互动,实现特定的社会功能。在具体交际中,作者需遵守某个话语社区(discourse community)所认可的话语规范来参与该社区的交际活动。写作的社会性就决定了写作的认知心理活动并非存在于空中楼阁之中,而是产生于特定的社会语境(如交际功能、读者)并受该语境的影响和制约。具体而言,文本的创作始于某个社会交际目的,被读者阅读并认可后才能实现特定的交际功能,所以写作的心理活动必须考虑具体社会语境。概言之,社会性和认知性是社会认知教学模式的“两翼”,两者是统一的,是教学实施的理论基础。

3.显著特点

社会认知教学模式的理论出发点决定了该模式有以下两个显著特点:首先该模式突出写作中的“读者意识”。如前文所述,该模式强调包括读者在内的社会语境对写作心理活动的制约。因此,写作中无论是问题分析、修辞目标制定还是具体语言资源选择等认知活动,作者都必须考虑读者并对读者阅读文本后的反应做出预测。作者是所创作文本的第一读者,所以在文本创作的各个阶段作者必须积极“投射自我”[13],即作者设身处地从读者的角度来想象和预测其他目标读者对文本的预期和反应,积极思考作者的角色以及作者与读者的人际关系,并在创作中做出适当的反应。只有充分“投射自我”(“读者意识”)才能创造出被读者理解和认可的文本。所以,培养“读者意识”是社会认知教学模式的鲜明特点之一,也是该模式取得效果的保障,正如Moffett所言,“任何教写作的人,其首要任务是培养读者意识,如果不培养读者意识,教学难有什么效果”[14]。

其次,该模式强调写作中的“修辞目标意识”。“修辞目标意识”的强弱是区分作者写作技能高低的重要标志之一[15],它指的是写作中参考具体社会语境(如论题、读者预期等)设立一系列明确的写作目标,并在语言资源选择(如语篇结构、句法结构、词汇选择)等决策活动上以预设的各级写作目标为依据和导向。如前文所述,这些目标既包括指导整个语篇结构组织的宏观目标,还包括服务于宏观目标的语步及语步以上层面的微观目标。修辞目标必须明确、有层级性,才能保证文本条理性,语篇结构层次清晰、衔接连贯。

三、社会认知教学模式的课堂运用

1.教学目标

如前文所述,社会认知教学模式下的英语论述文教学旨在帮助学生熟悉各种典型论说文体的语类功能,掌握这些体裁的语类规范、常用语言资源以及语言资源的组织规则。同时该模式强调培养学生写作中的“读者意识”和“修辞目标意识”,从而强化学生对写作交际功能的认识,最终形成敏锐的论说文“劝说意识”。

2.教学内容

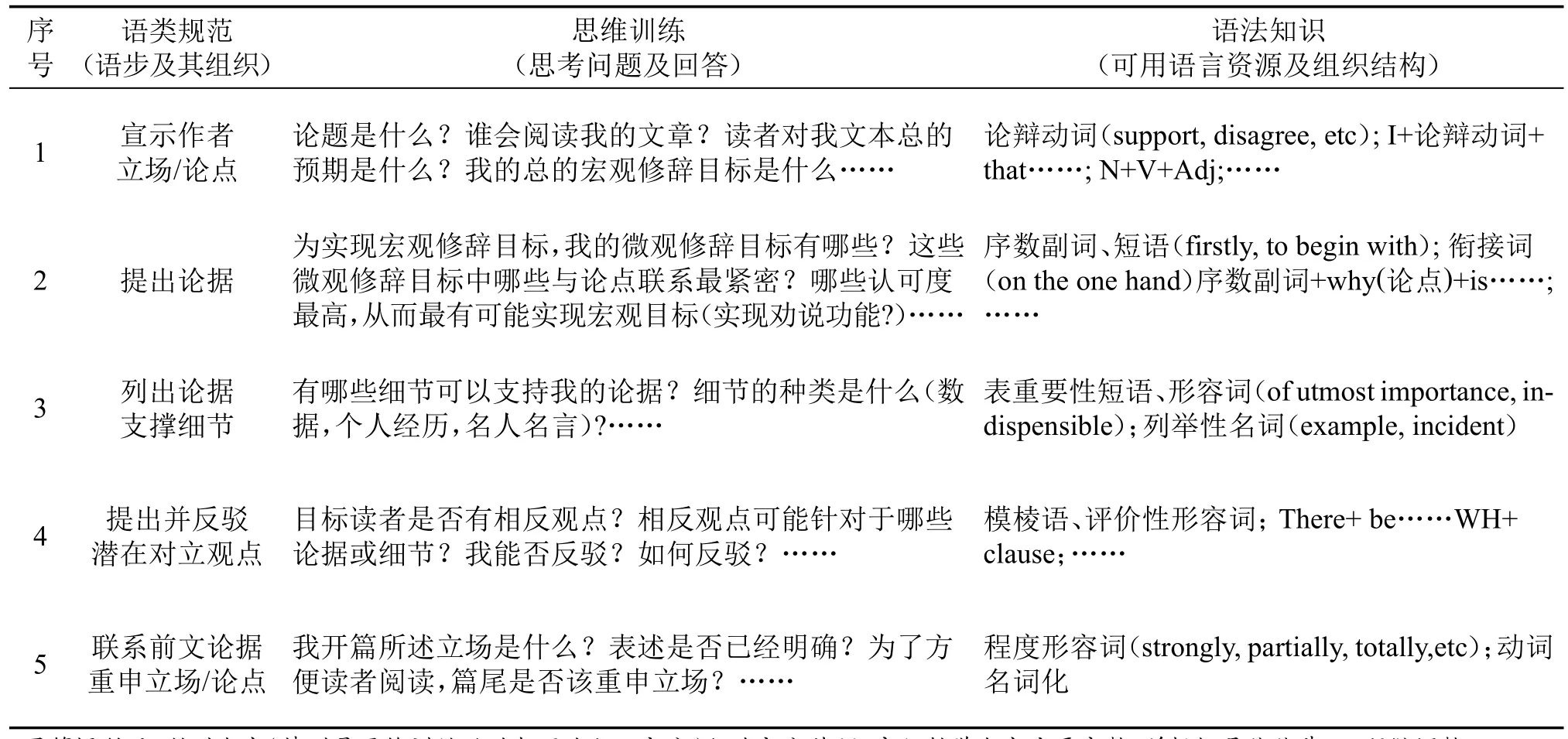

基于教学目标,结合论说文“以理服人”的特点,该模式的课堂教学内容主要包含三方面(详见表1):(1)语类规范;(2)思维训练;(3)语法知识。三方面的教学内容是相互联系而不是孤立的。就语类规范而言,由于写作是社会性的交际活动,论说文的作者若想实现论说文的“劝说”功能,必须先遵守论说文这一语类(体裁)社区(genrecommunity)约定俗成的行为规范(即语类规范),具体表现为语步种类及对语步的组织。以议论文为例,典型的必要语步包括五种:(1)宣示作者立场/论点;(2)提出论据;(3)列出论据的支撑细节;(4)提出并反驳潜在的对立观点;(5)联系前文论据重申立场/论点。其中,语步(1)与(5)分别常出现在文本开篇与结尾,语步(2)、(3)、(4)处于篇中,(2)与(3)紧密相连,(4)的具体位置较为灵活,作者可根据论述需要或偏好置于篇中恰当位置[16]。

思维训练活动与语类规范紧密相连,指的是产生语步及组织语步时作者的修辞目标制定与语言资源选择等决策活动,具体表现为作者创作时对一系列写作问题的思考以及对问题的解答。如语步(4)背后的思考问题可为:目标读者(如评阅者)对同一话题是否有其他立场/论点?他们的立场/论点是否与我的相同还是对立?是否应当反驳他们?如何反驳?这样反驳是否充分?教学中学生的思维方式可能有差异,但教师应当培养学生结合语类规范思考的意识,避免“机械的模板教学”。

社会认知教学模式中的语法知识与传统的语法教学不同,它不是脱离语境的孤立的语法知识点,而是结合修辞目标,实现语类行为的语言资源与语言资源组织规则的统称。就语步(4)为例,作者在提出与反驳潜在的独立观点时常使用的语言资源有:模糊数词(some,many,a few,etc)、情态动词(may,might,could,etc)、模棱语(to somedegree,possibly,likely,propaply,etc)、评价性形容词(understandable, superising,etc)、转折性连词(however,nevertheless, etc)等;可采用的语言结构有:There be句型、WH句型等。这些语言资源和结构在实现语步(4)的反驳功能时可能表述为:“Of course,there definitly a few people who hold....;Their points,to some dgree,are quite understandable in terms of.....;What they neglected,however,is...”.

3.教学实施

教学大纲与教材是教学活动顺利开展的前提与保障,实施论说文教学的社会认知模式也不例外。但鉴于英语写作只是大学英语教学的部分教学内容,论说文(虽然是重点文体)也是诸多教学体裁之一,该模式的教学大纲和教材编写不能脱离或打乱现有教学安排,而应结合现有大学英语课程大纲和教材进行编写。此外,如前文所述,本教学模式的显著特征在于强调培养学生的“读者意识”和“修辞目标意识”,这两点在上文教学内容中的思维训练部分已有体现。同时为加强学生在此两方面的意识,课堂上应设计相应的写作训练活动。下文以论题“Should English be taken as a compulsory course in college?”为例,展示可采用的课堂训练活动。

表1 论说文社会认知教学模式的教学内容(以典型议论文为例)*

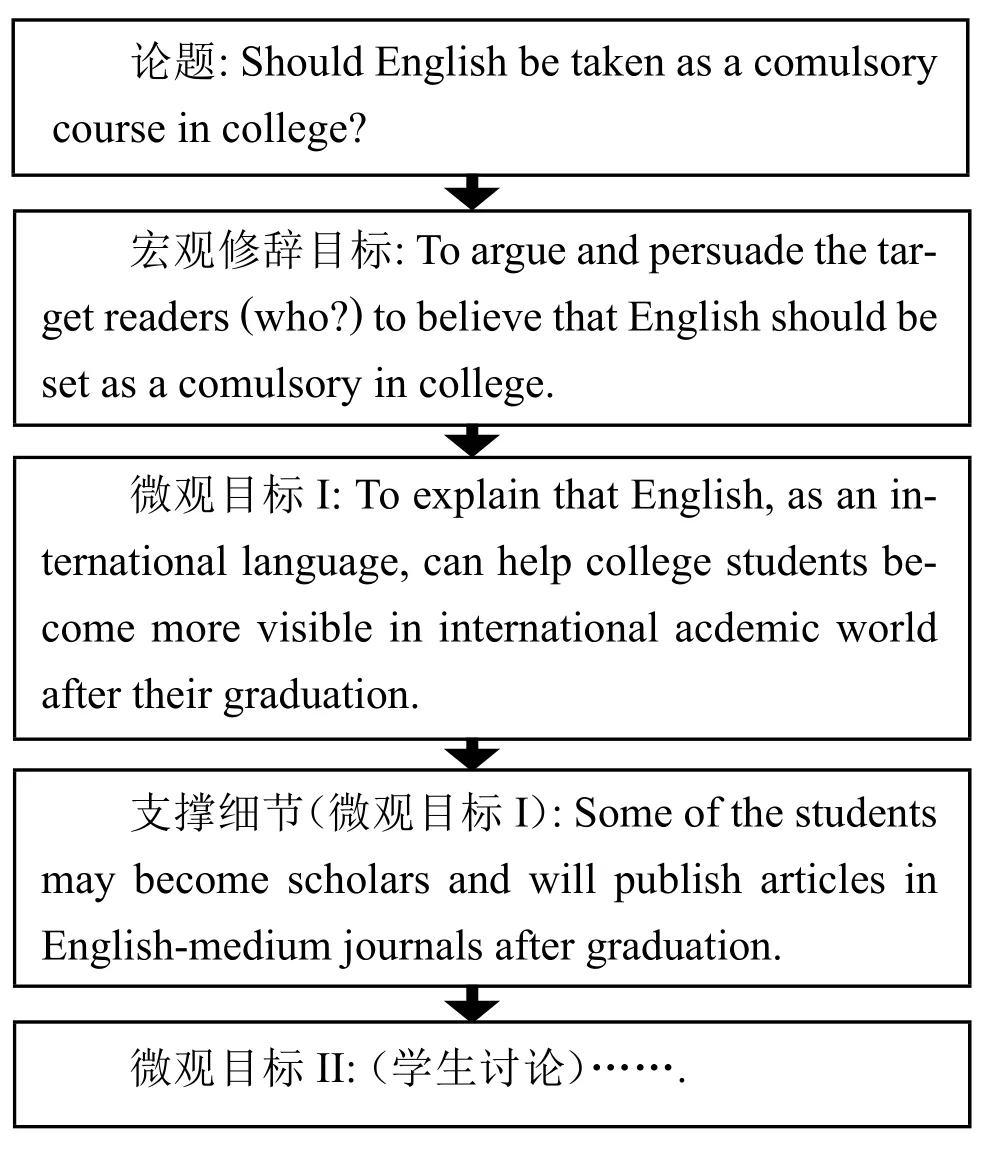

图1 “修辞目标意识”课堂培养活动

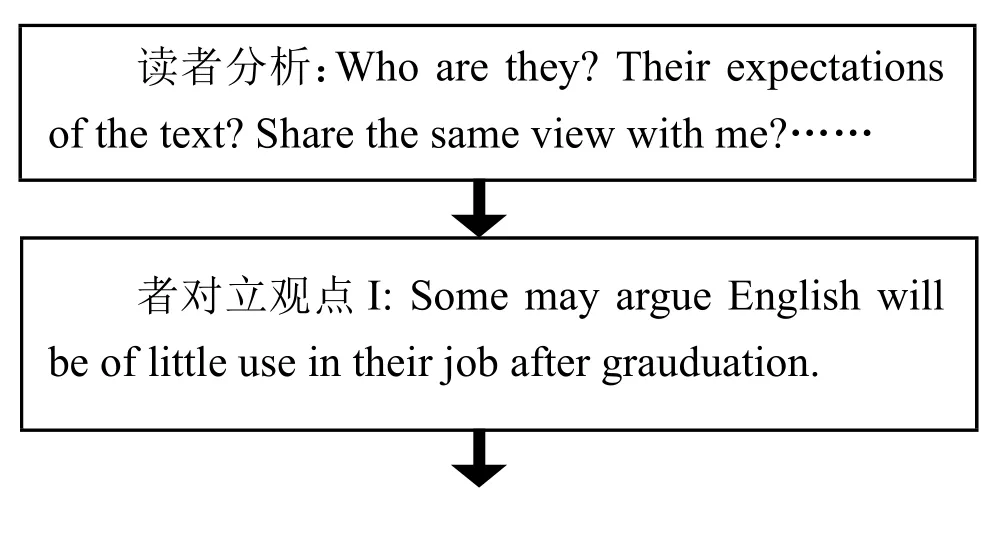

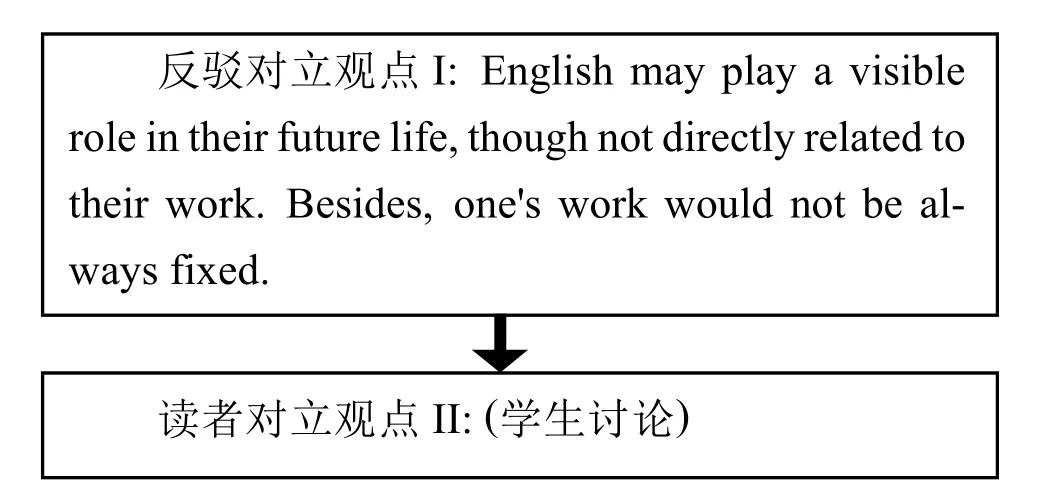

图1展示了培养学生“修辞目标意识”的课堂活动。根据论题(“English as compulsory course?”),教师可先示范并讲解如何针对论题,制定宏观修辞目标、微观修辞目标及相应的支撑细节。示范的方式可用上述图表的方式。示范和讲解后,可参考写作过程教学法与语类教学法共同倡导的教学中教师“支架”作用(“scaffoldingrole”),教师扮演辅助角色,由学生课堂分组讨论其他的微观目标与相应的支撑细节,并进行说明。教学到一定程度后,学生可独立就某个论题进行修辞目标意识训练。图2展示了培养学生“读者意识”的课堂活动。教师在课堂上可以通过图表、甚至是“角色扮演”的方式,让学生先分析目标读者(读者的身份、预期、作者与读者的人际关系),想象(或扮演)读者可能存在的质疑及作者对质疑的回应。与“修辞目标意识”活动类似,教师在活动中主要扮演“示范者”、“引导者”与“反馈者”的角色。

图2 读者意识课堂培养活动

四、结语

英语论说文写作是大学英语写作教学的重点也是难点。写作中学生存在“读者意识薄弱”、“论证不深”、“结构欠合理”等诸多问题。现有的教学方法要么忽视写作过程、要么忽视写作的社会性或者是忽略学生思维意识的培养,沦为“机械的模板教学”。针对论说文“以理服人”的特点,结合学生论说文写作中存在的问题,本文倡导论说文写作的社会认知教学模式。该模式以语类规范、思维训练和语法知识为教学重点,突出学生“修辞目标意识”与“读者意识”的培养,是论说文教学的一种新的尝试。必须指出的是,正如学者束定芳、庄智象倡导的那样现代外语教学(包括写作教学)孤立地依赖某一种教学方法是不科学也是行不通的[17]。社会认知教学模式不是排他性的,而是为大学英语写作教师提供了一种其他选择。实际教学中教师应坚持对学生“因材施教”,在教学方法上则“取长补短”。

[1]杜福兴.学习动机与大学英语写作[J].外语与外语教学,2004, (7):28-31.

[2]刘小庆.大学英语四六级写作中的中介语石化现象研究[J].河北广播电视大学学报,2012,(6):43-45.

[3]单文波.英语四、六级写作测试对大学英语写作教学反驳作用的启示——谈如何通过隐喻教学提高大学生英语写作能力[J].海军工程大学学报(综合版),2016,(2):65-69.

[4]刘建辉.输入-输出[J].内蒙古民族大学学报(社会科学版),2015,(2):104-107.

[5]Schleppegrell,M.J.The language of schooling:A functional linguistics perspective[M].Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum, 2004.91-92.

[6]张吉生,周平.英语写作教学法中“结果法”与“过程法”的对比研究[J].外语与外语教学,2002,(9):19-22.

[7]邓鹂鸣,刘红,等.过程写作法的系统研究及对大学英语写作教学改革的启示[J].外语教学,2003,(6):58-62.

[8]Hyland,K.Genre-based pedagogies:A social response to process[J].Journal of Second Language Writing,2003,12(1): 17~29.

[9]秦秀白.体裁教学法评述[J].外语教学与研究,2000,(1):42-46.

[10]Flower,L.&Hayes,J.R.A cognitive process theory of writ ing[J].College Composition and Communication,1981,32 (4):365-387.

[11]Hayes,J.R.A new framework for understanding cognition and affect in writing.In C.M.Levy&S.Ransdell(Eds),The Science of Writing:Theories,Methods,Individual Differences,and Applications[M].Mahwah,NJ:Erlbaum,1996.1-27.

[12]Hyland,K.Genre and second language writing[M].Ann Arbor:The University of Michigan Press,2004,37-39.

[13]Cited in Deng Ziyong,Teaching English Writing:A Socio-Cognitive Model[J].Modern Foreign Language(Quarterly), 2002,(4):408-417.

[14]Kirsh,G.&Roen,D.H.A sense of audience in written communication.Sage Pulication,Inc,1990.Cited in Deng Ziyong,Teaching English Writing:A Socio-Cognitive Model [J].ModernForeignLanguage(Quarterly),2002,(4):408-417.

[15]Koh,G.H.Intervention in the teaching of argumentative writing[J].Review of EducationalResearch and Advance for Classroom Teachers,2008(1),57-68.

[16]Cope,W.&Kalantzis,M.(Eds).The Power of Literacy:A Genre Approach to Teaching Writing[M].London:Falmer Press,1993.27-28.

[17]束定芳,庄智象.现代外语教学——理论、实践与方法[M].上海:上海外语教育出版社,1996.34-36.

(责任编辑:徐国红)

A Socio-Cognitive Model to the Teaching of Expository Writing and Its Classroom Application

TANG Lei1,JIANG Xiao-min2

(1.School of Foreign Languages,Zunyi Medical College;2.Zunyi Normal College,Zunyi 563006,China)

Drawing on genre theory and Flower&Hayes’cognitive model of writing,the present study proposes a socio-cognitive model to the teaching of expository writing and discusses its application in college English expository writing instruction.The proposed model focuses on the teaching of genetic conventions,the associated thinking process and the related grammatical knowledge,and highlights the training of students’“awareness of the target readers”and their“rhetorical goal-directed thinking”.The model is expected to be a new attempt for instructing English expository writing in colleges.

expository writing;English writing instruction;socio-cognitive model;classroom application

H319

A

1009-3583(2017)-0122-05

2016-10-11

贵州省教育规划课题(2014B181);遵义医学院校级教改课题“大学英语论说文教学的社会认知模式研究”阶段性成果(J-1-17)

唐 磊,男,甘肃兰州人,遵义医学院外国语学院副教授,硕士,主要从事英语教学研究。江晓敏,女,贵州遵义人,遵义师范学院外国语学院副教授,硕士,主要从事英语教学研究。

——语类范畴生成理论》评介