时局·文化·市场

宋泉 宋菁

[摘 要] 抗日战争时期,桂林“文化城”成为大后方的出版中心和国统区抗战舆论的前哨阵地。在颠沛流离的非常态社会环境下,文化的市场生存与社会责任的坚守显得更艰难可贵。《大公报》(桂林版)的诞生是抗战时局推动下的产物,承担着抗战文化信息传播的重要责任。对于抗战时期出版史的研究,因史料的散佚,而让诸多学者面临“无米之炊”。抗战时期的出版广告则为我们打开一个研究战时出版活动的新视窗。本文试图从《大公报》(桂林版)出版广告这一视角切入,多维度考察抗战时期桂林的文化生产情况,探寻非常态环境下书业生存的策略以及复杂时局影响下的文化生态。

[关键词] 抗战时期 《大公报》(桂林版) 出版广告

[中图分类号] G239.2 [文献标识码] A [文章编号] 1009-5853 (2017) 02-0117-07

Current Political Situation / Culture / Market

Song Quan Song Jing

(School of Chinese Language and Literature, Central China Normal University, Wuhan, 430079)(Guangxi University of Foreign Languages, Nanning, 530004)

[Abstract] In the Anti-Japanese War, Guilin, as a cultural city, became an Anti-Japanese War publishing center in the rear area under the ruling of the KMT. Under the social environment full of hardships, the survival of culture and commitment of social responsibilities were considered valuable and remarkable. Ta-Kung Pao (Guilin Edition), born under that political situation, bore the responsibility of promoting cultures on the Anti-Japanese War. However, due to limited historical resources and data, the study on the history of the publishing industry in the Anti-Japanese War was like making bricks without straw for researchers. The perspective on advertisement publishing during the Anti-Japanese War opened a new window for the research. This paper attempts to investigate into the promotion of Guilins culture during the Anti-Japanese War from the perspective of advertisement publishing in the Ta-Kung Pao (Guilin Edition), and explore the survival strategies of the publishing industry and its cultural ecology in that unusual political environment.

[Key words] Anti-Japanese War Ta-Kung Pao (Guilin Edition) Advertisement publishing

報纸广告一直是民国时期书业营销的主要阵地。《大公报》是民国时期最具影响力的报纸之一,抗战期间,《大公报》先后发行津、沪、汉、港、渝、桂各版。《大公报》(桂林版)于1941年3月15日创刊,由王文彬担任发行人兼副经理,1944年5月桂林沦陷后停刊。作为一份“不党”“不卖”“不私”“不盲”的报纸,《大公报》一直坚持独立经营的准则,因此《大公报》(桂林版)对广告的重视也是不言而喻的。抗战时期的桂林因出版业的繁荣有着“文化城”的美誉,《大公报》(桂林版)上的出版广告可谓一道文化风景,是这一时期出版盛况的见证者与记录者。从《大公报》(桂林版)出版广告这一视窗,我们看到非常时期桂林“文化城”的出版生态和文化特征。

1 广告数量与广告主体

全面抗战以前的《大公报》(以天津版1936年8月为参考)一般为16版,广告数量达到每期近200条(包括各类经济小广告),广告版面占整个报纸版面的35—40% [1]。抗战初期,广告版面曾达到过43% [2],内容上以日用品、医药、金融等行业广告为主。由于抗战初期的出版机构更倾向于在《申报》上投放广告,《大公报》上的出版广告数量并不多,通常为4—6条,且多为商务印书馆、中华书局、正中书局等大书局的广告,广告版面占比不大,位置比较分散,一版、二版、六版等都有书刊的广告(参见图1),广告时间也较为随机,一般在新书上市或折扣促销的时机刊登广告。在《大公报》(天津版)琳琅满目的商业广告中,出版业广告仿若一叶扁舟,并不显得抢眼。

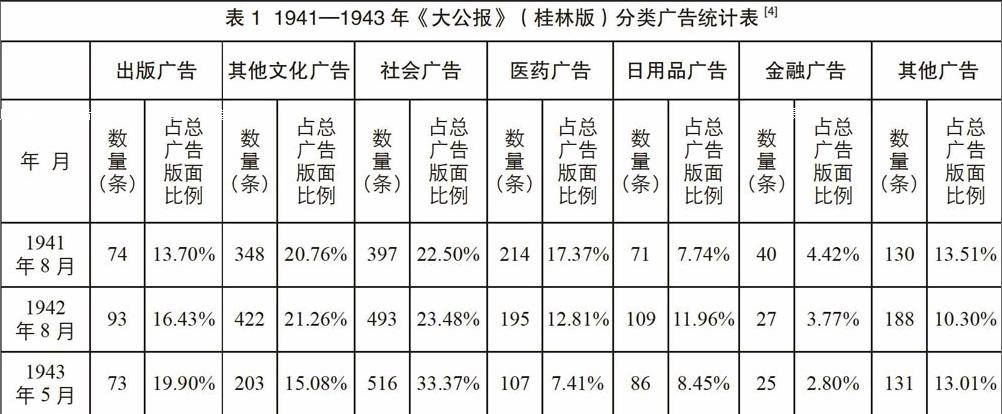

1941年之后,《申报》在上海沦陷区被日本海军接管,陷入没落,加之出版业辗转迁移至西部,出版业的广告投放逐步转向迁至渝、桂的《大公报》。《大公报》(桂林版)的编印虽然只有“一大张”(四个版),但依然维持着较高的广告版面比例,从不同类型的广告占比来看,出版业的广告在其间独树一帜,且长期占领头版显著位置。

“一方报纸上之告白,可以觇一方实业之兴衰”[3]。据笔者统计,1941年至1943年期间的书业广告在《大公报》(桂林版)中始终占有更为优势的版面比例,逼近长期占主流位置的医药行业,它显示了出版业在桂林的兴盛程度。

书业广告的主体是出版机构。抗战初期,桂林只有省政府几个编辑出版部门和5个民营书店[5]。抗日战争期间,文化人的聚集、出版机构的飞速增长带来了出版行业的勃兴。在这些出版机构中既有读书生活出版社、生活书店、新知书店、文化供应社、南方出版社等由中国共产党领导的出版机构,又有大公书店、白虹书店、文献出版社、立体出版社、开明书店等由进步文化人士开办的民营机构,同时也有国民党领导下的正中书局、中国文化服务社广西分社、国防书店等。而将《大公报》(重庆版)与《大公报》(桂林版)的书业广告主体进行共时性的对比研究,可见《大公报》(重庆版)书业广告主体多为国民党领导下的出版机构,如:文信书局(10次)、中国文化服务社(9次)、正中书局(5次)、中央周刊社(5次);《大公报》(桂林版)中各个性质出版机构刊登的广告频次分布较为均衡,且多为进步出版机构,如:文化供应社(9次)、三户图书社(7次)、北新书局(5次)等。

1939—1944年期間,重庆与桂林作为国统区的两大出版重心,均云集了大量出版机构。从广告分布与广告主体的比较来看,桂林有着更为多元的出版生态格局,“若从某种意义来说,桂林在抗战文化中所起的作用甚至超过重庆”[7]。那是因为,重庆作为战时的首都,受制于国民政府的直接管辖,对图书杂志的出版实行了更为严厉的审查制度;而桂林作为广西省政府及新桂系势力所在地,为了笼络文化人,增强自身软实力,施行了较宽松的文化政策,从而为各种文化的生产与传播提供了生存空间,譬如说中国共产党南方局在桂林的统战工作就很活跃且富有成效,抗战时期广西最大的出版发行企业——文化供应社股份有限公司,就是抗日民族统一战线的产物。

2 出版业“联合广告”的模式

《大公报》(桂林版)上的出版业广告多以“联合广告”的模式呈现,每隔2—3天报纸上都能看到刊登于头版的书业联合广告。书业联合广告模式由生活书店的徐伯昕首创,其做法是把报纸的“第一版全版包下来,经过编排设计,把它分成若干长方形格,邀集委托书店经售其出版物的中小新出版业者参加,广告费按所占面积照报馆收费标准分担”[8]。它“传播新文化于为同业服务之中,既起到团结和扶持新出版业的作用,又为自身取得开拓业务的助力,做到互惠互利”[9]。《大公报》(桂林版)上的出版广告沿袭了这种模式,通常由实力较强出版企业或图书发行代理机构进行组织(类似于“广告代理商”),由刊登单位共同集资刊发,并为各出版单位提供“代设计”“代撰稿”“代绘图”“代制版”[10]等服务。这是一种化零为整的广告模式,集结着当时桂林各大小出版机构,统一在头版显著位置刊登出版信息,不仅在视觉上夺人眼球,其广告本身即成为独特的文化新闻,展现了桂林出版界活跃的文化气息。《大公报》(桂林版)上的联合广告有“文化供应社书报联合广告”“科学书店图书杂志联合广告”“集美书店联合广告”“中国文化服务社联合广告”,以及新生广告公司代理的“图书杂志联合广告”等。其中“文化供应社书报联合广告”从1941年6月到1943年5月共刊发73期,“科学书店图书杂志联合广告”从1941年5月至1943年5月共刊发82期,是两个持续发布时间较长,数量较多的出版业联合广告。

《大公报》(桂林版)出版业联合广告的刊登时间稳定,习见于周五、周六的固定时日。周五头版常见的是“文化供应社书报联合广告”,周六刊出的则通常为“科学书店图书杂志联合广告”。选择一周中的周末两天,是因为周末的报纸会刊登“文艺”副刊,图书广告与版面内容之间易形成互动性,另外稳定的广告周期对于读者而言,易于培养阅读惯性,产生对出版信息需求的期待。在这些联合广告中,既有北新书局、开明书店等老牌出版机构发布的书刊宣传,同时也有文化供应社、南国书店、建设书店、军民书店等新兴图书出版发行机构的图书信息。据笔者统计,在1941年1月至1943年5月期间“文化供应社书报联合广告”和“科学书店图书杂志联合广告”中刊登过广告的出版机构共73家,而整个抗战期间桂林共有大小出版社、书店178家[12],说明近一半的出版机构都出现于《大公报》“联合广告”中。重庆版《大公报》也有书业联合广告形式,但见得最多的则是国民党出版机构做的“中国文化服务社联合广告”“正中书局书刊联合广告”。这说明桂林的书业更具有广泛性和进步性,体现出抗战时期桂林“文化城”包容的出版环境与多元的文化传播生态。

3 从“军事”到“文艺”出版类型的变化

广告主体的性质决定了广告内容的偏向。在重庆版《大公报》上,广告发布较多的是中国文化服务社、正中书局等官办出版机构,广告的内容即以国民党的党义、政治宣传类书籍为主;桂林版《大公报》上书刊广告内容则显得门类丰富,而又以军事、教育和文艺类书籍为大宗,这与1942年和1943年《出版界》月刊刊出的桂林出版业分类统计的数据较为一致。据统计,1942年桂林出版图书的种数达到997种,占全国出版总数的25.7% [13]; 1943年达到1262种,占全国总数的28.6% [14]。

随着战争局势变化和民众的阅读需求不同,书籍广告的种别构成也会发生变化。在1941年3月15日《大公报》(桂林版)创刊至1941年4月15日期间,军事类图书是图书广告中比重最高的。大时代书局的 “二次大战小丛书”系列,国防书店的《兵学辞典粹编》《现代战争理论与实际》《闪电战概论》,前导书店的《战争论》《战时教育》等是其主推的图书。文化供应社的通俗阅读小手册“文化室图书”也是这一时期广告上的“常客”。除此之外,其他类型的书籍,其内容也往往涉及有关抗战的时代主题,如教育类图书《非常时期模范作文》(东方图书公司经售),即是“为抗战时期高级小学因缺乏良好国语读本而着手编成,内容为浅近战时小品、散文、传记、诗歌等等”[16]。抗日战争期间,战局即时局,“文化抗战”是这一时期出版业传播的主旋律,因此在这一时期涌现了形式多样的抗战通俗读物,“在突发其来的战争大变局面前,是一种非常态性的出版” [17]。

1942年以后,《大公报》(桂林版)中直接以军事为主题的图书减少了,教育类和文艺类图书的推广增多起来。其中,教育类的图书在1942年达到了51种,广告刊发次数较多的书籍广告有:文化供應社的《中国近百年史教程》《中国社会史教程》、科学书店总经售的《学习手册》、北新书局的《小朋友升学指导》《小学各科试题集解》、万有书局的《新编童子军初、中、高级课程》等。文艺类的书刊广告在1942年之后亦大幅度增加,1943年的5月份有104种文艺类书籍和24种期刊在《大公报》(桂林版)上进行推广。其中,文学类的丛书有:文化供应社的“文学创作丛刊”“少年文库”、集美书店发行的“野草丛书”、三户图书社的“诗创作丛书”、良友图书社的“良友文学丛书”等,单行本文艺著作如夏衍的《愁城记》、萧红等作的《山下》、秦黛的《荒城》、巴金的《利娜》、高尔基的《苦命人巴威》等书籍都常居文学广告的显要位置;艺术类的书籍包括丰子恺的《艺术的修养》《画中有诗》《客窗漫画》《音乐初阶》、薛良等编的《世界民歌集》等;戏剧类的书籍包括欧阳予倩的《忠王李秀成》、陈白尘的《大地回春》、丁西林的《妙峰山》、田汉、洪深、夏衍合作的《风雨归舟》等。期刊广告中也以文艺类和教育类的期刊为主导,除了《野草》《宇宙风》等生命力较长的期刊持续做宣传外,1942—1943年新创刊的刊物也较多,仅1943年5月就创刊了《文学报》《文学杂志》《中山文化》《艺丛》《自学》5种期刊。

出版内容的变化是出版主体和受众社会心态转变的反映。太平洋战争爆发后,战事进入相持阶段,以抗战为主题的书刊趋于饱和,同时大量从广州、香港撤退到桂林的文艺工作者增加了桂林的文学创作力量,掀起桂林文化运动的第二次高潮,“从出版物的内容与品种结构上看,基本上恢复了常规性的出版状态” [19]。

4 书刊定价策略与文化生存

在出版广告内容构成中,除了书名、内容简介、广告词之外,书籍的价格也是重要的传播信息。不同类型的书籍采取了不同的价格策略,而价格的变化趋势也反映了文化市场的变化。

在抗战初期出版的《非常时期之出版事业》一书中曾提出:“出版的大众化也是非常时期出版事业所应该注意的事情。出版的大众化可分为两方面:即作品的大众化和书籍的大众化。前者指内容而言……后者即对书价而言” [20]。桂林抗战时期,通过各种形式宣传抗战建国的通俗读物盛行,最具代表性的是文化供应社的“文化室图书”系列,该系列包括“精神读物”“国民必读”“通俗文学”“连环图画”“日用必备书”“肖像”“挂图”“日用指导书”九种。1941年7月的广告中可见:48开本的“精神读物”8册(种)售价2元/套(平均0.5元/册);64开本的“国民必读”100册(种)售价8.5元/套(平均约0.09元/册);64开本的“通俗文学”56册售价6.3元(平均约0.11元/册) [21];“青年新知识丛刊”的价格也相当亲民,丛刊中的《帝国主义是什么》《抗战建国纲领释义》《抗战文艺诸问题》《日本侵略中国的经过》等书籍的售价均为0.35元/册[22]。而同一时期文学类的图书价格则一般都在一元以上,如“西风社丛书”《天才梦》售价3元/册,《大地的叹息》售价2.4元/册,《彷徨歧途》售价5.2元/册[23]。由此可见战时的出版业为配合抗战宣传在图书策划和价格策略上的适应性调整。

由于抗战时期经济上日渐通货膨胀,出版业面临着巨大的生存压力。作为大众媒介的报业也迫于经营压力提高售价和广告价格。1942年《大公报》(桂林版)刊登了增加报费的启事[25]:

本报增加报费启事

本报以成本加重、开支浩大,至十月一日起零售每份改为五角,订阅每月十五元,外埠加邮费六角,本月一日起至月底每天仍照四角二分计算。本月预定由下月一日起报者每天按五角二分计算尚希。

公鉴为幸。

《大公报》(桂林版)民国三十一年九月二十五日

随后《大公报》(桂林版)的广告版面的价格也发布了涨价启事[26]:

《广西日报》《大公报》联合增加广告费启事

兹以物价高涨成本加重,迫不得已定于十二月一日起将广告价目的酌量增加藉转赔累。尚乞各界鉴谅为幸。

《大公报》(桂林版)民国三十一年十一月二十七日

水涨而船高,出版广告上一些常销书/刊的价格呈现了价格暴涨的趋势(见表5)。如《中国近百年史教程》1940年售价2元/册,1943年再版之后售价为27元/册,约上涨了13倍;期刊中由广西建设研究会出版的《建设研究》杂志在1941年中旬至1942年底多次进行价格调整,1941年0.4元/册,1943年上涨到3元/册,售价增长了7倍多。而相比之下,通俗读物和通俗期刊涨幅较小,如1940年创刊的《新道理》同期涨幅只有5倍。1942年桂林市的人均收入为765元(国币)[27],但生活费指数高出薪津指数两倍多,大米的价格从1941年的0.659元/市斤涨到2.413元/市斤[28],一双胶鞋的价格为70.83元[29]。物价高涨、成本提高、运输困难、邮资过重、捐税负担,以及逐渐严苛的出版审查等重重压力,出版业不得不通过调整价格以适应市场,维持生存。

5 小 结

出版作为一种商业文化,广告是其商业过程中重要的组成部分。而作为一种文化商业,出版广告不仅具有商业属性,还承载着重要的社会文化信息。对于抗战时期的出版史研究而言,因战火导致了大量史料的佚失,而这一时期的出版广告则成为我们研究抗战出版文化的重要切口。出版学者吴永贵提出:“要想说明一个时期书业广告繁荣与否,可从两个方面入手:第一,可从一个时期进入公共信息领域的出版信息总量与书刊出版品种数的百分比情况进行考察;第二,可从一个时期书业部门对广告媒体利用的敏感度与广度去进行衡量。”[32]这为我们提供了一种出版史的研究路径,也给抗战文化研究者思路上的启发。

对于广告文化的研究而言,广告社会学者刘泓提出“广告绝不仅仅是经济营销现象,而是一种经济、文化、社会现象的综合”[33]。《大公报》(桂林版)的书业广告犹如一面鏡子,折射了抗战时期桂林文化城的出版面貌和社会文化。因处于非常时期,书业广告除了营销的功能,还在宣传抗战的舆论环境下承担了启发民智、传播抗战文化的功能,体现了出版人在抗战时期的文化自觉意识。联合广告的模式既彰显了桂林出版业的包容与团结,又实现了广告文化上的增值。在战争与政治斗争交织的复杂社会环境下生存的出版业,其社会使命感和强大的适应能力值得当今出版界学习。

注 释

[1] 根据《大公报》(天津版)1936年8月份广告统计。

[2] 杜艳艳.中国近代广告史研究[M].厦门:厦门大学出版社,2013:123

[3] 方汉奇.大公报百年史(1902-06-17—2001-06-17)[M].北京:中国人民大学出版社,2004:53

[4] 根据1941年8月、1942年8月、1943年5月的《大公报》(桂林版)统计。广告的类型分为出版广告、其他文化广告、社会广告、医药、日用品、金融、其他。出版广告为有关图书、期刊出版的广告(联合广告中每个单位的广告为1条);其他文化广告包括学校招生、印刷、电影、戏剧、娱乐信息等;社会广告包括个人、团体、公司启事,公告、通知,遗失声明、招聘启事,以及经济小广告;医药广告包括药品、医院、医疗器械等;日用品广告包括化妆品、食品、餐馆、衣帽、布匹等;金融广告包括股票、信托所、银行等;其他广告包括烟草、工厂、汽车、房产,以及不能归类的小广告。

[5] [12] 桂林市政协文史资料学习委员会主编.抗战时期桂林出版史料[C]//桂林:漓江出版社,1999:71

[6] 根据1942年8月《大公报》(重庆版)与同年8月《大公报》(桂林版)所刊登的书业广告统计。

[7] 千家驹.在桂林的八年[C]//中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会文史资料研究委员会.广西文史资料选辑 第27辑.1989:154

[8] [9]生活书店史稿编辑委员会.生活书店史稿[C].生活书店出版有限公司,2013:78

[10] “文化供应社书报联合广告”广告词[J].大公报(桂林版),1941,6(5):1

[11] 根据《大公报》(桂林版)1941年8月1日—31日出版业广告统计。

[13] 本社编.三十一年度全国出版图书区域暨分类统计表[J].出版界,1943,1(1):42

[14] 本社编.三十二年度全国出版图书分区域分类统计表[J].出版界,1944,1(6,7):37

[15] 根据重庆《出版界》月刊第一卷第1期《三十一年度全国出版图书区域暨分类统计表》,以及第一卷第6、7期《三十二年度全国出版图书分区域分类统计表》整理。

[16]《非常时期模范作文》广告词[J].大公报(桂林版),1941,3(24):1

[17] [19] 吴永贵,王静.抗战时期大后方书刊出版概览[J].出版发行研究,2007(7):78

[18] 根据《大公报》(桂林版)1941年3月15日(创刊号)—1941年4月15日,1941年8月1日-31日, 1942年8月1日-31日,1943年5月1日-31日的出版业广告内容进行分类统计。其分类办法根据重庆《出版界》月刊第一卷第一期《三十一年度全国出版图书区域暨分类统计表》进行统计,分类标准参考书名及图书内容介绍。

[20] 金溟若.非常时期之出版事业[M].上海:上海中华书局,1936:86

[21] 文化供应社“文化室图书”再版特价发售预约启事[J].大公报(桂林版),1941,3(27):1

[22] [23]文化供应社新书文具联合广告3[J].大公报(桂林版),1941,7(13):1

[24] 根据1940年3月15日—1943年5月31日《大公报》(桂林版)广告价目统计。

[25] 本报增加报费启事[J].大公报(桂林版),1942,9(25):1

[26] 《广西日报》、《大公报》联合增加广告费启事[J].大公报(桂林版),1942,11(27):1

[27] [28] [29] 抗日战争时期的物价(1937—1945年)[C]//广西壮族自治区物价局.广西物价志[C].1990:11,15,16

[30] 根据1940年3月15日—1943年5月31日《大公报》(桂林版)抽样统计。

[31] 该价格为刊物版权页上的售价,《大公报》(桂林版)未刊登这一期《新道理》广告。

[32] 吴永贵.民国出版史[M].福州:福建人民出版社, 2011:338

[33] 刘泓.广告社会学[M].武汉:武汉大学出版社,2006:50