国学大师吴宓:学贯中西 融通古今

文、图/本刊记者 蔡晓梅 综合

国学大师吴宓:学贯中西 融通古今

文、图/本刊记者 蔡晓梅 综合

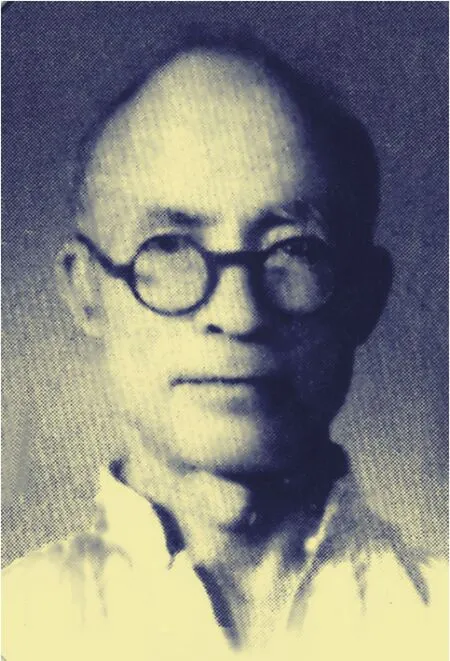

吴宓,陕西泾阳人。中国现代著名西洋文学家、国学大师、诗人。生于1894年,卒于1978年,享年八十四岁。早岁负笈清华,留学哈佛,与陈寅恪、汤用彤并称为“哈佛三杰”。学成归国,先后服务于东南大学、清华大学、西南联大、武汉大学诸校,其间曾赴英国牛津大学及西欧多国游学。1949年后隐居于重庆北碚缙云山下之西南师范大学,直至1977年回陕终老。

吴宓主编《学衡》杂志,坚执“昌明国粹,融化新知”的文化担当;主持清华国学研究院,聘请梁、王、陈、赵四大家;主事清华与西南联大外文系,力倡培养“博雅之士”的现代大学办学理念,这些都为学界所熟知而乐道。

课堂上的吴宓,常穿一袭灰布长袍,一手拎布包袱,一手拄手杖,戴一顶土棉纱睡帽就走上讲台。打扮虽然古板,讲的却是纯英文诗歌。中国译协资深翻译家、外国文学专家刘炳善这样描述他对老师吴宓的印象:“这位老先生是著名的学者,是中国古典文化和西洋古典文化、古典精神和浪漫精神神奇结合的一个典型。他在一间破旧的教室里向我们讲授欧洲文学——从希腊、罗马讲起。当他说到RomanEmpire(罗马帝国)这个字眼的时候,他的眼神闪出异样的光彩,他那穿着旧灰布大褂的双肩猛然一耸,他那说话的调子高昂而自豪,仿佛那罗马就是他的‘帝国’,他自己就是一个‘恺撒’!”

吴宓曾在英美留学多年,精通英、法、德语及西方文学,在中国最早提出“比较文学”概念,执教外语系则是其本行。吴宓早在上世纪20年代就研究古希腊罗马历史文化,著有《希腊文学史》等,因而讲授世界古代史自然游刃有余。吴宓还是一位红学家,最早将《红楼梦》介绍到海外,同时他在本质上是一位怀抱“雪莱情志少陵心”的诗人,30年代就已出版过一厚本《吴宓诗集》,有着如此文学根底,在中文系讲授古代文学更是他的拿手好戏。

吴宓最赏识的弟子钱钟书这样评价他这位恩师:“吴宓从来就是一位喜欢不惜笔墨、吐尽肝胆的自传体作家。他不断地鞭挞自己,当众洗脏衣服,对读者推心置腹,展示那颗血淋淋的心。然而,观众未必领他的情,大都报以讥笑。所以,他实际上又是一位‘玩火’的人。像他这种人,是伟人,也是傻瓜。吴宓先生很勇敢,却勇敢得不合时宜。他向所谓‘新文化运动’宣战,多么具有堂吉诃德跃马横剑冲向风车的味道呀!而命运对他实在太不济了。最终,他只是一个矛盾的自我,一位‘精神错位’的悲剧英雄。在他的内心世界中,两个自我仿佛黑夜中的敌手,冲撞着,撕扯着。”没有比这更到位的评价了。

2016年4月15日,为庆祝西南大学组建10周年暨办学110周年,该校建成国内首个吴宓旧居陈列室,以纪念这位著名的国学大师。