应用类比策略突破“静电场”教学难点

曾 晗

(桐乡市凤鸣高级中学,浙江 嘉兴 314500)

应用类比策略突破“静电场”教学难点

曾 晗

(桐乡市凤鸣高级中学,浙江 嘉兴 314500)

高中生的思维方式正处在从形象思维向抽象思维转变的过渡时期,课堂教学中如何获得具体的物理表象是助力学生认知构建的关键一环.针对“静电场”中诸如“场源电荷”、“电势能”、“电势”等比较抽象的概念,指出人教版教材中部分内容编写逻辑的不足,并从“依托学生‘生活体验’”、“优化信息呈现方式”、“巧妙利用学生‘前概念’”三个角度提出了几种更好的类比策略,助力学生高效地突破教学重难点.

类比法;物理表象;重难点突破;前概念

“形象思维”占据了高中生思维方式的主体部分,对于一些抽象的知识,如果不适当加以引导,学生在新概念和新规律的理解上会存在较大的困难.高中学生在学习完力学——相对具体的知识之后,对抽象的电磁学知识一般会出现很大的学习障碍,如果空洞、单调地重复教学,学生从内心很难真正接受,也会慢慢地对物理产生恐惧,失去兴趣.如何在教学中降低认知难度,建立起统一的知识体系,使学生能轻松地学会知识并能顺利加以迁移呢?“类比法”无疑是解决这个问题的最好办法,类比能把研究某一对象获得的知识迁移到其他对象中去.

人们在认识事物的过程中,往往会把新事物与旧事物进行比较,从中找到相似之处,把两个事物联系起来;找到其不同之处,区别他们的特点.所谓“类比法”,就是指通过对两个不同的物理事件进行比较,找出他们的相似点或相同点,然后以此为依据,把其中某一物理事件的有关知识推移到另一物理事件中去,从而对另一物理事件的特点、规律进行更好地理解和把握.利用类比法可以使抽象、陌生的概念变得具体、熟悉,搭建思维支架,降低认知难度.

针对人教版普通高中物理选修3-1第1章“静电场”中出现的诸如场源电荷、电势能和电势等比较抽象、学生在认知迁移上存在较大困难的概念,笔者结合自己的教学实践,谈一谈“类比法”在突破此类抽象概念教学上的一些具体策略.

1 依托学生“生活体验”,用“光源”类比“场源电荷”

“生活”是一个庞大“类比素材库”,在物理教学中,教师要巧妙地将学生在生活中的感知作为类比源,以激发学生强烈的求知欲,更便于物理知识的学习和理解.把学生熟悉的生活情境引入课堂,可以增强学生的生活体验,在体验的过程中,学生动用了听觉、视觉、触觉、嗅觉、思考,学生者的身体、思维、感觉和行动都参与到了学习之中,从而为学习者知识的构建、能力的提升提供多条路径.所以,依托学生的生活体验,可以激发学生的学习动机和兴趣,优化教学效果[1].

图1

笔者在课堂教学中设计了如下环节:在引出“场强”、“场源电荷”和“试探电荷”概念之后,引导学生关注教室中通了电的日光灯管,如图1所示:

至此为止,教师只要再稍加引导,就可“一语道破天机”,“场强”与“试探电荷”的关系,便一目了然了.

设计意图:“物理源于生活,用于生活”,教师在教学中要善于利用学生熟悉的情境场景助力新认知的构建.由于“场强”概念的抽象性,教师如果仅仅在口头文字上加以赘述,未免生涩乏味.所以,教师在教学中须因势利导,充分利用身边的教学资源,为学生的形象思维提供直观的感性素材.当学生面对自己熟悉的现象与事实,并“身临其境”的时候,他们会发现,原本貌似没有关联的新旧事物,经过自己的类比和思维加工,竟然可以由此及彼,相互迁移,达到“助攻”的效果.通过这样的类比和引导,学生对“场强”概念的理解已在类似的生活体验中逐渐根深蒂固了.

2 优化信息呈现方式,用“重力势能”类比“电势能”

心理学研究表明:信息呈现方式和学生自身的认知风格对学习时间有着显著的影响.“认知负荷”是指人在学习或任务完成过程中进行信息加工所耗费的认知资源的重量[2]. “认知风格”是指个体组织和表征信息时表现出来的偏好性的、习惯性的方式[3].如果认知风格与信息呈现方式匹配,则认知负荷会低;如果个体信息加工方式与信息呈现方式不匹配,则认知负荷会高.在教学时,应采用多种多样的形式,直观形象、图文并茂、生动有趣地呈现教学内容,以提高学生的学习兴趣,满足多样化的学习需求.

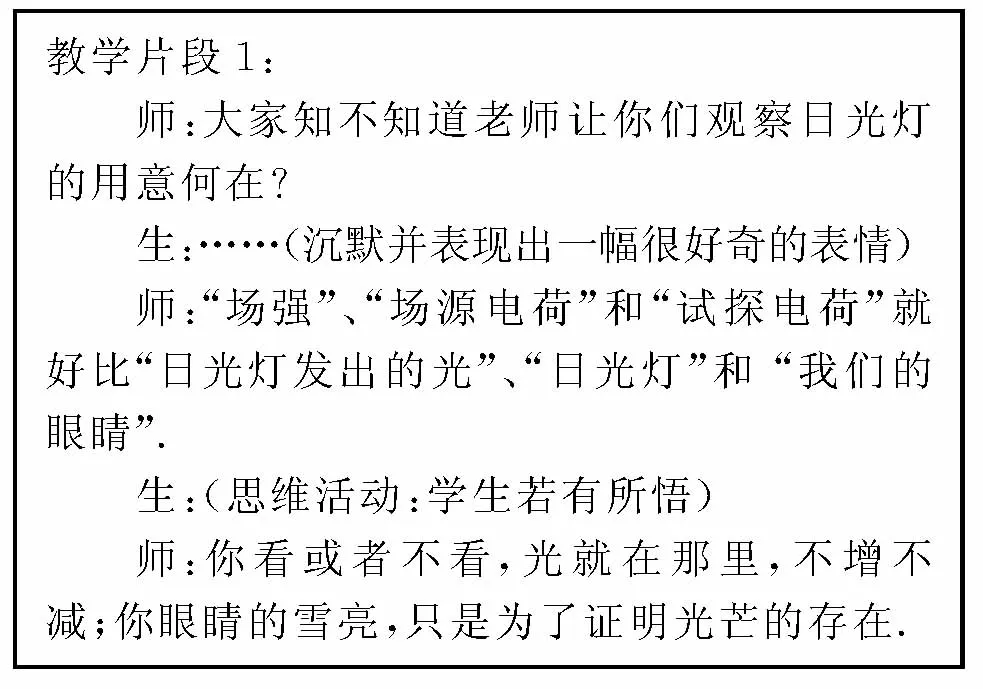

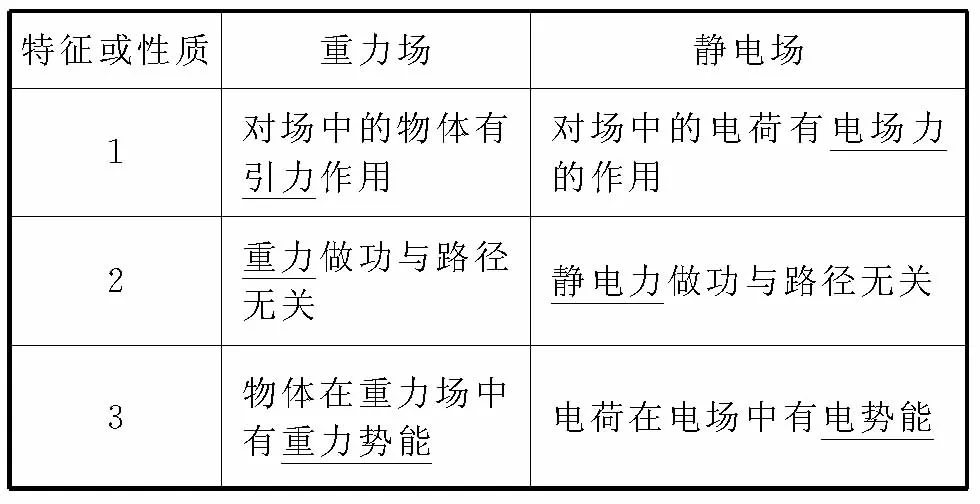

教材中“电势能”概念的提出是建立在与重力势能的类比之上的,将“静电力做功与电荷的运动路径无关”与“重力做功与物体的运动轨迹无关”做类比,最终由“重力势能”实现概念间的迁移,得到“电势能”的概念.但教材在关于两者类比信息的呈现上显得比较零散,不能达到学生认知结构构建效果的最优化.笔者立足教材,在类比信息的呈现方式上加以改进,采取了表格的形式,并在关键词下方加上下划线,见表1.

表1 重力场与电场的特征类比

续表

设计意图:美国心理学家布鲁纳认为,学习的实质是一个人把同类事物联系起来,并把它们组成赋予一定意义的结构,学习就是认知结构的组织和再组织的过程[4].学生在学习“电势能”之前,对“重力势能”的某些特点已经有了较为系统的了解.所以,在课堂讲授的基础上,再利用符合学生认知风格的表格形式将“重力势能”和“电势能”的某些相似性质加以集中总结梳理,从而克服了知识点分布零散的缺点,突显了科学方法的教育,引导学生抓住课堂重点,顺利实现知识的“同化”,学生在潜移默化中将“电势能”概念融入到了自己已有的认知结构当中.

3 巧妙利用学生“前概念”,用“地势”类比“电势”

学生在学习新概念时一定会受到前概念的影响,“前概念”是指学生在正式学习有关物理知识之前,头脑中业已存在的原有认识和该认识赖以形成的思维方式[5],前概念在物理教学中会对学生正确理解科学概念产生积极或消极的影响,正确的物理前概念是学生学习物理的良好基础和铺垫.尽管这种前概念不能等同于科学概念,但它的正迁移作用却是科学概念学习的资源和新的增加点,有利于学生顺利掌握新知识的概念和知识结构[6].另外,正确的前概念可以促进概念间的同化,概念的同化是指利用学生认知结构中已有的相关概念,以定义的形式直接向学生揭示概念的关键特征,进而使学生获得概念的一种方式,而学生在日常生活中已经积累的经验是概念同化的基础.

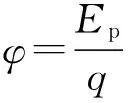

对于“电势”的概念,教材上直接给出了比值定义式,笔者认为这种处理方式缺乏必要的思维固着点,在理解上学生依然会感到莫名其妙,学生虽然知道了电场中某点的电势由位置决定,但对电势真正的物理本质并没有搞清楚,甚至对引入“电势”概念的必要性产生困惑.学生对“电势”的掌握较对“电势能”的掌握之所以更加困难,是因为他们自己无法独立找到与“电势”类似的前概念.以下是在教学中笔者与学生间的一段对话:

学生听完之后纷纷点头,思维的过渡顺畅自然,学生从内心承认了引入“电势”概念的必要性,这为概念的学习奠定了情感基础.

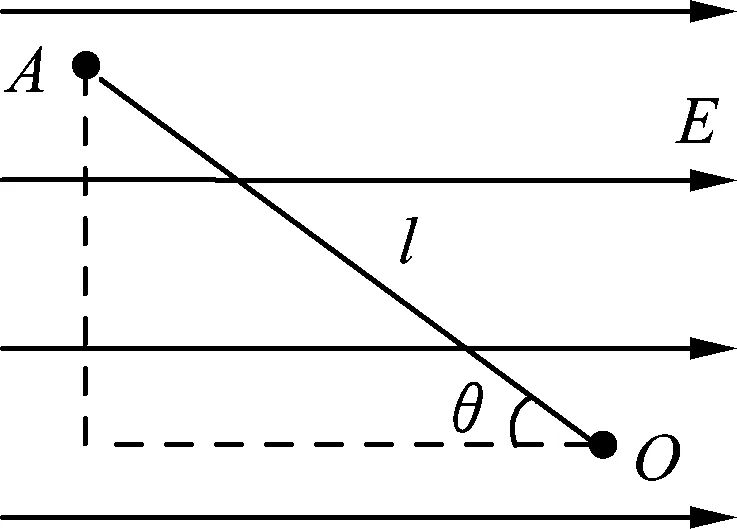

那如何引入“电势”的定义式呢?笔者在教学时又进行了一次类比.

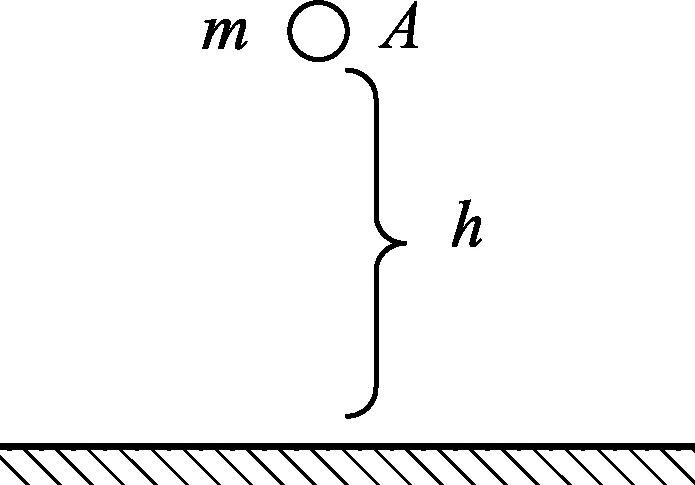

图2

图3

设计意图:中学生利用原有表象材料创造新表象的能力较差,在物理问题的解决过程中仍然难以合理利用脑海中已有的表象进行抽象、类比[7],这就需要教师在备课时制定出合理的引导方案,利用口头、文字、图像等材料,通过适当点拨激发类比思维,使学生实现认知上的自主迁移.有了课前将“地势”与“电势”类比的开场白,学生在情感上接受了“电势”概念提出的必要性,不管是从定性的角度,还是从定量的角度,概念的建立过程都会如行云流水搬顺畅,学生的兴趣和信心也会因此得到培养,这样的教材处理方式远比直接给出比值定义要高效得多.

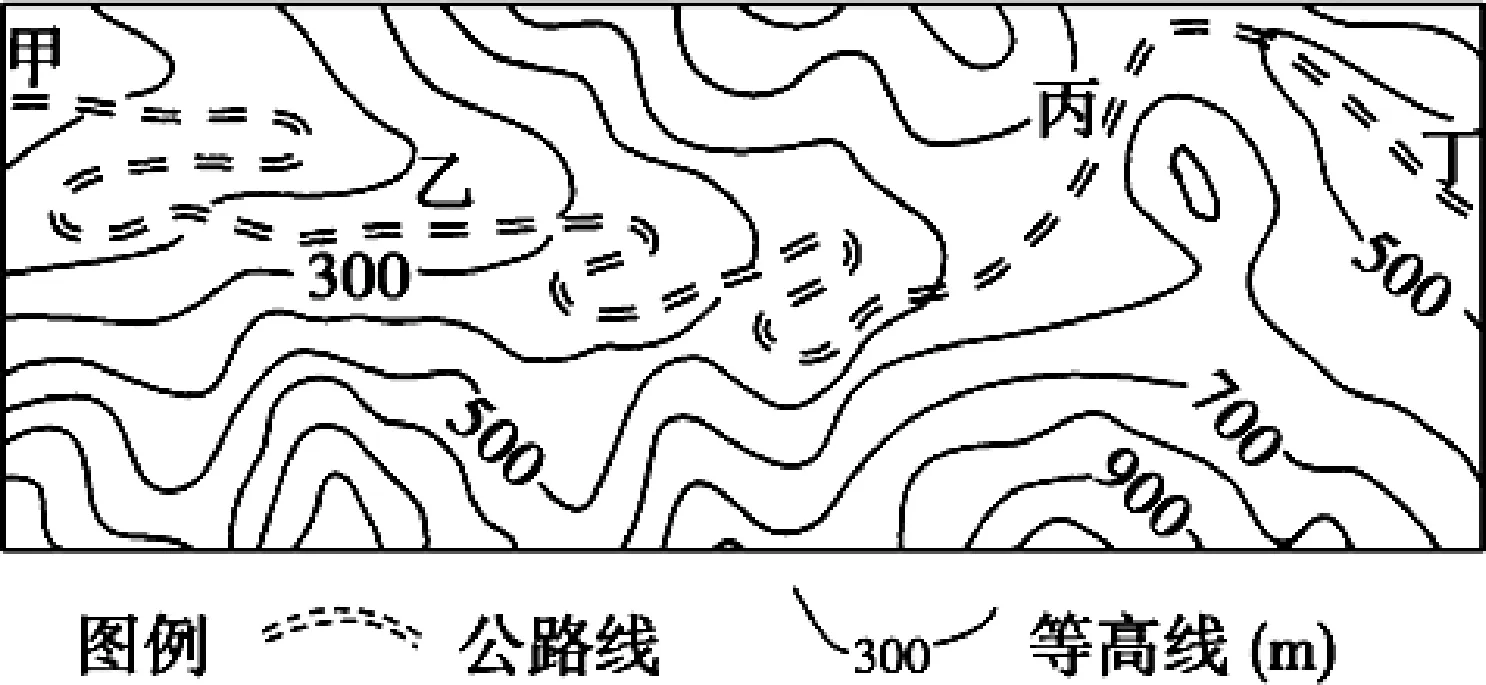

建立了“电势”概念之后,再结合地理学科中描述地势高低的概念——“等高线”,“等势面”的含义也就不言自明了,“电荷在等势面上移动时电场力不做功”的结论也会变得易于接受.如图4、图5所示:

图4 等高线分布图

图5 不同带电体周围的等势面分布图

4 总结

“类比法”作为一种重要的科学方法,在教材中的很多地方都有所体现.除了“电场”与“重力场”间的类比,还有“电荷守恒定律”与“能量守恒定律”间的类比、“电荷在电场中的偏转”与“平抛运动”间的类比等.广大一线教师在实际教学中要加强对教材的深度钻研,立足学生的原认知,积极挖掘新旧知识间的关联,使教学内容以更加具体形象的方式呈现出来,既保证学生对抽象物理概念、规律、原理、方法的理解和运用,又引导学生树立“类比”意识、内化科学方法,从而促进新课程倡导的三维教学目标的达成.

1 何晋中.物理教学中增强生活体验的策略[J].中学物理教学参考,2014(6):18.

2 龚德英,刘电芝,张大均.元认知监控活动对认知负荷和多媒体学习的影响[J].心理科学,2008,31(4):880-882.

3 Riding R J,Rayner S.认知风格与学习策略[M].庞国维,译.上海:华东师范大学出版社,2003:40-45.

4 万开琼.略论中学生物理学习的思维障碍[J].物理教师,2013(5):22.

5 赵强,刘炳升.建构与前概念[J].物理教师,2001,22(7):3-4.

6 刘胜华.物理教学中转变前概念、建构科学概念的策略[J].物理教师,2009,30(8):9-12.

7 周中森.高中物理教学中要注意的几个问题[J].中学物理教学参考,2013(3):29.

2016-12-18)