西汉南越王墓银板—兼谈文献中的“银锡”

黄 维 (中国钱币博物馆)

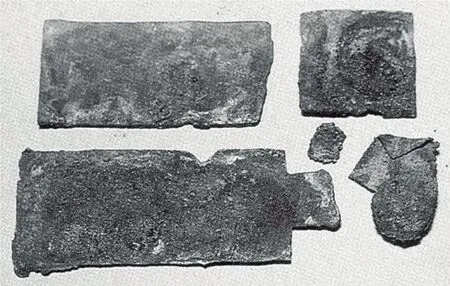

广州西汉南越王墓西耳室出土银板4件,之前很少为人关注。原报告称其为银锭,“其中有3件叠在一起,均为平板,1件为长方形,底下1件有柄如铲形,中间一件较小。器表残留细麻绳四五道,可知原是捆缚后入瘗的……1件为不规则长方形,体较扁,一面满布凿痕……经电子探针检验,银锭的质地不纯,含银94.09%、金2.54%、铜3.38%,当是制作银卮及焊接主棺室出土银盒盖顶上钮饰所用的原料。”[1]该墓出土的银器还有银卮、银盒、银带钩、银匜。其实,这些银板不只是制作银器的坯料,因为入葬没有必要把制作器物的原料也放进去,即便这些原料用于再次制作器物,数量也不足,而作为焊料,则又显得多余。因此,这些银板是与银器饰一起埋入的储藏财富,作为白银,本身就具有较高的价值。特别是其中一件平肩实首铲形银板,对于澄清早期铲形白银是否为货币的问题,具有重要参考价值。

西汉南越王墓银板(原报告称银锭)[2]

彭信威在谈到西汉时期白银的形制时[5],误将周边翘起的弧首束腰银锭作为汉代之物,条形银铤来源不明,而且戳印文字内容在历代银锭中也无从考证,都不足为信[6]。西汉南越王墓出土的银制品仅五种,而且数量也很少,其中的银板应属于“器饰宝藏”,可看作证史之例。

根据目前的考古资料,战国时期(公元前475-221年)已有银贝和银铲(后世称银布)出现[7]。河南省扶沟县古城村的古城遗址内,1974年还出土了十八块类似于青铜空首布的银铲[8]。对这些银贝和银铲(布),以前有学者将其作为先秦时期流通铸币看待。如,朱活[9]、郝本性[10]。

针对这一学术问题,中国钱币博物馆馆长周卫荣先生曾通过系统、科学的论证指出:银贝和银铲不具备货币的要素,当时白银的数量和使用规模还不足以支撑使其成为货币,中国古代早期没有白银货币,中国白银货币化始于唐代[11]。

吕底亚之所有在公元前7世纪有贵金属铸币,除了贸易,主要得益于其丰富的黄金矿藏资源,为铸币提供数量保证。贵金属能作为货币,前提条件是这种材料达到一定的数量,否则它无法履行货币需要。在经济活动的初级阶段,很多有使用价值的东西,如牧畜、盐、奴隶、烟草、皮毛等,都可被当作交换中介。早期的白银还没有超越其自身的金属特性而成为商品交换的绝对中介。在古代中国,贵金属是由于自身的原因,具有真切的使用价值,才最终成为支付手段,并不是因为作为支付手段才有价值。贵金属价值的推行,并不在于其自身的存在,或者铸造成什么形状,而在于人们对其欣赏、重视程度,以及对其装饰性、稀缺性、技术用途,以及能提供审美愉悦等社会功能的深入认可。

因此,南越王墓的平首铲形银板,不是白银铸币,与其他银板一起存在,大小轻重不一,正好说明它是有价值的一种财富储藏。

[15]。以为天用莫如龙,地用莫如马,人用莫如龟,故白金三品:其一曰重八两,圜之,其文龙,名‘白撰’,直三千,二曰以重差小,方之,其文马,直五百,三曰復小,椭之,其文龟,直三百。”

汉武帝即位后,面临国内外诸多民生与政治问题:北方匈奴、西南夷人侵犯,出兵征战,赋税已无法满足包括人员物资损失、战功赏赐、装备制造与运输等在内的军费开支,再加上开疆拓土,平定叛乱,以及应对水灾自然灾害等问题,国库已无力支付这些费用,只能向郡国富豪筹款以应急。由于这种状况无法维持,不得已想办法制造钱币。自建元以来,各地即山铸钱,盗铸严重,当时汉朝中央政府铸币材料并不充足,可用的币材只是上林苑的白鹿和少府的银锡,即“是时禁苑有白鹿而少府多银锡”,这正好说明当时的白银没有用来铸造过货币。此处的“银锡”,是说银、锡两种金属库存较丰富,并不是“银锡”合金,应分开来理解。其后在论及皮币时,“黄金为上,白金为中,赤金为下”,明确白金为银,与锡无关。皮币的事叙述完以后,才谈“又造银锡白金”,这里的银锡,就是沿用上文“少府多银锡”,指的是欲用银、锡为币材制造钱币。注引如淳认为是杂铸银锡为白金,这仅是一种字面上的解释,并不是将银锡写在一起就意味着“银锡杂铸”,没有考虑到铸造的实际情况。从银与锡的金属物理化学性质来判断,银与锡不能形成合金,这从银-锡相图的分析可以得到解释[16],就如铜与铁,铜与铅无法形成固溶体而合金化。如果“白金三品”确实存在,应该是铅质的,而非银锡合金。

近几十年来考古发掘的西汉时期王侯墓葬出土物,也没有发现过白银铸币。长沙马王堆一号汉墓出土的竹简遣册就明确地将珠宝、金版、铜钱列在一起[17],说明珠玉与银锡一样,为器饰宝藏。战国秦汉时期,并没有白银铸币。

南越王墓出土的银板,还为探索唐代以前银板的性质提供了重要线索。再来看这几件银板的尺寸与铸造工艺。“C201长方形的一件长14.1、宽6.7、厚0.3厘米;铲形的一件长18.7、宽6.8、厚0.2厘米;粘接在中间的小块未能量尺寸。3块共重491.5克。C202的一件,长12.6、宽3.5、厚0.8厘米,重305.2克。”对C201的进行取样分析(对中间及铲形金属分别取样),为铸造组织,树枝状偏析明显[18]。

西安何家村唐代文物窖藏曾出土60块银板[19],其中刻“五两、朝”字银板有53块,刻“伍两太北、朝”字砝码银板2块,刻“拾两太北、朝”字砝码银板1块,刻“叁宅”字银板1板,余者为无字银板。这些银板为锻造成形,同出的银铤是铸造的,金德平总结了这些略有束腰与不束腰之别的银板尺寸,长13.8—24、宽3.7—7.2厘米,认为这些银板不似坯料,也不是器饰,可能是唐代白银初为货币时的一种形态[20]。

比较西汉南越王墓与何家村窖藏银板,它们的长、宽较为接近,没有显著差别,重量依类别不同而不一样。前者银板是铸造而成的,与唐代银铤的工艺相同。西汉南越王墓的银板,很可能是唐代刻字银板与银铤的雏形,它与战国时期银贝、银铲的性质一样,都是早期白银作为储藏财富的一种形式。

注释:

[1] 广州市文物管理委员会,中国社会科学院考古研究所,广东省博物馆:《西汉南越王墓》(上),文物出版社,1991年,133页。

[2] 广州市文物管理委员会,中国社会科学院考古研究所,广东省博物馆:《西汉南越王墓》(下),文物出版社,1991年,图版七九。

[3] [汉]班固撰,[唐]颜师古注:《汉书》(第四册)卷二一至卷二五(志一),中华书局,1962年,一一五二页。

[4] [日]加藤繁著:《唐宋时代金银之研究》(第二卷),中国联合准备银行(北京西交民巷三十号)编辑发行,和记印书馆,中华民国三十三年六月一日出版,二三一至二三二页。

[5] 彭信威著:《中国货币史》,上海人民出版社,2007年,110页。

[6] 王献唐著:《中国古代货币通考》,华东师范大学中国文字研究与应用中心整理,青岛出版社,2006年,三二一至三二二页。

[7] 张守中,郑名桢,刘来成:《河北省平山县战国时期中山国墓葬发掘简报》,《文物》,1979年第1期,5页。

[8] 河南省博物馆,扶沟县文物馆:《河南扶沟古城村出土的楚金银币》,《文物》,1980年第10期,61-66页。

[9] 朱活:《古币三谈——谈我国先秦货币的龟贝、珠玉、金银》,《中国钱币》,1983年第2期,10-15页。

[10] 郝本性:《关于周代使用钱币的探索》,《中国钱币》,1984年第4期,1-6页。

[11] 周卫荣:《丝路贸易与中国古代白银币》,《中国钱币》,2016年第1期,3-8页。

[12] 《史记·平准书》的记述与之大致相同,故不再重复引述。

[13] [汉]班固撰,[唐]颜师古注:《汉书》(第四册)卷二一至卷二五(志一),中华书局,1962年,一一五七至一一六四页。

[14] 孟康注曰:“白金,银也。赤金,丹阳铜也。”

[15] 如淳注曰:“杂铸银锡为白金。”

[16] 周卫荣、杨君、黄维、王金华:《中国古代银锭金属成分研究》,《中国钱币》2013年第3期,5-14页。

[17] 周世荣:《长沙衡阳出土西汉货币研究》,《中国钱币论文集》,中国金融出版社,1985年,193页。

[18] 广州市文物管理委员会,中国社会科学院考古研究所,广东省博物馆:《西汉南越王墓》(上),文物出版社,1991年,403页。

[19] 陕西省博物馆文管会革委会写作小组:《西安南郊何家村发现唐代窖藏文物》,《文物》,1972年第1期,30-38页。

[20] 金德平:《唐代银板小考》,《中国钱币》,2007年第3期,12-13页。