基于文理交融的法学实验教学体系建设

赵长江 畅君元

摘 要:信息网络时代对法律人才的知识结构提出了新的需求,而传统的法学教育体系没有回应这一挑战。重庆邮电大学法学院以信息法学实验教学中心为平台,形成了以“信息网络时代的纠纷解决进路”为逻辑主线的三个层次实验教学体系,实现了法学教育的创新,提升了法学学生的创新实践能力,为“信息技术+法学”复合型法学人才培养探索了一条道路。

关键词:文理交融 法学实验教学 信息法学

一、信息网络社会法学人才培养的新要求

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,高等教育承担培养着高级专门人才的重任,要培养知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才,并且在新时期下,人才培养应当注重文理交融。为贯彻这一原则,教育部高等教育司在2016年工作要点中,要深化教育教学改革,着力推进创新创业教育,着力优化人才培养结构,着力完善协同育人机制,着力促进教育教学与信息技术深度融合。尽管学者们对高科院校培养法学人才究竟是高级专门人才、复合型的应用型人才还是通用法律人才有大量的争议[1],但一般认为高科院校培养的法律人才可分为两大类:一是应用类法律人才,主要指法官、检察官、警察、律师、仲裁员、公证员、公司法务等等,主要从事法律应用实践(包括立法与司法),同时还包括辅助法官、律师和检察官履行工作职责和从事执业活动法律辅助类技术应用型人才,如书记员、律师助理、司法秘书、司法执行人员、司法警察等人员。二是学术类法律人才,又称法律研究者,包括各类高等院校的法学教师、科研院所的法学研究人员。此外,越来越多的学者认为,我国法学本科培养目标的定位应当坚持统一化与多样化的统一。统一化是指法学人才培养应该有一个最基本的统一标准,多样化则表现为统一基础上的差异化、特色化[2]。在信息網络社会实现法学人才的差异化培养,不仅是法学教育的需要,更是社会发展的需要。因为不管是哪种法律人才,在信息网络社会都会面临一个问题:如何解决信息网络社会的新型法律实践?在诸如电子病历、电子医疗、知识产权、网络犯罪、网络侵权等等纠纷中,如何对证据进行举证、质证、认证?

传统法学学生的知识体系,由理论教育与实践教学共同完成,其中理论教育由16门法学主干课程与系列法学选修课程组成,实践教学由模拟审判、法律诊所、社会实践所构成,但这些课程都没有提供信息网络技术知识的学习,也没有提供与信息网络技术相关的法律实践。不少高校的课程结构缺少实质性的创新,无非是在传统的14门核心课程之外点缀了一些与经济学、 哲学、社会学等有关的选修课而已, 而没有将法律课程与其他相关课程进行有机的结合和逻辑性的编排,这就导致法科学生的知识结构存在问题。

因此,信息网络社会对法律人才的知识结构、培养体系、应用能力提出了新的要求,而传统法学教学模式没有回应这一挑战,并且受制于学科布局,传统的以文科为主的法学院/大学也无力满足这一需求。

二、“信息技术+法学”特色法学人才培养的初步探索

重庆邮电大学是一所部市共建的、以信息科学技术为背景和优势的高等学校, 60余年来主要面向信息通信行业培养“应用型、复合型、创新型”人才。法律职业教育是直面市场的,我们培养出来的学生在法律职业市场上有没有竞争力,尤其在高端的或国际化的市场上有没有竞争力,这直接影响到未来法学院的生态环境和地位。[4]为支撑信息社会对法学特殊人才的需求,重庆邮电大学法学院自1999年招生之日起,就以培养信息领域的法学人才为发展方向。区别于传统法学院校的人才培养目标,重邮法学院以“文理交融、整合开放、探索创新”为发展定位,将信息法学人才培养目标定为“在通识法学类人才培养的基础上,将信息技术与法学知识有效融合,培养具有较强信息技术能力的、面向信息网络社会的特色法学人才。”

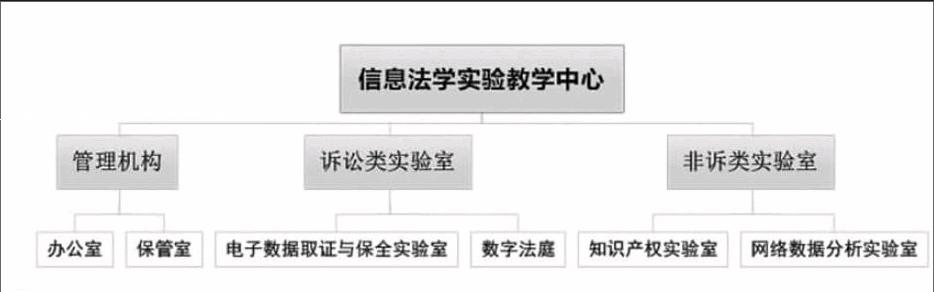

为实现这一人才培养目标,学校于2006年成立信息法学实验教学中心,通过实验教学与理论教学的互动,让学生掌握解决信息网络社会新纠纷、新问题的能力。信息法学实验教学中心根据纠纷的类型,下设诉讼类实验室和非诉讼类实验室,共中诉讼类实验室包括数字法庭、电子数据取证与保全实验室,非诉类实验室包括知识产权实验室和网络数据分析实验室。机构建制如下图所示:

随着实验教学体系的不断成熟,信息法学实验教学中心也不断发展壮大,从早期仅有一个数字法庭,发展到今天拥有1000余万元设备总值、700多平方米实验室的公共实践教学平台。鉴于信息网络法律实践是一个新兴领域,为保障实验项目的应用性和创新性,实验教学中心还与学校三个科研中心(司法鉴定中心、知识产权中心、电子证据保全中心)保持紧密联系,将最新科研成果及时转化为实验项目;同时,实验教学中心还向其他高校和社会(包括律师、法官、检察官等)开放,通过开放实验和提供培训服务挖掘实验教学项目和提升实验教学水平,保证了实验教学的创新性。

三、基于信息法学实验教学中心的课程体系改革

2010年至今,法学院启动了培养方案改革,按照交叉学科人才培养的要求,深化基于法学与信息技术融合的交叉学科的实践教学课程体系建设,包括:(1)强化传统法学实验教学。以数字法庭为依托,深化主干法学课程的改革,加大法学课程的实践教学比例。(2)开发以电子数据证据调查为核心的实践教学体系。设计包括计算机单机取证、网络取证、智能终端取证、破损/加密数据取证等电子证据实验项目,打造基于计算机与法学交叉学科的实践教学体系;(3)开发以知识产权实务为导向的知识产权实践教学体系,设计知识产权管理、知识产权检索与分析、知识产权预警等知识产权实验项目,培养学生掌握利用网络平台与软件完成知识产权法律事务的技能。

根据以上目标,学院制定了以信息网络时代的纠纷解决为逻辑主线的“三个层次”实验教学体系,循序渐进地培养学生基础理论与技能、专业技能和综合创新能力。实验课程体系分为三个层次,如下图所示:

(一)第一个层次:通识基础

学生在完成传统的法学理论知识学习后,开始学习与信息网络相关的法学类实验课程及信息技术类实验课程。在理论类课程中,学生从实体法与程序法两个方面学习网络诉讼、网络侵权、网络犯罪、电子证据学等课程,了解信息网络社会中出现的新问题;在技术类课程中,学生通过对计算机取证技术、信息安全管理、网络技术应用等课程的学习,掌握法律实践中的信息网络技术与手段。该层次的实验旨在培养学生掌握法学和信息网络技术的基础知识和基本技能。

(二)第二个层次:应用提升

该层次主要培养学生在诉讼领域应用信息网络技术进行取证、质证、认证的能力,在非诉讼领域特别是在电子商务、知识产权、电子政务领域,提供新型法律服务的能力。在诉讼领域,学生将通过电子取证课程的学习,掌握计算机数据、智能终端数据、网络数据、破损数据、加密数据等电子数据取证的方法及程序;通過法律诊所、模拟审判、法律实践等课程的学习,掌握对电子数据的质证与认证的技能。在非诉讼领域,通过发挥理工科院校的学科优势,学生将重点掌握以下三个领域法律服务的内容:

(1)知识产权领域。本模块设计了知识产权证据的管理、检索、分析及监测预警,以期让学生掌握对知识产权纠纷的基本取证及分析能力。(2)电子商务领域。本模块设计了电子商务交易证据的实时保全,以及在纠纷产生后的取证,以教会学生掌握解决电子商务纠纷的基本技能。(3)电子政务领域。电子数据的检索与分析可以为决策者提供依据,信息网络时代的律师,可通过数据分析向当事人提供除法律服务外的信息服务业务(如危机公关与化解等)。本模块设计了网络数据分析的基本课程,学会对数据进行挖掘分析,撰写数据分析意见书。上述三个领域实验的设计,可以让学生清晰地感受到新兴领域、新型纠纷对信息网络技术的依赖,并培养了学生使用信息技术解决新型纠纷的能力。

该层次的实验使法学知识与信息网络技术进行有效地交叉与融合,实验项目主要为实验课程中的综合设计性实验和独立的实习和实训项目,以提高型(综合性、设计性和应用性)的实验类型为主。

(三)第三个层次:综合创新

综合创新层次的实验课程将在前两个层次的基础之上,通过创新实验、科研项目、专业竞赛等方式进一步培养学生综合运用知识的能力和创新能力。该层次的实验项目囊括了诉讼类实验和非诉讼类实验项目,主要由教师和学生共同确定选题,然后制定实验计划。从实验类型上分为自主创新实验、科创项目和专业竞赛:自主创新实验采取由学生根据学习研究的需要,自拟题目并提出申请,经审核通过后在教师的指导下进行;科研项目主要是组织学生参加科技活动和创业大赛,或者组织综合能力强的学生加入到教师主持的科研项目中进行项目研究,通过这些活动训练学生综合运用知识的能力;专业竞赛主要是组织学生参加全国性和地区性的专业竞赛等。

四、信息法学实验教学中心课程体系改革的效果

信息法学实验教学课程体系为“信息技术+法学”的特色法学人才培养提供了良好的教学实践和实习实训平台,并推动了科学研究、学科建设的发展。基于多年来复合型特色法律人才培养的改革与探索,重邮法学院于2011年成功申报并获准设置了以重点培养“适应信息时代知识产权管理与保护需求的人才”为特色的知识产权法本科专业,此外,法学专业也获批为重庆市“十二五”法学(一级学科)重点学科。

在教学方法上,学院积极推广“课赛结合”经验,在基础和专业基础课程中加入综合性课程设计,采取课程设计与竞赛相结合的方式。如中心鼓励学生参加每年举办的“挑战杯”“创业大赛”等活动,将电子数据提取与保全的原理综合性课程设计与设计竞赛合二为一的教学方式,既提高了同学的学习兴趣,也激发了同学们的参赛热情,同学们的学习方式从被动性学习向自主性、自觉性学习转变,人才培养效果显著。例如:2010年王斌、秦潇等同学获第7届“挑战杯”全国铜奖;2012年周千淇等荣获第8届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛全国金奖;2014年张磊等荣获首届“互联网+”中国大学生创新创业竞赛全国银奖;2016年张磊等荣获第10届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛全国铜奖。

在法学专业学生就业压力大的背景下,通过自2006年实验中心成立以来开始的培养模式和教学方法的改革,我院法学本科生的就业率有明显提升:2012届就业率为86%、2013届就业率为89.29%、2014届年就业率为87.50%。学生除进入司法部门和律师事务所,许多在华为、中兴等著名信息通信企业、以及电信运营商从事法务工作,学生就业质量较高。除此而外,信息法学实验中心密切结合信息时代发展需要,研发基于法学与信息技术交叉融合的新成果,提高学生创新能力,实现人才培养与社会服务的良性互动。

综上,重庆邮电大学信息法学人才的培养,以“文理交融、整合开放、探索创新”为定位与特色,依托信息法学实验教学中心,紧扣高等院校的三大职能“人才培养、科学研究、服务社会”展开建设,通过“科学研究”保证了实验教学的前瞻性,通过“服务社会”保证了实验教学的应用性,最终使“人才培养”落到实处,培养既具有前瞻性又能够解决实际问题的“法学+信息技术”的复合型人才。此种培养模式,为我国特色法律人才的培养探索出了一条可以借鉴的发展道路。

参考文献

[1] 曾宪义,张文显.中国法学专业教育教学改革与发展战略研究[M].北京市:高等教育出版社,2002:295.

[2] 熊志海,陈纯柱.理工科高校本科法学教育模式探索——兼论重庆邮电大学信息法学人才培养[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2012(1):135-141.

[3] 孙学致.论我国法学教育的趋势与高校法学教育改革的方向[J].高教研究与实践,2011(4):43-47.

基金项目:重庆市研究生教育教学改革研究项目“基于MOOE理念的研究生虚拟仿真开放实验教学平台建设”(yjg20162029);重庆邮电大学教育教学改革项目“基于实例的‘法学+计算机关联性教学体系建设”(XJG1414)。

作者简介

赵长江(1980-),男,江苏宿迁人,副教授,法学博士,主要从事诉讼法、电子证据研究;畅君元(1987-),男,河南新乡人,讲师,主要从事诉讼法、电子证据研究。