远古象型类演化的追溯者

田静

据了解,在长鼻类的主干类群象型类中,发育有一对巨大的上门齿(象牙)成为这一类群的鲜明特征。这一结构通常作为个体采食的工具以及雄性争夺交配权的武器。沒有象牙的长鼻类通常只存在于渐新世之前分化出的原始类群中,如恐象仅发育一对钩状的下门齿而上门齿完全缺失。而最近,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所王世骐等人却发现,在象型类演化的早期,出现了一类称为铲齿象科(Amebelodontidae)的类群,其下颌和下门齿特别伸长,增宽,形成铁铲状的结构,这种奇特的演化方向有着重要的研究意义。

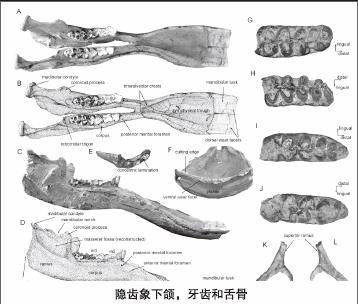

通过对发现于宁夏同心中中新世丁家二沟地点的一类保存精美的铲齿象科化石集群的研究,王世骐和邓涛、叶捷研究员以及甘肃和政古动物化石博物馆的合作者在国际刊物《系统古生物学》(Journal of Systematic Palaeontology)上在线发表了相关文章。将这一新的类群命名为赵氏隐齿象新属新种(Aphanobelodon zhaoi gen. et sp. nov.),表示其象牙缺失这一主要特征。

王世骐研究员介绍说,隐齿象发现的重要意义在于其揭示了象型类在其早期演化过程中的形态学和生态学的多样化的分异。分支系统的研究和检验证明,隐齿象在系统演化上是作为铲齿象属(Platybelodon)的姐妹群存在,然而其下门齿的内部结构与铲齿象属迥异,而与铲齿象科的另一类原互棱齿象属(Protanancus)相似,这样,下门齿的结构的相同不再成为区分铲齿象科内部成员的标准,而是一种受选择压影响下的平行演化现象。微痕分析和力学分析的研究则证明,在铲齿象科中,以隐齿象和铲齿象为代表的这一类群特化为以嫩叶为食,宽铲形的下颌主要用于切断嫩枝和嫩叶;而以原互棱齿象为代表的另一类群则具有更广泛的食性,窄铲形的下颌可以用于挖掘地面下浅层的植物,而象牙在食物采集中也起到了重要作用。铲齿象科内部的系统分异也代表了生态学上的分化。

另外,隐齿象中的雄性也缺失上门齿,这暗示出雄性之间的争斗可能不是很激烈。因此,隐齿象的社会结构很可能与其它象类不同。或许在隐齿象中,雄性与雌性组成一个稳定的繁殖群体,它们共同抚育未成年的后代。这与现生象类中雌性结成大规模群体抚育后代的母系社会有天壤之别。 王世骐研究员还发现,在生物进化过程中,除了自然选择以外,性选择也起到了非常重要的作用,该研究成果发表于《古脊椎动物学报》,并表明从某种意义上说,在中新世时期,长鼻类雄性的进化似乎比雌性要领先一步。

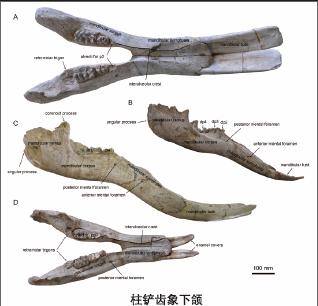

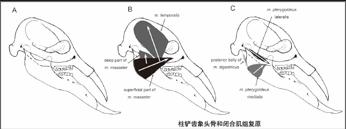

同样,柱铲齿象也是一个鲜为人知的长鼻类类群,1990年在美国首次报道,由于其材料很少,研究者对其形态特征认识不多,分类地位也受到争议。对此,王世骐等人对中国甘肃省临夏盆地晚中新世的地层中发现的长鼻类化石进行了研究发现,临夏盆地的“保德四棱齿象”应该归入柱铲齿象,并为其建立了一个新种,粗壮柱铲齿象(Konobelodon robustus),这一最新研究成果发表在国际杂志《地学多样性(Geodiversitas)》2016年38卷第一期上。

该研究表明,甘肃省临夏盆地的粗壮柱铲齿象的时代比欧洲和美洲的种都要早,具有很多原始特征,因此是其它两个种的祖先类型。同时,该研究也给出了柱铲齿象起源两种可能性。一种可能是,柱铲齿象与美洲的扁齿象(Amebelodon)是姐妹群的关系,它们的共同起源于欧亚大陆的原互棱齿象(Protanancus);第二种可能是,柱铲齿象起源于欧亚大陆的四棱齿象(Tetralophodon)。为柱铲齿象的研究提供了宝贵的参考资料。