在敦煌

季羡林

刚看过新疆各地的许多千佛洞,在驱车前往敦煌莫高窟千佛洞的路上,我心里就不禁比较起来:在那里,一走出一个村镇或城市,就是戈壁千里,寸草不生;在这里,一离开柳园,也是平野百里,禾稼不长;然而却点缀着一些骆驼刺之类的沙漠植物,在一片黄沙中绿油油的充满了生机,看上去让人不感到那么荒凉、寂寞。

我们就是走过了数百里这样的平野,最终看到一片葱郁的绿树,隐约出现在天际,后面是一列不太高的山冈,像是一幅中国水墨山水画。我暗自猜想:敦煌大概是来到了。

果然是敦煌到了。我对敦煌真可以说是“久仰大名,如雷贯耳”了。我在书里读到过敦煌,我听人谈到过敦煌,我也看过不知多少敦煌的绘画和照片。几十年梦寐以求的东西如今一下子看在眼里,印在心中,“相见翻疑梦”,我似乎有点怀疑,这是否是事实了。

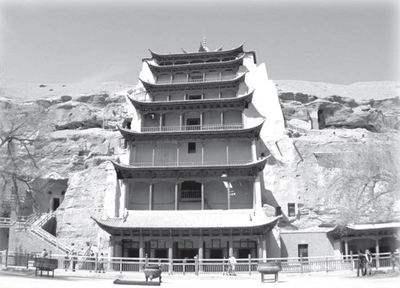

敦煌毕竟是真实的。它的样子同我过去看过的照片差不多,这些我都是很熟悉的。此处并没有崇山峻岭,幽篁修竹,有的只不过是几个人合抱不过来的千岁老榆,高高耸入云天的白杨,金碧辉煌的牌楼,开着黄花、红花的花丛。放在别的地方,这一切也许毫无动人之处;然而放在这里,给人的印象却是沙漠中的一个绿洲,戈壁滩上的一颗明珠,一片淡黄中的一点浓绿,一个不折不扣的世外桃源。

至于千佛洞本身,那真是琳琅满目,美不胜收,五光十色,云蒸霞蔚。无论用多么繁缛华丽的语言文字,不管这样的语言文字有多少,也是无法描绘,无法形容的。这里用得上一句老话了:“只能意会,不能言传。”洞子共有四百多个,大的大到像一座宫殿,小的小到像一个佛龛。几乎每一个洞子里都画着千佛的像。洞子不论大小,墙壁不论宽窄,无不满满地画上了壁画。艺术家好像决不吝惜自己的精力和颜料,决不吝惜自己的光阴和生命,把墙壁上的每一点空间,每一寸空隙,都填得满满的,多小的地方,他们也决不放过。他们前后共画了一千年,不知流出了多少汗水,不知耗费了多少心血,才给我们留下了这些动人心魄的艺术瑰宝。有的壁画,就暴露在光天化日之下,经过了一千年的风吹、雨打、日晒、沙浸,但色彩却浓郁如新,鲜艳如初。

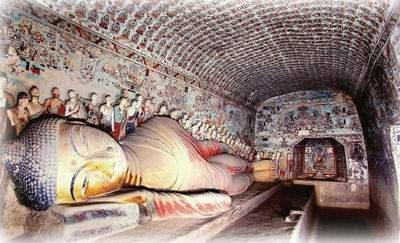

我们走进了洞子,就仿佛走进了久已逝去的古代世界,甚至古代的异域世界;仿佛走进了神话的世界,童话的世界。尽管洞内洞外一点声音都没有,但是看到那些大大小小的雕塑,特别是看到墙上的壁画:人物是那样繁多,场面是那样富丽,颜色是那样鲜艳,技巧是那样纯熟,我们内心里就不禁感到热闹起来。我们仿佛亲眼看到释迦牟尼从兜率天上骑着六牙白象下降人寰,九龙吐水为他洗浴,一下生就走了七步,口中大声宣称:“天上天下,唯我独尊。”我们仿佛看到他读书、习艺。他力大无穷,竟把一只大象抛上天空,坠下时把土地砸了一个大坑。我们仿佛看到他射箭,连穿七个箭靶。我们仿佛看到他结婚,看到他出游,在城门外遇到老人、病人、死人与和尚,看到他夜半乘马逾城逃走,看到他剃发出家。我们仿佛看到他修苦行,不吃东西,修了六年,把眼睛修得深如古井。我们又仿佛看到他幡然改变主意,毅然放弃了苦行,吃了农女献上的粥,又恢复了精力,走向菩提树下,同恶魔波旬搏斗,终于成了佛。成佛后到处游行、归示、度子,年届八旬,在双林涅槃。这样的宗教画,实际上是人世社会的真实描绘。把千载前的社会现实,栩栩如生地搬到我们眼前来。

莫高窟的四百多个洞子,共有壁画四万多平方米,绘画的时间绵延了一千多年,内容包括了天堂、净土、人间、地狱、华夏、异域、和尚、尼姑、官僚、地主、农民、工人、商人、小贩、学者、术士、妓女、演员、男、女、老、幼,无所不有。在短短的几天之内,我仿佛漫游了天堂、净土,漫游了阴司、地狱,漫游了古代世界,漫游了神话世界,走遍了三千大千世界,攀登了神山须弥山,见到了大梵天、因陀罗,同四大天王打过交道,同牛首马面有过会晤,跋涉过迢迢万里的丝绸之路,漂渡烟波浩渺的大海大洋,看过佛爷菩萨的慈悲相,听维摩诘的辩才无碍。我脑海里堆满色彩缤纷的众生相,错综重叠,突兀峥嵘,我一时也清理不出一个头绪来。在短短几天之内,我仿佛生活了几十年。在过去几十年中,对于我来说是非常抽象的东西,现在却变得非常具体了。这包括文学、艺术、风俗、习惯、民族、宗教、语言、历史等等领域。我从前看到过唐代大画家阎立本的帝王图,李思训的金碧山水,宋朝朱襄阳朱点山水,明朝陈老莲的人物画,大涤子的山水画,曾经大大地惊诧于这些作品技巧之完美,意境之深邃。但在敦煌壁画上,这些都似乎是司空见惯,到处可见。而且敦煌壁画还要胜它们一筹:在这里,浪漫主义的气氛是非常浓的。有的画家竟敢画一个乐队,而不画一个人,所有的乐器都系在飘带上,飘带在空中随风飘拂,樂器也就自己奏出声音,汇成一个气象万千的音乐会。这样的画在中国绘画史上,甚至在别的国家的绘画史上能够找得到吗?

我们就在这样一个仿佛远离尘世的弥漫着古代和异域气氛的沙漠中的绿洲中生活了六天。天天忙于到洞子里去观看。天天脑海里塞满了五光十色丰富多彩的印象,塞得是这样满,似乎连透气的空隙都没有。我虽局促于斗室之中,却神驰于万里之外;虽局限于眼前的时刻之内,却恍若回到千年之前。浮想联翩,幻影沓来,是我生平思想最活跃的几天。我曾想到,当年的艺术家们在这样阴暗的洞子里画画,是要付出多么大的精力啊!我从前读过一部什么书,大概是美术史之类的书,说是有一个意大利画家,在一个大教堂内圆顶天篷上画画,因为眼睛总要往上翻,画了几年之后,眼球总往上翻,再也落不下来了。我们敦煌的千佛洞比意大利大教堂一定要黑暗得多,也要狭小得多,今天打着手电,看洞子里的壁画,特别是天篷上藻井上的画,线条纤细,着色繁复,看起来还感到困难,当年艺术家画的时候,不知道有多少困难要克服。周围是茫茫的沙碛,夏天酷暑,而冬天严寒,除了身边的一点浓绿之外,放眼百里惨黄无垠。一直到今天,饮用的水还要从几十里路外运来,当年的情况更可想而知。在洞子里工作,他们大概只能躺在架在空中的木板上,仰面手执小蜡烛,一笔一笔地细描细画。前不见古人,我无法见到那些艺术家了。我不知道他们的眼睛也是否翻上去再也不能下来。我不知道是一种什么力量在支撑着他们,在那样艰苦的条件下给我们留下了这样优美的杰作,惊人的艺术瑰宝。我们真应该向这些艺术家们致敬啊!

我曾想到,当年中国境内的各个民族在这一带共同劳动,共同生活。有的赶着羊群、牛群、马群,逐水草而居,辗转于千里大漠之中;有的在沙漠中一小块有水的土地上辛勤耕耘,努力劳作。在这里,水就是生命,水就是幸福,水就是希望,水就是一切,有水斯有土,有土斯有禾,有禾斯有人。在这样的环境中,只有互相帮助,才能共同生存。在许多洞子里的壁画上,只要有人群的地方,从人们的面貌和衣着上就可以看到这些人是属于种种不同的民族的。但是他们却站在一起,共同从事什么工作。我认为,连开凿这些洞的窟主,以及画壁画的艺术家都决不会出于一个民族。这些人今天当然都已经不在了。人们的生存是暂时的,民族之间的友爱是长久的。这一个简明朴素的真理,一部中国历史就可以提供证明。我们生活在现代,一旦到了敦煌,就又仿佛回到了古代。民族友爱是人心所向,古今之所同。看了这里的壁画,内心里真不禁涌起一股温暖幸福之感了。

我又曾想到,在这些洞子里的壁画上,我们不但可以看到中国境内各个民族的人民,而且可以看到沿丝绸之路的各国的人民,甚至离开丝绸之路很远的一些国家的人民。比如我在上面讲到如来佛涅以后,许多人站在那里悲悼痛苦,这些人有的是深目高鼻,有的是颧骨高而眼睛小,他们的衣着也完全不同。艺术家可能是有意地表现不同的人民的。当年的新疆、甘肃一带,从茫昧的远古起,就是世界各大民族汇合的地方。世界几大文明古国,中国、印度、希腊的文化在这里汇流了。世界几大宗教,佛教、伊斯兰教、基督教在这里汇流了。世界的许多语言,不管是属于印欧语系,还是属于其他语系也在这里汇流了。世界上许多国家的文学、艺术、音乐,也在这里汇流了。至于商品和其他动物植物的汇流更是不在话下。所有这一切都在洞子里留下了不可磨灭的痕迹。遥想当年丝绸之路全盛时代,在绵延数万里的路上,一定是行人不断,驼、马不绝。宗教信徒、外交使节、逐利商人、求知学子,各有所求,往来奔波,绝大漠,越流沙,轻万生以涉葱河,重一言而之奈苑,虽不能达到摩肩接踵的程度,但盛况可以想见。到了今天,情势改变了,大大地改变了。出现在我们眼前的是流沙漫漫,黄尘滚滚,当年的名城—瓜州、玉门、高昌、交河,早已沦为废墟,只留下一些断壁颓垣,孤立于西风残照中,给怀古的人增添无数的诗料。但是丝路虽断,他路代兴,佛光虽减,人光有加,还留下像敦煌莫高窟这样的艺术瑰宝,无数的艺术家用难以想象的辛勤劳动给我们后人留下这么多的壁画、雕塑,供我们流连探讨,使世界各国人民惊叹不止。抚今追昔,我真感到无比的幸福与骄傲,我不禁发思古之幽情,觉今是昨亦是,感光荣于既往,望继承于来者,心潮起伏,感慨万端了。

薄暮时分,带着那些印象,那些幻想,怀着那些感触,一个人走出了招待所去散步。我走在林荫道上,此时薄霭已降,暮色四垂。朱红的大柱子,牌楼顶上碧色的琉璃瓦,都在熠熠地闪着微光。远处沙碛没入一片迷茫中,少时月出于东山之上,清光洒遍了山头、树丛,一片银灰色。我周围是一片寂静。白天里在古榆的下面还零零落落地坐着一些游人,现在却空无一人。只有小溪中潺潺的流水間或把这寂静打破。我的心蓦地静了下来,仿佛宇宙间只有我一个人。

在寂静中,我又忽然想到在敦煌创业的常书鸿同志和他的爱人李承仙同志,以及其他几十位工作人员。他们在这偏僻的沙漠里,忍饥寒,斗流沙,艰苦奋斗,十几年、几十年,为祖国,为人民立下了功勋,为世界上爱好艺术的人们创造了条件。敦煌学在世界上不是已经成为一门热门学科了吗?我曾到书鸿同志家里去过几趟。那低矮的小房,既是办公室、工作室、图书室,又是卧室、厨房兼餐厅。在解放了三十年后的今天,生活条件尚且如此之不够理想,谁能想象在解放前那样黑暗的时代,这里艰难辛苦会达到何等程度呢?

我还看到另外一个人的影子,在合抱的老榆树下,在如茵的绿草丛中,在没入暮色的大道上,在潺潺流水的小河旁。它似乎向我招手,向我微笑,“翩若惊鸿,宛如游龙;荣曜秋菊,华茂春松”。这影子真是可爱极了,我是多么急切地想捉住它啊!然而它一转瞬就不见了。一切都只是幻影,剩下的似乎只有宇宙和我自己。