关于“同均三宫”问题的两点补充思考

刘永福

摘要:解读“同均三宫”,无需以京房律、笛上三调、白石道人歌曲等史料为依据,上世纪50年代以来得到广泛普及的雅乐、清乐、燕乐三种七声音阶结构形态及其律声命名系统是“同均三宫”形成的重要理论基础。黎英海《汉族调式及其和声》一书,虽无“同均三宫”之名,却早已有了“同均三宫”理论之实,书中有关三种七声音阶的一系列表述及乐谱实例,已经将“同均三宫”原理阐释得十分清楚。

关键词:黎英海;黄翔鹏;同均三宫;三种七声音阶;律声系统

关于“同均三宫”问题的讨论虽日渐息止,但这并不意味着问题的解决,个别人对此心存疑虑完全可以理解。对于一个持续争论了近30年之久的学科术语,要想在短时间内取得共识并非易事,除了学术上的原因外,学者的学术心态也是一个重要的影响因素。相信只要有足够的时间和耐心,通过对各种不同观点的进一步剖析和辨正,最终会使问题得到完满解决。

徐荣坤先生是最早对“同均三宫”持反对意见的学者之一,曾公开发表了《“同均三宫”是一种假象和错觉》《一本舛误甚多的谱例集——评(中国传统音乐一百八十调谱例集)》等明确否定“同均三宫”的学术成果。前不久,徐先生又从解读黎英海的“综合调式性音阶”理论入手,并通过对笔者多篇有关“同均三宫”文章的回应和批评,再次对“同均三宫”提出质疑和否定。为澄清是非、维护学理,本文仅针对徐荣坤先生文中所涉及的有关内容作两点补充思考。

一、关于“同均三宫”的历史源流及理论依据

不可否认,黄翔鹏“同均三宫”问题的提出,主要理论依据是京房律、荀勖笛上三调、白石道人歌曲等史料。但是,我对“同均三宫”的论证并未涉及这些史料,我所说的“历史理论”主要含义是指历史上使用并留存至今的有关“宫调学”原理中的某些基本概念、术语,诸如,黄钟、大吕等十二音律(位、名),宫、商、角、和(清角)、中(变徵)、徵、羽、闰(清羽)、变宫等“九声阶名”,以及上世纪50年代以来得到广泛普及的雅乐、清乐、燕乐三种不同的七声音阶及表现形态。愚以为,这些概念、术语及音阶结构形态,不仅体现了传统音乐中本来就有的律声系统,而且为一般人所熟悉。用这些人所共知的概念、术语诠释“同均三宫”问题,想必更有利于普通音乐学人的理解和接受。因为无论是“欧洲乐理”还是“中国乐理”,都应该以普通音乐学人为研究对象,只有少数专家、学者才能够明白的“道理”,不是真正的“基本乐理”。所以,我对“同均三宫”的理解非常单纯,就是“七律”与“九声”的律声系统关系问题。其结论是:一个七音列(七律)与宫、商、角、和(清角)、中(变徵)、徵、羽、闰(清羽)、变宫(九声)结合,并形成音阶概念(关系)时,必然形成三种结构形态,这就是同均三宫原理的基本内涵。

对于这样一种解释,我想只要是具备一些乐理常识的人是完全能够理解的,因此没有必要用京房律、苟勖笛上三调、白石道人歌曲等史料作为论据,使简单问题复杂化。更为重要的一点是,“同均三宫”作为一种简单的“宫调学”原理,并不仅仅是建立在京房律、笛上三调、白石道人歌曲基础上的理论,作为一种“普遍性”原理,“同均三宫”的存在与否,与京房律、笛上三调和白石道人歌曲并无必然联系,故没有必要在此问题上纠结和争辩,更不能以此作为否定“同均三宫”原理的依据和理由。

由于我在论证“同均三宫”问题时曾经提到,最早归纳、论证“同均三宫”原理的人并非黄翔鹏,而是黎英海,徐荣坤先生便给我扣上了一顶“在学术上给黎英海先生栽赃抹黑”的大帽子。他认为,“黎先生从三种传统七声音阶中,分别指出其中清角音阶是五声性自然七声音阶、变徵音阶和清羽音阶是因调接触而致的综合调式性音阶。”然而,我虽仔细研读黎先生的《汉族调式及其和声》(包括新旧版本)一书,均未发现书中有“清角音阶是五声性自然七声音阶、变徵音阶和清羽音阶是因调接触而致的综合调式性音阶”的含义在里面。不可否认,黎英海《汉族调式及其和声》一书中的确设置了《综合调式性七声音阶》一章(即该书第四章),而且开门见山地将其基本特征进行了阐述。即:

综合调式性质的七声音阶的特征是:在旋律构成中表现为七声内综合两个甚至三个不同宫的五声音阶,这时“间音”具有另一“宫”的五声音阶音的意义,但是它又不是“转调”,而只是带有调发展的因素,这种独特的旋律法广泛地存在于民间音乐特别是戏曲音乐中,非常值得注意。

不难理解,黎英海的“综合调式性七声音阶”理论,是站在“五声”的角度对“七声”加以论述和归纳整理的,为此,书中曾反复提到“以变为宫”“以闰为宫”“变宫为角”“变徵为角”等概念。可见,黎英海的“综合调式性七声音阶”理论,实际上就类似我们现在常说的“清角为宫”“变宫为角”等“五声性”的“旋宫”。那为什么又不直接认为是“旋宫”?对此,黎先生在书中解释得很清楚,因为它们只是一种“调接触”,并没有形成“真正的转调”“而只是带有调发展的因素”。关于这一问题,黎先生在本章的结尾中作了全面总结。他说:

关于综合调式性质七声中所综合的到底是什么调式,这是很难讲的,因為他并不是真正的转调。……以“变宫”具有“角”音的意义及“变”具有“宫”音的意义,这两种综合是民间最普遍的。……从广泛的意义上来讲,综合调式性七声实际上是属于调或调式交替的范畴的,只是由于它的特征是能以七声来归纳这种调或调式的交替,构成七声音阶旋律的特殊形态,因而才有必要给它以专门的名称。

由此可见,黎先生根本没有提到“三种传统七声音阶中、孰是基准音阶、孰是因调接触而致的综合调式性七声音阶(基本音阶的子系音阶)”等问题。如果非要指定一个莫须有的“基准音阶”,那也应该是宫一商一角一徵一羽五声音阶,而不是什么“清角音阶”。更不能以此认定“黄先生混淆了三种传统七声音阶中孰是基准音阶、孰是因调接触而致的综合调式性七声音阶”等子虚乌有的问题,并最终得出“黄先生《同均三宫(阶)》理论,不仅没有促进传统乐学的建树,而恰恰是相反地大大促退了一步”的结论。

黎英海《汉族调式及其和声》一书中不仅没有说“清角音阶”是“基准音阶”,“变徵音阶”和“清羽音阶”是“子系音阶”,而是将三种传统七声音阶同等看待。在该书的第三章(即七声音阶、五声性调式一章)中,黎先生全面系统地阐述了三种七声音阶的历史源流、结构形态及音调特征,对此,笔者已有论及。不仅如此,黎先生还通过大量的谱例对“一均三宫”的结构形态和音阶属性进行了系统揭示和说明。

在《汉族调式及其和声》一书中,黎英海虽然没有使用“同均三宫”这一概念,但有关“同均三宫”的内涵却是明确、具体的。正因为如此,黄翔鹏在论及“同均三宫”问题时特别提到,上世纪50年代,黎英海把这三种音阶并提,当作民族音乐的音阶体系来看,是既见树木又见森林,是理论上的重要突破。此外,陈应时也明确表达了同样的观点,他认为,黎英海先生在《汉族调式及其和声》一书中,始将杨荫浏提出的三种音阶改称为“雅乐音阶”“清乐音阶”和“燕乐音阶”,从而使这三种音阶名称及其十五种调式概念得到了更为广泛的普及。此时虽无“同均三宫”之名,却早已有了“同均三宫”理论之实,尤其黎英海先生《汉族调式及其和声》一书中的谱例已将“同均三宫”原理表述得十分清楚。

这些都充分证明,最早明确、系统阐述“一均三宫”现象的民族音乐理论家应该是黎英海先生,这种认识是客观公允的,并不像徐先生所说的是“在学术上给黎英海先生栽赃抹黑”;相反,是对黎先生学术成就的肯定和梳理,黄翔鹏“同均三宫”理论正是在黎英海三种七声音阶并提基础上形成的。

二、关于“同均三宫”的结构关系及律声系统

我在以往的论述中曾不止一次地谈到,“同均三宫”实际上就是“七律”与“九声”的关系问题。但遗憾的是,徐荣坤先生始终对此无法解惑,仍坚持认为,“一个七律构成的宫均,它有可能包含三个不同调高的五声宫均:Do、Re、Mi、Sol、La(本调的五声宫均);S0l、La、Si、Re、Mi(上方五度调的五声宫均);Fa、Sol、La、Do、Re(下方五度调的五声宫均)。但是,它决决不可能涵括三个不同调高的传统七声音阶。只有含有闰和变徵的九声音列,才有可能涵括三种传统七声音阶。”并由此产生了宫、商、角、和(清角)、中(变徵)、徵、羽、闰(清羽)、变宫(九声)为“九律”的错觉。众所周知,黄钟、太簇、姑洗……与宫、商、角……是两种不同性质的概念,二者结合在一起所形成的关系,就是传统宫调理论中的“律声命名系统”,如黄钟宫、林钟徵等。正是由于“九声”涵括了三种七声音阶结构形态中的所有“阶名”,因此,如果当“九声”中的每一“阶名”都分别配上一个相应的律高(名)后,就形成了“宫声”律位(高)相同的三种七声音阶,亦即童忠良等人所说的“同宫三阶”(见表1)。

但是,绝不能因此将黄钟、林钟等“律名”与宫、徵等“阶名”相互等同,因为黄钟、林钟等“律名”有相对固定的高度,而宫、徵等“阶名”的高度则由黄钟、林钟等“律名”决定,或者说,黄钟、林钟等律名是宫、徵等阶名的音高标准,只有二者的有机结合才有实际意义。笔者之所以反复强调“律声系统”的原因就在于此。又因为“九声”涵括了三种七声音阶,这样一来,对于“七律”而言,每一“阶名”也就都有了三种“律高”选择的可能,这就是黄翔鹏所列的那张表(见表2)的基本内涵,即同一个七律的三种七声音阶。

通过表1和表2的比较不难看出,“同宫三阶”与“同均三宫”也属于两个完全不同性质的概念。前者是“九声”与“九律”的结合,后者是“九声”与“七律”的结合;前者不仅宫音的律高相同,而且所有相同“阶名”的律高都相同,后者不仅宫音的律高不同,而且所有相同“階名”的律高均不相同,反之,不同“阶名”的律高则有可能相同。可见,“九声”不仅可以配“九律”,而且还可以配“七律”。如果承认“‘均就是五度圈中连续的一组七律”,也就如赵宋光先生所说,“‘均是七声调域之所在,‘宫是五声宫系的音律组合”,这也从另一个角度对“同均三宫”及“180调”理论作了进一步诠释。

为坚持“只有九声(九律)才能涵括三种不同的传统七声音阶”理论的无比正确性,徐荣坤先生甚至例举了所谓三种七声音阶的“正确的记谱实例”(见谱例1)。

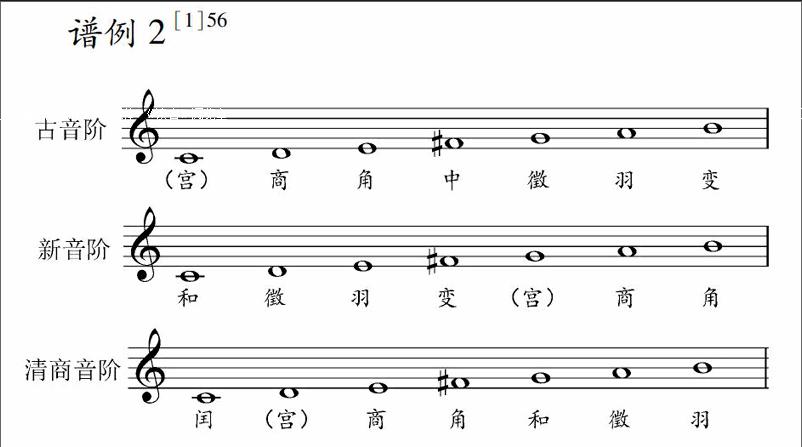

对此,徐先生解释说:“为什么变徵音阶中的变徵和清羽音阶中的清羽这两个音,必须要用临时升降记号或还原记号来标示呢?另外,为什么不可以省略去调号中的那个升降记号呢?答案是:这是因为变徵音阶和清羽音阶都不是单一调性的五声性自然七声音阶,而分别是由双宫或三宫因调接触而致的综合调式性七声音阶。如果不是这样记谱,便无法显示出它们是因调接触而构致的综合调式性七声音阶。”然而,对于徐先生“正确的记谱实例”,我们却不难发现,它只使用了C-D-E-F-G-A-B七个音律(位),根本不存在所谓的“九律”。也就是说,无论用“调号”记写还是用“临时记号”记写,也无论是“单一调性的五声性自然七声音阶”,还是“因调接触而致的综合调式性七声音阶”,都无法改变只使用了C-D-E-F-G-A-B七个音律的事实。“调号”中所出现的“F”和“bB”正是在强调“宫音”的不同,进而形成了三种不同的“五声宫系的音律组合”,此时的“#F”和“bB”只起到了“调号”(宫调号)的作用,音阶中的音律仍然是“F”和“B”。从这点来讲,徐先生所谓“正确的记谱实例”,已经不自觉地进入到了“同均三宫”的语境和内涵中。此外,徐先生还将黄翔鹏用黄钟、太簇等律位写成的列表(即表2)转换成五线谱(见谱例2),并以此作为否定“九声”与“七律”的律声系统关系的依据。

徐先生对此批评说:“如果去掉注解的文字,人们一般都只能认为它们都是C宫七声变徵音阶,……这种记谱方式当然是不正确、不规范的。黄先生就是在这种不规范的记谱方式所造成的假象和错觉的基础上,得出了一个七律的均可以涵括三个传统七声音阶的说法,并且创造了‘同均三宫(阶)理论”,“一种不可能真正成立的理论。”针对徐先生的这番言论,我想说的是,如果三种七声音阶不存在,即使用再多、再好的“文字注解”也无济于事。不仅如此,徐先生还用同样的思维否定了罗忠镕先生创作的《同均三宫》乐曲。认为,该乐曲“在记谱的这一点上是不规范的——它们都没有标出应有的调号和临时升、降号或还原记号”。也正是因为“没有标出应有的调号和临时升、降号或还原记号”,这首以黎英海“同一个七律”包含三种不同调式类型的音阶为原理而创作的乐曲,就被轻而易举地否定了。但我还是想说,记写在谱号后面的升、降记号虽然具有明确调高的作用(即调号),但并不是说所有具有明确调高作用的升、降记号都必须记写在谱号后面,在很多情况下,临时记号也具有“调号”的作用,这种现象在西方大作曲家们的作品中司空见惯。基本乐理教科书中对此也有明确表述:“转调可以改变调号或不改变调号。”也就是说,无论是调号中的变音记号还是临时性的变音记号,在体现“律位”方面没有本质区别。换言之,无论调号中的变音记号还是临时性的变音记号,都具有明确“宫音”高度的作用,“音律”的数目也不会因此而改变。就徐先生所列举的“正确的记谱实例”(谱例1)而言,不能因为记写了“临时变音记号或还原记号”,就误认为“音律”的数目增加了,“律位”改变了。也就是说,原本是“七个律位”的“音列”(均),不能因为增加了“临时变音记号或还原记号”,就变成了“九个音律”,“阶名”的变化不等于“律位”(名)增加和改变。

另外需要强调的是,对于同一个七律(同均)的三种七声音阶而言,表面上看它们的“律位”是相同的,但“五正声”和“二变声”的律位已经发生了改变,亦即形成了不同的“五声宫系的音律组合”。黎英海先生在例举了三种七声音阶共用同一个七律的谱例之后,紧接着就说到:“因为它们五声骨干不同,故不能把‘正音和‘偏音等同起来,这是从听觉上就能解决的,所以我们要了解到七声和五声的这种关系,不要把七声孤立地脱离了五声来看,更不能单纯从音阶比较来看调式。这是我国民族五声性调式的特殊问题。”这也进一步说明,无论黄翔鹏、黎英海还是罗忠镕,他们“没有标出应有的调号和临时升、降记号或还原记号”是很正常的。三种七声音阶虽然同在一个七律上,但各自的调式感已完全不同,故没有必要对此心存疑虑、说三道四。尤其需要说明的是,黎英海、黄翔鹏他们不是不懂得“标出应有的调号和临时升、降号或还原记号”,人家所举之例是从原理的角度揭示和告诫大家要注意同一个七律的“三宫”现象,不要被这个现象所迷惑,误将“苦音音阶七声徵调式”混同于“清乐音阶七声商调式”或“雅乐音阶七声羽调式”。罗忠镕先生的《同均三宫》乐曲虽“没有标出应有的调号和临时升、降记号或还原记号”,但在乐曲的每个部分都作了提示,即“雅乐F宫D羽调、俗乐C宫D商调、燕乐G宫D徵调”。仅从这点来说,黎英海、黄翔鹏、罗忠镕三位大师还是懂基本乐理常识的。

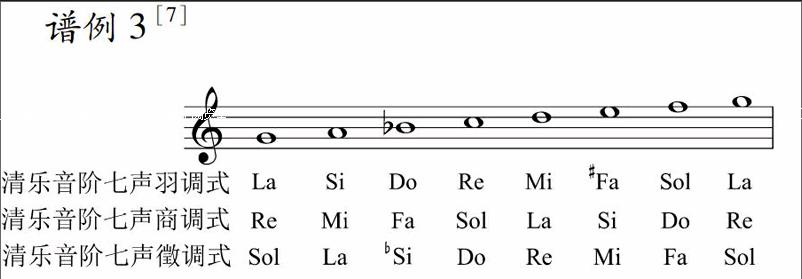

最后,再让我们看看徐荣坤先生早些年是如何阐释三种七声音阶的。关于三种七声音阶的结构表现形态,徐先生曾强调指出,“苦音音阶的七声徵调式,则与清乐音阶的七声商调式、雅乐音阶的七聲羽调式在结构上则完全形似一致”。而且还通过谱例形式将三种七声音阶“在结构上则完全形似一致”的现象予以呈示(见谱例3)。

我们实在看不出,徐先生列举的谱例与黎英海的“同一个七律三种不同类型调式”的谱例和黄翔鹏的“同均三宫”谱例有什么不同?徐先生甚至还据此批评别人说,“也许有人会说:‘古音阶的商调式和新音阶的徵调式、古音阶的变宫调式(有变宫调式吗?)和新音阶的角调式,它们之间的结构不是完全一样的吗?不是可以等同的吗?。是的,这两对调式它们的结构固然是形似的。但是,在实际音乐中,它们根本不是一回事儿,根本不像西洋大小调体系中的等音调那样,可以互相等同的。这正如苦音音阶的徵调式和古音阶的羽调式,尽管形似一致,但实际上并不相同,秦腔艺术家们是决决不会把苦音音阶的徵调式唱奏成古音阶的羽调式的。”让我着实想不通的是,这不是“一均三宫”又是什么?但遗憾的是,仅仅为了否定“同均三宫”,徐先生不惜将自己早些年曾经阐发的正确观点也一并自我否定了。

结语

“同均三宫”作为基本原理,是“均、宫、调三层次概念”的综合反映,要从根本上认知其原理,必须对相关概念、术语作出符合逻辑要求的界定。由于中国传统音乐理论中没有“音阶”“调域”“调高”“调式”“调性”等相关术语,因此也就出现了“宫、均、调三个词在调高意义下常常可以互相代替”的假象和错觉。长期以来,类似这种缺乏理性的、不伦不类的“互相代替”被毫无疑义地默认和接受,甚至被认为“是正确无误的”。“同均三宫”问题的提出,给我们营造和提供了进行系统整理研究的氛围和机会,学界应该利用好这个学术成果,将传统宫调理论的研究推向一个新的阶段。