“白罗衫”故事流传及其在茂腔中的戏曲改编*

周秀梅

“白罗衫”故事流传及其在茂腔中的戏曲改编*

周秀梅

“白罗衫”是唐代以迄清末广泛流传的民间传说故事,被多种戏曲剧种改编为剧本,深受人民群众的喜爱。本文通过对该故事溯源,深入探讨其文化内涵,以及从传说到民间剧本的演化路径,从而展现胶东地区茂腔传承和创新的特色。

白罗衫 故事流传 茂腔 改编

传统剧本研究分为母题演变和形态蜕替两个方向①康保成:《中国戏剧史入门》,上海:复旦大学出版社2009年版,第89页。:母题演变考察的是戏曲题材的渊源、嬗变及其与社会生活、历史变迁的关系,以及同一题材在不同时代、不同地域呈现出的不同的面貌。形态蜕替则是横向上对不同剧种同一剧目的比较研究。“白罗衫”故事在母题演变和形态蜕替方面均有代表性,以下也将从这两方面对“白罗衫”故事的流传和改编进行分析。因其名称有“白罗衫”与“罗衫记”等不同提法,本文为准确起见,在故事流传和昆曲、京剧等剧种中称其为《白罗衫》,仅在茂腔改编版本中称其《罗衫记》。

“白罗衫”故事是传统戏剧和小说中常见的故事类型,经历了唐代以迄清末从民间传说到民间剧本的演化,由此改编的剧本至今仍是昆曲、京剧、梆子戏中的代表剧目,山东胶东半岛地方戏茂腔中亦是将其作为看家剧目,对其进行的戏曲改编颇有特色,胜于大多数剧种的改编,展现了胶东茂腔剧本传承和创新的特色。

一、“白罗衫”故事的母题演变—唐代以迄清末“白罗衫”故事

“白罗衫”是唐代以迄清末广泛流传的民间传说故事,被多种戏曲剧种改编为剧本,深受人民群众的喜爱,被称为“中国戏曲中的《哈姆雷特》”。“白罗衫”故事题材在不同时代、不同地域呈现出不同的面貌。这一故事从流传到剧本大致经历了以下几个阶段。

(一)唐传奇中的三则小说

“白罗衫”故事早见于唐人《闻奇录》李文敏故事、《乾馔子》所载陈义郎故事和皇甫氏《原化记》中崔尉子故事,这三则唐人小说故事被认为是其本事来源。

1.唐《闻奇录》载李文敏故事。

唐李文敏者,选授广州录事参军。将至州,遇寇杀之,沉于江,俘其妻崔氏。有子五岁,随母而去。贼即广州都虞候也。其子渐大,令习明经,甚聪俊,诣京赴举下第。乃如华州。及渭南县东,马惊走不可制。及夜,入一庄中,遂投庄宿。有所衣天净纱汗衫半臂者,主妪见之日:“此衣似顷年夫人与李郎送路之衣,郎既似李郎,复似小娘子。”取其衣视之,乃顷岁制时,为灯烬烧破,半臂带犹在其家。遂以李文敏遇寇之事说之。此子罢举,径归问母,具以其事对。乃白官,官乃擒都虞候。絷而诘之,所占一词不谬,乃诛之。而给其物力,令归渭南焉。*(宋)李昉等编:《太平广记》,北京:中华书局1961年版,第908-909页。

全文约两百字,唐人李文敏上任广州录事参军途中遇寇被杀,沉于江中,贼人冒名上任广州都虞侯,占其妻与五岁儿子,后李文敏之子赴京赶考途中路遇老妇人,因穿“天净纱汗衫半臂”而相认,得知其父当年遇害之事,归家问其母,母全盘托出事情的前因后果,于是报告官府,捉拿这位杀父仇人的继父归案,由官府诛之。此故事相对简单,除李文敏外,其他主要人物李子、贼无名,其母曰崔氏。故事的主题是因果循环的报应说。

2.《乾馔子》所载陈义郎故事*(宋)李昉等编:《太平广记》,第856页。。

全文约七百字,故事相对完整。主要情节为唐天宝年间,东洛福昌人陈彝爽,受蓬州仪陇令上任,其发小周茂方无官无妻,因陈彝爽固请而跟随其赴任。行至离仪陇五百余里之地,周茂方心生异志,让仆人先行,“二人徐步,自牵马行,忽于山路斗拔之所,抽金鎚击彝爽,碎颡”,周茂方假说陈彝爽被马惊踏落江,号哭博取同情,说服陈彝爽家人,让其替名上任,并霸占彝爽妻子郭氏与两岁儿子。周茂方甚爱彝爽之子,一年后觉得无人发现其恶行,乃将实情告知郭氏,郭氏隐忍不发。之后情节与李文敏故事基本相似,陈子义郎路遇老妇人,老妇人赠衫,其母见旧物而道出实情,义郎得知实情后,乃“密砺霜刃,候茂芳寝,乃断吭,仍挈其首诣官,连帅义之,免罪。”

3.成书于唐武宗年间的皇甫氏《原化记》中崔尉子故事*(宋)李昉等编:《太平广记》,第855页。。

全文约八百字。叙唐天宝中,有家住河南荥阳的清河崔氏家族,崔尉往吉州(今江西庐陵)赴任,因走水路而雇舟人孙云之船。途中孙云乘机将崔尉推堕深潭而死,并霸占其妻王氏。王氏方娠,生子后,“舟人养为己子,极爱焉”。其子长大后赴举途中路逢老母,获知真相,“其子闻言恸哭,诣府论寃推问,果伏诛孙氏”*(宋)李昉等编:《太平广记》,第855页。。

从上引故事可以看出,唐人小说中流传的这三个故事母题已具备“白罗衫”故事基本情节:赴官途中官员被杀—妻儿被占—其子与祖母相遇并通过汗衫相认。但三则小说也存在四点不同之处:一、官员与贼之间的关系不同,崔尉子和李文敏故事中官员与贼不相识,路遇贼人劫财和舟人见财起意,而陈义郎故事中官员与贼是自小相识的朋友;二、行凶场所不同,除崔尉是水路船上被杀外,其他两则故事发生地是在陆路;三、官员妻子被占时,其子年龄分别为五岁、二岁和尚未出生,贼对子态度除李文敏故事中未说明外,其他两个都是甚爱,官员妻子有两者是被胁迫而从,一者是不明缘由,后得知真相隐忍。四、子复仇方式不同,李文敏和崔尉子故事中都是报告官府,由官府抓而诛之;陈义郎故事中其子直接杀贼人报仇,而请罪官府。由此说明,这一故事的基本情节已经定型,只是在人物关系等细节方面略存差异。

(二)元杂剧《相国寺公孙合汗衫》*徐征、张月中、张圣洁、奚海主编:《全元曲》第5卷,河北教育出版社1998年版,第2984页。

元张国宾杂剧《相国寺公孙合汗衫》是由唐传奇小说改编而成的戏曲作品,故事在主题、人物设置安排上较于唐传奇小说有所变化。剧中张员外雪中救出了因无银两付店钱而行将冻死的陈虎,张员外之子张孝友自作主张与其拜为兄弟,但张员外对陈虎一直心存戒备。后陈虎看中张孝友之妻李玉娥,假意劝说张孝友带妻子去其老家,占卜张妻怀孕十八月未生之事,途中陈虎将张孝友推到河中,并霸占其妻。不久,李玉娥生子,取名陈豹。十八年后,陈豹考中武状元,听其母告知原委,通过汗衫找到张员外夫妇,擒住陈虎,而张孝友未死,一家人团聚。

与唐代三则小说比较,《相国寺公孙合汗衫》与陈义郎故事相似度更高,剧本中融入了元代世态生活的写照:如陈虎欠债被赶出旅店,赵兴孙街头助人被判罪流放,陈虎帮张孝友收放贷之钱,是元代世俗社会生活在元杂剧中的体现;人物设定世俗化,被杀的不是上任途中的官员,而是乡绅阶层员外之子;故事情节常理化,杀人霸妻的陈虎对所杀之人的儿子陈豹并无任何爱意,时刻想着斩草除根,陈豹不明真相,对继父陈虎一直存在仇视心理;《相国寺公孙合汗衫》设置张孝友未死,陈豹高中武状元后报仇,然后一家人大团圆,这也符合中国传统戏曲的大团圆结局的故事设定。

(三)明清传奇、小说、说唱文本中的“白罗衫”故事

明清时期“白罗衫”故事继续传承,与唐代、元代略有不同的是,在戏剧剧本或小说文本之外,说唱文本也被纳入其中,形成了三线交互影响的混同衍变。

小说文本类故事有《警世通言》卷十一《苏知县罗衫再合》,只是故事与元杂剧《相国寺公孙合汗衫》情节和人物差别较大,而与唐武宗年间的崔尉子故事更加相似。全文约16000字。讲述的是明初永乐年间,河北涿州苏家大儿子苏云,赴任浙江金华府兰溪县令,因船底漏水,在扬州广陵驿换船,误乘江洋大盗徐能之船,被贼人一伙行劫。其妻被好心人放走,路生其子,弃子暂避尼姑庵,而子被贼人收养。十八年后,长大成人的徐继祖授官监察御史,路遇祖母,得知真相,最终惩处贼人。小说情节曲折,人物关系复杂,程朱理学和节妇观念融入故事的改编,如妻逃走暂避尼姑庵,未嫁贼人而得保贞洁。

同类型的故事在《三侠五义》说唱本倪继祖故事中也有描述,只是发生时间为北宋包青天之时,“功能性物象”从罗衫变成了玉莲花,上任改为探亲,最主要的差别在于主角倪继祖不是由仇人抚养长大,而是被其他人领养。

明清说唱类鼓词中现今存世的有《白罗衫鼓词》,故事梗概与小说基本相同,情节则更为丰富,加入了观音显灵护卫,落水的苏云被救,入赘汤家,与汤家小姐汤翠花成亲,育有二子苏仁、苏义;苏云之前的儿子顺郎与苏仁、苏义在进京科考时相认,最终阖家团圆。

在流行本小说与说唱鼓词的关系方面,孙楷第先生曾提及小说是说唱文本的可能性。其在《戏曲小说书录解题》“白罗衫二卷旧抄本”介绍:“考冯梦龙《警世通言》有《苏知县罗衫再合》小说一首,所记与此本全合,其结尾云:‘至今京师盛行《苏知县报冤》唱本’,疑此本所据非《通言》小说,即《苏知县》唱本也。”*孙楷第:《戏曲小说书录解题》,北京:人民文学出版社1990年版,第309页。

明清传奇中的相关剧目则有周继鲁《合衫记》(佚)、沈璟《合衫记》(佚)等。及至清末,昆曲舞台上尚能搬演有关该故事的折子戏《井遇》、《游园》、《看状》、《报冤》等,并载于《昆曲大全》、《集成曲谱》、《缀白裘》等书。

二、“白罗衫”故事的形态蜕替—地方戏中的《白罗衫》

由“白罗衫”故事加工改编的剧本至今仍是昆曲、京剧、梆子戏中的代表剧目,山东胶东半岛地方戏茂腔中亦是将其作为看家剧目,可以看出,各地方戏相互之间应该是进行过借鉴。

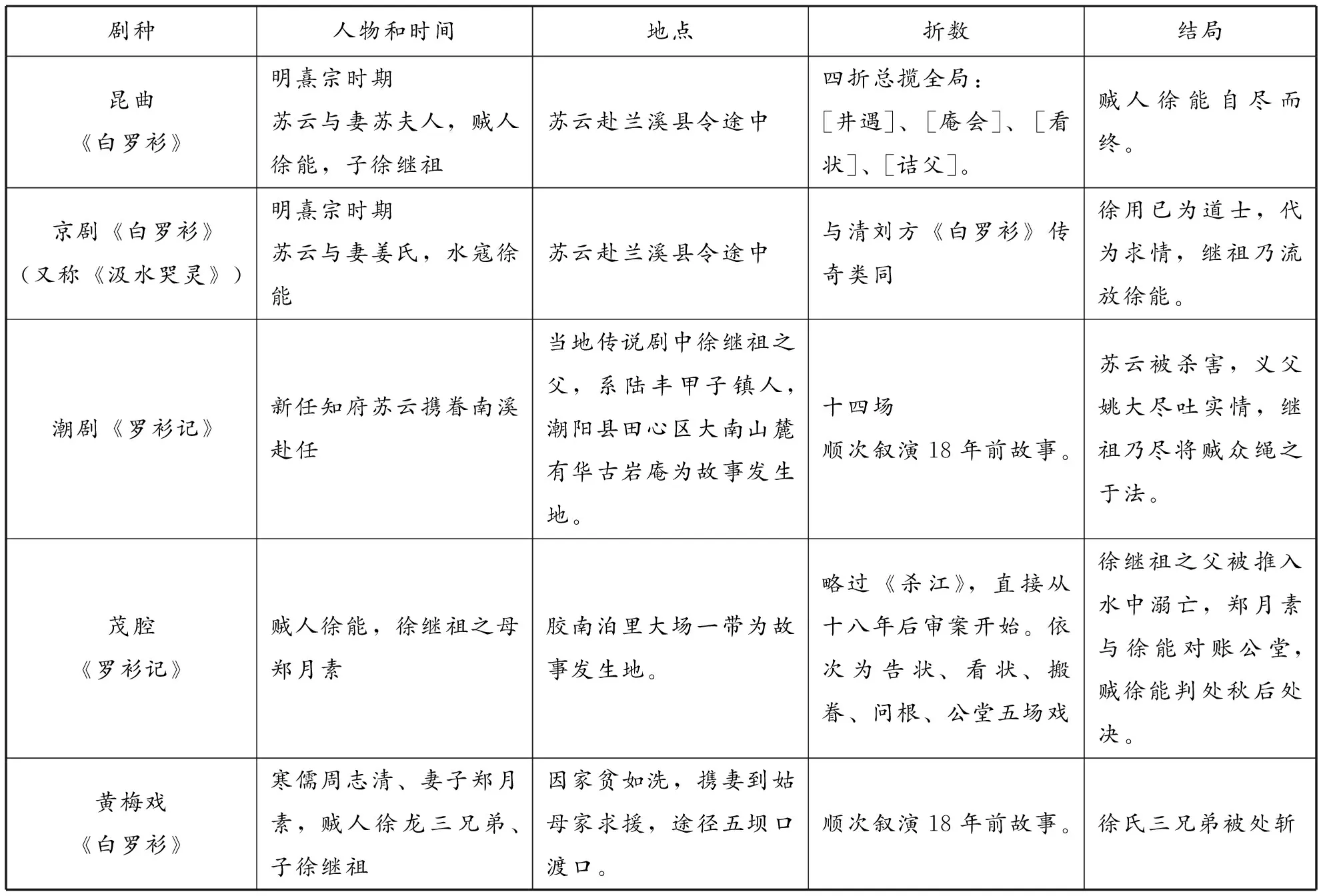

虽各个剧本的主题大致相同,但由于各地方剧种特点和地域文化的差异,各地对“白罗衫”故事的改编、细节的处理还是有明显不同的。此处采取列表方式,选取颇有代表性的剧种为例,对“白罗衫”故事的形态蜕替,即横向上对不同剧种同一剧目进行比较研究(见表1)。

表中所述五个地方戏中的“白罗衫”故事基本遵从于原“白罗衫”故事类型,但故事的主题、细节改编各有特点:一是主要人物的设定,茂腔改编的过程中,将原是次要人物而非中心人物的徐继祖之母郑月素的作用放大,成为推动故事进展的重要人物,昆曲、京剧等都未在此方面做太大改动。二是徐继祖生父是生是死问题,京剧中苏云未死,亦来告状;黄梅戏中徐继组之父未死,且进京考取功名,后大团圆结局。三是养子徐继祖对养父徐能的处置,昆曲中徐继祖顾念十八年养育之恩不忍处斩,徐能自尽而亡;京剧中徐继祖流放徐能;茂腔、潮剧、黄梅戏中都是徐继组大义灭亲,判处徐能等人处斩。

表1:地方戏中的《白罗衫》

三、茂腔对“白罗衫”的本地化改编

山东胶东半岛地方戏茂腔中将《罗衫记》作为看家剧目,在对不同版本的故事进行取舍改编后,形成了自己的特色。在茂腔现行演出版本《罗衫记》形成的过程中,至少经过两次改编。第一次改编具体时间没有明确记载,约在清末民初“白罗衫”故事成为茂腔剧目之时;第二次改编是1955年曹述之等人改编,以后的演出基本以此版本为准。

(一)清末民初“白罗衫”故事第一次改编

分析评价:显然,以上的学生讨论已经脱离了科学本质,将“血管”和“血液”的概念混为一谈了。如果,教师还是采用传统的灌输、说教,即使学生在这节课上接受了此概念,那也是短暂的。

清末民初第一次改编“白罗衫”故事成为茂腔剧目之时,即渗入了极其鲜明的地域性元素,一是女性化,将原是次要人物而非中心人物的徐继祖之母郑月素设定为女主人公郑月素,将其形象塑造得丰满有趣,主题更为突出。二是本土化,剧中人物的语言经过了本土化的深入改编,演绎时更具胶东特色。本土化和女性化的改编现象亦存在于茂腔其他传统剧本中,以下将会一并论述。

1.本土化

首先改《白罗衫》之名为《罗衫记》,使其与《钥匙记》、《绣鞋记》、《玉杯记》《金簪记》《风筝记》《火龙记》等茂腔剧名相类,称之为“八大记”,这也是取悦于本地观众之一法。为增强观众的代入感,《罗衫记》故事的发生地改成了胶东地区。山东青岛市胶南泊里大场一带被认为是故事发生地,现在这个说法还是深入人心,故胶南地区一般不演《罗衫记》。这使得故事更具亲和力,人们更喜欢观看,因为他们觉得这是他们身边的故事。有意思的是,广东潮州地区也认为潮剧《罗衫记》中的人物徐继祖之父,系陆丰甲子镇人,潮阳县田心区大南山麓有华古岩庵,据传潮剧《罗衫记》故事正是发生于此。

再次茂腔《罗衫记》语言用的是胶东方言,并多用胶东地区的生动有趣的俚语、俏皮话、歇后语。《罗衫记》戏文中运用了大量的修辞方法:比喻、拟人、顶针、夸张、反复、设问等,其中以飞白为最,即通过方言误读误写而达到滑稽效果的一种修辞方法。《罗衫记》中书童与徐继祖对话中多处运用飞白修辞格,将“郑月素”错读成“月饼酥”,将“令郎”错读为“铃铛”,将“传家之宝”错读为“全家之袄”,将“正气长存”错读为“四季长春”,均是通过飞白修辞格来突出丑角书童的滑稽,给原本严肃的戏剧带来风趣的效果。

对茂腔的本土化改编普遍发生在“四京八记”的其他剧本中,如东京中的《赵美蓉观灯》中四千多字七百句戏文,将中国传说与历史从三皇五帝、尧舜禹汤、夏商周、春秋战国秦汉隋唐宋一路唱来,掺杂着演义与历史、戏说与真实;还将陆地的飞鸟走兽、海里的海鲜河蟹、庄家菜园等生活景物以及胶东地区生动有趣的俚语、俏皮话、歇后语、地方方言融入到戏文中。《西京》中《裴秀英告状》借裴秀英之嘴描绘出胶东地区一年四季农业生活的场景;《钥匙记》则将包饺子的生活场景融入到唱词中;《绫裙记》中梁赛金擀面、切面时将历史典故融入描写做饭过程的生活场景。又如传统戏《寻工夫》、《裴顿卖线》等以大段道白为主的的小戏,其中的道白更加土俗,方言特征更加明显,极富胶东地方特色。

2.女性化

与其它地方剧种的《白罗衫》相比,茂腔《罗衫记》改编后的最大特色是女性化。茂腔《罗衫记》将决定故事进展的关键性人物改为苏氏夫人郑月素,将一个养儿复仇故事改为女子告状鸣冤、坚持伸张正义的公案故事。而表露徐继祖身世之谜的人物从姚大变成了徐继祖的的乳母姚婆,刻画了十八年未放弃伸冤的郑月素和富有正义感的姚婆形象。这种改编顺应了胶东地区女性观众的喜好和审美需求,修改后的故事更加切合茂腔之女性剧种特色:“肘鼓子戏,娘们儿的事,姑娘喜欢听,老婆摸上蜜”。

《西京》故事大概为:男子与女子指腹为婚,后因男子家道中落,女子父亲悔婚,设计杀死女子的丫鬟并诬陷男子,后男子得女子(或义士)搭救而免除死罪。此类故事原型可追溯至宋元戏文《林招得》、关汉卿的杂剧《钱大尹智勘绯衣梦》,再到明代无名氏的《卖水记》传奇。清中叶时期,《卖水记》故事广泛地存在于各种形式的民间说唱、地方戏中,在流传过程中出现了变种,最流行的就是秦腔《火焰驹》。《火焰驹》为清人李芳桂所作。它将《卖水记》中的报信人裴秀英改为马贩子艾谦,艾谦乘了一匹名叫火焰驹的宝马入番报信,故而得名《火焰驹》。

对比明代传奇《卖水记》和秦腔《火焰驹》,茂腔《西京》由《桂花亭》、《探监》、《三告李彦荣》、《卖线》、《火焰驹》五部折子戏组成,中虽有一折名叫《火焰驹》,但跟秦腔《火焰驹》故事完全不同。全本演出的《西京》是双故事线索:一、男主人公李彦贵被诬陷入狱,其未婚妻黄秀英哭灵;二、李彦贵嫂子裴秀英入京寻夫搭救李彦贵。岂料裴秀英之夫李彦荣进京高中后,被公主招为驸马,裴秀英骂夫,从而使李彦荣和公主认下裴秀英这个原配,并回老家救下其弟弟李彦贵。在茂腔剧目的流传和演出中,第二条故事线索反而成了《西京》故事中的主线索,恪守儒家节烈之风气、苦尽甘来的裴秀英成了克勤克俭、恪守妇道的女性代表。

茂腔《东京》似脱胎于明传奇《卖水记》。《东京》中赵家女儿赵美蓉与孙百万次子孙继诰指腹为婚,孙继诰被其未来岳丈诬陷杀人,为救未婚夫君,赵美蓉女扮男装,入京赶考,考取功名后为未婚夫伸冤。《东京》含《卖水》、《吊孝》、《卖宝童》、《赵美蓉观灯》等折子戏,目前主要在吕剧、茂腔和柳腔中演出,在流传的茂腔演出本中只有《卖宝童》和《观灯》两出折子戏。关于赵美蓉赶考和救夫的片段只存在于故事情节的描述之中,山东临淄地区采集的民歌中就有:“赵美蓉赶考回了家园,男牢里提出了孙子四,一家老少得团圆。……九月里九重阳,金榜张在那五朝门上,头名状元孙子明,二名榜眼孙子张……”片段*张文主编:《淄博歌谣卷》,济南:山东文艺出版社1995年版,第302-304页。讲唱人:王效真,女,60岁,汉族,高小文化,临淄区孙娄镇耿王村农民.采录人:王宝生,男,汉族,高中,临淄区孙娄镇政府干部,将救人的重任放在女子赵美蓉身上,给赵美蓉安上女扮男装进京考取状元的桥段,这与清中叶在宝卷、鼓词、地方戏等各种民间文学作品中大量存在的女扮男装的套式符合。

经过第一次改编,茂腔《罗衫记》和“四京八记”已然成为颇有女性化和胶东本地化特色的代表剧目。

(二)《罗衫记》第二次改编是1955年,是在全国传统剧目的整理改编的背景下,由山东戏曲审查组监督,由曹述之等人改编而成,以后的演出基本以此版本为准。根据改编者曹述之的回忆,当时改编为了让故事情节更加紧凑,去粗存精,编剧对不同版本的故事进行取舍,删掉了不适合时代与观众审美的部分。

首先一大改编特色是将主要矛盾集中化,这次改编之后《罗衫记》的剧本与其他地方剧种“白罗衫”故事在结构上有极大差异。不同于从十八年前“杀江”开始一直到十八年后“复仇”这种大跨度的时间模式,茂腔将主要矛盾集中在十八年后公堂审讯,十八年前“杀江”和赶考遇祖母等情节未直接在舞台上搬演,而是通过大段唱词回忆追述的方式展开。这种将戏剧矛盾凝练集中情节紧凑的改编,在当时被认为是非常成功的。古代戏曲小说研究家赵景深看过改编版本的《罗衫记》,称赞剧本改编的好,并将其与1957年湖南戏曲汇演常德专区代表团整理的《白罗衫》对比,认为茂腔改编的更好一点,将原本繁复、头绪过多的《罗衫记传奇》改得更为简洁。*赵景深:《茂腔〈罗衫记〉戏剧札记》,上海:学林出版社1989年版,第33页。

改编后的剧本围绕审案、冤案得雪的主题,去除了与故事情节无关的人物和桥段,删除了原剧本中认郑月素为义女并帮助郑月素写状的刚月夫妇,被徐能杀害父亲并认为义女的孙五妹,收监郑月素的衙婆,徐能还有一女徐翠莲等与主题关联性不强的情节。*曹述之:《茂腔〈罗衫记〉的新旧面貌》,山东省文化艺术志资料汇编第5辑青岛市《文化志》资料专辑1985年版,第169页从而净化和突出了原有主要人物的性格特征,使得剧本主题更明确。

经过改编的以《罗衫记》为主的“四京八记”成为茂腔整理改编旧剧目、推陈出新的代表作,为剧本的改编和创作带来了启发。

结语

茂腔与许多地方戏一样,面临着很大的生存压力,其中一个重要原因是作为一戏之本的剧本,缺少故事的创新性和本土化。

目前搬演的茂腔的传统剧目都是从旧时沿用下来的,拖沓冗长,节奏缓慢,故事性不强且内容僵化、故事情节也落入“俗套”。正如古人改编“四京八记”一样,地方文化元素的渗入,为茂腔打下了地域传播的稳固基础。编剧们可以在旧的故事中加入现代思想与观念,在传统与现代的契合点中找寻娱乐元素,袭古而弥新,赋予传统以崭新面貌,这样才能与现代的观众产生共鸣。

二是要从故事的源头下手,加入“新血”。在传统文化娱乐方式日渐衰微的大环境下,茂腔剧本也许需要试着“放下身段”,尝试趋异与从众,从现代或古代小说、影视剧本等流行娱乐形式中寻找灵感,兼收并蓄,取长补短,弥合剧目创作与普通观众艺术审美间的差距。

[责任编辑]黎国韬

周秀梅(1981-),女,山东省诸城人,中山大学中文系古代文学博士研究生。(广东 广州,510275)

* 本文系广东高校2015年省级重大科研项目青年创新人才类项目“地方文化的传承与创新—非物质文化遗产视角下的地方剧种的研究和保护”(项目编号:2015WQNCX189)的阶段性成果。

I207.3

A

1674-0890(2017)03-082-06