氮肥后移对周麦26号群体动态和产量性状的影响

韩玉林 张海芝 殷贵鸿 张保亮,2 李国臣

(1河南省周口市农业科学院,周口 466001;2河南天存种业科技有限公司,郑州 450001)

氮肥后移对周麦26号群体动态和产量性状的影响

韩玉林1张海芝1殷贵鸿1张保亮1,2李国臣1

(1河南省周口市农业科学院,周口 466001;2河南天存种业科技有限公司,郑州 450001)

通过设置4种氮肥施肥方式,研究了2种种植密度下氮肥后移对周麦26号群体动态和产量性状的影响。结果表明:不同施肥方式下的群体动态、产量性状存在差异。群体动态调查表明一次性底施的群体数量均大于分次施肥的群体数量,在小麦拔节期(最高分蘖)差异达到最大,低密度和高密度趋势一致。低密度最高群体差异幅度为110.4万~392.8万/hm2、高密度最高群体差异幅度为132.3万~590.5万/hm2。产量性状调查结果表明底追比为3∶7时2种密度的产量均最高,分别较对照增加20.3%和21.9%,产量增加的主要因素表现在穗粒数和千粒重的增加;低密度和高密度底追比为3∶7处理的穗粒数分别较对照增加11.5%和13.9%,千粒重分别较对照增加6.57%和6.63%。

周麦26;氮肥后移;产量性状

氮肥对小麦的生长具有重要意义,生育期内充足的氮肥有利于小麦的生长,能够增加穗粒数和粒重从而实现高产。小麦生产上为了减少劳动力成本,氮肥的利用上习惯用 “一炮轰”。随着农业生产条件的变化,小麦产量也由低产变高产或更高产,多数研究认为适当增加中后期(拔节至孕穗期)施氮比例有利于提高产量,改善品质[1-4],也符合小麦生长对氮肥吸收利用规律。部分研究提出了氮肥后移技术,即把用作基肥的氮肥的一部分用量改作追肥[5-6],将氮素化肥作底肥的比例减少到50%,追肥比例增加到50%,土壤肥力高的麦田底肥比例可减至30%~50%,追肥比例为50%~70%,同时将追施氮肥时间适当向后推迟,一般后移至拔节期,土壤肥力高的地片,可以移至拔节期至旗叶露尖时。王晨阳等[7]研究认为在保持总氮量不变前提下,适当增加生育中、后期的追氮比例,即实施“氮肥后移”施肥,对有效调控群体发展,优化群体结构,延缓后期植株衰老,实现产量突破有重要作用。王银福等[8]研究认为氮肥后移的追肥时期以小麦拔节期为宜,可提高小麦氮肥利用率7%~8% 。周麦26号是周口市农业科学院培育的高产优质强筋小麦品种,本试验以周麦26号为材料,通过研究氮肥后移对其生长发育、产量性状、品质性状的影响,以期为高产、优质、高效小麦生产的氮肥决策提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况 试验于2015-2016年在周口市农业科学院试验田内进行。试验地为中壤土,地势平整,地力均匀。土壤基础养分含量为:有机质11.2g/kg、全氮0.98g/kg、速效磷15.64mg/kg、速效钾152.03mg/kg。前茬种植作物为大豆。

1.2 试验设计 试验设置2种密度,分别为225万苗/hm2和275万苗/hm2。小区面积为10m2,长7.15m、宽1.4m,6行区种植,3次重复。试验地每hm2施肥量:磷酸二铵375kg、氯化钾 150kg、硫酸锌15kg,以上3种肥料均一次性底施,尿素440.0 kg为分次施肥。试验设置 4 种氮肥施肥方式,追肥于拔节期进行。处理1(N7∶3):氮肥 70%作底肥,30% 作追肥;处理2(N5∶5):氮肥 50%作底肥,50%作追肥;处理3(N3∶7):氮肥 30%作底肥,70%作追肥;处理4(N1∶0,对照):氮肥 100%作底肥,试验管理同一般大田。

1.3 调查项目 小麦3叶期时选定1m长双行样段,在小麦越冬期、返青期和拔节期进行群体调查。于成熟期调查样段内平均穗数并计算出单位面积穗数,样段内随机抽取30个单穗考察穗粒数和千粒重。单位面积子粒产量根据小区实收结果折算。

2 结果与分析

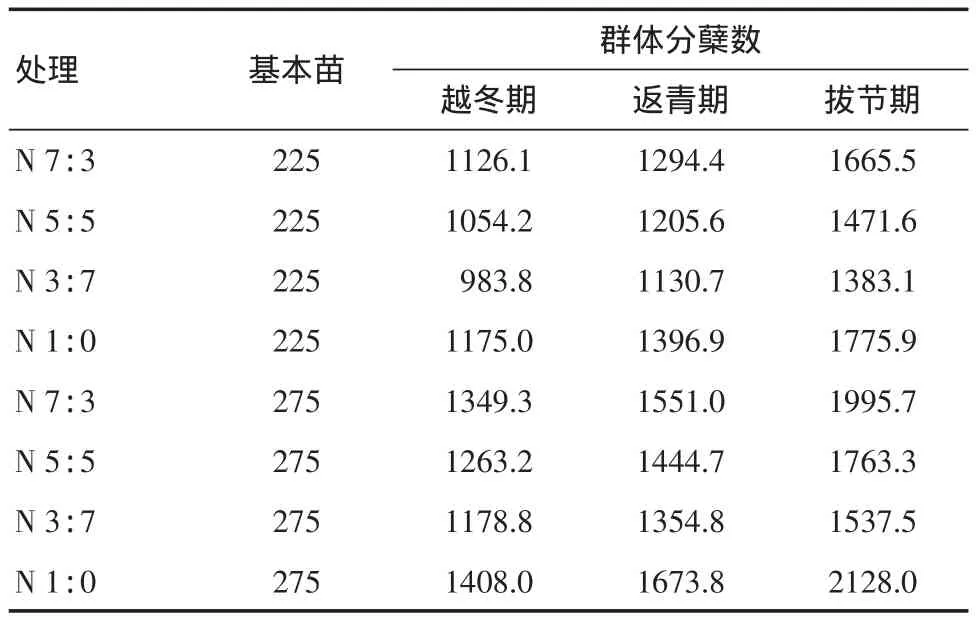

2.1 不同处理对周麦26群体动态的影响 分蘖是小麦生长发育的一种特性,每个小麦品种具有不同的分蘖特性,但其与地力水平及施肥方式有着密切关系。从表1可以看出,一次性底施方式有利于小麦前期群体的形成,3个时期的群体数量均高于分次施肥方式,差异明显,2种密度调查结果是一致的。在小麦拔节期分次施肥与一次性底施差异达到最大,基本苗为225万/hm2时群体分蘖数最高为1775.9万/hm2(N1∶0),最低为1383.1万/hm2(N3∶7);基本苗为275万hm2时最高群体为2128.0万/hm2(N1∶0),最低为1537.5万/hm2(N3∶7)。

表1 氮肥后移对周麦26不同发育时期群体的影响(万/hm2)

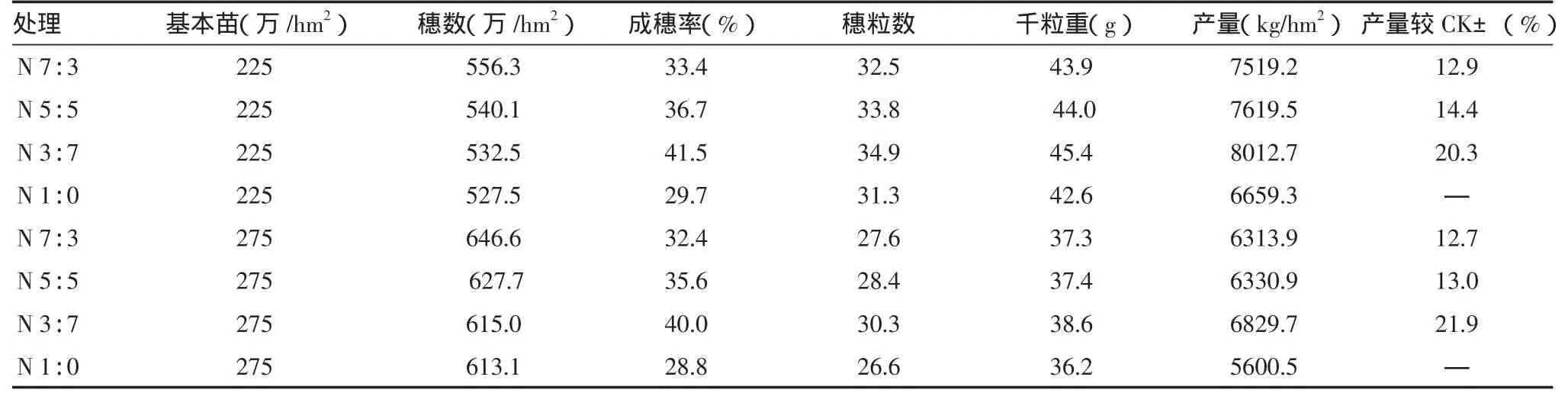

2.2 不同施肥方式对周麦26产量及产量三要素的影响 不同施肥方式对产量性状及最终单产影响较大。从表2可以看出,小麦生育后期一次性底施的成穗率、穗粒数、千粒重及最终产量均低于其他分次施肥的各处理。底追比为N3∶7的低密度和高密度的成穗率、穗粒数、千粒重以及最终产量均最高,基本苗为225万/hm2时分别为41.5%、34.9个、45.4g和8012.7kg,分别较对照增加11.8%、3.6个、2.8g和20.3%;基本苗为275万/hm2时分别为40.0%、30.3个、38.6g和7191.1kg,分别较对照(基追比为1∶0)增加11.2%、3.7个、2.4g和21.9% 。产量增加的主要因素表现在穗粒数和千粒重的增加。

3 结论

冬小麦氮素累积最主要集中在返青期后至灌浆期,约占最大累积量的50%~60%,其次是在苗期,约占最大累积量的15%~30%。氮肥后移施可促进小麦苗期正常生长和后期的正常发育,降低小麦春季总茎,促进分蘖两极分化,抑制春季分蘖,促进冬前大蘖生长,从而增强通风透光能力,提高小麦成穗率。

表2 氮肥后移对周麦26产量及产量三要素性状的影响

周麦26氮肥后移不同密度不同追施时期研究结果表明,氮肥一次性全作基肥,虽然有利于前期增加单株分蘖数和小麦前期群体的形成,但因生育中后期出现缺乏充足的氮肥,反而导致成穗率降低,有效穗数及每穗粒数、千粒重均低于氮肥后移追施的处理。30% 氮肥作基肥,70% 氮肥拔节期作追肥的处理,显著提高了周麦26的分蘖成穗率、穗粒数、千粒重和子粒产量,是氮肥后移的最优处理。

[1] 安霞,张海军,蒋方山,等.氮肥用量对不同品种小麦群体动态及产量的影响[J].中国种业,2015(12)65-66

[2] 王明友,徐岱青,王晓理,等.追氮时期对不同类型冬小麦籽粒产量和品质的影响[J].安徽农业科学,2008,36(3):946-949

[3] 武际,郭熙盛,王允青,等.氮钾配施对弱筋小麦氮、钾养分吸收利用及产量和品质的影响[J].植物营养与肥料学报,2007,13(6):1054-1061

[4] 李雁鸣,张立言,李振国.春季肥水运筹对冬小麦籽粒产量和品质的影响[J].河北农业大学学报,1996,19(1):1-6

[5] 刘新月,乔蕊清,卫云宗,等.冬小麦超高产栽培氮肥后移技术的研究[J].山西农业科学,2001,29(2):26-28

[6] 盛华安,张明慧,周永寿.小麦氮肥后移技术对产量的影响[J].安徽农学通报,2003,9(3):64-67

[7] 王晨阳,朱云集,夏国军,等.氮肥后移对超高产小麦产量及生理特性的影响[J].作物学报,1998,24(6):978-983

[8] 王银福,刘宗院,王录科,等.氮肥后移施肥技术对小麦产量品质的影响[J].陕西农业科学,2007(1):24-25,55

2017-03-01)

河南省现代农业产业技术体系建设专项(2130199-ny);国家农业成果转化项目(2014D00000018)