万古守安澜 千载洛阳桥

林培养

刺桐花开了多少个春天

东西塔对望究竟多少年

多少人走过了洛阳桥

多少船驶出了泉州湾

这是泉籍著名诗人余光中《洛阳桥》中的诗句。

诗中的洛阳桥又名万安桥,位于历史文化名城泉州东北郊的洛阳江上,为举世闻名的梁式海港大石桥,也是我国现存最早的跨海石桥,与北京的卢沟桥、河北的赵州桥、广东的广济桥并称为中国四大古桥。桥始建于北宋皇祐五年(1053)四月,迄于嘉祐四年(1059)十二月,前后历七年之久。其“筏形基础”“种蛎固基法”是中国乃至世界造桥技术的创举,赢得了“天下第一桥”的美誉,1988年被国务院定为全国重点文物保护单位。洛阳桥在海上丝绸之路繁盛时期,为泉州港水陆转运提供了交通保障,也是泉州“海上丝绸之路”申遗的重要考察点之一。洛阳桥上至今还保存有各种历代摩崖石刻及碑记几十方(处)。今天,趁着春日炀和,我也踏上了这座石桥,感受古桥的风范,抚摸千年的印记。

在洛江籍同学的引导下,我直接到了桥南。

桥南有两尊石介士,一老一少,执剑相向,肃立于桥的两侧,大小与真人相当,应该是北宋的原物,虽略有风化,而精神犹在,千百年来,栉风沥雨,不辞昼夜地守护着大桥。后人感其精诚,给他们盖上了简易的石室,并奉以香火。石室前有告示说:保护文物人人有责,严禁在此烧香点炷。其实对于有功于社会、有功于人民的人或者事或者物,人们总是心存感激,并用最朴素的方式来纪念,古往今来,莫不如此。

踏上石桥,直达中亭。桥的右侧,有圆锥形石塔,直入高云。塔基前有“南无阿弥陀佛”碑偈,竖刻正书。碑石风化斑驳,是建桥时立以祀佛的,可见建桥时佛教已经有相当的影响。

桥的左侧有棵古榕,盘根错节,古拙虬曲,绿荫繁茂,遮天蔽日。甘雨碑亭就在榕树下,里面竖刻正书“西川甘雨”四字,是为纪念明嘉靖年间泉州郡守方克而立的。传说明嘉靖年间,泉州府一带久旱无雨,知府方克跪求雨神移西川之雨以解泉州旱情,事后为免西川遭受暴雨惩戒,奏明朝廷将西川改名四川。传说毕竟只是传说,据清道光版《晋江县志》记载:方克字惟力,号西川,为安徽桐城人,明嘉靖丙戌年(1526)进士,并于嘉靖二十七年(1548)知泉州府事。由此可见,“西川甘雨”中的“西川”其实是祈来甘雨的方知府的号。这个碑不见款识,或许已经风化残泐,故不知是何人所书何时所刻了。主碑上面有崇祯年间晋江县令姚孙榘重修甘雨碑亭记事横碣:明泉太守西川方公甘雨碑亭。上款:崇祯庚午菊月吉旦。下款:晋江令姚孙榘重建典史许继武督造。

往右,十几方两米多的石碑呈“L”形排开。一种莫名的震憾一下子涌上心头,于是逐碑拍照,细细观摩。

“L”形的一端有四方碑刻。

第一方是明嘉靖三十九年(1560)庄一俊所记的《洛桥新城记》。碑额篆书。碑文有“新城者,我明兵宪育吾万公,为行营时所筑也”人谓之“防倭第一城”,又有“先是洛桥未城,此地为中亭,倭寇欲犯泉州,辄经此地以抵东门城下,育吾公视师中亭,浩然叹曰:‘是汤池金城处也,欲遏贼冲桥保咽喉,无如城此”。查史可知,明嘉靖末年,倭寇多次进犯泉州,烧杀抢掠,滨海一带屡受其害。明嘉靖三十八年的八月廿八日抗倭卫乡一战终于促成了洛桥新城的建成。从此,“倭寇不敢越新城,则亦不敢窥泉州矣”。此碑记详细地介绍了兵宪万育吾建洛阳新城以御倭的始末,这可是泉州抗击倭寇的重要历史文物资料!

第二方:万安祝。字径90厘米×75厘米左右,有上款:嘉熙二年冬十月初四日,无名款。据清代陈棨仁《闽中金石略》卷十所记:此碑原系二方,另一方为“圣放生”(已佚)。陈氏说:万安祝圣放生石刻/石二片,每片高一丈,广四尺,每石大小字各二行,在晋江万安桥中亭/嘉熙二年冬十月初四日/二石各三字/中散大夫知泉州军州事兼管内劝农事权提举福建路市舶莆田县开国男食邑三百户借紫刘炜谨立/右为一行/右万安祝圣放生六大字,盖泉州郡守刘炜叔于万安放生以祝厘者也(原文为竖排,以/隔开,标点为笔者所加,下同)。刘炜叔是名宦刘榘之子,嘉熙间以奉直大夫知泉州,兼权福建路市舶。

第三方:亘海長虹。字径有60厘米左右。碑上无名款纪年,碑石风化剥落,应是宋刻。碑碣字迹苍劲有力,犹如万安桥长虹般横亘海上,雄伟壮观。

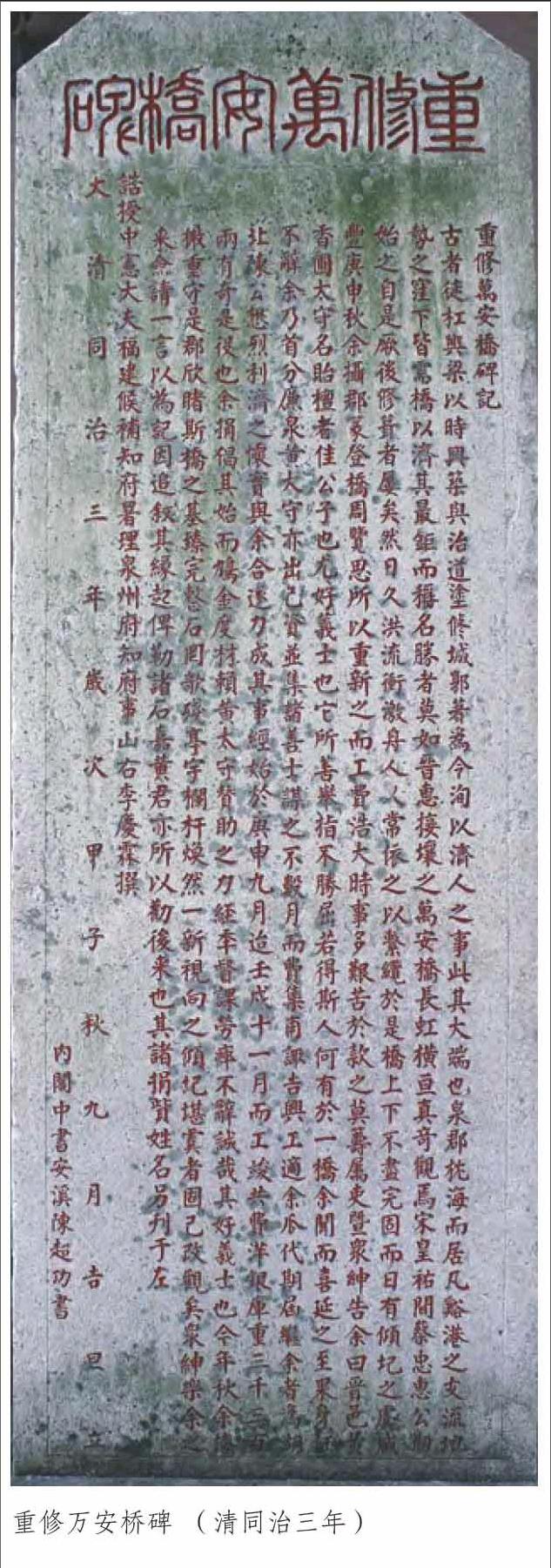

第四方:清同治三年(1864)所立的《重修万安桥碑》。追述清咸丰十年(1860)到同治元年(1862)重修万安桥的事情,为时任泉州知府李庆霖所撰,书者是安溪人陈超功,历官内阁中书。

“L”形的另一端有七方碑刻。

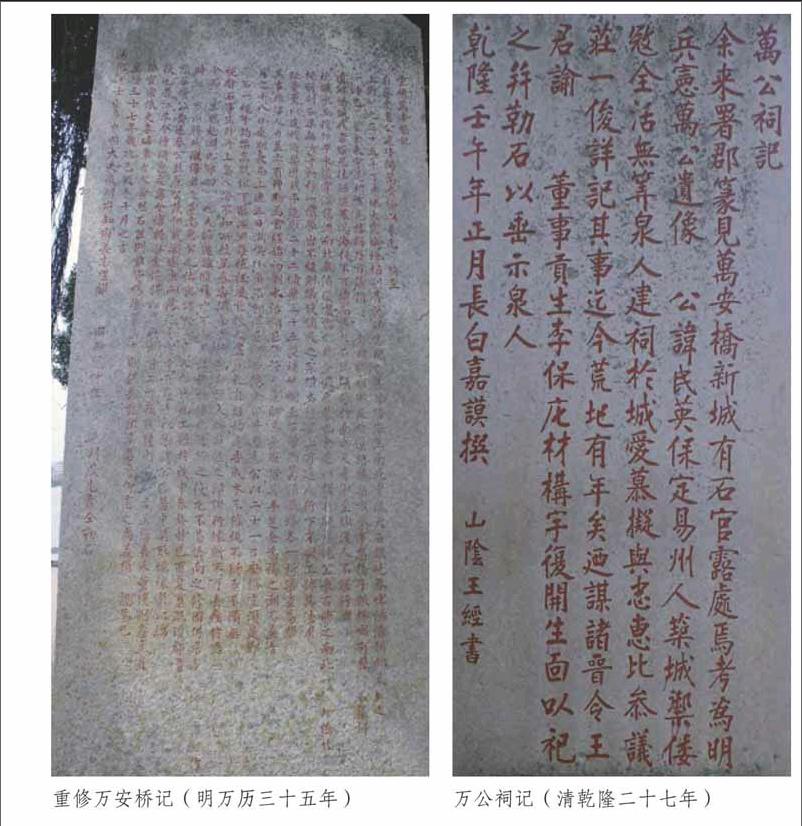

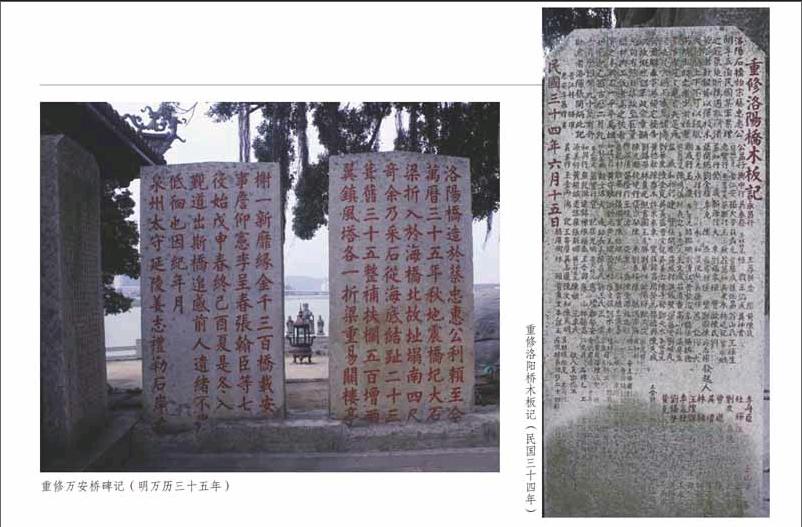

头两方为:明万历三十五年(1607)的《重修万安桥碑记》,由泉州太守姜志礼撰写。史载,万历年秋发生了百年一遇的地震,洛阳桥梁坠入大海,姜志礼主持重修,开工于戊申春(1608),竣工于“己酉夏”(1609)。工程耗时一年余,造价“金千三百”,规模可以说接近于重建。而这两碑从碑记文体、行数、字数等都有仿效蔡襄的《万安桥记》,可以说与之相伯仲。

第三方:姜志礼所记《重修万安桥记》。这个碑详细说明了重修的经过,特别是“四异”为重修增添了神秘色彩,也让我们感受到当年重建的艰辛。

第四方:清乾隆六十年(1795)所立的《重修万安桥记》。碑额篆题“飞梁永固”,碑文下半风化严重,几乎认不出什么了。清乾隆六十年到现在才两百多年,竟风化如此,实在让人叹惜。

第五、六方可能字太小或者刊刻太浅,加之海风迅猛,风化非常严重,几乎看不出什么了。

最后一方是《万公祠记》。清乾隆壬午年(1742)长白嘉谟撰,王经书,记载重修万公祠的事情。嘉谟,长白山人,时任泉州府同知。王经,山阴人,余不详。

拐个弯,又见到四方碑刻,分别为:

民国三十四年的《重修洛阳桥木板记》。该记说的是洛阳桥于抗战初期“断桥遏敌”“砌以薄板”临时通行,后木板剥腐而重建的事。读此碑,我们仿佛回到了战火纷飞的年代。碑是光绪进士林骚撰写的。林骚(1874-1953),字醒我,又名叔潜,晚年号半邨老人,是泉州一代名人。他与胞兄林翀鹤同科中进士,官府曾赠“同怀同榜登科”匾额,传为佳话。他的父亲林霁,素好书法,书《洛阳桥诗碑》四碑,现存于忠惠蔡公祠内。

《晋邑令尹郑公爱民父母》碑。上款:公名怡字光德江西临江府清江县人。下款:时弘治壬戌岁仲秋既望合邑耆民立。邓怡,字光德,江西清江(今江西樟树市)人,举人出身,于弘治三年(1490)任晋江知县。由于邓怡多行德政,爱民如同父母,泉州百姓感恩戴德,故为之立碑。古人说:“治国之道,爱民而已”。为官爱民,民自然敬你如亲!

《重修泉州府万安桥碑记》,明嘉靖三十二年(1553)八月立。此碑用青色花岗岩镌刻,曾倒地断裂,后来进行修补扶正。碑文有近千字,洋洋洒洒,记事之余,兼有议论。

清万正色《重修洛阳桥残碑》。此碑下部残缺,清道光版《晋江县志》有此碑全文,可补碑刻之缺。又据史志记载,万正色字惟高,号中庵,泉州东郊浔美人。万正色曾官至水师总兵、水师提督、陆路提督,在平定“三藩之乱”中立下大功,是清代康熙年间泉州籍的一员骁将。根据碑刻记载,康熙二十三年(1684),万正色重修的洛阳桥竣工,并留下这方碑刻。

这里除了比较集中的碑刻外,还有几处摩崖石刻。

一抬头,“万古安澜”四个大字映入眼中。字径该有70厘米左右。上款:明万历戊申岁冬长吉日。下款:南海李待问题。据史载:洛阳江万安古渡“水阔五里,深不可址”“用四两纱线,系石下坠,沉入江中,尚未能测其深浅”“每于风雨交作,数日不可渡”。而自晚唐始,泉州已成为中国重要的对外贸易港口,北宋时泉州湾港口帆樯林立,百舸争流,中外商贾云集于此。万安渡给福建经济、文化的交流造成极大障碍。桥建成后,“渡实去海,去舟而徒,易危而安,民莫不利”“向来行人视为危途之洛阳江,自是一桥飞架,南北畅通。行人凌波而过,如履康庄”。它对福建政治、经济、文化的发展起了极大推动作用。巧的是,这四字也寓桥名“万安”二字。

“万古安澜”的左前方是“带海襟江”石刻,这是称誉洛阳桥形胜壮美,可惜无题刻者名及题刻年代,或许是明或明以前刻。

“带海襟江”的侧面是有桥名“万安桥”石刻,字径在1米左右,为诸刻之最大者,字迹苍劲遒健。款识风化,不可辨。查清代陈棨仁《闽中金石略》可知:此刻为宋刘泽所书。陈氏原文如下:右“万安桥”三字,字径三尺余,在桥下大盘石下。按/《书史会要》云:刘泽,闽人,善大字,尝书万安桥三字/在海石上,径三尺许,有隼尾存筋之法,时蔡襄造/桥不自书,泽书之。此刻应镌于桥成之嘉祐四年(1059),距今已近千年,诚为难得的石刻。

自中亭至桥北,石刻无多,唯桥的左侧一座石塔,人称“月光菩萨塔”,塔中方石四面都有刻字。东面为梵文石刻,据说是梵文悉昙体书写﹐但不知道是什么字。西面中间浮雕月光菩萨头像﹐左侧竖写“月光菩萨”四字﹐右侧则有“巳亥岁造”字样﹐巳亥岁即北宋嘉祐四年即公元1059年,距今已近千年。北面刻有佛教偈语,据描红是“涅盘经偈﹐诸行无常﹐是生灭法﹐生灭灭巳﹐巳灭为乐﹐常住三宝”﹐但与《涅盘经》偈云﹕“诸行无常﹐是生灭法。生灭灭已﹐寂灭为乐”有出入,所以有人认为:因历史久远,石刻风化﹐后世描红时看不清而出错。南面石刻为“诸佛出世﹐欲令众生﹐开示悟人﹐佛之知见﹐使得清净”。此文字出处应是《法华经·方便品》。该经云﹕“诸佛世尊﹐欲令众生开佛知见﹐使得清净故﹐出现于世﹔欲示众生佛之知见故﹐出现于世﹔欲令众生悟佛知见故﹐出现于世﹔欲令众生入佛知见故﹐出现于世。舍利弗﹗是为诸佛以一大事因缘故﹐出现于世。”石刻文字对其做了一定的提炼。

桥北立有一尊十几米高的人物石像,峨冠博带,美髯笑面,双眼深情地凝视着江面,这就是北宋名臣蔡襄。

蔡襄(1012-1067),字君谟,北宋著名书法家、政治家、茶学专家,历官至端明殿大学士,人称蔡端明。他曾两知泉州,第一次是至和三年(1056)二月至嘉祐元年(1056)六月(至和三年改元嘉祐),为期五个月;第二次是嘉祐三年(1058)七月至嘉祐五年(1060)秋。也就是在第二个任期内,蔡襄以郡守之位,积极筹款,招募民工和工匠加快建桥,桥建成后,主持了竣工仪式,“合乐宴饮而落之”,并亲自撰书了《万安渡石桥记》,刻石立碑,就是后世所说的“三绝碑”。千百年来,蔡襄之名即与洛阳桥紧密想连,可谓“名宦巨桥共千秋”。为了一睹“三绝”的风采,我们又回到了桥南的三四百米处的蔡襄祠。

跨入院子的大门,两个高大碑亭分别刻有清福建陆路提督张云翼重修蔡忠惠祠记、怀蔡忠惠公七古长诗和清康熙壬戌进士张致远撰《舆庆堂》《张公又南去思歌》。两亭之后就是“宋郡守端明殿学士忠惠蔡公祠”。门前石柱上有晚清两广总督黄宗汉之子、同治甲戌榜探花黄贻楫所书对联“驾桥天地老,留笔鬼神惊”。上联说是的蔡襄在泉州当官时主持修建了洛阳桥,下联说的是蔡襄写的书法和文章,可以说此联高度概括了蔡襄的一生。

蔡襄祠正殿中央有蔡襄端坐雕像,体态庄重而洒逸,颇有文士、名宦之风范。塑像前为举世闻名的《万安渡石桥记》两方,分立左右两侧。全文一百五十三字,记载造桥时间、桥长、花费、建造者等,现将文字录在下面:

泉州万安渡石桥,始造于皇祐五年四月庚寅,以嘉祐四年十二月辛未讫功。累趾于渊,酾水为四十七道,梁空以行。其长三千六百尺,广丈有五尺,翼以扶栏,如其长之数而两之,靡金钱一千四百万,求诸施者。渡实支海,去舟而徒。易危而安,民莫不利,职其事:庐锡、王实、许忠、浮图义陂,善宗等十有五人。既成,太守莆阳蔡襄为之合乐宴饮而落之,明年秋,蒙召还京,道由是出,因纪所作,勒于岸左。

碑高2.80米,宽1.56米,共二通,右侧为宋原石,左侧为后世重刻,比原石笔力稍逊。在《閩中金石略》卷七“万安桥记”条下,陈棨仁说:“碑石前段粗,后段细,前段有横裂纹而后段完好。二石笔法亦复不同,则当有一石为重刻,固自无疑”;又说“余尝摩挲石下,于后段石末得细字一行,题曰‘曾孙奉议郎直秘阁提举福建路市舶,赐绯鱼袋桓立石;福唐上官石镌凡二十八字,为自来所未拓箸录家亦无言及也”。他认为:蔡桓在宋宣和年间(1119-1125)任泉州市舶,距离洛阳桥建成已经有六十几年,不可能蔡襄书而到蔡桓手里才镌刻,也就是说,在蔡桓之前,后碑就已佚。“逮蔡桓提舶,因补刻一石……故石质气势,不能尽符也”,而蔡桓擅书,“人谓有祖风烈”“银钩铁画传遗芳”“实能继其家学者”,所以陈氏认为“碑之后段,或桓自书者欤”。陈氏《闽中金石略》成书于清末,当时此二碑都还在,但后来后碑又丢了。现在所看到的后碑,是建国后补刻的。前碑字雄浑朴茂,气度轩昂,得颜鲁公之精髓,为蔡襄大字之代表作。碑文书法在历史上评价极高,《闽中金石略》说:“碑雄伟遒丽,为中兴颂宗子。”又引《皇宋书录》:“蔡公万安桥记,大字刻石最佳,字径一尺,气压中兴摩崖。”南宋周必大认为:“蔡忠惠公大字端重沉着 ,宜为本朝第一。洛阳桥上皆入书法冠冕也。”明代王世贞更高度评价:“万安桥天下第一桥,君谟此书雄伟遒丽,当与桥争胜。”今日见到传说中的“三绝”碑原石,深庆眼福,兴奋难以言表,拍照时手都有点抖了。

蔡襄祠大厅下走廊两边各列碑刻十来方。其右有明庄际昌所撰《泉郡守五岳蔡公德政碑》、清道光二十三年(1843)泉州郡守沈汝翰所题 “海内第一桥”、明柯潜所记《蔡忠惠公祠重建记》、清嘉谟所撰《重修万安桥碑记》、清乾隆重制的《凤池李俊育公增修洛阳万安桥碑记》,清方鼎所书《重修蔡忠惠祠碑记》。

大厅下走廊左边有清李鹤年《重修蔡忠惠公祠落成纪诗》四通,林霁所书。林霁为前述林骚之父,书法颜、柳,饶有骨力。此四通碑,字径近二十厘米,深得颜鲁公《麻姑仙坛记》神韵。我们常说“庙堂之气”,我想这就是了。这碑旁是民国六年晋江县张县长“告示碑”以及民国二十九年王梦古题洛阳桥诗碑刻。诗曰:“洛阳渡口水弥漫,太守祠前抚石栏。万点蛎房尤在望,五朝墨沈未全干。名桥已共劫灰尽,沧海长留古庙寒。隔岸三千六百尺,凭谁只手挽狂澜?”民国二十九年就是日寇蹂躏中华,战火方殷的1940年,千年古桥难逃劫运。时任闽南使者的王梦古仰天长叹:凭谁只手挽狂澜?此诗可以说是洛阳桥乃至全国文物在国难之时遭逢厄运的写照。

蔡襄祠院子里,还散落着各种碑刻残件,我一一拍照,留存图片以待日后查证。

在桥北的昭惠庙拍照时,当地居民告诉我们,在那个特殊的年代,为了保护历代重修昭惠庙的碑刻,他们不得不把厚厚的泥浆糊到了石碑,这些石碑才能保存到现在。在动荡的年代,不乏有良知的人们在默默地守护着,那么在盛世,我们又该做些什么呢?