紫砂壶艺漫谈

吴光荣

【内容提要】本文主要从学艺方式与代表性艺人两个方面,进行紫砂壶艺的讨论。前者,主要说明了在紫砂壶产区与高校两种不同的教学体系下,所体现出的不同特点及其利弊;后者,主要选择了50年代命名的“紫砂七老”中的三位及其代表作品的特点进行了论述,以凸显在紫砂壶艺传承中的典型意义。

【关键词】紫砂壶 学艺方式 朱可心 顾景舟 蒋蓉

今日紫砂壶艺的发展,超过以往任何时期。从业人员之多,壶艺市场之繁荣,也超出了许多人的想象!

繁荣的背后,存在着诸多因素。先是改革开放之初,港、台地区人的喜好及介入,使得在短時间内,由兴起到快速发展,紫砂壶艺供不应求。由当时的一家专业生产工厂,发展成多家。宜兴当地也呈现出“万人做壶算种田”的热烈场景,当然中间也有大起大落。1998年的那场亚洲金融风暴,使得喜爱紫砂壶艺的人,没能保住紫砂壶艺的再度繁荣。尤其是台湾地区,从此一蹶不振。

在大陆,传统的手工艺市场也出现了严重的滑坡现象。面对上述状态,国家有关部门于1999年发布了(9号)文件,提出了传统手工艺行业改制问题。一些传统手工艺大省,都做了相应的对策研究,采取了一系列措施,最终使得传统手工艺走出了困境。

一些高等艺术院校,面对社会的转型与发展,也开始真正重现传统手工艺术。中国美术学院陶艺系,十多年前就已开设了泥片成型工艺教学,开始培养泥片成型专业的硕士研究生,主攻紫砂陶艺。

陶都宜兴,也开始成立了制陶实训基地,学做紫砂壶艺的不再是只有当地人,也有许许多多来自全国各地及其他陶瓷产区的学员。近十年来,实训基地成果丰硕,每年都会举行一次“手工制陶大赛”,并将大赛中的优秀作品,进行点评,结集出版。宜兴做陶的大师、名家们,也积极响应政府号召认真招收徒弟、传授技艺,使得一些绝技后继有人。

2007年底,上海嘉泰首拍茶器。2008年秋拍,嘉德开始了《至味涵硕·紫玉金砂名品》专场拍卖。这些都给紫砂壶艺的繁荣与发展,起到了推波助澜的作用。

但在紫砂繁荣的背后,无论是学习手艺,或是传承手艺以及研究手艺,或多或少都存在着一些问题。这些问题,值得思考,也是我在教学中经常遇到的。

一、学艺:高校与产区的不同

今天的紫砂壶,在不同的人眼里,会有不同的认知。喜欢喝茶的人,无论是懂或是不懂,都特别喜欢它。因为用它泡茶,能够得到真香。对紫砂壶进行投资,或是经营紫砂壶艺的人来说,他们喜爱名家壶艺,以便获取更大的利益。对于喜爱收藏紫砂壶艺的人,他们大多关注名家名品、种类、泥料、工艺、故事等。若从学习、制作紫砂壶艺或是从手艺角度来看紫砂壶艺,我所接触到的或是看到的,有许多从业人员或是学生对紫砂壶艺的认知存在着片面的看法。

手艺这项“活”,在中国的传统社会里,许多学手艺的人,年龄其实要比今天学手艺的年龄要小的多。有些可能是因生活所迫,不得不很小就开始学手艺。但从另一角度来看,的确有小的好处。因年龄小,可能不会想的太多,而一门心思学手艺。坊间所说的童子功,应该就是这种很小年龄就开始学手艺的。

在高校里学习传统手艺,其实时间不长。这主要是因为世俗的偏见所造成的。在过去一些著名的专业院校里,很多教授是没有手艺的,仅仅画一些设计图稿而已。给艺人们去加工制作,对材料的性能没有深刻的认知。另一方面,有些可能从心眼里也未必瞧得上手艺,因为那个年代,手艺人是社会最低层的人,没有话语权。日子过的好或是不好,很多时候跟手艺的好、坏,没有太大的关系。现今高校里学手艺的学生,应该是遇到了比较好的机会,社会不再有偏见,政府提倡了弘扬传统文化,提倡中国人的生活方式,所有手艺不再有高低之分。但学生们如何在学校里学习手艺?跟在产区由师傅带徒弟的学习方式有何不同?这都需要老师及学生要深思。

学校里学手艺,有学校的好处,但缺点就是很容易把学生培养得眼高手低。若学生从内心深处能认识到这一点,也可以解决。但前提是,有兴趣,也要下得苦功夫,方能收获齐全。但大部分同学认识不到这一点,老师又很难有耐心去开导。

产区学手艺,多数是师傅带徒弟,有几年规划,但徒弟必须服从。过去一般要求三年学徒,先从认知泥料开始,由简单的壶形开始学起,同步的还有要学习制作一些用来加工、制作壶艺的各种工具。

待打身筒有些基础后,一般会选择传统壶艺中较有特点的代表作品,进行练习。在练习的过程中,对壶体的各个部位要有充分的理解,要明白壶体的结构及所有的细节。所谓练习,其实就是临摹。这种临摹,跟临画、临帖,道理相同。有天赋亦要有后天的努力,缺一不可。通过临摹,一点点接近真正的紫砂壶艺。

产区的手艺学习,一切都是规规矩矩,很少有马虎的现象,所有的使用工具,都必须一件件到位,不可以用其他东西替代。还有作息时间,大家都必须遵守,这就是行规!学手艺人,若不能做到这一步,别人会小看你,认为你不懂规矩。直接后果,就是别人不想教你手艺。尽管陶瓷产区的学艺氛围很好,但有许多认知取决于你对学习手艺过程的掌握。要善于发现自己的不足,同时也要虚心向别人手艺好的学习。手艺这活儿,再聪明的人,也有不会做的地方,这就是手艺活儿的神秘所在。在产区学手艺,更多的是主动。

在学校学手艺,没有产区那么单纯,它是以绘画为基础,再进入专业的。如今高校办学,思路比以往活络。有没有掌握绝活的手艺人,或者工艺美术大师等任职,并不重要,学校向来不缺少这些。没有,可以去社会上聘,只要学校愿意,能够聘到天下最好的手艺人。想要应付上课,做出点教学成果,一般都没有问题。但若想办成一流的或是有自身特色的手艺专业,可能就没有这么简单了。今天高校里教授手艺,或是对手艺的认定,可能还没有客观、明确的标准。这是因为在过去很长一段时间里,学校是不教纯手艺的。即使有手艺好的教师,他们所做的作品,跟产区的师傅做的,也有明显区别。这是因为学校办学,自有办学方向,对于教师的要求,亦有所不同。所以,高校老师的作品,大多都是以实验性的、探索性的为多,许多作品能让人耳目一新,也能代表着这个时代的潮流和最高水准。

学生在高校学手艺,面对这种状况,是很难静下心来学手艺的。一是时间上比较短,也未必愿意去多花时间,在有限的时间里,要学习的课程又太多。等明白了许多道理,或是知道该如何学习手艺时,就已接近毕业。

好在今天学手艺的学生,观念上跟以往相比,已经有了许多变化,不再轻视手艺,并为此愿意付出更多的努力去学好手艺,这是今天的社会进步。当然,学生学手艺也是因人而异,有聪明的、有勤奋的、有反应快的,也有的资质一般。但整个过程中,训练手的能力是至关重要的。当把一件紫砂壶艺作品,放在手艺中去认知、理解,在高校中的看法与在产区的看法,往往就会有所不同。

高校所关注的多半是这种手艺除了做壶,它还有没有其他的东西好做?这种手艺,还能表现什么?这种手艺还可不可以这样做?在高校里,每个上课的老师方法都有些不同,在传授具体的手艺时,也都各式各样。但你若能从中看出些门道,真正听懂,绝对是大有益处的。不过这些都仅仅是学习手艺的基础。若学好了,理解了,便可举一反三。

学院里的手艺人,为数不多,以继承传统,开创未来为己任,传授着新的教学理念,以及尝试着实验壶艺的制做。他们大多熟知并掌握传统技艺,了解陶瓷史的发展脉络。对历史上的名人名作了如指掌,对新的陶艺表现技巧及国际间的交流也极为关注。总之,他们的想法及做壶理念都具有前卫特点,就是想做出与众不同的紫砂壶艺,为紫砂壶艺的未来发展,提供一些可借鉴的想法。

二、传承:紫砂壶艺代表人物

在陶都宜兴,学习制作紫砂壶艺很讲究传承关系。晚明周高起在其《阳羡名壶系》一书中,就特别强调这一点。在中国传统社会中,也都一直在强调名师出高徒。所以在很多手艺行业,都有拜师学艺之习俗。对宜兴紫砂工艺厂建厂六十周年以来的从业人员及传承关系进行了梳理,以三代为限,由民国七艺人始,叙述了新中国成立初期,组建陶业生产合作社,如何招收紫砂艺徒。同时期,政府为了关注民间手工艺的发展,也委托艺术院校对民间艺人进行培训。宜兴紫砂行业的朱可心,就由政府推荐,参加了1954年中央美术学院华东分院(今中国美术学院)举办的为期四个月的“华东民间美术工艺研究班”学习。这也是新中国建立以来,高等艺术院校第一次举办此类艺术培训活动。对于参加学习的学员们来说,不仅学习了专业知识,同时也学习了相关的政治课程,使学员们对社会主义有了客观的认识。也正是这股力量,为后来的中国工艺美术的发展,起到了至关重要的作用。

正是因为受惠于高等艺术院校的培训,得到了益处,宜兴紫砂工艺厂从创办到今天,始终重视与高等艺术院校之间的合作。在其后的许多年里,工厂里都一直不断将优秀学员送到高等艺术院校进行培训。他们学成之后,再回到工厂,为工厂的发展,注入新的活力。

紫砂工艺厂的多种传承手艺方式,基本上代表了传统手工艺行业曾经的最佳传承方式。在这最佳传承方式的背后,我们再看六十年来紫砂壶艺风格的代表人物及他们的作品特点。

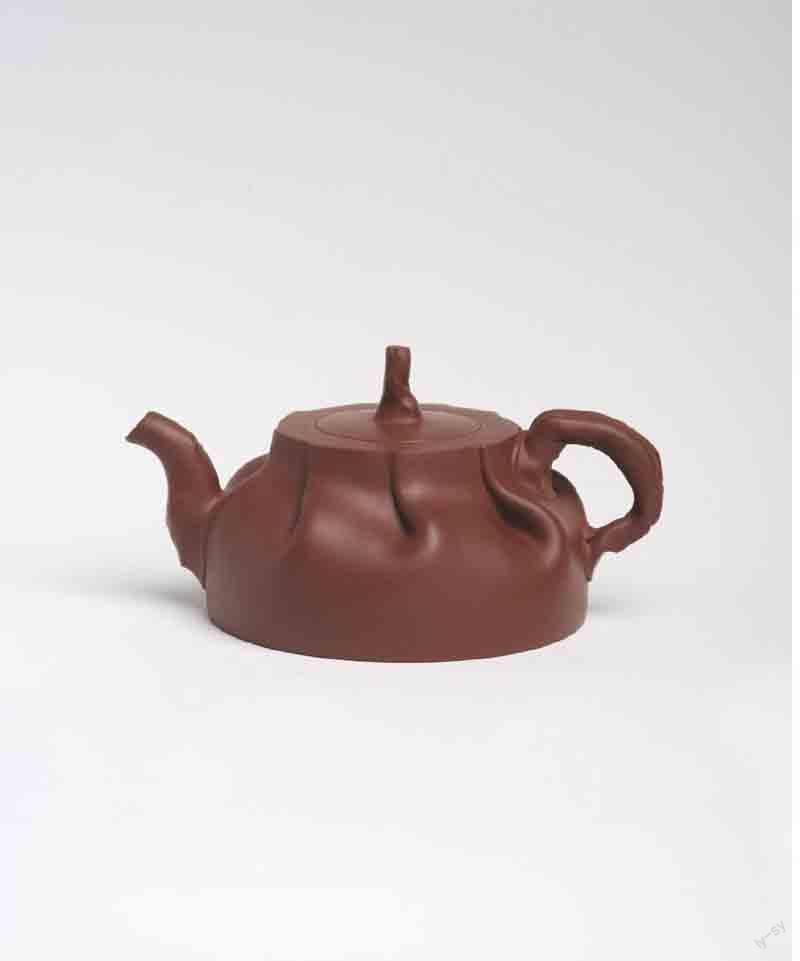

朱可心的紫砂壶艺

朱可心(1904--1986),十四岁拜紫砂艺人汪生义为师学艺。二十岁时,结束学艺并开始独立工作。1945年,江苏省立陶瓷职业学校,聘其为工艺教员。1954年,参加中央美术学院华东分院举办的“民间美术工艺研究班”学习。这在老一辈紫砂艺人中,有此经历的为数不多。

2011年,中国美术学院陶艺系为朱可心举办了“紫砂意象·朱可心师生作品展及紫砂艺术学术研讨会”。来自台北的黄怡嘉女士,提交了《汲古与创新》一文,讨论了朱可心的作品风格与艺术成就。在整理资料时,梳理出了朱可心一生作品跨度为60年。

在朱可心60年的从业过程中,早期壶艺作品,多为学习传统壶艺造型。1954年经过中央美术学院华东分院学习后,作品造型出现了变化。高峰壶、京钟壶、奖杯壶、迎宾酒具等为这一时期的代表作,所做壶艺的形态,都比较偏高,与传统的壶艺身筒有着明显的区别。这一形态的出现,可能与当时的中苏友好有些关系,或是受到了当时苏联及东欧一些日用器皿的影响。

共和国成立10周年之际,朱可心的作品参加了“全国工艺美术展览会”。其作品,大都吻合了时代的审美需求和审美特点。

进入70年代,朱可心的另一组代表作品:万寿壶、咏梅壶、报春壶、劲松壶、春色壶等,都以其独特的立意,唯美的形态表现,受到世人的青睐。也可以说朱可心的这组壶艺作品,代表了那个年代紫砂壶艺作品的最高水准。在其后的一些延伸系列壶艺作品中,尤其是咏梅系列,恰到好处地表达了“咏梅”的含义,将传统壶艺造型中的光货与局部花货相组合,并采用了极其写实的手法,点缀了枝干、花卉、花蕾等,整体造型显得朴素大方,又具有文人壶艺之韵味。

尤其难能可贵的是,在当代紫砂壶艺作品中,朱可心的作品兼具了民间与学院的双重气质。与其他紫砂名家不同的是,朱可心的作品中,少有与书画名家合作之器。他的作品全凭其茶具本身的形态语言,向世人展现其独特的魅力。

顾景舟的紫砂壶艺

顾景舟(1915—1996),17岁开始学艺,一生做壶时间超过60年。是新中国建立之后,省政府任命的七位“辅导”中,最有文化的一位。由于早期的学艺经历,顾景舟接触到了诸多名家壶艺作品,在学习制做壶艺过程中,对传统作品多有细心揣摩与研读,并真正领会了传统文人壶艺的真谛;由学习传统壶艺开始,最终选择了品味及格调高雅的光货为其主攻方向。先生一生喜欢与文人交往、合作,在他的一些著名代表作中,多有与文人合作的作品。

顾景舟的壶艺作品,其形态大多为传统壶艺中的经典造型。但与传统壶艺形态相比,又能感觉到顾景舟的作品与传统壶艺作品之间存在着明显的区别,这种区别,不是直观的、简单的形态上的区别,而是作者内在的艺术修养与工艺制作中“度”的区别。在顾景舟的一些作品中,有些是经过反复制作多次的,但每次制作都会与前次做的有所区别。如提璧壶,此壶原型由高庄设计,顾景舟制作。在我看到的提璧壶资料里,顾景舟多次做过提璧壶,由资料来看,每次所做提璧壶,都会有些细节方面的变化。有玉璧盖的提梁壶,也有平盖盖面有变化的压盖提璧壶。同为提璧壶,壶的身筒亦有些變化。壶的折肩基本没有变化,腹下端有垂直与外撇之区别。同样是提梁,有的提梁外轮廓接近方形,亦有提梁外轮廓呈扁圆形。从几件不同变化的提璧壶制作来看,他一定是很喜欢这件作品,但总感觉有些地方不舒服,所以反复在制作,同时也反复在思考。在一件作品上,花费如此多的时间去琢磨,在顾景舟的壶艺生涯中也是不多见的。

一件作品由设计到制作,再到如何表现。都能体现出作者的艺术修养与对设计作品的认知与理解。不同的人来做同一件作品,绝对会出现极大的差异。这种差异就是大家与普通艺人之间的区别。

顾景舟与其他艺人之间的不同之处,在于文化修养方面。这一点非常明显。先生一辈子都喜爱读书,敬业并勤于思考,没有简单的将制壶当作一份工作,而是思考如何能将这“茶壶”做好。因而去关注陶瓷史、艺术史以及与文化人之间的交往、交流。这种对文化及修养的重视与自觉提高,这在过去或是今天,都是许多艺人所欠缺的。

顾景舟的这种敬业精神与对待手艺的态度为后辈树立了典范。因而被今人称之为“壶艺泰斗”“一代制壶大师”。

蒋蓉的紫砂壶艺

蒋蓉(1919-2008),出生于紫砂世家,兒时即在全家做陶的氛围中成长,10岁时便可做出一些像模像样的东西,20岁时已跟伯父蒋彦亭在上海做仿古紫砂作品。1996年,我跟宋伯胤先生去拜访蒋蓉时,曾经向她问过在上海做紫砂仿古一事。她说起,曾经接触到了一些前人及名家作品,一边学习,一边仿制,开阔了眼界,也增长了见识。为后来的紫砂壶艺的发展,选择了方向,并打下了良好的基础。新中国成立时,与其他六位老艺人一起,被省政府任命为“辅导”,蒋蓉是其中年龄最小的一位。她一生独爱花货,从业超过70年,也是“紫砂七老”中最为长寿的一位。

蒋蓉的诸多紫砂壶艺作品,在20世纪50年代就已显露才华,作品极具个性,且非常成熟。九件荷花茶具、九件象真果品、牡丹彩蝶壶、佛手壶等,都是那个时期的经典作品,都已形成了自己的独特风格。

她把传统中紫砂单一色彩的花货,演变成五彩缤纷的佳作。在这些作品的背后,可以看出蒋蓉对新社会、新生活的热爱,对紫砂壶艺事业的敬业,对美好愿景的追求,当然还有发自内心的纯真与赤诚。

上述三位20世纪紫砂壶艺大师,由于其早期学艺及传承方式不同,所接触到的环境及后期继续教育的不同,在选择壶艺表现的形式方面,亦有所不同。朱可心以光货为主,兼带花货,将两种形态适当加以组合,并形成了自己独特的风格特点。顾景舟以光货见长,在传统文人壶艺的基础上,强调整体形态的同时,非常注意一些细节上的变化,并将自己的喜好、认知、修养以及时代审美特征融入其中,形成自己的风格特点,为世人所青睐。蒋蓉出生于紫砂壶艺世家,儿时的耳濡目染,早就有了信手拈来的能力,并以女性特有的观察方式,发现了紫砂花货中五彩缤纷的大千世界,让蒋蓉从此乐在其中,创作出了众多的仿生紫砂壶艺及菓品,善意的误导了人们的视觉,同时也给人们带来了惊喜,我想,这就是传统陶艺的魅力所在。

(责任编辑:赵倩)