家庭农场不同管理模式对经营绩效的影响

杨淙云+王岩

摘要:在对家庭农场产生理论进行系统梳理的基础上,基于辽宁省典型调研案例的分析,对企业式家庭农场和传统家庭农场的经营绩效进行了比较分析,并对不同模式及其适宜性进行剖析,以期为不同经营管理模式下家庭农场的发展和完善提供参考和建议。

关键词:家庭农场;管理模式;经营绩效;辽宁省

中图分类号:F324.1 文献标识码:C 文章编号:0439-8114(2017)09-1777-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2017.09.045

Effect of Different Management Models on Performance of Family Farms

——An Analysis Based on Typical Cases of Liaoning Province

YANG Cong-yun,WANG Yan

(College of Public Administration, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China)

2013年中央一号文件明确提出,要“创新农业生产经营体制,培育壮大新型农业生产经营组织,鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农业合作社流转,发展多种形式的适度规模经营”。现阶段,中国正处于快速城镇化、工业化的发展阶段,且城乡收入差异较大,需要提高农民收入,土地作为农业领域最主要的生产资料,是农业生产的载体,是农民生产生活的保障,直接关系到农民的利益、农业的发展和农村的稳定。专业大户、家庭农场以及农民专业合作社等新型经营主体将成为当下及未来国家重点扶持的现代农业组织形式,而“家庭农场”作为现代农业经营组织的基础,首次出现在2013年的中央一号文件之中。众多学者认为家庭农场将是中国农业未来发展的必然选择[1-3]。

据农业部经管总站体系与信息处统计数据,截至2015年6月底,县级以上农业部门认定的家庭农场达24.0万个,比2014年的13.9万个增长72.7%。按行业划分,从事种植业的家庭农场14.2万个,占家庭农场总数的59.2%,其中,从事粮食生产的为8.4万个,占种植类家庭农场总数的59.2%;从事畜牧业的家庭农场5.0万个,占家庭农场总数的20.8%;从事渔业、种养结合、其他类型的家庭农场分别为1.64万、2.34万、0.85万个,分别占家庭农场总数的6.8%、9.7%、3.5%。各类家庭农场经营土地面积222.9万hm2,其中,种植业经营耕地面积166.2万hm2,占74.6%,平均每个种植业家庭农场经营耕地11.7 hm2。从种植业家庭农场经营耕地的来源看,流转经营的耕地面积132.1万hm2,占79.5%,家庭承包经营和以其他承包方式经营的耕地面积34.1万hm2,占20.5%。

现阶段,对家庭农场经营管理模式的研究还比较少。本研究在剖析辽宁省典型案例经营绩效的基础上,对企业式家庭农场和传统家庭农场的经营管理模式进行比较,并对不同模式及其适宜性进行了分析,以期为不同管理模式下家庭农场的发展和完善提供参考和建议。

1 研究现状

在国家鼓励发展农地多种形式适度规模经营的背景下,家庭农场、合作社、龙头企业等规模经营主体不断发展壮大,为农业现代化以及要素市场化的持续健康发展奠定了有利条件,对“三农”问题的解决作出了有益的实践探索。家庭农场作为农业领域最基本的生产单元和主体,是中国未来农业发展的必然选择。现阶段对家庭农场经营管理模式的研究还较为缺乏。

自2013年中央一号文件明确家庭农场为未来新型经营主体发展方向以来,国内学者对家庭农场的论述主要集中在以下四个方面:一是家庭农场的概念和特征。其中具有代表性的是高强等[4]的研究,认为家庭农场是“以家庭经营为基础,融合科技、信息、农业机械、金融等现代生产因素和现代经营理念,实行专业化生产、社会化协作和规模化经营的新型微观经济组织”,具有“家庭经营、适度规模、市场化经营、企业化管理”的特点。二是家庭农场的规模和经营方式。一部分学者在规模经济理论的基础上提出中国的家庭农场应当向类似美国的现代化大农场方向发展[5,6];另一部分学者认为中国的家庭农场应该走适度规模发展的道路[7,8],以家庭劳动力为主,尤其“适度规模”、“小而精”的真正家庭农场才是中国农业正确的发展道路[9]。三是家庭农场发展现状和对策。包括对成功案例如上海松江家庭农场的研究[10],以及当前中国家庭农场发展的优势、困境条件的分析和相应的对策研究[11-13],其中有学者认为家庭农场具有顺应农业自然属性、有利于发挥农业的社会属性、实现了农业生产特点和家庭特点高度契合的优势。四是国外经验的借鉴和启示。主要是对德国、美国、荷兰、日本等国家庭农场的现状、历史与国内家庭农场的异同的深入研究[14,15]。

2 家庭农场

2.1 家庭农场的出现

1949年以来,中国的土地政策经历了三个阶段[16]。第一个阶段是1949-1953年,农民土地所有制阶段。在土地资源配置极度不均衡的背景下,通过《中华人民共和国土地改革法》的实施,废除了封建土地所有制,将土地从地主所有变为农民所有,极大地解放了生产力;第二个阶段是1954-1977年,合作和集体经营阶段。为了超前实现工业化,将土地从农民所有变为集体所有,却在实践中发现人民公社效率低下,无法调动农民的生产积极性;第三个阶段是1978年至今的家庭承包经营阶段。家庭承包经营制促进了农业生产效率的显著增长[17]。根据新制度经济学,制度的变化提高了劳动激励,并減少了监督费用[18]。然而,随着时代的发展,家庭承包经营制逐渐显现了它的局限性。主要是由于家庭承包经营制导致农户家庭土地零碎、规模过小。由于经营规模狭小、地块零碎,小规模家庭承包经营制无法分摊农业生产固定成本以及充分使用劳动力[19],同时,小规模家庭承包经营使得农产品自给自足,商品率低,十分不利于发展社会主义市场经济。

根据马克思制度变迁理论,制度变迁的内动力是变迁主体进行制度变迁的动力,即变迁主体追求自身利益最大化。在农户为了追求自身利益最大化的情況下,家庭农场自然而然地产生了。首先,劳动力大量转移。在中国快速城镇化、工业化的大背景下,兼业农民收入明显高于专业农民,大量农村青壮劳力向城镇转移,留下了大量土地,给有能力的农户规模经营提供了可能。其次,技术在不断进步,当前农机还是农药、化肥、灌溉等技术的实际水平和推广、应用水平都比30年前有了长足进步。使用恰当的农业技术设备可以大量节省劳动力、降低单位成本、提高管理效率。但是,农业技术设备的使用需要一定的规模,这就促使有能力的农户向规模经营靠拢。同时,中国实行特殊的土地集体所有制,农户的所有农业经营行为都建立在这个制度基础上。家庭农场是家庭承包经营制的完善和发展。当规模扩大到一定程度,农户的规模经营便会向家庭农场方向过渡,这就是家庭农场的诱致性变迁。

中国自1987年提出进行规模经营试点后,在已有上海松江和江苏苏锡常家庭农场的成功示范带动下,2013年中央一号文件提出鼓励土地向家庭农场流转,促使家庭农场向强制性变迁的方向发轫。根据林毅夫[18]的定义,诱致性制度变迁是指现行制度安排变更或替代,或者是创造新制度安排,有一个人或一群人,在响应获利机会时,自发地倡导、组织与实行。相反,强制性制度变迁由政府命令与法律引入及实行。诱致性变迁和强制性变迁一起使家庭农场在全国如雨后春笋般涌出。

2.2 家庭农场的分类

现阶段,家庭农场的分类主要是按照经营模式将家庭农场分为“小而精”的家庭农场和大农场。“小而精”的家庭农场具有以家庭劳动力为主,雇佣劳动力为辅,劳动资本双密集和适度规模的特点。大农场具有雇佣劳动力为主,依赖机械,资本密集,大规模的特点以收益最大化为目标,面向市场,运用各类现代生产技术设备和经营管理理念,以规模化经营和企业化管理为组织特征[20]。同时,家庭农场形态由以家庭成员为主要劳动力变为家庭成员为主要经营管理者[21]。高万芹等[21]将这类家庭农场定义为企业式家庭农场。

2.3 企业式家庭农场

企业式家庭农场是传统家庭农场的进一步发展。企业式家庭农场的出现并非偶然。笔者经过分析后认为,企业式家庭农场产生有以下几点原因。

2.3.1 专业化损失降低 由于传统家庭农场主既要负责生产活动又要负责管理活动,家庭农场会丧失专业化分工带来的效率的提高[22]。企业式家庭农场恰好避免了专业化缺失问题。一个人的精力是有限的,企业式家庭农场的农场主如果既负责生产活动又负责管理活动很可能由于精力不足出现“两手抓,两手都不硬”的情况,只负责管理工作,可以将更多的精力放在农场经营的其他方面,如战略发展、市场调研、产品销售等。聘任有能力的代理人负责生产活动,不仅可以使工人干活的质量得到有效监督,提高生产效率,还可以回避农场主自身农业生产技术经验不足的问题。

2.3.2 交易成本和单位生产成本降低 市场的运行是有成本的,通过形成一个组织,并允许某个权威来支配资源,就能节约某些市场运行成本[23]。交易成本包括寻找交易信息、谈判及监督成本。企业化经营的家庭农场相较传统型家庭农场可以有效节约缔约成本、谈判成本、信息成本和监督成本。根据科斯的理论,企业的存在使得一系列的短期契约被一个长期契约替代。签订这些短期契约的费用就被节约下来。不仅如此,生产要素所有者不必同企业内部需要合作的其他生产要素所有者签订契约,这一部分的契约成本也被节省下来。同时,在面对外部市场时,企业型家庭农场一方面由于有足够大的规模和产量,面对市场有更大的话语权;另一方面,企业式农场主由于自身组织性质和追求利益最大化的目标,会主动地从外界搜寻各类信息,更好地避免由于信息不对称产生的谈判成本和信息成本。在信息掌握更全面的情况下,企业经营的不确定性和风险也同时降低了。随着企业式家庭农场规模的扩大,内部的分工进一步细化,借助合理有效的分工协作模式,老工人能够更熟练地完成工作,新工人可以快速上手,这不仅可以提高生产效率,同时节省了农场内部的管理成本和由于工人的流动性带来的与工人之间的契约风险成本。家庭农场本身具有节约监督成本的优势,企业式家庭农场在原有基础上,运用现代化的经营管理理念,形成合理的组织结构,采用有效的奖惩制度,能够直接提高管理人员和工人的积极性,节约内部监督成本。这样,企业式家庭农场与外部市场进行交易所需费用和内部的交易成本也就有效地降低了。产品成本由固定成本和变动成本两大部分组成。固定成本是指在一定限度内不随产品产量和销售量的变化而变化,具有相对固定性质的各项成本。根据规模经济理论,随着规模的扩大,一定的固有的生产成本将被摊薄,直接降低了单位生产成本。

2.3.3 资产专用性转化 资产专用性是由威廉姆森在研究交易成本理论时提出来的,是指用于特定用途后被锁定很难再移作他用性质的资产,若改作他用则价值会降低,甚至可能变成毫无价值的资产。资产专用性越高,沉没成本也越高,资产所有者面临敲竹杠问题的概率也更大。根据威廉姆森的理论,摆脱这一问题的惟一出路是纵向一体化,将外部风险内部化或签订长期化的契约,迫使他人作出承诺。家庭农场需要作出很多投资,种植型家庭农场需要平整土地,购买一定的农业机械、修建排水灌溉设施和修建田埂等;养殖型家庭农场需要修建养殖场地等,这些都是专用性很高的资产。企业型家庭农场通过内部有效的资源配置方式,可以克服生产中的敲竹杠问题。

2.3.4 交易频率增加 交易频率也可以表述为交易规模。资产专用性越强的交易越适宜于采用专用治理结构,但这种专用治理结构是要花费较高成本的,只有频率高、规模大的交易才较为容易补偿专用治理结构所花费的成本[24]。传统型家庭农场的交易频率低于企业型家庭农场。因此企业型家庭农场能够更好地降低由于交易频率带来的交易成本。

3 实证分析

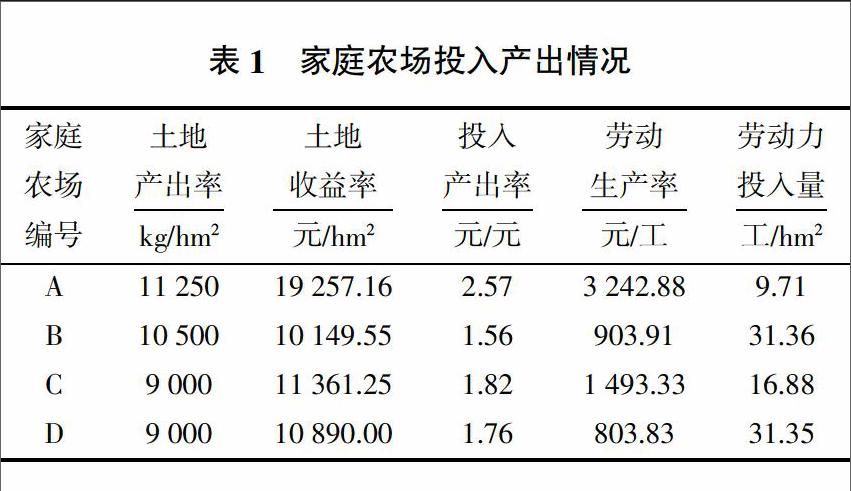

案例均来自笔者2015年7~8月在辽宁省东港市进行调研时采集的资料。共A、B、C、D 4个家庭农场,两种经营管理模式,即企业型家庭农场(农场主只负责管理工作)和传统型家庭农场(农场主同时负责管理和生产工作)。4个家庭农场成立时间大体相近,全部种植水稻,土地也全为租赁所得,统计数据均为2014年数据。A家庭农场是企业型家庭农场,耕地面积达137.33 hm2,每公顷租金为6 000元。B、C、D 3个家庭农场耕地面积分别146.67、16.00和26.67 hm2,每公顷租金分别为5 625、7 500和6 000元,都由农场主组织生产。

由表1可知,A家庭农场水稻每公顷产量达 11 250 kg,获得总收入432.60万元。A家庭农场在经营绩效方面具有明显优势。一是A农场土地收益率(农户种稻纯收入/农田面积)为19 257.16元/hm2。总投入为168.14万元,投入产出率(农场总收入/农场总支出)为2.57。与此同时,其他3个家庭农场水稻加权平均产量为10 161.97 kg/hm2。土地收益率加权平均为10 356.23元/hm2,明显低于企业式家庭农场。二是经营管理方式。A农场主只负責管理工作,通过设立队长管理工人干活。同时用奖励制度激励并监督工人。工人薪酬由工资和奖金组成。工资一月一付,每月4 000~5 000元;奖金额度为3 000~ 5 000元。有效地解决了劳动监督问题并降低了与工人之间的契约风险。与此同时。传统型家庭农场农场主普遍反映监督问题和雇工问题难以解决,为了解决监督问题,有的农场不得不减少雇工数量,降低了生产效率。同时,工人老龄化和工资高使得雇工越来越难。三是劳动力投入量少,劳动生产率高。2014年,A家庭农场共雇1 333个工,劳动生产率(水稻总产值/劳动消耗量)为3 242.88元/工。劳动力投入量(总劳动力投入量/农田面积)为9.71工/hm2。其他3个家庭农场劳动生产率平均仅为A农场的约1/3,劳动力投入量却为A农场的约3倍,形成强烈反差。

由此可见,企业型家庭农场在各方面指标上都明显优于传统型家庭农场。除了降低专业化损失;降低交易成本、单位生产成本;转化资产专用性和增加交易频率等因素外,企业型家庭农场产生优势还体现在有效的奖励制度和较高的经营管理水平。

1)有效的奖励制度。根据团队生产理论,要提高组织效率必须设计有效产权结构和激励报酬制度,降低代理成本。使生产要素所有者间形成合作,产生更高生产率的前提条件是必须使生产者的努力与他们的报酬挂钩[25]。A家庭农场的农场主采取直接发放奖金的方式来激励工人。奖金额度接近工人的月工资,因此极大地促进了队长监督和工人生产的积极性。监督者和生产者相互促进形成了良性循环,从而提高了农场的经营绩效。

2)较高的经营管理水平。A农场主的家庭农场采取了最简单的直线型组织结构。这种结构具有事权集中、权责明确、指挥统一、便于控制等优点,能够有效地保证农场主决策的执行和信息的传递,降低了层级管理的风险。同时,A农场主自身作为家庭农场主熟悉农场运营的各个环节。因此,这种简单的直线型组织结构非常适合家庭农场这种新型的经营组织。同时,A农场主还具有较强的风险防范意识。

4 适宜性分析

对比传统型家庭农场,企业型家庭农场在经营绩效的诸多方面优势明显。但是在中国现有国情之下,企业型家庭农场想要发展壮大,也面临着一系列制约因素。

首先是资源禀赋。A农场主的家庭农场事实上更类似于美国的现代化大农场,A家庭农场地处东北大平原的南部,在全国14块大平原、0.4亿hm2耕地中,辽河平原的自然、经济条件优越,土地平阔,较为适合现代化大农场的发展。中国人均占有耕地0.10 hm2,而世界人均耕地面积为0.37 hm2,美国人均耕地面积更是接近0.50 hm2。除此之外,中国很多省份地形复杂崎岖,经济不够发达,没有足够的条件运用先进的现代农业技术设备。贵州、云南等地的部分农村至今仍在使用牛等牲畜耕地。因此,在除了东三省以外的地方很难有资源禀赋条件发展适宜如此大规模且便于运用农业机械以节省劳动力的企业型家庭农场。

其次,企业式家庭农场对农场主的经营管理水平要求很高。现阶段中国农村的教育薄弱的问题依然突出,能够运用先进生产技术设备和管理理念的高素质农民较少。大多数农民种地仍然靠经验而不是科学的管理方法,没有足够的能力承担家庭农场的运营。农村教育条件差,农村老师工资待遇差,使得优秀的教师不愿意到农村去,教师的大量流失使得提高农村教育水平并进一步帮助农民提升知识素养还有很长一段路要走。

第三,农民缺少足够的资金建立和运营家庭农场。对于家庭农场主来说,家庭农场经营规模大,投入高,运营维护成本高,因此需要更多的资金来周转。当企业式家庭农场想要扩大生产规模时,资金缺口一般较大,难以通过自筹解决。农村金融信贷体系不发达,农民难以从银行或者信用社获得足够贷款。在实际调研中,家庭农场主和普通农户都反映融资难的问题。从全国范围来看,一方面,中国2.4亿个农民家庭中大约只有15%从正规的金融机构获得过贷款,85%的农民要获得贷款基本上都是通过民间信贷来解决;另一方面,金融业没有认识到农业的高回报率,中国的体制、制度、政策、法律对农民贷款也有很大限制[26]。同时,对于拥有土地的农户来说,由于机会主义思想的存在,农户一般不愿意将土地长期按照固定价格租赁给家庭农场,因为租金上下浮动很大程度上影响着家庭农场的资金流动性。

第四,土地流转困难。家庭农场建立在一定规模的土地上,而规模土地的取得依赖于土地流转市场。现阶段,中国农村土地流转市场还不完善,急需地方政府和村组织出台并切实实施有效的土地流转政策,解决土地流转难的问题。具体地,一是农场主和农户之间存在不信任问题。当前,土地在农村仍然起着相当的保障作用,农户对土地的安全十分看重。农户将土地以零地租的方式交给亲戚熟人耕种的现象十分普遍,对于那些长期在外无法顾及土地的人来说,无法放心地将土地交给农场主耕种。二是农场主和农户之间的契约订立和履行存在问题和风险。在实际调研中,有农场主提到,为了降低风险与农户签订了合约。但是,目前的合约实际上只是约束了农场主,对农户没有太大的影响。非常希望政府能够出面使农户得到约束。同时,对于一部分愿意将土地长期流转甚至愿意将承包权“卖断”给企业或农场主的农户,由于未来的不确定性,加之政策的限制,契约的履行成本将会非常高,需要政府的公信力为契约提供执行保障。

企业型家庭农场的制约因素就是传统型家庭农场的优势。更重要的是,传统型家庭农场虽然经营绩效不如企业型家庭农场,但是相对普通农户,传统型家庭农场已经成功提高了农民收入。中国农业今天正处于大规模非农就业、人口自然增长减慢和农业生产结构转型三大历史性变迁的交汇之中,这样的交汇将同时导致农业从业人员的降低和农业劳动需求的增加,这条出路应以市场化的兼“种植-养殖”为一体的小规模家庭农场“精细密集”经营方式为主,并迈向绿色农业[27]。

5 结论与建议

通过对比可以发现,企业型家庭农场和传统型家庭农场都有自己的优势和劣势。企业型家庭农场经营绩效突出,可以被政府树立为典型,成为鼓励家庭农场发展的典范。然而,以中国当前国情来看,传统型家庭农场暂时更具有普适性,但随着人口结构的变化和农民经营管理水平的进一步提高,企业型家庭农场可能会扮演更重要的角色。应该鼓励家庭农场多元化发展。

鉴于农场主经营管理水平对家庭农场绩效的影响,政府应加强對农民的各类专业技能培训并同时加强教育的落实,培养具有较高素质的新型农民;逐步加强对农场主信贷资金的扶持力度;加大对农业基础设施的投资力度,提升农地资源禀赋;积极有序推动农地流转市场化和组织化进程;建立健全农村各类服务体系等。

参考文献:

[1] 朱启臻,胡鹏辉,许 汉,泽.论家庭农场:优势、条件与规模[J].农业经济问题,2014(7):11-17.

[2] 伍开群.制度变迁——从家庭承包到家庭农场[J].当代经济研究,2014(1):37-45.

[3] 朱学新.家庭农场是苏南农业集约化经营的现实选择[J].农业经济问题,2006(12):39-42.

[4] 高 强,刘同山,孔祥智.家庭农场的制度解析:特征、发生机制与效应[J].经济学家,2013(6):48-56.

[5] 张曙光,刘守英,张 弛.土地流转与农业现代化[J].管理世界,2010(7):66-85.

[6] 孙新华.农业经营主体:类型比较与路径选择——以全员生产效率为中心[J].经济与管理研究,2013(12):59-66.

[7] 陈锡文.把握农村经济结构、农业经营形式和农村社会形态变迁的脉搏[J].开放时代,2012(33):112-115.

[8] 王春来.发展家庭农场的三个关键问题探讨[J].农业经济问题,2014(1):43-48.

[9] 黄宗智.“家庭农场”是中国农业的发展出路吗?[J].开放时代,2012(2):176-194.

[10] 赵 鲲,赵 海,杨凯波.上海市松江区发展家庭农场的实践与启示[J].农业经济题,2015(2):9-13.

[11] 屈学书,矫丽会.我国发展家庭农场的优势和条件分析[J].经济问题,2014(2):106-108.

[12] 薛 亮,杨永坤.家庭农场发展实践及其对策探讨[J].农业经济问题,2015(2):4-8,110.

[13] 杨建利,周茂同.我国发展家庭农场的障碍及对策[J].经济纵横,2014(2):49-53.

[14] 徐会苹.德国家庭农场发展对中国发展家庭农场的启示[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2013(4):70-73.

[15] 肖卫东,杜志雄.家庭农场发展的荷兰样本:经营特征与制度实践[J].中国农村经济,2015(2):83-96.

[16] 刘广栋,程久苗. 1949年以来中国农村土地制度变迁的理论和实践[J].中国农村观察,2007(2):70-80.

[17] 王洪清,祁春节.家庭经营体制的历史变迁、规模效率及其下一步[J].改革,2013(4):91-97.

[18] 林毅夫.制度、技术与中国农业的发展[M].上海:上海人民出版社,1994.

[19] 张忠根,黄祖辉.规模经营:提高农业比较收益的重要途径[J].农业技术经济,1997(5):5-7.

[20] 贺雪峰.重新认识小农经济[J].中国老区建设,2014(11):13-14.

[21] 高万芹,蔡山彤.农业现代化进程中的企业式家庭农场[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2015(6):74-80.

[22] 林雪梅.家庭农场经营的组织困境与制度消解[J].管理世界,2014(2):176-177.

[23] HART O,MOORE J. Property Rights and the Nature of the Firm[J].Journal of Political Economy,1990,98(6):1119-1158.

[24] 唐 浩.农户与市场之间的契约联接方式研究——交易费用经济学理论框架的应用与完善[J].经济经纬,2011(3):113-117.

[25] 郑美群,蔡 莉.企业绩效的经济学理论依据[J].当代经济研究,2003(6),57-61.

[26] 陈锡文.资源配置与中国农村发展[J].中国农村经济,2004(1):4-9.

[27] 黄宗智,彭玉生.三大历史性变迁的交汇与中国小规模农业的前景[J].中国社会科学,2007(4):74-88.