行走与词

周零

行走——无家;双脚;时间;荒野;山水;古道;流亡……在行走的语义谱系里,它还能繁衍出更多的“词”(是词不是词语)。这些“词”既是行动,又是抵达“真理”的认知手段——

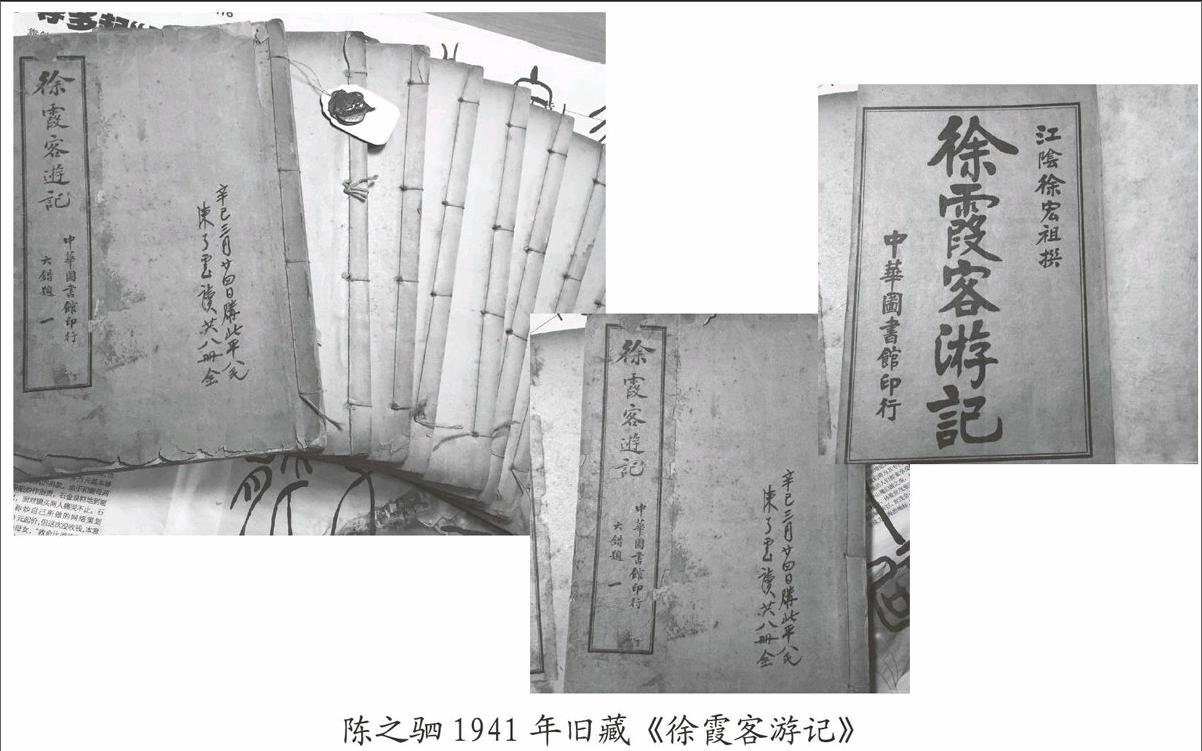

无家。以行代寓。初唐诗人寒山说“细草作卧褥,青天为被盖。快活枕石头,天地任变改。”他的家宽敞到能延伸到天空的尽头,也就是说他是“无家”的;所以,“无家”在这里意味着“在整个宇宙的大家之中”。可以由此想象到的是,那些喜欢独来独往、喜欢把自己的生命消耗在“行走”中的人,他们并没有丧失他们“家”的完整性,他们把自己的家和他们行走过的道路、以及在行走过程中所领略到山水景致看作完全一样的东西。从这个意义上来说,在明朝晚期出现的行走者徐霞客是一个彻底的“无家”者、是儒家价值体系的挑衅者,因为他把“家国天下”中“家国”给拿掉了,只剩下“天下”,这个天下还是抽掉了政治担当和道德责任的天下,这个天下几近是自然、山水、荒野……徐霞客用一种几近虚无的方式(有汉学家认为徐霞客的旅行是强烈的实用行为,对此我并不赞同。至少,在他做第二次长途行走之前,他的那些宏伟的“科考梦”还没有正式形成。对此的观察,除了从目的和结果来看,还有一个重要的维度是从该做法实际产生的意义,并且这个意义还应当被置人一个更为宽广的历史里背景来看。张骞、玄奘、郑和,他们都是在徐霞客之前的大旅行家,但他们行走的目的要么是一种政治的,要么是一种宗教的)完成了他作为一个“颠覆者”的形象。不知道他是不是中国古典时期徒步行走里程数最多的人,但他大约应该是整个大明王朝里徒步行走总里程数最多的人;他终生的志业是“行走”,如果这个大的基调被我们忽略,那么我认为他的那些自然知识“考古”将会失去色彩。并且,我们对徐霞客整个“事业”的理解将会陷入手足无措的境地;从这个角度说,徐霞客即便不是明后期开放、多元、包容的市民社会价值体系的代言者,也应该是那个时代思想和行为领域内最为“时尚”的人之一。直到今天,仍然有大量的行走者把重走“霞客路”作为一个“时髦”并且“大胆”的做法;李约瑟称《徐霞客游记》并不像是十七世纪的学者所写的东西,倒像是一位二十世纪的野外勘测家所写的考察记录。这句评价延伸出的意思应该是:徐霞客建立了一个现代行走者形象。

双脚。双脚导向心灵。人类对“双脚”的迷思被完整地保留在全世界大大小小的博物馆中。那些保留古代人类足印(或者动植物的足印)的观看装置被设计成一条自然的钢化玻璃路。当你步人这条有钢化玻璃铺成的路面,不经意低头往下看时,玻璃路下就是那些古代时期留下的足迹。奇迹就这一刻发生:你的足迹不经意问和那些足迹重合。这意味着什么?博物馆这种哆啦a梦式的设计是一种深刻的信息沟通,完成这次沟通的是两只足迹。在此,由双脚踩踏形成的足迹就是一类“超级”媒介。这类媒介转译时间,也转译心灵。“我只能边走边思考,”让-雅克·卢梭在《忏悔录》第四卷中写道,“当我停下时,我的思想也停了下来。我的大脑只和我的腿脚一起工作。”索伦·克尔凯郭尔推断,心灵应该按照每小时三英里的步速运行才能发挥最佳效能:克里斯托弗·莫利在论及华兹华斯时说,他“将自己的双脚当作哲思的工具”;麦克法伦谈及自己的双脚则说的更为直接:从我的脚跟到脚尖是二十九点七厘米,折合十一点七英寸。这是我步伐的单位,也是我思想的单位。

时间。慢与快。对此,昆德拉将之归结为一个“存在主义数学方程式”:慢的程度与记忆的强度直接成正比,快的程度与遗忘的强度直接成正比:蔡明亮在电影《行者》中则把这个“存在主义数学方程式”推至到极端。他利用“慢与快”把我们所有作为“被观者”的现代人都推到了“尴尬”和“惊悚”的境地一一电影中身着鲜红僧服的“比丘”以极其缓慢的速度行走在川流不息的(香港)闹市区。在极慢的行走中,他在世界之外,或者说他在现代世界之外,在“快”的世界之外。“快”的世界在他周围成了一个“荒诞”而“尴尬”的存在,那些疾步如飞的“现代人”(“现代”这个词本身就包含某种制度或者机器制造的速度和进化的意思。但应该还有比这个更好的称谓,我们该如何描述身在快速的我们呢?我们是一群没有准确指称的人吗?)在这个比丘身边快速经过,观看,但他们反而成了被观看者——

“速度是技术革命献给人类的一种迷醉的方式。和摩托车骑士相反,跑步者始终待在自己的身体中,必须不断地想到自己的脚茧和喘息;他跑步时感觉到自己的体重、年纪,比任何时候都还深切地意识到自我和生命的时间。当人被机器赋予了速度的快感之后,一切便改变了:自此之后,他的身体处在游戏之外,他投身于一种无关肉体的、非物质的速度之中,纯粹的速度、速度本身、以及令人兴奋的速度感之中。”(米兰-昆德拉《慢》)让人“惊悚”的是,那些疾步如飞的“现代人”在身着鲜红僧衣缓慢行走的“比丘”周围,迅速地被“淡化”,被“渐变”,他们都成了这个“比丘”的模糊远景,或者可以说他们很快就消失了:昆德拉的“存在主义数学方程式”在这里得到验证:慢的程度与记忆的强度直接成正比,快的程度与遗忘的强度直接成正比。

山水。虽然我们早就有了“智者乐水,仁者乐山”式的山水化人格隐喻,但最终把山水发展为一种实践美学的是后来的“晋人”。“晋人向外发现了自然,向内发现自己的深情”,“好山水,爱远游”的晋人爆发了对山水的激情。陶渊明、郦道元、谢灵运、李白、范成大、陆游、徐霞客……我相信这是一条有关山水的秘密精神谱系,他们用双脚丈量的每一寸山水都不可避免成了他们各自的一个精神空间,即在万物的迁徙流变中寻得一个静止点。在那里,人可以得到安然的休息而不会感到任何的威胁,他坦然接受四周自然环境的陶养,获得终极性的启迪。相较于东方,西方的“恋山史”则晚得多。

在18世纪下半叶之前,西方如果冒着生命危险去攀登一座高山会被等同于精神错乱。自然景观可能拥有某种吸引力,这种概念在当时的西方几乎不存在。自然风景被欣赏的程度基本上要看和农业的富饶有多大关系;十八世纪下半叶,西方人第一次出于精神,而不是生活需要,开始向高山行进,与此同时,也开始发展出对高山景观的壮丽感受;必须注意到的是,对山水审美实践上,东西方人采取了截然不同的角度(当然,这两种角度偶有交叉,当杜甫写出“会当凌绝顶,一览众山小”时,他内心所感受到的“澎湃”很难说和乔治一马洛里攀登珠穆朗玛峰时的感受不同)。从一开始,中国人对山的观看视角就是“平视”的一一山不仅是归隐之所,更是一种理想生命的外延;“仰视”则是西方人对山采取的典型视角。“因为山就在儿。”(乔治·马洛里在被问及为何想要攀登珠穆朗玛峰时回答说,“因为山就在那儿。”)这句话暴露了人类最为彻底的征服欲望和狂野之心。人与山的对立在此更为彻底;而在古典时期的中国,“山水”是一种表述整个自然过程的方式。正因如此,“山水远远超出了纯洁与污染、天然与人工诸如此类的万物二分法”(施耐德《青山常运步》)。

流亡。于是我们迷上了深渊。行走意味着对家的“舍弃”,成为一个“无家者”;对语言的舍弃,让“无家者”变成“流亡者”。有多少人已经是“流亡者”?又有多少人正在成为“流亡者”?或者说,是否整整一代人都会变成“流亡者”呢?我们在行走中首先失去的是方言,既而失去的就是整个汉语;祖国是一种乡音/我在电话线的另一端/听见了我的恐惧/于是我们迷上了深渊(北岛《乡音》)。

长久以来,基督教传统认为,人人皆为宗教旅人,因为人之一生便是一场流亡之旅。这种思想在汉民族的农业文化传统里肯定是沒有空间的。但事情正在发生变化,对于我们这片土地来说,“流亡”已经是中国现代史课本上的一个显著“字眼”,只不过移民的主题词在各个时代略有区别,财富、冒险、雄心、事业、战争……这些都是迈开双脚告别“母语”的主题词;到后来,这些主题词库里只不过又添加了“自由、环境、避难、政治……”。总之,流亡总是逃离较坏的地方,奔向较好的地方、“亡出于独裁的人,只能够流向民主”、从一个环境恶劣、思想禁锢、自由不显的社会转移到“嘴皮上挂着有关个人自由最新结论的社会”(布罗茨基《我们称之为流亡的状态》)。从这个角度的来看,流亡其实还是在实践着行走的终极美学——时间、荒野、山水……这些所代表的一切精神憧憬,仍然是流亡难以克制的冲动来源。

《圣母歌》:流亡过后,烦恼全无;真的如此吗?——

我对着镜子

说中文

一个公园有自己的冬天

我放上音乐

冬天没有苍蝇

我悠闲地煮着咖啡

苍蝇不懂得什么是祖国

我加了点儿糖

(北岛《乡音》)

行走的终极变奏是流亡。