病证结合方证相关临床应用研究*

王阶,熊兴江,廖江铨,姜文睿,董艳,陈光

(中国中医科学院广安门医院北京100053)

病证结合方证相关临床应用研究*

王阶**,熊兴江,廖江铨,姜文睿,董艳,陈光

(中国中医科学院广安门医院北京100053)

传统意义的病证结合是指中医辨病与中医辨证的结合,滥觞于《黄帝内经》,至《伤寒杂病论》得以进一步发展;中西医结合体系下的病证结合是指在西医辨病的基础上中医辨证论治,为目前临床所常用。基于“症征—病机—病理—药理”的病证结合的诊疗模式可以多层次、全面、综合的把握疾病,从而实现两种医学优势的结合与互补。而方证相关是指方剂与其适应症之间存在契合的固定的对应关系,伤寒派诸家多有发挥,目前引申为方从证出,证即证据,包括证候、症状体征、疾病、体质等多个方面,与辨证论治相辅相成。而《伤寒杂病论》中的经方与其适应症之间的关系最为固定,是方证相关的典型代表。故典型的经方类方的临证法则,是传统中医理论中方证相关的具体应用,也为现代临床方证相关应用提供范例。

病证结合方证相关临床应用中西医结合

病证结合是通过辨病与辨证的结合,从而多层次、全面、综合的把握疾病;而方证相关是指方剂与其适应症之间存在契合的固定的对应关系。其中,经方与其适应症之间的关系最为固定,是方证相关的典型代表。病证结合、方证相关是中医药临床取效的永恒主题。因此,本文以病证结合、方证相关为立足点,探讨两者的概念与源流、内涵与意义,以期为病证结合、方证相关的现代临床应用提供新的思路。

1 病证结合

辨证是中医学重要原则之一,体现了中医体系对疾病本质的认知。辨病(名)则是从不同角度对疾病的认识。相较于证,病是从更高层次对疾病进行总结与归纳,但也相应地难以反映更多的疾病特点。辨病与辨证同时进行,将病与证有机结合,正确应用病证结合的方法诊治疾病,才能提高中医临床疗效。

1.1 传统意义的病证结合

传统意义上的病证结合,是以“中医辨病+中医辨证”的组合呈现的。中医病名最早可见于甲骨文,是根据疾病的部位、生理功能来命名的,如目疾、足疾等。随着对疾病的进一步认识,中医病名亦在演化。《山海经》(战国-西汉)中出现了根据疾病特点命名,如瘕疾、痈、疫疾等。《黄帝内经》(西汉)中的十三方则是根据疾病特点提出对应的方剂进行治疗[1],体现了在中医治疗中利用病名对疾病的总结归纳,辨病论治。

至张仲景所著的《伤寒杂病论》,以辨病脉证并治为篇名,提出“病下系证,证下列方,方随证出,随证治之”[2],确定了以病为纲、以证为目的辨病辨证、病证结合的中医治疗思想。宋·朱肱《南阳活人书》:“因名识病,因病识证,如暗得明,胸中晓然,无复疑虑,而处病不差矣”[3]。体现了先辨病后辨证的诊疗思想。自此以后,中医病名日渐规范化,疾病分类逐渐系统化,证候诊断日益完善,以病分类、病下分证的诊疗格局逐渐延续下来,形成了传统中医辨病辨证、病证结合的治疗思想。

1.2 中西医结合体系下的病证结合

随着现代科学的发展,为更好的服务于人民健康事业,中西医结合体系应运而生。在该体系下的病证结合与传统意义的病证结合相比,虽同样以中医辨证中的“证”为内核,但不同在于引入了现代医学“病”的概念,是“西医辨病+中医辨证”的有机结合。

“西医辨病+中医辨证”可追溯至16世纪到19世纪时期,西方医学传入中国,化学药物、针剂开始在国人中使用。20世纪初,在“洋为中用”等新思潮的推动下,开始出现了中医与西医互补、中西医结合,《医学衷中参西录》、《汉译临床医典》等典籍中出现了统一规范的病名,西医辨病、中医辨证的诊疗模式雏形初现。至新中国成立后,政府开始提倡发掘和提高中医药学,主张中西两法治病,推进中西医结合[4]。自此以后中西医结合作为一门学科迅速蓬勃发展起来,中西医结合体系下的病证结合亦确立为“西医辨病+中医辨证”。

“西医辨病+中医辨证”的模式不单纯以现代医学对疾病进行简单分类,还蕴含了结合现代医学对疾病的认识与治疗的思路。如心血管系统疾病中,冠心病心绞痛与心肌梗死均可引起胸痛,中医辨病均属于“胸痹”,但“胸痹”并不能反映其疾病间区别,而在临床治疗中,非心肌梗死引起的心绞痛与心肌梗死引起的心绞痛之间治疗的紧迫性与预后均不一样。因此“西医辨病+中医辨证”的模式在中西医结合诊治中具有其必要性与实用性。

1.3 病证结合现代临床应用新思路

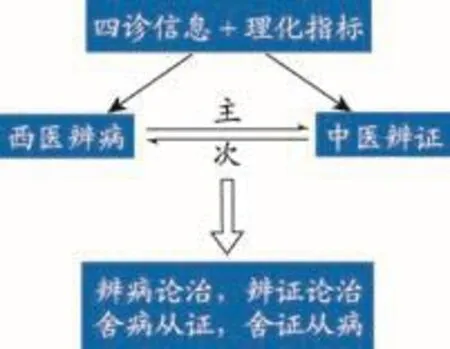

病证结合的根本目的,是通过辨病与辨证抓住疾病的本质,提高临床中医药疗效。通过病证结合、双重诊断,对疾病的认识更贴近其病变本质。而灵活地调节辨病与辨证的主次位置,甚至舍病从证或舍证从病,可在难辨病、难治病的治疗中占据主动,确保疗效。

病证结合的临床应用新思路还体现在对理化指标的接纳与融汇。随着现代医学的发展,对疾病状态感知的手段日益增多,不同的中医病或证的诊断标准均已纳入相关理化指标并作为诊断条目之一,如冠心病血瘀证、缺血性中风证候诊断标准等[5,6]。虽然理化指标可从一定程度上反映疾病状态,但往往滞后于疾病的发生发展。因此,当理化指标未出现改变时,病证结合可灵活地通过中医症状进行证候诊断,据此给予适当的干预,可达到治未病的目的;而当中医症状已明显好转,但理化指标明确表示病邪仍存时,适当的巩固治疗有利于良好的预后。临床上若要达到这种效果,唯有通过病证结合,准确地分辨疾病本质与状态,才可据此遣方用药,效如桴鼓。病证结合现代临床应用新思路如图1所示。

图1 病证结合现代临床应用新思路

2 方证相关

方证相关是继病证结合之后,指导治则治法及遣方用药的依据,它是指方剂与其适应症之间存在契合的固定的对应关系。方,即“方药”,是治疗的主要措施;证,是诊断的依据凭证[7],狭义的证即“证候”,广义的证则包括证候、症状体征、疾病、体质及现代理化指标等多个方面,因此,方证相关的内涵极为丰富。

2.1 方证相关的内涵与外延

自张仲景《伤寒杂病论》明确提出辨证论治与方证对应理论,将理法方药融为一体,方、证的概念内涵就随着时代变迁不断地丰富和发展。无论是宋·朱肱提出的“药证”说,还是清·柯琴《伤寒来苏集》中列出的桂枝、麻黄、柴胡、黄连等汤证30余种,皆是对仲景方证概念内涵的诠释和发展。以后随着中西医学科的交融汇通,现代诊疗技术的发展,证的内涵得到进一步的丰富和延伸,有学者[8]指出方证相关是方药与症状体征相关、与主证相关、与病势、病位、病情和病性相关,然而,对与之相对应的方的理解则仍然局限于方剂和药物上。

随着现代医疗诊断技术、防治措施及证概念内涵的丰富,现代提取工艺及中药药理研究的发展,为人们从微观水平认识中药的具体活性成分、作用靶点及分子作用机制提供了可能,因此,现代方证相关中的方应当还包括中药的具体生物活性成分。许多研究[9-12]表明,某种生物活性成分具有特定的作用靶点及通道机制,从而发挥出改善理化指标、缓解临床症状,甚至治疗某种疾病的作用。因此,这种生物活性成分与特定靶点及其通道机制的对应关系,也可以说是微观层面的方证相关,且这种相关性相对于传统意义的方证相关而言具有更强的特异性和稳定性,它具有鲜明的时代特征,不仅是对传统概念的延伸和发展,更为探索中医药的精准医疗提供了可行之路。

2.2 方证相关与病证结合

方证相关是临证施治、处方遣药时所遵循的指导思想,是治疗疾病的思维方法和实践过程;而病证结合则是全面认识疾病发生发展、变化及转归的思维方法。只有准确辨别证候类型才能从横向分析当前阶段的特征性病理,而这种具有时间性和空间性的证候即是处方用药的依据之一,是方证相关中证的重要内涵之一。同样,充分认识西医疾病的病因和发病机制后,我们才能从纵向把握疾病的发展趋势及转归,而正是由于这种病证结合中加入了西医疾病的新概念,这在一定程度上也决定了方证相关的证不能仅仅代表证候,而应该包括症状体征、疾病、体质及现代理化指标等多个方面反映的疾病微观层面及发展趋向的内涵。因此,丰富方证相关内涵也是现代中西医结合体系下病证结合的需求和必然发展方向,而将病证结合与方证相关进行更好地承接和贯通,才能更全面、更有效的认识和防治疾病。

3 方证相关部分类方古今应用举隅

《伤寒杂病论》中“病下系证,证下列方,方随证出,随证治之”确立了方证相关的辨治思想,是方证相关理论的代表。现以桂枝类方、柴胡类方、以及炙甘草汤为例,探索方证相关的古今应用。

3.1 桂枝类方

3.1.1 桂枝汤

“太阳中风,阳浮而阴弱。阳浮者,热自发……鼻鸣干呕者,桂枝汤主之”。“太阳病,头痛发热,汗出恶风者,桂枝汤主之”。“太阳病,下之后,其气上冲者可与桂枝汤”。桂枝汤发汗解肌,调和营卫,原文用于治疗中风表虚证,现代可用于多种疾病,如多种心血管系统疾病、外感疾病、汗证、内伤低热、神经系统疾病、过敏性鼻炎、月经稀发、皮肤病及奔豚的治疗。在临床应用的过程中,以头痛、发热、汗出、恶风、脉浮缓作为用药指征,见证即用,随证加减。故徐彬曰:“桂枝汤,外证得之,解肌和营卫;内证得之,化气调阴阳”。可见桂枝汤用途之广泛。同时现代药理研究中发现,桂枝汤具有双向调节体温[13]、双向调节汗腺[14]、抗炎[15]、镇静镇痛[16]、保护胃黏膜并双向调节肠蠕动、镇咳平喘祛痰、增加心肌血流量、抗过敏等作用[17],其适用症日益扩展。

3.1.2 桂枝加龙骨牡蛎汤

“夫失精家,少腹弦急,阴头寒……女子梦交,桂枝加龙骨牡蛎汤主之”。原文中桂枝加龙骨牡蛎汤用于治疗阴阳两虚证的失精梦交,现代临床实践中则根据其可调和阴阳,潜阳固涩的功效,用于治疗需阴阳双补、宁心安神之冠心病、心律失常以及心脏神经官能症等心血管疾病,还可应用于伴有记忆力减退、心悸失眠的神经衰弱,遗尿、遗精滑精、不射精、交叉擦腿综合症,自汗盗汗,脑动脉硬化,多发抽动症、以及更年期综合征。临床上以出汗、遗精、落发、惊悸、失眠、噩梦为用药指征,见证即用,随证加减。而现代药理研究也明确表明,桂枝加龙骨牡蛎汤有镇静以及抗惊厥的作用[18]。

《难经·十四难》中提到:“损其肺者,益其气;损其心者,调其荣卫……损其肾者,益其精,此治损之法也”。而外感病因误治多致寒证、虚证之心血管疾病,正好契合君药桂枝发汗解肌、温通血脉、助阳化气的功效,不失为方证相关的代表。因此,桂枝类方在治疗心血管疾病方面有独特的疗效。

3.2 柴胡类方

3.2.1 小柴胡汤

“少阳之为病,口苦,咽干,目眩也”。“伤寒五六日中风,往来寒热,胸胁苦满……或咳者,小柴胡汤主之”。小柴胡汤为和解少阳之方,原文主治伤寒少阳证、妇人热入血室,现代临床可应用于治疗冠心病伴胁痛等少阳证、精神神经系统疾病、肝胆疾病、外感发热、急性扁桃体炎、急性结膜炎、带状疱疹、原发性痛经、妊娠恶阻、早孕低热等多种疾病。临床上以口苦、咽干、目眩、往来寒热、胸胁苦满、嘿嘿不欲饮食、心烦喜呕等作为小柴胡汤的用药指征,见证即用,随证加减。而现代药理研究表明,小柴胡汤具有免疫调节[19]、抗炎[20]、内分泌调节[21]、调节血脂[22]、抗肿瘤[23]、保护肝脏、促肝细胞再生[24]等多种药理作用。

3.2.2 柴胡桂枝汤

“伤寒六七日,发热、微恶寒、肢节烦痛、微呕、心下支结、外证未去者,柴胡桂枝汤主之”。柴胡桂枝汤有和解少阳加解表之功效,原文主治太阳少阳合病、妇人热入血室,现代临床研究发现,柴胡桂枝汤可应用于冠心病和心律失常,以及胃溃疡、慢性胰腺炎等消化系统疾病的治疗,也可联合桂枝加芍药汤应用于癫痫[25,26]治疗。它与柴胡汤证有所不同,以往来寒热、胸胁苦满、微呕、肢节烦痛等作为用药指征,见证即用,随证加减。现代药理学研究表明,柴胡桂枝汤具有抗惊厥、抗胃粘膜损伤[27]、增强免疫[28]、抗肿瘤、抗炎、保护缺血脑组织等多种药理作用[29]。

3.2.3 柴胡加龙骨牡蛎汤

“伤寒八九日,下之,胸满,烦,惊,小便不利,谵语,一身尽重,不可转侧者,柴胡加龙骨牡蛎汤主之”。柴胡加龙骨牡蛎汤有枢转少阳、镇静安神之功效,原文主治少阳火热内扰,现代临床实践发现在冠心病心绞痛中出现“胸胁苦满,脐上动悸”时应用可取得较好的疗效。以头痛、眩晕、胸闷、心慌、失眠、心烦不宁、急躁易怒等精神神经症状为用药指征,见证即用,随证加减,还可应用于治疗甲状腺功能亢进[30]、癫痫[31]、血管神经性头痛、抑郁症[32]、神经官能症[33]、更年期综合征[34]、帕金森综合症等多种疾病。现代药理研究表明,柴胡加龙骨牡蛎汤具有抗应激[35]、抗痉挛、调脂[36]、抑制自发运动的作用[37],对于精神神经性疾病有良好的治疗作用[38]。

3.3 炙甘草汤

“伤寒,脉结代,心动悸者,炙甘草汤主之”。炙甘草汤有滋阴养血、益气温阳、复脉止悸的功效,原文主治阴阳气血不足的脉结代、肺痿,现代临床应用较广泛,以心悸、虚羸少气、舌光红少苔、脉结代作为适用症据,见证即用,可应用于治疗冠心病、病毒性心肌炎[39]、低血压、高血压病、心肌病、以及原因不明的心律失常、心衰、肺心病[40]、先天性心血管病、心瓣膜病[41]等,并且在心悸、胸闷、眩晕等中医证候的治疗中具有确切的疗效。因炙甘草汤病机在虚,而在临床上相关疾病以虚实相间较为常见,因此随证加减用药可提高相应疗效(药证)。同时,应注意应用的剂量,所谓“剂量一变,火候不同”,产生的药效自然也不同(量证)。现代药理研究表明,炙甘草汤有抗心律失常[42]、抗心肌缺血再灌注损伤[43],补血[44]、抗衰老等多种药理作用[45],为临床心血管病常用方剂之一。

4 总结

病证结合的临床研究模式是来自半个多世纪中西医结合实践的总结,是两种医学思维与实践的结合与互补。而自《伤寒杂病论》提出的方证理论及方证相关的临床应用,是对方与证、施治与证据的契合与运用。对病证结合与方证相关进行联系与临床应用,均离不开从发展的现代中医观念对两者进行解构与拓展。唯有以证为核心、病证结合、方证相关,才能抓住疾病的本质,遣方用药,提高临床疗效。

1黄帝内经.北京:中国医药科技出版社,2016.

2汉·张仲景.伤寒杂病论.北京:人民卫生出版社,2005.

3宋·朱肱.活人书.北京:中国中医药出版社,2005.

4陈可冀,陈士奎.毛泽东与中西医结合.中国中西医结合杂志,1993, 13(12):711-713.

5王阶,陈可冀,翁维良,等.血瘀证诊断标准的研究.中西医结合杂志,1988,8(10):585-587,580,589.

6高颖,马斌,刘强,等.缺血性中风证候要素诊断量表编制及方法学探讨.中医杂志,2011,52(24):2097-2101.

7王阶,熊兴江,何庆勇,等.方证对应内涵及原则探讨.中医杂志, 2009,50(3):197-199.

8张兰凤,王阶,王永炎.方证对应研究.中华中医药杂志,2005,20(1):8-10.

9何治,潘志红,鲁文红.丹参酮ⅡA对血管性痴呆大鼠的神经保护作用机制.中国中药杂志,2010,35(14):1883-1886.

10王冰瑶,吴晓燕,樊官伟.丹参素保护心血管系统的药理作用机制研究进展.中草药,2014,45(17):2571-2575.

11石海莲,马春来,刘燕,等.黄芪皂苷甲抑制压力过载型心肌肥厚大鼠肾素血管紧张素的过度激活.中国中药杂志,2009,34(24):3242-3246.

12张蕴颖,鲍黎明.黄芪多糖对冠心病患者血清TNF-α、IL6、P-选择素、VCAM1以及VEGF水平的影响.中国生化药物杂志,2016,2 (36):142-144.

13王亭晔,刘玥芸,陈家旭.桂枝汤对体温双向调节作用的研究进展.中国医药导报,2016,13(20):44-47.

14富杭育,贺玉琢,李晓芹,等.桂枝汤对汗腺分泌作用的实验研究.中国中西医结合杂志,1991,11(1):34-36.

15田安民,张玉芝,赵海善,等.桂枝汤药理作用的初步研究.中成药, 1983,3:25-28.

16赵广海.桂枝汤临床应用及其药理学作用.内蒙古中医药,2014,33 (1):83.

17郝蔷薇,麻春杰,邸彦清,等.经方桂枝汤及其类方治疗心脑血管疾病研究进展.世界中医药,2015,10(1):131-134.

18佟颖,杜武勋,李悦,等.桂枝甘草龙骨牡蛎汤抗心律失常作用研究进展.吉林中医药,2015,35(5):537-540.

19左连东,郑辉,李洪义,等.小柴胡汤冲剂治疗子宫内膜异位症的实验研究.中药新药与临床药理,2004,15(2):86-89.

20周真.小柴胡汤与肿瘤坏死因子、干扰素、白细胞介素关系的研究.中医研究,1999,12(6):15-l7.

21王缨,朱建军,曾晓辉.小柴胡汤免疫-内分泌调节药理研究概述.辽宁中医杂志,2008,35(12):1949-1950.

22杨卫红.小柴胡汤及其药群配伍防治高脂血症性脂肪肝的实验研究.北京:北京中医药大学硕士论文,2008.

23杜垚森,黄秀深.小柴胡汤及组分抗肿瘤作用研究与分析.河北中医,2009,31(6):948-950.

24赵新颜,王宝恩,贾继东.小柴胡汤治疗慢性肝病研究进展.肝脏,2006,11(3):195-197.

25高飞.FMR1基因敲除小鼠听源性癫痫的生化机制及其柴胡桂枝汤挥发油的干预作用.广州:广州医学院硕士论文,2010.

26蒙显军.小柴胡汤合桂枝加芍药汤治疗癫痫的国外研究概况.中国中医药信息杂志,1999,6(7):79.

27徐威,向培,陈强.柴胡加龙骨牡蛎汤治疗胃癌术后胆汁反流性胃炎的近期疗效及成本效果分析.中国肿瘤外科杂志,2016,8(3):197-199.

28李强,张晓伟,谢正,等.柴胡加龙骨牡蛎汤对艾滋病抑郁症患者临床症状及免疫功能的影响.辽宁中医杂志,2010,37(5):877-878.

29马一铭,张盈.小柴胡汤内科临床应用.天津中医药大学学报,2016, 35(3):207-210.

30刘扬,赵丽娜,武萌萌,等.柴胡加龙骨牡蛎汤临床研究概况.中医药临床杂志,2016,28(5):740-742.

31刘亚东,瞿融,李秀敏,等.柴胡加龙骨牡蛎汤抗癫痫作用及对癫痫大鼠脑组织内MDA、SOD、ATP酶的影响.中药药理与临床,2008,24 (5):5-7.

32胡元红,杨永朋,王晓燕.柴胡加龙骨牡蛎汤治疗抑郁症临床观察及理论探讨.世界最新医学信息文摘:连续型电子期刊,2016,16(8):204-205.

33赵永法,杨建飞.柴胡加龙骨牡蛎汤在心系疾病中临床应用的研究进展.中国中医急症,2016,25(6):1081-1083.

34谢泳泳.柴胡加龙骨牡蛎汤治疗更年期综合征临床研究.中国中医药信息杂志,2003,10(10):59-60.

35王晓滨,孔明月,孙荣华,等.柴胡加龙骨牡蛎汤对慢性应激抑郁大鼠行为及海马形态学的影响.中医药信息,2014,31(3):50-52.

36刘扬,赵丽娜,武萌萌,等.柴胡加龙骨牡蛎汤临床研究概况.中医药临床杂志,2016,28(5):740-742.

37孙艳,宋俊生.柴胡加龙骨牡蛎汤治疗精神神经病的实验及临床研究进展.辽宁中医药大学学报,2006,8(3):42-44.

38胡雅凌,游强华,陶姗,等.小柴胡汤类方应用医案处方用药配伍规律探讨.中国实验方剂学杂志,2016,22(20):1-5.

39邝志斌.炙甘草汤对慢性病毒性心肌炎小鼠病理损伤的影响.中国现代药物应用,2015,11:268-269.

40李春华,李志侠,郭玉红,等.炙甘草汤治疗慢性肺心病缓解期36例.吉林中医药,2004,25(1):20.

41周再华,王应芬,黄雁.炙甘草汤临床再验.光明中医,2004,19(6):25-26.

42郭春雨,宋威,刘芳,等.炙甘草汤抗心律失常的活性成份及药理研究概况.长春中医药大学学报,2001,17(2):63-64.

43李冀,王秀珍,李在斯,等.中药治疗心肌缺血再灌注损伤的研究进展.中医药学报,2015,43(2):107-109.

44郭显椿.炙甘草汤和归脾汤对小白鼠补血作用的试验研究.中兽医医药杂志,1997,5:12-13.

45巴元明,倪慧敏.炙甘草汤加减的临床新用.辽宁中医杂志,2016,43 (4):832-833.

ClinicalApplication of Disease-syndrome Combination and Formula-syndrome Relation

Wang Jie,Xiong Xingjiang,Liao Jiangquan,Jiang Wenrui,Dong Yan,Chen Guang

(Guang'anmen Hospital,China Academy of Chinese Medical Sciences,Beijing 100053,China)

The traditional conotation of“combination of disease and syndrome”means the combination of disease differentiation in traditional Chinese medicine(TCM)diseases and TCM syndrome differentiation,which was derived from the Yellow Emperor's Inner Classic.And the Treatise on Cold Damage and Miscellaneous Diseases describes the clinical application of this theory.Under the background of integrative medicine,the modern conotation of“combination of disease and syndrome”means TCM syndrome differentiation and treatment based on modern medicine disease differentiation,which is commonly used in the current clinical practice.The disease and syndrome combination diagnosis mode based on“syndrome,etiology,pathology and pharmacology”can understand the disease from a multiple and comprehensive level,in order to realize the combination and complementation of advantages from both medicines.In addition,“formula-syndrome relation”means the relationship between the formula and its relevant indications.In general,indications often involve syndromes,symptoms,diseases and body constitutions.And the application of formula in the Treatise on Cold Damage and Miscellaneous Diseases is the representative of this theory.Hence,the application of associated classical formula gives example to the clinical formula-syndrome relation application in modern times.

Combination of disease and syndrome,clinical application of formula-syndrome relation,combination of the western medicine and traditional Chinese medicine

10.11842/wst.2017.03.002

R2-031

A

(责任编辑:王慧慧,责任译审:王晶)

2016-12-02

修回日期:2016-12-02

*国家自然科学基金委面上项目(81473561):冠心病血瘀证相关miRNA表达的甲基化调控机制研究,负责人:王阶;国家中医药局公益性行业科研专项项目(201207009):证候类中药新药疗效评价方法研究,负责人:王阶。

**通讯作者:王阶,本刊副主编,主任医师,教授,博士生导师,主要研究方向:中西医结合防治心血管病。