书贵小楷

——《戏鸿堂帖》中的小楷作品

◇ 颜晓军

书贵小楷

——《戏鸿堂帖》中的小楷作品

◇ 颜晓军

明代科举皆以小楷应试,进士登第后在做庶吉士的时候还要专门学习小楷。台阁文件的誊抄更是离不开工整的楷书,从而形成了用笔圆熟精致的“台阁体”。董其昌的乡贤前辈陈璧,还有沈度、沈粲兄弟等人都是这方面的典范。董氏本人曾在十七岁参加松江府学考试的时候,因书法不佳而被黜第二名,他从此发奋学书,尤其重视楷书。与前代很多刻帖的卷次安排不同,《戏鸿堂帖》是以小楷开篇,即“书贵小楷”观念的反映。董其昌所列的数家楷书,正是他自己学习过程中得益最多的部分,本文择要加以考论。

一、杨羲《黄庭内景经》

《戏鸿堂帖》卷一除了一篇《唐人惟识论注》是章草以外,其他都是历代小楷。和以往独重锺、王小楷不同,董其昌将传为杨羲的《黄庭内景经》(图1)置于帖首,并作了长长的题跋云(图2):

右晋上清真人杨羲字义和书。黄素《黄庭经》,陶穀跋以为右军换鹅书。米芾跋以为六朝人书,无虞褚习气。惟赵孟頫以为飘飘有仙气,乃杨许旧迹。而张伯雨题吴兴《过秦论》,直以为学杨义和书。吴兴精鉴,必有所据,非臆语也。按,《真诰》称杨书祖效郗法,力同二王。《述书赋》亦云:“方圆自我,结构遗名;如舟楫之不系,混宠辱以若惊。”其为书家所重若此。顾唐时止存草书六行,今此经行楷数千字,神采奕然,传流有绪,岂非墨池奇遘耶。元时在鲜于枢家。余昔从馆师韩宗伯借摹数行,兹勒以冠诸帖。杨在右军后,以是神仙之迹,不复系以时代耳。其昌。〔1〕

这件小楷是当时流传有绪的名作,收藏在韩世能家里。根据董氏题跋可知原帖有“行楷数千字”,而且帖后原有宋元各家题跋。董其昌从前曾在韩世能处欣赏并借摹数行,刻帖时便将自己的摹本“勒以冠诸帖”,这与沈德符《万历野获编》的说法大不相同。沈氏曾经调侃董氏刻帖的粗劣,说董其昌刻《戏鸿堂帖》的时候向韩逢禧借摹此帖,韩氏唯恐董氏借去不还,遂“信手对临百余字以应之,并未曾双钩及过朱”:

董玄宰刻《戏鸿堂帖》,今日盛行,但急于告成,不甚精工,若以真迹对校,不啻河汉。其中小楷,有韩宗伯家《黄庭内景》数行,近来宇内法书,当推此为第一,而戏鸿所刻,几并形似失之。予后晤韩胄君诘其故,韩曰:“董来借摹,予惧其不归也,信手对临百余字以应之,并未曾双钩及过朱,不意其遽入石也。”因相与抚掌不已。〔2〕

这件《黄庭内景经》号称是杨羲的墨迹,是韩世能家中的秘宝,而且是收藏界公认的法书名作。从前董其昌不敢向前辈韩世能随意借用,但与韩逢禧平辈便容易开口,所以韩逢禧唯恐董氏借去不还,便随手对临应付他。

此说从常理上便行不通,不过是文人相轻的陋习。沈氏平日对董其昌的鉴赏颇有微词,《万历野获编》中还有其他几个例子表达了对董其昌的不满。现于《戏鸿堂帖》中可见,此帖字数绝不止沈氏所说的百余字,而且董其昌曾见过原作数千字,并亲手临摹过,岂能连韩逢禧随手临写的百余字都认不出呢?从董氏平日提到韩氏的口吻来看,他与韩氏父子关系还不错,韩氏也绝不会明知其刻帖而故意为难他。况且,如果董其昌明知韩氏戏弄自己还以此置于卷首并加以详细题跋,这种自欺欺人的行为不啻于自毁门庭。从另一个角度来看沈德符的叙述,却可以知道此帖并不唯独受到董其昌的欣赏,而且得到历代收藏家的珍视,韩氏甚至不愿意借给他人。

韩世能、韩逢禧父子都曾临摹过这件《黄庭内景经》。韩世能摹本今藏上海博物馆,韩世能临摹全篇,纸本,其后有韩逢禧跋云(图3):

图1 [晋]杨羲《黄庭内景经》,见《戏鸿堂帖》

图2 [明]董其昌跋杨羲《黄庭内景经》,见《戏鸿堂帖》

图3 [明]韩逢禧《跋韩世能临黄庭内景经》,上海博物馆藏

图4 [明]韩逢禧《临黄庭内景外景经》(局部),故宫博物院藏

图5 [明]韩逢禧旧藏《黄庭内景经》(局部),台北何创时书法基金会藏

万历丙戌,先宗伯任国子祭酒时,手临王右军黄素黄庭内景经真迹,授余姊临学。余姊才九岁耳,因其颇解法书故也。至癸巳年出嫁于太仓王氏,此经随往焉。十六年后姊故无子,所有书籍并此经悉为散失不存。余故竭力访求,经年始得,不胜庆幸。孰意又为人窃去,历四十年之久,复遭世变,家藏书画器具等皆荡然一空。余惟郊居野外,高卧草庐,苟延残喘。忽有人持此经来,检阅之不胜悲涕,随焚香百拜,庆幸先宗伯之手迹犹存。六十年来,此经三失之,余复三得之,真是奇事。余年已八十岁,光景计不多时。有幼女淑英,年九岁,亦能学书,性颇聪敏,大都与先姊相仿佛。故欲以此经授与之,效先宗伯当年之故事。忆先姊授经时九岁,今幼女授经亦九岁,年庚相同,授书之事亦相同。父子相仍,姑姪相继,若合符节,实为造化主持,奚容人力所办。明窗净几,以清泉涤半砚,和墨笔之于书以示。将来幼女淑英若长成立,能念祖父如是之情悃,当世守勿失为幸。半山老人韩逢禧识。时癸巳年嘉平月也。

故宫博物院藏有韩逢禧《临黄庭内景外景经》(图4)一卷,纸本,其自跋曰:

岁在癸巳八月十五日,弟子韩逢禧敬临王羲之《黄素黄庭内景经》全卷。喜舍九华山地藏王大菩萨殿庭内供养。仰祈神力护持此经,以垂永久。逢禧焚香百拜谨书。

又临摹王羲之《黄庭经》并跋曰:

余十七岁时,即临摹王右军内景法书。今年已八十余,未尝一日废书也。宦游两都,遍索观天下法书晋、唐真迹,委无及于内景经真迹者。每思黄庭外景经,并无唐宋名人临摹真迹。如莫廷韩、吴澈如所藏,不过是宋拓耳。乙未三月,董孟履世兄携观乃翁思白宗伯越州石氏本。细鉴之,是宋高宗手摹,然亦是宋拓,差胜于廷韩、澈如本。兀坐松院。郁寂无聊,闲庭若秋水,窗明几净,和墨临此,以附装于内景经之后,是称合璧。余生平无好尚,惟有法书之癖。每执笔临书时,不闻疾雷之在傍也。老迈龙钟,犹望海内好法书之知己,共为讨伦(论字之误)斯义。四月初八浴佛日,半山老人书。〔3〕

由以上三段题跋可知,这件《黄庭内景经》在当时收藏圈中的重要地位。韩世能曾亲自临摹传授其女,其女后来嫁给王世懋的儿子王世 ,便以己临本陪嫁。韩女不幸无子早卒,故物失散。韩逢禧四方访求,复得先人墨迹,不料后来又为人窃去。直到万历二十一年(1593)癸巳,才又见其父临摹此卷。故韩逢禧不胜悲涕,效仿父亲授经于其姊,亦将韩世能临摹卷传授给其女淑英。韩世能摹本后为吴湖帆收藏,吴湖帆不仅加以题跋,而且还小行书手录《南阳书画表》附在卷后,在《杨羲黄素黄庭经》左侧加按语曰“按是否即此卷祖本”。

韩逢禧从十七岁开始临摹《黄庭内景经》,到八十多岁仍临摹不辍,可惜传世不多,目前仅见此一件。可知其小楷得力于此经不少,且与原作神髓相仿佛。然而故宫此卷还临摹有王羲之《黄庭经》,结合两跋来看,韩逢禧晚年认为黄庭内、外景经的作者都是王羲之。

而台北何创时书法基金会收藏有一卷《黄庭内景经》(图5),黄绢本,朱丝栏界格,仅有本幅而无古代题跋。其上古印甚多,有“绍兴”、“天水”,及贾似道、柯九思等,可惜全伪且劣,钤盖位置亦不合规制,从篆法和印色来看是同一人所造,仅韩逢禧印章可靠。如韩氏父子与董其昌的眼力,又过目众多古代书画作品,绝对不会看不出这些伪印。因此,此卷很可能是韩逢禧收的一个摹本,也是明代的物事。

相比各卷,台北本与韩氏父子临本比较相似,韩世能用笔颤抖,较有个人风格。韩逢禧临本与《戏鸿堂帖》所刻,笔意并不相似,可以断定,董其昌刻帖所用的底本正如其题跋所说是他自己所摹,绝非韩逢禧随手临摹的,进而断定沈德符乃是妄言。

董其昌鉴赏《黄庭内景经》主要依赖于历代鉴赏家的题跋,特别是赵孟頫的题跋说此帖“飘飘有仙气,乃杨许旧迹”,而且赵孟頫本人曾学习过杨羲的书法,所以董氏认为他的话是值得相信的。“神采奕然,传流有绪”是董其昌认定此作的重要依据,但他也并不是单凭一位艺术家对作品风格的感觉进行判断,他还找出文献记载来对应,即窦臮《述书赋》的描述。因此,除非发现作品中透露的硬伤,历代题跋、文献记载、作品风格以及对作品气息的感受,成为董其昌鉴赏的最基本方法—这与现代鉴定家的方法相差无几。事实也证明,现代科技手段在鉴定中国古代书画中所起的帮助是微乎其微的,一位优秀的鉴定家依赖更多的还是经验与修养。只是因为每位鉴定家的修养和感受力的差别,往往会造成不同的结果,这恰恰也是鉴赏过程非常神奇而有趣的地方。

传为杨羲的《黄庭内景经》之后又被王肯堂刻进《郁冈斋帖》。王氏在题跋中也给出了自己的鉴定意见:

吴郡韩敬堂先生家藏黄素《黄庭经》,陶穀与米芾跋皆无之,想入宣和御府重装去之矣。徽宗题云:“晋王羲之黄庭经。”米氏《书史》以为是六朝人书,无唐人气格。赵魏公以为杨许书,而董玄宰不知其何据,盖未考之《真诰》也。按《真诰·翼真检》云,真经出世之源,始于晋哀帝兴宁二年,太岁甲子,紫虚元君上真司命,南岳魏夫人下降,授弟子琅琊王司徒公府舍人杨羲,使作隶字写出,以传护军长史句容许穆,并第三息上计掾翙。二许又更起写,修行得道。凡三君手书,今见在世者,经传大小十余篇多掾写,真授四十余卷多杨书。又云三君手迹,杨君书最工,不今不古,能大能细。大较虽祖效郗法,笔力规矩并于二王而名不显者,当以地微兼为二王所抑故也。掾书乃是学杨,而字体劲利。偏善写经画符,与杨相似,郁勃锋势,殆非人工所逮。长史章草乃能,而正书古拙,符又不巧,故不写经也。据此,则此绢本若非杨君始写之本,即是许掾书。今《真诰》所列,皆三君手书,多荆州白笺。梁时去晋不远,已首尾零落,鱼烂缺失。而此卷黄素如新,虽历代尊奉,少见风日,非有神物护持,亦不至是。晋人笔意,一坏于王著,二坏于文氏父子,而小楷尤甚,不可不使世人见此本。韩长公昨见过,以油纸模本相示,已付工刻之矣。〔4〕

通过王肯堂的题跋,这件小楷的很多细节得到了澄清。之前的陶穀、米芾等人的跋早就不在了,他推测是宣和御府重装时裁去了,然后由徽宗题签。王肯堂的鉴定方法与董其昌几乎一样,他就此帖的作者杨羲作了进一步的考证。王肯堂说董其昌虽然认同了赵孟頫的观点,认为此作是“杨许旧迹”,但是董氏不知其所以然,因为他没有考证《真诰》的记载。于是,为了将作者问题弄明白,王氏详细考证了杨羲和许穆、许翙书法的关系,最后他很肯定地将作者确定为杨羲或学习杨氏书法的许翙。并且,为了解决绢素过新的疑问,他将原因归于“神物护持”。王肯堂刻此帖时所用的是韩逢禧的油纸模本,应当摹刻非常精细。他对宋代王著、明代文氏父子的摹刻并不满意,认为他们没有表达出“晋人笔意”。

值得注意的是,与现代鉴定家努力将一件作品弄得水落石出的执着态度不同,董其昌将某件作品鉴定为某位古代书画家的作品时,他往往不是确指。他更多的是一种涵咏的状态,只是根据作品传达出的信息,将之与历史上的某一家相对应。换言之,就是将某一类风格相似的作品都在历史记载中找到相应的解释。否则,明代中后期市场上出现的大量书画作品都将无法确定身份,没有什么会比这种混乱更让一位传统鉴定家恐慌的了。如果董其昌未能弄明白《黄庭内景经》的作者,之后的王肯堂也一定要考证出来。董氏的鉴定看似缺乏考证而不严谨,却留下了一些余地,而王氏则将作者坐实于杨羲或许翙,就无可商量了。就像董其昌鉴定董源画那样,他其实并未百分之百说某件作品一定就是历史上某个董源的亲笔,他只是尽力勾描董源的风格,并将那些拥有类似风格的作品都与历史文献中的董源画相对应。这不得不归因于中国书画历史的悠久而造成的文化重负,相对于绘画而言,书法所承受的负担还要重。就当下的研究来看,《黄庭内景经》定然是托名晋人的伪帖,但是这在当时却是董、王等人不得不面对的重要问题。相对来说,王肯堂要比董其昌在谬误的道路上走得更远。

二、王羲之《乐毅论》与《东方朔画像赞》

《戏鸿堂帖》卷一所收王羲之、王献之的小楷就属于这种情况。由于历代对“二王”书法的推崇、鉴赏、作伪,留下了大量的文化包袱。唐代人面对的王羲之作品已经是赝迹百出,虽然经过几百年后宋代人的整理,仍然有很多不可还原的模糊死角。再到董其昌的时代,他必须面对前人留下的各种所谓“二王”作品,虽然几乎没有一件是真迹。在真迹都消失的时候,摹本成为建立古代艺术风格形状的重要材料。所以,董其昌往往把那些墨迹的摹本都统称为真迹,用以区分刻帖的拓本,而这二者都是追寻古人气息的重要凭证,“二王”的形象也需要在新一轮的鉴赏活动中得以重塑。

在王羲之传世的小楷中,《乐毅论》是最受称道的作品之一。董其昌所刻的《乐毅论》是用唐代的摹本上石的(图6),他说:

《乐毅论》乃扇书,后人又以为右军自书刻石。梁世所摹与唐摹字形各异。《淳熙秘阁》梁摹本也。予家戏鸿堂帖,唐摹本也。又有一本唐摹,在长安李氏,曾属余跋,亦有文寿承跋。盖贞观中太宗命褚遂良等,摹六本赐魏征诸臣。此六本自唐至今,余犹及见其二。恨梁摹白麻纸真迹,为新都吴生所有。余亦不甚临《乐毅论》,每以大令十三行《洛神赋》为宗极耳。〔5〕

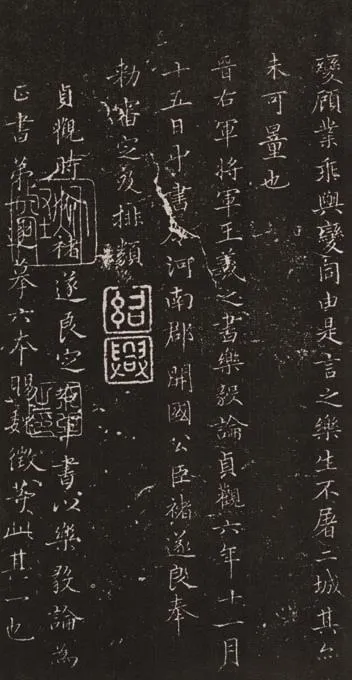

图6 《戏鸿堂帖》刻《乐毅论》(局部),褚遂良、董其昌跋

图7 《余清斋帖》刻《乐毅论》(局部),押署与鉴藏印章

图8 《洛神十三行》(局部),见《戏鸿堂帖》,柳公权跋缺“宝”字,并董其昌跋(局部)

图9 [明]董其昌跋《洛神十三行》,见《快雪堂帖》

《乐毅论》传世刻本很多,最著名的就是梁摹本与唐摹本。智永题右军《乐毅论》后云:“《乐毅论》者,正书第一,梁世模出,天下珍之……其间书误两字,不欲点除,遂雌黄治定,然后用笔……”〔6〕褚遂良撰《晋右军王羲之书目》也将《乐毅论》置于第一。米芾《书史》也说:“《乐毅论》,智永跋云‘梁世摹出,天下珍之’。其间书误两字,遂以雌黄治定,然后用笔。今世无此改误两字本流传。余于杭州天竺僧处得一本,上有改误两字,又不阙唐讳,是梁本也。”

智永与米芾的题跋成为董其昌确定梁摹本的重要依据。董其昌说自己收藏仅有唐摹本,另外长安李氏所收也是唐摹本。董氏带有遗憾的口吻说,自己没有梁摹本,而吴廷却有一本。吴廷将这件所谓梁摹本《乐毅论》刻入了《余清斋帖》,帖后有“异”、“僧权”押署,并“永和四年十二月廿四日,书付官奴”款,还有邢侗、杨明时、吴廷的题跋对此摹本非常推崇。(图7)根据此本“不缺唐讳”,杨明时认为应该就是梁摹本,吴廷更将之确定为米芾从天竺僧人处获得的那本。在缺乏其他依据的情况下,董其昌、吴廷与杨明时不得不承认这是文献记载中的那个“梁摹本”。清末杨守敬更是考证精详:“余按,梁摹本亡于太平公主之乱。则谓即梁摹者,恐未必然。若以为唐摹,则未有不阙唐讳之理。此翁覃溪所以疑是伪本也……即不敢定为梁摹,亦必初唐高手从梁本搨出。”〔7〕如果明末董其昌等人都已无法确认此帖的真伪,后于董氏数百年的翁方纲、杨守敬又何以能够确定这一摹本的确切身份呢?所以,杨守敬也只能找到“初唐高手从梁本搨出”作为梁摹本已毁于太平公主的解释。

实则无论何种文献记载《乐毅论》系王羲之书赠王献之的作品,特别是张彦远《法书要录》所收《晋右军王羲之书目》说“四十四行书付官奴”,都未记载王羲之“永和四年十二月廿四日,书付官奴”的落款。其他刻本,如宋代曹士冕嘉熙庚子跋本《宝晋斋法帖》也没有此款;张廷济收藏的“宋刻宋拓”《乐毅论》有“异”、“僧权”押署与年月日款,但却没有“书付官奴”之句。可见此款正是宋代之后的鉴定家根据《法书要录》的记载抄袭而写。盖唐时“书付官奴”之说便已流行,却并非王羲之书法中实有之句。就如王羲之为山阴道士写《黄庭经》,却不可能落款“书付山阴道士”一样。同理,传世王羲之小楷还有其他作品也落款书付某人,都很值得怀疑。如《黄庭经》后往往有“永和十二年五月廿四日五山阴县写”款(有的刻本将“四”字点去,但文义仍颇可疑),《东方朔画像赞》后则往往有“永和十二年五月十三日书与王敬仁”款。

而董其昌所刻的唐摹本后有传为褚遂良的题跋以及“米芾之印”、“绍兴”、“秋壑”诸印,皆是后人根据文献记载唐摹本的事情进行伪造。褚遂良跋云:“晋右军将军王羲之书《乐毅论》。贞观六年十一月十五日,中书令河南郡开国公,臣褚遂良奉敕审定及排类。”按新、旧《唐书》本传,褚遂良于贞观十年(636)自秘书郎迁起居郎,二十二年(648)拜中书令,唐高宗永徽元年(650)才赐爵河南郡公。而此跋为贞观六年,褚遂良便已经有“中书令河南郡开国公”的头衔了。〔8〕谛审所谓“褚遂良跋”,尽管有“臣褚遂良”之称,却与褚体风格丝毫不类,且跋文下有“绍兴”印亦属不伦,明显是后人添加伪跋与印。董其昌曾经入翰林为编修,又曾为史官纂修三朝实录,岂能连这点常识都没有,竟看不出这种简单的谬误,而将此句作为褚遂良本人的题跋来看待?其后仍有“贞观时命褚遂良定右军书,以《乐毅论》为正书第一,遂摹六本赐魏征等,此其一也”,此向来视为董其昌跋语,然无姓名款,且压于“秋壑”、“米芾”印上。虽然如丰坊刻神龙本《兰亭序》移入了很多古印与宋人题跋,但是这种题跋压于古印之上的做法有违常理,即使刻帖也会尽量避免,而不是故意移入跋文下。

作为王羲之正书第一的《乐毅论》,在选择镌刻王羲之作品时无论如何都是不可或缺的,所以董其昌姑且以可见到的相对优秀的摹本上石,并将伪褚跋一并刻入。倒是清初刻成的《快雪堂帖》又将此本《乐毅论》作为经典上石,成为此本的最佳刻本,也足见明末清初对董其昌曾藏的唐摹本一直都是非常认可的,并不能因其刻入伪褚遂良跋便认为董氏本人的鉴赏眼光是有多么差。

《乐毅论》后的《东方朔画像赞》直接翻刻自《宝晋斋帖》,末尾有“永和十二年五月十三日书与王敬仁”的款识。这件小楷在褚遂良《晋右军王羲之书目》排位第三,记载云“书与王循”,皆非文字实指。然《宝晋斋帖》已经这样镌刻,董其昌亦未怀疑,或许也正因此判断《乐毅论》的署款是合理的。

明代范大澈《碑帖纪证》云:

《宝晋斋帖》,计十卷,前八卷米南宫临羲、献书,后二卷南宫自书。云间顾汝和有全部,余只得二册。曹之格刻纸墨俱精,王敬叔弘宪与吾钩填南宫自书两卷,极其神妙。敬叔,吾鄞人,亦奇士。〔9〕

当时松江顾从义有全部《宝晋斋帖》十卷,纸墨俱精,而范大澈自藏仅两册。程文荣《南村帖考》亦记载冯铨藏本也是零星残册。顾从义所藏全本在元代为赵孟頫的藏品,后来则传至吴廷,并有冯梦祯、吴时宰、许志古、王澍等人题跋。〔10〕

据林志钧《帖考》记载:“杨大瓢云,明时有翻刻,而原刻(此指曹之格刻)十卷全本,惟董其昌、叶芳杜各有一部……(帖中未见董、叶、顾印记题字。)”则董其昌当时应当曾收藏此帖,或即吴廷藏《宝晋斋帖》,但是帖上没有董其昌的题跋印记。然而在《容台集》中有数则题跋却表明董其昌手头曾经有过《宝晋斋帖》,如:

右唐人楷书烜赫有名者。宋一代无楷,则皆带行书。米元章特自夸诩,亦但行楷耳。余所刻《戏鸿堂》有《西园雅集记》,蝇头扇书,至佳。米元章所自评“小字如大字”,为一代奇观已。复得《宝晋斋》刻《弭盗状》亦如之。宋高宗诏米芾之名,似无负于海内,独少正书耳。赵文集精小楷,风神不无少逊米公。〔11〕

又《黄庭经》为右军《换鹅经》相传巳久。又有谓换鹅乃《道德经》、《太白经》……吾家藏本宋榻《师古斋帖》,宋高宗刻于大内,字形稍开扩,元人称为“越州石氏本”。较之《宝晋斋》、《绛帖》等刻,颇异然。以为右军迹未必可信,况换鹅何据也……〔12〕

右军《告墓表》,《宝晋斋》刻,相传为智永集右军书。余曾临智永《千文》真迹,知后人集智永为之,非右军之旧迹也久矣……〔13〕

这三段题跋中,第一段是论米芾小楷,第二段是论《黄庭经》,第三段是论《告墓表》。由此可以确定,必有一本《宝晋斋帖》常在董其昌斋头供其学习与鉴赏。

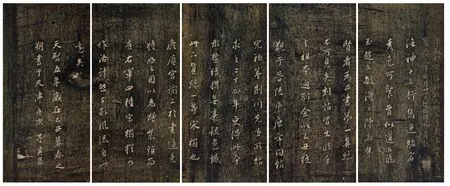

图10 [唐]锺绍京《佛经》,见《戏鸿堂帖》

三、王献之《洛神赋十三行》

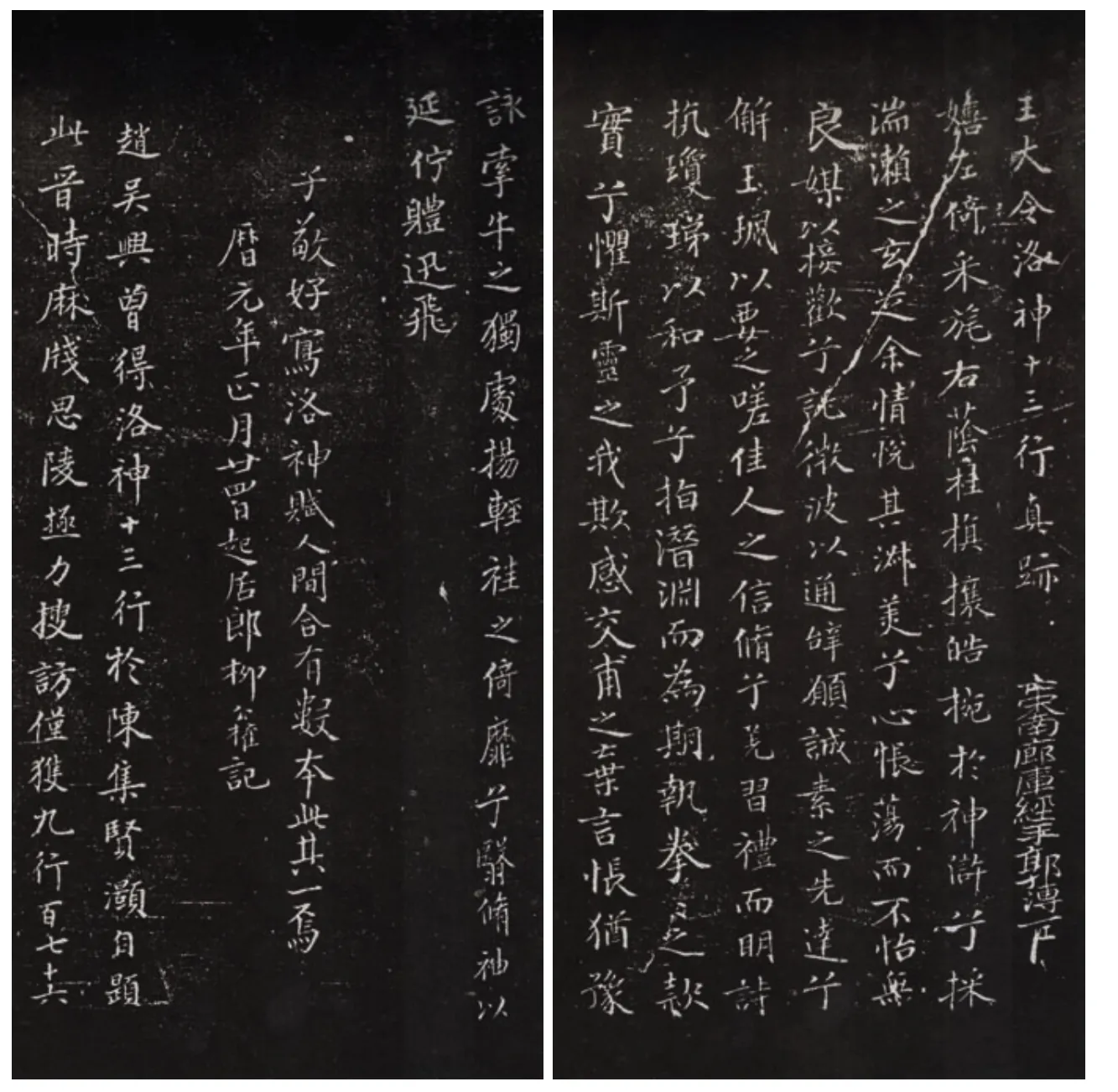

正如董其昌自己所说他“每以大令十三行洛神赋为宗极”,他是极为喜爱王献之《洛神赋》的。韩世能曾经藏有王献之《洛神赋》真迹,董其昌于万历十九年(1591)为田一儁护柩出发前三天借来临摹。〔14〕他在《戏鸿堂帖》中连续刻入了三个不同版本的《洛神赋十三行》。其中两本是有柳公权跋的唐人临本,一本前有“亡宋南廊库经手郭溥”署和押“左”,是董其昌最喜爱的,他在后面长题云(图8):

赵吴兴曾得《洛神十三行》于陈集贤灏,自题此晋时麻笺。思陵极力搜访,仅获九行百七十六字,故米友仁跋作九行。宋末贾似道复得四行七十四字,乃续于后。则于九行之跋不相属,遂以四行别装于后,以“悦生”印及“长”字印款之。今此本不知犹在人间否?余所摹,秀州项子京藏,是宣和谱中所收。吴兴云更有唐人临本,后有柳公权跋,亦神物也。视世传《十三行》宋榻,何啻霄壤耶?〔15〕

董氏在题跋中说,这个摹本是项元汴家的藏品,曾经《宣和书谱》著录。除了郭溥押署这一特征外,此本中柳公权跋于“宝历元年”少一“宝”字。他在临摹后题跋道:“大令《洛神赋》真迹,元时犹在赵子昂家。今虽宋拓不复见矣。今日写此四行,亦唐摹冷金旧迹,余见之槜李项氏,遂师其意,试朝鲜鼠须笔。”〔16〕

另一个唐人临本《十三行》,柳公权跋后尚有柳璨、周越、蔡襄等人题跋。张丑《清河书画舫》记载了这个“王大令洛神十三行真迹”,也录入了董其昌的这段题跋。董跋更说:“吴兴云更有唐人临本,后有柳公权跋,亦神物也。视世传《十三行》宋榻,何啻霄壤耶。”则将此柳公权跋本抬高,认为其在传世宋拓本之上。此帖同样刻于吴廷的《余清斋帖》,乃第二十三帖。吴廷所刻基本是他自藏之物,多为董其昌、陈继儒选定。所以,当时《洛神赋十三行》应该收藏于吴廷那里。后来,这一本《洛神赋十三行》又被冯铨选入了《快雪堂帖》,其后有董其昌另外一通题跋,《容台集》与《画禅室随笔》均未收入,云(图9):

洛神十三行,隽逸骀宕,秀色可餐。贾似道所藏,至赵文敏,得之陈灏集贤者,为正书第一。真迹不可见矣,刻帖皆出临手,与祖本迥别。余以己丑获观于晋陵唐庶常同馆完初,盖荆川先生所贻。求之二十四年,更得此本,形势结构无毫发遗憾。此下真迹一等宋拓也。鹿庵宫谕工于书道,意特好之,因以为赠。装头尚有右军四种,宋拓犹可作活计。然子敬风流,自此远矣。天启五年,岁在乙丑暮春之朔,书于天津舟次。董其昌。〔17〕

与这段题跋相似者,见于《画禅室随笔》卷一《跋十三行洛神赋》,都提到晋陵唐氏所藏宋拓本。〔18〕唐完初,即唐效纯,其父唐鹤征,其祖唐顺之。由董跋可知,唐效纯的宋拓本系其祖唐顺之所贻。唐效纯和董其昌都是万历十七年(1589)己丑科的进士,董其昌便是于这年在唐效纯那里获观宋拓本《十三行》,并将之誉为“当今第一”。“求之二十四年”,也即万历四十一年(1613)左右,董其昌才得到这件柳公权跋本《十三行》,应该是吴廷转让给他的。但是他笃信这是“下真迹一等宋拓也”,因为赵孟頫所藏贾似道本真迹早已不见,加之万历间“碧玉版十三行”出土于西湖葛岭贾似道半闲堂旧址,从前一直将柳公权跋本当做真迹的说法便不再正确了。

“鹿庵”是冯铨的号,则董其昌于天启五年(1625)的三月初一已经启程离开北京,前往南京赴南京礼部尚书之任,在天津舟次题跋《十三行》之后便将此帖赠与冯铨,后来冯氏刻《快雪堂帖》便以之上石。此本中柳公权跋“宝历元年”无缺字,因此可知与第一个柳跋本是不同的摹本。然周越题跋云“献之洛神赋迹”,张丑记载时则录为“献之洛神赋真迹”,对照刻帖可证《清河书画舫》妄增一“真”字。然而,董其昌万历四十一年(1613)才得到的柳跋本如何会出现在万历三十一年(1603)便已勒成的《戏鸿堂帖》上呢?唯一的解释就是这一摹本乃重刻时所增入,董其昌一定是认为这一摹本比第一个柳跋本要好。

旧说传世《十三行》有晋陵唐氏据越州石氏《博古堂帖》再刻的玄晏斋本。唐顺之之甥孙介文勾摹,刻帖名手管驷卿镌刻,称“玄晏斋十三行”。当时一些人将“玄晏斋”题名裁去,再加题记,冒充宋拓。但是从这段题跋来看,首先,董其昌“求之二十四年,更得此本”,并不是得到唐氏藏本,而是另一本,所以要强调“更得此本”。其次,后人割去“玄晏斋”题名冒充宋拓是后人所为,董其昌的题跋乃题于摹本上,而非题于拓本上,此事与董其昌得到的摹本毫不相干。再次,柳跋本《十三行》基本大同小异,刻本应该都比较相像,仅从刻帖来看就下论断说《快雪堂帖》刻柳跋本《十三行》就是“玄晏斋本”,稍显主观臆断。董其昌所说“真迹”既可以指真的原迹,也可以指摹本即“非拓本”。而且董氏赠送给冯铨的应该是摹本,而非拓本,《清河书画舫》所记皆云“王大令洛神十三行真迹”,可知董其昌所见皆为摹本而非拓本。此跋中董其昌均写作“搨”,而非“拓”,应该是指墨迹摹本。

图11 [唐]国诠《善见律》(局部),故宫博物院藏

另,北京古籍出版社《中国善本丛帖集刊》影印《戏鸿堂帖》拓本,在第一个柳跋本《十三行》后连续还有两个不同的《十三行》,这与容庚《丛帖目》与王壮弘《帖学举要》所著录《戏鸿堂帖》帖目有所不同。这两个摹本一个标为“唐拓本”,为王壮弘记载入书,另一个则仅有标题。如此,《中国善本丛帖集刊》影印拓本便有四个《十三行》。

总之,王献之《洛神赋十三行》是董其昌用功最深的小楷帖,他一生也搜集了不少摹本,至少临摹过韩世能、项元汴、唐效纯等人所藏的《十三行》。董其昌还经常以《十三行》来判断其他作品,比如:

文氏二王帖有《洛神赋》,称为子敬,非也。此李龙眠书,《宣和谱》所云出入魏晋,不虚耳。又龙眠摹古,则用绢素。《洛神卷》是绢本,或唐人书,李临仿之,乃尔遒隽耶。要须以十三行帖称量之。〔19〕

《书月赋后》亦云:

小楷书,不易工。米元章亦但有行押,尝被命仿《黄庭》,作《千文》一本以进。今观其迹,但以妍媚飞动取态耳。邢子愿谓余曰:“右军以后,惟赵吴兴得正衣钵,唐宋皆不如也。”盖谓楷书得《黄庭》、《乐毅论》法,吴兴为多。要亦有刻画处,余稍及吴兴,而出入子敬。同能不如独胜,余于吴兴是也。〔20〕

董其昌经常将自己的书法与赵孟頫相比较,他认为自己的长处是能够出入《十三行》,有“独胜”之美。他无不得意地说:“恨赵吴兴有此墨迹,未尽其趣。盖吴兴所少,正《洛神》疏隽之法,使我得之,政当不啻也。”

四、其他小楷作品

董其昌刻帖所选的小楷基本上都是自己早年学习的那些作品,除了上面几件以外,他还学习过米芾《西园雅集图记》、顾恺之书《女史箴》与李公麟《孝经》,这三件作品都刻入了《戏鸿堂帖》卷一。〔21〕还刻有《锺绍京书佛经》,其实就是《国诠书善见律》,原迹今藏北京故宫博物院,有董其昌跋;而《戏鸿堂帖》刻了卷首部分,并题为锺绍京书(图10、图11)。又刻有《颜真卿尚书吏部下小楷五行》是极小的小楷;其后的《薛稷杳冥君铭》《徐浩道德经二章》字稍大,超出小楷范畴。米芾小楷传世极少,《戏鸿堂帖》刻有《米芾王羲之辞世帖》《九歌湘夫人》《西园雅集图记》三篇。又有《柳公权常清静经》,及《赵孟頫过秦论并跋》。这些无一不是当时著名的小楷作品,董其昌皆搜罗入刻。〔22〕

董其昌万历十七年(1589)中进士之后的四月,在北京鉴赏了李公麟的《西园雅集图》,认为图后米芾的小楷题跋“甚似《兰亭》法”,便多次临摹。〔23〕那时他开始醉心于米芾书法,还向唐效纯借得米芾书《千文》卷进行临摹。〔24〕后来董其昌在学习王羲之《黄庭经》、《东方赞》的基础上,又折中王献之与顾恺之小楷,自成一家。这里所说的顾恺之小楷作品就是《女史箴图》上的小楷。〔25〕《女史箴图》本是顾从义所藏的“四名卷”之一,后来归于嘉兴项氏。〔26〕董其昌在《戏鸿堂帖》的《顾恺之女史箴真迹》后题跋道:“虎头与桓灵宝论书,夜分不寐。此《女史箴》风神俊朗,欲与《感甄赋》抗衡,自余始为拈出,千载快事也。”他将顾恺之《女史箴》视为可以与王献之《洛神赋》相抗衡的作品,并为自己率先镌刻此帖而感到自豪。李公麟的《孝经图》则是董其昌自己的藏品,他在卷后的题跋云(图12):

李龙眠书宗魏晋,《宣和谱》所载。此卷乃学锺元常《荐季直表》,卷末有公麟名款,他卷无是也。余摹刻《戏鸿堂》首卷,若其画法之妙,直追虎头,足称二绝。董其昌题于戏鸿堂。〔27〕

董其昌仅仅节选了《孝经》的一部分,自“曾子曰敢问”起,至“诗云淑人君子其仪不忒”止。他还选刻了米芾所书《九歌·湘夫人》,此书原是为李公麟绘《九歌图》所配的对题文字。李公麟《九歌图》也是顾从义的“四名卷”之一,后来被董其昌收藏。他在《戏鸿堂帖》的题跋中总结了米芾和李公麟这两位北宋士大夫学习魏晋书法的成就:

米海岳云少时未能立家,但规模法帖,谓之集古字,今观《九歌》良然。左方有伯时画,《画史》所称与伯时经营《九歌》者是已。伯时《孝经》力追锺法,《宣和谱》谓“书逼魏晋”,不虚耳。二帖皆节文。其昌。〔28〕

另外,顾从义的“四名卷”中还有一卷李公麟《蜀江图》,后来归于王世延的收藏。王世延字思延,号乔峰,信阳人,王祖嫡之子,为京营左参,封镇国将军。〔29〕董其昌与王世延有交往,曾为《蜀江图》题跋并称赞李公麟书法云(图13、图14):

龙眠画精工极矣,余尤爱其蝇头细书,展之皆可寻丈,榜署之法从此可得,所谓小字如大字也。或曰米元章笔,然《宣和谱》称伯时书逼魏晋,安得以伯时题画书概归海岳耶?董其昌观,因题。〔30〕

图12 [明]董其昌跋李公麟《孝经图》,美国大都会艺术博物馆藏

图13 [明]董其昌跋李氏《潇湘图》,东京国立博物馆藏

图14 [明]董其昌跋《蜀江图》,美国佛利尔美术馆藏

[明]董其昌 《行书女史箴册》(局部) 31.6cm×97.7cm 纸本 天津博物馆藏

结语

董其昌曾评价米芾书法说:“米海岳行草书传于世间,与晋人几争道驰矣,顾其平生所自负者为小楷,贵重不肯多写,以故罕见其迹。”〔31〕董其昌不仅以米芾自拟,而且其作书完全上追晋人风韵,自矜于小楷之作。其自我评价正可为此结语,云:

吾书无所不临仿,最得意在小楷书,而懒于拈笔,但以行草行世,亦多非作意书,第率尔应酬耳。若使当其合处,便不能追踪晋魏,断不在唐人后乘也。〔32〕

(作者单位:上海博物馆书画部)

责任编辑:刘光

注释:

〔1〕(明)董其昌辑刻《戏鸿堂帖》卷一,北京古籍出版社《中国善本丛帖集刊》影印,2002年版。又见《画禅室随笔》卷一《跋杨义和黄庭经后》,然文字稍有出入。光绪十四年刊本,杭州,中国美术学院图书馆藏,第54至55页。

〔2〕(明)沈德符《万历野获编》卷二十六《小楷墨刻》,中华书局2012年版,第658页。

〔3〕转引自徐邦达《古书画过眼要录·元明清书法三》,《徐邦达集》,紫禁城出版社2005年版,第1118页

〔4〕(明)王肯堂《郁冈斋笔麈》卷四。北京图书馆古籍珍本丛刊第64册,子部·杂家类,书目文献出版社2000年版,第598至599页。

〔5〕(明)董其昌《画禅室随笔》卷一《临洛神赋书后》。光绪十四年刊本,杭州,中国美术学院图书馆藏,第37页。

〔6〕(唐)张彦远《法书要录》卷二,人民美术出版社2002年版,第77页。

〔7〕(清)杨守敬《评帖记》卷二《乐毅论·余清斋绢本》。《杨守敬集》第8册,湖北人民出版社,湖北教育出版社,1988年版,第606页。

〔8〕参见王连起《从董其昌的题跋看他的书画鉴定》,载于《南宗北斗—董其昌书画学术研讨会论文集》,澳门艺术博物馆2008年6月,第265页。

〔9〕(明)范大澈《范氏碑帖纪证》,学苑出版社1977年版,第25页。

〔10〕有关《宝晋斋帖》,参考徐森玉《宝晋斋帖考》;程文荣《南村帖考》;林志钧《帖考》;容庚《丛帖目》。〔11〕(明)董其昌《容台别集》卷二《论书》。二十卷本《容台集》,上海图书馆藏,第22页。

〔12〕同上,卷四,第21至22页。

〔13〕同上,第57页。

〔14〕(明)董其昌《画禅室随笔》卷一《临十三行跋》:“此韩宗伯家藏子敬洛神十三行真迹。予以闰三月十一日登舟,以初八日借临。是日也,友人携酒过余旅舍者甚多。余以琴棋诸品分曹款之,因得闲身仿此帖。既成,具得其肉,所乏神采,亦不足异也。”光绪十四年刊本,第26页。

〔15〕(明)董其昌《容台别集》卷五《题跋》。二十卷本《容台集》,上海图书馆藏,第33至34页。又见《画禅室随笔》卷一《题大令洛神十三行真迹》。光绪十四年刊本,第53页。

〔16〕(明)董其昌《画禅室随笔》卷一《跋自书·临洛神赋后》,光绪十四年刊本,第16页。

〔17〕(清)《快雪堂帖》卷二《洛神赋十三行》董其昌跋。见《法帖全集》第14册,国家图书馆藏清初涿拓本。湖北美术出版社2002年版。此跋文亦见于缪曰藻《寓意录》卷二《宋拓王大令十三行洛神赋》,然而多出一段文字云:“右军楷书传世者,《黄庭》、《乐毅论》、《东方朔像赞》、《曹娥碑》,昔人形容赞叹,如孙过庭《书谱》,皆以为有一书、具一体。《黄庭》则怡怿虚无,《乐毅》则情钟惨淡之类,未见为写论也,岂亦世代绵邈传刻失真,非陶隐居、孙虔礼时所鉴之故本耶。惟子敬《洛神十三行》……”或许冯铨刻帖时仅为节选。

〔18〕《画禅室随笔》卷一《跋十三行洛神赋》云:“赵文敏得宋思陵十三行于陈灏,盖贾似道所购,先九行,后四行,以悦生印款之。此子敬真迹。至我朝,惟存唐摹耳。无论神采,即形模已不相似。惟晋陵唐太常家藏宋拓,为当今第一。曾一见于长安,临写刻石。恨赵吴兴有此墨迹,未尽其趣。盖吴兴所少,正《洛神》疏隽之法,使我得之,政当不啻也。”光绪十四年刊本,第39页。

〔19〕(明)董其昌《画禅室随笔》卷一《跋自书》。光绪十四年刊本,第26至27页。

〔20〕同上,第27页。

〔21〕北京古籍出版社《中国善本丛帖集刊》影印《戏鸿堂帖》拓本无米芾《西园雅集图记》。

〔22〕根据容庚《丛帖目》,并结合北京古籍出版社《中国善本丛帖集刊》影印《戏鸿堂帖》拓本整理。

〔23〕(明)董其昌《容台别集》卷五:“余在京师得古画二十余册,中有李伯时《西园雅集图》米元章书序。余刻之鸿堂帖行于世。” 二十卷本《容台集》,上海图书馆藏,第7页。又:“米海岳行草书传于世间,与晋人几争道驰矣。顾其平生所自负者为小楷,贵重不肯多写。以故罕见其迹。余游京师,曾得鉴李伯时《西园雅集图》,有米南宫蝇头题后,甚似《兰亭》笔法。” 二十卷本《容台集》,上海图书馆藏,第7至8页。另裴景福《壮陶阁书画录》卷十二《明董香光临西园雅集记册》与《湘管斋寓赏编》卷四《董思白临西园雅集记》均有此题跋,分别为四月一日与二日两天所临并题。

〔24〕(明)董其昌《画禅室随笔》卷一《临海岳千文跋后》:“米海岳行草书,传于世间,与晋人几争道驰矣。顾其平生所自负者为小楷,贵重不肯多写,以故罕见其迹。予游京师,曾得鉴李伯时《西园雅集图》,有米南宫蝇头题跋,最似《兰亭》笔法。已丑四月,又从唐完初获借此千文,临成副本,稍具优孟衣冠。大都海岳此帖,全仿褚河南《哀册》、《枯树赋》,间入欧阳率更,不使一实笔。所谓无往不收,盖曲尽其趣。恐真本既与余远,便欲忘其书意。聊识之于纸尾。 此余已丑所临也,今又十年所矣。笔法似昔,未有增长。不知何年得入古人之室。展卷太息,不止书道也。戊戌四月三日。”光绪十四年刊本,第35至36页。另《余清斋帖》刻有米芾书千字文,然校之张丑《真迹日录》记载发现问题很多,不知是否与唐氏所藏为同一本。

〔25〕(明)董其昌《容台别集》卷四:“余少时写小楷,刻画世所传《黄庭经》、《东方赞》。后见晋唐人真迹,乃知古人用笔之妙,殊非石本所能传。既折衷王子敬、顾恺之自成一家。因观昔年书《月赋》漫题。”又:“久不作蝇头小楷,偶然欲书,为竟此赋。大都学《女史箴》笔法,今人罕见之,不知吾所自也 。”二十卷本《容台集》,上海图书馆藏,第40至41页。

〔26〕董其昌跋《李氏潇湘图卷》云:“海上顾中舍所藏名卷有四,谓顾恺之《女史箴》……《女史》在槜李项家……皆奇踪也。”日本,东京国立博物馆藏。

〔27〕董其昌跋李公麟《孝经图》。美国,大都会博物馆藏。

〔28〕董其昌跋《戏鸿堂帖》卷一《李伯时书》后,北京古籍出版社《中国善本丛帖集刊》影印,2002年版。

〔29〕付瑛《王祖嫡年谱》,信阳师范学院学报(哲学社会科学版)1988年01期。

〔30〕《石渠宝笈》卷四十四《翠云馆·宋李公麟蜀川图一卷》,《秘殿珠林石渠宝笈汇编》,北京出版社2004年版,第1198至1199页。

〔31〕(明)董其昌《容台别集》卷五。二十卷本《容台集》,上海图书馆藏,第7至8页。

〔32〕同上,卷四,第29页。