环境规制对中国经济增长方式转变的分地区研究

张续

摘 要 近几十年来,我国经济的高速增长伴随着生态环境的严重恶化,如何协调环境与经济的关系,实现经济可持续增长,是我国现阶段面临的关键问题。为了探究我国环境规制对经济转型的影响并为今后环境规制政策的设计提供依据,本文将环境全要素生产率增长在经济增长中的贡献率作为反映经济增长方式的指标,使用方向性环境距离函数和序列Malmquist-Luenberger指數测算。以二氧化硫浓度达标率、废水排放达标率、烟尘排放达标率和固体废弃物综合利用率作为反映环境规制强度的四个单项指标,用熵值法折算出综合指标。利用我国30个省份2004~2013年的面板数据,对环境规制对经济增长方式的影响进行了实证分析。结果显示,从全国整体来看,环境规制对经济增长方式转变有显著且持续的正效应,经济增长方式趋向于生态化、集约化。再将我国分为东部、中部、西部三个地区分别来看,我国中西部环境规制强度低于东部,且环境规制对经济增长方式转变的影响具有滞后性。最后本文根据结论提出了政策建议。

关键词 环境规制强度 经济增长方式 环境全要素生产率 方向性距离函数

一、引言

当今社会,环境问题越来越受到各国重视。对于经济转型时期的中国而言,在环境保护和经济增长之间取得平衡,制定出合理有效的环境政策,更是保持经济可持续发展的必然要求。

中国经济的高速增长以环境严重恶化为代价。改革开放以来,人均GDP从1978年的385元,到2014年的47203元,中国经济高速增长。但与此同时,能源的过度损耗和环境的逐步恶化成为工业化、城市化的代价。2014年,中国废水排放总量716.2亿吨,废气中二氧化硫排放量1.974千万吨。根据耶鲁大学公布的《2016年环境绩效指数报告》,中国空气质量在全球排名倒数第二。

对于如何转变经济增长长久以来的模式,走低能耗、低污染的新型工业化道路,是中国建立“资源集约型、环境友好型”社会所面临的现实问题,也是经济增长所面对的严峻挑战。基于此,本文参考国内外学者研究经验,根据我国具体情况,探究环境规制对我国经济增长的影响。

二、模型建立

(一)变量说明

(1)经济增长方式EPC。EPCit表示环境全要素生产率增长对经济增长的贡献率。当指标提高时,说明生产趋向于环保型的增长方式;而当指标降低时,说明生产趋向于污染型的增长方式。于是,EPCit可以作为指标反映各省份的经济增长方式。

使用方向性距离函数测算环境全要素生产率,投入为资本存量、从业人数和能源投资,合意产出为GDP,非合意产出为污染排放。污染排放为使用熵值法对二氧化硫排放量、废水排放量、烟尘排放量和固体废弃物产生量核算得到的综合指数。

方向性环境距离函数测算环境全要素生产率的方法简述如下:

假定k=1,…,K个省份在第t=1,…,T期投入和产出生产可能性集合为,即存在一个规模报酬不变的环境生产技术,在第t期能将投入转化为合意性产出与非合意产出,该环境生产技术数学表达式为:

方向性环境距离函数为:

β表示在投入和技术结构条件下,合意性产出的增长与非合意产出的缩减在既定方向上所能实现的最大程度。可将方向向量设定为,即合意性产出与非合意性产出在现有基础上同比例缩减。使用Malmquist-Luenberger指数法,得到环境全要素生产率为:

说明环境全要素生产率增长;,说明环境全要素生产率下降;,说明环境全要素生产率不变。

(2)环境规制强度ENR。通过熵值法将二氧化硫排放达标率、废水排放达标率、烟尘排放达标率和固体废弃物综合利用率四个单项指标进行折算,得到反映环境规制强度的综合指标ENR。通过熵值法得到各个指标的信息熵,信息熵越小,信息的无序度越低,其信息的效用值越大,指标的权重越大。

熵值法确定权重步骤:

多属性决策矩阵M如下

(3)劳均资本CPD。根据比较优势理论,不同地区应选择不同的资本-劳动比,以最大化其生产效率。因此劳均资本对于经济增长水平和方式会产生影响,这种影响通过CPD作为指标来反映。劳均资本CPD用资本存量比从业人数测算。

(4)创新研发投资RII。研发投资的增加,有利于生产技术和排污技术的进步,有利于要素使用效率的提高。因此也和经济增长方式有着密切关系。创新研发投资RII用企业创新研发投资比主营业务收入测算。

(5)产权制度INC。产权制度决定企业的激励机制。企业的产权制度不同,目标和决策也会不同,从而影响其生产效率、资源配置方式等,对经济增长方式产生影响。产权制度INC用国有及国有控股企业总产出比GDP测算。

(6)对外开放程度FDI。对外开放程度在此并非单纯从贸易角度考虑,而是更看重其对经济的长期影响。对外开放程度越高,越有利于先进技术的引进,同时也可以促进经营管理经验的借鉴。另外,对外开放也会作用于产业在国际的转移。因此其对经济增长方式产生影响。对外开放程度FDI用外资企业总产出比GDP测算。

(二)核心模型

上文已对各个对经济增长方式产生影响的变量进行了说明,下面将其纳入计量模型中。

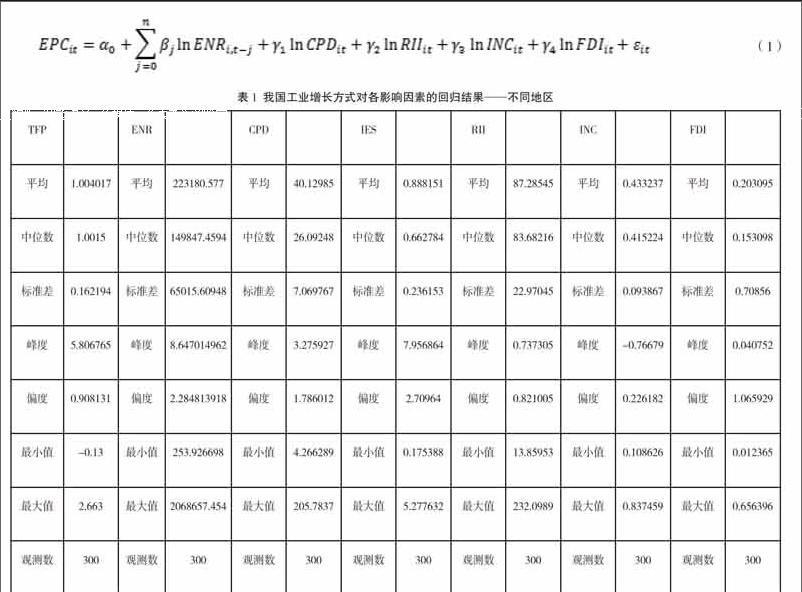

式(1)为将环境规制强度ENR、要素禀赋CPD、创新研发投资RII、产权制度INC、对外开放程度FDI五个经济增长方式的影响因素作为解释变量建立的计量模型。由于直接使用变量数据拟合效果不理想,将其取对数。经济增长方式EPC的结果在某些年份为负值,因此未对等式左边取对数。另外,考虑到环境规制对经济增长方式的影响可能具有滞后性,即前几期的环境规制效果可能作用于本期经济增长方式,因此在模型中加入环境规制强度滞后项。

三、实证分析

(一)数据说明

本文利用2004 ~ 2013年我国30个省份的面板数据,分析我国不同省份的经济增长方式和环境规制强度的关系。数据来源于国家统计局网站和前瞻数据库。

对GDP、资本存量等数据利用价格指数去除通货膨胀的影响。

根据描述性统计结果,由于变量ENR和CPD标准差较大,将全部解释变量取对数,对数据进行平稳化处理。将全部解释变量取对数,是为了保证他们的影响程度不变;不对被解释变量取对数,是由于其含有负值,而不处理被解释变量对结果无影响。处理后数据的描述性结果如表1所示。

根据已有研究经验和分地区数据描述性统计结果,东中西部数据均值差异较明显,因此根据国家标准将我国这30个省份分为东中西部地区,东部地区包括北京、福建、广东、海南、河北、黑龙江、吉林、江苏、辽宁、山东、上海、天津和浙江,中部地区包括安徽、河南、湖北、湖南、江西和山西,西部地区包括甘肃、广西、贵州、内蒙古、宁夏、青海、陕西、四川、新疆、云南和重庆。对我国整体和东中西部分地区,进行两个层面的实证分析。

(二)实证过程

根据方差膨胀因子的计算结果,所有变量的方差膨胀因子都不大于5,不存在严重的变量间多重共线性问题。根据F检验和Breusch-Pagan的LM检验的结果,变量的个体效应显著,因此不使用混合效应模型。根据Hausman检验的结果,使用固定效应模型比随机效应模型更为合适。由于原始数据存在异方差和自相关,选择FGLS可行广义最小二乘估计法估计参数,并使用Driscoll-Kraay标准误估计法判断稳健性。

回归结果如表2所示。

表1显示了全国、东部、中部和西部的回归结果,其中被解释变量为EPC,解释变量中lnENR、lnENR-1、lnENR-2分别表示当期、滞后一期、滞后两期的环境规制强度。“*”、“**”、“***”、“****”表示在15%、10%、5%、1%的显著性水平该解释变量的系数显著非零。通过Driscoll-Kraay标准误估计法判断模型稳健性良好。

分析表1的回归结果可以得到以下信息。将全国作为整体来看,t期、t-1期和t-2期的环境规制强度指标系数显著为正,说明环境规制对经济增长方式转变有显著的正效应,而且这种影响有持续性,即前几期的环境规制加强,将促进当期的经济增长方式转变。

将全国分为东部、中部、西部三个区域分别来看,东部地区t期和t-1期、t-2期的环境规制强度的系数显著为正,说明环境规制对经济增长方式转变有显著的正效应。因此环境规制加强不会因为提高成本而降低东部地区的生产效率,这反而可能由于促进创新研发和技术进步而加快产业转型升级。

在中部地区,t期环境规制强度系数不显著为负,t-1期和t-2期的该系数显著为正,即当期环境规制加强对经济增长方式转变有不显著的负效应,而t-1期和t-2期的环境规制加强有利于当期的经济转型。这说明对于中部地区,环境规制对经济增长方式有很强的滞后作用。这种现象的原因可以从两方面解释:第一,相对于东部地区,中部地区市场化水平较低,因此当环境政策作用于要素价格和生产流程后,要素和产品的流通比较缓慢,需要经过较长时间才能引起市场反应。第二,由于中部地区市场化水平低于东部地区,还使得在政策运用方面,多使用命令控制型的环境规制工具,少使用市场激励型的环境规制工具,导致很多企业不能根据自身情况做出决策,牺牲了部分生产效率。

在西部地区,当期环境规制强度系数不显著为负,t-1期、t-2期的该系数显著为正。这说明,在西部地区环境规制对经济增长方式转变也存在较强的滞后作用,其原因与中部地区类似,并且西部地区的市场化水平相对中部地区更低,更偏向于命令控制型的环境规制,在当期给造成企业的成本增加更是不可避免。且西部地区的技术较为落后,当期引起的创新研发的积极效应较弱,不足以弥补增加的成本。但由于前几期的环境规制能够对以后的经济转型产生正面影响,长远来看环境规制还是促进经济向可持续增长转型的积极因素。

四、结论和政策建议

本文通过构建环境全要素生产率模型,利用我国30个省份2004 ~ 2013年的面板数据进行实证分析,研究环境规制强度的经济转型效应。通过对全国和东部、中部、西部地区的初步实证分析,证明环境规制对东部地区和全国整体的经济增长方式转变具有显著且持续的正效应,而当期环境规制对中部和西部地区有不显著的负效应,前期环境规制对中部和西部地区当前的经济转型有显著正效应。

总体而言,环境规制对经济由粗放型、环境忽略型的不可持续发展,向集约型、环境友好型的可持续发展有着重要意义。

根据研究结果,本文提出以下几点建议:第一,适当提高环境规制强度。这会推动企业不断创新研发取得生产和减污的技术进步,利于产业模式的转变和经济在长期的可持续发展。第二,更多的使用市场激励型环境规制工具。其更利于企业根据自身具体情况做出决策,能够较小程度的增加成本和较大程度的提高经济效益,使得环境规制在解决环境问题的同时,更好地实现对经济增长和产业转型的正面作用。第三,加速市场化改革。加快市场化改革将对加速经济转型。

(作者单位为首都经济贸易大学经济学院)

参考文献

[1] 唐未兵,傅元海,王展祥.技术创新、技术引进与经济增长方式转变[J].经济研究,2014.

[2] 涂正革,谌仁俊.传统方法测度的环境技术效率低估了环境治理效率?——来自基于网络DEA的方向性环境距离函数方法分析中国工业省际面板数据的证据 [J].经济评论,2013.

[3] 谢涓,李玉双,韩峰.环境规制与经济增长:基于中国省际面板联立方程的分析 [J].经济经纬,2013.

[4] 熊艳.基于省级数据的环境规制与经济增长关系[J].中国人口、资源与环境,2011.

[5] 原毅军,刘柳.环境规制与经济增长:基于经济型规制分类的研究[J].经济评论,2013.

[6] 张成,郭炳南,于同申.污染异质性、最有环境规制强度与生产技术进步[J].科研管理,2015.

[7] 趙霄伟.环境规制、环境规制竞争与地区工业经济增长——基于空间Durbin面板模型的实证研究[J].国际贸易问题,2014.