光辉岁月,流淌香江的不朽歌唱

何任远

“皇后大道西又皇后大道东,皇后大道东转皇后大道中……”

有轨电车穿行在两旁的高楼中,与身边的双层巴士擦身而过,发出“叮叮叮”的声音。双层巴士好像一面会急速移动的墙那样,在拐弯处离人行道围栏不够30厘米,让人产生一种快要塌下来的感觉,却又灵活地往外一绕,继续前行。

行人往东西方向络绎不绝,高楼之间南北向的人流则同样迈着急匆匆的步伐,从南面的斜坡走向平坦靠海的北部。在这样一个脉络鲜明,节奏急速的港岛中环,一切在繁忙中又井然有序。香港的所有精英几乎都在这里度过繁忙的工作日,西装革履的男人们一口英语一口粤语地谈论着投资项目和股票走势。

除了金钱和消费品之外,这片高楼林立的商圈仿佛不是文化应该存在的土壤。可是如果保持这种观点的话,也许很多香港文化人会觉得你对香港的认识非常肤浅。在寸土尺金的香港,有这样一群文化人活跃在各个社区,分布在各个阶层,他们有的从事策展,有的从事影评,有的是唱片发行人,有些则几个项目一起同时运营,三言两语也说不清。即使是在最昂贵的中环,也有他们的身影存在。尽管在我们看来,香港人的居住环境相对狭窄,物价成本高,但是这些文化人对于他们手上承载的项目却無比热诚,把自己那个有限的空间发挥到淋漓尽致。守土有责,可以说是他们身上最鲜明的态度。

斜阳落下,心中不必惊慌

在中环的一座年月相对较旧的楼里,我遇到了Eric Kwok。我眼前这个戴着眼镜,面带微笑的中年人,与我结缘于正好20年前。我在广州读小学五年级的时候,在星期六的一个傍晚从收音机第一次听到了他的声音。

中环机利文街楼上的一个艺术空间里,摆放着两台钢琴,一套爵士鼓,沙发上摆了好几副吉他,展示柜上面是一排唱片,麻雀虽小五脏俱全。Eric目前跟香港另外几位艺术家一起运营的音乐机构,既负责演出合作,也负责唱片发行。20年前他的声音在广州的大气电波中出现的时候,整个内地对爵士乐还没有什么清晰的概念。作为第一个在广东“开麦”的电台主持,Eric向内地听众推介的并非是香港最为人所知的流行音乐,而是西洋爵士乐。“那个时候甚至连香港都没有那些音乐家的中文名字,只得靠我自己去尝试着翻译成中文。”Eric这样说。

在整个华语世界里,香港的文化象征是流行文化,港产片、粤语流行曲和香港电视连续剧,它在八九十年代几乎覆盖整个华语地区。在我看来,Eric就是香港最能够代表爵士音乐文化的符号之一。然而Eric进入音乐行业,其实也是首先从粤语流行曲开始。年少的时候,他最喜欢陈百强的音乐。“我年轻时正值80年代,当时的人都有自己的偶像。我们当时的粤语歌曲歌词积极向上,一到了周末我们几个朋友就会拿着吉他去郊游。在点亮篝火之后,大家一起唱歌。那个时候还记得弹着吉他唱着《前程锦绣》的‘斜阳里,气魄更壮,斜阳落下,心中不必惊慌,那种意境实在难忘。”Eric这样回忆道。

在香港粤语流行曲最辉煌的日子里,当时的很多年轻人被吸引进军乐坛,或者加入唱片行业。毕业后的Eric加入香港一家当时非常知名的唱片公司工作,之后一直负责爵士乐唱片部门。唱片行业在当时是非常好赚的行当,香港作为一个开放的城市,世界各地音乐文化都可以在这里靠岸,Eric也就成为了从香港把爵士乐文化介绍给内地的先驱之一。

火锅店和电影的故事

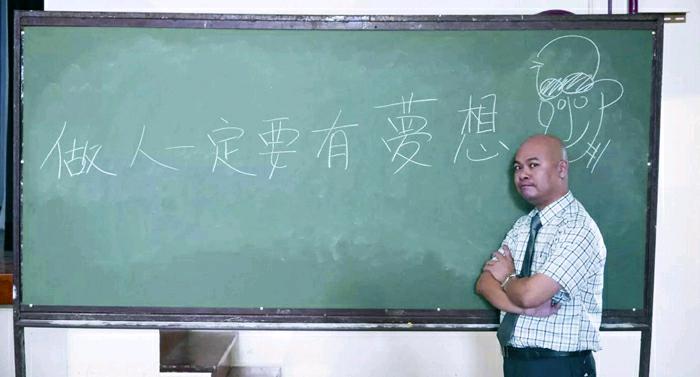

80年代唱着《前程锦绣》,在香江维港万家灯火下步入当时风光无限的文艺行业门槛,并非只是Eric一个人的故事。80年代末入读香港大学土木工程系的何故在当时可以说是一名高材生,父辈花了高昂的学费和漫长严谨的专业培训,但是毕业后的何故最心仪的工作却是电影行业。“刚毕业的时候也是在香港电灯有限公司当过见习工程师,而且也太舒服了。我可以按时下班,有固定收入,能够在业余时间继续创作,除了在地盘工作之外,放工后就可以去看戏、写影评和话剧。但是后来我的外公在医院病危,我到病房探望的时候,外公突然在我面前断气了。我感受到了生命的无常,是时候从事自己真正喜欢的事业了。”到了今天,何故成为了一名专业编剧,参演过好几部电影,写过一部香港当代电影历史的著作,自己旗下的制作公司也准备开始一些低成本艺术片的拍摄。

自小在新豪江长大的何故,童年时候经常跟父亲去名为“丽宫电影院”的地方看好莱坞大片,跟当时的很多香港人一样被大荧幕吸引住了。在读土木工程的时候,何故就在香港一家动漫公司兼职做漫画编辑,一做就是5年。80年代的香港是代加工业最鼎盛的时代,股票和炒楼盘是社会最热门的谈论焦点,但是热爱写小说、写影评和编剧的何故却早早地成为了文艺青年。

辞去工程师工作后,何故利用几年来的积蓄开了一家活动策划公司支持自己写剧本创作。“这是一家接近广告公司,但是又加上宣传策划和活动的机构。虽然自我标榜是一个内向文静忧郁的作家,但是单纯做作家在香港早饿死了!”何故这样开玩笑说。

一年前跟何故在香港见面,是在旺角一家火锅店里。人流汹涌,大街上布满小吃店和药房,游客几乎都拿着吃的东西,要么就是捧着几罐奶粉。何故在电话里跟我说相约在“何故火锅店”,找了一阵子,我才在一个排了一百米队伍的大厦三楼找到了他所说的火锅店。店里挂满电影海报,人声鼎沸,香港本地青年白领下班后在这里围成一团,尽管天气炎热,却也对着冒热气的大锅不亦乐乎。光着头的何故在其中一张桌子上给热锅添上各种海鲜食材,桌上坐着他的各个年龄段的好朋友,有饮食行业的红酒商人,也有电台DJ和美食评论家。原来这家火锅店既是他的家族生意,也是他维系社交圈的场所。

“以前香港电影人都离不开火锅。香港电影业在最鼎盛的时候,一个礼拜有四部新电影,产量和机动性都非常好。几乎所有电影人都喜欢‘打边炉,一边打着边炉一边聊剧本,因为所有人都会迟到,吃完赶下一场,吃火锅能够留住食物。我读大学的时候就是跟着导演坐在一旁,做各个前辈的书记员。第二天把剧本整理好交给监制。”火锅于是就成为了何故早年加入电影生涯的一个文化见证。

Eric和何故都是成长于八九十年代香港流行文化最蓬勃的那一代人,当时的大众文化和高高在上的偶像吸引他们进入各自的领域,在各自的行业摸爬打滚二三十年,逐渐在行业里积累资历。

夜莺飞过你们荒凉的梦境

艺术和生活时尚类网站创办人Alvin是一名在石硖尾屋邨出生并长大的70后。在加拿大留学四年修读服装设计之后,受到外国的艺术氛围熏陶,他回到香港从事广告创意产业,当过美术指导,现在是文化撰稿人。刚回到香港的时候正值金融风暴,青年就业几乎都选择最稳当,最有保障的岗位。楼盘广告和餐饮业推广似乎是当时年轻人逃不掉的两个最大金主,直到现在消费主义文化依然是香港最重要的标签之一。

“快餐文化作为一种推广商品的角度来说,香港算是一个要吃快餐文化的地方。因为香港地域这么小,人口密集,(新的主意)被人抄袭,随后‘抄上抄的情况很多。相比起外国,一个产品的生命周期在香港会短很多。”Alvin又举例说,一个外国引进回来的玩具“手指陀螺”,从最初能够盈利的价格到现在满大街的20港币,已经没有任何盈利空间可言。

文化人要是坚守香港市场的话,反应还是必须要快,商业嗅觉要敏捷。从油尖旺地区到对岸的中环,一路上听得香港人手机聊天最多的一个词是“business sense”(商业触觉)。80后年轻人唐奕浩是Overnight Studio工作室的负责人之一,他的专业背景是商科,持有美国注册会计师牌照。

“我想要工作之余也要有生活,我的同学们有些加入了大型机构,却每天躲不开加班。”之所以有这么强的商科背景却投入文化产业,唐奕浩这样向我解释。在尖沙咀跟他见面的时候,唐奕浩戴着耳机,背着背包,急匆匆地从地铁人流中走出来迎接我。我跟唐奕浩的约会可以说是一场“猫捉老鼠”的游戏,前一天去他的工作室所在地观塘工业大厦,他在外面忙着,我在闷热的工业大厦里走了一圈,办公室和拉着小车流着大汗的工人队伍毗邻,有点像内地的批发市场。到了第二天,唐奕浩告诉我他回到工作室睡了一晚,为了更加方便出来见我。

唐奕浩的工作室以摄影为主,除了在香港和其他地方策划摄影展之外,还为大商业机构拍摄商业片、视觉效果、社交媒体推广策划、动画视频和各种广告制作。“我的角色是监制,也就是如何帮助客户整合人流物流,以及整合资讯,为客户进行沟通,电话本里全部都是各个领域的专家,随时可以帮助沟通。但是涉及到具体的内容生产和操作,我就不是最强的那一个。”

唐奕浩的事业基地观塘区,跟中环很不一样。观塘是一个旧工业区,在香港仍然处于“来料加工”的资本积累阶段,九龙的观塘以及港岛的黄竹坑和柴湾等地承接了大量轻工业加工制作生产线,工业大厦成为了当地非常常见的街头景色。在90年代初,香港加工业撤离并且北上之后,这些工业大厦成为了部分写字楼的承租地点。再到后来,这些地方成为了设计工作室、音乐制作工作室、补习社以及专门租用做开派对的空间。

“夜莺飞过荒凉的葵兴,爱上了在工厂区/空置大厦中迷路的陌生人……夜莺飞过你们荒凉的梦境,带走了在歌声中迷路的陌生人。”曾几何时,工业大厦成为了香港独立乐队寻找属于自我空间的最佳场所。

这些独立乐队成员白天要做正式的全职工作,晚上就来这里发泄情绪。他们在这些空间里并非有盈利意识,而是共同培育自己的艺术团队创作能力。在近年,临街铺租越来越昂贵,活化工业大厦吸引文化创意产业进驻成为了香港政府的一个重要决策。“这里的社区营造最成熟,父亲之前也在观塘一带做生意,所以观塘是我最熟悉的地盘。”唐奕浩创业以来,曾经搬迁过好几个地点,团队的分分合合,也让公司几度迁移,但是始终离不开熟悉的一个区域。“观塘有很多我的同行,我去跟客户吃饭,了解行业动态都很方便。要是我搬到其他区域的话,我的客户也许会认为我不是做这一个行业生意的。”他这样说。观塘工业大厦附近聚集了设计和摄影行业的相关从业人员,也是好几个报社的所在地,租借拍摄设备也非常方便。

极强的组织能力和运筹帷幄能力是唐奕浩在文化界的强项。“我认识的老板会发现好像我这种能够从财政角度去看待传播项目的文化人非常少。但是这种(复合型)人才在未来会越来越多。在美国有个单词叫‘slash,也就是一个人可以有几种不同角色的,他可以晚上是一个育婴网站的站长,白天可以是一家水管公司的主要工程師。这几种角色可以说没有任何关联性,却在同一个人身上可以同时肩负。”

但是唐奕浩坦言,在香港从事创意产业能够赚大钱的几乎不多,能够在行内有一定名气,维持生计已经很不错。高企的物价和巨大的人力成本压力让很多文化从业人员必须多个职位和好几个工作室同时运营才能够在香港站得住脚。很多大型媒体机构收益下滑,新一代媒体从业人员面临供大于求的困局。在文化和媒体行业浸淫二十多年的何故这样说,“我们都是功夫了得的高手,一个顶十个的多面手。这些也是早年迫于生计不得不做的选择。但是到了一定的年月我会尝试专注于更多,把一些本来需要亲力亲为的事业外包给其他人做。”

热烈地弹琴热烈地唱

“(文化产品)丰俭由人也许是香港目前为数不多的优势了。”对于Alvin而言,从最适合草根市民到中环高端白领的艺术收藏品都有人在经营,才是香港最健康的文化生态。

曾經有个香港画廊地产老板跟我说,“你别看现在香港那么多画廊和艺术空间,又精致又时尚,但是这些在90年代以前都是没有的。90年代以前的香港是市井文化,香港人以前开口闭口谈的都是股票,赚钱,哪有时间谈艺术。”

我想,他的话说对了一半。在香港流行文化更加鼎盛的年代,互联网没有出现,电影制作几乎是一种会下金蛋的事业。不过,一部电影顶多“七日鲜”,影响力顶多维持一个星期,拍完一部电影收获票房后,导演、影星和制作人员都必须快马加鞭围绕同一个主题继续拍续集。

“编剧并不见得是最受重视的岗位,为了赶出品甚至会先把对白的画面拍了,然后再让编剧后期看着画面配对白。”这种快餐式的电影制作模式在今天肯定是式微了。何故参演的一部电影,从拍摄到上映,等了足足一年多的时间。而在昔日,一部电影在正式上映前,导演和监制还会偷偷溜进午夜场,看看观众反应如何然后马上开刀重新修剪。

如果说还有人在耕耘大众市场的话,那么何故则选择往更加艺术化的方向发展。他目前正在尝试寻找投资,拍一些艺术品位浓厚,不落俗套但是又有趣味的香港电影。相比起内地合拍的“小鲜肉”和“大制作”,何故现在担任监制的几个拍摄项目,都是以小成本为主的艺术类电影。他认为电影无非是讲人与人之间的故事,那些只欣赏大制作和特效的观众并非占多数。“在华语电影的空间里,香港电影的定位也许在未来就好像是欧洲的法国电影。在内地文化影响下,香港电影的本土情怀与在强势的英语电影背景下法国电影的本土情怀将会非常相似。”

回到中环,匆匆走过参天如云的银行大厦,不时见到流浪艺人拿着吉他在街头对着人流高歌。在唱片业从事多年的Eric,反而很欣赏这种街头表演模式,甚至经常驻足聆听。

现在,他和香港清唱组合“一人合唱团”合作在中环的各大商业大厦和购物中心合作,尝试用一种更加清新而且亲民的模式去推广音乐。“在以前,电台DJ可以影响到一首歌的影响力,因为那个时候人们都是听电台来接触流行音乐文化。以前是有一股清晰主流的,现在这种主流貌似消失了,反而一些更加多元小众的音乐文化得到更加多露脸的机会。”Eric和他的团队现在走的路线,既不是完全流行通俗歌曲,也不是完全严肃的古典音乐,介乎于两者之间。

在走访过程中,我发现比我年长一辈的香港文化人,没有前辈对晚辈那种居高临下的指指点点,几乎没有任何辈分的高低之分,更加不会有论资排辈的习气。打破主流和非主流的壁垒,在商业大厦那些铜墙铁壁之间注入艺术,成为了香港文化人留住艺术生命力的一种尝试。Eric甚至放下身段跟团队的合唱团一起在街头表演。“我们用吉他弹唱徐小凤的《喜气洋洋》,一边高唱‘热烈地弹琴热烈地唱,一些听不懂歌词的外国人也驻足聆听,到最后一起跟着热闹的旋律大家high起来了!”说到这里,Eric脸上的微笑更加灿烂。