返璞归真

陈秋伟+雷济铭

2017年4月23日上午9点,世界读书日,来自湖南省设计艺术家协会、湖南省美术家协会、湖南省出版工作者协会的马建成、周功华、陈新、郁涛、胡骉、谢颖、石劲松、刘文海、李岸、李志文、陈秋伟等11位专家学者齐聚湖南长沙后湖国际艺术区郁涛工作室,针对郁涛“画书”VS陈秋伟“做书”这一主题展开研讨。

“画书”具体指向是郁涛的一系列以“书”为对象的绘画作品。“做书”具体指向是陈秋伟为郁涛编辑与设计的以“书”为对象的绘画作品的画册《郁涛》。研讨会从“画书”VS“做书”出发,畅谈了读书VS写书、艺术VS设计、编辑VS作者、当代VS传统、内容VS形式、功能VS审美……

第一部分 郁涛的“画书”作品

策展人夏可君先生对郁涛画作的评论:面对现代性“书”的消失,还有对书册最后的挽留方式吗?当然不是说不去读书,而是让书册在现代性之中的品质有着新的经验。在郁涛手上,图书乃是一堆堆、一册册,并置起来,但如同废墟一般。“书”被还原到其“本”的物质性上,书本之本,就是有其体积,有着自身材质的独立性。书也有着体积块面,郁涛以切割方式,裁切书册,反复裁切,保留了书的物质形态、纸张的物性,以及切割后的平面形态,也保留了书的生产原理,但不是美术史已有的方式。在色调上,保持古雅或浑古,这与郁涛长期玩赏古玩有关。

一、雕塑性的装置

一本“书”从书稿——对于“书”而言是“无序”的、未确定的,到编辑设计成形——是“有序”化、规范化、确定的,从编写到编辑是由偶然到必然,今天我再“做”书,是把意料中的、习以为常的书的概念转化,把“有序”复归到再一次的“无序”,以书的基本因素,如开本、尺寸、页数图文等因素为条件,将已然转化为偶然,实现意料之外的由“书”到“画”的转换。(图1)

二、书或纪念碑

“裁切”(书)是以个人化的视角打开并发现物质或现成品的某种隐秘而内在的形式感或结构要素,同时“裁切”也是现成品或物质(纸和书)由原来的定义和意义转化的新的意义的开始,物质性和文化性的生长成为可能,自然层面的物态形变转化为文本层面的意义生成。(图2)

三、互文本

在“书”系列中强调“绘画性”,一是使其看起来像“绘画”;二是绘画性的过程,是物变的过程;三是以绘画性去反绘画(既有绘画),拓展绘画的边界。(图3)

四、碎与厚实

赋予书这个实物形象以符号学的意义,探讨人在知识或文化的异化境况之下,人的自我治愈与自我觉醒,即与固化的、物品化的“书”的再“生长”同构,人的主体性与绘画化的现成品“书”的主体性同构。(图4)

五、纸屑

“书”这个系列有个倾向,就是将具象与抽象、绘画与雕刻、普艺术与现成品艺术、极少主义与“物派”,甚至“画”与“物”重新进行归纳、界定、集成,实现从现象学到存在主义的重要转化。(图5)

六、日工

通过墨色的层叠(像包浆的形成一样)把某一纸的自性做得(转化成)“像画一样”,这既是对原有“画”的定义的质疑和反讽,也是对“画”的重新定义和对“纸”的再定义——它不是“纸”,是“画”。(图6)

第二部分 陈秋伟的“做书”作品

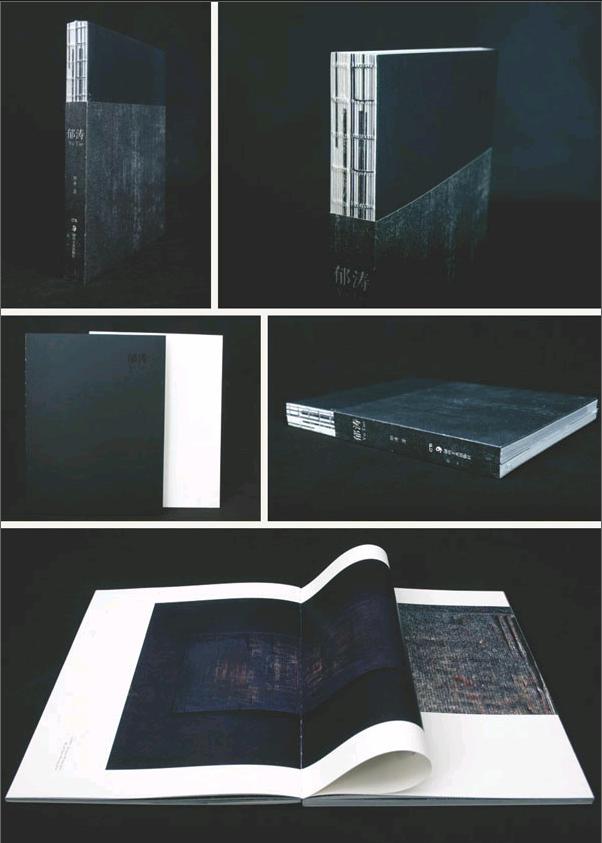

一、《郁濤》物质属性

纸张:“画书”封面为水瑟纸硫黑216克,内页为160克米色出色映画,“生产与感知”封面为水瑟纸原白216克,内页为110克米色纯质纸,腰封为209克米白大地纸。工艺:“画书”为烫黑金,裸背锁线胶装(黑色线);“生产与感知”为烫白金,裸背锁线胶装(白色线)。开本:787×1092,8开,成品尺寸230mm×300mm。印张:38。印数:600册。

二、编辑思路

1.主题画册与个人艺术文本做装订上的分离,尽管与出版要求上有一点越界,但是用腰封式的包裹成整体,又贴近了出版规范。

2.个人艺术文本“生产与感知”在章节与目录上用尊重作者以“年、月、日”的方式,时间序号以内容为主,序号不连续,让人可以感知作者在具体时间段的思考。

3.主题画册“画书”中英文对应,个人艺术文本“生产与感知”纯中文文本。

4.既注重成果展示,也关注过程的丰富性。

三、设计思路

1.风格:极简主义、日本物派、东方传统思想资源。

2.装订:裸背装,将一本书全面展开,与中国传统书籍设计形态在文脉上贯通,如线装书。“画书”锁线胶装,锁黑色线;“生产与感知”锁线胶装,锁白色线。

3.色调:郁涛对“楚地风物的喜爱与收藏”表现在作品中,回应到全书设计元素在整体色调上选择黑白。

4.版式:郁涛作品对“佛像的持久观照”回应在版式设计上保持作品了本身具有的肃穆端正。图片标题文字的排列居中。页码与图片标题集中的处理方式,也是考虑在读图、碎片化阅读的时代,页码已经在阅读上的功能性作用弱化了。在作品全图呈现时,使用较大面积的空白,有意体现作品在版面中的空旷感,加强了殿堂级的空间延伸感。

5.纸张:在米白与超白之间,选择温润、自然的米白作为内文用纸。封面选择无光泽粗面的水瑟纸硫黑,无光泽粗面水瑟纸原白216克。腰封209克米白大地纸,作品局部图片印制在粗面质感的纸张上与封面十分熨贴。

6.工艺:“画书”黑色纸张上烫黑金;“生产与感知”白色纸张上烫白金。

7.字体:书名“郁涛”字体选用“方正清刻本悦宋简体”,这款字体源于武英殿活字刻本《四书章句》,字里行间隐含着历史古韵,渗透着文化气息,似若点点瑕疵,恰恰给人以质朴自然之美。正文选用方正楷体与方正新报宋,以及与之对应的英文字体,没有使用现代感强烈、比较坚硬的黑体。

陈秋伟

湖南设计艺术家协会副秘书长

湖南美术出版社

|

今天邀请大家来到郁涛老师的工作室来聊我的书籍设计《郁涛》,在郁涛老师工作室的作品环境中也许更有现场感。

《郁涛》一书的出版周期40多天:2015年10月30日开始申报选题,编辑并设计,一审、二审、三审,校对,改红与比红,选题批复,申请cip与书号,定稿,印前调色、打样、签样,付印,2015年12月12日画展开幕。画展开幕时,预定投放在开幕式上的画册远远不够,很快就被观众取走了,参加研讨会的众多国内一线美术评论家都喜欢这本书,在完成这本书之后不断有艺术家來邀约我。

这本书的书籍设计成功基础是我遇到了一位好作者:这是一个具有编辑经验的作者,提供的画册图片几乎做到了印前调色的零处理。作为大学教授的郁涛老师文字能力很强,编辑工作中我在文本的阅读上极为顺畅。他也是一个有书籍设计经验的作者,设计要求清晰明确。我们共同做书的过程中,没有按照时间充裕情况下的常规出版步骤,出现了一些工作上的反复,但是总体看来让我有了一次凤凰涅槃的感觉。感谢郁涛学长的信任,让我担任责任编辑,并将这本书的书籍设计荣誉交给我。

《郁涛》这本书的书籍设计首先就强调了阅读功能的本体性和信息梳理的秩序感,其次在设计语言表达上注重文脉感的贯通与回归物性的表达,形式上的艺术性与版式结构上的科学性。我认为:新媒体的挑战,阅读方式多元化,图书作为物质形态而存在的价值不断被人质疑,但阅读需求是永恒的,纸质书籍永恒,书籍设计师既是阅读功能问题的解决者,又是视觉审美形式的建构者。

郁 涛

湖南省美术家协会综合材料艺委会主任

长沙理工大学设计艺术学院

|

我与陈秋伟的工作放到一起就比较有趣:我的“画书”与陈秋伟设计的我的画册。我是将已经经过编辑加工出版完成的书,创作出一系列画书的作品,而陈秋伟是将我的这些对象是“书”的画与艺术思考又编辑、设计成了一本书。我在想未来我们还可往下怎么做,这就构成了一个话题。

这本书出版的整个过程大约40天,不到两个月,这个主要是由于陈秋伟编辑上很有经验,当时我就深深感到陈秋伟是个快刀手,当然人可能要逼一下,陈秋伟的设计灵感在编辑过程中也迸发出来了。我的画是白天画的,文字是晚上写的,我的想法是做一本黑书一本白书,陈秋伟将我的想法实现了,我自己也比较喜欢这本书,圈内的朋友,包括北京的很多艺术家也比较喜欢这本书。现在看来还是时间太仓促了,以后做画册还是要准备更充裕的时间,可能会做得更好。

我们都知道出版中作者与编辑最要对付的就是时间要素。我的66件作品以及每件作品的局部图是我在北京已经准备好一定要上版面的,我的生活与创作过程图片有2000多张,让我很难从技术上与内容上进行选择,我只有让陈秋伟去处理,他在选图上经验丰富,将图片进行了初步筛选:第一选出可以用于印刷的图片;第二按内容进行了归类,在与文本对应的位置先全部放到版面上,然后邀请我一起在电脑中减法,我发现这是个好方法。我的文字有20万,我从其中选取了5万多字,我就做减法,选择与这批作品有关的文本,再交给陈秋伟去审读,效率就比较高,我们在一起整天工作大约六七次就完成了定稿。

这本书能够成功我认为:不仅仅是因为陈秋伟是个好的设计师,更重要的是他是一位优秀的图书编辑,将全书的结构或者说信息梳理得十分清晰。我如果仅仅是找到一位好的设计师,也许只是在设计上有亮点,但是我还需要与一位责任编辑去沟通实现文本的设想,那会是一件十分辛苦的事,而我发现很多设计师会对书强行加入太多装饰,忽视书籍的阅读功能,而作为编辑的陈秋伟在阅读功能上的追求与我一致。作为多年的朋友,陈秋伟对我的作品与文本理解上就比其他设计师与编辑要深刻很多。一个艺术家做一本书,关于书籍的形态是有自己的思考的,关键是艺术家做书的目的是什么,是传达自己的艺术人生,还是阶段作品的总结,都需要通过设计师的设计语言来完成并将想要表达的信息传达给读者,其实对设计师而言也是一次创作。

陈 新

湖南省出版工作者协会装帧设计委员会

湖南人民出版社

|

我做了40年的书,今天第一个感受:画书与写书的人是郁涛,编书与设计书的是陈秋伟,这使得他们的书能够在短短40天的时间充满激情地完成一本书的出版,达到内容与形式的理想状态。我认为时间的长短不是决定一本书的品质优劣的关键,关键还取决于他们在他们做书过程中的两个问题处理得很好——一是沟通,二是取舍。

作为设计师,我常常面对的是一群人做一本书,甚至很多是各行业的大佬,针对一本书,他们会提出各种建议。我们遇上了一个好时期,做了一些从内容上获国家奖的图书,这些书的设计也是不断沟通或者是博弈的结果。如我在做抗日战争题材的图书时,有领导说“小米加步枪”,又有领导又说“黄河大合唱、力挽狂澜”,这些形象化的具体概念指示,我只能去一一努力实现,但是最后能完全表达好图书内容的不是这一类的图形。我遇到过出很多钱出书的作者,但是他们会强加很多自己的设计思想给我去完成。我也遇到过黄建成、韩家英这样优质的作者,黄建成是随便我怎么做编辑与设计,韩家英本身就是著名设计师,所以做他俩的书籍时我就有好的表现。

编辑的功力还在于如何做到取舍,如,我近段为一位著名艺术家做画册,可以讲这是这位艺术家里程碑式的全集画册,艺术家的封笔之作存在取舍的艰难,我只是担任这本画册设计,但是编辑工作已经进行了七八个月时间还没有完成,我处于不断协调各方意见的状态,有些热心人仅仅写过或者设计过几本书就不断提出意见,这也许是一种伤害。这本全集式画册就是在内容上舍不得,导致画册做出来很难有特别之处。

现在做书仅仅讲装帧已经不够了,应该有更宽泛的思考,设计师从二维到三维,从材料、纸张、工艺等诠释艺术家的作品时,其实也是一次创作。我认为国内目前在书籍设计领域的一些专家确实为中国书籍设计形态发展做出了贡献,但是可能还是存在一个问题,有些设计人可能又陷入了一个黑洞:过度包装与复杂装饰,也可以说是设计过度,在书籍设计的阅读功能上存有缺失。陈秋伟的这本书风格朴实,非常适合阅读,裸背装非常贴切这本书的内容打开的需要。设计隐藏在作品的后面,但是看得出是精心的、有文化思考的设计。我也收集了美国的建筑设计类的图书,虽然封面与材料工艺极为简洁,但是打开以后,全书的编辑条理清晰,内容阅读引人入胜,陈秋伟完成的这本书就具备这样的特点。

马建成

湖南省设计艺术家协会副主席、秘书长

湖南省文学艺术界联合会

|

郁涛的“画”书与陈秋伟的做书,我觉得今天用“画书vs书装”做海报标题仅仅是一个引子,我感到他们两位今天的这个研讨可以带出更多思考:读书、写书、编书、教书、卖书……今天又是世界读书日,过去我们知道陈秋伟做的事情很多,从中小学教材到大学教材上,重点图书的奖项也获得很多,版画上也有一些作品,我感觉他在定位上有些摇摆,但今天,我感觉陈秋伟在书籍设计上就立住了,至少圈內人都在认定这件作品是他的代表作之一。

陈新老师谈到书籍设计过程中存在沟通问题,可以用博弈关系来表述,在博弈过程中如何将作者的思想与设计师的思考装到设计中去,博弈过程中的成功可能因为年龄、阅历,或者是成就,但关键还是设计师的自信,自信心强大,才不会摇摆不定,而其中用心做书是关键。

谈到艺术家总结性终极型画册与阶段性成长型画册,老艺术家对自己的东西都是十分关心,这里面就存在编辑需要用心去理解画家的生平经历、画家所处的时代特征,博弈过程中要熟悉了解对方才可以实现自己的设计理想。美术界有个“大红袍”艺术家画册的做法,通过陈秋伟对郁涛这本画册的设计定位与效果来看,他的这个编辑与设计更亲民些。今天讨论会以后,能否开创出不同于“大红袍”的艺术家画册品牌?值得期待。

谢 颖

湖南省出版工作者协会装帧设计委员会主任

湖南科学技术出版社

|

如果以“世界最美的书”的评判标准来看,更强调的是编辑设计——好的书籍设计师应该首先是一个信息整理者,把芜杂的文本信息分门别类地整合起来,读者的阅读过程像打开一个个抽屉,获得艺术性和逻辑性上的双重阅读快感。这就需要设计师前期介入到文本的编辑过程中去,也就是所谓的编辑设计。而大多数设计师要介入到前期的编辑过程还是很困难的,从这个层面上来说,与其说郁涛选择了一个好的设计师,不如说他遇到了秋伟这样一个兼具文本把控能力与设计能力的好编辑。

作为书籍设计师,郁涛的作品表现了剔除全部文本内容后书籍的形态,带给我很大的震撼和感悟。我们目前的一些图书可能距离阅读这个根本诉求越来越远,对形式,包括材料、工艺和结构的过分追逐,甚至影响到基本的阅读功能,让书籍越来越趋近于一个物质外壳,这似乎与图书的传承文化、传播知识功能相背离。国外很多人长期形成的阅读习惯,让书籍成为快销商品的一种,而国内的读者似乎赋予了阅读太多其他的意义,这也许是造成书籍设计大众审美差异化的根本原因。

现在的读者购书更多会选择在网络上点击搜索,在一个大拇指大小的空间里,材料和工艺都看不到摸不着了,如何应对数字时代的设计呈现,是我们需要考虑的问题,毕竟所有的形式感都应该基于内容更广泛的传播。

胡 骉

湖南省设计艺术家协会副秘书长

湖南大学建筑学院

|

陈秋伟做这本书的时候,对作者很了解,对作品很了解,所以版式与封面呈现就比较到位,我们有时候做设计时,对设计对象不了解,甚至不想了解,当作是一件工作,或者总认为客户不了解自己的设计风格。

今天这个讨论比较有意义,我觉得艺术与设计是有差异的,艺术是不需要解释的,但设计是一定需要解释的,我们需要把设计解释清楚,我们谈到设计不能做过,过分的话,就是脱离了阅读的功用价值,比如谢颖谈到的装不回去的那本书,属于实验性的探索有一定的价值,就商品来讲,一旦做过了就还是值得思考。就这本书来讲,我们做设计的会有第一感受,大多数人都可能有这样的设计方向的思考,从设计思维来讲,目前这种表达是一种呈现方式,我们是否还会有其他的方式去呈现。

石劲松

湖南省美术家协会中国画(水墨)艺委会主任

长沙大学艺术设计学院

|

这本书的设计比他获国家图书奖的那些书要好,那些书官方化、太大众化,陈秋伟在解读设计时,说到这本书在郁涛画展的展览现场很协调,如同一件小的装饰作品,也就是说书籍的设计与郁涛的作品风格是一致的。

陈秋伟对作者很了解,把握郁涛作品的风格也是比较准确的。刚刚大家讲设计不能做过,这本书就没有时下流行的所谓“文艺腔”,有些“文艺腔”的书很漂亮,很美观,但是打开以后,想仔细阅读时,总感觉少点什么或者多了什么。对艺术家来说,我们见的书也是很多,但是自己的书怎么做才合适也是模糊的,其实还是需要设计师的专业思考,当然这个设计师能够兼具文本编辑能力就更好。这本书在视觉上让人觉得很舒服,分离的两个分册在阅读时手感也很好,轻重适度,文本在阅读上很流畅。我认为书的阅读功能还是第一位的,陈秋伟做的这本书在功能满足的情况下,所有的设计元素都不张扬,也就是说了没有所谓的“设计味”,做得很干净,我认为有“设计味”在书籍上可能对书是一种伤害,没有“设计味”就是高手的设计。

观众通过郁涛的书是获取的是二手视觉经验,作为设计师与编辑的陈秋伟也是一种创作,他必须使用设计技巧、设计元素、编辑知识为观众理顺并建立进入郁涛艺术作品理解的通道,陈秋伟所做的工作是尽力还原郁涛作品所能传达给观众的最本质的东西。我认为陈秋伟在面对艺术家作品时很好地完成了设计,体现了更高的一种能力。

刘文海

湖南省设计艺术家协会

中南林业科技大学家具与艺术学院副院长

|

在做书的过程中,我就在陈秋伟办公室的电脑上看到了郁涛的作品图片,很震撼,现在看来画册基本体现出来了。

我觉得评这本书可以借用明式家具的四字评判标准:简、厚、精、雅。“简”是来自极简主义的追求,陈秋伟对版式设计的思考、字体的选择实现了极简主义的追求;这本书拿到手上,画册不厚,但是全书的文化底蕴很厚,不光有作品,还有郁涛的艺术文本,陈秋伟也用他的设计将当代理念融入其中,整个书籍设计本身完美呈现出文化底蕴;装帧的细节很丰富,比如在锁线上黑色线的选择起到了很舒服的视觉效果,体现了精;这本书适合我拿到手上阅读,不像那些大块头的图书,需要放在书桌上才可以看;郁涛的作品很雅,陈秋伟的设计与郁涛的作品完美结合在一起,整体很雅致。

李 岸

湖南省设计艺术家协会

青山小镇文化创意园联合创始人

|

我拿到这本书第一时间就是放到我的书架上去。陈秋伟的这本书有三个特点:一是开本设计适合读书人收藏,开本设计大小适合家庭书架。二是阅读性好,信息传递的功能设计合理,两个分册的设计考虑了读者的阅读时需要,能够拿到手上阅读。三是从文创的角度看这本书不张扬,适合成为文化陈设空间中的一件艺术品。社会上有些老板买一堆的全集式的套书,放在书架上,显得有文化;而艺术家群体的书架上,需要的是一种既有艺术范又有实在内容的书籍,用现在时尚的说法叫适合“艺术范”。

李志文

湖南省出版工作者协会发行委员会

湘美艺术图书有限公司总经理

|

在座的各位在出版环节中是处于上游,我是做下游的。我想从两个方面讲,第一个是延伸:我们这里有资深编辑、优秀作者、知名画家与设计家,都是省内一流的专家,就是在全国,这个研讨会也算一个高端的论坛,我在想如何通过这样一个有高度的研讨会,将艺术家与设计家完成的图书推广出去,我们在未来可以形成一个学术平台,将研讨的意义延伸出去,在更广的空间、更长远的时间里形成影响力。第二个是期待:郁涛的绘画作品与陈秋伟的书籍设计很完整了,很有高度了,可以说我们在艺术家画册出版上找到了好的思考路径与方法,我思考的是如何形成更大的生产力,包括经济的、学术的,可能还包括其他的一些未知的。比如石劲松绘画的学术价值与经济价值、刘文海在教学领域有价值的探索、周功华博士在理论研究上的更多精彩等等,这些现有的元素都可以被深化提炼形成有价值的更多成果,我期待这次研讨会的成果在未来的文化事业中有更大的延伸。

周功华

湖南省美术家协会理论艺委会主任、美术学博士

湖南师范大学美术学院

|

今天是世界读书日,我很感慨,在这样一个时代,在湖南长沙有这样一个缘起:有陈秋伟的这样一件书籍设计作品,以及郁涛的“画”书的作品,值得大家一起来研讨。今天的研讨会可以说是具备事件性,也可以说是一个文化事件。在这个事件里面可以让我们大家重新展开很多思考。

这个时代设计为什么会异军突起?这是历史文化走到現在对视觉本身的重视,文字的东西与世界的东西统一在一起,实际上这本身也是人类文化的一种还原。按佛学来讲:“眼、耳、鼻、舌、身、脑”——六根互通,这是最完整的人类文明的存在状态,也是最好的审美状态,还是创造的价值意义的生产状态。所以我们说读书的人只重视内容,不重视视觉;设计的人只重视设计,不重视内容,还有前面讲的过度设计都是不对的,不管内容还是设计都应该在意义这一点上统一在一起。

在书籍设计里面,最关键的还不是设计本身,而是设计的价值与理念、思维与审美,所有要素都贯穿进去了。一个设计家在把一本书的设计作为他的作品来生产,尽管从事的是实用工作,但是他加入了自己艺术的、个性的概念在里面。在数字化时代,我们实际是遇到了书本身的尴尬,这就需要一种新的判断,这本书的设计师通过设计体现出书的信息与作者作为艺术家作品信息的汇合,艺术家所要探索的主题是“书”在绘画上的“物性”,设计师在努力把书与艺术家作品中的“物性”进行统一,设计师对艺术家的理解,对作品的理解就很丰富,所以我说这件事本身就具有事件性。这就不仅仅是好作者、好编辑的问题,这两者呈现的都是当代艺术、当代文化的一个转型,而且是在世界读书日,我们来进行关于书的主题研讨,其实就是对书的理解。我们知道书在最初时只是一个形象,仓颉根据事物形状创造了象形文字,字成之日,举国欢腾,感动上苍,把谷子像雨一样哗哗地降下来,吓得鬼怪夜里啾啾地哭起来,即《淮南子》记载的“天雨粟,鬼夜啼”。造字感动天地,实际上还是触动我们人类的信息系统。

当书的存在被数字化取代的时候,有一种书“殇”的感觉,只有在书变成了废物了,只有“书殇”时代,所以郁涛才能对书进行裁切,过去我们的书是多么珍贵。现在的状况可以说是一种悲剧,书变成了废物了,在一个“书殇”的时代,体现出对文化、历史重新的反思。书籍虚无化了、废墟化了,我们又怎么回去找回书在人类文明中的核心价值?陈秋伟这本书的设计里面使用的语言形式,包括裸背装其实有一种回归状态,一种返璞归真的状态,返璞归真不是一种审美状态,更是一种认识状态,它重新回去检索,从简牍、卷轴到线装书等,过去所说的装帧就是将信息联通起来。这本书就是在回到物性,回到原始文脉线索里面,加强了“书殇”状态的展示,这种展示具有当代艺术的一种戏剧性,具有事件性与悲剧性,目的还是希望大家多关注书以及书对人类文明的贡献。

结束语

今天研讨的意义可以说非同凡响,既是技术问题,又是职业或专业问题,更是文化问题。在湖南长沙这个地方,有在座的一群人谈论一本书,让这本书本身的话题性与揭示的问题更有意义。后现代艺术与后现代设计可以说都是回归到人类的理性,其实都在寻找人类的原初之路。设计最终还是在开启人类的创造智慧,不过这本书的设计师是以个人智慧的方式来启示大家,设计是一种文化。(周功华)