金融消费合同中的品质担保责任问题探究

黄莉萍+潘晟

摘 要:金融消费合同品质担保责任是因金融经营者违反品质担保义务、提供的金融产品或服务有瑕疵而承担的违约责任,该责任源于瑕疵担保责任,是类型化的品质担保责任。囿于法律规定的混乱,理论上的缺失和司法实践中的不确定,建议在立法上完善金融消费合同品质担保责任,明确该责任的构成要件和责任形式,并确立惩罚性赔偿制度,以充分保护金融消费者的合法权益。

关 键 词:金融消费合同;品质担保责任;惩罚性赔偿

中图分类号:D922.28 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2017)06-0115-09

一、金融消费合同品质担保责任的嬗变

(一)瑕疵担保责任到品质担保责任的嬗变

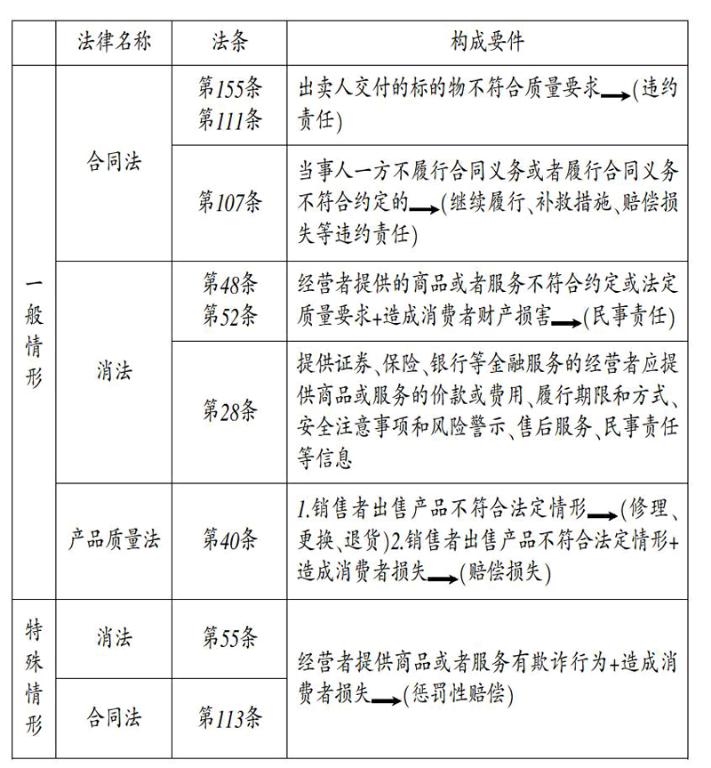

⒈品质担保责任发轫于瑕疵担保责任。《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)在第九章“买卖合同”中规定瑕疵担保包括权利瑕疵担保与物之瑕疵担保。该法第一百五十五条规定,“出卖人交付的标的物不符合质量要求的,买受人可依照第一百一十一条①规定要求承担违约责任”,此为物之瑕疵担保责任。瑕疵担保责任是以无过错归责的违约责任。同时,第一百四十八条规定,因标的物质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。

《中华人民共和国消费者权益保护法》(以下简称《消法》)第七章“法律责任”第四十八条规定,经营者若未对提供的商品或者服务具备的使用性能作出说明;提供的商品、服务不符合包装上的标准或其它方式表明的质量状况,经营者应承担民事责任。第二十八条规定,提供证券、保险、银行等金融服务的经营者,应当向消费者提供经营地址、联系方式、商品或者服务的数量和质量、价款或者费用、履行期限和方式、安全注意事项和风险警示、售后服务、民事责任等信息。该条没有特别规定金融经营者的责任,准用该法第四十八条。从表述上看,该责任源于瑕疵担保责任,要求经营者提供符合法定或约定质量要求的商品、服务,但“民事责任”内涵过于笼统、宽泛,适用上易产生争议。

⒉品质担保责任的自身规定性。李昌麒教授将《消法》第四十八条规定的责任称为品质担保责任,[1]认为品质担保责任在内涵上比物之瑕疵担保责任制度更为丰富,既包括对商品质量的担保,亦包括对服务质量的担保,应与产品责任、一般违约责任区分对待。有学者认为应称为产品瑕疵责任,[2]内涵上是因产品存在瑕疵而由出售人承担违约责任,外延上是特殊的违约责任。产品①是指经过加工、制作,用于销售的产品,但不包括建筑工程,其内涵小于商品,且不能包含服务。产品瑕疵责任所担保的范围仅限于“产品”,且该概念易与物之瑕疵担保责任混淆,故笔者采用“品质担保责任”。

一是品质担保责任以倾斜性保护为价值取向。瑕疵担保责任以意思自治为核心,强调当事人的合意和平等保护。由于社会分工逐渐形成经营者和消费者两大阵营,商品的使用价值完全由经营者的主观和客观生产条件决定,双方当事人信息分布不均,导致消费者处于交易弱势地位。法律出于矫正不平等交易地位给予消费者一种特别保护。

二是品质担保责任课以经营者更严苛的义务与责任。瑕疵担保责任中,法律在当事人意思自治的“法锁”外,要求出卖人交付符合质量要求的出卖物,督促出卖人适当履行合同义务,保证合同目的实现。品质担保责任中,相比瑕疵担保责任中的出卖人,法律为经营者行为框定了界限,经营者的行为自由受到了极大限制。经营者如果未适当说明告知、警示,即使商品或服务符合质量要求,也应承担该责任。

三是品质担保责任的担保对象范围和义务种类的扩大。瑕疵担保责任所担保的对象仅仅是出卖物,而品质担保责任担保的不仅是商品还有服务。经营者提供的服务通过经营者的行为实现消费者对消费需求的满足。如果经营者没有作为或者未适当作为,导致服务没有达到约定或者法定的要求,亦应承担品质担保责任。

(二)金融消费合同品质担保责任是类型化的品質担保责任

⒈金融消费合同品质担保责任担保对象的特殊性。在金融消费合同中,金融经营者担保的是金融产品、金融服务,在金融消费过程难以将二者完全剥离,其结合程度要远高于普通消费。金融产品是信息的组合,金融消费者收到的只是一张载有权利义务的书面文件。而且金融产品构成原理复杂,金融消费者难以依常识判断金融产品是否存在瑕疵。[3]金融服务是指金融经营者代为管控资本实现其金融需求。因此,金融经营者除应提供合法合规的金融产品、金融服务,还应对风险警示等重要事项予以充分适当的说明。

⒉金融消费合同品质担保责任中义务的法定性。从金融经营者自身资质到金融产品的设计和销售,每个环节都受金融监管部门监管。英国立法中,以金融经营者“受监管”的特质来界定作为对立面的金融消费者。因此,金融经营者的品质担保义务以法定义务为主。而且,金融消费普遍采用格式合同,信息是金融消费者作出正确判断和选择的关键,这让告知义务上升为品质担保义务的重要部分。我国《消法》第二十六条规定:经营者应当以显著方式提请消费者注意与其有重大利害关系的内容,并按照消费者的要求予以说明;第二十八条规定:金融经营者应当提供商品或服务的价款费用、履行期限、风险警示等信息;第四十八条规定:若未对不具备的适用性能作出说明应承担民事责任。《中华人民共和国保险法》第十七条规定:保险人提供格式条款的应当向投保人说明合同的内容。尽管规定存在差异,只要金融经营者不及时、如实告知信息即承担相应责任。

⒊金融消费合同品质担保责任的扩张性与谦抑性。一方面,金融消费合同品质担保责任具有一定扩张性。金融消费合同品质担保责任在品质担保责任的基础上,对损害赔偿有进一步发展,不仅应在该责任中确认违约的惩罚性赔偿,而且根据金融消费关系的自身规定性,惩罚性赔偿适用条件和范围亦有所差异。另一方面,金融消费合同品质担保责任具有谦抑性。由于担保对象的特殊性,部分品质担保责任形式不适用于补救无形的金融产品及服务,责任形式范围应适当缩小。

二、我国金融消费合同品质担保责任存在的问题

(一)金融消费合同品质担保责任的构成要件

⒈法律规定不一致。一般情形下,《合同法》规定,只要标的物不符合质量要求或约定的,就应承担违约责任。而《消法》仅规定金融经营者品质担保义务,却无责任规定,所以只能适用普通经营者品质担保责任规定。除商品、服务不符合质量要求外,还应造成消费者财产损害才承担责任。《产品质量法》则区分不同责任形式的构成要件,造成消费者损失仅为销售者赔偿损失的构成要件;其他责任形式,无需造成损失即应承担品质担保责任。由此看出,不同法律对该问题的规定不一,这也造成金融消费合同品质担保责任在规定、适用上存在问题。

⒉理论之虞。第一,学界对品质担保责任、瑕疵担保责任的归责原则尚存争议。国内学者多数认为品质担保责任和瑕疵担保责任均为无过错责任,经营者或出卖人的主观心态不是责任承担的要件。但王利明教授则认为,瑕疵担保责任应以过错责任为原则。王利明教授根据违约责任的构成要件发展出瑕疵担保责任的构成要件,认为瑕疵担保责任是由于出卖人违反担保义务并交付有瑕疵的商品引起的,违反担保义务本身意味着出卖人具有过错,非无过错责任。而且该过错为客观过错,即通过行为人客观不履行或者不适当履行认定存在过错。[4]归责原则的争议直接影响到金融消费合同品质担保责任构成要件的确定。第二,作为金融消费合同品质担保责任的上位概念,品质担保责任构成要件的认定错位。对于品质担保责任,李昌麒教授借鉴瑕疵担保责任“四构成要件说”,认为应具备四个要件:经营者提供的商品或服务存在瑕疵;瑕疵于标的物转移消费者或者消费者接受服务时业已存在;消费者善意且无重大过失;消费者及时履行瑕疵通知义务。[5]然而,我国《合同法》并未建立瑕疵担保责任制度,只规定违反相应义务的违约责任。周友军教授结合《合同法》及买卖合同的相关司法解释,认为瑕疵担保责任的构成要件为标的物在交付时存在物的瑕疵、买受人在异议期间内尽到检验和通知义务、买受人在缔约时不知道且不应当知道标的物存在瑕疵、当事人没有通过约定减轻或免除出卖人的瑕疵担保责任。[6]多数学者赞同此观点。我国学界对瑕疵担保责任构成要件的认定直接借鉴了大陆法系的瑕疵担保责任制度,而大陆法系的瑕疵担保责任历经法律沿革被统合在履行法中,基于长年立法习惯和思维惯性,才保留不同于违约责任的特殊规定,但我国瑕疵担保责任作为舶来品缺乏历史根基,直接适用国外规定会导致“水土不服”。因此,对品质担保责任构成要件的认定值得重新考量。

(二) 金融消费合同品质担保责任的责任形式

⒈法律间的对应性不足。第一,《消法》和《合同法》规定的对应性不足。《消法》仅吸纳《合同法》第一百一十一条针对瑕疵担保责任不同于一般违约责任的表述,但却忽略了一般的违约责任形式,比如由当事人约定的违约责任,承担违约金和定金责任。同时,《消法》对格式条款的说明和退货也作出了有别于《合同法》的规定。比如《合同法》并未将出卖人不适当说明作为瑕疵的一种,瑕疵内容范围的不同也导致责任形式的区别。第二,惩罚性赔偿适用困难。实践存在大量金融经营者的欺诈行为,金融经营者故意隐瞒、夸大、虚造相关重大事项,强迫消费者作出违背真实意愿的选择,消费者的权益受损。[7]金融经营者一般只退还价款,而未承担其他责任。国内首例银行金融消费欺诈巨额赔偿案[8]法院也以金融消费者不存在实际损失、金融消费者不能举证因果关系而败诉。补偿性赔偿已不足以遏制经营者的不法行为,唯有提高违法的成本,才能实现公平正义。

⒉理论争议。第一,我国立法规定理论基础的缺失。合同法虽未采“瑕疵担保责任”的说法,却在买卖合同中借鉴了德国民法典中瑕疵担保责任的规定,细化了违约责任形式。德国之所以规定减价、解除合同、交回权等,一是鉴于长年实践经验和立法习惯,瑕疵担保责任虽统合在履行法下,却保留原有特殊救济方式;二是德國民法典是从买受人请求权角度规定了解除合同和减价作为买受人的救济方式,并不违背违约责任形式的规定。我国的立法理论基础与德国截然不同,却将具有独立性的减价和解除合同作为责任形式。这也是部分学者忽视法律自身规定性,混淆请求权与民事责任,并且将不属于违约责任的解除合同也纳入瑕疵担保责任形式的重要原因。第二,学理上对瑕疵担保责任和品质担保责任形式认定繁杂且不一致。韩世远教授认为,瑕疵担保责任不存在特别的责任形式,不应采用德国瑕疵担保责任的特别规定,而且应区分请求权与民事责任。杜景林、李伟均认为,瑕疵担保责任应适用违约责任的一般责任形式,但应在此基础上加入特殊的责任形式。杜景林认为,“减少价款”作为独立化的瑕疵担保责任形式,并不妨碍统合的实质。[9]而李伟认为,瑕疵担保责任不同于一般违约责任,还包括减价和解除合同。[10]同时,解除合同和退货常被混淆使用。李昌麒教授认为解除合同通常表现为退货。[11]周友军教授将解除合同作为买受人的请求权,认为根据违约时的解除合同即为退货,却忽略以下两种情形买受人仍可退货:一是存在瑕疵但不致使合同目的不能实现;二是无论是否存在瑕疵的无理由退货。我国学者深受大陆法系理论影响,多将内涵范围小的“解除合同”代替“退货”作为责任形式,但我国《合同法》又否认解除合同是违约责任形式,因此易产生冲突。

三、我国金融消费合同品质担保

责任的立法完善

(一)金融消费合同品质担保责任的界定

⒈金融消费合同品质担保责任的主体是金融经营者。一般违约责任是双方责任,任何合同当事人违约均应承担该责任;而金融消费合同品质担保责任是单方责任,责任承担主体只有金融经营者,金融消费者是责任的请求者。金融经营者应受金融监管部门监管,必须依法成立且从事的金融业务是符合法律法规规定的,否则金融经营者无论提供的金融产品或服务质量如何都不涉及品质担保责任,应适用其他法律责任。而金融消费者应当是为实现发展型生活需求,购买、使用被监管金融经营者提供的债权性金融产品或接受被监管金融经营者提供的金融服务的自然人。既包括满足日常生活需求的存贷款人、投保人等,也包括投资用于未来生活需求的证券投资者等,否则不得要求金融经营者承担该责任。

⒉金融消费合同品质担保责任的承担是因金融经营者提供的金融产品或服务有瑕疵。金融产品瑕疵认定依据有利于金融经营者与金融消费者之间权利、义务的配置,是确定金融消费合同品质担保责任的前提。从金融产品角度,结合产品质量的界定方法,金融产品瑕疵分为违反明确和隐含需求两方面。明确需求包括合规性、适用性、安全性及合适性;隐含需求包括可靠性与一致性。金融经营者提供的金融产品或服务未满足以上任何一种要求,金融消费者可要求其承担品质担保责任。

3.金融消费合同品质担保责任是类型化的品质担保责任。品质担保责任本质上属于违约责任,金融消费合同品质担保责任应以违约责任规定为基础。由于金融产品和服务具有受监管、无形、专业、高风险等特性,因此决定该责任具有特殊性,即表现为构成要件和责任形式对品质担保责任规定的扩大或限缩解释。

(二)金融消费合同品质担保责任构成要件之统一

⒈金融消费合同品质担保责任的一般构成要件。金融消费合同品质担保责任一般以无过错为归责原则,三个构成要件如下:第一,金融经营者违反义务的法定性。这些品质担保义务均是法定义务,不容当事人约定排除适用。违反品质担保责任的实质是提供的金融产品与服务存在瑕疵,具体情形包括以下三种:一是金融经营者提供的金融产品或服务不符合质量要求,不具备合规性、适用性、合适性、一致性;二是金融经营者未说明告知或者未适当说明告知重要信息;三是金融经营者不具有销售金融产品、提供金融服务的资格。第二,金融消费者受到损失的必要性。所谓“无损失即无赔偿”,没有损失既没有赔偿的必要与基础,也缺少量定赔偿额的标准。损失不仅包括固有利益的损失,即直接损失与间接损失,还包括机会利益、预期利益的损失,即当事人因信賴利益受损,失去预期可能获得的利益。第三,金融消费者损失与金融经营者行为间的因果关系。金融市场本身就存在天然风险,部分投资型金融产品收益会随着金融市场波动、政策走向发生变化。由于市场风险引发的损失,金融消费者应当遵循“买者自负”的原则。然而,只要金融经营者在合同履行中没有尽到适当的品质担保义务,无论是否存在市场风险因素,金融经营者应为自己违约造成的损失进行赔偿。但金融消费者往往难以举证而导致败诉,因此,可以通过举证责任倒置,要求金融经营者进行举证实现双方间的平衡。

⒉金融消费合同品质担保责任中特殊构成要件。第一,金融消费合同品质担保责任中的惩罚性赔偿以过错原则归责,存在四个构成要件。除一般构成要件外,还应考虑金融经营者的主观要件——判断金融经营者是否存在故意。一是金融经营者的欺诈行为达到高度可苛责性。所谓惩罚,正是应受谴责的行为与主观心理状态,因此,判定惩罚性赔偿责任是否成立,应首先检验加害行为的恶性。此种恶性是通过外在行为与内部心理状态加以反映的,一方面人的认知水平有限,法律只能要求行为人承担其意志内的行为责任。只要行为人主观上不存在任何过错,无论行为的后果多严重,均不能受到法律惩罚;另一方面惩罚性赔偿的目的在于遏制同样的不法行为在将来重复发生。一般过失等可苛责程度较低或者根本无可谴责性的主观心态无需用过于严苛的惩罚性赔偿阻遏,否则将有侵害行为自由之虞。[12]二是类比造成人身损害的惩罚性赔偿构成要件,连可能造成人身损害的食品消费关系中都要考虑经营者的主观故意,举重以明轻,金融经营者若要承担惩罚性赔偿亦应考虑其主观是否存在故意。三是《消法》第五十五条看似采取的是客观标准,但实际上欺诈本身就暗含“故意”。“民通意见”规定:“欺诈”指当事人故意告知虚假情况或者故意隐瞒真实情况。无论金融经营者是积极欺诈还是消极欺诈,金融经营者的主观心态是明知自己提供的信息是不真实的或者可能造成金融消费者陷入错误认识并作出可能违背内心的意思表示。金融经营者不同于普通经营者,受金融监管机构的监管,有义务对其提供的金融产品或者金融服务有充分的了解和认识,并保障其合法性和合规性。毕竟金融经营者的品质担保义务主要就是提供真实、全面的信息,既然法律要求金融经营者负有高度的注意义务,只要金融经营者提供的信息不一致、不真实,就应当认定主观存在故意。第二,违约金、定金及无理由退货、退还价款以无过错归责,其适用不以金融消费者受到损失为构成要件。针对违约金和定金责任,具有一定的惩罚性质,如果金融经营者违反品质担保义务且当事人提前约定违约金或定金规则,无论是否造成实际损失均应承担相应的责任,否则便与赔偿损失混淆,否定违约金、定金作为独立责任形式存在。无理由退货、退还价款是《消法》赋予消费者的特权,可以在法定期限内无需提供理由退货,给予消费者反思、缓冲的时间,避免因经营者过度劝诱的冲动消费。无论金融经营者提供的金融产品或服务是否存在瑕疵、是否适当告知信息,金融消费者都有权要求退货、退还价款。

(三)金融消费合同品质担保责任形式之确定

⒈继续履行。金融消费合同品质担保责任中的继续履行是金融经营者违反品质担保义务后的一种补救方式,继续以原合同约定的标的履行。一是金融消费者有权选择是否继续履行。二是金融消费合同有继续履行的可能,即合同目的有实现的可能性,一般仅适用于金融经营者不适当说明告知的情形。若金融产品或服务不符合质量要求或金融经营者未建立健全管理体系、不具有代销资质、销售人员未经过专业培训不具备执业资格,失去继续履行的可能性和必要性,可选择其他责任形式补救金融消费者。

⒉减少价款。减少价款是瑕疵担保责任独有的责任形式,是一般违约责任的补救措施。德国旧民法框架下的Minderung(减价)作为瑕疵担保请求权的内容,是实现减价利益的手段。减价权不同于减价责任,减价责任通过减少价款债权人受到保护,而使债务人承担不利益,该法律后果正是《合同法》第一百一十一条规定的违约责任。[13]当提供的金融产品或服务不符合质量要求或金融经营者未以显著方式提请注意或者未适当说明与金融消费者相关的重要信息,经金融经营者履行说明告知义务后,若金融消费者可以接受该金融产品或服务瑕疵,金融消费者可要求金融经营者承担减价责任来弥补此前的违约行为。比如,虽金融产品与金融消费者原需求不一致,但在了解产品信息后选择接受该产品并要求减少价款,金融经营者应承担减价后的不利后果。

⒊退货、退还价款。我国现行《合同法》第一百一十一条确认退货、退还价款是违约责任形式。《消法》第二十四条规定商品服务不符合质量要求时两种退货情形,一是自收到货物7日内随时退货;二是超过7日时符合法定解除条件可退货。解除合同以有效合同为前提,是救济消费者的手段,是终止合同权利义务的方式,但不是违约责任形式。退货、退还货款不一定导致合同解除,且该内涵更为丰富,适用性更强。笔者赞同韩世远教授区分请求权与民事责任的观点,金融消费者可请求解除合同或退货,但只有退货、退还价款是违约责任形式。因此,应摒弃大陆法系独有的瑕疵担保责任规定,以我国违约责任规定为基础,明晰退货、退还价款之意蕴,以此实现救济消费者之法律效果进路。由于金融产品的无形性,退货在金融消费合同中仅表现为退还价款。退货的前提是合同实际履行,意味着金融经营者开始按照合同约定管控、运作金融消费者的资产。一旦金融经营者将金融资产投入其他金融活动,始为履行,且具有持续性。虽金融经营者再投资的时间点难以确定,但金钱债权的流动性决定自合同生效时即为履行的开始。退货包含三种情形:一是“犹豫期”或者“反悔权”制度,无论金融产品或服务是否有瑕疵,金融消费者自签收合同一定期间内可以无条件要求全额退款。该制度广泛适用于人寿保险合同,且2015年10月《关于修改<中华人民共和国保险法>的决定(草案送审稿)》增加了第四十八条:“保险期间超过1年的人身保险合同,应当约定犹豫期。投保人在犹豫期内有权解除保险合同,保险人应当及时退还全部保险费。”[14]但根据金融消费者的群落性及金融消费者面对高压销售技巧做出欠缺考虑或短视的决定,需要更多时间了解产品和服务,所有金融消费合同应适用该制度。二是提供的金融产品或服务不具备合规性、安全性及适用性,导致合同目的不能实现。比如,金融消费者欲购买存储产品,金融经营者却提供保险类理财产品。因此金融消费者可要求退货、退款,该情形类似于解除合同。三是提供的金融产品或服务不具备一致性、适用性或者金融经营者未适当说明告知,但未必不能实现合同目的。比如,金融经营者向金融消费者提供与推介说明不一致、与金融消费者风险承受能力不匹配的金融产品或服务,金融消费者可以自知道该瑕疵一定期限内,要求退货、退款。

⒋违约金和定金。若金融消费合同当事人在合同中约定违反相应品质担保义务应承担违约金和定金责任,应当优先适用。违约金责任适用《合同法》第一百一十四条,兼具补偿性和惩罚性。法律允许当事人自由约定违约金数额,充分体现当事人意思自治。由于当事人不可能准确预估违约后的损失,违约金一般与实际损失不完全符合,但仍应以当事人约定为准。只有在违约金过高或过低时,法院或仲裁机构才可酌情调整违约金数额。定金能够作为责任形式,主要是针对违约定金而言的。定金的设立是为担保债务履行,如果一方违约,便产生定金责任,就可以督促当事人履行合同,实现定金的担保作用。[15]定金不仅适用于一方当事人不履行合同,也可适用于不完全履行合同的违约行为。但是,只有在不完全履行构成根本违约,使金融消费者依合同可期待利益丧失时,才可适用《合同法》第一百一十五条的定金罚则。

⒌赔偿损失。第一,一般情形下的赔偿损失是基于违约责任对履行利益的赔偿,以金融消费者受到的损失为限。对于损害有两种观点:一种是指财产或法益遭受的不利益状态,最早是由德国学者麦蒙森在1855年提出的。他认为,因为某项特定损害事实发生使其丧失一定的利益,事实发生后的利益状态与事实发生前的利益状态的差额,即受害人所遭受的损害,故提出客观标准来计算损害赔偿的额度,根据事实发生前后的财产状况进行比较来确定损害赔偿数额。另一种观点认为,损害包括积极损失和可得利益损失,不仅以事实发生前后的客观财产差额作为标准,还要参考其他标准确定损害。[16]后者的观点更合理且全面,由违约行为造成可得利益的损失也应当纳入赔偿的范畴。在金融消费合同品质担保责任中,金融经营者赔偿的是合同的履行利益,具体分为以下两种情形:一种是退货并退还价款后的赔偿损失,金融经营者赔偿的“履行利益”按照《合同法》第一百一十三条的“可预见性规则”进行赔偿。以金融经营者的违约行为造成的损失为限进行赔偿,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。一般情况按照因违约造成的损失进行赔偿,但该规则提供赔偿的上限,以金融消费合同中约定收益为金融经营者可预见的范围;若不易确定履行利益的,可以违约金为可预见的范围。另一种是继续履行后的赔偿损失,金融经营者赔偿的是采取补救措施后金融消费者仍存在的损失。第二,惩罚性赔偿的赔偿范围及赔偿数额的确定。金融消费合同品质担保责任中的惩罚性赔偿是违约责任中的救济方式。若金融经营者故意隐瞒瑕疵,则应据《合同法》第一百一十三条,指向《消法》第五十五条承担惩罚性赔偿,为金融消费者请求惩罚性赔偿提供法律依据。美国现代法院在长期司法实践中总结出存在欺诈行为的违约行为且符合以下四种隐形特征:合同一方当事人在市场上居于强势地位,能提供格式条款;弱势一方当事人订立合同目的,主要不在于获得利益,而在于确保能够获得一种非常重要的商品或者能够获得心灵平静;弱势一方将信任交给强势一方;强势一方故意伤害弱势一方,应承担惩罚性赔偿。金融消费合同完全符合以上条件,因此,金融经营者若提供金融产品或服务时故意隐瞒金融产品性质;不告知高风险、重要权利及行使期限;或明知金融消费者风险承受能力低,仍推介高风险金融产品,这些均构成欺诈行为,违反品质担保义务,金融消费者可基于有效合同请求金融经营者承担惩罚性赔偿。

金融消费合同中惩罚性赔偿的定量分析。消法采用基准加确定倍数的方式,并以小额消费标的的上限为补充兜底。《消法》第五十五条表述的“损失”是承担该责任的构成要件,但不是賠偿基准。增加赔偿的是价金和费用的损失,也包括合同预期利益损失,但不包括固有利益损失。[17]因此应以“购买商品的价款或者接受服务的费用”为基准。另外,金融消费合同的价款、费用较大,动辄上万,3倍的合同价款足以起到惩罚的作用,不必像食品消费特别规定更高的赔偿数额。若数额过高,则会阻碍金融经营者行为自由,影响金融市场发展。故金融消费合同中惩罚性赔偿数额的确定可以与《消法》的规定保持一致。

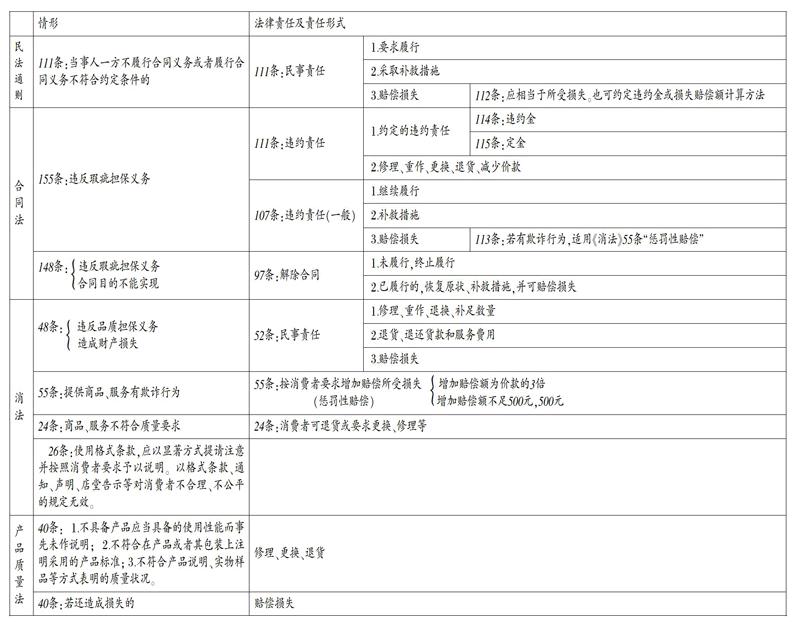

综上,违约责任形式主要包括继续履行、补救措施、赔偿损失、违约金和定金,其中维修、重作等补救措施不适用于金融产品和金融服务。“退货、退还货款”是瑕疵担保责任和品质担保责任的责任形式,但因其涵盖解除合同、补救措施、继续履行等多种概念,该责任形式不能歸于一般违约责任形式,应作为品质担保责任中的特殊责任形式。

因此,金融消费合同品质担保责任的责任形式包括继续履行、退货并退还价款、违约金、定金及赔偿损失,赔偿损失又可分为一般的损害赔偿和惩罚性赔偿。具体情形如下:

类型化的责任规定不仅应在逻辑上自足,还应彰显其的特质。建议《消法》第二十八条后半部分对金融经营者的品质担保义务进行概括式列举,并加上具体责任形式,即“金融经营者应具备销售资质及健全管理运营系统;应提供合规且适合金融消费者的金融产品;推介、销售时应以显著方式提请注意、如实说明告知风险警示、权利行使、收益率等与金融消费者有重大利害关系的信息。若违反前述义务,且造成金融消费者损失的,金融经营者应按金融消费者要求继续履行、减少价款、退货并退还价款、赔偿损失、承担违约金或定金责任。若金融经营者存在欺诈行为的,应依本法第五十五第一款承担惩罚性赔偿”。

【参考文献】

[1][5][11]李昌麒.消费者保护法[M].法律出版社,1997.163-164,170,172.

[2]涂昌波.我国法律对产品瑕疵担保责任的界定[J].世界标准化与质量管理,1995,(10):44.

[3][7]黄莉萍,潘晟.金融消费者“新探”[J].行政与法,2016,(05):59-63.

[4][15][16]王利明.违约责任论[M].中国政法大学出版社,1994.210,610,443-444.

[6]周友军.论出卖人的物的瑕疵担保责任[J].法学论坛,2014,(01):108.

[8]全国首例银行金融消费欺诈3倍索赔一审宣判[EB/OL].法治论坛,http://bbs.chinacourt.org,2016-05-27.

[9]杜景林.现代买卖法瑕疵担保责任制度的定位[J].法商研究,2010,(03):51.

[10]李伟.德国法出卖人瑕疵担保责任的发展及对我国的启示[J].同济大学学报(社会科学版),2009,(06):118.

[12]余艺.惩罚性赔偿责任的成立及其数额量定[J].法律杂志,2008,(01):144-145.

[13]韩世远.出卖人的物的瑕疵担保责任与我国合同法[J].中国法学,2007,(03):187.

[14]关于修改《中华人民共和国保险法》的决定(草案送审稿)[EB/OL].中国政府法制信息网,http://zqyj.chinalaw.gov.cn/overCollectionList?draftType=1&year=2015#,2017-01-25.

[17]杨立新.我国消费者保护惩罚性赔偿的新发展[J].法学家,2014,(02):88.

(责任编辑:徐 虹)