Cindy Sherman辛迪?舍曼:自拍 自导 自演的“千面女王”

Clara

“我只是碰巧成为我的模特,我想要表现的是任何一个人。”

“我不喜欢绘画,那种自以为是的高雅艺术。”

什么原因使得一张既不色情也不赏心悦目的照片卖出了约390万美元的价格?故事,就要从她的创造者也就是照片中的那个“橙色少女”——美国著名女摄影家辛迪·舍曼说起。

“我恨摄影技术,讨厌一些人对此纠缠不休……摄影家关心的是从选材到印刷,都要循规蹈矩、不可逾越。这正是我对摄影术的厌恶之处。我不能忍受街头摄影师们挎着相机拍摄雷同的风景和树木。”导演、演员、摄影师,辛迪·舍曼身兼数职于一身,而这一切都不过是为了自己的“自拍”所服务。舍曼抛弃掉传统的肖像摄影,转而通过先锋概念艺术的自拍方式将摄影成功推向了艺术领域。以致于先前那些继承她的、模仿她的、反叛她的,最后都用各種各样的方式向她致敬。

1954年出生的辛迪·舍曼是解构主义、后现代主义、女性主义评论家心中的女皇。在大学刚刚毕业时,舍曼便凭借《无题电影剧照》系列在艺术圈展露头角。1999年,舍曼被美国《艺术新闻》杂志评选为“20世纪最有影响的25位艺术家”之一,跻身于杜尚、波伊斯、沃霍尔、劳森伯格等艺术巨人之列。

2011年5月11日,在佳士得拍卖会上,舍曼的摄影作品《无题96号》以389.05万美元成交,创造了摄影作品交易的最高纪录。此后,舍曼又先后获得了包括美国国家艺术奖、古根海姆纪念奖、哈苏国际摄影大奖等在内的很多重大奖项,成为现代艺术中深有影响的人物。

我只是碰巧成为了自己的模特

“辛迪·舍曼的照片都在说谎,但它们却聚焦、嘲讽了那些存在并操控我们的东西,甚至让这种揭示飙出了不平常的强音。”德国评论家芭拉·M·亨克曾说道。舍曼的照片最不真实,而又最真实,因为表面的荒唐与夸张的扮演背后其实是对很多女人生活的最真实写照。

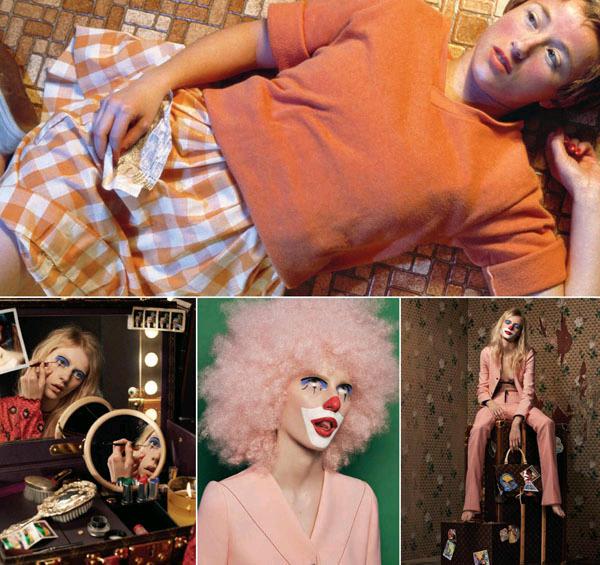

时尚的牺牲品、艺术史上的偶像、在海滩公路上逃跑的妓女、悲剧的贵妇人、狂躁的小丑、比华利山家庭妇女、好莱坞电影海报里的明星等各种风情的女性形象以及口罩、假发、假肢等信手拈来的玩具,都被舍曼重新拼接再置放在各种夸张、恐怖、诡异、讽刺的场景里再造出一些舍曼式的社会批评味道。

虽然在大多数的作品里,只有艺术家独自一人出现,但这并不等同于“水仙花情结”泛滥的自拍照。舍曼说:“我只是碰巧成为我的模特,我想要表现的是任何一个人。”但与此同时,舍曼的个人身份又贯穿在创作始末,她一人肩负起一个创作团队的工作,身兼选题、摄影师、模特、化妆、发型、造型、道具、美术指导、后期处理数职——这令她的作品更加值得玩味——她使用了两种不同的语言来与观众对话,一种是她选用的人物形象,另一种是潜藏在形象之后的她本人的艺术语言。

评论人朱迪丝·威廉森认为“观众在意识到他们的岑静而忽略了对妇女的形象和认同:正如一套性感的黑色服装会让你看起来象个荡妇,然而荡妇只是一个想象,它需要观众的参与方能完成。”而舍曼则试图通过这些作品去引导观众思考:是什么造成了这些人的差异和她们完全不同的人生?面对她们的寂寞、孤独、挣扎,被动等待和积极进取,社会该如何面对?事实上,这些形象只是突兀地,连续地,集中地出现在她的作品中,而在电影中,这种“刻板成见”的印象随处可见。舍曼说:我用这种形象是为了表达我对性的暧昧态度——我们就是在这样一些女性形象的陪伴下成长的,电影中也大量充斥着这样的角色,而人们反倒希望你成为一个良家女子。

舍曼的作品一直很“舍曼”

舍曼认为自己的怪异品味与生俱来:“小时候邻里间常常开化装派对。同龄的小女孩儿喜欢扮作小公主、小精灵或者漂亮的女巫什么的,但我钟爱的角色是又老又丑的巫婆和怪物。”舍曼出生于美国新泽西州,并在长岛郊区长大。父亲是工程师,母亲是学校老师,她是五个孩子中最小的一个。很小的时候就喜欢把母亲和祖母的衣服穿在身上,一个人在镜子前玩耍。童年时的很多美好时光都沉浸在电影、电视影像氛围之中。

1972年,舍曼进入纽约州立大学布法罗学院就读期间对视觉艺术产生了浓厚的兴趣,在短暂的绘画学习之后,她放下画笔,改用摄影作为自己的表达方式。“我不喜欢绘画,那种自以为是的高雅艺术,”舍曼说,“比起一笔一画地临摹别人的作品,相机能直接地表达我的想法。”但作品显示,她并未对摄影抱有任何程度的谦卑,反而用一种极为个人化的激烈态度与传统的摄影美学对峙。她说:“我镜头下的人物与传统摄影中追求的人物形象完全不同,她们十分忠于自己的怪异之处。这样的人对我来说是神秘的,难以征服的。”

也就是在大学期间,舍曼遇到了后来的男友罗伯特 · 朗格(当代艺术家)。因为当时布法罗纽约州立大学侧对面是奥尔布赖持-诺克斯(Albright-Knox)艺术画廊,是当时美国重要的先锋艺术画廊,展出了许多欧美的当代艺术作品。舍曼就跟着朗格接触到了当代艺术,并且还跟同学一起在大学里创办了一个艺术家小艺廊“厅墙”。

1975年,舍曼拍摄了《无题A-E》,通过化妆和不同样式的帽子塑造了5个不同的人物形象,比如《无题A》中小丑、《无题D》中的小女孩。她非常迷恋于改变自己的身份,所以经常去逛便宜的商店,挑选一些旧衣服和旧首饰。“我买的和收集来的东西越来越来越多,然后,我所设想的人物形象一下子就成形了,这些东西能给予了我足够的灵感。”

1975年创作的“公车乘客”系列中,她将自己化装成不同社会身份的男人或女人,以站、坐、蹲等姿态在一面白墙前的椅子上扮演等待公车的乘客。而在“谋杀疑云”系列中,艺术家则化身为不同人物,假装在一起谋杀案后接受调查。这两组作品代表着她早期对社会身份的探索,直到2000年才首次与观众见面。

1981年,舍曼的注意力聚焦到电视、电影和平面媒体塑造的女性形象上,她将自己打扮成不同风格的女人,姿态暧昧地拍成照片,以杂志对页开的版幅印刷出来。评论界认为,她的创作受到HannahWilke、Eleanor Antin、Adrian Piper等早期女性主义艺术家的极大影响,作品用意是在抨击男性在阅读《花花公子》时表现出的偷窥欲。

这些作品一经推出便引起强烈反响,有人称她太像只惊弓之鸟,“非要把女性塑造成受害者”,更有评论家将她比作“复仇女神”,要推倒压在女性灵魂上“三座大山”。而舍曼本人则认为“女性主义”是一种无稽之谈,她解释道:“我的本意是希望做一个有趣的实验:男人們在翻看一本严肃的杂志时不小心翻到了色情图片,他们的心态会是如何?会不会产生一种类似于偷窥的负罪感?这个心理特别有趣。”一直以来,她将自己的创作目的定义为“旨在表现欺骗与虚伪、电影与表演、恐怖与怪诞、神话与童话、性别与阶级身份等”,与“女性主义“毫不相关。 “杂志插页”系列是舍曼职业生涯的转折点——正是从这时起,这位年轻的女艺术家引起了艺术圈的高度关注;各大美术馆开始收藏她的作品;卡塞尔文献展与威尼斯双年展也向她伸出橄榄枝。

艺术界风云变幻,舍曼依然沉醉于自己最怪异的幻想。在“9·11”事件后,她开始了“小丑”系列的拍摄,他们跳入鲜艳的色彩,躲在骇人的面具后面。他们激动、丑陋、可怖、痛苦、歇斯底里。在一种纵情愉悦的气氛中,透着噩梦般的情绪。

而今舍曼已经63岁,她开始运用艺术处理衰老的问题。关于扭曲的自我,她发展出一系列新的图像:某个年龄段的女性拼命想让自己看起来未被岁月侵蚀,她们通常会去注射肉毒杆菌,躺上整形手术台。舍曼惯用的模仿伎俩让位于伤感的现实:戴上匕首形状的耳环、铺上厚厚的粉底、装上橡胶的皱纹。她也开始借助数码技术让眼睛变大、将下巴削尖。她开始正儿八经扮演起拼命想要变得更年轻的她的前辈。

时尚喜欢跟当红的人谈合作,舍曼也乐意将自己的形象交付出去贩卖商品。所以大家都对舍曼的创作动机产生各种猜想,但他们终究发现舍曼并未因时尚元素的介入就对自己的风格有些许的改变。1983年,舍曼在时装零售商DianneBenson的邀请下尝试着开始为时尚界工作,她的两组照片首先发表在法国版《Vogue》上。当然,模特换成了真正的时装模特,不过画面中的形象仍旧与传统的时装模特大相径庭,充斥着呆滞的、愤怒的、沮丧的、筋疲力尽的、内心扭曲的、失心疯的、被侮辱与被损害的女性形象。

虽然知道拍出来的照片会不够美,但品牌依旧对于舍曼有着莫大的兴趣,舍曼也一直将自己的工作重心一度偏向时装广告拍摄——Comme des Gar?ons 1994秋冬广告、Marc Jacobs 2006年广告、M.A.C 2011年广告均出自她之手。2008年,她与Balenciaga联手拍摄6张“无题” 系列照片,她身穿Balenciaga的新款秋装,脸上盖着厚厚妆容,伪装成时尚界人士的模样招摇过市,为她设计造型的正是品牌掌门人Nicolas Ghesquière。

2012年,舍曼的早期作品入驻GUCCI古驰博物馆第三期现代艺术展览项目。同年,MOMA现代艺术馆也为辛迪 · 舍曼举办了作品回顾展。2014年,作为一百六十周年纪念的一部分,Louis Vuitton路易威登邀请了六位摄影师与艺术总监参与到“致敬Monogram”项目,舍曼就是其中一位。舍曼为这个系列创造了一个有多个颜色抽屉的行李箱。而对于视觉图像,舍曼则以自己前的作品《小丑》为灵感,将模特Julia Nobis化妆成了一个俏皮可爱的小丑。

“她理解时尚有自身的一套语言系统,”纽约现代美术馆(MoMA)助理策展埃娃·瑞斯皮妮说,“她创作了反时尚的时尚影像。时尚工业不得不再三寻求她的加盟,即便他们知道他们不会得到漂亮的作品。”

“舍曼解构、再造了人物摄影,当她驾临这一领域时它本已经奄奄一息。她严格限制自己的题材,同时挖掘出无数的可能性,她激励年轻一代艺术家通过不同媒介探索自身的身份。”瑞斯皮妮如是说。很多其后的艺术家也发掘着类似概念,比如角色扮演、身份的本质,性别和文化刻板印象,在电视、电影、广告完美化形象下对个人的压力。惠特尼博物馆馆长Donna De Salvo则认为,“舍曼从根本上改变了图像构建的方式。她赋予人物摄影更多概念化的意涵。”

舍曼永远模糊了摄影和高尚艺术的界限。1981年,她的个展引发了策展人和艺术史学家关于摄影是否是高尚艺术的争论。尽管此前有很多摄影奇才,比如曼·雷、黛安·阿勃斯,但他们只是被视为最重要的“摄影师”。上世纪80年代起,摄影终于和绘画一起被相提并论,这部分归功于舍曼。

“我想我只是运动的一部分,一代人的一分子,”舍曼说,“也许是比较走红的那一位,但如果没有我,一切也会发生的。”