用耐心培育“种子” 用爱心培养“人才”

——记重庆市农业科学院特色作物研究所副所长李经勇

文/本刊记者 王松 图/受访者提供

用耐心培育“种子” 用爱心培养“人才”

——记重庆市农业科学院特色作物研究所副所长李经勇

文/本刊记者 王松 图/受访者提供

李经勇研究员考察再生稻

专家简介:

李经勇:重庆市农业科学院特色作物研究所党支部书记、副所长、研究员。国家长江中下游水稻绿色增产模式攻关专家指导组专家,重庆市粮食生产指导专家和农情专家组水稻专家,重庆市农作物品审会水稻专业委员会委员,重庆市科技项目、科技成果评审、政府采购专家,中国作物学会栽培专委会委员,重庆市遗传学会副理事长,重庆市作物学会理事;工作以来一直从事以杂交水稻、再生稻为主的新材料创建、新品种选育及配套栽培技术研究等工作,先后主持、主研了水稻强再生力品种资源的引进与利用、再生稻亩产250公斤栽培技术规范、生物技术培育超高产杂交水稻新品种等项目30余项,获重庆市科技进步一、二、三等奖共6项;育成的第一个国颁二级优质杂交稻“渝香203”,结束了地处西南高温、伏旱稻区的重庆没有高档优质杂交稻品种的历史;育成的“渝香203”、“渝优7109”等10多个优良品种,以及研制的杂交中稻—再生稻高效栽培等技术,在我市及长江流域累计推广数千万亩,为我市水稻增产增收提供了良种和技术支撑,社会经济效益显著;先后荣获第七届中国农学会青年科技奖、振兴重庆争光贡献提名奖、重庆科技兴粮先进个人、重庆市杰出人才突出贡献奖、重庆市第五届先进工作者,多次荣获重庆市农委系统优秀共产党员称号。

树目标、坚信念,立志解决“种子”问题

上世纪六十年代的中国,物资十分匮乏、生产力相对低下、粮食产量低,加上“人多力量大”的号召使得人口激增,很多家庭人口众多,导致经常出现穿不暖、吃不饱的现象。

我们这次的采访对象——重庆市农业科学院特种作物研究所副所长李经勇研究员,就出生在这样一个特殊年代重庆市长寿区的一个普通农村家庭。当时,差不多全国人民都处于饥寒交迫之中,对于身在农村的李经勇来说,吃不饱更是几乎成了笼罩他童年时光的阴影。对于“饥饿”,绝大部分人都选择了忍受和等待。但,人与人之间的差距往往是从对事物的认识开始的。小小年纪的李经勇不甘于饥饿的“折磨”,他下定决心要改变这一现状。而解决饥饿问题的本质是粮食增产,拥有了粮食就不会挨饿了。彼时的中国农村经过大开垦之后,土地已经固定,而且农民都非常勤劳,每年的产出是基本不变的,只是因为人口多了导致粮食不够吃。那么,要解决粮食增产问题就只能从种子入手,提高每亩产量了。

李经勇研究员(左二)试验田播种

向中国工程院陈温福(右一)院士汇报重庆再生稻生产情况

这一时期,“杂交水稻之父”袁隆平先生的研究成果已经初见成效,给全国大部分水稻种植区的人民带来了丰收。但是重庆处于西南高温伏旱区这样一个特殊的地域,夏季高温炎热的特殊气候使得这项新研究成果收效甚微。

榜样的力量和作用是巨大的。已有先行者为研究做出了贡献,沿着先贤的脚步走下去,研发一种“能够适应重庆的高产种子”的想法在李经勇心里逐渐酝酿、萌芽,终于,在高考结束后李经勇果断选择了当时非常著名的西南农业大学(袁隆平母校),成为了农学系的一名学生,从此与“农业”结下了一生之缘。

守清贫、耐寂寞,终将收获科研硕果

大学时期的李经勇学习非常刻苦努力。他总是睡得比别人晚,起得比别人早,每天都在思考如何实现自己的理想抱负。他总是把责任扛在肩上,转化为动力,用以鞭策自己前行。经过大学几年的刻苦专研和不懈努力,1989年他以优异的表现被分配到原重庆市作物研究所,这一干就是29年。

初到研究所时,条件非常艰苦。他每天不单是面对枯燥的科研实验,更要亲自下田地去收割。这是一项脑力和体力同时受到考验的工作。但这对于本就来自农村淳朴踏实的李经勇来说,根本不算问题。在收割完第一季稻子之后,他还给舅舅写了封信,介绍了自己的基本情况,也表达了自己坚持理想的执着。在中国,无论是过去还是现在,搞科研的技术专家都只是在默默地奉献自己的血汗,他们的待遇与付出完全不成正比,一些跟李经勇类似的科研工作者在90年代的“下海”浪潮中,纷纷选择了从商,有的现在还成了大老板。对于这个问题,李经勇的答案是“虽然不能做到像圣人一样的无视功名利禄,但作为一名科研工作者是要甘于寂寞和牺牲的。”守住清贫,耐住寂寞,静下心来干实事一直是李经勇的为人准则。

经过多年呕心沥血的努力,李经勇终于在农业科研领域做出了重大贡献。他先后主持、主研了“水稻强再生力品种(资源)的引进与利用”、“生物技术培育超高产杂交水稻新组合的研究”、“再生稻栽培技术规范”、“提高复种指数增加粮油播种面积与保护农田生态环境的技术研究与示范”、“高产优质多抗水稻育种技术研究及新品种选育”、“再生稻亩产250公斤栽培技术规范研究”、“稗草与水稻属间远缘利用技术和种质创新研究”、“香型优质杂交稻渝香203节本高效栽培示范”、“属间远缘资源在水稻新材料创建上的应用研究”、“重庆市主要农作物种资源共享平台建设”等30余项国家或重庆重点科研项目。他主研育成的“渝香203”、“渝优7109”、“渝优11号”、“渝优600”、“渝优1351”等杂交水稻新品种,先后通过了国家或重庆品审会的审定。

特别是“渝香203”于2006年通过重庆审定“渝香稻200601”、2010年通过了国家品审会的审定,编号为“国审稻2010006”,成为重庆第一个国颁二级优质稻。说起“渝香203”的研发,李经勇特别兴奋,就像说起自己的孩子一样。“当时的研究条件还是非常艰苦的。研究团队很年轻,起步项目经费只有两万美元,完全不够开支。大家凭着一股拼劲,经过不断的实验筛选,终于还是克服了种种困难,成功把它研制了出来。”“渝香203”的出现,结束了地处西南高温、伏旱稻区的重庆没有高档优质水稻品种的历史,提升了重庆地区水稻的产量,并推向全国稻区,取得了巨大成功。“渝香203”颗粒饱满、口感良好,是现在重庆市连续7年推荐的优质稻主导品种。

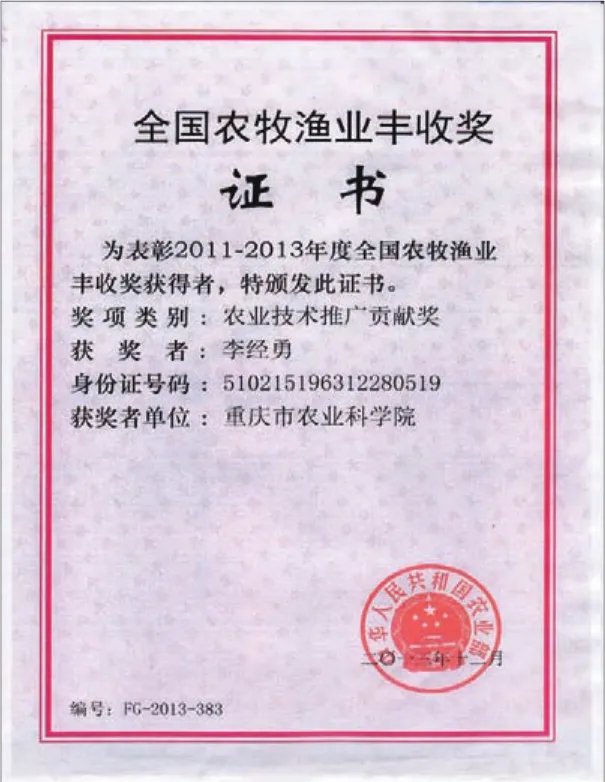

这些科研成果的取得,也给李经勇带来了许多个人荣誉。他先后获得了“优秀共产党员”、“振兴重庆争光贡献奖”、“农业科技推广贡献奖”、“再生稻栽培技术二等奖”、“粮食生产突出贡献个人”、“重庆市科技进步奖一等奖”等多项奖励。2017年,李经勇被评为“重庆市第五届先进工作者称号。”对于这些荣誉,李经勇表示:“这首先是对于我所取得的那些所谓成就的一种肯定。其次,它更是一种责任和鞭策,激励我必须更加努力去取得更大的成就来回馈人民,这样才对得起这些荣誉。”

搭平台、育人才,倾力提升团队质量

李经勇不单单是一名农业研究方面的专家,作为重庆市农科院特色作物研究所党支部书记、副所长,每天除了研究工作还有行政管理工作要做。而且身为团队负责人、导师,他还要指导学生,他的一名学生已经取得了研究员职称 。

现在,李经勇所管理的特色作物研究所在职职工66人,其中正高级8人,副高级15人,博士后2人,博士4人,硕士11人;有国家农业部专家指导组成员12人、科技部成果转化资金项目评审专家1人,重庆市品种审定委员会委员1人,麦类、大豆、马铃薯、油菜专委会委员各1人,重庆市大田生产指导专家5人,重庆市政府采购咨询专家4人,重庆市永川区中级职称农业评委会委员2人。

作为团队的管理者,李经勇从来没有领导的架子。他强调大家都是平等的,都是在为了共同的目标奋斗,自己只是痴长几岁,经历多一些,经验丰富些。而年轻人有他们的优势,他们朝气蓬勃,思想活跃,敢想敢做敢突破。把自己的老成、稳重、经验和年轻后辈的活跃、热情、朝气结合起来,就组成了这支互补、和谐、上进的特色作物研究所团队。

在提携后辈,培育人才方面,李经勇有自己的方法。经过多年的帮扶,近些年来李经勇团队的年轻人逐渐崭露头角。现在跟外界合作的很多项目,李经勇都让年轻人作项目负责人,自己更多的以项目主要参与人员或是指导者的身份来参与。这就大大提升了年轻人对于科研的热情,提升了他们对于事业的责任心,提升了年轻一代的成长速度,他们亲手操刀的项目所取得的经验远远比作为参与者来得多。这样的人才培养模式使得年轻人能够快速的成长起来,不至于像某些行业一样出现人才断层的尴尬局面。

任何人都不可能一直处于一帆风顺之中。李经勇这一路走来,同样经历了无数次的失败,背后的艰辛坎坷,付出的努力和汗水只有他自己最为清楚。前面要走的路还很长,还有许多艰难的任务在等待他去完成。他表示将继续以坚强的意志和饱满的精神去面对困难,迎接挑战,为农业研究事业奋斗终身。

李经勇对于今天的成功有自己的认识。他认为:“首先是组织的作用。是组织给了自己一个可以从事研究的环境和平台,让他有发挥之地;其次是团队共同的力量。个人的能力再强终究有限,而团队的力量是巨大的;第三是个人踏实勤奋,肯上进。最重要的还是个人要能够‘守得住清贫,耐得住寂寞’,这才是成功的关键。”

说得真好,古今中外但凡有所成就者,无一例外都要经受清贫和寂寞的考验。中国古人讲求“读书三境界”的第一境界就是“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”忍受孤独,耐住寂寞,加之自身勤奋上进,一定能有所成就。在此,以李所长之经验与诸君共勉。

李经勇研究员筛选优质稻品种

与专家交流

——重庆市大足区老年大学校歌